Полная версия:

Как Николай II погубил империю?

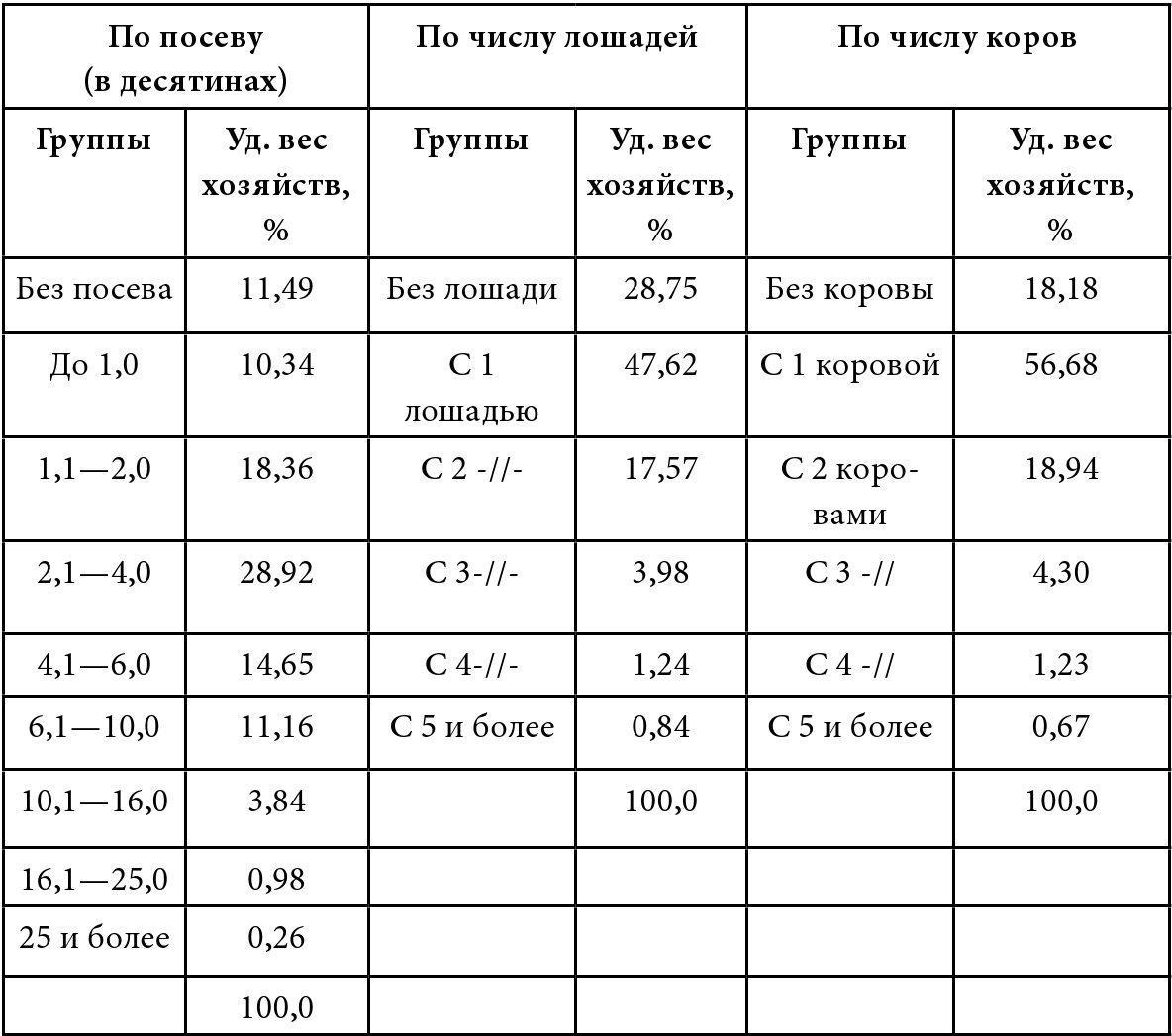

Статистически бедняцкими в России считались хозяйства, имевшие не более 5 десятин надела, не больше одной лошади и одной коровы. Это, так сказать, граница между бедняком и середняком. Экономист 20‑х годов Лев Литошенко в книге «Социализация земли в России» приводит следующую таблицу, составленную по 25 губерниям на 1917 год. Никаких большевиков еще и близко не было, да и Февраль повлиял скорее положительно, прибавив и скота, и инвентаря.

Этот материал предоставила статистическая выборка, в основу которой положено исследование 427 тысяч крестьянских хозяйств по 25 губерниям. Исследование не тотальное, однако довольно масштабное. Как мы видим из таблицы, бедняцких хозяйств, по всем трем показателям, насчитывалось около 75 %.

Ну, а в деревнях делили по-другому – на тех, кто способен и кто не способен прокормиться своим хлебом до нового урожая. Это внутридеревенская «черта бедности». Совпадает ли она со статистической?

Итак, возьмем хозяйство «на черте» – одна лошадь, одна корова, разве что надел уменьшим до 4,5 десятины, но это чисто для удобства вычислений. Способно ли оно прокормиться своим хлебом до нового урожая?

На дворе у нас хороший урожайный год, зерна собирают по 50 пудов с десятины. А с надела? Думаете, 50 надо умножить на 4,5? Ан нет! В абсолютном большинстве российских хозяйств использовалось трехполье: два поля пашут, третье лежит под паром, отдыхает. Поэтому 50 мы должны умножить на три, после чего получаем валовый сбор с надела данного хозяйства – 150 пудов.

Теперь считаем расход. По 12 пудов на десятину требуется оставить на семена. Итак, 36 пудов долой – остается 114 пудов.

Дальше. Сколько зерна требуется, чтобы прокормить семью? Возьмем так называемый «физиологический минимум» довоенного образца, тот, ниже которого – уже голод. Это норма, которую продотряды в 1918 году должны были оставлять хозяйствам на прокорм семьи и скотины. Большевики число тоже не с потолка взяли – в 1906 году данный уровень потребления был зарегистрирован в 235 уездах с населением 44,4 млн человек. Год был неурожайный, зерновых по стране собрали всего 2,5 млрд пудов при численности населения чуть меньше 150 млн человек, однако серьезного, смертного голода зафиксировано не было26.

По этой норме на человека требуется 12 пудов зерна. А сколько людей в среднем было в семье? И вот тут меня ждал еще один сюрприз. Я решила пойти самым простым путем: разделить число крестьян на количество хозяйств. Получилось пять человек. Вот тебе и знаменитая крестьянская многодетность! Нет, рожали-то помногу, но детская смертность была колоссальная. В России в начале ХХ века до двух лет доживало где две трети младенцев, а где и ещё меньше. Дальше тоже умирали, но уже не в таком количестве, хотя голод и эпидемии все равно собирали свою жатву. Так что все сходится: родили десятерых, осталось три27. Или два и бабушка на печке.

Итак, по минимальной, физиологической норме на прокорм семьи требуется 60 пудов. Остается 54. Не надо забывать про гарнцевый сбор – плату за помол зерна на мельнице, который составлял от 5 до 10 %. Возьмем среднее – еще 4 пуда. Остается 50.

По той же самой физиологической норме 18 пудов зерна полагалось на лошадь, девять на корову. Допустим, живности на дворе по минимуму – нет ни коз, ни овец, ни даже кур, которых тоже зерном кормили. В остатке получим 23 пуда. Это на продажу. Рожь в начале века стоила около 60 копеек за пуд, так что получит хозяин за нее примерно 14 рублей. С этих денег надо заплатить налоги (а до 1907 года и выкупные платежи), купить всякое для хозяйства, чего самостоятельно не изготовишь, – от инвентаря до соли. Дрова, кстати, во многих уездах тоже покупали, поскольку далеко не у всех общин были свои леса, а без дров сельскому жителю в нашем климате никак. Да и запас зерна неплохо хоть как-то пополнить – кто его знает, каким будет следующий год?

Как видим, действительно черта бедности в обоих смыслах – наш двор может прокормиться до нового урожая и покрыть свои самые неотложные нужды. Но это почти середняцкое хозяйство в хороший год. А если год не очень хороший и собрали по 40 пудов? Или, не дай бог, и вовсе неурожай? А если надел не 4,5 десятины, а меньше? А если нет лошади и за каждый день аренды надо платить или отрабатывать?

…Что-то я не припоминаю, чтобы при социализме народ как-то особо объедался. Питание было достаточным, но не чрезмерным. Писатель Кара-Мурза приводит таблицу: сколько и каких продуктов в год потребляли жители предреволюционной России и жители СССР в 1986 году, который у нас считался неблагополучным28 (данные приведены в килограммах).

Рабочие в Российской империи тоже не булками объедались. Но получается, что крестьянин, производитель еды, питался даже хуже, чем рабочий. 3 яйца в месяц на душу населения, 250 г сахара, 6 кг картошки (200 г в день). Даже овощей всего 2 кг – это какие же у них были огороды? Зато хлеба аж по 700 г в день (в войну рабочая норма в тылу составляла 800 г, хотя работа на заводе легче крестьянской). Воистину, рай на земле!

Но вернемся к сельскому хозяйству. Не меньше половины русских крестьян не в силах были прокормиться со своих наделов. Как они обходились? По-разному. Кто-то уходил на заработки (аж до самого начала ХХ века многие фабрики работали только зимой, на лето рабочие расходились по деревням), зарабатывая семье на еду. Подмешивали в муку всякие суррогаты (отсюда поговорка: «не то беда, что во ржи лебеда, а то беда, коли ни ржи, ни лебеды»), шли в кабалу к кулакам. Или умирали. Самым простым и естественным для русской деревни путем – непосредственно от голода, или опосредованно – от недоедания, становясь легкими жертвами болезней.

Голод

Лев Толстой – хоть и великий писатель, для русского монархиста фигура неприятная. У него были проблемы с Церковью, он даже религию свою придумал. Однако нет никаких оснований считать, что по этой причине Лев Николаевич стал менее добросовестен в своем прямом ремесле. По крайней мере, его статья «О голоде» носит все признаки серьезного журналистского расследования. Речь в ней идет о крупном неурожае 1891 года (сколько той зимой погибло людей, неизвестно – их, похоже, и не считал никто, но по оценкам – до полумиллиона человек). Писатель побывал в четырех уездах Тульской губернии и честно описал увиденное.

«Первое впечатление, отвечающее в положительном смысле на вопрос о том, находится ли население в нынешнем году в особенно тяжелых условиях: употребляемый почти всеми хлеб с лебедой – с 1/3 и у некоторых с ½ лебеды – хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький; хлеб этот едят все – и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные. Другое впечатление, указывающее на особенность положения в нынешнем году, – это общие жалобы на отсутствие топлива… Бедствие несомненное: хлеб нездоровый, с лебедой, и топиться нечем».

Впрочем, не у всех было так плохо, во многих дворах имелись и овес, и картофель, да и хлеб с лебедой не всегда пекли от бедности. «Оказывалось, что хлеб с лебедой был в этом случае не признаком бедствия, а приемом строгого мужика для того, чтоб меньше ели хлеба, – так же, как для этой же цели и в изобильные года хозяйственный мужик никогда не даст теплого и даже мягкого хлеба, а всё сухой. “Мука дорогая, а на этих пострелят разве наготовишься! Едят люди с лебедой, а мы что ж за господа такие! ”»

Как вам такое, чтобы жалеть для собственных детей чистого хлеба? Последствия этого мы увидим позднее, в главе о медицине. Но это зажиточные дворы – а сколько тех, кому действительно нечего есть?

«Но не у всех есть и овес, и картофель; когда я переписал всю деревню, то оказалось, что из 57 дворов 29 было таких, у которых ржи уже ничего не оставалось или несколько пудов, от 5 до 8, и овса мало, так что при промене двух четвертей на четверть ржи им не хватит пищи до Рождества. Таковы 29 дворов; 15 же дворов совсем плохие… Некоторые уже теперь побираются.

Таковы приблизительно и другие деревни Крапивенского уезда. Процент богатых, средних и плохих почти один и тот же: 50 % или около того средних, т. е. таких, которые в нынешнем году съедят все свои продовольствия до декабря, 20 % богатых и 30 % совсем плохих, которым уже теперь или через месяц будет есть нечего».

То есть средние – это те, кому еды хватит максимум до Рождества. А богатые – надо понимать, те, что прокормятся своим хлебом до лета?

«Чем дальше в глубь Богородицкого уезда и ближе к Ефремовскому, тем положение хуже и хуже… Хлеб почти у всех с лебедой. Лебеда здесь невызревшая, зеленая. Того белого ядрышка, которое обыкновенно бывает в ней, нет совсем, и потому она не съедобна. Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют… Баба рассказывала, как девочка наелась хлеба из лебеды и ее несло сверху и снизу, и она бросила печь с лебедой…

Здесь бедные дворы, опустившиеся в прежние года, доедали уже последнее в сентябре. Но и это не худшие деревни. Худшие – в Ефремовском и Епифанском уездах. Вот большая деревня Ефремовского уезда. Из 70‑ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадях побираться… Грязь жилья, оборванность одежд в этой деревне очень большая, но видно, что это обычно, потому что такая же и в достаточных дворах. В этой же деревне слободка солдатских детей безземельных. Их дворов десять. У крайнего домика этой слободки, у которого мы остановились, вышла к нам оборванная, худая женщина и стала рассказывать свое положение. У нее пять человек детей. Старшей девочке десять лет. Двое больны, – должно быть инфлуенцей. Один трехлетний ребенок больной, в жару, вынесен наружу и лежит прямо на земле, на выгоне, шагах в восьми от избушки, покрытый разорванным остатком зипуна. Ему и сыро, и холодно будет, когда пройдет жар, но все-таки лучше, чем в четырехаршинной избушке с развалившейся печкой, с грязью, пылью и другими четырьмя детьми. Муж этой женщины ушел куда-то и пропал. Она кормится и кормит своих больных детей побираясь. Но побираться ей затруднительно, потому что вблизи подают мало. Надо ходить вдаль, за 20–30 верст, и надо бросать детей. Так она и делает. Наберет кусочков, оставит дома и, как станут выходить, пойдет опять…

В таком положении не только нынешний год, но и всегда все семьи слабых, пьющих людей, все семьи сидящих по острогам, часто семьи солдат. Такое положение только легче переносится в хорошие года. Всегда и в урожайные годы бабы ходили и ходят по лесам украдкой, под угрозами побоев или острога, таскать топливо, чтобы согреть своих холодных детей, и собирали и собирают от бедняков кусочки, чтобы прокормить своих заброшенных, умирающих без пищи детей. Всегда это было!

И причиной этого не один нынешний неурожайный год, только нынешний год всё это ярче выступает перед нами, как старая картина, покрытая лаком. Мы среди этого живем!»

Там, в этой статье, еще много всякой нечеловеческой жути. И это именно то, среди чего русский крестьянин жил – просто из года в год число голодающих семей менялось, но никогда не пропадало совсем.

Эта тема очень неудобна для апологетов «золотой России». Одно дело – развитость или там неразвитость, и совсем другое – голод. Поэтому о нем просто стараются не упоминать. Однако до революции такое не прокатывало даже в официальных изданиях. Вот что писали о голоде в процветающей, высокоразвитой России Брокгауз и Ефрон, которых уж никак не обвинишь в большевистской пропаганде:

«После голода 1891 г., охватывающего громадный район в 29 губерний, нижнее Поволжье постоянно страдает от голода: в течение ХХ в. Самарская губерния голодала 8 раз, Саратовская 929. За последние тридцать лет наиболее крупные голодовки относятся к 1880 г. (Нижнее Поволжье, часть приозёрных30 и новороссийских губерний) и к 1885 г. (Новороссия и часть нечерноземных губерний от Калуги до Пскова); затем вслед за голодом 1891 г. наступил голод 1892 г. в центральных и юго-восточных губерниях, голодовки 1897 и 1898 гг. приблизительно в том же районе; в ХХ в. голод 1901 г. в 17 губерниях центра, юга и востока, голодовка 1905 г. (22 губернии, в том числе четыре нечерноземных, Псковская, Новгородская, Витебская, Костромская), открывающая собой целый ряд голодовок: 1906, 1907, 1908 и 1911 гг. (по преимуществу восточные, центральные губернии, Новороссия)»31.

Сколько людей гибло в России от голода? А этого никто не знает. По большому голоду 1892 года данные разнятся, но историки сошлись на примерном числе в 500–650 тысяч. О прочих голодовках попросту ничего не известно. Можно было бы «покачать на косвенных», но учет смертности людей на местах попросту не велся, даже записи церковных книг никто не систематизировал. Да и многие, в попытках спастись, уезжали и гибли где-то на дорогах империи. А запредельная детская смертность вообще нивелировала все показатели.

С приходом к власти Николая II эту тему начали старательно заметать под ковер. Даже в газетах велено было вместо слова «голод» писать «недород». В повести Александры Бруштейн «Весна» есть потрясающий момент. Денщик, друга ее отца, военного врача, выслужив срок, отправился домой, на Волгу и попал в самый эпицентр голода 1898 года. Из всей своей большой семьи он застал последнего человека – умирающего брата. И вот что характерно: в городе Вильно, где жила семья автора, о голоде попросту не знали. Поскольку нет никаких оснований считать, что журналисты того времени чем-то отличались от нынешних, объяснение может быть только одно: цензура запрещала упоминать о голоде в газетах.

Да, но почему? Когда смотришь на карту, прямо-таки оторопь берет. Сколько в России земли – неужели она не может прокормить свое население?

Агрономия и выживание

Ну, во-первых, пахотной земли не так и много. Благословенная Сибирь, например, – это полоса вдоль Транссибирской железной дороги, остальное – тайга и тундра. Нет, можно распахать полоску где-нибудь на берегу Енисея, но только ради своих пирогов, до ярмарки ты урожай никаким образом не дотащишь, это ведь не связка соболиных шкурок, это груз увесистый. До постройки Транссиба толку от сибирского хлеба для страны вообще не было никакого – а вы думаете, почему его построили в рекордные сроки? Ради развития державы? Нет, чтобы удобнее было вывозить сибирские богатства.

В самой России пашни располагались поблизости от деревень – за десять верст пахать полоску не поедешь. Да и не так много было земли в густонаселенной Центральной России. На севере, конечно, больше – но толку-то с неё? Опять только семье на пироги, и то не факт, что хватит. Население тех краев жило не полем, а лесом.

В густонаселенной европейской России увеличить запашку было не так просто. Сильный работник с хорошими лошадьми, с хорошо кормленными в детстве и оттого тоже сильными сыновьями мог, в принципе, выделиться на хутор и разрабатывать новое поле – та еще каторга, кстати. Да и жизнь на хуторе специфическая – случись что, так и помощи не дождешься, разве что летом кто-нибудь, уйдя по грибы, наткнется на пожарище. В деревне же земли не прибавишь, все уже порасхватано.

Ну, и куды крестьянину податься? Остается одно: повышать производительность труда. Так? Да не так…

О. Тихон Шевкунов. «Настоящей проблемой было не малоземелье, а слабая механизация и низкая урожайность. В среднем русский крестьянин собирал с гектара 8 центнеров зерна. В Соединенных Штатах урожаи были немногим больше – 10 центнеров с гектара. Во Франции – 12. Не такая уж огромная разница, учитывая различие в климате. Но вот в Германии собирали 21 центнер с гектара! А это уже серьезное отставание».

Это не русский крестьянин собирал в среднем 8 центнеров зерна (или около 50 пудов с десятины), а такова была средняя урожайность, рассчитанная путем деления валового сбора (подсчитанного непонятно как) на общую посевную площадь в урожайном 1913 году. А в реальности урожайность в крупных хозяйствах на хороших землях могла доходить до 70–80 пудов и даже больше, а на плохих – опускаться до 25–30 пудов.

Но дело, впрочем, не в урожайности и механизации самих по себе. А в том, достаточны ли они были, чтобы прокормить земледельца и его семью. Мы уже разбирали экономику среднего крестьянского двора, находящегося на черте бедности, и выяснили, что примерно как-то, плюс-минус, но может. Однако ниже этой черты находились еще 75 % хозяйств – между прочим, 15 млн! – которые прокормить себя со своего надела заведомо не могли. И вот вопрос: почему так было, и поддавалась ли эта проблема решению хоть в какой-то перспективе?

Возьмем ту же Европу, с ее катастрофическим малоземельем. В Дании 20‑х годов, как пишет современный историк Иван Климин, «наиболее типичным хозяйством было с 6 дес. земли, имеющее 3 лошади, 4 дойных коровы, 2 быка, 4 свиньи, куры, с урожайностью ржи 180–190 пудов с дес.; ячменя и овса – 220–240 пудов». Такое хозяйство никак крупным не назовешь, однако датские крестьяне не голодали. Да и немецкие бауэры со своими урожаями вчетверо против русских тоже не голодали.

Отчего же русский крестьянин не мог вести свое хозяйство так, как датский или немецкий?

В учебниках истории все проблемы валят на общину. Ну да, она внесла свой мешочек лепт в разорение российского аграрного сектора. Столыпин видел в ней корень зла и удавку на шее русского земледелия – но у него был свой интерес, ему надо было проводить реформу по англо-саксонскому, капиталистическому образцу32, которой община отчаянно противилась.

В ней, конечно, было и много хорошего. Именно община не дала по ходу русской истории выморить голодом миллионы мужиков как после 1861 года, так и в ходе Столыпинской реформы. Именно на ее основе большевики с легкостью необыкновенной провели аграрную реформу, о которую обломало зубы два царских правительства – в 1861 и 1907 годах. Но она же порождала два проклятия русского мира – чересполосицу и переделы.

Те, кто учился в школе в советское время, помнят эти термины. Но в учебниках не объяснялось детально, что это такое.

Пахотная земля принадлежала не отдельным хозяевам, а общине – то есть всем вместе, и делилась «справедливо». Выглядело это так. Сперва поля классифицировались по расстоянию на ближние, дальние, отдаленные и пустошные. Затем поля делились на участки по качеству почвы. И уже эти участки нарезались по дворам узкими (от 5 метров шириной) и длинными (иной раз до километра) полосками. При этом до 20 % земли уходило на межи – раз, и невозможны были поперечная вспашка и боронование, что резко ухудшало качество обработки земли, – два. Не говоря уже о том, что крестьянин не столько работал, сколько мотался между полями (если очень не повезет, таких участков на двор могло прийтись несколько десятков).

Теперь о переделах, когда участки нарезались по новой. Сроки переделов бывали разными – иногда раз в несколько лет, но случалось, что и каждый год. В результате крестьянину не было интереса хорошо ухаживать за землей, которая завтра достанется кому-то другому. Более того, чем лучше ты обрабатываешь и удобряешь почву, тем сильнее у «мира» искушение устроить передел и разделить эти хорошо удобренные кусочки. В результате все начинали работать спустя рукава, кое-как. А какая обработка земли, такие и урожаи.

Еще одно проклятие общины – пресловутая «общинность», то есть необходимость каждому человеку «делать, как все». Если бы речь шла только о накопленной веками мудрости и сельскохозяйственных приемах – так и слава богу. Но, кроме них, существовали еще и накопленные веками суеверия, местные праздники, сопровождаемые пьянками, иной раз многодневными. И все это приходилось соблюдать, иначе прослывешь «не таким, как все», со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Впрочем, община – это не самый важный фактор отставания русского аграрного сектора. Главный – это крайняя слабость и архаичность крестьянских хозяйств при их невероятной многочисленности.

Основные средства производства в Российской империи в начале ХХ века были теми же, что и во времена Киевской Руси, – соха, лошадь, мужик-работник. Вот как пахал землю Микула Селянинович во времена незапамятные, точно так же трудились на поле его потомки тысячу лет спустя.

«Крестьяне пашут, сеют, жнут, как пахали, сеяли, жали за сто лет тому назад. Паренина везде существует, треть пахотной земли ежегодно остается бесплодной, жатва вообще едва ли приносит четыре зерна вместо 15 и 20 при усовершенствованном хозяйстве; да и сии скудные зерна суть обыкновенно рожь, овес, греча, малоценные и более истощающие землю, нежели уплождающие оную».

Эти строки написал председатель Вольного экономического общества Н.С. Мордвинов в письме Николаю I. Датировано оно 29 сентября 1833 года. Но могло быть написано и в 1913‑м, поскольку ситуация практически не изменилась. Кстати, о. Тихон подтверждает это своим фильмом. Вспомним его видеоряд. Начало ХХ века на дворе, а в сельском хозяйстве применяется только ручной труд. Еще раз: начало ХХ века! Железные дороги, автомобили, телефон, телеграф, еще пара десятков лет – и будет изобретен телевизор. На фабриках крутятся машины, по полям войны грохочут танки – а в деревне все то же: лошадь, соха, грабли, лопата… Обработка земли – минимальная, лишь бы зерно кинуть. Семена – какие попало. Удобрения – навоз, да и того нет. Земля истощена до крайности, до предела: урожай сам-четыре (50 пудов) – это очень хороший показатель, но сплошь и рядом он сам-три, а в беднейших хозяйствах – сам-два. Почему?

Ну уж всяко не из-за большевиков и мирового масонства. Трехпольная система, конечно, архаична, но сама по себе не вредоносна. Бывают лучше, но если землю хорошо обрабатывать и удобрять, она дает неплохие урожаи.

Об обработке мы уже говорили. Теперь поговорим об удобрениях. После начала СВО эту тему не трепал только уж совсем ленивый, так что мы отлично знаем о роли минеральных удобрений в сельском хозяйстве. Плохо без них, очень плохо…

Как обстояло дело с минеральными удобрениями в Российской империи? До войны, в благополучные годы, в России их расходовалось 46 млн пудов в год. Из которых, кстати, только 13 % производилось в России, а большая часть (75 %) ввозилась из Германии, так что цена была соответствующая.

46 млн пудов – много это или мало? Общая площадь посевов в 1913 году, как мы помним, составляла 107 млн десятин. Получается около 4 кг удобрений на десятину. А сколько надо? На это отвечает «Справочник председателя колхоза» образца 1941 года, где приведена сложная таблица33. Не будем заморачиваться ее переписыванием (кому надо, гугл в помощь), но суть в том, что каждый вид удобрения вносится десятками килограммов, а не по четыре в сумме. В российской реальности удобрения, конечно, не раскидывались по десять фунтов на десятину. Передовые хозяйства вносили их столько, сколько надо, а крестьянское море ни о чем таком и не слышало.

Единственным удобрением, доступным русскому крестьянину, был навоз. В том же «Справочнике председателя колхоза» говорится, что навоза надо вносить в нечерноземных районах 36–40 тонн на гектар, в черноземных – 18–30 тонн. Подготовка навоза – тоже целая технология. Суть в том, что для его получения надо, чтобы корова стояла в стойле. У русского крестьянина она паслась от первой травы до первого снега, потому что катастрофически не хватало кормов. Итак, от одной коровы, которая содержится в стойле менее 180 дней в год, получается 4–5 тонн навоза, лошади – около 3 тонн34. Этого разве что на огород хватит, на поле уже не остается.

Мог крестьянин держать больше скота? Теоретически – да, практически – а чем кормить?

В 1874 году тайный советник В.Ф. де Ливрон издал эпохальный труд «Статистическое обозрение Российской империи»35, в котором, в частности, писал:

«Главное требование трехпольной системы заключается в том, чтобы было достаточное количество скота для удобрения полей, а следовательно, и достаточное количество лугов для прокормления скота. Для этого на каждую десятину пахоты нужно иметь до трех десятин луга…»

По данным самого де Ливрона, в России в 1974 году насчитывалось 89 млн десятин пахотной земли и 52 млн десятин сенокосов. Получается 0,6 десятины! Впятеро меньше!

«…при том 1 десятина луга должна прокормить до 2‑х штук крупного рогатого скота, и при всем этом на каждую десятину пара приходится менее 1 штук скота, тогда как для полного удобрения необходимо вдесятеро больше. Поэтому крестьянский скот питается зимою большей частью соломою, а поля часто вовсе не удобряются, а весь навоз свозится на конопляники и огороды…»

Дореформенные аграрники много писали о «порче лугов», жалуясь, как нелепо и бестолково губят луга в Центральной России.