Полная версия:

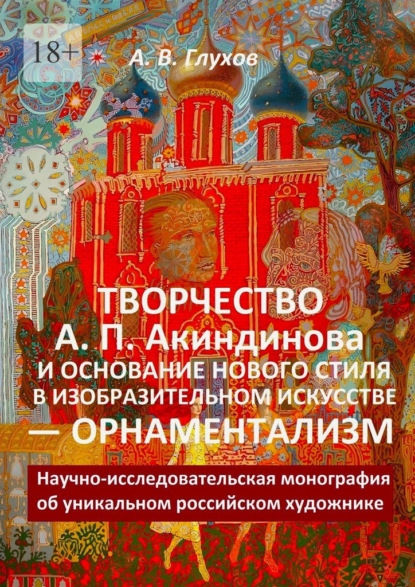

Творчество А. П. Акиндинова и основание нового стиля в изобразительном искусстве – орнаментализм. Научно-исследовательская монография об уникальном российском художнике

«Орнамент – это узор, состоящий из повторяющихся ритмически упорядоченных элементов. Орнамент предназначен для украшения различных предметов (посуды, мебели, текстильных изделий, оружия, книги и т. д.), архитектурных сооружений, произведений прикладного искусства. Связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, орнамент, как правило, выявляет и подчеркивает своим построением, формой и цветом архитектонику и конструктивные особенности предмета, природную красоту материала. Основной признак орнамента как средства украшения – подчиненность образу, форме и назначению украшаемого предмета. Орнамент не может существовать самостоятельно, вне этого предмета. Часто фон украшаемой поверхности становится элементом композиции орнамента. В построении орнамента обычно используют принцип симметрии и приемы ритмических повторов одного или нескольких элементов (раппорт). Орнамент можно продолжить в обе стороны, даже если его первоначальная композиция ограничена, замкнута. Элементы, образующие орнамент, могут более или менее точно воспроизводить действительность, но чаще всего в орнаменте мотивы реального мира подвергаются значительной переработке: стилизации, декоративному обобщению. В орнаменте запечатлено эстетическое осмысление деятельности человека, творчески преобразующей, упорядочивающей природу».10 Несомненно, что на протяжении многих тысячелетий становления культуры орнамент сыграл ключевую роль в истории искусства, при этом, эта роль не только эволюционировала, но и приобрела качественно новые содержания и формы.

В теории искусства орнаменты рассматривают как результат действующей абстрагирующей тенденции конкретно-предметных форм, которые преимущественно были взяты из природы и соответствующим образом преобразованы, исходя из особенностей человеческого сознания и его представлений об устройстве мира. С. Х. Раппопорт считает, что продолжительное использование абстрактных форм в декоративном творчестве в конечном счёте привело к широкому применению в разных областях реалистического искусства, а также в абстракционизме и в других направлениях современной живописи.11 Более того, орнамент широко распространён в декоративно-прикладном искусстве, народных промыслах, архитектуре, книжной миниатюре, книжной графике, плакате, оформлении интерьеров, текстиле, стрит-арте, татуировках и т. д.

Орнамент или узор традиционно исполняется средствами декоративных искусств, живописью, рисунком, скульптурой и архитектурой. Без искусства орнамента невозможно представить ткачество, вышивку, плетение, художественную роспись, вязание, аппликации по коже или ткани и др. Искусствовед Кильчевская Э. В. отмечает, что по характеру композиции орнамент может быть ленточным в виде фриза, центрическим в виде розетки вписанной в круг, геральдическим, окаймляющим в виде бордюров и сетчатым, который может заполнять поверхность сплошным узором, также она пишет, что орнамент оперирует отвлечёнными формами в виде абстракций или стилизует реальные мотивы.

Эльза Владимировна утверждает, что трансформация различных мотивов в орнаментном рисунке достигается за счёт различных видов симметрии, которая в свою очередь делится на: геометрическую, для которой характерны простые геометрические фигуры, такие как точки, прямые, ломаные, зигзагообразные и пересекающиеся линии, многоугольники, круг, овал и пр.; криволинейный орнамент, который строится на основе волнообразной линии и различных её сочетаний в виде спирали и пр.; плетёный орнамент; растительный орнамент, который в стилистической манере изображает листья, цветы, стебли и пр.; зооморфный орнамент или так называемый звериный стиль, стилизующий фантастических или реальных животных, также и человеческие фигуры, оружие и гербы являются мотивами в орнаменте. В особый вид она выделяет эпиграфический орнамент, который особенно проявляется в искусстве Востока в виде каллиграфии и вязи.12 На рисунке 1 картина А. П. Акиндинова «Танцующий перекрёсток», где отчетливо проявляются различные виды симметрии, например, геометрический, растительный и криволинейный орнаменты.

Точное время возникновения орнамента определить невозможно, поскольку его появление носило постепенный и эволюционный характер. Это был продукт многовекового осмысления и переосмысления дохудожественной и доэстетической деятельности человека.13 Первые следы орнамента учёные относят к периоду палеолита и уже геометрический орнамент присутствует в мезолите. В неолите орнаменты стали более разнообразными и начинает доминировать более сложный узор – спиральный орнамент.14 В эпоху Древнего мира орнамент достигает особенного развития, складываются устойчивые принципы и формы орнамента, которые во многом определят национальные художественные традиции тех или иных стран. В античный период широко распространяется ортогональный тип орнамента – меандр, который стал своего рода символом древнегреческой культуры.

Рисунок 1. А. П. Акиндинов. Танцующий перекрёсток. 47,3х58,5. Масло, холст, акрил. 2015.

Особого внимания заслуживает древнерусский орнамент, который зародился в Древнерусском государстве и стал одним из видов декоративно-прикладного искусства. Его влияние распространилось на Польшу и даже Скандинавию.15 Среди видов орнамента широкое распространение получил звериный и растительный орнамент, например «топорик Адрея Боголюбского» орнаментирован звериным стилем. Следует заметить, что древнерусские мотивы можно обнаружить во многих работах А. П. Акиндинова. В картине «Андроид и религия» на рисунке 2 отчётливо прослеживаются отголоски традиций древнерусской иконописи и узоры близкие по стилю к орнаментам Киевской Руси.

Рисунок 2. А. П. Акиндинов. Андроид и религия. 40x80. Масло, холст. 2006.

К. А. Макаров в своей монографии «Декоративность как форма выражения красоты» приходит к выводу, что художник пишущий орнаменты идёт не только от «нутра» задуманного произведения, но от глубокого поэтического восприятия окружающей среды и видит в своём творении не только изобразительный образ, но и предмет для среды. Он пишет, что декоративность есть «организация ритмического характера в общем строе и замысле произведения, его композиции… орнаментальная упорядоченность, и форма отображения синтезированного предметно -пространственного мира, которая наделена конструктивной связью с окружающей действительностью… не натуральный, а условный, характер преображения, что несет некий метафорический смысл»16

После данного исследования возобладала тенденция называть декор особым видом композиции, художественный смысл которой состоит во взаимодействии с окружающим пространством, объёмом, массой, плоскостью, форматом, цветом, фактурой, текстурой декорируемой поверхности.17

Рисунок 3. А. П. Акиндинов. Утро Есенина. 40x50. Масло, холст. 1998.

На рисунке 3 «Утро Есенина» кисти А. П. Акиндинова мы видим пример художественного выражения абсолюта красоты, поэтического и музыкального восприятия мира. Сам С. А. Есенин пишет: «Орнамент – это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры – какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только „избяной обоз“, что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поет нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег».18

Здесь нельзя не согласиться с искусствоведом Трояновой Е. В, что искусство орнамента воскрешает в нас эпоху мифологического сознания, когда словесный знак и изобразительный символ были незримо переплетены и единое смысловое поле орнамента и обращало нас к раскрытию смысла философского вопроса, который пытались постичь посредством природных стихий или обращения к духам-покровителям. В практическом видении это зачастую выражалось в узорах, в так называемых магических и солярных знаках. Она также утверждает, что итогом продолжительной исторической эволюции стала многослойная семантическая структура орнамента и все эпохи оставили здесь свой след.19

«Ключи Марии» С. А. Есенина являются одним из самых важных теоретических трудов не только в его творчестве, но и науки в целом. Работа была написана осенью 1918 года и в ней поэт попытался исследовать природу и происхождение своих образов, которые соединили бы его с незримым миром. Он пишет, что «все ученые, как гробокопатели, старались отыскать прежде всего влияние на нем, старались доказать, что в узорах его больше колдуют ассирийские заклинатели, чем Персия и Византия. Конечно, никто не будет отрицать того, что наши древние рукописи XIII и XIV веков носят на себе явные признаки сербско-болгарского отражения. Византийские и болгарские проповедники христианских идей наложили на них довольно выпуклый отпечаток. Никто не скажет, что новгородская и ярославская иконопись нашли себя в своих композициях самостоятельно. Все величайшие наши мастера зависели всецело от крещеного Востока. Но крещеный Восток абсолютно не бросил в нас в данном случае никакого зерна. Он не оплодотворил нас, а только открыл лишь те двери, которые были заперты на замок тайного слова. Самою первою и главною отраслью нашего искусства с тех пор, как мы начинаем себя помнить, был и есть орнамент».20

Рисунок 4. А. П. Акиндинов. Открытие. 63.5x57.5. Масло, холст. 2001.

Картина А. П. Акиндинова «Открытие» (рис. 4) и «Ключи Марии» С. А. Есенина – оба произведения были созданы выходцами с Рязанской земли. Тема «Есенин» стала ключевой в искусстве художника и орнаментализм, как направление в искусстве черпает в «Ключах Марии» своё теоретическое и концептуальное обоснование. «Все, что рассматривается извне, никогда не рождается в ясли с лучами звезд в глазах и мистическим ореолом над головой. Звезды и круг – знаки той грамоты, которая ведет читающего ее в сад новой жизни и нового просветленного чувствования. Наши исследователи не заглянули в сердце нашего народного творчества».21

Да, область подсознания является темой ещё недостаточно изученной современной наукой, особенно тогда, когда речь идёт об искусстве, но по мнению ряда учёных, орнамент «обращен прежде всего к интуиции, к подсознательному ощущению выразительности ритма, цвета и формы»22 Сергей Есенин утверждает, что искусство орнамента положит начало словесному творчеству, в глубинной сути которого кроется философия и красота русского орнамента, вот что он пишет: «За культурой обиходного орнамента на неприхоженных снегах русского поля начинают показываться следы искусства словесного. Уже в X и XI веках мы встречаем целый ряд мифических и апокрифических произведений, где лепка слов и образов поражает нас не только смелостью своих выискиваемых положений, но и тонким изяществом своего построения. Конечно, и это не обошлось без вмешательства некоторой цивилизации западных славян, разъезжавших тогда на осле христианства, но ярчащая, сверкающая переливами всех цветов русская жизнь смыла его при первом же погружении в купель словесного творчества».23

На рисунке 5 Алексея Акиндинова «Мурава» тонко показано, как уже на примере изобразительного творчества искусство древнерусского и отчасти европейского и восточного орнамента в конечном счёте переросло в середине 90-х гг. XX в. в новое направление в изобразительном искусстве – орнаментализм.

Известный искусствовед и философ А. А. Пелипенко в одном из своих исследований, касающихся современного искусства и новых течений отмечал, что современные тенденции характерны «малыми стилями», в частности он писал, что: «Следует особенно выделить творчество Алексея Акиндинова с разработанным им стилем орнаментализм, проявленном на практике в картинах и многочисленных выставочных проектах, а также и в авторской концепции орнаментализма Акиндинова, как нового стиля и зафиксированного публикациями разного уровня, от журналистских заметок, – до статей искусствоведов».24

Во всем мире научный и прикладной (в области дизайна) интерес к орнаменту по прежнему велик. Пишутся научные монографии, публикуются иллюстрированные издания по искусству орнамента, где описываются истории происхождения орнамента и его стилей, в интернете создаются сайты, посвященные различным вопросам истории и теории орнамента, древним народным традициям, возрождению народных промыслов и ремесел и т. д. Нельзя не отметить, что к настоящему времени создан огромный фонд орнаментальных образов и артефактов, но их изучение традиционно строится на основе принципов систематизации и описания.

Рисунок 5. А. П. Акиндинов. Мурава. 87.5x62. Масло, холст. 2001.

Троянова Е. В. пишет, что «в исследованиях явно наметилась тенденция к поискам смысловых истоков орнаментальных образов. Нередко задача воссоздания смыслового поля орнамента решается путем авторской интерпретации: исследователь, компилируя известные идеи, создает свой вариант. Безусловно, любые усилия в этой области заслуживают внимания, однако все более обнаруживаются и трудности: смысл орнамента практически не поддается механической реконструкции. Чтобы приблизиться к его смысловому ядру, прикрытому множеством исторических напластований, необходимо знание мировоззренческих основ мифологии и такого методологического подхода в ее изучении, который бы выявлял онтологические основания, учитывая особенности этого исторического типа мышления».25

Как отмечали исследователи ХХ в., что подавляющее большинство народных мастеров, использовавших символические мотивы орнамента уже не могли объяснить их смысл, хотя художественная традиция была сохранена. Художественный критик Стасов В. В. писал, что «в любом углу России крестьянок, вышивающих полотенца, головные уборы и проч., всюду постоянно услышишь, что они шьют, хотя и на память, но всегда по прежним, исстари ведущимся образцам, передаваемым из рода в род».26 Причиной данного явления стал переход от традиционного общества к индустриальному, и, как следствие – началось распространение массовой культуры. Народная культура постепенно вырождалась, превращаясь в музейные ценности или стала предметом мер государственной поддержки. Смысл многих орнаментов был утрачен и существует ныне в виде научных реконструкций. Создавая многочисленные образцы массовой культуры человечество впитало в себя весь богатейший арсенал орнаментального прошлого. Благодаря современным технологиям этот уникальный материал был подробно описан и систематизирован. Нашлось и активное его применение в образовательной сфере и в разработке различных дизайнерских проектов и решений. Но один из главных итогов – это философское переосмысление и оформление нового видения в изобразительном искусстве, которое появилось в сер. 1990-х гг. и получило название – орнаментализм.

§1.2 Значение и место орнамента в современном изобразительном искусстве и в контексте орнаментализма

Орнамент традиционно признается древнейшей формой искусства. Ювелирное искусство, художественная обработка кожи, резьба, роспись, вышивка, архитектурные украшения, инкрустация и т. д. – традиционный перечень видов декоративно-прикладного искусства, где орнамент является главным художественным принципом. В обыденной жизни орнамент выполняет свое главное назначение – наделяет предметы быта смыслом и красотой, что делает их радующими глаз. В то же самое время узоры скрывают в себе множество загадок и посылов, что ещё больше добавляет очарования и способствуют к творческому поиску – поиску раскрытия основ человеческого бытия. Вот что об этом пишет А. П. Акиндинов: «Применяя орнамент в реалистической живописи, я подошел к нескольким способам его воплощения. Иногда орнамент вплетается в мои работы уже на этапе разработки первого эскиза. Иногда первый орнамент начинает проступать на холсте вместе с наносимым на него рисунком сюжета. Иногда создаются несколько независимых слоёв живописи, несущих в себе разные пластические формы, которые уже потом я определённым образом „вытаскиваю“ для взгляда зрителя. А иногда орнамент появляется в самой последней, завершающей части работы над картиной. Такое разнообразие объясняется как экспериментированием, так и желанием более разносторонне применить его в станковых композициях, это даёт ощущение жизни в творческом поиске».27

В своей научной статье «Рождение живых узоров. Как быть оригинальным не выходя за рамки традиционности» Алексей Акиндинов также пишет: «В своих картинах, эксперименты со стилем в живописи я начал не с „пустого места“, а постигнув основы реалистической „школы“ живописи, обучаясь в Рязанском художественном училище. Для того, чтобы форма и цвет подчинялись мысли художника, ему необходимо пройти такое обучение, работая постоянно „с натуры“… Работа „с натуры“ позволяет: разнообразить творческий путь, сохранить живость восприятия, „шлифовать“ мастерство, технику владения цветом, композицией, рисунком».

Рисунок 6. А. П. Акиндинов. Нега. Елена. 62x87.5. Масло, холст. 2001.

На рисунке 6 А. П. Акиндинов на примере полотна «Нега. Елена» подробно описал процесс взаимосвязи навыков профессионального академического искусства и стиля орнаментализм, вот как он сам пишет о третьем этапе: «Беру проклеенный холст под масляную живопись и тонирую его тонким слоем масляной краски „кадмий оранжевый тёмный“. Проклейка холста осуществляется несколькими тонкими слоями желатина, с добавлением в него капельки мёда. Мёд является антисептиком и пластификатором. Слой оранжевой масляной краски – грунт холста. После двухгодичной выдержки этого слоя я создаю на этом холсте рельефную орнаментальную поверхность, предварительно обработав его наждачной бумагой и покрыв позже кедровым лаком, это необходимо для лучшего сцепления слоёв масляной живописи. Рельеф создавался масляной краской. В этой картине я использовал эффект дополнительных цветов – зелёноватого и красноватого оттенков. Краска для таких целей практически не разводилась, так как она должна лежать рельефными бороздками»28 В приложении 2 можно более детально рассмотреть все этапы работы над картинами в стиле орнаментализма у Алексея Акиндинова. Зарождение орнаментализма в России в конце ХХ века во многом определили роль и место орнамента в современном изобразительном искусстве.

Возвращаясь к традиционному орнаменту в современном искусстве, мы можем заметить, что он отходит от семантики мотива, связанного с локализацией его существования в каноничном предметном творчестве, и современные дизайнеры переносят его на предметы современной массовой культуры. В эпоху Древнего мира и Средних веков у каждого народа сложился свой орнаментальный стиль: орнамент у арабов был тесно связан с религией и был более близок к каллиграфии, которая состояла сложного переплетения линий, которые были близки более к растительному орнаменту; символом древнегреческого орнамента стал меандр, который был особенно богато представлен в вазописи; китайский орнамент изобилует рисунками с крупными цветами и утонченными стебельками; норвежский орнамент ассоциируется с изображениями оленей и снежинок, а полинезийский орнамент ассоциируется с татуировками, которые выполнялись в виде черепах, акул, дельфинов, ящериц или всевозможных спиралек. Народное искусство воплощает в себе опыт поколений, несёт в себе ритмы природы и социума. Академик Д. С. Лихачев писал: «У каждого народа свой союз с природой… Для русской природы, очеловеченной крестьянином, очень характерен ритм вспаханной земли, ритм изгородей и бревенчатых стен». 29В свою очередь Некрасова М. А. в своей монографии «Народное искусство как часть культуры. Теория и практика» пишет: «Не отсюда ли вольный, нестесненный бег плавных линий в орнаменте, в мягких силуэтах скульптурных форм – от избы, увенчанной конемсолнцем, словно плывущей в природе, до утицы – солоницы, словно плывущей в просторе».30 С. В. Иванов при исследовании сибирских и азиатских орнаментов пришел к заключению, что орнамент сохранил свои древние формы и тем самым является неоспоримым историческим источником и доказывает, что орнамент играл и продолжает играть знаковую роль в современной культуре.31

Рисунок 7. А. П. Акиндинов. Слава Господня. 66.2x53.2. Масло, холст. 2004.

На рисунке 7 «Слава Господня» А. П. Акиндинова мы видим неразрывную связь прошлого и настоящего в искусстве орнамента. Т. В. Лаврентович в одной из своих виртуальных экскурсий пишет, что «знаки и символы в этой иконе плавно переливаются из одного в другое, в сочетании с цветовой гаммой всё это создаёт присущий только данному произведению уникальный код. Созерцая лёгкую вязь узоров, возникает неземное восприятие картины в целом и каждого сюжета по отдельности. Как говорит Алексей Акиндинов, картина была написана под влиянием живописцев Северного Возрождения Яна и Губета ван Эйк и тончайшей кистью были детально прописаны мелкие орнаменты.

Существенную роль в понимании и значении орнамента для современной культуры сыграл австрийский искусствовед Алоиз Ригль. В своей книге «Современный культ памятников: его сущность и возникновение» он приходит к выводу о необходимости создания системы ценностей памяти. В своём труде он выявляет их зарождение и руководствуясь своей концепцией художественной воли А. Ригль исключает из понятия «памятник» художественную ценность, так как она не связана с памятью о прошлом, а является порождением настоящего.32 Исследователь Сургайлене Л. А. критикует Ригля за то, что он физиологические закономерности зрительного восприятия отождествляет с художественными и также, что он оставляет за пределами анализа живую «клеточку» искусства – художественный образ.33 Труд Ригля «Проблемы стиля. Основные положения к истории орнамента» сыграл существенную роль в развитии искусства. Согласно его концепции «Причины, вызывающие развитие искусства, его движущие силы лежат исключительно в сфере самого искусства, в его природе». А. Ригль был убеждён, что художественная воля есть интуитивное стремление к стилю, оформлению жизни, проявляющееся во всех видах искусства, но заметнее всего, в наиболее «чистом виде», она осуществляется в художественных ремеслах, архитектуре и орнаменте.34

Рисунок 8. А. П. Акиндинов. Галстуки-бабочки: «Космос» и «Осень». Росписи на бабочках фирмы «BENETASH». Масло, красное дерево. 2020 – 2021.

Исследование А. Риглем орнамента в контексте конвенционализации объектов творчества позволило ученому вывести грамматические правила развития орнаментации, где самый главный принцип, как в ней существует изображение. Осуществляется перенос того, что возможно ощутить (линию, локальные цветовые пятна, симметрию, повторение), на тектонику пространства и закрепление этой тектоники художественным образом орнаментальными элементами. Таким образом, изображение создается искусственно, и понимать его возможно, если начинать разбирать игру означающих орнаментики. Постижение орнамента осуществляется в этой связи через анализ этих значимых элементов, которые являются результатом сложных изменений, приумножающих значение простейших орнаментальных мотивов. Разработанные Риглем рациональные принципы нанесения, существования, трансформации орнаментики служили подготовке дизайнеров и увязывали их деятельность, носящую прикладной характер, с искусством, помогая при этом выделять структуру обрабатываемого дизайнером объекта, его функциональное предназначение и соотносить их с особенностями восприятия.35

На рисунке 8 с росписями на галстуках-бабочках фирмы «BENETASH» в исполнении Алексея Акиндинова в 2020 – 2021 гг. мы видим удачный дизайнерский проект, который впитал в себя оригинальный авторский орнамент и дизайн. Все бабочки данной фирмы ручной работы и сделаны из ценных пород деревьев. В качестве тем художник выбрал «Космос» и «Осень». Размышляя об орнаментализме А. П. Акиндинова нельзя не вспомнить утверждение Алоиза Ригля о том, что истинная художественная способность человека интенсивнее проявляется, чем в каком-либо другом виде искусства, в орнаменте. Учёный противопоставляет художественную обработку предмета от подобной обработки в трудовой деятельности, котоая направлена на изготовление полезных и утилитарных вещей.