Полная версия

Полная версияПолная версия:

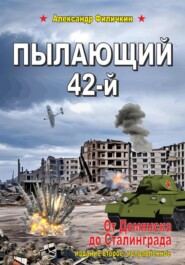

Пылающий 42-й. От Демянска до Сталинграда (издание второе, исправленное)

Фрицы разглядели противников, оказавшихся у всех на виду, и открыли шквальный огонь из пулемётов и пушек. Небольшие снаряды бились о корпуса «англичанок». Они рассыпались при взрыве на сотни осколков, которые метались вокруг. Множество пуль барабанили по прочной броне и, выбивали тысячи искр.

Находясь в этом аду, ребята сняли тросы с креплений и прицепили к тем танкам, что пришли к ним на помощь. За это короткое время, погибло трое из девяти человек. Ещё четверо получили ранения. Едва держась на ногах, они с огромным трудом нырнули в открытые люки, вернулись под защиту брони и только там, занялись перевязкой.

Отстреливаясь на заднем ходу, девять «Матильд» уползали назад и не позволяли врагу приближаться к себе. Тринадцать лёгких «коробок» держались на большом расстоянии. Они переезжали с места на место и прятались за подбитыми танками. Затем, ненадолго выскакивали на прямую наводку, делали несколько выстрелов по отступавшим противникам и спешили в укрытие.

Танкисты, оставшиеся в сгоревшем селе, трудились вместе с механиками и, со всей возможной поспешностью ремонтировали повреждённую технику. Вся она потеряла способность к движению и не могла ринуться в бой.

Ждать, когда наступление станет возможным, было нельзя. Если мотопехота прорвётся в расположение батальона из Горького, то устроит настоящую бойню и вряд ли кого-то, оставит в живых.

Сейчас не начало войны, когда фрицы надеялись привлечь советских бойцов на сторону Гитлера. Тогда они думали, что красноармейцы готовы немедленно сдаться и стать рабами великих арийцев. Разгром под Москвой, освобожденье Калинина и других городов, многоё уже поменяли в их представлении о «трусливых» славянах.

Пришлось использовать и те шесть машин, что не могли уже самостоятельно двигаться. Ведь у них имелись исправные пушки, и работали поворотные механизмы у башен.

Их вытащили на позиции красноармейцев, что смотрели в сторону деревни Васильевщина. Экипажи заняли места в этих танках и развернули орудия в сторону наступающих фрицев. Танкисты дождались, когда враги подойдут на нужную для поражения дистанцию и открыли беглый огонь.

Со стороны окружённых фашистов двигались только лёгкие «двойки» и «тройки». Их небольшие снаряды не могли пробить ни бортовую, ни даже кормовую броню «англичанок».

Меж тем, как снаряды «Матильд» прошивали «коробки» даже на большом расстоянии. Стоило болванке попасть в подобную цель, как «Т-II» и «Т-III» сразу выходили из строя.

Танки загорались один за другим, но сопровождавшая их мотопехота не оставалась на месте. Прячась в воронках и складках рельефа, фашисты уверенно продвигались к намеченной цели. Причём, приближались к селу с той стороны, с которой не имелось окопов.

Командир советских стрелков узнал об атаке из тыла и перебросил половину людей на противоположную сторону сгоревшей деревни. Бойцы укрылись в развалинах крестьянских домов и открыли оружейно-пулемётный огонь. На какое-то время, это затормозило наступление фрицев. Затем, послышались лающие голоса офицеров, и немцы снова рванулись вперёд.

Наступавшие со стороны Старой Русы, «коробки» не отставали и шли за отходящими задом «Матильдами». Они убедились, что не смогут сжечь «англичанок» и изменили своё поведение. Прячась за сгоревшими танками, они осторожно приблизились к советским окопам, и перенесли огонь на пехоту.

Пулемётные очереди и осколочные снаряды обрушились на стрелков с такой неистовой силой, что они упали на дно неглубоких траншей, и не могли даже высунуть носа над бруствером.

С другой стороны, от деревни под названием Рамушево фашисты действовали в том же порядке. Они принялись выбивать живую силу противника. Танкисты не могли им ответить. Британия забыла прислать осколочные снаряды к 42-х миллиметровым орудиям, а подобные боеприпасы в России сроду не делали. Не было в наших войсках пушек такого калибра.

Стрелять по людям болванками, совершенно бессмысленно. В лучшем случае, можно убить одного человека. Да и то, если удастся попасть ему в голову или же в грудь. В любом другом случае, всё завершиться обычным ранением.

Так что, танкистам оставалось лишь ждать, когда «коробки» противника высунуться из-за горящих камрадов. На всё остальное оставалось всего лишь пара секунд. Нужно было прицелиться в проклятого фрица и бить его наповал.

Под прикрытием стены из огня, пехота фашистов ползла потихоньку вперёд. Скоро они приблизились к советским окопам на расстояние тридцать пять-сорок метров. Кувыркаясь в полёте, мелькнули десятки гранат с длинными деревянными ручками. Они упали на дно мелких траншей, тут же взорвались и разбросали вокруг сотни осколков.

Красноармейцы не могли им чем-то ответить. Им давольно давно не поставляли лимонки. Патроны к винтовкам и пулемётам тоже подходили к концу, а подвезти снаряжение, как всегда не успели. То пришла оттепель с сильной распутицей, то вдруг ударили заморозки, и полуторки с боеприпасами застряли где-то в пути.

Стрелки РККА нёсли очень большие потери. Они не устояли на рубеже и начали по одному отползать вглубь деревни. Уже через час, командир полка понял, что у него в подчинении слишком мало бойцов. Даже если все люди здесь лягут костьми, то они не удержат эту позицию.

К этому времени, главные силы фашистов обошли село с юга. Они прорвали блокаду и соединились с теми камрадами, что находились в обширном котле.

К сожаленью стрелков, батальон из города Горького почти ничего не мог предпринять. Из семнадцати боеспособных машин, прибывших недавно сюда, на ходу осталось лишь девять. Остальные вышли из строя. Им требовался сложный ремонт.

Горючее, снаряды и патроны для пулемётов подходили к концу. Часть экипажей погибла, вдвое больше бойцов получили ранения и нуждались в немедленной эвакуации в тыл.

Стрелкам и танкистам оставалось только одно, прикрывая друг друга, отходить в сторону селения Парфино. Глядишь, по дороге встретится советская часть, что им послали на помощь. Тогда можно будет остановиться и организовать новый рубеж обороны. По крайней мере, в штабе сказали, что пехота отправилась в путь. Вот, только когда она доберётся сюда, никому неизвестно.

Комбат посоветовался с командиром полка, и они приняли непростое решение –отступить, как можно скорее, иначе фашисты подтянут новый силы, и возьмут их в кольцо. Потом, перебьют всех людей и заберут уцелевшую технику. Майор отдал красноармейцам команду: – Оставить позиции. Организованно отойти и сосредоточиться вокруг батальона танкистов.

Капитан приказал взять на буксир шесть покалеченных в боях «англичанок», что могли вести огонь по врагу. Затем, разделиться на две равные части и встать в боевой порядок «Углом вперёд».

То есть так, чтобы остриё возникшей фигуры, было направлено на небольшую деревню, откуда они отступали, а обе шеренги стреляли в двух направлениях. Одна в тех шустрых фрицев, что двигались от Старой Русы, другая в тех, что вырвались из большого котла.

Пушкари очень внимательно следили за движением фашистских «коробок» и транспортёров. Заметив их на открытом пространстве, они делали прицелочный выстрел и, тем самым, не давали врагу приближаться вплотную. Красноармейцы вели огонь из винтовок и ручных пулеметов и с огромным трудом отбивались от наступавших врагов.

К сожалению танкистов, для трёх подбитых «Матильд» буксиров они не нашли. Расстроенные до основанья души, ремонтники заложили в них заряды взрывчатки, подожгли бикфордовые шнуры и выскочили наружу.

Грохнули тихие взрывы, приглушённые толстой бронёй. Волна детонации заметалась внутри стальных корпусов и разрушила мощные дизели вместе с трансмиссиями. От высокой температуры, солярка немедленно вспыхнула, и охватила броню чадящим огнём.

Доля и другие бойцы со слезами в глазах стояли поблизости и смотрели, как надёжные, почти что, исправные боевые машины, гибнут одна за другой. Все сильно переживали по данному поводу, но сделать ничего не могли.

Нельзя оставлять их врагу. Иначе, завтра фашисты их быстро починят. Нарисуют на башнях кресты и бросят на части РККА. Итак, им досталось огромное число самолётов и танков, орудий и всяческой техники, стоявшей возле границы в 41-м году.

А если считать мобилизационные запасы боеприпасов, амуниции и продовольствия, что попало к ним в руки, то голова идёт кругом. Да всем этим добром Красная Армия могла воевать несколько месяцев, а то и полугода.

Закончив перестроение, танки начали медленно отползать к небольшому просёлку, ведущему прямо на север. Не ходячие раненные остались в окопах. Те, кто мог держать боевое оружие, принялись прикрывать отступленье друзей.

Способные двигаться, стрелки встали внутрь клина, составленного из бронетехники. Они оказались под защитой машин и двинулись вместе с ними к намеченной цели. Низко пригибаясь к земле, бойцы укрывались за прочной бронёй, короткими перебежками перемещались с места на место и на ходу отстреливались от фашистской пехоты. Танкисты поддерживали советских солдат редким пулемётным огнём.

Отбиваясь от наседавших фашистов, «англичанки» прошли около трёх километров. Наконец, фрицы решили, что враги ушли от деревни на нужное им расстояние и прекратили преследование.

Случилось это, в основном, потому, что создалась патовая для всех ситуация. Подойти вплотную к «Матильдам» фашисты никак не могли, а нанести им урон авиацией и артиллерией не имели возможности. Погода сильно испортилась и самолёты престали летать.

Как только фашисты прекратили стрелять, уцелевшие красноармейцы облегчённо вздохнули, закинули винтовки за спину и сели на моторные отсеки машин. Они уцелели в ужасающей бойне и очень надеялись на заслуженный отдых.

Как и рассчитывали комбат и майор, отступавшие советские части вышли на небольшую дорогу, ведущую из селения Рамушево. Там они встретили свежие силы красноармейцев, спешивших на помощь.

Вместе с ними двигался вестовой на коне, что был прислан из штаба гвардейского корпуса. Он козырнул капитану и передал ему приказ руководства, лежащий в плотном пакете. В бумаге говорилось о том, что в связи с большими потерями, батальон отводится на переформирование в тыл.

Пехотинцы, должны остаться на месте и примкнуть к полку, идущему на передовую. Скорее всего, эта бумага была напечатана ещё до прорыва фашистов, но дошла до своего адресата только сейчас.

Танкисты взглянули на измученных боями солдат, которые только что вырвались из смертельной ловушки и неожиданно поняли, что их осталось менее сотни. Причём, многие красноармейцы имели ранения.

Батальон простился с пехотой и тронулся в путь. Волоча за собой подбитые в боях «англичанки», он направился в Парфино. Там их ждало пополнение и другие машины, что недавно собрали на военных заводах.

Двигаясь в тыл, Доля горько подумал: – «Хотели уничтожить Демянский котёл и поднести «подарок» фашистам ко дню появленья на свет проклятого Гитлера. А они прорвали блокаду и подкинули нам неприятный «сюрприз» ко дню рождения вождя мировой революции, Владимира Ленина».

Рамушевский коридор

Батальон шёл всю долгую весеннюю ночь. Только к утру, он преодолел тридцать километров пути, и дошёл до села под названием Парфино. Дело было всё в том, что из двадцати семи новых машин, прибывших из Горького, лишь девять остались на сейчас ходу. Причём, каждая тянула за собой товарку, пострадавшую в недавних боях.

Все эти «Матильды» не могли ехать сами, и пришлось их тащить на прицепе. Хорошо, что накануне ударил крепкий мороз. Дороги покрылись толстой коркой из льда, и небольшой караван не тонул в жидкой грязи по самое брюхо. Иначе, он вряд ли бы тронулся с места.

Несмотря на такие условия, три «англичанки» не выдержали огромной нагрузки, и у них полетели трансмиссии. Ещё у двух отказали моторы. У одной левый, у другой правый.

Каждый раз все останавливались, а экипажи вылезали наружу. Люди хватались за инструменты и помогали ремонтникам устранять неполадки. Они снимали детали с нерабочих «Матильд», заменяли узлы и детали, вышедшие из строя, и двигались дальше.

Часть боезапаса, горючего и продовольствия, полученного батальоном неделю назад, погибло во время бомбёжек. Остальное было израсходовано почти целиком, и уцелевшие автомобили шли налегке. На месте бочек с соляркой, ящиков со снарядами и запчастями, теперь сидели или лежали раненые красноармейцы. Всех их везли в полевой госпиталь, что был расположен в тылу.

Три дня, танкисты стояли недалеко от села под названием Парфино. Они ремонтировали подбитые в сраженьях машины и ждали обещанного им пополнения. Заодно, охраняли штаб гвардейского корпуса от нападенья врага.

Тем временем, фашисты расширили тот коридор, что вёл от Старой Русы к городку под названьем Демянск. Ширина прохода доходила до шести, а кое-где и до восьми километров.

Вместо того, чтобы вывести войска из котла, Гитлер решил сохранить данный плацдарм для других операций. Две из них он намечал на весну и на лето. Фрицы активизировали движение на данном участке и перебрасывали в Новгородскую область дополнительные вооруженья и силы.

Командование РККА не устраивало то обстоятельство, что Демянский выступ глубоко входит в Калининский фронт. Это давало фашистам возможность, начать наступленье на Новгород и на столицу страны. Руководство решило, уничтожить Рамушевский коридор. Тем самым, лишить окружённые части врага действенной помощи, поступавшей от основных сил противника.

В конце апреля, комбат узнал неприятную новость. Выяснилось, что им не дадут другие «Матильды» вместо утраченных. Ну, а на «КВ» или «Т-34» даже не стоит рассчитывать. Все новые танки приходили на фронт уже с экипажем. Поэтому, горьковчан объединили с другой, сильно потрёпанной, частью.

Она состояла в основном из «БТ-7» и «Т-26», на которые Доля и его сотоварищи смотрели с нескрываемой жалостью. И те, и другие машины, относились к лёгким маневренным танкам. Они имели бензиновые двигатели и броню, способную выдержать лишь попадание винтовочной пули.

Благодаря такой компоновке, они понесли большие потери. Во время боёв погибли все офицеры. Из батальона сохранилось лишь десять «картонных коробок». Да и те были пробиты снарядами во многих местах и очень нуждались в серьёзной починке.

Два дня ушло только на то, чтобы отремонтировать полученное пополнение. Затем, прямо перед майскими праздниками, их снова бросили в самое пекло. Атаки советских танкистов следовали одна за другой, но враги укрепились на занятых рубежах обороны и отбивались с отчаянием обречённых фанатиков.

Всё шло хорошо до тех самых пор, пока «Матильдам» противостояли немецкие 37-ми миллиметровые пушки. Толстая сталь держала удар нетяжёлых болванок и почти не страдала от таких попаданий. Когда встречались чешские и французские 47-ми миллиметровки, а тем более, «полусотки» фашистов было куда тяжелей.

Эти орудия, могли повредить, а при удачном раскладе, даже пробить лобовую броню «англичанки». К счастью, они попадались нечасто, и мало кому удавалось, пережить встречу с «Матильдой».

Так что, урон оказался не очень велик, и горьковский батальон нёс совершенно приемлемые боевые потери. Но скоро всё изменилось. На той стороне появились трофейной советские пушки, которые проклятые фрицы захватили вначале войны.

По слухам, ходившим среди экипажей, в руки фашистов попало более двух тысяч стволов. В первую очередь, это были длинноствольные «Ф-22», а если выражаться точнее, 76-ти миллиметровые дивизионные пушки образца 1936 года.

Они били с удивительной точностью и уничтожали все советские танки без всяких проблем. За большую убойность кто-то прозвал их «гадюками» и эта кличка прилипла к ним намертво.

Попадание снаряда с близкой дистанции не выдерживали ни «англичанки», ни «Т-34», ни даже «КВ». В течение нескольких дней, все приданные батальону «коробки с бензином» нарвались на точные выстрелы и сгорели, словно сухая солома.

Средние и тяжёлые танки избегали артиллерийских дуэлей с такими орудиями и всеми силами старались не подставляться под прямую наводку. Ведь, схлопотав в лоб мощной болванкой, они тут же выходили из строя. Некоторые начинали гореть. Тогда машина пропала уже безвозвратно.

– «Почему в 41-м году, наши бойцы не могли так бить фашистов из наших пушек, как фрицы теперь лупят по нам? – удивлялся расстроенный Доля: – Ведь даже их средний танк «Т-IV» едва держит выстрел из «сорокопятки», а 76-ти миллиметровый снаряд лёгко пробивает броню с расстояния в один километр. Если бы каждый расчёт сжёг хоть бы одну машину фашистов, то им нечем было бы уже воевать!»

В тех жутких боях, батальон понёс большие потери. Он потерял половину состава, но так и не смог прорвать оборону Рамушевского коридора. Яростно огрызаясь, часть отступила назад в селение Парфино.

Там неожиданно выяснилось, что она где-то утратила весь свой архив. Кроме того, убили старого политрука, а на его место прибыл другой офицер, который совершенно не знал подчинённых бойцов. Благодаря этой замене, с Долей случилось нечто весьма необычное.

В начале войны, люди, занимавшие место «политического руководителя» части, исполняли роль войсковых комиссаров. Он вели «общественную работу» в подразделениях и разъясняли солдатам политику правящей партии и правительства СССР. А заодно, зорко следили за тем, чтобы все думали «правильно», не критиковали начальство и не болтали о военных секретах.

Второго мая, офицер вызвал механика в штабную землянку, поставил его в стойку «смирно» и строго сказал:

– Я слышал, как все наши ребята зовут тебя – Доля. Насколько я знаю, ты родом из Нижегородской губернии и носишь фамилию Первов. Объясни, почему у тебя такое странное имя? Оно что, не русское?

Пришлось парню выложить всё, как на духу, и он стал рассказывать:

– Мой отец Фёдор Васильевич воевал в Первую мировую войну. В 1915 году, он попал в плен и несколько лет провёл в лагерях Австрии, Германии, Италии, Венгрии. Там неожиданно выяснилось, что он обладает большими способностями ко всем языкам.

Благодаря этому дару, он выучил местные диалекты так хорошо, что говорил без акцента. Когда он вернулся на родину, то часто пел мадьярские, итальянские и немецкие песни.

Сразу после гражданской, отец вернулся в Нижний Новгород и стал работать в губернском горкоме ВКП(б). Там он познакомился с чинами высокого ранга. Среди них оказалось большое число коммунистов из зарубежных держав.

Зная чужие наречия, он часто общался с интернационалистами, а с некоторыми из них, крепко сдружился. Поэтому, он назвал меня и трёх моих братьев по имени своих близких и верных товарищей.

– Это как же? – заинтересовался новый начальник.

– Одного Юджин, второго Вальтер, третьего Роберт. Последнего он назвал в честь Владимира Ильича Ленина – Владленом.

– Как же вас мама называла в семье? – изумился молодой офицер, ошарашенный этой историей.

– Старшего, Юра, а других Валя, Роба и Владя. Ну, а меня просто Доля.

– С остальными теперь всё понятно, а как твоё полное имя? – не отставал очень дотошный партийный работник.

Сержант печально вздохнул и тихо сказал: – Адольф.

– Так же, как Гитлера? – потрясённо вздохнул политрук.

– Так точно! – подтвердил удручённый танкист.

– Ну, знаешь, – протянул офицер: – дело так не пойдёт. Ты у нас являешься секретарём комсомольской организации. Ведёшь открытые собрания всего батальона. Призываешь бойцов громить проклятых фашистов, а сам, получается, тёзка их бесноватого лидера. Что же нам делать с тобой? Не ровён час, узнает кто-нибудь из соседних частей, и нас с тобой поднимут на смех.

Политрук тяжко задумался, потом просветлел всем лицом и сказал: – Кажется, я нашёл приемлемый выход. Черкни-ка родителям, пусть они подберут тебе какое-нибудь новое имя. А мы выправим тебе документы.

Заметив, что Доля внимательно выслушал его предложение, но не проявил сильной радости, начальник перешёл на повелительный тон и отдал приказ: – Хватит раздумывать! Садись и пиши!

Сержант ответил: – Так точно! – взял протянутый политруком листок бумаги, вырванный из ученической тонкой тетрадки, и химический карандаш, словно обгрызенный зубами собаки.

Молодой человек подошёл к небольшому столу, сколоченному их горбыля. Он придвинул пустой ящик из-под снарядов, которые использовали вместо всяческой мебели, устроился на шатком сидении и начал строчить депешу домой.

В первую очередь, Доля поздоровался с мамой – Евдокией Григорьевной. Он сообщил, что с ним всё в порядке. До фронта так далеко, что у них даже не слышно выстрелов пушек. Спросил, как воюет отец и старший брат Юрий, и как трудятся на заводе Роба и Валя. Поинтересовался, как учится в школе младшенький Владя?

Затем, передал привет всем деревенским знакомым, а в заключенье добавил, мол, в такое тяжёлое время ему неудобно зваться Адольфом. Поэтому, он очень просит о том, чтобы милая мама написала на фронт дорогому отцу и попросила дать Доле какое-нибудь новое имя. Механик поставил подпись с числом и протянул листок офицеру.

Политрук внимательно прочитал небольшое послание, сложил листок небольшим треугольником и вернул молодому танкисту:

– Напиши адрес. Сейчас я поеду к начштаба полка и передам его вместе со всей нашей почтой.

Письмо полетело в далёкий тыл родины и кружными путями добралось до Нижегородской губернии. Оттуда просьба Доли направилась к его пожилому отцу, на другой, Волховский фронт.

Фёдор Васильевич получил то послание под Ленинградом и несколько дней размышлял, можно ли чем-то помочь своевольному сыну? А то ишь чего парень удумал, хочет отречься от того славного имени, что подарили родители. Так он, глядишь, и от фамилии предков откажется.

В конце концов, благоразумие взяло верх над обидой на неразумного отрока. Мужчина пришёл к твёрдому выводу, что во время войны с Гитлером имя Адольф звучит, чересчур вызывающе и, с большой неохотой, дал своё разрешение.

Ответ от родителей пришёл в военную часть лишь через два с лишним месяца. За столь долгий срок, сержант и политрук участвовали во многих тяжёлых боях. Их рота постоянно несла большие потери. И всё же судьба оказалась благосклонной к обоим. Они остались в живых и даже не были ранены.

Механику повезло ещё один раз. Почта пришла в то самое время, когда замполит куда-то уехал. С большим нетерпением молодой человек развернул треугольник и погрузился в чтенье депеши.

Из письма милой мамы, Доля узнал, что сейчас в их деревне всё хорошо. А вот первое время, после его отъезда на фронт, было очень уж трудно.

– «Ближе к весне стало так голодно, – писала она: – что Владлен вспомнил о «цыганском бароне», к которому отец водил его вместе с тобой. Как-то вечером, он вернулся с работы, увидел, что дома шаром покати, и отправился в табор.

По какой-то причине, кочевое беспечное племя не исчезло неизвестно куда, как делало это в предыдущие годы. Скорее всего, теперь им просто некуда было идти. На севере для них слишком холодно, а южные районы державы оказались заняты фрицами».

Об этом, мама могла не писать. Из рассказов политрука, Доля доподлинно знал, что гитлеровцы считали недочеловеками не только славян и евреев. Ещё они весьма ненавидели весёлых цыган. Первые и вторые народности отправлялись в концлагеря. Потом, часть их казнили, а часть превращали в рабов.

С бродячим народом всё обстояло значительно проще. Их всех расстреливали прямо на месте, там, где застали. Причём, убивали всех до единого. Не жалея, ни беременных женщин, ни стариков, ни малолетних детей. Только поэтому, скромный бивак остался возле села и, как и прежде, стоял за околицей.

Дальше в письме сообщалось о том, что Владя быстро нашёл вожака тех «ромалов» и вошёл в ветхий шатёр. Седобородый мужчина, молча выслушал рассказ малолетнего гостя, угрюмо кивнул, но ничего не сказал.

Не услышав ответа, подросток решил, что никакой помощи он здесь не дождётся и вернулся домой. Через несколько дней, мама и Владя вернулись с работы и узнали от соседской старушки странные новости.

Выяснилось, что ближе к ночи, возле их дома остановилась чья-то телега. Два старых цыгана сняли с повозки какой-то мешок. Они отнесли поклажу в открытые сени, поставили там у дверей и, не говоря даже слова, уехали.

Евдокия Григорьевна развязала горловину у торбы и с изумленьем увидела, что она до самого верху наполнена мелкой картошкой. Благодаря прибавке к их рациону, старый и малый протянули до ранней весны. Стало намного теплее, и снег быстро стаял. Потом, проклюнулись из-под земли листья кислого щавеля, одуванчика и прочей травы, которой можно питаться.

Спустя несколько дней, с фронта пришло письмо, сложенное треугольником. Развернув самодельный «конверт» мама нашла тетрадный листок, написанный ученическим почерком.

В нём говорилось о том, что Фёдор Васильевич Первов геройски сражался под Ленинградом и был тяжко ранен осколком в правую часть головы. Он эвакуирован в тыл, и теперь лечится в воинском госпитале, расположенном по такому-то адресу.