Полная версия:

Созвездие рязанских маршалов

«22 июня 1941 года был выходной день. Лагерь дивизии располагался неподалёку от железнодорожной станции Ереськи вблизи Миргорода. Играла музыка. У всех было радостное, приподнятое настроение. Только в 12 часов по радио было передано правительственное сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Оно прозвучало как гром среди ясного неба. На лицах людей, ещё недавно радостно и беспечно улыбавшихся, можно было прочесть недоумение, растерянность и даже испуг…»

Не ожидая указаний из штаба Харьковского военного округа, С. Бирюзов приказал объявить частям дивизии боевую тревогу. После проведения митингов части дивизии покинули лагерь и походным порядком двинулись к местам своего постоянного расквартирования – в Полтаву, Миргород, Красноград. Всё имущество было погружено в эшелоны. В штабе округа это посчитали самоуправством и потребовали вернуть части дивизии в лагерь. Однако комдиву С. Бирюзову удалось убедить командующего войсками округа в правильности своего решения. За три дня удалось доукомплектовать части дивизии до штата военного времени.[24]

Вскоре пришёл приказ о включении 132-й стрелковой дивизии в состав действующей армии и об отправке её на фронт. Началась погрузка в эшелоны, хотя никто (в том числе и С. Бирюзов) не знал, куда и в чьё распоряжение они должны следовать. Командование округа тоже (по мнению С. Бирюзова), по-видимому, не имело ясного представления об этом, но, выполняя директиву из Москвы, оно стремилось поскорее отправить хотя бы первые из тридцати пяти имеющихся эшелонов.

После сообщения о начале военных действий был получен приказ вернуться в места постоянной дислокации. На мероприятия по доукомплектованию дивизии до штата военного времени выделили три дня. Как уже сообщалось, дивизия постоянно дислоцировалась в Полтаве, Миргороде, Краснограде. После доукомплектования отбыла на фронт 8 июля 1941 г., однако в чьё подчинение и куда, не было известно.

По ошибке железнодорожников дивизия С.С. Бирюзова прибыла не на тот участок фронта, где ей надлежало быть по приказу Генерального штаба. В результате 132-я стрелковая дивизия была включена в состав 13-й армии 20-го стрелкового корпуса и в середине июля уже сражалась с войсками Гудериана. Всего в дивизии насчитывалось около 15 тысяч человек, более 3 000 лошадей, сотни автомашин. В целом она представляла собой серьёзную боевую силу, и С.С. Бирюзов не сомневался, что, заняв отведённый ей рубеж, дивизия будет в состоянии прочно удерживать его.[25]

И тут, наверное, уместно будет привести воспоминания дочери маршала, Ольги Сергеевны, которые характеризуют поведение военного человека в сложных ситуациях:

«Перед отправкой на фронт на семейные дела у папы не было времени. Две с половиной недели пронеслись как одни бездонные сутки, заполненные мобилизационной работой, погрузкой в эшелоны пятнадцатитысячной массы людей с вооружением, техникой, имуществом и лошадьми. Папа пришёл домой перед отправкой головного эшелона своей дивизии и сказал маме, что, если придётся, она должна будет покинуть Полтаву со всеми, он имел в виду эвакуацию. Проводить его на вокзал папа не разрешил, попрощались дома. Помню только, как он взял меня на руки, ходил со мной по комнате и что-то говорил тихим спокойным голосом».

Генерал-майор С.С. Бирюзов, 132-я стрелковая дивизия, 1940 г.

Вспоминая об отце, Ольга Сергеевна, и сама, видимо, не подозревая, отметила такую немаловажную черту военачальника, как личный пример во всём. «Папа ушёл со своей дивизией на фронт, а мы остались в Полтаве, он не смог нас эвакуировать раньше. Он говорил: «Я не могу этого сделать, потому что начнётся паника, все будут видеть, что комдив отправил свою семью, а все сидят на месте. И поэтому мы остались в Полтаве, а папа ушёл. С этого момента и до середины декабря 1941 года мы не получали от папы ни строчки. Мама ходила по госпиталям и искала папу, нет ли его среди раненых. И ходила разговаривала с красноармейцами и командирами, не видели ли они комдива. И вот мы так и уехали. Ничего не знали о папе, ни строчки. И таких примеров было много».

Война с фашистской Германией заставила командиров на практике применить усвоенную в академии теорию. Но война создавала сотни проблем, для решения которых академия не дала и не могла дать готовых рецептов. Военная зрелость приходила к генералу Бирюзову непосредственно на поле боя.

Первое боевое крещение

Итак, 132-я стрелковая дивизия выехала на фронт 8 июля 1941 г. Первое боевое крещение дивизия получила на станции Чаусы под Могилёвом, когда она подверглась атаке разведывательного отряда противника. Следует отметить, что С.С. Бирюзовым предусматривалась возможность вступления в бой непосредственно из вагонов. Все люди были заранее проинструктированы и знали, что им нужно в этом случае делать. Бойцы перешли в контратаку и завершили разгром группы противника, захватив при этом несколько пленных.

Ветеран 132-й стрелковой дивизии П.В. Сазонов вспоминал:

«Восьмого июля сорок первого года головной эшелон вместе со штабом дивизии завершил приготовления к выезду на фронт. Перед тем как дать ему «добро», Сергей Семёнович тщательно проверял размещение в вагонах и на платформах личного состава, вооружения, боеприпасов, продовольствия и так далее. Вспоминаю, как он подошёл к платформе, на которой были погружены 37-миллиметровые зенитные орудия. Их зачехлённые стволы находились в горизонтальном положении. Ящики со снарядами лежали на другой платформе. Генерал тут же вызвал командира батареи и сделал ему строгое замечание:

«Вы куда собираетесь ехать, товарищ капитан! К тёще на блины или на фронт? Если на фронт, то будьте добры установить орудия так, чтобы они могли в любую минуту открыть огонь по вражеским самолётам. Чехлы снять. Ящики со снарядами поднести к зениткам. Организовать в расчётах круглосуточное дежурство!»

Много ценных указаний дал генерал и командирам стрелковых рот, сапёрам, связистам, медикам. И не напрасно. Через несколько дней, когда наш эшелон подъехал к станции Чаусы, в небе появились фашистские самолёты. Зенитчики сразу открыли по ним дружный огонь. Один стервятник, объятый пламенем, рухнул на землю. Остальные убрались восвояси. Вскоре подошли и немецкие танки, но их так же хорошо «угостили» наши артиллеристы. Вели залповый огонь прямо с платформ. В этом скоротечном бою наш эшелон превратился в стального, ощетинившегося ежа. Попробуй, возьми его! С нашей стороны потерь не было. И в этом заслуга Сергея Семёновича, который заранее принял все меры к тому, чтобы эшелон в полной сохранности прибыл на фронт.[26]

Дальше следовать в эшелоне дивизии было уже нельзя: железную дорогу немцы разбомбили. С.С. Бирюзов распорядился немедленно приступить к выгрузке прибывающих частей и подразделений. Как следует из журнала боевых действий, 11.07.1941 г. на станцию прибыло 5 эшелонов 132-й стрелковой дивизии, и она сосредотачивалась в районе станции Чаусы.[27]

Станция Чаусы. Здесь в 1941 году приняла свой первый бой 132-я стрелковая дивизия

Обстоятельства складывались так, что сам комдив решил разыскать какой-нибудь штаб: он предполагал, что где-то совсем рядом проходила линия фронта. И, действительно, в лесу восточнее станции Чаусы располагался штаб 13-й армии. С.С. Бирюзов в своей книге пишет обо всех перипетиях поиска. Кроме того, его дивизия в состав армии не входила. И потребовалось некоторое время для решения этого вопроса.[28]

В конце концов, Генеральный штаб распорядился включить 132-ю стрелковую дивизию в состав 13-й армии. 11 июля 132-я стрелковая дивизия получила приказ атаковать противника (передовые части Гудериана) в районе Быхова и сбросить его в Днепр. Объяснить, с каких рубежей и какие дивизии действуют в этом районе, передавший приказ командир из оперативного отдела штаба армии не смог. Лишь несколько позднее задача была уточнена.

Обстановка на фронте была чрезвычайно сложной и непредсказуемой. Наступление немецко-фашистских войск продолжалось. 4 июля передовые части 2-й танковой группы Гудериана вышли к Днепру и завязали ожесточённые бои за переправы. Как стало известно уже после войны из опубликованных воспоминаний гитлеровских генералов, замысел противника сводился к тому, чтобы обойти с севера и с юга Могилёв, где в то время находился штаб нашего Западного фронта.[29]

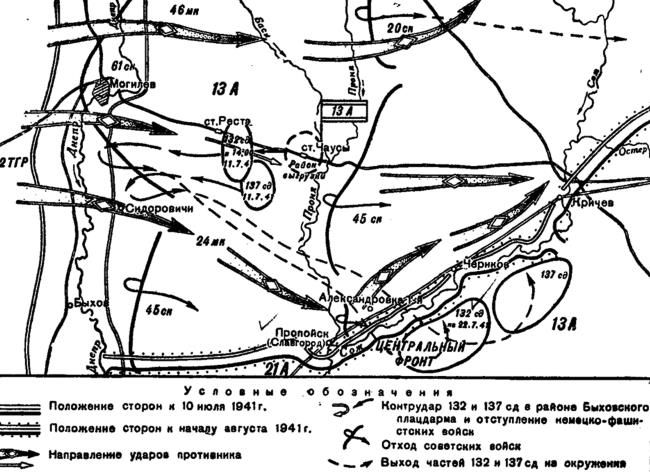

Боевые действия 132-й стрелковой дивизии на Быховском плацдарме и отход к рубежам реки Сож

11 июля немецкие танковые дивизии форсировали Днепр. И отсюда Гудериан сразу же повёл наступление на важные узлы дорог – Пропойск и Кричев.[30] Вот сюда-то и была брошена 12 июля 132-я стрелковая дивизия.

Обращает на себя внимание тот факт, что в ходе боя С.С. Бирюзов был ранен, распространился слух о тяжёлом его состоянии: говорили, что у него оторвало нижнюю челюсть. Эти слухи быстро достигли Полтавы (как упоминалось выше, семья генерала жила именно там). Жена Сергея Семёновича долго ходила по госпиталям, тщетно разыскивая его.[31] В это время Бирюзов оставался в строю, после перевязки он снова вернулся на свой командный пункт.

Дочь маршала Ольга Сергеевна Бирюзова воспоминает:

«Пока мы жили в Полтаве, прошёл слух, что генерал Бирюзов отвоевался (это было связано с его первым ранением, как стало известно впоследствии). Никто не мог сказать точно, от кого слышал, но многие говорили, что, сражённый фашистским снарядом, он упал у орудия, к которому сам встал в критический момент боя, и вряд ли его можно найти среди живых.

И всё же мама не верила этим слухам. Она ходила от одного госпиталя к другому, пытаясь узнать, нет ли среди раненых нашего папы, но всюду отвечали: «Генерала Бирюзова среди раненых нет». Так и покинули мы Полтаву с последним поездом ночью, под взрывы рвущихся бомб, ничего не зная о папе».[32]

Ничего не зная о муже, Юлия Ивановна продолжала ждать и верить, что он жив.

Одной из особенностей войны является то, что она требует скорых решений. О действиях молодого комдива С.С. Бирюзова в боевой обстановке рассказывает старшая операционная сестра медсанбата 132-й стрелковой дивизии Е.Р. Линник. (Она прошла войну с первого до последнего дня. Награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени, 12-ю медалями):

«Раненых с каждым днём становилось всё больше. Мы работали почти круглые сутки, не выпуская из рук хирургические инструменты, перевязочный материал, кислородные подушки, медикаменты. Все усилия были направлены на выполнение основной задачи – оказать пострадавшим срочную помощь, чтобы быстрее отправить их в тыловые госпитали.

Однажды после полудня в медсанбат неожиданно пришёл генерал Бирюзов со своим шофёром. Нижняя часть лица комдива была забинтована, свободными оставались лишь покрасневшие от бессонных ночей глаза. Сквозь марлевую повязку проступали кровавые пятна. Появление раненого генерала, только что возвратившегося с передовой, сильно нас встревожило. До слёз было обидно видеть своего любимого командира в таком положении. Ведь все сотрудники медсанбата, начиная от главного врача и кончая санитаром, давно знали Сергея Семёновича, уважали его за доброту и отзывчивость, ценили за строгость, требовательность и справедливость – качества, присущие советскому военачальнику. К счастью, рана Бирюзова оказалась лёгкой. Осколком снаряда ему сорвало кожу на подбородке. Плюс к тому – лёгкая контузия. Несмотря на это, врачи всё же пытались оставить его хотя бы на неделю в медсанбате, но он решительно возразил: «Моё место на поле боя, где решается судьба нашей Родины!»

В то время как хирург, медсестра и комдив находились в перевязочной палатке, шофёр ответил на наш вопрос: при каких обстоятельствах Сергей Семёнович получил ранение и контузию. А дело было так. Один из стрелковых батальонов дивизии вёл тяжёлый бой с фашистскими танками. Пехотинцы оказывали суровое сопротивление, но несли большие потери. Их ряды с каждой минутой редели. Чтобы спасти батальон от неминуемой гибели, требовалась срочная помощь артиллеристов. А их в боевых порядках на этот раз не было.

Наблюдавший за ходом боя генерал Бирюзов обратил внимание на противотанковую батарею, которая находилась сравнительно близко от батальона и занимала очень выгодный рубеж. По его мнению, эта батарея могла бы сыграть решающую роль в отражении танковой атаки. Так, возлагая на артиллеристов большие надежды, комдив вместе со своим шофёром устремился к огневым позициям батареи. Но здесь перед ним предстала очень неутешительная картина: около повреждённых пушек лежали убитые и раненые воины. Правда, одно орудие каким-то чудом уцелело. Сергей Семёнович с помощью шофёра навёл пушку на танк противника. Прозвучали выстрелы – один, второй, третий… и в это время рядом разорвался вражеский снаряд. Воздушной волной орудие опрокинуло, комдива отбросило в сторону. В считаные секунды шофёр вынес его из-под обстрела, доставил в полковую санроту, затем привёз в медсанбат.

Бирюзов задержался у нас в медсанбате ненадолго. Он побывал во всех палатках, беседовал с ранеными, интересовался их нуждами и запросами. Убедившись, что личный состав батальона выполняет свои обязанности с большим усердием и старанием, генерал поблагодарил нас за службу и уехал на командный пункт дивизии».

С тех пор прошло не так уж много времени, и Сергей Семёнович был ранен во второй раз, но более легко. Помощь ему оказали прямо на поле боя санинструкторы подвижного отряда 498-го полка.[33]

132-я стрелковая дивизия двое суток вела тяжёлые бои у деревни Александровки и, прорвавшись, наконец, через шоссе Кричев-Пропойск, взяла направление на восток, то есть вышла из окружения.

«Там, – вспоминал С.С. Бирюзов, – нам пришлось встретиться с исключительной подлостью гитлеровцев. Впереди своего подвижного отряда, направленного против нас, они пустили колонну автомашин, в которых находились захваченные в плен красноармейцы».[34]

С.С. Бирюзов так оценивал обстановку этих первых трудных дней войны: «Весь этот район, казалось, был залит кровью и объят пламенем. Горело всё: подожжённые гитлеровцами деревни, подбитые танки, автомашины. Смрад и дым висели над землёй непроницаемой завесой».[35]

К середине июля 28 советских дивизий оказались в окружении и не вышли из него. Ещё 70 понесли тяжёлые потери[36].

В Журнале боевых действий войск Западного фронта за июль 1941 г. отмечается, что 13-я армия была в окружении.[37]

Я обратил внимание, что искажено название населённого пункта в донесении: БУФНИЧИ, правильное название – БУЙНИЧИ. Можно было бы не заострять внимания на этой ошибке, если бы не одно обстоятельство. Именно события на Буйническом поле нашли отражение в романе К. Симонова «Живые и мёртвые» и в книге его дневников «Разные дни войны». Почему писатель уделил им особое внимание и навсегда сохранил в своей памяти?

В те дни 26-летний К. Симонов был военным корреспондентом газеты «Красная звезда». По заданию редакции он с фотографом П. Трошкиным выехал на линию фронта к Могилёву, где в те дни шли тяжёлые бои. Это была первая военная командировка Симонова. Под вечер 11 июля журналисты прибыли в город, поняли, насколько тяжёлые бои идут в районе Могилёва. Через день узнали ошеломительную новость: на подступах к городу, на Буйничском поле, во время ожесточённого 14-часового боя 12 июля 1941 г. защитники города подбили и сожгли (используя бутылки с горючей смесью) 39 фашистских танков и отстояли рубеж обороны!

С самого начала войны советская пресса не раз писала о множестве уничтоженной вражеской техники, но фотографии её ещё ни разу не публиковались. И ради таких сенсационных снимков военкоры не могли не отправиться на место событий. Для прикрытия на время съёмки им дали взвод автоматчиков – из ближнего леска в любой момент фашисты могли открыть огонь, но журналистам повезло, и заветные снимки были сделаны без помех. Впервые с начала войны были получены фотографии поверженной немецкой техники! Теперь нужно было как можно скорее доставить в Москву ценнейшую на тот момент информацию.

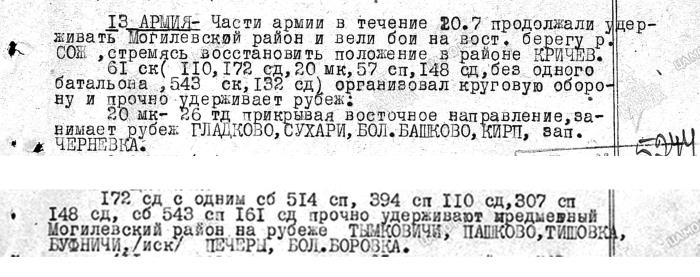

Выписки из донесений

О своих впечатлениях в те дни К. Симонов вспоминал так:

«…Середина поля. Могилёв. С восточного берега на западный перекинут единственный деревянный мост. На нём не было ни одной пушки, ни одного зенитного пулемёта. Мы переехали на западный берег, в полк, оборонявший Могилёв. В этот день был тяжёлый, кровопролитный бой. Полк разбил сорок немецких танков, но и сам истёк кровью. Вечером мы говорили с командиром полка полковником Кутеповым… На его обросшем, небритом и усталом, смертельно усталом лице в самые тяжёлые мгновения вдруг проявлялась неожиданно мягкая, детская улыбка.

Мы сказали ему про мост. Там нет ни одного зенитного пулемёта, если немцы разбомбят мост, то он с полком будет отрезан здесь, за Днепром.

«Ну и что ж, – Кутепов вдруг улыбнулся своей детской улыбкой. – Ну и что ж, – повторил он мягко и тихо, как будто говоря о чём-то самом обычном. – Пусть бомбят. Если другие отступят, мы решили тут остаться и умереть, всем полком решили. Мы уж говорили об этом»…

Эти герои, сумевшие остановить наступление гитлеровских войск среди царившей паники и неразберихи, на 23 дня приковав к себе целый армейский корпус гитлеровской армии, навсегда стали для Симонова не просто однополчанами. А события этих дней легли в основу сюжета его главного произведения – романа-трилогии «Живые и мёртвые». Полковник Кутепов стал прототипом героя романа – генерала Серпилина. При этом следует отметить, что 172-я и 132-я стрелковые дивизии входили в состав 61-го стрелкового корпуса и находились в окружении, по существу, в одном кольце.

«Полной ясности о том, что происходит в этом районе, не было ни у нас, ни у немцев. Во всяком случае, на отчётной карте немецкого генерального штаба с вечерней обстановкой на 13 июля Могилёв показан уже захваченным немцами. То есть, когда мы приехали в Могилёв в полк Кутепова, в немецкой ставке уже считали, что с Могилёвом покончено.

В наших переговорных лентах за тот же день -13 июля – сохранился текст сообщения, полученного штабом фронта: «…район Могилёв. Положение не совсем ясное, делегат ещё не прибыл… Могилёв в наших руках…»

В сохранившейся оперативной сводке штаба 13-й армии за 14-е число сказано: «Армия продолжала упорные бои на Шкловско-Быховском направлении по уничтожению противника и восстановлению положения на восточном берегу реки Днепр… 61-й корпус продолжает бой…»

В немецкой сводке группы армий «Центр» за то же 14-е число указывается, что в то время как «29-я дивизия в 10.00 достигла западной окраины Смоленска», «45-й армейский корпус продолжает бои с упорно сопротивляющимся противником в районе Могилёв». Очень показательна одна фраза в этой же сводке: «Упадка боевого духа в русской армии пока ещё не наблюдается».

В то же время тяжелейшая обстановка сложилась в Чаусах. Именно там комдив С.С. Бирюзов собирал свои полки.

Симоновский камень на Буйничском поле

По архивным данным видно, что немецкие танки неожиданно подошли к Чаусам и к штабу армии 15-го в 5 часов вечера. В документах штаба Западного фронта есть записка, посланная из 13-й армии: «На подступах к Чаусы завязался бой с танками. 17 часов 17. VII с. г. Связь с корпусом прервана. Начальник штаба Петрушевский».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Автобиография С.С. Бирюзова // Государственный архив Рязанской области (далее ГАРО). Ф. 5294. Оп. 3. Д. 10. Л. 6–11.

2

ГАРО.Ф. 183. Оп. 274. Д. 28. Л. 6.

3

Страницы из скопинской жизни: Народное образование // История, культура и традиции Рязанского края: [сайт]. – URL: https://62info.ru/history/node/14747.

4

Автобиография С.С. Бирюзова//ГАРО. Л. 6-11.

5

Горбунов М. Большая жизнь // Солдаты славы не искали. М., 1970. С. 157.

6

Автобиография С.С. Бирюзова//ГАРО. Л. 6-11.

7

История развития лесной промышленности Среднего Урала ⁄ Сост. Маслюков М.Ф. Екатеринбург: Сред. – Урал. кн. изд-во, 1997. С. 43.

8

Бирюзов С.С. Суровые годы. М.: Воениздат, 1966. С. 512.

9

Автобиография С.С. Бирюзова//ГАРО. Л. 6-11.

10

Автобиография С.С. Бирюзова//ГАРО. Л. 6-11.

11

Автобиография С.С. Бирюзова // ГАРО. Л. 6-11.

12

Лобачев А.А. Трудными дорогами [Электронный ресурс]: Мемуары ⁄ А.А. Лобачев. М.: Воениздат, 1960. «Милитера» («Военная литература»): [сайт]. – URL: http:// militera.lib.ru/memo/russian/lobachev_aa/index.html.

13

Автобиография С.С. Бирюзова // ГАРО. Л. 6-11.

14

Приказ революционного военного совета Союза Советских Социалистических Республик по личному составу армии № 101. 23 февраля 1928 года. М.: Центральная Типография НКВМ, 1928. С. 7–36.

15

Скопинский вестник. – 21 августа 2004 г.

16

Автобиография С.С. Бирюзова//ГАРО. Л.6-11.

17

Там же.

18

Автобиография С.С. Бирюзова // ГАРО. Л. 6-11.

19

Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная элита РККА. Комбриги и им равные. 1937–1941. М., 2014. С. 98–99.

20

Автобиография С.С. Бирюзова//ГАРО. Л. 6-11.

21

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее – ЦА МО РФ). Ф. 1189. Оп. 48. Д. 1-17.

22

«Ленинское Знамя». Скопинский район. – 10 февраля 1981 г.

23

Автобиография С.С. Бирюзова // ГАРО. Л. 6-11.

24

Бирюзов. С.С. Суровые годы. М.: Воениздат, 1966. С. 13–14.

25

Там же. С. 16.

26

«Ленинское Знамя». Скопин. 1981.10 февраля.

27

ЦА МО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 210. Л. 96.

28

Бирюзов С.С. Суровые годы. М.: Воениздат, 1966. С. 21–23.

29

Бирюзов С.С. Суровые годы. М.: Воениздат, 1966. С. 26.

30

Там же. С. 26.

31

Там же. С. 30.

32

Скопинский вестник. 2004. 21 августа.

33

«Ленинское знамя». Скопин. 1981. 27 января.

34

Бирюзов С.С. Суровые годы. М.: Воениздат, 1966. С. 33.

35

Там же. С. 31.

36

Сталин. Июнь 1941 – май 1945. М.: «Достоинство», 2010. С. 17.

37

ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 210. Л. 96.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов