Полная версия:

Созвездие рязанских маршалов

«Когда стал комсомольцем, сразу же записался в атеистический кружок и хорошо помню, как мы, юнцы, выступали перед земляками в религиозные праздники, горячо доказывая, что «бога нет». Но улетела юность, и кончились наши баталии с богом и церковью».[8]

Обычной для того времени была комсомольская юность Сергея Бирюзова. А пока на Урале судьба приготовила ему очередное испытание. Комитет вскоре расформировали. Работы нет. Где заработать на хлеб насущный? Как быть? – И снова дорога….

«Ставропольским комитетом комсомола сразу же был направлен на работу в коммуну № 1, в 40 км от Ставрополя. В коммуне был избран секретарём комсомольской организации».[9]

Обращает на себя внимание тот факт, что в Ставропольском крае первые коллективные артели появились только в 1920 году. Их было всего -13:6 коммун, 6 артелей и 1 ТОЗ.

1 марта 1921 г. в Безопасном была организована первая сельскохозяйственная коммуна «Заря № 1». Председателем коммуны был избран Фёдор Васильевич Быков. Коммуна – высшая форма коллективной организации. В коммуне обобществлялись все средства производства. Доходы подсчитывались, выделялись средства для жизнедеятельности коммуны (семена, содержание живого инвентаря и т. д.), определялся прожиточный минимум (пропитание, одежда, предметы обихода) и отчисления в различные организации и фонды. Нормированный излишек поступал в продовольственные советские организации, ненормированный обменивался на необходимые деньги, продукты и изделия.

Сначала в коммуне было только 12 семей. Место расположения коммуны – хутор Эммануэ-левский, в 10 км от села. Именно в эту коммуну секретарём комсомольской организации ставропольский комсомол послал 17-летнего С. Бирюзова, значит, рассчитывал на его деловые и лидерские качества. Коммуна «Заря № 1» просуществовала 2 зимы, а затем распалась. Местные кулаки всячески вредили коммунарам, травили посевы, портили инвентарь, сжигали солому и сено, угоняли скот.

1922 год. К трудностям, вызванным кровопролитными войнами, добавился охвативший всю страну небывалый неурожай 1921 года. Страшная засуха охватила тогда все районы. В среднем по Ставрополью было собрано лишь по 7 пудов с десятины, а в некоторых уездах – по 0,4 пуда. Это вызвало голод – самое страшное испытание для человека.

Не секрет, что многие молодые люди шли в то время в армию с единственной надеждой – быть накормленными. Вполне возможно, это и определило выбор С. Бирюзова в пользу армейской службы. В 1922 году он добровольно вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Предвоенный период

Стать красным командиром…

«В сентябре 1922 года в восемнадцатилетнем возрасте добровольно вступил в Красную Армию и пошёл учиться на 48-е Ставропольские пехотные пулемётные курсы. На Северном Кавказе в то время ещё было неспокойно, часто поднимало голову недобитое белогвардейское национальное отребье. Мы, курсанты, участвовали в ликвидации нескольких крупных банд».[10]

Должен напомнить, уважаемый читатель, что к тому времени С. Бирюзову, как свидетельствует метрическая запись, исполнилось только 17 лет. Одной из особенностей комплектования армии в предшествующий период был принцип добровольности. И, как известно, при этом не было возрастных ограничений. В Красную Армию принимали даже 16-летних ребят. Но в 1922 году призывной возраст был повышен с 18 до 20 лет, в 1925 году – до 21 года. Дальнейшим шагом по законодательному регулированию вопросов комплектования армии явился декрет ВЦИК и СНК об обязательной воинской повинности для граждан РСФСР от 28.09.1922 г. Он устанавливал обязательную воинскую повинность: призыв всех мужчин в 20-летнем возрасте (позднее декретом ВЦИК и СНК от 21.03.1924 г. призывной возраст был установлен в 21 год). Срок службы был определён следующий: в пехоте и артиллерии – 1,5 года (с 1924 по 1939 год – 2 года); в Воздушном Флоте – 3,5 года (3 года); в Военно-Морском Флоте – 4,5 года (4 года).

Таким образом, на мой взгляд, С. Бирюзов, вне всякого сомнения, понимал: чтобы стать красноармейцем, ему надо «повзрослеть» на один год, прибавить себе один год в документах. Надо сказать, такой приём был тогда не редок. Многие в те годы по самым различным обстоятельствам добавляли себе годы, когда требовалось разрешить ту или иную жизненно важную проблему, разумеется, не во вред государству.

Сделал так и С. Бирюзов. Он стал красноармейцем. Однако жизненный опыт и, пусть небольшой, но значимый опыт общественной работы в комсомоле и коммуне подсказывали ему, что надо учиться. Дальнейший путь к образованию подсказала ему военная служба – он продолжил обучение в военно-учебном заведении.

Следует заметить, что сеть военно-учебных заведений в те годы включала в себя, помимо военных академий, курсы и школы, осуществлявшие подготовку среднего и младшего командного и политического состава. В ходе Гражданской войны сеть военно-учебных заведений по всем специальностям значительно расширилась: с 63 в январе 1919 г. до 151 к ноябрю 1920 г.

С окончанием Гражданской войны началось упорядочение системы военного образования среднего и младшего комсостава. Приказом РВСР № 2900 от 31.12.1920 г. 18 пехотных, 4 кавалерийских, 5 артиллерийских и 3 инженерных курсов были преобразованы в военные школы по подготовке среднего комсостава.

Основной формой массового обучения комсостава вначале являлись ускоренные командные курсы, задачей которых, согласно положению (приказ Наркомвоена № 104 от 28.01.1918 г.), была подготовка инструкторов пехоты, кавалерии, инженерных войск и пулемётного дела, «стоящих на платформе Советской власти», «развитие и углубление в учащихся классового самосознания и воспитания сознательных борцов за торжество социализма». Курсы комплектовались, в основном, красноармейцами-фронтовиками с боевым опытом и образованием в объёме начальной школы, со сроком обучения от 2 до 8 месяцев. Значительное внимание в процессе обучения уделялось практическим занятиям. В конце 1919 г. были введены общие учебные планы и программы, рассчитанные на срок обучения 2–3 месяца в подготовительных и 3-месячный срок в специальных классах. В это время шёл набор на 48-е Ставропольские пехотно-пулемётные курсы красных командиров. Бирюзову подсказали, что он подходит туда по всем статьям: комсомолец, со школой второй ступени за плечами, с юных лет проявлял инициативу и энергичность. Так начался новый этап в его жизни – учёба на пехотно-пулемётных курсах.

С.С. Бирюзов немногословен в своих воспоминаниях об учёбе на пулемётных курсах. Но вот что вспоминает о них другой маршал – дважды Герой Советского Союза, героический защитник Одессы в годы Великой Отечественной войны Н.И. Крылов, окончивший те же курсы незадолго до поступления на них Бирюзова – в 1920 году:

«Зачислили без проволочки – был самый разгар Гражданской войны. Однако направили не на фронт. Как раз шёл набор на пехотно-пулемётные курсы красных командиров, и мне сказали, что подхожу туда по всем статьям: комсомолец, со школой второй ступени за плечами (такое образование считалось высоким), к тому же хоть чуть-чуть послужил».

С.С. Бирюзов, 1920-е гг.

Интересно, что в будущем (в 1963 г.) именно Н.И. Крылов сменил С.С. Бирюзова на посту командующего Ракетными войсками стратегического назначения. Таким образом, началась учёба в Саратове, продолжалась в освобождённом от белых Ставрополе. Переведённое туда подразделение саратовских курсов краскомов развернулось в новые, 48-е пулемётные. Как же выглядела военная подготовка на курсах? – В связи с тем, что в школу поступили курсанты из числа рабочих и крестьян, их общеобразовательный уровень оказался невысоким. Это заставило руководство курсов, используя опыт русской военной школы, разделить курс обучения на два класса: подготовительный и специальный. Срок обучения был установлен 10 месяцев (4 месяца – на общеобразовательную подготовку, 6 месяцев – на специальную). На подготовительном курсе изучали русский язык, арифметику, геометрию, историю, природоведение, географию и гигиену; на специальном – тактику, фортификацию, артиллерию, военную топографию и политграмоту. Другим немаловажным фактором, оказывающим существенное влияние на учебный план краткосрочных курсов, была социально-политическая обстановка на Северном Кавказе в середине 20-х годов. Должен отметить, что она оставалась довольно сложной. По окончании Гражданской войны в России начался трудный процесс становления советской власти. Зачастую утверждение новой власти на местах приводило к открытому, порой вооружённому, противостоянию населения органам государственного управления. В то же время в состоянии относительного безвластия, царившего в годы Гражданской войны во многих регионах страны, наличие большого количества оружия у мирных жителей привело к формированию многочисленных бандитских групп «всех мастей и расцветок», общей численностью свыше 7 тысяч человек. Их поддерживали бывшие богатые землевладельцы, контрреволюционные и буржуазно-националистические элементы, финансируемые из-за границы, которые вновь и вновь поднимали голову. Они организовывали банды, наносили большой ущерб хозяйствам, терроризировали местное население, убивали представителей советской власти. Необходимо было ликвидировать эти банды. Для этого привлекались курсанты 48-х пехотно-пулемётных курсов, среди них был и С. Бирюзов. Надо при этом отметить и то, что школы и курсы РККА рассматривались в тех условиях как боевые части и часто использовались в военных действиях. Командно-пулемётные курсы располагались в здании мужской гимназии г. Ставрополя. Затем в этом величественном здании расположился Дворец культуры и труда. Потом – административные структуры управления Орджоникидзевского края и, наконец, с начала Великой Отечественной войны – эвакуированное в Ставрополь Житомирское пехотное училище. Сразу после освобождения города в бывшем здании гимназии открылось Ставропольское суворовское училище. Из его стен вышло немало известных в дальнейшем военных. Это генералы А. Андриенко, И. Горбунов, О. Зинченко, Д. Кондратюк, Л. Шевченко; Герои Советского Союза – лётчик-космонавт Ю. Глазков и лётчик-испытатель О. Гудков. В 1962 году здесь расположилось Высшее военное училище связи. Создано оно по инициативе маршала С.С. Бирюзова. Об этом – разговор впереди.

А пока, в 1923 году, мы видим, как к окончанию обучения на пехотных пулемётных курсах С. Бирюзов стал красным командиром новой рабоче-крестьянской армии, и, что особенно важно, успешно сдал свой первый экзамен на политическую зрелость. Перед ним открывались новые пути профессионального роста.

Кремлёвская школа

«Во время учёбы на курсах мне очень хотелось поступить в военную школу. И вот в 1923 году сбылась моя заветная мечта – я был переведён в Москву курсантом Объединённой школы имени ВЦИК, или, как её любовно называют, Кремлёвской школы, этой первой кузницы военных кадров, созданной по указанию Владимира Ильича Ленина.

Учёба в школе имени ВЦИК дала мне очень многое. Здесь я увидел великого Ленина, стоял на посту № 27 – у квартиры Владимира Ильича и его рабочего кабинета, а в дни прощания с дорогим вождём мы, курсанты, несли почётную вахту у гроба Ильича в Колонном зале Дома Союзов. Здесь в 1924 году по ленинскому набору я поступил в кандидаты, а в 1926 году – в члены Коммунистической партии. За время учёбы активно участвовал в общественной работе, проводил занятия по военной подготовке на фабрике «Красная швея» и на авторемзаводе «АМО». Кремлёвская школа привила мне хорошую военную подготовку и идейно-политическую закалку. Одновременно с учёбой в школе я окончил вечерний рабочий факультет».[11]

Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над тем, что означает словосочетание «кремлёвский курсант». Постараюсь рассказать об этом.

03.02.1921 г. 1-е Московские пулемётные курсы за особые заслуги в деле защиты Советской республики и за образцовую охрану Кремля были реорганизованы в школу, которой было присвоено имя ВЦИК (Всероссийского Центрального исполнительного комитета – А.А.) и переведены на трёхгодичный срок обучения. Новое название: 1-я Советская объединённая военная школа РККА им. ВЦИК. В составе школы имени ВЦИК были два пехотных батальона, артиллерийский, пулемётный и кавалерийский дивизионы и инженерная рота. Курсанты получали довольно глубокие теоретические знания, а главное – основательное знакомство с выбранным родом войск. Надо отметить, что трёхгодичный курс давал полную практическую подготовку для назначения на должность командира взвода и первые навыки для командования ротой.

Как это достигалось? Приведу несколько примеров учебных занятий с кремлёвскими курсантами, среди которых был и наш земляк С. Бирюзов.

Так, на Ходынском поле, на Поклонной горе, в окрестностях Москвы – деревнях Щукино, Татарово, Хорошево пулемётный дивизион вёл учебные бои. Каждому из курсантов поручалось командовать взводом или ротой. Занятия шли днём и ночью, с боевыми стрельбами.

Исключительно насыщенными и, что самое существенное, эффективными были занятия курсантов в летних лагерях. Например, выпуску из школы (а он предстоял в сентябре 1926 г.) предшествовали манёвры. Со стороны Москвы на Рязань «наступали» подразделения курсантов школ имени ВЦИК, имени Коммунаров и другие. В Рязани «оборонялись» представители других военных школ. Маневры продолжались десять дней и закончились «генеральным сражением» в районе Коломны. При этом обе «армии» совершили переправу через Оку.

Необходимо сделать пояснения о несении курсантами службы на посту № 1: почётный караул у Мавзолея был учреждён приказом начальника гарнизона города Москвы Н.И. Муралова, изданным 26.01.1924 г. – за день до похорон B. И. Ленина. «По окончании погребения, – говорилось в приказе, – к могиле с 27 января 1924 г. – дня похорон – почётный караул у Мавзолея Ленина будут нести курсанты кремлёвской военной школы имени ВЦИК».

Первых часовых на пост № 1 поставил разводящий Янош Мейсарош, венгр. Почётный караул состоял из лучших представителей разных слоёв советского общества. Среди часовых поста № 1 был и курсант С. Бирюзов. Надо сказать, что в своё время И.В. Сталин считал школу ВЦИК самой лучшей в стране, и небезосновательно. Многие военные, вышедшие в двадцатых годах из стен Кремлёвской военной школы, во время Великой Отечественной войны командовали дивизиями, корпусами, армиями и фронтами. В этой школе учились Маршал Советского Союза

C. С. Бирюзов, Маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров, генерал-полковник артиллерии К.П. Казаков, дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант А.И. Родимцев. Свыше 200 её воспитанников стали маршалами и генералами Советской Армии. Кремлёвская школа оказалась богатейшим источником военных талантов, успешно прошедших через фронты Великой Отечественной войны от Москвы до Берлина.[12]

Первые шаги краскома

«По окончании школы, в 1926 году я был направлен на должность командира взвода полковой школы 65-го стрелкового полка 22-й Краснодарской дивизии. Полк дислоцировался в городе Новороссийске.

Это были первые в моей жизни командирские шаги. Дружный полковой коллектив помог мне их сделать широко и уверенно. Коммунисты полковой школы оказали мне высокую честь – избрали секретарём партийной ячейки. Мне приходилось часто выступать с докладами и беседами перед рабочими знаменитых Новороссийских цементных заводов. Без отрыва от службы я окончил вечерний общественно-экономический факультет рабочего университета».[13]

Остановимся, прежде всего, на анализе обстановки в стране и в армии в середине 20-х годов. Как хорошо известно, это время было очень сложным для молодой страны Советов. Это не могло не сказаться на состоянии дел в Красной Армии. Бытовая неустроенность, отсутствие элементарной учебной базы и низкая воинская дисциплина личного состава сводили на нет любые попытки организовать нормальный учебный процесс в воинских частях. В войсках процветало дезертирство, достигая порой около 10 % от списочного состава.

Говоря об общем состоянии Красной Армии в тот период, нельзя не сказать и об унизительно низком жалованье красноармейца, которое равнялось 35 копейкам в месяц. Сейчас даже сложно себе представить, как командирам и политработникам удавалось удержать ситуацию под контролем и спасти армию от полного разложения.

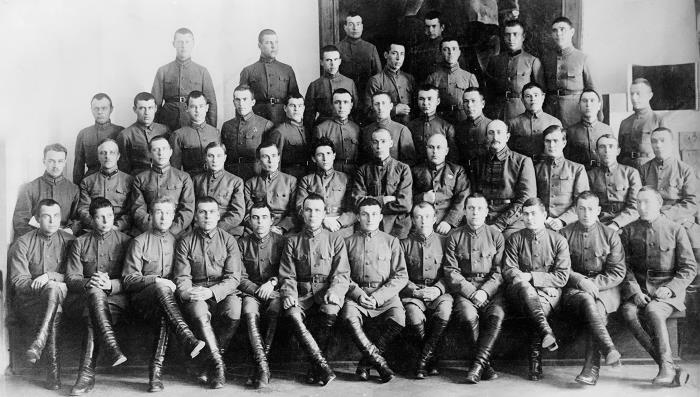

Пятый выпуск военной школы им. ВЦИК.

Первый ряд (крайний справа) – С.С. Бирюзов. Апрель, 1926 г.

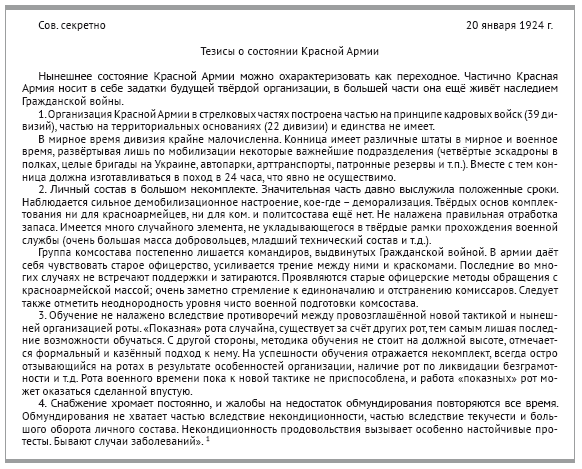

Наглядная картина того сложнейшего положения, которое сложилось в частях и соединениях Красной Армии к концу 1923-го – началу 1924 годов, представлена в докладной записке начальника мобилизационного отдела Штаба РККА Н.Л. Шпектрова, направленной им И.С. Гусеву, который по поручению ЦК РКП(б) возглавлял комиссию по обследованию состояния Красной Армии. В то же время не может не броситься в глаза некое противопоставление красных командиров старым военным специалистам, а точнее сказать, бывшим офицерам царской армии. Докладная записка предлагается вашему вниманию в некотором сокращении.

1[14]

Если оценить состояния дел в 22-й стрелковой дивизии, то в ней, вне всякого сомнения, как в капле воды отразились отмеченные недостатки в приведённой выше докладной. 22-я стрелковая дивизия сформирована 22.09.1918 г. под наименованием 2-й Николаевской пехотной дивизии из полков, созданных на основе партизанских отрядов Новоузенского, Николаевского и Малоузенского уездов Самарской губернии и двух добровольческих отрядов пензенских и балашовских рабочих; со 2 октября 1918 г. – Николаевская пехотная дивизия, с 24.11.1918 г. -30-я Николаевская советская пехотная дивизия, с 13.01.1919 г. – Николаевская стрелковая дивизия, с 25.03.1919 г. – 22-я стрелковая дивизия.

Дивизия вела бои с уральскими белоказаками в Новоузенском и Николаевском уездах в сентябре – ноябре 1918 г., за освобождение Уральска и Лбищенска в январе 1919-го. В апреле 1919 г. части 22-й дивизии были окружены белоказаками в Уральске и несколько месяцев, полностью отрезанные от главных сил Южной группы войск Восточного фронта, героически обороняли город. Это её бойцам, политработникам и командирам предназначалась известная телеграмма Владимира Ильича Ленина.

Он направил её командующему Южной группой М.В. Фрунзе и просил передать «горячий привет героям пятидесятидневной обороны осаждённого Уральска, просьбу не падать духом, продержаться ещё немного недель. Геройское дело защиты Уральска увенчается успехом». Дивизия выполнила наказ вождя и стойко обороняла город до 11 июля, когда к Уральску прорвалась 25-я Чапаевская дивизия и отбросила белоказаков. Принимала участие в овладении станцией Шипово и Деркул.

Затем дивизия была переброшена на Южный фронт, сражалась в Донской области, участвовала в Доно-Манычской и Тихорецкой операциях, освобождала Екатеринодар в марте 1920 г., вела бои в районе станиц Азовская, Ильинская и под Новороссийском; охраняла побережье Чёрного и Азовского морей; участвовала в ликвидации бандитизма в августе – сентябре 1920 г., в разгроме Улагаевского десанта в районе станиц Тимашевская, Анненская, города Темрюк.

В историю дивизии вошли имена В.И. Чапаева, И.П. Уборевича и даже В.И. Ленина, который был зачислен в красноармейцы 195-го стрелкового полка Краснодарской дивизии 22.04.1922 г. Название Краснодарская дивизия получила после событий 1920 года на Кубани, когда Врангель пытался захватить эту область. В конце августа 1920 г. в районе станицы Таманской произошло сражение бригад и полков 22-й дивизии с белогвардейцами. Внезапными ударами красные разгромили своего противника, и за эту битву 25.12.1921 г. дивизии было присвоено почётное наименование Краснодарской.

После Гражданской войны дивизия дислоцировалась в Краснодаре, некоторое время в Новороссийске. Как раз в Новороссийск прибыл на службу после окончания военной школы в Москве С.С. Бирюзов и сразу окунулся в очень непростую обстановку.

Руководство Вооружённых Сил, пытаясь улучшить подготовку армии, издало приказ № 234 РВС СССР от 02.03.1925 г. «О введении единоначалия». Было признано «необходимым сосредоточить полностью в руках командира и начальника строевые и административно-хозяйственные функции, начав проведение этой меры в первую очередь в РККА». Именно с этим приказом связано начало постепенного и последовательного расширения должностных прав и обязанностей командира-единоначальника и соответствующего их уменьшения у военных комиссаров.

Как же проходила в этих условиях служба молодого командира С. Бирюзова? Можно с уверенностью утверждать, что вполне успешно. Это подтверждается его служебным ростом в этом соединении. Начав службу в должности командира взвода 65-го стрелкового полка дивизии, через два года он был назначен командиром полковой школы.

Как уже было сказано, С. Бирюзов постоянно стремился к знаниям. И в этот довольно непростой период армейской службы он нашёл время для учёбы на вечернем общественно-экономическом факультете рабочего университета.

Надо отметить, что рабфаки были уникальным советским изобретением, которое могло появиться только в молодой пролетарской республике. Спорить о том, насколько оно оказалось полезным или вредным, можно до бесконечности. Но в первые годы своего существования советская республика остро нуждалась в специалистах самого разного профиля – и в решении этой проблемы рабфаки, безусловно, очень помогли. Ускоренными темпами они выпускали «конвейерным способом» абитуриентов, готовых получать профессиональное образование в вузах, нередко без всякого предварительного отбора и экзаменов.

Первоочередной задачей народного образования большевики с самых первых лет революции считали обязательную пролетаризацию студенческих масс. Уже в августе 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет «О правилах приёма в высшие учебные заведения», который привёл в полное недоумение университетскую общественность. Приведём выдержки из этого документа:

«Каждое лицо, независимо от гражданства и пола, достигшее 16-ти лет, может вступить в число слушателей любого высшего учебного заведения без представления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы. Воспрещается требовать от поступающих какие бы то ни было удостоверения, кроме удостоверения об их личности и возрасте. Все высшие учебные заведения Республики открыты для всех, без различия пола. За нарушение указанного Постановления все ответственные лица подлежат суду Революционного Трибунала. Произведённый на основании аттестатов или конкурсных экзаменов приём в число студентов первого курса на предстоящий 1918/19 гг. объявляется недействительным».

Другими словами, преподавателей обязали принимать в вузы рабочую и сельскую молодёжь, закрывая глаза на отсутствие у неё способностей к наукам, низкий уровень подготовки или даже полное её отсутствие. Под лозунгом «завоевания высшей школы» началось массовое зачисление в институты «рабочих от станка». Надо сказать, что рабоче-крестьянская молодёжь стремилась к знаниям, в получении которых царским режимом ей было отказано в силу социального происхождения. Далеко не всем парням и девушкам довелось окончить даже начальную школу, не говоря уже о средней. И вот с таким скудным багажом знаний молодёжь из всех уголков страны устремилась в большие города за высшим образованием.

«Среди нас были люди самой различной степени подготовленности, различного возраста, различного жизненного опыта. Очень немногие имели за плечами семилетку, большинство закончило только сельскую школу или школу фабзавуча, а иные всего лишь ликбез».

Нельзя не вспомнить ещё об одном жизненно важном эпизоде биографии С. Бирюзова, в котором в очередной раз проявила себя его решительная, смелая натура. В 1927 году, будучи командиром взвода в 22-й Краснодарской стрелковой дивизии, Бирюзов провёл часть очередного отпуска в Скопине, а потом поехал в гости к сестре Екатерине в Рязань. Здесь он и познакомился с Юлией Ивановной Холоповой, которая стала его женой.[15]

Командир роты С.С. Бирюзов с женой Юлией Ивановной, 1930 г.

Как вспоминала Юлия Ивановна, предложение стать его женой Сергей сделал ей через несколько часов после их знакомства. Вечером они тайком уехали из Рязани, оказалось, что навсегда. Как раз в это время в Рязани жил и двенадцатилетний Кирилл Симонов со своей матерью и отчимом – офицером Красной Армии. Много лет спустя Константин Михайлович Симонов (новое имя он взял себе в качестве литературного псевдонима) вспоминал о детских годах в Рязани: