Полная версия:

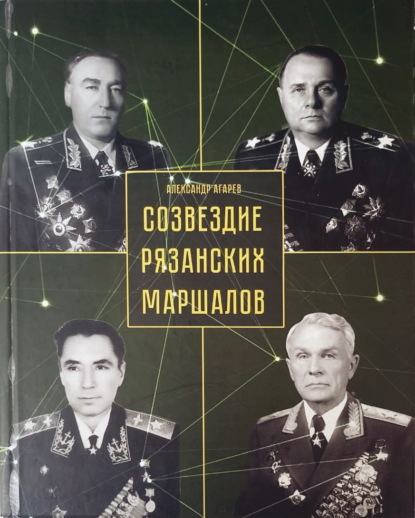

Созвездие рязанских маршалов

«Дисциплина в семье была строгая, чисто военная, существовал строгий распорядок дня, всё делалось по часам, в ноль-ноль. Опаздывать было нельзя, возражать не полагалось, данное кому-либо слово требовалось держать, всякая, даже маленькая ложь презиралась».

Как это похоже на строгий быт и жизненные принципы молодого красного командира Сергея Бирюзова. Ведь так жила тогда вся молодая советская страна, вся её Красная Армия.

Пролетарская дивизия

«С 1930 года по 1934 год проходил службу в Московской Пролетарской стрелковой дивизии в должности командира роты – батальона. Надо сказать, что это соединение было образцовым в Красной Армии. Своим становлением ему обязаны многие наши видные военачальники. Значительной вехой явилась служба в Московской Пролетарской и для меня».[16]

Чем занимался Сергей Семёнович во время службы в Пролетарской дивизии в Москве? Какие задачи обычно стояли перед такими частями?

1-я Московская Пролетарская мотострелковая дивизия была образцовым соединением РККА. Она сформирована 26.12.1926 г. как Московская Пролетарская стрелковая дивизия. Первым командиром дивизии стал военком Г.Д. Михайловский. Московская Пролетарская дивизия была непременным участником всех московских парадов. Она славилась высокой строевой подготовкой. Артиллеристы в конном строю рысью проходили по Красной площади. 08.06.1927 г. дивизии было вручено Почётное Знамя донецких шахтёров.

01.10.1927 г. она преобразована в территориальную дивизию, 01.01.1930 г. – в кадровую дивизию. В 1933–1935 гг. дивизия участвовала в опытных учениях с боевой стрельбой пехоты, артиллерии, танков и бомбометанием авиации, на которых присутствовали военные делегации многих стран: США, Японии, Франции, Англии, Швеции, Италии, Китая, Эстонии, Латвии и Литвы.

Интересными штрихами дополняют портрет С.С. Бирюзова воспоминания генерал-полковника Павла Ивановича Зырянова, знавшего будущего маршала по совместной учёбе и службе. В военной биографии полководца приведены данные, говорящие о пропаганде Бирюзовым физической культуры среди военнослужащих. В 1929 году, будучи командиром взвода в Московской пролетарской дивизии, он провёл с бойцами марш в 25 километров по пересечённой местности: «Бирюзов брал с собой слабых, отстающих, шёл с этими солдатами рядом, поддерживая их, давая им возможность отдохнуть. Свой взвод Бирюзов привёл к месту сбора первым…».

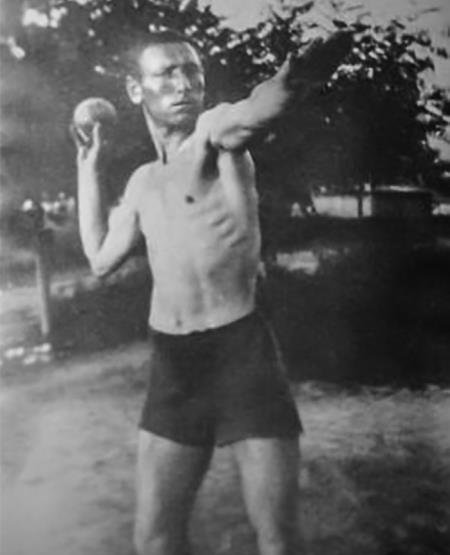

Бирюзов страстно любил спорт и на состязаниях показывал отличные результаты. Однако оказалось, что в его подразделении физической подготовке уделялось мало внимания. Пришлось много поработать, и скоро красноармейцы, следуя примеру командира, увлеклись спортом.

Бирюзов – отличный стрелок из всех видов оружия, состоявшего на вооружении батальона. Инспекторские стрельбы из револьвера-нагана, винтовки, ручного и станкового пулемёта выполнил на оценку «отлично». Добился отличных показателей в тактических учениях. На переход в пятьдесят километров отводилось двенадцать часов – рота Бирюзова в сложных метеоусловиях этот путь преодолела за десять часов.

Бирюзова выдвинули на должность командира батальона. И вскоре о его успехах заговорили в дивизионе: «Таких командиров, как Бирюзов, – однажды заметил Тухачевский, – надо посылать в военную академию».

Военная академия имени М.В. Фрунзе

«В 1934 году поступил на учёбу в Военную академию имени М.В. Фрунзе. За время учёбы в этом основном высшем военно-учебном заведении приобрёл большую теоретическую подготовку по управлению войсками и основательную практику партийно-политической работы. В течение двух лет был внештатным пропагандистом Фрунзенского райкома партии на заводе «Каучук». Военную академию окончил с отличием в 1937 году».[17]

Следует отметить, что приказом РВСР № 47 от 07.10.1918 г. в Москве была открыта Академия Генерального штаба, а через три года Приказом РВСР № 1675 от 05.08.1921 г. она была преобразована в общевойсковую и переименована в Военную академию РККА. Другим приказом РВС СССР № 1086 от 05.11.1925 г. ей было присвоено имя М.В. Фрунзе, 13.02.1926 г. при академии был открыт кабинет М.В. Фрунзе.

Позже С.С. Бирюзов вспоминал о том времени:

«Идея поступить учиться в академию им. М.В. Фрунзе возникла у меня давно, когда ещё я был курсантом старшего курса военной Кремлёвской школы. В то время существовал хороший обычай – перед выпуском командование школы устраивало встречи курсантов со слушателями академии им. М.В. Фрунзе. Одна из таких встреч надолго запомнилась мне. За давностью времени я не могу сейчас вспомнить фамилию выступавшего перед нами слушателя, но его образцовая строевая выправка, обширные познания и культурный военный язык произвели на меня неизгладимое впечатление.

Он казался нам идеалом военного человека. А после его рассказа о себе и других слушателях академии стало ясно, что там учатся такие же рабочие и крестьяне, как мы, и я помню, тогда многие из нас загорелись желанием после нескольких лет работы в войсках и приобретения практических командных навыков поступить учиться в академию.

И вот, наконец, моя сокровенная мечта сбылась – я успешно выдержал вступительные экзамены, получил почти высший балл, 4,95, и зачислен слушателем первого курса Военной академии им. М.В. Фрунзе. Сколько было искренней радости и веселья, настоящий праздник был в семье.

Сейчас иногда говорят, что в то время экзамены были не трудные, требования не такие высокие и конкурс небольшой, и что раньше учиться было легче. Это совершенно неправильно. Требования были очень высокие, и на одно место претендовали 10–12 человек. Поэтому экзамены были очень серьёзными, и отбирали наиболее подготовленных, наиболее достойных».

Годы учёбы в академии были насыщены событиями и, несмотря на большую загруженность и напряжённость, С.С. Бирюзов относил их к лучшим годам своей жизни:

«Объясняется это очень просто. Во-первых, потому, что ежедневно расширялись и углублялись наши знания, формировалось наше твёрдое марксистско-ленинское мировоззрение, вырабатывались политические и деловые качества, необходимые советским офицерам. Во-вторых, потому, что в те годы я был в кругу молодых, беспокойных и творческих офицеров, живших дружной семьёй советских патриотов. И, в-третьих, потому, что это были годы моей зрелой сознательной молодости, годы становления характера, годы выработки определённых взглядов, понятий и отношения к людям, жизни и политике».

Интересны воспоминания генерал-полковника Павла Ивановича Зырянова, знавшего Бирюзова по совместной учёбе и службе:

«Вместе учились в академии. Он был старшиной выпускного курса, я – комсоргом. Мы прыгали на лыжах с трамплина на Воробьёвых горах. Прыгать с парашютом начали с вышки в Центральном парке культуры и отдыха. Сергей хорошо играл в волейбол. А в баскетболе был старшим группы. Хорошо владел всеми видами стрелкового оружия. Часто выходил победителем в соревнованиях среди учебных групп и курсов. Позже мы охотились на фазанов».

С.С. Бирюзов на соревнованиях по лёгкой атлетике – толкание ядра

Маршал Советского Союза С.С. Бирюзов (второй справа) на охоте

В августе 1939 г. был назначен командиром дивизии. В памяти дочери С.С. Бирюзова Валентины Сергеевны сохранился такой образ отца:

«Обучаясь в Военной академии имени Фрунзе (её, кстати, окончил с отличием), брал призы в лыжном кроссе. Мы бережно храним призы, памятные подарки победителя – именные часы и радиоприёмник. В академии выступал в соревнованиях по лёгкой атлетике – в толкании ядра, беге на различные дистанции. Любил бильярд, увлекался футболом, любил верховую езду. Среди его наград есть дипломы и за победы в автоспорте».

В Иркутской дивизии

«Никогда не забудется мне день прибытия на должность начальника штаба 30-й Иркутской Краснознаменной ордена Ленина дивизии. В этот день мне пришлось воочию убедиться в тяжёлых результатах сталинского произвола. Командир, комиссар, начальник штаба дивизии, начальник служб были арестованы как «враги народа». Соединение, в сущности, осталось без руководства. Пришлось вступить в командование дивизией и выполнять обязанности комдива вплоть до февраля 1938 года, то есть до назначения на должность».[18]

Нельзя не сказать об истории создания 30-й Иркутской им. ВЦИК Краснознаменной стрелковой дивизии. Она была сформирована приказом по Третьей армии от 28.07.1918 г. как Запасная стрелковая дивизия из красногвардейских отрядов и воинских частей, действовавших на направлении Красноуфимск – Екатеринбург, а также жителей Красноуфимского уезда (Пермская губ.) и Златоустовского уезда (Уфимская губ.); дошла до Иркутска. В ходе боевых действий личным составом дивизии было взято в плен около 130 тыс. солдат и офицеров противника, свыше 400 орудий и 1,5 тыс. пулемётов. 10.04.1920 г. за участие в боях на территории Сибири дивизия была награждена Почётным революционным Красным знаменем ВЦИК, получила почётное наименование Иркутской.

Слушатели Военной академии имени М.В. Фрунзе. Третий слева в первом ряду – С.С. Бирюзов. Москва, 1936 г.

Надо отметить, что 30-я Иркутская стрелковая дивизия под командованием И.К. Грязнова стала одним из лучших соединений Красной Армии. На её опыте учились, с неё брали пример. В 1934 году впервые в истории Вооружённых Сил дивизия была награждена орденом Ленина, с декабря 1938 г. она носит имя Верховного Совета РСФСР. В частях дивизии проходили службу М. Залка, К.П. Петров, К.К. Рокоссовский, И.Д. Черняховский и другие крупные военачальники.

Вот такую прославленную дивизию и предложено было возглавить С.С. Бирюзову. Почему? – Ни тогда, ни сейчас однозначно дать ответ не представляется возможным. Слишком непростая была обстановка, к великому сожалению, во многих частях и соединениях Красной Армии.

С.С. Бирюзов вытащил «счастливый билет» в кровавой лотерее 1937 года: его не поставили к стенке, а, напротив, быстро продвинули по службе. Бирюзов стал комдивом в 35 лет – редкий случай даже для того времени. Но после массовых репрессий любой образованный и талантливый командир был на вес золота.

В воспоминаниях маршала С.С. Бирюзова находим интересный фрагмент, который хорошо иллюстрирует обстановку, сложившуюся в армии после массового уничтожения комсостава. По прибытии в расположение 30-й Иркутской стрелковой дивизии он зашёл в штаб. В кабинете начальника сидел старший лейтенант. Бирюзов решил, что это адъютант, и спросил, где начштаба. Ответ был: «А я и есть начштаба».

Увидев предписание Бирюзова, молодой офицер очень обрадовался: «Пройдите к командиру дивизии, товарищ полковник, а то мы тут совсем замучились!»

В кабинете комдива сидел… другой старший лейтенант. Оказалось, что все старшие офицеры дивизии арестованы. Командование по боевому расписанию приняли командиры рот и отделений штаба. Старше них в дивизии офицеров не было.

Вот типичные ситуации того времени.

Когда генерал-лейтенант С.А. Калинин прибыл в 1938 году командовать Сибирским военным округом, его встретил и.о. командующего округом капитан (то есть командир роты!). Старше в округе никого не было.

Где же они были? – Их арестовали. Да, это был период массовых репрессий в армии. Они не являются предметом нашего исследования. Однако важно другое – как С.С. Бирюзов оценил морально-политическую обстановку во вверенной ему дивизии. Сделать это, на мой взгляд, было непросто. Давайте вместе прочитаем биографию его предшественника.

Александр Ефимович Зубок. Комбриг (1935). Украинец. Член ВКП(б) с 1920 г. (в 1913–1917 гг. состоял в партии эсеров). Родился в мае 1893 г. в селе Козел Черниговской губернии в семье заведующего складом сельскохозяйственных орудий при Черниговской уездной земской управе. Окончив Черниговскую гимназию в 1913 году, поступил в Киевский университет. В 1915 году перевёлся в Петроградский университет. В 1916 году призван в армию и направлен на учёбу в Оренбургскую школу прапорщиков, которую окончил в марте 1917 г. После двухмесячного пребывания в запасном полку (г. Шуя) был направлен в действующую армию, в 22-й Сибирский стрелковый полк 6-й Сибирской стрелковой дивизии. В период октябрьских событий 1917 года возглавлял солдатский комитет полка, был членом военно-революционных комитетов 5-го Сибирского стрелкового корпуса и Юго-Западного фронта. Последние чин и должность в старой армии – прапорщик, временно исполняющий дела командира роты 22-го Сибирского стрелкового полка.

Участник Гражданской войны на Украине. С января 1918 г. – начальник красногвардейского отряда при Черниговском губернском совете. По заданию Черниговского ревкома в 1918 году полтора месяца служил рядовым в армии гетмана Скоропадского. С января 1919 г. – начальник отряда Черниговского ревкома, с февраля – командир батальона Черниговского губернского военного комиссариата. С сентября 1919 г. – командир 1-го Черниговского полка. С октября того же года командовал 537-м стрелковым полком. В августе 1920 г. стал начальником оперативной части штаба 1-й дивизии червонного казачества. С октября 1920 г. – помощник командира 2-й бригады той же дивизии. С ноября 1920 г. – командир 45-го кавалерийского полка. В боях был ранен.

После Гражданской войны на ответственных должностях в войсках Украинского и Харьковского военных округов. В феврале 1921 г. назначен командиром 2-й бригады 1-й дивизии червонного казачества. С июля 1921 г. – начальник штаба 17-й кавалерийской дивизии. С апреля 1923 г. – начальник оперативной части 1-го кавалерийского корпуса. С сентября того же года – слушатель Высших академических курсов (ВАК) при Военной академии РККА. С апреля 1924 г. – помощник начальника отдела подготовки командного состава Управления боевой подготовки РККА. С октября 1924 г. – начальник строевой части Высшей кавалерийской школы (переименованной в Кавалерийские курсы усовершенствования командного состава – ККУКС) РККА. С сентября 1925 г. – помощник начальника Крымской кавалерийской школы имени Крымского ЦИК по учебно-строевой части. С сентября 1926 г. – командир 4-го Харьковского кавалерийского полка 1-й Запорожской кавалерийской дивизии. В декабре 1928 г. назначен командиром 1-й бригады 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии имени Г.И. Котовского.

Из воспоминаний генерала армии А.В. Горбатова (в 1928 году назначенного командиром бригады в 3-ю Бессарабскую кавалерийскую дивизию):

«Первой бригадой командовал хорошо мне знакомый А.Е. Зубок, образованный офицер, долгое время прослуживший начальником штаба дивизии. Я уже знал, что он очень умело организует занятия и учения. У такого есть чему поучиться. Узнав, что через три дня Зубок проводит очередные занятия с командирами, я попросил у него разрешения присутствовать на них. Он не только согласился, но и предложил взять у него ряд методических разработок. Большую пользу принесли мне его советы по организации учений».

В 1931 году окончил КУВНАС при Военной академии имени М.В. Фрунзе. В феврале этого же года назначен начальником штаба 2-го кавалерийского корпуса. С ноября 1932 г. – начальник и военный комиссар Киевской пехотной школы имени Рабочих Красного Замоскворечья. С декабря 1933 г. – начальник и военный комиссар Школы червонных старшин имени ВУЦИК. С января 1935 г. – командир и военный комиссар 30-й Иркутской стрелковой дивизии имени ВЦИК. С мая 1937 г. состоял в распоряжении Управления по начсоставу РККА. Награждён орденами Красного Знамени (1933 г. Знак ордена № 113), Красной Звезды (1936 г. Знак ордена № 1368).

Арестован 08.06.1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР. 08.09.1937 г. по обвинению в участии в военном заговоре приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 09.09.1937 г. Определением Военной коллегии от 08.09.1956 г. реабилитирован.[19]

Думается, искать ответ, как отреагировал на информацию об аресте командира дивизии – его предшественника – С.С. Бирюзов, бесперспективное дело. Ведь только после смерти Сталина, после разоблачения его культа стали появляться воспоминания некоторых военных, переживших тюрьмы и лагеря.

Появились, например, воспоминания К.А. Мерецкова и К.К. Рокоссовского. Но эти авторы даже одним словом не упомянули о своём пребывании в застенках НКВД накануне войны. Этот же «обет молчания» действовал, давил на психику и тех военных мемуаристов, которые служили в РККА в предвоенные годы.

И вот, спустя десятилетия, уже на склоне лет, они решили поделиться с читателем своими воспоминаниями и размышлениями о пройденном пути, о смысле жизни. Опубликовали свои мемуары Маршалы Советского Союза И.Х. Баграмян, С.С. Бирюзов, А.М. Василевский, А.А. Гречко, А.И. Еременко, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.С. Москаленко. В основном они пишут о Великой Отечественной войне, но неизбежно вспоминают и предвоенные годы. И о репрессиях, о нависавшей над их головами секирой смерти – ни звука. Как будто ничего подобного и не было.

Комдив 132-й стрелковой дивизии

«В 1938 году был назначен командиром 132-й стрелковой дивизии, дислоцированной в Полтаве. В 1940 году, с введением в Красной Армии генеральских званий, присвоено звание «генерал-майор».[20]

Свою родословную 132-я Бахмачская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия ведёт с первых дней существования Красной Армии.[21]

Дивизия сформирована в 1939 году на базе 88-го Красноуфимского стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии. Перед Великой Отечественной войной 132-я дивизия дислоцировалась в Полтавской области на Украине (Полтава, Миргород, Красноград).

Интересна аттестация, данная 01.11.1940 г. командиру 132-й стрелковой дивизии генерал-майору С.С. Бирюзову:

«Политическая подготовка имеется. В военном отношении подготовлен. Хорошо знает штабную работу. Командир дивизии молодой, но растущий. Работает, не считаясь со временем. Летняя лагерная учёба показала, что тов. Бирюзов в штабе не засиживается, больше бывает в частях на стрельбище и в поле. Планировать подготовку частей и нацеливать на задачи, поставленные Народным Комиссаром на летний период, умеет. Правильно нацеливает свой штаб на контроль и проверку. Благодаря умелому руководству со стороны командира дивизии Бирюзова все части вошли в оценку «хорошо».

Дивизия в округе является на сегодня ведущей, а лёгкий армейский полк является лучшим полком из состава корпуса. Дисциплинированный командир. Сила воли достаточная. Должности командира дивизии вполне соответствует».

Исключительно интересны воспоминания жителя города Полтавы, кавалера двух орденов Красного Знамени и многих других боевых наград, капитана запаса Павла Васильевича Сазонова, который начал службу в 132-й стрелковой дивизии с осени 1939 г. Находясь на работе в штабе, он имел возможность часто общаться с генералом Бирюзовым, наблюдать за его многогранной деятельностью.

Сазонов хорошо усвоил взгляды Сергея Семёновича на важнейшую обязанность командира любого ранга – постоянно заботиться о сохранении жизни и здоровья подчинённых, наиболее полно удовлетворять их нужды и запросы, поддерживать на высоком уровне их боевую готовность. Главная его задача состояла в том, чтобы подготовить личный состав к активным боевым действиям в сложных условиях современной войны. П.В. Сазонов неоднократно убеждался в этом, будучи адъютантом заместителя командира дивизии по материально-техническому снабжению. Вот о чём он рассказывал:

«Вспоминаю такой случай. В ноябре 1940 года Сергей Семёнович зашёл на склад, где хранилось зимнее оборудование. Проверив наличие шинелей, шапок и сапог, он обратился к моему начальнику:

– Сколько комплектов зимнего обмундирования потребуется, чтобы полностью обеспечить личный состав нашей дивизии на случай войны? Этот вопрос оказался для моего начальника внезапным, он заметно смутился, потом, немного подумав, ответил:

– Сергей Семёнович! Ведь война-то пока от нас далеко. Мы заключили с немцами пакт о не нападении. Словом, нет особой нужды заглядывать в будущее. А что касается настоящего, то все наши военнослужащие уже перешли на зимнюю форму одежды.

– Не станем говорить о пакте, – резко оборвал Бирюзов своего заместителя. – Об этом потолкуем как-нибудь в другой раз. А сейчас прошу выполнить моё указание. Немедленно поезжайте в штаб округа и там решите вопрос о дополнительной поставке нам зимнего обмундирования, с учётом штатного расписания военного времени. Заодно побеспокойтесь о продуктах, фураже, горючем…

Указание Бирюзова было исполнено в срок. После этого Сергей Семёнович собрал совещание командиров частей, начальников служб, работников тыла. Выступая с докладом о мерах по дальнейшему повышению боевой готовности войск, он подчеркнул необходимость направить усилия офицеров на обеспечение воинов всем, что требуется на войне, начиная от винтовочных патронов и кончая орудиями крупного калибра».[22]

Командующий Харьковским военным округом И.К. Смирнов поздравляет командира 132-й стрелковой дивизии С.С. Бирюзова с успешно проведёнными учениями, 1940 г.

Комдив 132-й стрелковой дивизии С.С. Бирюзов и заместитель командира по политической части, полковой комиссар И.П. Луковкин. Полтава, июнь 1941 г.

Великая отечественная война

«В первые же дни Великой Отечественной войны с дивизией в составе 13-й армии вступил в бои с гитлеровскими захватчиками в районе Могилёва. В районе Трубчевска дивизия была окружена превосходящими силами противника, но сумела выйти из вражеского кольца. Здесь я был трижды ранен, причём в последний раз тяжело. В бессознательном состоянии меня вынесли с поля боя. После госпиталя снова вернулся в ставшую родной дивизию, но ненадолго».[23]

Я думаю, что многие из моих читателей сталкивались не раз с тем, что участники Великой Отечественной войны на просьбу рассказать о пережитом, становятся немногословными, а порой даже отказываются говорить. Почему? – Видимо, так много пережито страшного, что даже вспоминать об этом не хочется. И автобиография маршала С.С. Бирюзова – не исключение из этого правила, общего для всех фронтовиков.

Но, как отмечалось выше, маршал оставил после себя мемуары. Следует отметить, что решиться на это смог не каждый военачальник, прошедший ту войну от первого до последнего сражения. Причин тому много. А Бирюзов решился, причём одним из первых, ещё в 1950-е годы.

В связи с этим, думается, будет уместным привести слова его однокашника генерал-полковника П.И. Зырянова, сказанные о Бирюзове:

«Мужик открытый, весёлый, врождённый оптимист. Прямой, волевой, смелый, всегда имел своё мнение. Был хозяином своего слова и никогда от него не отказывался. Тому негативному, что происходило вокруг, он не находил оправдания. Армия наложила отпечаток на все его действия. Он был всегда подтянут, порой строг. Он не был лириком. К тому обязывали обстоятельства и ответственность. Мы условились с ним писать в своих мемуарах только то, что было, писать честно».

И надо сказать, слово своё Сергей Семёнович сдержал. Материал подан живо, присутствует ощущение взволнованности пережитым и личной сопричастности к тем фактам и событиям, о которых идёт речь. В результате перед читателем разворачивается широкая панорама боевых действий, включающая в себя информацию о героическом поведении солдат и офицеров в исключительно трудных условиях, а порой и в трагических ситуациях.

И всё же следует отметить, «партийного подхода» в подаче некоторого материала маршалу С.С. Бирюзову не удалось избежать. Время написания мемуаров – 50-60-е годы – к тому обязывало. Как известно, период политической оттепели ещё не означал отказа от цензуры, тем более, когда речь заходила о роли партии в победе над фашизмом, чести партийного мундира. Всё это нашло отражение и в описании проведения тех или иных военных операций разных периодов Великой Отечественной войны.

Думается, настало время, на основе вновь открывшихся источников, дополнить некоторые важные эпизоды Великой Отечественной войны, нашедшие отражение в мемуарах С.С. Бирюзова. Это, в конечном итоге, не только не умалит подвига советского солдата и маршала, а наоборот, ещё раз покажет миру силу духа русского человека, его непобедимости.

В своей книге «Суровые годы» С.С. Бирюзов так описывает начало войны: