Полная версия:

Мысли и мыследействия. Под редакцией Игоря Злотникова

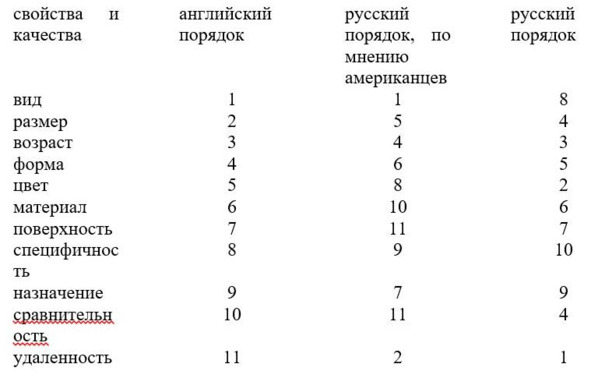

Вот, что у нас получилось в результате 10-минутных размышлений (тут важна спонтанность решений):

Фактически в американской и русской картинах мира совпадают и близки такие свойства, как материал (деревянное, железное), поверхность (гладкая, шероховатая) и такие утилитарные качества как назначение\функции (военное, транспортное) и возраст (старое, молодое). И это не очень интересно.

Гораздо интересней то, что для них совершенно неважно сравнение (похожесть, непохожесть) с другими вещами и объектами, а для нас, обладающих весьма синонимичным языком это весьма существенно. Еще разительней расхождение в удаленности (далекое, близкое) – ведь для нас это, прежде всего мера доступности, а в американском сознании, отравленном развитыми инфраструктурами, нет проблем доступности.

Зато американцам очень важен вид объекта (красивое, некрасивое) – они сразу делают его оценку, а, следовательно и устанавливают цену как меру привлекательности. Для нас же это – дело личного вкуса и потому в коммуникации не главное.

Любопытно также, что для американцев цвет гораздо менее важен, чем для нас, живущих в довольно сером и унылом, монотонном мире.

Надо также заметить, что американцы предполагают в нас гораздо большую идеалистичность (пренебрежение материалом) и (вот парадокс!) большую практичность (ориентированность на назначение и функции) в сравнении с собой и с тем, как оно есть на самом деле.

Наш эксперимент у доски с тремя рядами липучих бумажек затянулся: выстроенные спонтанно ряды теперь требовали логических обоснований.

Что касается американского мнения о нашем порядке прилагательных, то тут все достаточно просто: они просто вспоминали разные примеры из учебников и тупо воспроизводили их – а как еще они могли действовать? Собственные же онтологии мы вынуждены были доказывать и объяснять друг другу.

И тут я обнаружил, что при всех онтологических различиях мы имеем общую, взаимопонятную логику. «Эге» – подумал я, «если у нас столь похожие логики, то именно они и являются главным обучающим средством». Я высказал это соображение своим собеседникам, и они радостно закивали головами: «Да, да, когда что-нибудь объясняют и становится понятным, оно сразу и надолго запоминается, даже если это одно из многочисленных исключений из правил». «Тогда давайте забудем о правилах – все равно в русском языке очень много неправильного и во всем сплошные исключения, совсем как в английском (они засмеялись, не веря в это), и будем впредь только объяснять непонятное».

И мы перешли к другой игре в русский язык, а я еще раз убедился, что и онтология внеположена относительно каждого (ведь студентов было несколько и они практически не спорили, что за чем идет в их родном языке) и уж тем более логика отстранена от нас (ведь обсуждали мы свой выбор, будучи разноязычными), но и то и другое дается нам в коммуникации.

Работы с будущим

Данный текст возник на методологическом семинаре в Сан-Франциско и представляет собой некоторое обобщение опыта работы с работами с будущим. В этом смысле текст почти лишен новизны и представляет собой скорее типологический или конструктивный интерес. Понятийный аппарат здесь – в традиционных методологических рамках и потому не особо нуждается в литературных ссылках и ссылках на источники.

Прежде, чем обсуждать основные виды работ с будущим, следует ввести одно рассуждение, делающее всякие попытки и поползновения таких работ сомнительными и чреватыми.

Всякая деятельность использует некий исходный материал: ту часть материала, что непосредственно включена в деятельность, принято называть ресурсом деятельности. Ресурс может быть точно описан количественно, качественно и по границам своего существования. Резерв – та часть исходного материала, которая также известна (быть может, не так хорошо и точно, как ресурс), но которая лишь ожидает своего включения в деятельность. Наконец, имеются слабо изученные и нелокализованные запасы будущей деятельности

Вместе с тем, результаты деятельности также дифференцированы: имеются целевые продукты деятельности, точно соответствующие ее цели (например, при добыче нефти целью является сама нефть), побочные продукты (попутный газ, сера, парафины и тому подобное), которые не входили в цели и получены по совокупности. Побочные продукты рано или поздно находят себе применение и даже способны заменить собой целевые. Наконец, имеются разнообразные и многочисленные последствия (негативные результаты), предсказать которые или даже локализовать заранее их проявление весьма затруднительно.

Из этого рассуждения имеются два основных вывода:

– всякая деятельность происходит в ущерб запасов других – существующих или возможных деятельностей

– всякая деятельность имеет последствия, выходящие за рамки этой деятельности.

Из этих двух выводов, в частности, вытекает вся экологическая проблематика, интерпретируемая не как конфликт между природой и обществом, а как конфликт деятельностей: прошлых, настоящих и будущих, но разворачивающихся в единой среде.

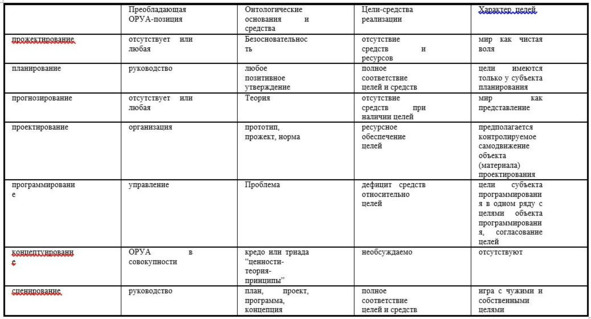

Любая работа с будущим проспективно рефлексивна. Основные различия между важнейшими типами работ с будущим представлена в следующей таблице:

Прожектирование

Прожектирование обладает максимальной креативной способностью. Прожектирование обычно входит в проект как его онтологическая составляющая, а может также использоваться в организационно-деятельностной технике при мозговых атаках или в процедуре распредмечивания, освобождения от рутины и догм. Прожективное мышление в обычной среде подавляется здравым смыслом, рассудком или директивно-репрессивными средствами, однако в предпринимательской деятельности и любых видах творчества прожектирование и необходимо и неизбежно.

Планирование

Планирование предполагает, что только субъект планирования обладает целями, волей и самодвижением, собственно, всеми интеллектуальными способностями, объект же планирования либо лишен этих качеств, либо их можно игнорировать. Разумеется, при этом, что цели планирования лежат вне объекта планирования. Эффект планирования прекрасно описан А. Платоновым: можно заставить людей быть всех счастливыми, даже если они этого не хотят. Планирование, таким образом, всегда есть некоторое уравнение, выравнивание материала, придание ему гармонического однообразия, иными словами – опошление материала до представлений планирующего. Ленин, например, вел расчеты сроков реализации плана ГОЭЛРО и построения социализма в лопато-часах трудовых армий. Так, например, районная планировка, как вид работы над территорией, выродилась в монотонное выравнивание и типизацию жизни, не взирая на всякие географические и исторические различия.

Планирование – вполне допустимый вид социальных работ: врача в реанимационном отделении, командира – во время боя и в ряде других случаев.

Проектирование

Проектирование предполагает некоторую степень самостоятельности и самодвижения материала: старения строительных материалов, взросления людей и даже социальные изменения.

Проектирование включает в себя не только представление о проектируемой деятельности или жизнедеятельности, но также представление о том, как осуществить, реализовать эту деятельность. При этом проектируемая деятельность включается вовнутрь реализующей ее деятельности. «Что» включается в «как» и, следовательно, зависит от этого «как»: как построим дом, так и будем в нем жить: с недоделками, протечками и прочими неудобствами или, наоборот, в привилегированном и престижном доме мы будем вести привилегированную и престижную жизнь: под охраной и с пальмами на лестничной площадке. Советские люди за полвека жизни на Карельском перешейке так и не смогли приспособиться к финскому образу жизни, заложенному в проект жилья – мызы, а советские коровы вешаются от тоски и шизофрении в немецких коровниках Восточной Пруссии: они чувствуют себя в этих просторных стойлах скорее шавками, чем коровами.

Наличиеуказанных двух представлений у проектировщика необходимо для оценки как реализации проекта (относительно этих представлений), так и самих представлений (относительно реализации). Это, собственно, либо печально знаменитое «хотели как лучше, а получилось как всегда» либо еще более знаменитое «хорошо» в конце каждого дня творения: хороши, по мнению Создателя, и проект мира и ход его реализации и сама реальность.

Исходя из различий этих представлений, имеются три основные типа проектирования:

Прожективное проектирование

Наиболее мощный по своей креативности тип проектирования, не опирающийся и неоглядывающийся на ресурсы, их наличие и качество, либо исходящий из предположения их бесконечной неисчерпаемости. К такому типу проектирования относится «линия Ниццоли» – дизайн-идея, завоевавшая практически всю сферу современной технической цивилизации. Сюда же можно отнести и все сотворенное Гауди, особенно «Саградо Фамилиа» в Барселоне. Прожектированиие как самостоятельный жанр работы с будущим в свое время был осмеян, опозорен и выкинут: теперь мы, в основном, перелицовываем старые идеи и анекдоты.

Нормативное проектирование

Данный вид проектирования почти напрочь отметает творчество и утверждает примат норм и нормативов предыдущей или действующей культурной парадигмы. В рамках одной культурной парадигмы этот вид проектирования вполне оправдан, но перестает действовать и становится бессмысленным при серьезных социальных изменениях или смене культурных стилей. Буржуазное жилье, доставшееся советской власти, оказалось невыносимо для Шарикова и Швондера, советские нормативы жилья превратили все советское жилье в трущобы всего за одно десятилетие постсоветской жизни.

Доведенное до догматизма, нормативное проектирование способно творить чудеса, включая анатомические: согласно рекреационным СНИПам (строительным нормам проектирования) сутки отдыха составляют всего 16 часов, а на одного отдыхающего должно приходиться 20 погонных сантиметров пляжа независимо от ширины пляжа и конфигурации рекреанта.

Проектирование по прототипам и шаблонам

Наиболее распространенный и все более утверждающий себя в технологизированном и компьютеризированном обществе способ проектирования. Очень удобен и безошибочен (все уже проверено и апробировано), обладает всего одним и мало заметным недостатком: ничего нового.

Проектирование за счет своих реализаций представляет собой рефлексивное средство воспроизводства и социо-культурной трансляции, равномощное образованию.

Программирование

Программирование смиренно предполагает, что объект программирования одновременно является и его субъектом, что его цели не являются в программируемой ситуации доминирующими и даже основными, что навязывать свои цели никому не удастся и что, следовательно, речь может идти только о согласовании целей, даже если они противоречивы и взаимно исключают друг друга.

Как осознанный жанр, программирование возникло в начале Первой мировой войны, когда немцы, минуя спасительную для французов линию Мажино, устроили полный хаос: командование французской армии, разобщенное с правительством и собственной армией, потерявшее контакт соприкосновения с противником, оказалось в полном неведении, в информационном «молоке» и густом тумане непонимания ситуации.

Шаг за шагом, грамм за граммом, французский генштаб выпутывался из сложившейся ситуации. Заодно нашлись достаточно умные и рефлектирующие головы, зафиксировавшие основные шаги программирования, важнейшими из которых являются:

тематизация (определение границ и жанра ситуации)

ситуационный анализ – восстановление картины попадания в ситуацию, оценка основных позиций и позиционеров, включая, естественно, собственную, их целей, оснований, связей между собой и взаимоотношений

анализ ситуации – поиск выхода или разрешения ситуации, движения в ней или из нее, ядерное и рамочное самоопределение в ситуации (кто мы и где мы в ситуации)

целеполагание – постановка целей

поиск средств реализации целей

проблематизация – установление несоответствия средств целям или недостаточность средств относительно целей (об этом – чуть подробнее далее)

перевод проблем в задачи

планирование как установление алгоритма решения задач, последовательность ходов, действий и решений.

Ключевой процедурой програмирования является проблематизация.

Слово «проблема» означает по-гречески «камень, брошенный впереди себя».

После крито-микенской катастрофы, вошедшей в историю как Всемирный потоп и гибель Атлантиды, Пелопоннес освободился от людей и следов цивилизации. Новые люди двинулись на пустующие земли. Они шли из северного Причерноморья, мест степных и просторных, солнечных. И путь их лежал по перевалам гор, по ущельям, порой в облаках и туманах. Самым опасным и туманным был Олимпийский перевал. И каждый нес свой камень, бросая его впереди себя, чтобы узнать по звуку камня, что же там впереди. Если человек слышал звук камня, он шел вперед, если нет – он останавливался: впереди пропасть, обрыв, провал. Но – где впереди? В двадцати шагах? В десяти? В двух? Следующий? И куда сворачивать: вправо или влево? – В этой драматической ситуации (назад дороги также нет!) ничего другого не оставалось, как ждать… чего? – озарения молнией. Частые грозы у Олимпа с его причудливой фаллической формой сделали это место не только страшным, но и чудесным. Так возник образ бога-громовержца, отца и спасителя людей. Так впервые была решена проблема как работа с будущим, очень коротеньким, но опасным. И мы до сих пор так и решаем проблемы – в ожидании озарения, потому что назад, в прошлое, дороги нет, а вперед – страх не пускает.

Программирование может начинаться в любом месте и на любом шаге. Более того, оно имеет еще три вектора разворачивания:

– каждый шаг после своего завершения вызывает необходимость возвращений к предыдущему или предыдущим шагам: ситуационный анализ порождает новую тематизацию, анализ ситуации – новый ситуационный анализ и тематизацию: программирование идет не только по вертикали, но и по горизонтали – до бесконечности

– в пределах каждого шага необходимо проделать все шаги программирования: тематизацию ситуационного анализа (например), сит. анализ сит. анализа, анализ ситуации в сит. анализе, целеполагание в сит. анализе и т. д.

– кроме того, имеется такое направление программирование как «тематизация темы», «тематизация сит. анализа», «тематизация анализа ситуации» и так далее.

Таким образом, задается четырехмерное пространство программирования, при этом один из векторов этого пространства бесконечен. Программирование превращается в процесс, разворачивающийся сам собой и обладающий мощным рефлексивным потенциалом управления и соорганизации.

Прогнозирование

Жанр прогнозирования уместен тогда, когда имеются лишь цели, но, относительно объекта прогнозирования, средства решительно отсутствуют или неадекватно слабы. Таковы, например, прогнозы погоды, прогнозы отдаленных событий или событий в местах и странах нам недоступных.

Прогнозирование – и это отличает его от пророчеств, прорицаний, предсказаний, предвидений, ясновидения и прочих чудесных, а потому не поддающихся рефлексии видений будущего – базируется на теории, неважно, это правильная или неправильная теория. Существует, например, в метеорологии теория западного переноса воздушных масс и, исходя из этой теории, строятся прогнозы погоды, в частности, ожидается прибытие в Европу циклонов, зарождающихся в Карибском море, а в Калифорнию – тихоокеанских циклонов.

Отсутствие теории обрекает прогнозирование на простую экстраполяцию и вероятность: если вчера был день, то день будет и завтра, что не всегда очевидно. Действительно, вероятность наступления дня завтра весьма высока, но не потому, что день был и вчера: вероятность не дожить до завтрашнего дня у столетнего старика гораздо выше, чем у годовалого младенца, хотя статистический ряд явно на стороне первого.

В социальной среде прогнозам свойственно самооправдание, самореализация: достаточно объявить, что завтра кончится сахар – и он кончится, будет раскуплен уже сегодня. Порой прогнозирование играет с нами дурные шутки. На заре инфляции, когда никто ничего не понимал ни в рыночной экономике, ни тем более в российской «рыночной» экономике, газета «Коммерсантъ» регулярно публиковала прогноз курса доллара относительно рубля, исходя из каких-то своих представлений об этом. Удивительным образом прогнозы эти сбывались с необыкновенной точностью, пока один из начальников государственного банка РФ (тогда единственного биржевого продавца валюты и одновременно главного покупателя, которому принадлежало до 70% покупок) не признался, что на валютных торгах они устанавливали цены в соответствии с прогнозом «КоммерсантЪ» «а, так как никаких других оснований для цены не было.

Эта особенность прогнозов чуть не сделала их тотально бессмысленными (для социальной сферы), однако именно благодаря свойству самореализации прогнозы в настоящее время остаются на вооружении. Стало понятно, что их задача – вовсе не угадывание предстоящего состояния или события, а мобилизация людей. Для этого достаточно, чтобы прогноз был негативным и даже мрачным: «будущее будет не так плохо, как кажется, а гораздо хуже». Прогнозы, сделанные в начале 70-х годов в нашумевшей книге «Пределы роста» благополучно не оправдались, но породили ресурсосберегающие технологии и идеологии, экономическую политику регулирования добычи и потребления нефти и других природных ресурсов, сильно продвинули экологическое сознание – в планетарном масштабе.

Концепция

До сих пор речь шла о целенаправленной работе с будущим, хотя место и значение целей субъекта постепенно, от типа к типу, менялись и девальвировались. Концепция – принципиально нецелевая работа с будущим.

Основанием концепции является либо кредо – некоторое утверждение, символ веры, непререкаемая и неусомневаемая истина, нечто, что не поддается рефлексии и анализу, но обладает невероятной силой убеждения: «аз есмь!» – утверждает христианин, и с таким же пафосом парторг вторит ему: «есть такое слово – надо!», демократ же шепчет распухшими от дефолта губами: «рынок» или что-нибудь похожее про приватизацию и свободу.

Альтернативой кредо в основании концепции может выступать триада «ценностные установки-принципы-теория». При этом ценностные установки обычно задаются негативным образом – запретами или ограничениями (например, девять из десяти заповедей имеют негативный характер). Среди принципов выделяется доктринальный, выступающий некоторым стержнем всей концепции. Так, концепции буддизма и медицины строятся на доктрине невреждения, христианство – на доктрине непротивления, иудаизм – на доктрине исключительности. Наконец, теория (или теоретическая модель) есть доведение, редукция кошмара реальности до идеального объекта, с одной стороны, вполне (достаточно и сносно) описывающего реальность, а с другой – внутренне непротиворечивого. В отличие от кредо, каждый элемент данной триады рефлектируем и усомневаем субъектом концепции.

На одном из двух указанных оснований строится замысел – ключевое содержание концепции, предъявляемое и для «внутреннего пользования», конфиденциально привлекательное, и обольстительное для внешних потребителей концепции. Замысел концепции – и это понимают все – гораздо праздничней и нарядней, чем унылый результат реализации замысла, но – если уж замысел сер, то чего ждать от его воплощения? Замысел, таким образом, играет роль стимулятора взаимного интереса к концепции.

Концепция имеет два необходимых продолжения: первое – стратегия, строящаяся на этой концепции, а также политика, являющаяся системой действий, окрашенных концептуально и вместе с тем (только здесь, в политике!) целенаправленных. Это – техническое, искусственное продолжение концепции. Второе – естественное, представленное кортежем прогнозов, а именно:

онтологическим прогнозом (прогнозом того, что нас ждет впереди в рамках данной концепции)

функциональным прогнозом (в рамках чегореализуется концепция)

прогнозом последствий реализации концепции

Разумеется, все три типа прогнозов строятся на той же теоретической базе, что и вся концепция. С точки зрения искусственно-технического продолжения концепции прогнозы выступают в качестве мониторинга, сопровождения, позволяющего корректировать цели, политику и даже усомневать избранную стратегию, а, следовательно, и всю концепцию. Таким образом, концепция имеет в самой себе механизм рефлексии оснований, замысла и реализации концепции.

Сценирование

Сценирование – социальное, персонифицированное (либо разложенное по основным социальным позициям и группам) воплощение всех предыдущих типов работ с будущим (за исключением прожектирования). Жесткость сценария определяется типом предваряющей работы: сценарий плана – жесткая ролевая конструкция, прогнозный сценарий – вариативен и версиален.

«Когда нечего сказать о настоящем или о настоящем нечего сказать хорошего, власти начинают строить будущее» – за этим горьким признанием стоит печальный опыт десятилетий советского унылого настоящего. Но – вот погасли последние лучи надежд на будущее, и страна, ее люди погрузились в тусклый мрак безнадежности. И все стало гримасой. Сознание устроено спасительным образом: оно окрашивает прошлое и будущее в более теплые и светлые тона, нежели настоящее. Работа с будущим спасает и оправдывает настоящее, как бы ни невыразительно оно не было бы.

В рамках рефлексивного оргуправления (менеджмента) работа с будущим является не только необходимым сопровождением управленческой деятельности, но и обеспечивает мотивационный слой деятельности.

Ирония идеализации

Идеальный объект – это, собственно, единственное, что мы видим, сумрачно, чаще всего исподлобья и напряженно вглядываясь в реальность. Суть вещей нам не дана не только в силу своей сомкнутой и закрытой для нас сущности, но и, прежде всего, благодаря нам самим. Мы просто сами так устроены, что, в отличие от животных, видящих только реальность, в состоянии идеализировать, только идеализировать, и, увы, ничего кроме, как идеализировать. Более того, мы предназначены для этого. И лучшие, самые вдохновенные наши проникновения в реальность – наши мысли и чувства, облеченные в формы мастерства: мастерства мышления, говорения, писания, живописания, цветового и звукового выражения. Именно в искусстве, философии, литературе, науке мы ближе всего приникаем к реальному, до которого остается – всего лишь тончайшая, прозрачнейшая пелена нашего несовершенства. Реальность почти достижима – в глубокой и тщательной медитации (как учат дзен буддисты: скосив взгляд глубоко в сторону и сильно поглупев). Порой она дается в пророческих озарениях и видениях святым – но нам, простым, не понять ни этих пророчеств, ни этих видений и явлений.

Тут, в поисках реального, мы приближаемся к Богу и одновременно – именно тут, в наномикроне от реальности, останавливаемся в своей невозможности достичь реальное и Бога. Мы одновременно – подобны Ему в своей способности к идеализации и бесподобны Ему же в недостижимости нами реальности сквозь тончайшую плевру идеального.

И, так как это постижение и полное Богоподобие недоступно нам, то не стоит это и обсуждения. Гораздо интересней и, возможно, продуктивней, размышлять о той части нашего с Ним подобия, которое доступно, об идеализировании, о том, что мы, как и Он, способны идеализировать – ведь с этой способностью мы, возможно, единственные во всей Вселенной, кто противостоит материализации Вселенной, ее уничтожению.

Самой первой, но вовсе не наивной и примитивной идеализацией был сам Бог. Собственно, именно эта идеализация и явилась первым актом антропогенеза. Обожествляя человека (собственных предков), человек, начиная с себя, стал обожествлять, идеализировать весь окружающий его мир, ойкумену, наделяя духовностью живое и неживое, включая занимаемое им место и даже собственные средства (огонь, орудия и т.п.). Язычество, идолопоклонничество – не только идеализации, это – попытки выделения и даже материализации идеальных объектов, символизация мира, кодирование-раскодирование мира.

Следующим этапом в наращивании человеком своих идеализирующих возможностей стала математика.

Древнейшая математика имела несколько функций.

Первая из них – счет. При этом, вероятно, начинался счет с бесконечности: греческое слово, соответствующее русскому «раз», означало прибой, удар которого («раз») и был единицей бесконечности. Счет потребовал символизации считаемого. Так, например, символами считаемого скота стали мелкие камушки, практика счета которыми привела к абаку. В империи Чиму (Ю. Америка) роль камешков играли узелки – узелковый счет привел к созданию здесь счетного инструмента, очень похожего на греческий абак. Деньги – в чем бы они не исполнялись (в ракушках, в металле, сушеной рыбе, рисовых зернах, мелкой рогатой скотине или еще как) – также не более чем символы вещей, превращающие эти вещи в товары.