Полная версия:

Мысли и мыследействия. Под редакцией Игоря Злотникова

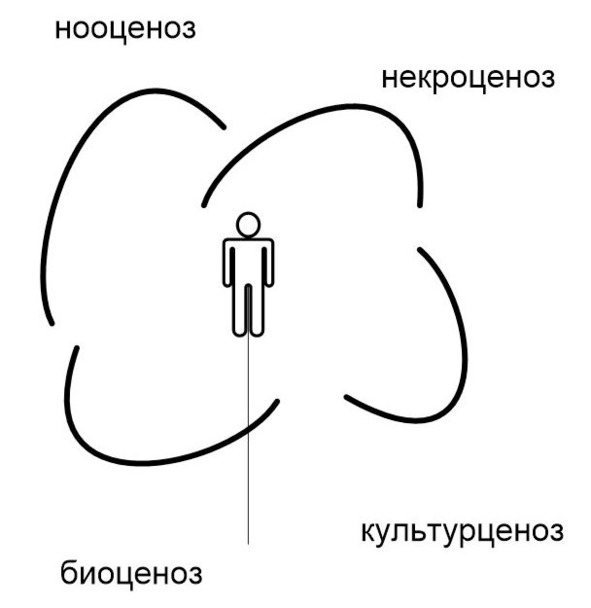

Человек – это существо, живущее в разных мирах (ценозах) (мы набрали 17 таких миров), при этом ни один из этих миров (ценозов) не является ведущим и ни один из них не может быть заменен другим. Мониторинг устанавливается реперной группой в несколько человек по каждому из ценозов по всей территории Горного Алтая, а не только по верхнему и нижнему бьефу будущей ГЭС.

Мы разработали критерии и показатели деградации каждого ценоза, включая уровень необратимой деградации, означающей не только гибель данного ценоза, но и всех сред существования человека, а, следовательно, и самого человека.

Это означает основной экологический принцип мониторинга: следить надо не за плотиной, водохранилищем и другими техно-природными объектами: на то есть сейсмический, биологический, гидрологический и прочие мониторинги, а за человеком и средой его существования. Каждый репер должен быть мобилизован на сложную интеллектуальную работу – рефлексивное понимание.

Но: одно дело – схема мониторинга, и совсем другое – организация его запуска.

Мы поняли две вещи:

– первое: необходимо собрать все социально значимые группы, участвующие в конфликте: гидропроектировщиков, гидростроителей, представителей местной власти, протестную общественность, местные и центральные СМИ, экологов

– второе: нам, как организаторам, ни в коем случае нельзя принимать ту или иную враждующую сторону, чтобы не потерять доверия другой стороны.

Для некоторых членов нашей команды второе стало невыносимо, и они вышли из состава разработчиков. Я понимал, что для них это было тяжелое решение. Дело не в том, что они теряли гонорар, в то время явление редкое, главное – они надолго теряли контакт с нами.

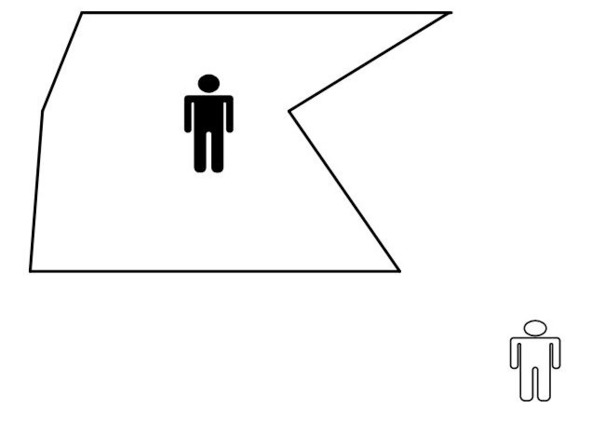

Для организации мониторинга мы воспользовались схемой советско-американского психолога Владимира Лефевра о «точке шока».

Байка Лефевра такова:

Человек получил приговор и утром следующего дня должен быть казнен. За пределами тюрьмы у него есть друг, который готов помочь ему прорыть туннель под стеной тюрьмы. Но спасение возможно, только если они будут рыть навстречу друг другу, не имея контакта между собой. В плане тюрьма имеет такую конфигурацию:

Точка шока является общей и для приговорённого и для его сообщника.

Только после всего этого мы отправились всей командой в экспедицию по Горному Алтаю. Мы посещали интересующие нас объекты, уточняли свои ценозы и критерии их деградации. Я, например, как разработчик некроценоза, изучал кладбища и понял две интересные вещи:

– средний возраст покойников здесь значительно больше, чем на московских кладбищах (соответственно 51 и 43 года), но унизительно мал для этого благодатнейшего и экологически чистого края

– за три года соотношение звезд и крестов на могилах сменилось с 9:1 на 1:9 – в христианизации страны передовой отряд составили мертвецы.

Но главное – мы много ездили по стране. Надо сказать, что горноалтайцы – номады, и каждое путешествие по этой достаточно компактной стране может длиться непредсказуемо долго, по нескольку дней на расстояние в несколько сот километров. Мы сажали в свой потрёпанный «козлик» всех попутчиков и вели с ними долгие беседы и разговоры «за жизнь», превращая этот трёп в глубинные интервью. В ходе интервью и визитов мы понемногу рекрутировали реперов СЭМ. Главное, что я понял из этих разговоров: каждый по своему прав и по-своему понимает ситуацию, исходя из личного опыта. Проблема не в том, что кто-то что-то не понимает: понимают все и всё. Но нет общих оснований понимания. И в этом – коренное отличие эмпирического и культурологического пониманий. Кроме того, эмпирическое понимание достаточно плоско, поскольку опыт каждого человека весьма ограничен, а культурологическое – принципиально бездонно и бесконечно.

В ходе экспедиции мы испытывали бешеное сопротивление: социологов, алармистов, властей, местных сумасшедших – ведь мы посягали, как им казалось, на их прикормленные участки.

На страницах местной газеты «Звезда Алтая» я вел длительную разъяснительно-просветительскую работу.

В конце экспедиции я, наконец, добился аудиенции первого секретаря обкома, будущего первого президента Республики Горный Алтай Валерия Чептынова:

– чего ты добиваешься? – агрессивно и с нескрываемым недоверием начал он наш разговор:

– хочу установить взаимопонимания между властью и народом

Всё вмиг переменилось. Я еще раз и очень наглядно убедился в правоте своей давней идеи:

ПОНИМАНИЕ ЕСТЬ ГЛАВНАЯ, ЕСЛИ НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ВЛАСТИ

Чептынов пообещал выполнить все наши просьбы и нужды, а также направить на мероприятие установления мониторинга свою, обкомовскую, команду и команду облисполкома.

Это мероприятие проходило в санатории на озере Ая и проходило в виде оргдеятельностной игры. Сначала шел весьма тягомотный и невнятный для участников шлейф докладов по каждому ценозу. Напряжение и непонимание нарастали и грозили перерасти в дебаты «стенка на стенку» с применением нетабельного оружия». Пока мы не дошли до некроценоза.

И тут все присутствующие вдруг поняли, что смерть и смертность – единственное, что нас всех объединяет, что независимо от того, будет ли Катунская ГЭС, или её не будет, мы все смертны и умрём.

И тут начались братание и дружная совместная работа. Игра прошла для всех, в том числе и для нас, неожиданно успешно.

После этого мы начали семинары и обучающие курсы для реперов. Я чуть ли не каждый месяц летал в Горно-Алтайск на эти семинары, а также продолжал публикации в местной газете.

Вопрос о строительстве Катунской ГЭС, между этим, рассасывался из-за отсутствия в стране денег. Так родилась идея превратить наш СЭМ в Экологический университет. Мы пригласили на одно из своих заседаний в республиканской библиотеке президента Горного Алтая Чептынова и неожиданно получили его горячую поддержку.

Понимание реализуется в вещах.

Но оно может также актуализироваться в действиях, процессуально, если действие или акт действия (логическая, логизированная и логистическая единица действия) распадается на процедуры и операции. И эта актуализация происходит не в реальном мире, не в мире вещей, а в мире наших действий, в действительности, либо опережая эти действия (проспективное понимание), либо параллельно этим действиям (актуальное понимание), либо вослед им (ретроспективное понимание).

Совместимы ли два этих понимания? – разумеется. Их совместность и задает разнообразие структур понимания, а также «квантово-волновую» природу понимания и как ага-эффекта и как процесса.

Ансельм Кентерберийский в 11-ом веке доказал, что понимание невозможно, если нет относительно понимаемого цели, интереса, интенции, познавательной или деятельностной. Строго говоря, когнитивная и деятельностная функции взаимопереплетаемы: мы познаем ради действия (а не любопытства для), мы действуем, познавая. Интендирование, склонность человека, вектор его потенциального внимания определяет тип понимания. И, следовательно, тип понимания зависит от типа цели.

Цель можно представить себе как идеальное представление о желаемом результате, а можно – как процесс достижения этого результата. И в этом случае цель предстает не онтологически, не как образ, а деятельностно, в глагольной форме.

При этом следует выделить три типа глаголов:

– акторные, направленные на реализацию конкретной цели (цели типа target) – «купить машину», «сдать экзамен», «съездить в Париж»;

– глаголы состояния, направленные на достижение более общей цели (цели типа goal) – «стать президентом», «быть лучшим»; эти глаголы можно также назвать —организационно-акторными: они требуют не просто действий, а организации этих действий;

– модальные глаголы, выражающие не цель, а интересы («хочу»), требования («необходимо») или задание («надо», «нужно»)

Практический вывод: в коммуникации необходима фиксация, прежде всего непонимаемого – оно является ресурсом разворачивания коммуникации, а, следовательно, и ресурсом мышления.

Понимание и понятия

Когда началась перестройка, ММК резко сменил тематику своих разработок и ОДИ, перейдя от программных и проектных заходов и сконцентрировавшись на трёх важнейших направлениях: образование, региональные и урбанистические мотивы, а также понятийная работа.

Мы понимали, что наступают новые времена и новые действительности, которым нужен новый язык, новые слова и новые понятия.

Строго говоря, мы понимали также, что затея Горбачева обречена на полный провал, потому что, кроме негатива, не имела никаких позитивных, онтологических оснований и представлений. Всё как в 17-ом: «до основанья, а затем». Прошло четверть века с начала перестройки, целое поколение, и теперь уже не узкая группа людей, а все мы понимаем, что загнали сами себя в тупик и беспонятийный мрак. И это гораздо серьёзнее, чем вопрос, во сколько человек надо управлять страной, в один или в два.

Как и когда возникла проблема понятия?

После вавилонской неудачи люди стали в своих начинаниях осторожней и договорились начинать каждое новое дело, прежде всего с понятий, то есть понятных всем участвующим в предстоящем деле слов. Эти договорённости «на этом берегу» стали гарантом того, что построено и сделано будет именно то, что затеяно.

Можно сделать предположение, что первым озаботился этой проблемой Платон. В одном из своих диалогов, а именно, в «» он устами Сократа говорит: истинный смысл слов знают боги, которые эти слова и создали. Во времена Золотого Века гении передали людям эти истинные смыслы слов, но люди, используя слова в речи, сильно исказили эти смыслы и стали употреблять их не по понятию, не в истинном, а в искажённом смысле. И задача философа – вернуть словам эти истинные смыслы или понятия.

Позже к этой работе по возвращению смыслов подключились филологи: герменевты и этимологи.

Беда же их, философов и филологов, заключалась и заключается в том, что они не участвуют в реальной жизни: хозяйственной, экономической, производственной, а потому их голоса не слышны и невпопад.

Понятие (латинское concepcio, concept – «зачатие», «понятие», «взгляд») – некоторое общее видение (common vision) предстоящего дела или деятельности, то, о чем договариваются «на этом берегу», прежде чем приступать к совместной работе и преодолению предстоящего пути. Понятие – эфемерная конструкция, живущая только для этой группы людей и участвующих только в этой деятельности. Как профессионал, работающий в сфере градостроительства, я участвовал примерно в двух-трех десятках попыток построения рабочего понятия «город». Это были попытки с разной степенью успеха и завершенности, но, в общем, все они заканчивались тем, что: «ну, давайте начинать работать, а о деталях договоримся по ходу дела».

В этом смысле понятие противостоит термину и категории.

По удачному определению какого-то философа, термин – зрелое слово. Это то, что в рутине деятельности признается всеми или большинством. Мы встречаем термины в профессиональной речи и литературе, в глоссариях и terms, в справочниках и нормативных документах.

Категория (дословный перевод с греческого «окончательный приговор») возникает при переходе слова из деятельности в культуру: категории становятся статьями в энциклопедиях, справочниках и словарях. Иногда, при появлении новой деятельности, категории подвергаются реанимации и превращаются в понятия, но это – экзотика.

Понятие – не только «облако смыслов» и совокупность представлений – в нем должны быть найдены ядра конденсации, позволяющие с уверенностью сказать: мы понимаем друг друга.

Октябрь 2010

Рабочее понятие

Понятия, которыми пользуется та или иная цивилизация, вырабатываются и существуют столетиями и тысячелетиями. Они – то культурное наследие и средство человечества, которыми должны пользоваться с благодарностью к своей всемирной истории. И, чем выше и абстрактней то или иное понятие, тем более общечеловеческий смысл хранится в нем: по поводу вещей обыденных и примитивных у нас могут быть разночтения и разное понимание: английская kasha – это всего лишь гречневая каша, а их stool – табуретка. Таких ложных когнатов – во множестве пар и групп языков. Но абстрактные понятия «Бог», «совесть», «справедливость» и тому подобное, при всей разнице произношения и написания, воспринимаются нами в предельно близких смыслах, именно они объединяют нас и делают из нас человечество – не биологический вид в его эволюционной динамике, а… – понятие «человечество» сходу не формулируемо.

В отличие от вечных ценностей абстрактных понятий, существует огромное множество рабочих понятий, достаточно эфемерных и потребляемых только в той деятельностной среде, где они разрабатываются.

При этом рабочее понятие должно быть адекватно и кодифицируемо общечеловеческими понятиями, быть узнаваемы и идентифицируемы не включенными в эту деятельность.

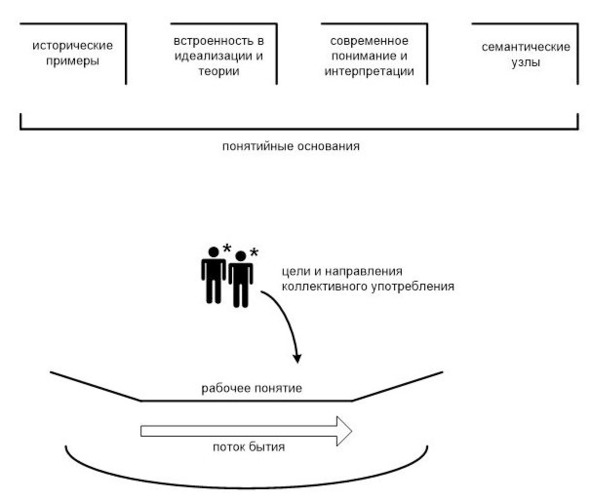

Это достигается за счет понятийных оснований, а именно (на примере понятия «программа»):

– исторические примеры (например, космическая программа «Аполлон»)

– встроенность в идеализации и теории (например, программа и программирование в теории менеджмента и ОРУ)

– современное понимание и интерпретации (например, американская традиция рассмотрения программы, как совокупности связанных между собой проектов)

– семантические узлы (например, выделение сёмы pro как проспекции и сёмы graphio – писать)

Однако коренным, краеугольным в построении понятия являются коллективные цели и направления предстоящей коллективной деятельности. Мы должны знать, для чего строим то или иное понятие. И если такого единства в коллективе предстоящих деятелей нет, то и рабочего понятия не будет. Понятийная работа остановится на неясном облаке смыслов, не более того.

Кроме того, рабочее понятие должно быть погружено, а образней – спущено на воду потока бытия и, стало быть, должно отвечать требованиям плавучести, остойчивости, и другим мореходным требованиям. Оно, рабочее понятие, должно быть средством плывущих, а не бревном для утопающих.

В поисках смыслов

Из всех тем, обуревающих умы и сердца людей, самой частотной и востребованной является тема человека. Не Бог, не мироздание, его происхождение, природа и законы, не проблема Добра и зла – человек. Только в мировой философской литературе и по явно устаревшим данным конца 80-начала 90-х годов прошлого века ежегодно публиковалось около 50 тысяч работ, посвященных человеку – теперь таких работ существенно больше.

Неиссякаемый интерес человека к самому себе, кажется, нашел свое объяснение.

Если иметь в виду метафору-притчу Платона – а великий философ в самых главных вопросах философии остается и самым современным – о пещере с прикованными людьми, проносимыми мимо пещеры «идеями» и их «тенями» на глухой стене, то в этой картине люди имеют онтологически несутевое значение. Грубо говоря, их присутствие в этом мире необязательно (что находится в кричащем противоречии с сильным антропным принципом космогенеза). Но именно эта необязательность, горестная и безысходная, заставляет нас думать о себе и своем месте: кто мы? зачем мы? куда идем? что зависит от нас?

Проще всего, конечно, честно и сурово сказать себе: мы никто, мы – не зачем, мы никуда не идем, и ничто не зависит от нас. Но эта честность и суровость нас, лукавых и хитроумных, не устраивает. Дети Разума, его порождения, шаловливые и наивные, мы продолжаем вопрошать и искать ответы на эти мучительные вопросы. Но при этом мы, о! дети, лукаво и капризно объявляем себе и миру: главная ценность – свобода, то есть признание того, что мы именно – никто и не зачем, никуда и никому не нужные. Это позволяет нам не сходить с ума и быстро утешаться от отсутствия ответов на треклятые вопросы.

Мы вынуждены сами себе доказывать факт своего существования, как утверждает М. Хайдеггер. При этом доказываем мы это, вставляясь в рефлексивную щель между вещами и идеями, называя эту придуманную нами же щель мышлением, то есть, с одной стороны, электромагнитными усилиями головного мозга ухватить и индивидуализировать, приватизировать ухваченную крупицу (осколок, фрагмент) идеи, а, с другой, двигаться, повинуясь диктату «навигаторов» Разума. Но ведь это мы называем их навигаторами – эта функция приписана им, возможно, случайно, как случайным было использование найденных в Зоне изделий в «Пикнике на обочине» Стругацких.

В обойме наших энтелехий патронов не так уж много:

– чувствование

– познание

– переживание

– понимание

– осознание

– вера

С чувствованием всё достаточно просто, поскольку и энтелехия эта проста и тривиальна, доступна не только человеку, но и всему живому, включая все примитивные и простейшие формы биоидности.

С познанием мы явно и сильно погорячились, понадеявшись на эту свою энтелехию. Николай Кузанский наглядно и доходчиво объяснил нам, что любое приращение знания приводит к приумножению незнания. Наверно, поэтому мудрейший из мудрых царь Соломон на склоне лет позволил себе сказать: «Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.» (Эккл. 1.18). Конечно, до Галилея мы очень немного знали о Космосе, но мы и не знали совсем немногое, а после Галилея мы знаем больше, но гораздо больше стали не знать. Всё в точном соответствии с законом Фехнера. И любое новое знание, приобретаемое нами при анатомическом ли вскрытии или в коллайдере, неизменно порождает новое незнание, сильно превозмогающее по объему и своей витальности новое знание.

В отличие от проживания, процесса достаточно банального и всеобщего для всего рожденного (как это у Курта Воннегута в «Завтраке для чемпионов»: «такой-то – такой-то, тогда-то – тогда-то, он старался»? ), переживание всегда уникально, поскольку оно есть проживание по сути, экзистенция, а универсальную суть (=совокупность идей или истин) мы способны постигать лишь индивидуальными, уникальными фрагментами, если вообще способны постигать, а не индульгировать свое безсущностное проживание тривиальными сентенциями «думать некогда – работать надо», «не ломись в запертую дверь», «не парься по поводу непостижимого».

Экзистенциализм тем и хорош, что рассыпан бисером по личностям, что не даёт никаких универсалий, а лишь демонстрирует процессы и плоды индивидуальных усилий, но именно тем же и плох.

Понимание, герменевтика – вскрытие герметически закрытых истин и смыслов (как discovery – снятие покровов с тайного и неизвестного), может и должно быть наглядным – тем и отличается от потемок экзистенциализма. Понимание как культурологическая археология выгребает на публичную поверхность погребенные под слоями употреблений смыслы. Да, экзистенциалисты – искатели кладов, герменевты – бескорыстные ученые археологи.

Энтелехия понимания родом из коммуникации, точнее: коммуникация – порождение непонимания. И если это так, то построить систему понимания, как мы строим системы знаний, невозможно: в любой коммуникации присутствует неповторимый аромат ситуативности, сиюминутности, живости. Оперируя и создавая понятия, мы всегда ощущаем их трепетную эфемерность, зыбкость и неустойчивость удерживаемых лишь на время смыслов.

Осознание – полученное в медитации, в исихастии, интроспекции или в любой другой технике погружения в эпохэ – всегда связано со спонтанными вспышками озарения. В этом смысле экзистенциализм – литературно оформленная феноменология, подобно тому, как стихотворение – не столько эссе (но и эссе также, фрагмент истины), сколько эсте, красиво выраженное переживание, осознание, понимание и т. п. Тишина – высшая эстетическая форма поэзии и музыки, как тьма и свет – нижний и верхний пределы красок. Феноменология оставляет в стороне все знания и знаниевые структуры, считая их прахом, тленным и недолговечным. Архитектор мыслит не кирпичами, а формами пространства, музыкант – не акустикой, а гармонией, философ – не словами, а понятиями. И, понимая свое несовершенство, мы, чтоб не нарушать собою мир, перестаем влезать в него, примолкаем, очарованные, и – если повезет – начинаем осознавать себя и мир в искрах озарения, безразмерно и внемасштабно.

И всё это, не описанное, а скорее перечисленное, пронизано терзаниями веры.

Мы и Бога-то себе придумали как гипертрофию себя, как Нечто или Ничто, оправдывающее наше существование как служение Придуманному – нами когда-то и теперь – каждым из нас. Вера в Него (или Них) по нашему же требованию должна быть слепой, иначе – невыносимо. Впрочем, и неверие требует слепоты, что и выталкивает людей из атеизма. Но нам наше достоинство и самоуважение не позволяет верить слепо – мы всего лишь верующие, то есть идущие к вере, несовершенные, имперфектные, а верящие, уже верящие, слепо и безоговорочно – редкие парии, обливаемые презрением и называемые кретинами, то есть «истинно христианами», Христоподобными.

Нам очень важно одновременно и вознести Его, совершенного, в объективные выси и дали и поместить Его внутрь себя, несовершенного. «Бог во мне и я в Боге» – есть допуск и Его отстраненности от нас, когда он – огромное и безразмерное вместилище всего и вся, и Его проникновенности в каждого из нас.

Человек, по существу, всю свою жизнь занят тщетными поисками смыслов ее, жизни, а также себя и человека вообще. Спасительна именно эта тщетность. И когда она преодолевается, человек превращается в «Homoesse», в «Бог умер», в безумца Ницше и его еще более безумное его отражение Заратустру.

Наша ненужность и онтологическая необязательность присутствия в мире (опять – не путать с сильным антропным принципом, по которому наше физическое присутствие необходимо в соответствии с мироустройством) мучительны, но и спасительны для нас. А без муки и страдания спасения нет и не будет.

Давайте искать смыслы дальше.

Июль 2011Кортеж понятий как метаязык науки

В данной статье обсуждается гипотетическое предположение, что метаязыком науки являются понятия, которыми эта наука разрабатывает и оперирует (в методологическом сообществе принято считать, что метаязыком является язык схем). Сам смысл «мета-» обычно означает «стоящее за…»: за физикой стоит метафизика, за географией – метагеография или теоретическая география и т. д. При этом кортеж понимается как некая упорядоченная и даже немного церемониальная свита той или иной научной парадигмы: физика Ньютона сопровождается кортежем таких понятий как масса, скорость, сила, движение, момент движения, ускорение, работа и т. д. В кортеже физики Эйнштейна – релятивизм, система отсчета, пространственно-временной континуум и т. п.

Понятия и язык. Понятийная катастрофа

Сильней экономической разрухи и красного террора оказалась понятийная катастрофа, разразившаяся усилиями захвативших власть в стране большевиков. Слова перестали что-либо значить, что очень точно подметили И. Ильф и Е. Петров [3]: «волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». Домкратом стало можно называть всё. И не только домкратом. Лимитом стали называть не предел, а список строек, доходом – расходы, грабеж средь бела дня – продразверсткой или займом, расстрел – расходом и так далее. На базе раскулаченных, беспонятийных слов возникли целые учения и науки, точнее, лженауки: политэкономия социализма, экономика, экономическая география и прочие «продажные девки коммунизма». В этом смысле новояз и двоемыслие из «1984» Дж. Оруэлла [15] – не фантастика и даже не карикатура, а точная диагностика состояния языка, гуманитарной науки и общества в СССР.

Результаты, плоды и последствия понятийной катастрофы переживаются до сих пор, более того, они продолжают множиться: «суверенная демократия», «модернизация», «инновационная экономика», «нанотехнологии» – слова, за которыми не стоят ни денотаты, ни смыслы, ни понятия. Это – некие пустые клише, фикции, миражи слов.

Жульническое отношение к языку породило и жульническую власть, и жульническое мировоззрение, и жульнические отношения в обществе, и жульническую науку, если называть вещи своими именами.

Слово, теряющее свою понятийность, превращается в фантом, в пятого туза, в средство манипуляции человеческим и общественным сознанием. При этом простейшим и самым эффективным средством обессмысливания слова является его бесконечное повторение, в точном соответствии с правилом Ципфа: «частотность употребления слова обратно пропорциональна его осмысленности». Достаточно всего двадцать раз повторить «общественное телевидение» – и 99% слушающих наверняка утеряют смысл общественности такого телевидения.