Полная версия:

Мысли и мыследействия. Под редакцией Игоря Злотникова

Надо признать, что высокочастотность – не единственное средство внедрения антипонятийности слов. Очень распространены замены привычных отечественных слов иностранными аналогами: менеджер по интерьер-клинингу – это уборщица, менеджер по экстерьер-клинингу – дворник. Вышибала или охранник – секьюрити, перекладывание из кармана в карман денег или кукиша – реинвестирование, продажная шкура – инсайдер. Достаточно пропускное устройство назвать валидатором – и ты уже почти инноватор нанотехнологий. Расконвоированное от своих родных смыслов, иностранное слово в русском языке нагружается новыми смыслами, сильно отличающимися от родовых: в русском языке «дизайнер» – вовсе не проектировщик, а скорее декоратор. И уж совсем конфузны ложные когнаты: английские bra – бюстгальтер, debauchery – публичная женщина, гулящая, stool – табуретка и т. п. Пересыпанная заимствованиями речь порождает, прежде всего, недоумения и зевоту непонимания.

К этим же средствам относятся:

– сложные аббревиатуры (типа «Фортинбрас при Умслопогасе им. Валтасара») [3]

– гиперболы и шаблоны («огромные достижения» вместо «провал», «эффективный менеджер» вместо «людоед», «вертикаль власти» вместо «тирании», «деспотии» и «тоталитаризма», «переговоры прошли в теплой, дружеской обстановке» – то есть закончились ничем)

– синонимизация антонимов (и опять сразу вспоминаются оруэлловские «мир – это война», «любовь – это ненависть», а также наши отечественные «район=регион» [1], хотя район – продукт членения территории, а регион – самоопределение места в мире и человечестве; «региональный субъект» в условиях отмены выборов губернаторов и мэров звучит издевательски, зло и угнетающе

– навешивание ярлыков и коннотаций: враг – злобный, вероломный, Ленин – живее всех живых; дело доходило до того, что проститутка в советском языке была мужского рода – «проститутка Троцкий»

– простое косноязычие

В мировой практике резкие социальные потрясения (революции. войны, перевороты и т.п.) порождают волну словотворчества, которую возглавляют поэты, философы и молодые генерации. В нашей стране приоритет в «словогенезе» принадлежит беспризорникам и прочим уголовным элементам: после революции из этой среды пошли такие слова как блат, халтура, малина, маруха, ходка, фраер и т. п. [16] Новая социальная волна породила и новый язык родом из камер и допросных кабинетов: «общак», «мочить в сортире», «наружка», «топтун», «косарь» и т. п. Разница лишь в том, что революционная волна «блатной музыки» и фени шла снизу, а теперь внедряется сверху.

Понятие, термин, категория

Понятие (латинское concepcio, concept – «зачатие», «понятие», «взгляд») – некоторое общее видение (commonvision) предстоящего дела или деятельности, то, о чем договариваются «на этом берегу», прежде чем приступать к совместной работе и преодолению предстоящего пути. Рабочее понятие – эфемерная конструкция, живущая только для группы людей и участвующих только в этой деятельности. В этом смысле понятие противостоит термину и категории.

По удачному определению, термин – «зрелое слово». Это то, что в рутине деятельности признается всеми или большинством. Терминология – индикатор состоявшейся деятельности. Любопытно, что около 90% терминов, приводимых в современной экономической литературе – англоязычные заимствования, но и оставшиеся 10% – далеко не всегда madeinRussia. Категория (дословный перевод с греческого «окончательный приговор») возникает при переходе слова из деятельности в культуру: категории становятся статьями в энциклопедиях, справочниках и словарях. Категориальный анализ – специфическая философская дисциплина.

Иногда, при появлении новой деятельности, категории подвергаются реанимации и превращаются в понятия, но это – экзотика. В качестве примера: «сволочь» из рабочего понятия людей, в наказание работающих на волоках между реками Балтийского и Черного морей и таскающих варяжские ширококилевые лодьи посуху по низким и коротким водоразделам, превратилась в «категорическое» ругательство, когда транспортные пути «из варяг в греки» прекратили свое существование в 13 веке. Рабочим понятием «сволочь» стала на рубеже 17—18 веков, когда Петр Iсволакивал со всей страны на строительство Петербурга и других городов, на рытье любимых им каналов, на демидовские заводы Урала и Алтая государевых крепостных рабов. В третий раз «сволочь» вернула себе понятийность (рабочую понятийность!) в период индустриализации и коллективизации. Эта третья регенерация слова теперь распространилась практически на весь народ, сорванный от корней, развороченный и перевороченный по всей территории страны. Впрочем, была и четвертая – в конце войны и после войны: так называемые репрессированные народы, народы-предатели, а также «лица. находившиеся в зоне оккупации» независимо от этнической принадлежности или обстоятельств нахождения, например, по малолетству.

Понятие – не только «облако смыслов» и совокупность представлений – в нем должны быть найдены ядра конденсации, позволяющие с уверенностью сказать: мы понимаем друг друга.

Понятие понятия. Схема построения понятия

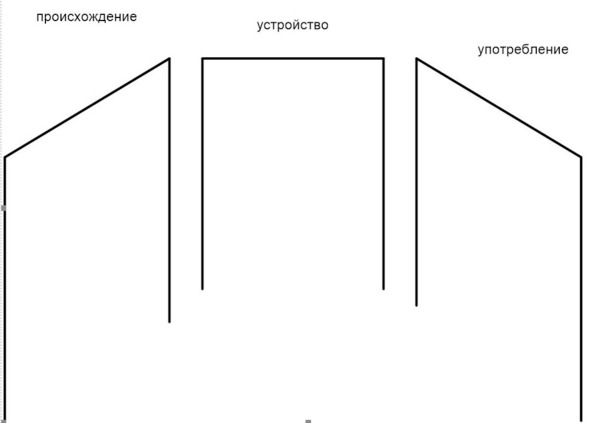

В простейшей и достаточно распространенной схеме «понятие понятия» представляет собой триаду: происхождение-устройство-употребление [12]

В пространстве происхождения рекомендуется указывать первую ситуацию, когда данное слово употреблялось в современном смысле. В качестве примера: понятие «анализ» возникло, скорей всего в химии.

Однако М. Хайдеггер, большинство герменевтов и прежде всего филологов уверены, что правильнее искать происхождение в изначальном употреблении этого слова. Тот же «анализ» Хайдеггер возводит к «Одиссее» Гомера, где Пенелопа по ночам занималась «анализом» – расплетением по ночам ею же сотканной одежды для Одиссея. По-видимому, обе точки зрения имеют право на существование.

Допустимость обоих способов можно проиллюстрировать на примере слова «район» (французское «нить», «радиус»): в 18 веке в географии именно так, по нити проводили членение территорий таксономически более дробных, чем страны и провинции, но значительно раньше европейцы познакомились с тропическим волокнистым растением, из которого делались нити и которое так и называется до сих пор «район» (родственник ананаса, «соснового яблока»).

В пространстве устройства с необходимостью присутствуют три аспекта:

– схема объекта или понятия

– денотат или пятно реальности, на которое мы можем с уверенностью указать, что это то самое, по поводу чего строится понятие. Это легко сделать, если речь идет о конкретном понятии, но в случае с абстрактными понятиями, например, такими, как совесть, сознание, рефлексия мы оказываемся в более сложной ситуации и либо вынуждены строить сложный логический дискурс (логическая непротиворечивость как атрибут возможности существования), либо выстраивать некоторую непротиворечивую онтологемму (непротиворечивость как атрибут долженствования существования) либо, что чаще всего, ссылаться на авторитеты (традиции, имена, догмы вероучения и т.п.). Многие, если не большинство научных понятий имеют абстрактный характер, наверно, поэтому в научных текстах порой заметен явный «перегруз» чужими цитатами и мнениями, что освобождает от доказательств и личной ответственности автора

– компрегентный ряд, точнее – ряды (например, один ряд: понятие – это не термин и не категория; другой ряд: понятие – это не знание, не представление, не коллективное мнение, не…; третий ряд: понятие – это не слово, не фраза, не сентенция, не…; четвертый ряд: понятие – это не…) – чем больше рядов, тем изящнее и точнее понятие, тем с большей вероятностью мы очерчиваем границы понятия и его сутевые, имманентные только ему характеристики

Наконец, в пространстве употребления желательно указание не только сферы употребления и применения, но и предназначения, назначения (=миссии) и возможных функций.

Непременным условием при построении понятия является заполнение, пусть и с разной степенью проработанности и детальности, но всех трех пространств.

Понятия, понимание, онтология

Современная наука, прежде всего гуманитарные науки, всё менее опираются на знания, тем более что именно в гуманитарной сфере знания часто имеют множественный и альтернативный характер. Гуманитарные истины, даже противоречащие одна другой, не теряют своей истинности в рамках и мирах своего существования.

Современная гуманитарная наука в бόльшей степени опирается на понимание и понятия, как элементы, конструктивный материал понимания. Другими словами: гуманитарные науки становятся всё более герменевтичными. Знания, по образному выражению М. Фуко [17], уходят в археологию.

Сам процесс понимания становится предметом понимания. Если воспользоваться идеей герменевтического круга Шляйермахера [18], то процесс понимания может быть описан кривой α-функции: ага-эффекты сменяются последовательными периодами медленного накопления понимаемого [5]:

Понимание как «бесконечное хождение по кругу», названному

Ф. Шляйермахером герменевтическим имеет культурологическое и историческое значение [13,14].

При этом важно подчеркнуть, что по отношению к коммуникации понимание и мышление выступают как прямо противоположные сущности: непонимание является ресурсом коммуникации, а сама коммуникация провоцирует мышление [8,9]:

Движемся от понимания к мышлению через понятия и накапливаем понимание в мышлении благодаря языку.

Важно подчеркнуть, что средствами понимания, на наш взгляд, являются:

– память

– воображение

– онтологические представления и мировоззрение

– интендирование (потенциал, имеющий вектор интереса или наклонности к чему-либо)

– понятия

Средства мышления лишь порой весьма сходны со средствами понимания:

– язык

– схемы

– знания

– логики

– целевые установки и мотивации

– понятия, категории, дефиниции, термины

Мы, представители науки, гуманитарной науки, всё более обращаем понимание в свои цели, девальвируя мышление до средства понимания.

Это обстоятельство, а также всё более возрастающая креативная составляющая гуманитарных наук, приводит к заметной девальвации логизированного дискурса и возрастанию роли онтологической убедительности языка гуманитарных наук. Требования на логическую непротиворечивость стихают и на авансцену выходит эстетика онтологической ясности, выражаемой точностью кортежа понятий как метаязыка науки.

Литература

– Алаев Э. Б. – Экономико-географическая терминология. М, Наука, 1977, 199 с.

– Донских О. А. – Происхождение языка как философская проблема. Новосибирск, Наука, 1984, 127 с.

– Ильф И., Петров Е. – Двенадцать стульев. М., Просвещение. 1987, 372 с.

– Кронгауз М. – Русский язык на грани нервного срыва. М., Знак, 2009, 232 с.

– Левинтов А. Е. – В поисках понимания. www.redshift.com/~alevintov, май 2009

– Левинтов А. Е. – Метанойя. М., Полиграфикс, 1999, 224 с.

– Левинтов А. Е. – От рыка к речи. www.redshift.com/~alevintov, июнь 2008

– Левинтов А. Е. – Непонимание как ресурс коммуникации. www.redshift.com/~alevintov, май 2009

– Левинтов А. Е. – Понимание: социально-лингвистические аспекты. www.redshift.com/~alevintov, март 2010

– Левинтов А. Е. – Понимание в реальности и действительности. www.redshift.com/~alevintov, октябрь 2008

– Левинтов А. Е. – Шпионская школа. М., Аграф, 2007, 256 с.

– Левинтов А. Е. – Понятие о понятии. www.redshift.com/~alevintov, ноябрь 2008

– Левинтов А. Е. – Самопознание в процессах антропогенеза и творчестваwww.redshift.com/~alevintov, ноябрь 2005

– Левинтов А. Е. – Теория культуры. Курс лекций. Англо-российская высшая школа социологических и экономических знаний, 2009.

– Оруэлл Дж. – 1984. М., Прогресс. 1989, 384 с.

– Фесенко А., Фесенко Т. – Русский язык при Советах. Нью-Йорк, 1955, 222с.

– Фуко М. – Археология знания. Киев, Ника-Центр, 1996, 208 с.

– Шляйермахер Ф. – Герменевтика. СПб, Европейский Дом, 2004

– Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., Наука, 1969, 342 с.

Март 2012Поиски смыслов как интеллектуальное освоение мира

Ничто, никакие потрясения и катастрофы, так прочно и уверено не возвращают нас в животный и даже растительный мир, ничто не наводит большего уныния и скуки бытия, как потеря смыслов этого бытия. И уже ничто не отвратит от краха и исчезновения страну, если потеря смысла жизни поражает всё общество, от властных слоёв до властимых, делает его угрюмым стадом, то покорным и травоядным, то вдруг хищным и бунтующим – что мы и наблюдаем сегодня в России.

Нас раздражает бессмысленность принимаемых законов и бессмысленность их применения и исполнения, бессмысленность бесконечного наращивания богатства одних и бессмысленное же скатывание в нищету остальных и многих. «С какого глуза? – спрашиваем мы себя, – мы лезем с советами и угрозами к своим ближним и дальним соседям? Пичкаем своё опасное от несовершенства изготовления оружие всяким придуркам и отморозкам? Чего мы лезем, куда нас не ждали и где нам не рады? Чью волю исполняет исполнительная власть и зачем она порхает со стерхами и опускается на полметра в глубины морские, чтобы достать оттуда только что положенные туда амфоры? Что за бадминтон такой, из-за которого два недоумка гоняют по полю на комбайнах, а третьего заставляет сочинять результаты выборов?»

Если Бог хочет обидеть, то он прежде отнимает разум, если того же хочет дьявол – то отнимает смысл и тем вселяет в нас тяжкий грех уныния.

Мы страдаем по мере потери нами смыслов – но какой восторг вызывают порождения смысла! Не меньший, чем удачное стихотворение, сложившаяся мелодия, точный рисунок или верно найденное слово.

Что же такое смысл? Почему нам так важен и нужен этот эфемер нашего сознания?

Смысл – это сгусток мышления, прежде всего. Если мысль – единица мышления, ухваченная и приватизированная нами частица той или иной независимо от нас существующей идеи, то смысл теряет свою привязку к индивидууму и начинает распространяться по человеческому материалу подобно вирусной болезни. Не идеи движут массами и народами – смыслы. Они становятся ориентирами движения и поведения, трансформируются в цели, намерения, мотивы. И поэтому обессмысливание – операция антигуманная, нечеловеческая, продиктованная злом.

Мы осмысляем – и тем делаем существующим. Каким образом, какими средствами мы находим и порождаем смыслы?

Когда кончаются слова, начинается поэзия, начинается порождение смысла. И мы прозреваем. Любоваться ничем нельзя, если не понимаешь смысла наблюдаемого или переживаемого. И любить бессмысленно невозможно.

Понимание как интеллектуальное усилие может носить пассивный и активный характер. Пассивно мы восстанавливаем смыслы, заложенные автором или Творцом, активно – мы создаем свои смыслы и тем вдыхаем жизнь в то, что было до сих пор для нас бессмысленно. Другое дело, что эти, порожденные нами смыслы, могут оказаться уродливыми настолько, что в мы в стыде и ужасе отказываемся от них и отворачиваемся.

Мы порождаем смыслы словами, но слова сами обладают смыслами, порожденными не нами, а давным-давно, ещё допрежь этого мира, поскольку «В начале было слово». В сути начала – слово. И смыслы эти потаённы от нас, поэтому тот, кому мы передаём смысл, порождает свой, отличный от нашего:

– в чём смысл цветных революций? – спрашивает меня мальчик в бабочке.

– в ошибках и преступлениях власти

– но я сам хочу делать цветные революции, я хочу совершить белую революцию

– тогда подумай о смысле своей революции и смысле будущего, которое ты хочешь создать, ведь ты не хочешь вернуть безвозвратно потерянное прошлое?

– конечно, не хочу

– а кто ты?

– пока никто, актёр.

Этот мальчик – из элиты, которая, единственная, задаёт новые смыслы, потому что в этом её предназначение.

Понимание держится на понятиях – но, наверно, не только на этом, а ещё на интуитивном проникновении в суть и смысл вещей. Мы никогда не можем точно описать и определить, как и когда мы поняли смысл – он нам даётся, если мы прикладываем к этому усилия.

Есть много разных способов проникновения в реальность, в мир вещей, в вещающий нам мир. Мы умеем делать это эстетически, чувственно, эмоционально, Отчего же мы так ценим интеллектуальное проникновение и освоение смысла? – от того, что это наше, личное, индивидуальное усилие, это наше, собственное сопротивление бессмысленности.

И именно поэтому нам так властно кричат сверху:

– бессмысленно искать смысл! Стой у корыта и жри, скотина!

Октябрь 2013

Понимание как свобода

Она послаще

любви, привязанности, веры

(креста, овала),

поскольку и до нашей эры

существовала.

И. Бродский «Пьяцца Матеи»

Свободу, эту высшую человеческую ценность, поскольку многие славные отдавали за неё жизнь, можно только понимать: знать осознавать, чувствовать её нам не дано.

Чувства

Понимание раскрепощает и освобождает эмоции, неважно, какие – горестные, печальные, грустные, радостные, весёлые. В отличие от мышления, индифферентного к эмоциям и даже чуждого им (поскольку они мешают мыслить и быть логичным), понимание выступает в качестве некоего проводника между эмоциями и мышлением. Именно поэтому понимание более присуще женщинам, чем мужчинам. Его, понимание, часто путают с интуицией, которая всё-таки есть свёрнутое мышление, мышление в латентных формах, когда логические построения отбрасываются как тривиальные, а потому решение кажется неожиданным и немотивированным даже для субъекта решения.

Понимание порождает эмоции как внешние проявления чувств, делающие наши чувства доступными для других, которые благодаря этому начинают нас понимать: так возникает невербальная коммуникация, которая гораздо богаче слов. Более того, понимание вводит нас в мир внутренних, интимных чувств и переживаний, позволяет нам прорваться к сантиментам, сентиментальной сфере, куда стыдливо не допускается никто, где одиноко и свободно, где мы подлинно наедине с самими собой, и никто не смеет подглядывать за нами. И других средств этого прорыва в сантиментальную жизнь, в одиночество, уединение, помимо понимания, кажется, нет. Понимание, следовательно, порождает всю гамму и полноту чувств, не их палитру, но глубину.

И это – не единственный аспект.

Культура

Когда мы говорим, что собака нас понимает, но не говорит, мы не лукавим и не обманываемся – как и мы, собака понимает нас из культуры, но только своей, собачьей, более нормированной, чем наша, но обладающей той же природой, что и наша культура.

Но, в отличие от собак, в понимании мы перестаём быть рабами культуры (Ницше) – мы с пониманием освобождаемся от культуры, поскольку мы пытаемся понять больше того, что знаем. В понимании мы способны не только достичь самих крайних пределов культуры, но и преодолеть их в своих интерпретациях. На этом, собственно, и строится свобода музыканта-исполнителя от музыканта-композитора, свобода театра и кино от литературной основы спектакля и фильма. На этом основаны толкования Священного писания.

Знания

Знания умирают во время их родов.

Но в своей смерти они открывают живое незнание, необозримое пространство незнаемого, куда мы проникаем творчески или пониманием. Творческая свобода и свобода понимания настолько сродни друг другу, что вслед до Коллингвудом можно сказать: текст возникает не у автора, а у того, кто читает этот текст (подтекстом Коллингвуд понимал и музыку, и живопись, и собственно текст, и вообще всё сочинённое).

Мы в жестокой зависимости от мёртвых знаний, да. Масса знаний фундаментальней и основательней, полней любого понимания, да. Но понимание, в силу своей эфемерности, зыбкости, трепетной сиюминутности и, главное, бесконечности, дарит нам надежду на освобождение от гнёта знаний.

В иудаистской традиции есть фиксация интерпретаций каждого слова Торы. По поводу этой интерпретации пишется и тем фиксируется следующая и т. д. каждое священное слово обрастает по кругу (периметру) всё новыми и новыми интерпретациями – и этот шлейф накапливается с веками и тысячелетиями и никогда не может быть закончен, не может омертветь, он открыт и свободен для новых толкований.

Воля

Свобода носит всеобщий, безличностный характер. Она, вообще, кажется, возникла до человека и лежит в основании мироздания – по крайней мере, в это хочется верить.

Воля – это редукция идеи свободы до индивидуальности. В этом смысле воля может быть даже противопоставлена свободе (Бердяев).

«Мир есть воля и представление» – утверждал крайний индивидуалист Шопенгауэр. Но мир есть также воля и понимание. Мы вольны в понимании мира и потому владеем им: в силу своей воли и своего понимания. В конце концов, мир таков, каким мы его понимаем и потому каждый живёт в своём мире, свободный от всех других миров, существовавших, существующих и будущих существовать. Мир каждого из нас – свободный мир, будучи нашей волей и нашим пониманием его.

Причинность

Вот ещё одна пута рабства – причинность, детерминированность всего окружающего. Пророк этой несвободы, Аристотель, именно этим и скучен.

Спонтанность, в том числе спонтанность нашего понимания (ага-эффект понимания) освобождает нас от причинности и объяснимости всего и вся причинами и следствиями. Это является также деятельностным основанием: понимание позволяет нам формировать цели и видеть мир телеологически. Мы действуем (=ставим цели и реализуем их) в силу и меру своего понимания. И это делает нас также свободными от унылой причинности действий муравьёв, пчёл, саранчи и других стайных насекомых.

Вера

Вера несовместима с пониманием и свободой: «неисповедимы пути Господни», а, следовательно, и непонятны. Не зря те, кто верит, называется себя рабами Божьими, и стремятся к этому рабству как блаженству. Их кредо – «верую ибо абсурдно» (Тертуллиан). Но тут следует, на наш взгляд, различать верящего и верующего. Верящий, то есть уверовавший бесповоротно, в понимании не нуждается, а потому любые толкования отвергает, кроме канонических. Верующий ещё идёт (бредёт) к своей вере, ему ещё доступны сомнения, борения, непонимание и понимание, он ещё не в Боге и свободен в этой своей покинутости Богом. И в этом своём искании Бога он должен придерживаться завета «И помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой» (Вт., 8:2), потому что это путь рабства и утери свободы.

Ноябрь 2015II. О Мышлении и Деятельности

Мышление: логика и онтология

Большинство людей уверено, что мышление – функция мозга и располагается именно там, несмотря на очевидность трепанаций и вскрытий, ни разу не обнаруживших там ни одной мысли или даже ее обрывка или обмылка.

Мозг наш, по сравнению с любым пентиумом, вещь глупенькая и примитивная. То, что компьютер порожден нами, вовсе не свидетельствует о превосходстве мозга над ним: ведь в компьютере заключен труд и достижения многих людей, даже поколений людей, компьютер – плод коллективных усилий.

Мыслишки наши короткие и, несмотря на призывы буддистов поддерживать в себе каждую мысль хотя бы в течение одного вдоха, судорожно мелькают с частотой испорченного осциллографа. Чтобы как-то упорядочить этот поток мы придумали письменность, растягивающую мыслительный процесс в действительный процесс, а не мелькание чего-то там. И все первые писатели по большей части были мыслителями, философами, мудрецами, а остальные пишущие были поэтами, презренными Платоном.

Существует, как мне кажется, некоторый Разум, называвшийся тем же Платоном миром идей. Мысль человеческая способна проникать в этот мир. И способом проникновения является мышление: по каналам или каналу логики мы проникаем в этот мир и видим там некую онтологию, картину мира, даваемую нам именно как картина, как некое озарение, образ – и чем это не наше, тем убедительней и очевидней, тем истинней.

Или – мы получаем эту картину интуитивно, трансцендентно, а затем начинаем выстраивать логические каналы и мосты, объясняющие нам эту картину.

И все это проходит в некоторой коммуникации, выразимости, пусть даже это коммуникация с самим собой, с собственным двойником и отражением. Собственно, так и действуют писатели, художники, музыканты и т.п., используя свои специфические средства коммуникации – слова, краски, звуки…

Однажды в аудитории, по привычке болтая о том о сем (бесцельная, без нажима и продавливания учебного материала коммуникация – лучшая среда для обучения), я предложил своим студентам расставить по порядку значимости прилагательные к некоему, неизвестному существительному: сначала на английском языке (а я – на русском), а потом – как им кажется этот порядок в русском языке. Так как это был экспромт, то я набрал всего 11 характеристик, и мы приступили к работе, но не на абстрактном уровне самих характеристик, а на их конкретных примерах (например, цвет – белый, размер – большой, и т.д.).