Полная версия:

Атомный век Игоря Курчатова

Попасть в это научное заведение было бы счастьем. Но Курчатов трезво смотрел на вещи. Да, справка от Таврического университета давала возможность получить работу в какой-нибудь лаборатории. Но для того чтобы попасть к Иоффе, образования, полученного на учебной базе в Симферополе, явно недостаточно.

Так осенью 1923 года Игорь становится студентом кораблестроительного факультета того же Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина. Здесь было три кафедры: судостроения, судового машиностроения, воздушного судостроения. Последнее казалось в те годы особенно привлекательным и романтичным огромному количеству молодёжи. А Курчатову?

А вот у него учёба на корабела как-то не заладилась. Он попросту… мало занимался. В чём и признавался сам в позднее написанной автобиографии. И там же объяснял это тем, что «к тому времени у меня сформулировался интерес к занятиям физикой».

Усугубляла ситуацию нужда, поскольку стипендий тогда не платили. Студентам выдавали красноармейский паёк. Притом в сохранившихся документах Политеха не раз и не два констатировалось такое положение: «Студенты ускоренники первое время в 1920 году занимались хорошо; это было обусловлено тем, что они действительно пользовались красноармейским пайком. Но затем дело снабжения их значительно ухудшилось, студенты по месяцам сидели без выдачи; естественно, что в этих условиях понизилась и успешность учебы, и студенты начали отставать от намеченного для них плана – им приходилось заниматься посторонней работой, чтобы обеспечить пропитание» [62, с. 16].

Автор рукописной «Истории С.-Петербургского политехнического института» тогда же радостно сообщал, что «некоторые из преподавателей, более других потрудившиеся над организацией ускоренного выпуска, получили полное красноармейское обмундирование… Что было очень кстати» [62, с. 16–17].

В дальнейшем положение улучшалось, но не так чтобы кардинально – Новая экономическая политика, конечно, сгладила остроту голода 1920–1921 годов, но зато и цены на всё сильно подпрыгнули. В 1922 году печально констатировалось: «Фактический материал, собранный Ин-том по срочным выпускам, ярко свидетельствует о том, что высокая успешность, превосходящая задания, соответствовала первому, к сожалению, весьма короткому, периоду, когда обеспечение студентов носило реальный характер, резко падала в периоды задержки в выдаче обеспечения и дошла до низкого уровня с того момента, когда снабжение студентов свелось к голодной норме» [62, с. 39].

Но мало и этого. 23 мая 1923 года был опубликован циркуляр о введении платности в вузах. В политехе она составила сперва 50 золотых рублей в полугодие для плательщиков I разряда и 25 рублей для плательщиков II разряда, но через год и эта плата была поднята до 75 рублей для первых и З7 рублей 50 копеек – для вторых.

То есть хочешь учиться – иди работай.

Вот Курчатов и пошёл…

Параллельно с учёбой он по рекомендации одного из профессоров своего института сумел устроиться в сентябре 1923 года на работу в магнито-метеорологическую обсерваторию в городе Слуцке (он же исторический Павловск). Руководил ею видный метеоролог В.Н. Оболенский.

Правда, сильно это его материального положения не поправило: в Слуцкой обсерватории Курчатов получал лишь 27 рублей в месяц. И то при этом он нарушал категорическое требование наркомпросовских циркуляров: «Студенты не могут занимать оплачиваемых должностей ни в каких учреждениях, кроме своих учебных заведений». Приходилось совмещать учёбу с работой и прятать этот факт…

А что же Вера Тагеева?

В переписке они с Курчатовым так и остались на «Вы», хоть и называли друг друга «Капеллой» и «Блистательным Орионом». Вспоминали прошлое, друзей, крымские встречи, обменивались мнениями о происходящем и планами на будущее. Всё было очень мило и трогательно. Но, похоже, к этому времени прежняя романтика уснула у обоих. И девушка уже как-то по-деловому восхищается «отрешённостью» уходящего в науку Курчатова «от сует этой жизни», делясь с ним каким-то буквально пророческим видением: «И выйдете в жизнь Вы сильный, неизломанный и богатый душою, ведь это самое ценное. …У меня остался Ваш образ серьезный, даже строгий, с большой бородой, в кабинете с темной мебелью и со спущенными шторами» [53, с. 101].

ЛПИ. Групповой портрет преподавателей и студентов.

Внешний вид говорит всё обо всём. [62]

А в августе 1926 года Вера Тагеева вышла замуж. Не за Курчатова. За Владимира Семёнова-Тян-Шанского, внука знаменитого географа. И… кораблестроителя. Будущего профессора, завкафедрой теории корабля и декана кораблестроительного факультета Ленинградского кораблестроительного института.

Вера пошла далее по медицинской стезе, став врачом-неврологом, проработала в войну и блокаду по госпиталям, специализировавшись в области лечения травматических заболеваний нервной системы. После войны служила в Военно-медицинской академии, защитила докторскую диссертацию. В отставку вышла в звании полковника медицинской службы, с орденами Красной Звезды и «Знак Почёта» и медалью «За оборону Ленинграда». Прожила долгую жизнь, родила трёх дочерей, скончалась в 1993 году в возрасте 91 года.

Курчатов тоже женится – в 1927 году. Женою его стала Марина Дмитриевна Синельникова – старшая сестра друга и однокашника Курчатова по Таврическому университету Кирилла.

Вера Викторовна Семёнова-Тян-Шанская (Тагеева) в 1957 г. Портрет В. Шабунина

Марина – собственно Мария, а в детстве и для близких Маруся – была знакома с Игорем давно, с 1921 года. Тогда она работала машинисткой в каком-то учреждении, куда Кирилл затащил Игоря просто по пути, заскочив на минутку к старшей сестре по уже забытой надобности. И ничего, что называется, не предвещало. Но Марина была неброско, зато пленительно мило красива. И обворожительно застенчива. Видно, в детстве ей нелегко приходилось…

Так, собственно, и было. А Мариной Мария Синельникова сделала себя сама: сменила имя, чтобы избавиться от детских комплексов, заложенных строгим консервативным отцом, капризной матерью, строгой классной дамой в гимназии, коя страстно боролась с вьющимися, непокорными волосами воспитанницы. Да одноклассницами, что дразнили тихую, немодно одевавшуюся девочку.

Но в 1925 году, уже вполне самостоятельная и уверенная в себе молодая женщина, она переезжает к брату Кириллу в Ленинград. У того в Яшумовом переулке, дом 3 квартира на три комнаты. Одна комната, правда, маленькая, но в целом – завидное по тем временам жильё.

И в том же 1925 году, в сентябре, в Ленинград приезжает Игорь Курчатов, наконец-то зачисленный – по рекомендации опять же Кирилла Синельникова – на работу в иоффевскую Физико-техническую лабораторию с 1 октября. А где жить? Кирилл предлагает поселиться пока у него. В той самой третьей комнате, так что никто никого не стеснит. Даже наоборот, веселее будет; тем паче что в самой большой комнате рояль стоит, а Марина на нём очень неплохо играет. А коли рояль помещается, значит, и гости поместятся. А это уже не только весело, но и интересно.

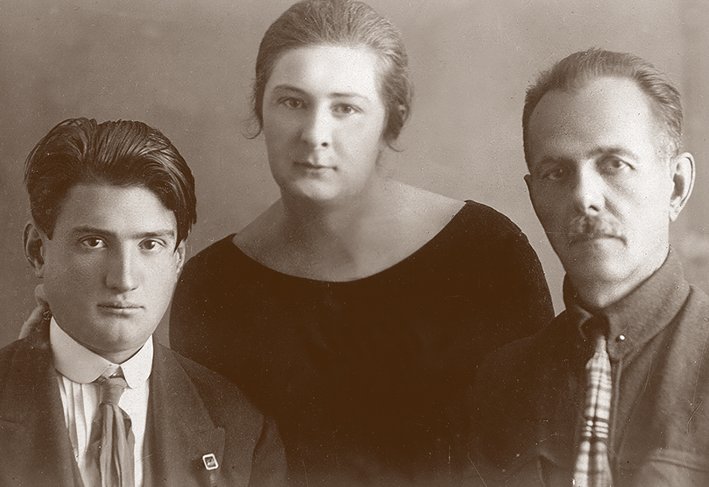

Игорь Курчатов с женой Мариной Синельниковой и с отцом.

[НИЦ «Курчатовский институт»]

Свадьба состоялась 3 февраля 1927 года. В роли шафера был ближайший помощник Иоффе Николай Семёнов. Ещё, понятно, не академик, а просто весёлый, хотя внешне и строгий человек. Отметили торжество посещением «Евгения Онегина» в Мариинке. Затем с друзьями по Физтеху устроили вечер. Пили немного – зато много шутили, смеялись, пели. У Игоря ещё с крымских времён оставалось в памяти немало из того, чего он наслушался от куплетистов в кинотеатре…

Так началась его семейная жизнь.

И – настоящая научная…

Глава 6

Подготовка

Правда, до той настоящей научной жизни – как, впрочем, и женитьбы – должно было ещё пройти время. А пока в 1925 году Игорь переживал непростые жизненные коллизии.

В условиях, что сложились для Курчатова в Петрограде, едва ли можно считать сюрпризом, что он, ещё год назад способный изучить годовой курс университета за пару летних месяцев, был в конце концов отчислен из Петроградского политехнического института за… неуспеваемость. «Чистка» – любили тогда такое слово…

Но и в этом отрезке жизни Курчатов всё равно смог сделать свой первый шаг в большую науку. В той самой Слуцкой лаборатории он под руководством профессора Павла Николаевича Тверского проводил наблюдения по темам, которыми занимался его учёный шеф: радиоактивность осадков, свободные заряды в атмосфере и вертикальный ток проводимости [64]. Отчёт по измерению альфа-радиоактивности снега, напечатанный в 1925 году в «Журнале геофизики и метеорологии», стал его первой научной публикацией.

Значение этой работы можно увидеть уже в том, что выполненный в 1923–1926 годах П.Н. Тверским анализ выхода радиоактивной эманации из почвы стал затем одной из основ радиометрического метода разведочной геофизики. Была в этом также значимая польза и для «чистой» метеорологии.

Дело в том, что в атмосфере наличествует небольшое количество газа радона. Он выделяется при радиоактивном распаде содержащихся в земной коре (прежде всего в гранитах) урана и тория, в силу своей инертности относительно свободно покидая кристаллическую решётку «материнского» минерала. В свою очередь, взвешенные в воздухе продукты распада радона в виде радиоактивных ионов становятся центрами конденсации водяных паров. Потому от изучения радиоактивности осадков учёные продвигались к объяснению механизма их образования [31, с. 10].

Что примечательно, молодой Курчатов не побоялся в своей первой публикации полемизировать с научным руководителем обсерватории В.Н. Оболенским. Он отметил, что применяемый тем метод измерения β-радиоактивности снега не позволял установить, каково соотношение продуктов распада радона в осадках. А посему необходимо проводить измерения радиоактивности осадков по α-частицам, усовершенствовав методику таких работ. После чего дал математическое обоснование своей методики, где учитывался распад короткоживущих продуктов, что происходил за время собирания снега. Кроме того, Курчатов предложил формулу, которая учитывала поглощение α-частиц в талом снеге, то есть в воде.

Таким образом, Курчатов доказал, что предложенный им подход меняет результат измерений в несколько – до двадцати – раз. Конечно, и в этом случае радиоактивность снега при попадании его на почву составляет ничтожную величину – 5,5⋅10–11 кюри на грамм, то есть примерно 2 беккереля, они же – 2 распада на грамм в секунду. В начале снегопада чуть больше – на первые снежинки «налипает» больше активных продуктов, нежели на последующие.

Но долго такая работа не продлилась. В уже упомянутой автобиографии Курчатов, отметив, что во время работы в Слуцкой магнито-метеорологической обсерватории «окончательно оформилось… желание работать в области научного исследования», указал: «В 1924 г. летом в связи с семейными обстоятельствами уехал из Ленинграда и вернулся в Крым, где поступил на работу в Феодосии в Гидрометеобюро Черного и Азовского морей.

Переезд был связан с тяжелым материальным положением семьи, т. к. к тому времени я не получал уже помощи от отца» [65, с. 311].

Правда, в некоторых воспоминаниях говорится, что подлинной причиной возвращения в Крым стала высылка отца Игоря в Уфу – будто бы по доносу о чтении антисоветской литературы. В Уфе Василий Алексеевич действительно три года провёл, но в правах поражён не был, работал там и жил свободно. Так что глухой сей слух вполне можно так и оставить глухим.

В любом случае стоит, однако, заметить, что слова «не получал уже помощи от отца» относились не только к старшему сыну, но и к жене с младшим сыном Борисом. Тоже уже студентом. Семья осталась без кормильца – сколько бы тот ни присылал денег из Уфы. Этим кормильцем по логике всех русских семей должен был стать старший из мужчин. То есть Игорь.

Вот он и вернулся в Крым из Ленинграда. И по рекомендации профессора Н.Н. Калитина, знавшего его по ММО (и выручившего его в мерзкую питерскую зиму роскошным подарком – тёплым чёрным тулупом, в котором Игорь ходил и под которым спал при ночёвках в обсерватории), поступил на работу в Гидрометеобюро Чёрного и Азовского морей. Располагалось оно в Феодосии.

В Гидрометеорологическом бюро Курчатов значился инструктором. Работа его заключалась в наблюдении за физикой и динамикой моря, для чего он и должен был совершать регулярные «круизы» на моторной лодке вдоль зачарованных берегов Карадага.

Кроме того, в обязанности Курчатова входило ежедневное снятие показаний различных приборов. Но этим, впрочем, ни одного метеоролога не удивишь. Да и Феодосия – всё ж не Маточкин Шар на острове Северный архипелага Новая Земля на 73‐й параллели.

Наверное, такую работу можно было бы счесть даже и курортной, тем паче что провёл Игорь на ней всего три месяца. Однако за эти три месяца он не только вполне проник в другую, новую для себя область науки, не только овладел её экспериментальными методиками и приборами, изучил и освоил математическую теорию гармонического анализа, но и сумел сформулировать итоги своих наблюдений в двух научных работах. Они были выполнены под научным руководством профессоров Н.Н. Калитина, А.П. Лондиса и А.С. Шимановского.

В первой публикации были описаны результаты наблюдений подъёмов и опусканий уровня воды в Чёрном море, обработанные методом гармонического анализа. Интерес для науки тут представляло разделение величин амплитуд таких колебаний, вызванных солнечными и лунными приливами, с одной стороны, и метеорологическими факторами – с другой. Штормами, проще говоря. До Курчатова считалось, что в таких относительно небольших по площади водоёмах, как Чёрное и Азовское моря, к тому же отрезанных от Мирового океана двумя (или, считая Гибралтар, тремя) узкими проливами, чисто приливных волн вообще не бывает. Ну в самом деле – кто их когда видел, приливы и отливы, в этих водах? Не Камчатка, чай, и не полуостров Котантен во Франции. И тем не менее эти приливы и отливы тоже фиксируются – им, Курчатовым Игорем Васильевичем, – пусть колебания и равны лишь нескольким миллиметрам.

Вроде бы просто, в особенности по нынешним-то временам? На уровне студенческой практики? Да, но только нужно взять в расчёт, что сама метеорология как наука пребывала в младенческом состоянии. Достаточно сказать, что «отец научной метеорологии», норвежский учёный Вильхельм Бьёркнес (Vilhelm Friman Koren Bjerknes), предложил рассматривать атмосферу Земли в качестве математически анализируемой физической системы всего 20 лет назад, в 1904 году. Только после его программной статьи наука догадалась интегрировать наблюдаемые показатели состояния атмосферы по времени. Сама первая научная школа в области метеорологии была рождена только в 1917 году! А фундаментальная работа сына Вильхельма Бьёркнеса, Якоба, «О структуре движущихся циклонов» появилась в 1919 году.

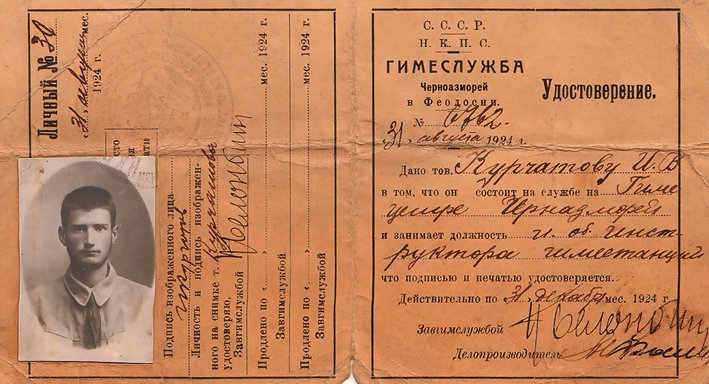

Удостоверение инструктора гидрометеорологической службы И.В. Курчатова. [НИЦ «Курчатовский институт»]

Так что исследования Игоря Курчатова по динамике Чёрного и Азовского морей были вполне актуальными для тогдашнего уровня науки.

Другое дело, что это – нет, это не физика. Простая скрупулёзность, никак не тянущая на открытие, оставляющее твоё имя в истории. Хоть и в самом деле в Шопенгауэра окунайся, как тогда писал Вере Тагеевой…

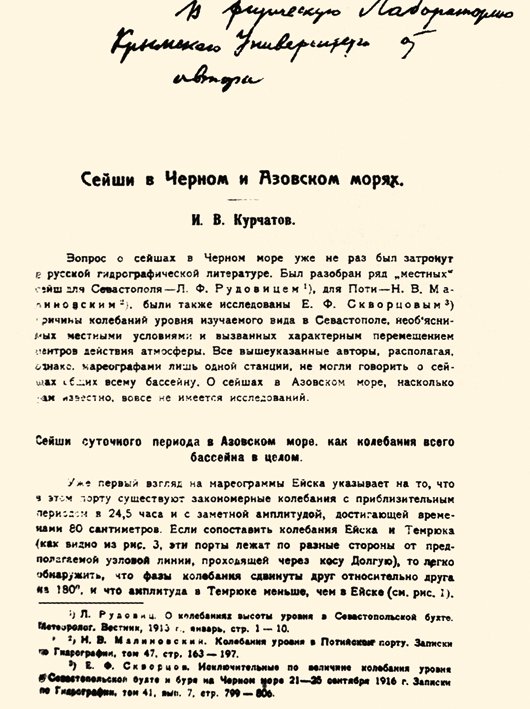

Но ещё интереснее работа Курчатова о сейшах – стоячих волнах, не связанных прямо с влиянием небесных тел (хотя от них тоже зависящих) и возникающих в замкнутых водоёмах под воздействием внешних сил. Включая – или в особенности – атмосферные явления. Как раз случай для Чёрного и Азовского морей.

Оно, конечно, стоячие волны здесь не так опасны, как в океане. Там, по слухам, такая волна, вдруг вертикально вздымающаяся из-за резонансной интерференции обычных волн, погубила не один корабль. Но и тут всё же надо смотреть, одно- или многоузловая сейша может появиться, учитывать расслоение воды по плотности, рассчитать период колебания и его величину и так далее. Да и практический выход существен: само явление это было открыто, когда на Женевском озере в Швейцарии масса кораблей вдруг сели на мель при абсолютно незначительном волнении. Для такого мелкого водоёма, как Азовское море, подобная опасность тоже не исключена. Да что там «не исключена» – наблюдается регулярно!

Так что Курчатов долго и внимательно изучал мареограммы, снятые в Ейске и около Темрюка, а затем в Одессе и Поти. На этой основе выяснил, что колебания носят сейшеобразный характер, рассчитал параметры и получил весьма хорошее соответствие с экспериментально устанавливаемыми значениями.

Типографский оттиск первой научной публикации И.В. Курчатова. [НИЦ «Курчатовский институт»]

В общем, Игорь Курчатов обещал стать выдающимся гидрологом, как ему, в свою очередь, обещал это впечатлённый его трудами профессор Калитин.

Но это было не то, чем он хотел бы заниматься в жизни. Не в том, конечно, дело, что в комнату при маяке, где они жили с Мстиславом Луценко и профессором Калитиным, заползали в гости змеи и тарантулы. Это мелочь, не такое видали, тем паче что гадюк, не теряясь, споро рубили лопатами и пауков постепенно повывели. Просто всё это не то, ради чего он досрочно окончил Таврический университет. Его манила большая, настоящая физика! А в той работе, что он делал тут, этой самой настоящей физики не было, как бы ни убеждал профессор Калитин в громадном будущем метеорологии…

Так прямо и написал позднее: «Работа в Феодосии меня не удовлетворяла, так как здесь я не мог получить никакого научного руководства в области физики» [65, с. 311].

Да, конечно, в тогдашних жизненных обстоятельствах семьи Курчатовых, когда отца выслали в Уфу будто бы за антисоветские высказывания, а брат доучивается на химика в Казани, наличие любой работы в нищем тогда и голодном Крыму уже было великой удачей. А особенно работы такой, где нужно всего лишь аккуратно, регулярно, трижды в сутки делать метеорологические и аэрологические наблюдения. Да раз в пять дней дополнять их данными полевых замеров на морском маршруте от Феодосии до Судака. Курорт, а не работа! Да ещё и деньги за это платят. Невеликие, но всё же…

Но Игорь хотел быть физиком!

И потому с надеждою принял приглашение профессора С.Н. Усатого приехать в Баку. Чтобы поработать у него ассистентом при кафедре физики в Азербайджанском политехническом институте.

Семён Николаевич Усатый был тем самым первым учителем Игоря в Таврическом университете, коий, собственно, и разбудил окончательно в нём стремление к настоящей физике.

Сам выпускник Петербургского электротехнического института, он всю жизнь занимался исследованиями в области электротехники, электромеханики и электрических машин. Уже в 30‐летнем возрасте он занял должность заведующего кафедрой электрических машин в Петербургском политехническом институте. Преподавал в Политехническом институте в Киеве, оттуда в начале 1920-х годов переехал в Крым, в Симферополь.

Именно он заметил таланты и надёжность двух друзей – Игоря Курчатова и Кирилла Синельникова – и пригласил их работать на своей кафедре физики в качестве препараторов.

В 1923 году профессор Усатый перебрался в Баку, где стал руководить лабораторией, равнозначно принадлежавшей и Азербайджанскому университету, и Бакинскому политехническому институту. И как только в ней открылись и были оформлены соответствующие вакансии, Семён Николаевич вновь позвал сюда своих прежних учеников – Курчатова, Синельникова и Луценко, который Мстислав. При этом первого он оформляет в качестве своего ближайшего ассистента.

В общем, это был великолепный шанс для Игоря. Шанс заняться собственно физикой. В числе работ профессора Усатого фигурировали такие, как «Искровые разряды высоковольтного трансформатора в связи с явлениями в нем происходящими», «Исследование машин переменного тока», «Электрические машины постоянного тока» и т. д. Притом он был дружен с Абрамом Фёдоровичем Иоффе и женат на сестре его жены. А Физико-техническая лаборатория (так она тогда называлась) академика Иоффе уже превращалась в центр отечественной науки.

И.В. Курчатов (сидит в первом ряду слева) в экспедиции на Каспии. В центре С.Н. Усатый. Весна 1925 г. [НИЦ «Курчатовский институт»]

Отношения между профессором Усатым и его молодыми сотрудниками сразу стали не только уважительно-коллегиальными, но и по-человечески близкими. Курчатов с друзьями – и ещё четырьмя коллегами – стали даже жить в большой профессорской квартире на Азиатской улице, 133. Что называется, с открытым столом, то есть завтракают и ужинают тоже здесь. Немаловажно для молодых научных сотрудников середины 1920‐х годов, когда согласно действовавшим тогда нормам так называемого академического обеспечения они получали от 5 до 20 довоенных золотых рублей в месяц. При этом пуд ржаной муки стоил в той же валюте 1 рубль 15 копеек. Это примерно 24 буханки хлеба. То есть пятая часть зарплаты уходила только на хлеб.

Да и эти деньги выплачивались нерегулярно: сумма задолженности научным работникам только по Москве и Петрограду составляла в ноябре 1921 года 1 млн рублей [66].

Осенью 1924 года Курчатов впервые зашёл в лабораторию профессора Усатова, будучи одет в длинную солдатскую шинель. На ногах у него тоже далеко не оксфорды красовались. Денег в карманах не было если не вообще, то весьма близко к этому.

Игорь Курчатов в Баку. 1924 г. [НИЦ «Курчатовский институт»]

Впрочем, он не унывал и всегда выглядел аккуратным и весёлым и даже несколько похожим на модного тогда поэта Владимира Маяковского, от которого млели в те годы девушки.

Хуже собственной бедности была другая – институтская. Курчатова увлекли потенциалы ионизации – переходы электронов в различные состояния, чем занималась тогда масса учёных. Причём уровня Нильса Бора за рубежом и Николая Семёнова в России, который как раз в 1923 году опубликовал в «Успехах физических наук» весьма интересную статью на эту тему.

Но и в Баку пришлось столкнуться с тою же бедою, что в Симферополе или Феодосии, – скудостью приборных возможностей. Тем не менее Игорь вместе с сотрудницей Усатова Зинаидой Лобановой смог составить совместную научную статью по теме эффекта выпрямления переменного тока при электролизе некоторых растворов в присутствии алюминия [67].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов