Полная версия:

Атомный век Игоря Курчатова

Ещё один брат, Сергей, 1875 года рождения, окончил Пермское реальное училище, после чего поступил в Московское военное (бывшее Московское пехотное, оно же – Алексеевское) училище юнкером. В 1899 году был выпущен из этого третьего по престижности военного учебного заведения России подпоручиком и определён на службу в 7‐й Восточно-Сибирский стрелковый полк. В его составе участвовал в 1900 году в подавлении Боксёрского восстания в Китае, заработал за храбрость два ордена – Святой Анны 4‐й степени и Святого Станислава 3‐й степени с мечами и бантом. Затем – Русско-японская война. Орден и плен. Затем – Первая мировая война на Юго-Западном фронте. Ещё два ордена. Подполковник. В Гражданской войне оказался на стороне белых, но служил, как говорят источники, в канцелярии. Вместе с Русской армией барона Врангеля ушёл из России (успев в 1920 году повидаться с жившим в Симферополе братом Василием, отцом Игоря Курчатова, а значит, и с племянниками Игорем и Борисом Васильевичами). Затем жил в большой нужде в эмиграции, притом ратовал за возвращение в СССР, был секретарём соответствующего союза. Но умер, так и не успев вернуться на родину.

Старший брат Василия, Мартирий, тоже участвовал в Русско-японской войне. Затем – в Первой мировой на Кавказском фронте. Два ордена.

Владимир. Родился 13 июля 1889 года. Среднее образование получил в Уфимском реальном училище, затем учился во Владимирском военном училище, откуда вышел подпоручиком в 196‐й пехотный Инсарский полк. Ротным командиром прихватил два месяца Первой мировой войны, затем два года провёл в госпиталях. Излечившись, стал начальником автомобильной команды при штабе 188‐й пехотной дивизии. Участвовал в Гражданской войне на стороне белых. С ними эвакуировался в Харбин, затем уехал в США, где вскоре умер от опухоли мозга – возможно, следствие контузии 1914 года.

Недаром, видно, и Игоря Курчатова друзья и коллеги прозвали в конце 1930-х годов Генералом…

Василий Алексеевич Курчатов. [118]

Василий Алексеевич Курчатов (стоит справа) с группой сослуживцев.

[Из открытых источников]

* * *Василий Курчатов, отец главного героя этой книги, был четвёртым сыном Алексея Константиновича от первой жены, Марии Сергеевны. Родился он в 1869 году. Получать образование его отправили в начальную заводскую школу родного поселения. После её окончания продолжил обучение в мужском двухклассном училище Благовещенского завода.

Именование училища «двухклассным» не должно вводить в заблуждение: на деле в подобных заведениях срок обучения составлял 5 или 6 лет. Преподавались там грамматика, арифметика, Закон Божий, русская история, география, геометрия, черчение, рисование, чистописание и столярное мастерство.

А итоговое образование Василий Курчатов получил в Уфе, в тамошнем землемерном училище. Окончил училище он с «хорошими успехами», после чего вернулся домой. Работал лесоустроителем – помощником лесничего в лесничестве Симской горнозаводской дачи.

Обязанности были широкие – от ведения собственно лесного хозяйства до заготовки и доставки леса для заводов. Кроме того, работа включала также и землемерную составляющую в полевой части дачи. В частности, распределение земли между семьями рабочих. А это в то время и в тех условиях означало ещё и необходимость вящей справедливости и известной политичности в отношениях с людьми. Земля ведь, как известно из истории, – крайне жёсткий, если не сказать жестокий, Молох, запросто перегрызающий и отношения людей, и самих людей. В 1917 году Россия это познала сполна.

А в посёлке Симского завода жило не так много народу: в 1870 году здесь было всего 470 дворов и 3213 жителей [12], и с тех пор их в разы не прибавилось. Потому все друг друга знали. Как знали и цену друг другу. И уж землемер-лесоустроитель точно был у всех на виду: он ведь, кроме прочего, выдавал билеты на право пользования паром на пахотных землях, рыбной ловли и охоты [4].

И вот в этих обстоятельствах Василий Курчатов завоевал себе авторитет как в народе, так и у начальства. Его наградили знаком отличия «За землеустройство» [4]. Притом он выслужил личное дворянство и стал почётным гражданином Сима.

Очень похоже на то, что многие деловые свои, ставшие легендарными, качества, умение обращаться с людьми и с начальством, не лебезя ни перед теми, ни перед тем, сын Василия Курчатова Игорь почерпнул от отца.

Женат был Василий Алексеевич на дочери приходского священника, работавшей учительницей в сельской школе. Звали её Мария Васильевна, в девичестве Остроумова.

Её отец, то есть дед И.В. Курчатова по матери, Василий Антонович Остроумов был родом с Рязанщины, но далее служба привела его в приход посёлка Миньяр, недалеко, по местным меркам, всего в 20 километрах, от Симского завода и на одной с ним реке.

Василий Антонович Остроумов.

[НИЦ «Курчатовский институт»]

Свадебная фотография Василия Алексеевича и Марии Васильевны Курчатовых.

[НИЦ «Курчатовский институт»]

Дом Курчатовых в Симском заводе.

[НИЦ «Курчатовский институт»]

В браке с Пелагеей Васильевной Остроумовой (1843–1882) и появилась на свет младшая из семи детей – дочь Мария. Родилась она 25 июля 1875 года. В девять лет от роду её отправили в Уфимское епархиальное женское училище, откуда она вышла через шесть лет, в 1890 году, с аттестатом, позволяющим работать учителем.

Что интересно, в церковном, казалось бы, училище девочка получила знания не только по религиозным предметам и, что естественно по тем временам, рукоделию и домашнему хозяйству, но и по истории русской литературы, геометрии, арифметике, географии, всеобщей и русской истории, физике.

На работу она устроилась помощницей учителя в Никольском начальном училище в городе Златоуст, в своё время – с начала XIX века – принадлежавшем к системе горного образования [30]. Здесь Мария Васильевна проработала 5 лет, пока не познакомилась со своим будущим мужем. Обвенчались они 7 мая 1895 года в церкви села Синияз Златоустовского уезда.

Поселилась молодая семья в Симском заводе, в доме, что достался Василию Алексеевичу после смерти отца. Здесь и родились дочь Антонина в 1896 году и сыновья Игорь (1903) и Борис (1905).

Глава 2

Детство

Антонину в семье звали Нина. Игоря – Гаря. Бориса, правда, просто Боря. Жила семья – грех жаловаться. Неплохо жили. В доме был уют и порядок. Жена, оставив работу, полностью посвятила себя воспитанию детей, поддержке мужа. Сама шила, рукодельничала, управляла хозяйством – держали корову, лошадей, птицу.

В семье, где хозяйка была воспитана в доме священника, к религии, к церкви относились с уважением, а веру пронесли через всю жизнь. Это на первый взгляд удивительно, но Курчатов, который проник в глубинные тайны ядра, работая на самом передовом крае науки, – он даже в самые атеистические годы в СССР сохранял веру в Бога. Не выпячивал её, но и не отрекался. И это тоже – из семьи.

С точки зрения материальной тоже всё складывалось довольно-таки неплохо. Василий получал месячный оклад в 75 рублей – это как три учительских. Больше капитана или ротмистра в армии. Так что Курчатовы позволяли себе на одну зарплату мужа поднимать троих детей. Хотя по тем временам в этом чего-то выдающегося не было. Средний класс – а равный по званию армейскому капитану помощник лесничего Курчатов принадлежал именно к среднему классу – практически весь так жил.

Причём Курчатовы в этот класс прочно влились. Дед – крепостной, отец, при всех своих достижениях, в воле хозяина ходил, а Василий Алексеевич Курчатов – уже дворянин! К тому же землю свою имели, деньги прикопили, ценными бумагами владели. Дом свой – тоже норма для людей такого уровня. Можно было вперёд смотреть с оптимизмом.

Сестра И.В. Курчатова Антонина. [НИЦ «Курчатовский институт»]

Фотография Игоря Курчатова в два года. [НИЦ «Курчатовский институт»]

Однако в 1908 году семья Курчатовых срывается с родного места и переезжает в Симбирск. Игорь Васильевич в своей автобиографии, написанной в 1929 году, указывал, что «переезд был связан с необходимостью учить сестру» [31].

Логично: не мог предложить Симский завод хорошего образования для девочки. Начальную школу – и только. А мать-учительница дала дочери всё, что положено было знать для дальнейшего обучения в гимназии, каковой в Симском заводе нет.

На Симбирск же выбор пал оттого, что это был мощный финансовый, производственный, образовательный и культурный центр. И не только на Средней Волге, но и в масштабах России. И Василий Курчатов получал здесь должность старшего землемера Землеустроительной комиссии всей Симбирской губернии. Плюс обязанности землемера-ревизора.

А губернский землемер – это уже губернский государственный аппарат. А государственный аппарат и при царизме был не менее сытой кастой, чем сегодня.

В Симбирске имелись две классические гимназии – мужская и женская, кадетский корпус, коммерческое и два ремесленных училища. Словом, дети имели все возможности стать грамотными людьми с широчайшими перспективами на любой выбор.

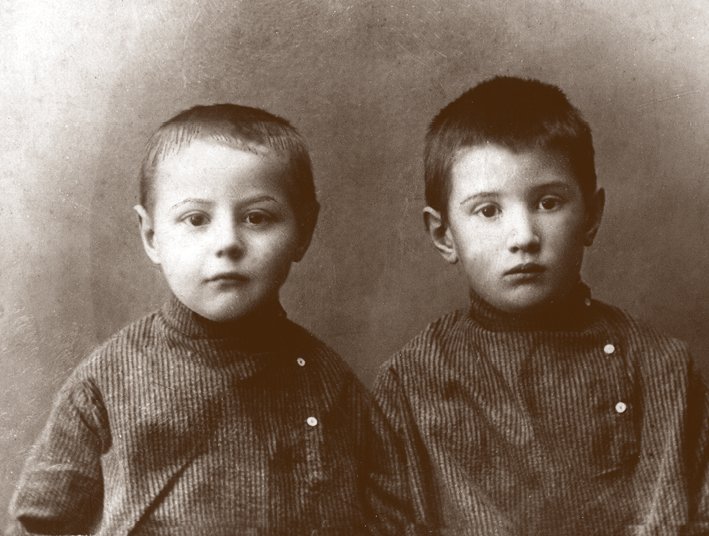

Братья Игорь (справа) и Борис Курчатовы.

[НИЦ «Курчатовский институт»]

Поселились недалеко от центра города – арендовали комнаты на втором этаже и веранду в каменном двухэтажном доме. Антонину устроили в частную гимназию Таисии Якубович, одну из лучших в городе. Дорогую, правда, 70 рублей в год, но это вполне подъёмная плата. Зато – два языка, немецкий и французский, русский язык, все разделы математики, физика, география, рисование, пение, танцы. Правильное поведение и манеры. Полное педагогическое образование и право на поступление в высшие учебные заведения [33].

Девочка начала учиться на одни пятёрки и, если ничего не случится, должна была стать одной из лучших выпускниц.

Случилось…

У Антонины обнаружили туберкулёзный процесс в гортани. Туберкулёз тогда лечить не умели, разве что народными средствами – жир барсука, настой медведки, травяные настои… Которые действительно иногда помогали, но – в тех случаях, когда речь шла о «классической» чахотке лёгких. Правда, и туберкулёз гортани чаще всего развивается на фоне туберкулёза лёгочной локализации, становясь её осложнением. Но это, что называется, «тем хуже» …

Что было делать? В любом случае – менять климат. Это всё, что могли посоветовать врачи при том уровне развития фтизиатрии. Адрес был один: Крым. Этот полуостров считался – и справедливо – лечебным курортом для слабогрудых и чахоточных.

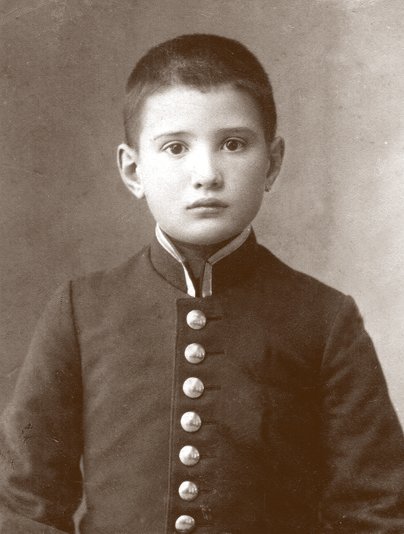

Первые гимназические годы в Симбирске.

[НИЦ «Курчатовский институт»]

Курчатовы срочно покончили со всеми делами в Симбирске, забрали детей и переехали в 1912 году в Симферополь.

В отличие от сытого и вальяжно-богатого Симбирска, этот город в начале XX века оставался довольно бедным провинциальным центром. Всего лишь небольшой уездный городок на краю географии. Здесь Василий Алексеевич получил должность старшего землемера землеустроительной комиссии Таврической губернии в Крыму.

Оставалось молиться и надеяться на лучшее. Но молитвы не помогли. В конце 1912 года Нина умерла…

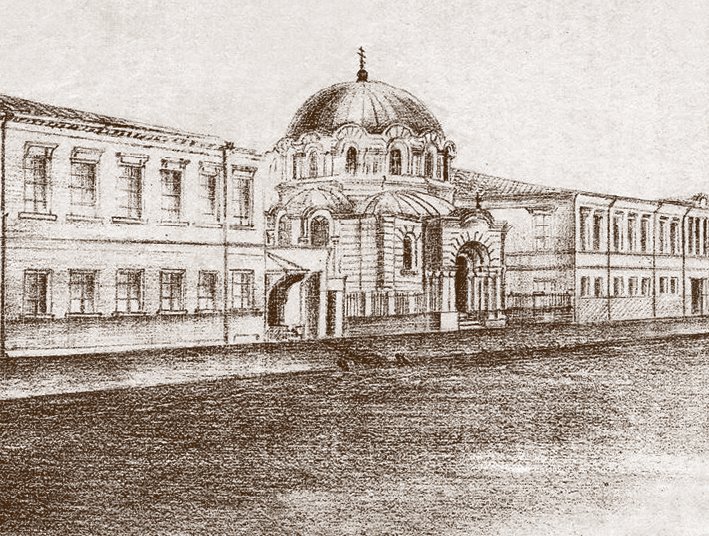

Игоря определили на учёбу в классическую мужскую гимназию на Екатерининской улице. Заведение было, что называется, с историей: основано оно было 1 сентября 1812 года. Правда, довольно долго состояло из четырёх, потом из семи классов. Но в 1865 году было преобразовано уже в типичную для России классическую гимназию. Правда, всё же не с двумя, а с одним – латинским – древним языком.

Несмотря на, казалось бы, «районный» статус, в этом учебном заведении преподавали, а главное, обучались люди, оставившие своим имена в российской истории. И какие имена! При взгляде на мемориальную доску, что ныне висит на здании той бывшей гимназии, трудно глазам поверить. Но это так.

Симферопольская казённая мужская гимназия.

[НИЦ «Курчатовский институт»]

Например, здесь прямо во время Крымской войны работал учителем великий Д.И. Менделеев, а не менее великий Н.И. Пирогов после той войны в качестве попечителя Одесского учебного округа надзирал за здешним учебным процессом. Учениками же в разные годы были знаменитый художник И.К. Айвазовский, один из основоположников теории воздухоплавания в России Н.А. Арендт, известный ботаник Е.В. Вульф, выдающийся дипломат А.А. Иоффе, академик Петербургской академии наук историк А.С. Лаппо-Данилевский, академики АН СССР Н.С. Державин, П.И. Лукирский, Н.Д. Папалекси и немало других выдающихся деятелей отечественной науки и культуры [34].

Конечно же, и Игорь Васильевич Курчатов в этом списке…

И вот тут мы опять имеем дело с феноменом, характерным почти для всех выдающихся деятелей той эпохи. А именно: при отсутствии стандартов в образовании по Российской империи из гимназий выпускались в массе своей очень грамотные люди. И не просто грамотные, а всесторонне развитые. И сколь бы ни убеждала впоследствии советская пропаганда, будто обучение в царских гимназиях было мёртвым, схоластическим, построенным на зубрёжке, сами эти мемориальные доски – а их можно было бы установить на большинстве уцелевших гимназических (и реальных училищ) зданий – говорят о противоположном.

Вот и в гимназии, где учился Игорь Курчатов, давали, считая с латынью, три иностранных языка, знания по общественным дисциплинам и дисциплинам естественным, учили танцевать и играть на музыкальных инструментах, вели дополнительные занятия и кружки. Вот какие предметы, например, указаны в аттестате Курчатова:

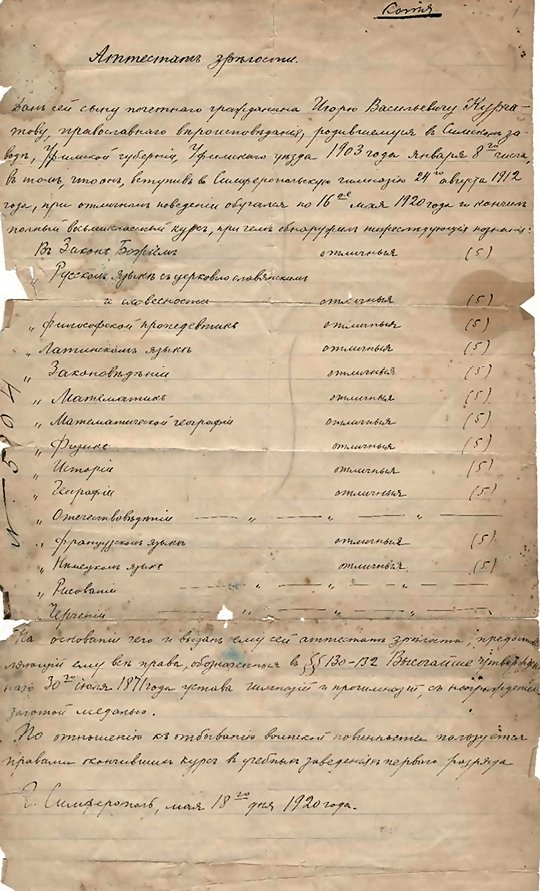

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ГИМНАЗИИ, ВЫДАННЫЙ И.В. КУРЧАТОВУ 18 мая 1920 г.

Дан сей сыну почетного гражданина Игорю Васильевичу Курчатову, православного вероисповедания, родившемуся в Симском Заводе, Уфимской губернии, Уфимского уезда 1903 года января 8‐го числа, в том, что он, вступив в Симферопольскую гимназию 24 августа 1912 года, при отличном поведении обучался по 16 мая 1920 года и кончил полный восьмиклассный курс, причем обнаружил следующие познания:

В Законе Божьем отлично (5)

Русском языке с церковнославянским и словесности отлично (5)

Философской пропедевтике отлично (5)

Латинском языке отлично (5)

Законоведении отлично (5)

Математике отлично (5)

Математической географии отлично (5)

Физике отлично (5)

Истории отлично (5)

Географии отлично (5)

Отечествоведении отлично (5)

Французском языке отлично (5)

Немецком языке отлично (5)

Рисовании отлично (5)

Черчении отлично (5)

По отношению к отбыванию воинской повинности пользуется правами окончивших курс в учебных заведениях первого разряда.

Однако Игорь Курчатов «ботаником», как это называется на современном сленге, не был. Ещё в Симбирске, в подготовительном классе, родители и учителя заметили, что ему практически не нужно было учить домашние задания. Он успевал всё схватывать ещё на уроках, а дома оставалось выполнять какие-нибудь строго обязательные упражнения. Вот было у него этакое врождённое умение схватывать суть. Что очень помогло в работе, вплоть до исполнения Атомного проекта.

При этом отличная учёба оставляла время и для других, не учебных занятий. Игорь Курчатов посвящал себя футболу, французской борьбе, лапте, даже выпиливанию по дереву. Участвовал и в гимназическом музыкальном кружке, где играл на пианино, балалайке и мандолине. Безмерно много читал, причём, как и положено мальчишке его возраста, далеко не учебную или научную литературу, а про крайне модных тогда непобедимых сыщиков и приключенческие романы Жюля Верна или Майн Рида.

В подборе литературы для него «конкурировали» преподаватель словесности (и директор гимназии) Л.В. Жирицкий и преподаватель математики и физики Н.И. Александров. Они передавали Игорю книги, которых в его домашней библиотеке не было.

Аттестат зрелости об окончании гимназии. 1920 г.

[НИЦ «Курчатовский институт»]

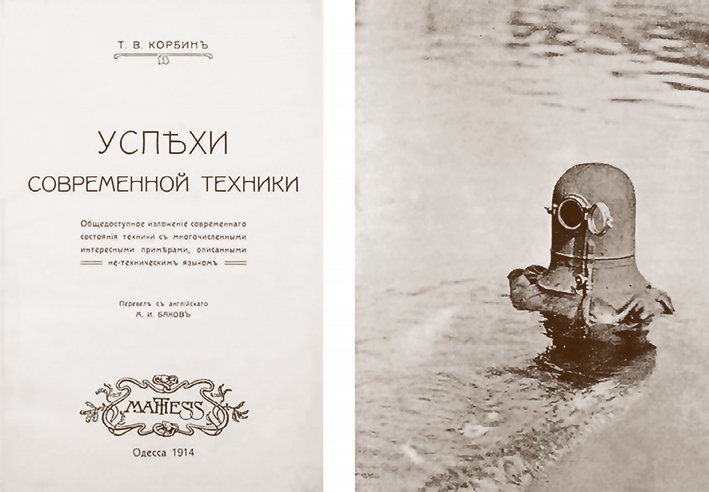

Книга Т. Корбина «Успехи современной техники». [38]

Победила всё же математика. Великолепно иллюстрированная книга «Успехи современной техники» профессора Томаса Корбина стала настольной и самой дорогой для сердца юного Курчатова.

Одного оглавления достаточно, чтобы у мальчишки начала XX века загорелись глаза:

III. – Источники силы: газовый двигатель 26

IV. – Источники силы: текущая вода 40

V. – Какъ сила передается 51

…

X. – ЖелѢзныя и стальныя суда 116

…

XIII. – Какъ приготовляются большiя пушки 153

XIV. – Военный суда 161

XV. – Водолазъ 178

…

XVII. – Электрическая тяга 201

…

XXIII. – Измеренiе съ точностью до толщины волоса 286

…

XXV. – Защита отъ огня 315

XXVI. – Завоеванiе воздуха 322

…

XXVIII. – Техника будущаго 343 [38]

Не просто описание, но и смелый взгляд в будущее – и не только техники: «Само солнце, какъ говорятъ намъ астрономы, съ теченiемъ времени охладится, потерявъ свой громадный запасъ энергiи; но по ихъ вычисленiямъ это наступитъ лишь черезъ миллiоны летъ, такъ что до тѢхъ поръ мы можемъ смотреть на солнце, какъ на нечто постоянное. И вотъ спрашивается, нѢтъ ли возможности найти какой-нибудь более действительный способъ захватить и использовать энергiю, непрерывно посылаемую намъ солнцемъ» [38, с. 345].

Не тогда ли и зародился интерес, который привёл Игоря Курчатова к получению энергии из атома и разработке термоядерной энергетики как прямой дочери той, коею щедро делится с нами Солнце?

Глава 3

Юность в годину Смуты

Экономический подъём 1910‐х годов в России прекратился с началом Первой мировой войны.

Правда, поначалу почти никто этого не заметил – экономика держалась, а патриотических и ура-патриотических настроений в августе 1914 года было в избытке.

Вера в «малую победоносную» – хотя вслух мало кто её так называл – войну была в Крыму столь же высока, как и в столицах. А в целом полуостров жил без заметных изменений в привычном укладе жизни.

Но события на фронтах довольно скоро изменили эти настроения. Победоносного шествия на «вероломного тевтона», обещанного в воззваниях и манифестах, не получалось. Вскоре война всё-таки начала дотягиваться до мирного обывателя. Кого-то мобилизовали, кого-то отправляли на формирование ополчения. Открывались госпитали для раненых и увечных воинов.

Ну а затем война пришла за всеми – начались резкое подорожание продуктов питания, следующая за ним спекуляция, непременный в этих условиях дефицит.

Вот в такой атмосфере Игорь Курчатов получал своё гимназическое образование.

Просто это нужно себе представить. Есть мальчик, который учится как дышит, легко и радостно вбирает знания, усваивает новый материал без особого труда, немедленно улавливая все взаимосвязи и следствия полученных сведений. Ему больше ничего не надо, этому мальчишке. Разве что ещё знаний, ещё больше, ещё сложнее. Его не интересует то, что происходит вне этой сферы человеческой деятельности. Он – мудрец в башне, учёный в своей лаборатории…

Отшельник? О нет! Вполне нормальный мальчишка, с борьбой и футболом, с друзьями и нехитрыми мальчишескими развлечениями. Но это мальчишка, внутри которого живёт свой Фрэнсис Бэкон, убеждённый, что знание – сила. И ему прежде всего интересно знание – даже когда вокруг все меряется силою…

А тут война, которая неумолимо вгрызалась в сам фундамент государства. И оно всё более раскачивалось, несмотря на наметившиеся в 1916 году успехи на фронтах. Сами эти успехи уже никому не нужны были; они лишь отдаляли исполнение овладевшей обществом идеи свержения беспомощного и, по побеждающему в умах убеждению, безнадёжного правящего режима. Не большевики свергли царя; императора низложили его же собственный высший генералитет вкупе с высшим политическим классом в лице представителей династии, руководства Государственной думы и богатейших промышленников и капиталистов России.

Как водится при политических метаморфозах, во многих местах замерла работа. Курчатовых эти процессы тоже напрямую задевали. В войну услуги землемеров стали мало воспрошены. Землеустроительные работы в усадьбах немецких колонистов, на что Василий Алексеевич подряжался каждое лето, позволяли как-то сводить концы с концами – но не более. А два растущих, учащихся в недешёвой гимназии сына при неработающей жене – это при упавших доходах отца вызывало нешуточное напряжение семейного бюджета.

Игорь стал направляться на работу с отцом. Конечно, приработок был скорее символическим, нежели серьёзным вкладом в бюджет семьи, но никак не лишним. Это была работа, это была ответственность, это была необходимость добиваться нужного результата.

И это было уже не детство.

Тем временем из столиц доносились глухие отзвуки громадных событий. Революция, которую так жаждала российская интеллигенция, которую оплачивали олигархи, а устроили генералы с депутатами, начала расползаться раковой опухолью хаоса и беззакония.

В Крым потянулись первые беглецы – самые умные или самые предусмотрительные. На некоторое время полуостров стал чем-то вроде научной и культурной Мекки для ошалевшей от бурных и кровавых событий русской интеллигенции. Здесь проживали в то время классик русской литературы А.Н. Толстой, писатели В.В. Вересаев, И.С. Шмелёв, Г.Д. Гребенщиков, писатель и драматург К.А. Тренёв, поэт М.А. Волошин, «король смеха» А.Т. Аверченко и «король фельетона» В.М. Дорошевич, первый декан историко-филологического факультета Таврического университета А.Н. Деревицкий, историк искусства Я.А. Тугендхольд, историки искусства Г.К. Лукомский и С.К. Маковский, драматург С.А. Найдёнов и прочие [40].

Потом как-то вдруг появились разнообразные революционные комитеты. Оказывается, в Петрограде свергли Временное правительство и власть захватили Советы. Потом, неожиданно для крымского обывателя, объявились немцы. Про Брестский мир, правда, все знали про оккупацию Украины – тем более, но то, что германские войска 1 мая войдут в Крым, стало для многих сюрпризом.

Немцы вели себя сдержанно, руки тянули больше к хлебу и флоту, нежели к укладу жизни обывателя. Во власть они поставили местный аналог гетмана Скоропадского, усаженного ими в Киеве, – генерал-лейтенанта, бывшего командира 1‐го Мусульманского корпуса Матвея (Мацея) Сулькевича.

Боевой офицер, участник войны в Китае 1900–1901 годов, ветеран Русско-японской войны, он так и остался бы эпизодической фигурой в крымской исторической мозаике (каковой, впрочем, и стал – очень мало людей помнят о нём сегодня), однако его имя оказалось связано с одним из значимых событий в истории полуострова. И в биографии Игоря Курчатова. Ибо именно Матвею Сулькевичу Крым обязан появлением своего университета: это с его подачи краевое правительство приняло 30 августа 1918 года соответствующее постановление.

Первым ректором свежесозданного высшего учебного заведения стал анатом по специальности, но притом энциклопедист, профессор Роман Иванович Гельвиг.

Кроме университета, правительство Сулькевича выделило средства на содержание крупных музеев полуострова, на археологические раскопки в Херсонесе и Евпатории [38]. Получила деньги Карадагская научная станция под управлением А.Ф. Слудского.

А потом немцы ушли – у них случилась своя революция. Вместе с ними ушла не всеми принятая, оппонируемая из подполья, а то и открыто, с оружием в руках, но относительно стабильная власть их ставленников в Крыму. На Крым вновь обрушились накаты революционной аглени. С неизбежными экономическими следствиями – обнищанием, безработицей, инфляцией и прочим, что легко может вспомнить любой житель России, переживший начало 1990‐х годов. С тою лишь поправкою, что в 1918–1920 годах по стране гуляла яростная гражданская война с яростным красным и белым террором.

Угля на полуострове и в Северной Таврии меньше трети от потребных количеств. Жидкого топлива – едва ли половина. За пуд угля требовали 2300 рублей, за керосин – 500 рублей за фунт. Цены же на продукты взлетели до совершенно бесстыдных цифр. При жалованье чиновников VII класса (а это надворный советник или подполковник) в 32 тысячи рублей в месяц фунт муки стоил 400 рублей, фунт мяса 1000 рублей, масла – 2500, десяток яиц 1300 рублей за десяток. Пирожок в столовой стоил 60 рублей! Инфляция вздымалась в голубое безоблачное небо Крыма: за полгода размер прожиточного минимума для семьи из трёх человек возрос более чем в 23 раза! [45, с. 391]