Полная версия:

Атомный век Игоря Курчатова

Курчатов (третий справа) на геодезических работах в пригородах Симферополя. 1919 г. [38]

Так что теперь уже речь о вторых рабочих руках в семье Курчатовых зашла всерьёз. И после окончания седьмого класса гимназии летом 1919 года Игорь работает с отцом в землеустроительной экспедиции, подрабатывает на строительстве, зимою – расклейщиком объявлений. Позднее вместе с отцом он трудится на строительстве железнодорожной ветки к Бахчисарай-Бешуйским угольным копям. Подрабатывает на огороде, в деревообрабатывающей мастерской, на консервной фабрике Абрикосовых. И даже воспитателем, точнее, прислугой на всё, в детском доме.

В общем, типичная жизнь разнорабочего на временную, если не сказать спорадическую, занятость. С другой же стороны, впрочем, это – работа мастера на все руки, чья универсальная умелость впоследствии не раз пригодилась в жизни.

А параллельно с работою и учёбою в гимназии в последнем её классе он поступает в вечернюю бесплатную ремесленную школу, организованную статским советником А.Н. Кузьминым – в смутные времена нужнее нужного становится реальная рабочая профессия. По результатам учёбы здесь Игорь получает специальность слесаря. Пусть пока и невысокой квалификации, но уже способного что-то творить с металлом собственными руками.

Это, в свою очередь, позволило устроиться на механический завод Я. Тиссена. Семья немного вздохнула.

Глава 4

Цель – наука

Вмае 1920 года Игорь Курчатов оканчивает гимназию с золотой медалью. Точнее, с титулом медалиста: какие уж тут золотые награды, кто их выдавать будет?

После окончания гимназии вопрос о дальнейшей судьбе не стоял: несмотря на тяжёлое материальное положение семьи, было решено, что Игорь продолжит учёбу. И 20 сентября 1920 года для него начались занятия на математическом отделении физико-математического факультета Таврического университета.

Вообще, надо сказать, что, несмотря на все внешние пертурбации, система образования в Крыму, и, в частности, в Таврическом университете, показала выдающуюся устойчивость. Особенно по сравнению с другими регионами охваченной смутой страны.

Так, в соответствии со своей доктриною народного образования большевики очень быстро, уже через год после прихода к власти, заменили церковно-приходские школы, гимназии и реальные училища так называемой единой трудовой школой. Она была двухступенчатой: 5 лет обучения на первой ступени и 4 – на второй. В ней отменялись домашние задания, экзамены и даже оценки, из программы изымались «ненужные» древние языки и богословие, зато вводилось трудовое обучение.

А вот в Крыму, где, как и в Киеве, советская власть дважды устанавливалась и отступала, подобных резких сломов прежней образовательной системы не случилось. Возможно, в этом сыграло свою роль провинциальное положение полуострова и его административного центра. А уж университет словно и вовсе не замечал внешних политических бурь, ведя устойчивую преподавательскую и научную деятельность и оставаясь по факту центром интеллектуальной и культурной жизни Крыма.

При нём работали различные научные общества. Математическое (председатель – профессор Н.М. Крылов), Педагогическое (председатель – профессор И.П. Четвериков), Хирургическое (председатель – профессор М.М. Дитерихс), Общество изучения музыки (председатель – профессор А.Н. Деревицкий), Общество философии, истории и социологии (председатель – профессор Г.В. Вернадский). Учёные университета участвовали в деятельности научных организаций Крыма, например в Таврической учёной архивной комиссии, в Крымском обществе естествоиспытателей и любителей природы, в Религиозно-философском обществе, в Литературном обществе в Ялте. А в работе Математического общества, будучи ещё молодым – 25‐летним – ассистентом, участвует Игорь Тамм, впоследствии один из крупнейших советских физиков-теоретиков, нобелевский лауреат и соратник Курчатова по Атомному проекту [43, с. 7].

Не только для студентов, но и для всех желающих читались лекции, такие, к примеру, как «К истории русского театра XVIII в.» профессора Н.К. Гудзия, «Заметки об истории русского языка» профессора В.А. Розова, «Наука о жизни как основа органического мировоззрения» К.Д. Старынкевича и т. д.

Приход в мае 1919 года большевиков после апрельской эвакуации союзников практически мало что изменил. Проходят заседания обществ, продолжаются публичные лекции и доклады, хотя частота их, конечно, снижается.

Правда, происходит всё это на фоне всё более ухудшающегося материального положения учёных. Его в октябре 1920 года Совет Таврического университета характеризовал так: «…профессора, преподаватели и служащие университета доведены до той крайней степени нищеты, при которой уже начинается массовое вымирание определенной общественной группы или настанет неизбежная необходимость отказа от научной работы» [43, с. 7].

Понятно, что и студентам, одним из которых стал Игорь Курчатов, было не до полноценной учёбы. Им ведь приходилось ещё хуже, чем профессорам. Если не сказать – совсем худо. Сдав в сентябре 1920 года вступительные экзамены, они, в том числе и Курчатов вместе с младшим братом, практически весь октябрь и ноябрь подрабатывали как могли. И профессора не настаивали на обязательном посещении лекций.

А хаос нарастал.

Оперативная пауза на полях битвы в Таврии никого обмануть не могла. Поляки нанесли красным жестокое и унизительное поражение, но ни они сами, ни стоящая за ними Антанта уже не готовы были и не могли победить Советы. Советские войска постепенно стягивали петлю на горле Русской армии Врангеля. Уничтожить красный плацдарм у Каховки не удалось, а поддержки белым войскам ждать было неоткуда. Они остались одни, запертыми в Крыму, и окончательное изгнание их с полуострова – лишь вопрос времени. Белые проиграли стратегически. Не говоря уже о такой «мелочи», как почти пятикратное численное превосходство Южного фронта РСФСР над войсками Врангеля.

Таврический университет.

[НИЦ «Курчатовский институт»]

В середине ноября советская власть пришла в Крым окончательно. В плен попало более 52 тысяч белых солдат и офицеров. Амнистии, которую им обещали, не было. Оценки расстрелянных особыми отделами и ЧК красных разнятся, но практически все исследователи сходятся, что минимальными цифрами нужно считать не менее 12 тысяч казнённых. Включая 30 губернаторов, более 150 генералов и 300 полковников [46; 47, с. 105]. А также трёх профессоров Таврического университета: Ф.Н. Андриевского, А.П. Барта и А.А. Стевена.

Очень резкую записку по поводу происходящего направил самому В.И. Ленину один из преподавателей Таврического университета, близкий к большевикам профессор Я.И. Френкель. В ней говорилось:

1. Распоряжение центральной власти о терроре в Крыму выполняется местными органами (особыми отделами и чрезвычайными тройками) с ожесточением и неразборчивостью, переходящими всякие границы и превращающими террор в разбой, в массовое убийство не только лиц, сколько-нибудь причастных к контрреволюции, но и лиц, к ней совершенно не причастных. …В Ялте, например, оперируют два особых отдела (Черного и Азовского морей и 46‐й дивизии) и две чрезвычайных тройки, расстрелявшие за какие-нибудь 3–4 недели минимум 700 человек (по всей вероятности, 2000)… Расправа происходит на основании анкет, отбираемых у граждан, приехавших в Крым после 1917 г., почти всегда без каких-либо устных допросов и объяснений. Чины особых отделов и члены чрезвычайных троек купаются в вине, которого так много на Южном берегу Крыма, и под пьяную руку расстреливают, не читая даже анкет (факт, точно установленный и засвидетельствованный в отношении начальника особого отдела Черного и Азовского морей Черногорова). …Всего в Крыму расстреляно около 30 тысяч человек, причем эта цифра продолжает ежедневно расти.

Я.И. Френкель [121]

<…>

Наиболее рьяные враги советской власти уехали по большей части из Крыма. Продолжение террора превращает нейтральных и даже сочувствующих в врагов и, таким образом, не уничтожает, а, наоборот, насаждает контрреволюцию. Необходимо немедленно прекратить террор и расследовать действия особых отделов для наказания виновных.

2. Ссылаясь на «директивы из центра» (наличность которых весьма сомнительна), Областком приступил к высылке из Крыма в центр (или просто на север) не только ряда меньшевиков, зарекомендовавших себя самоотверженной помощью коммунистам во время белогвардейщины и получивших более или менее ответственные посты в Крыму, но и новообращенных большевиков, пытавшихся так или иначе протестовать против неумеренного террора. <…>

<…>

Необходимо направить в Крым опытных партийных работников из центра, с самыми широкими полномочиями; в противном случае «ортодоксальные» коммунисты, оперирующие в Крыму в настоящее время, обратят его не в здравницу, а в пустыню, залитую кровью.

Проф. Я. Френкель

21.1.1921.

Москва, 4. Сокольничья, 16, кв. Руднева [56].

В этих условиях юный Игорь Курчатов проявил себя более чем достойно. Тогдашний комендант Крымской ЧК, будущий знаменитый полярник Иван Папанин вспомнил позднее такой эпизод: «Ходил хлопотать ко мне за нескольких случайно задержанных студентов высокий, темноволосый молодой человек с ясными глазами. Он горячо доказывал, что головой ручается за своих друзей. И приходилось мне поднимать их дела, идти к следователям.

Я забыл об этом «ходатае» и никогда бы не вспомнил, если бы через три с половиной десятилетия в коридоре Академии наук не остановил меня всемирно известный ученый.

– Иван Дмитриевич, помните ли вы, как по моей просьбе из тюрьмы студентов выпускали?! – спросил он и засмеялся.

Это был Игорь Васильевич Курчатов» [48, с. 42].

В Таврическом университете воцарились новые порядки. Первым делом советские власти изменили правила приёма. Отныне к учёбе не допускались «лица, жившие за счет эксплуатации чужого труда как на нетрудовой доход, занимавшиеся торговлей и спекуляцией, духовные служители всех культов, служащие и агенты бывшей полиции и жандармерии, охранных отделений и контрразведки» [52, с. 12].

Для того чтобы стать студентом, уже было недостаточно тех экзаменов, что абитуриенты сдали в сентябре 1920 года. Теперь надо было пройти ещё особую мандатную комиссию, коя рассматривала специальные анкеты с несколькими десятками вопросов. Касались они как предыдущей жизни и возможного участия в борьбе с советской властью, так и политических воззрений.

Под эту сурдинку все студенты были из университета отчислены, в том числе и Курчатов, и был объявлен новый набор.

Подобную проверку на лояльность проходил и профессорско-преподавательский состав. Кому-то здесь – как «своему», «революционному» профессору Я.И. Френкелю, отсидевшему два месяца в деникинской тюрьме, большевики давали охранные грамоты наподобие такой:

Комиссар Народного Просвещения

30 ноября 1920 г.

№ 471 г.

Симферополь

Охранная грамота

Настоящим удостоверяется, что квартира Френкеля в д. № 3 по Милютинской улице в Ялте занимается семьей тов. Якова Ильича Френкеля, члена Коллегии в Крымотделе Наробраза, члена редакционной коллегии «Красного Крыма» и профессора Таврического университета, а потому означенная квартира, равно как и находящееся в ней имущество, не подлежат реквизиции.

Зав. Крымнаробразом

П. Новицкий [55, с. 457].

Кто-то, напротив, не ожидал для себя ничего хорошего. От большевиков бежали Г.В. Вернадский, Н.И. Андрусов, С.И. Метальников, П.И. Новгородцев, В.А. Розов, Л.И. Шестов. Знаменитый в те времена на всю страну философ и богослов Сергий Булгаков анкетирования не прошёл и был из университета изгнан [43, с. 6].

Всё, чего сумел добиться своими письмами и ходатайствами в Крымревком заменивший на посту ректора умершего своею смертью Р.И. Гельвига В.И. Вернадский, – чтобы в университете не размещали на постой солдат и не вселяли туда советские учреждения. Но зато и сам получил «чёрную метку». Не проработав на посту ректора и трёх месяцев, он в январе 1921 года по требованию Крымревкома был отправлен в Москву, в распоряжение Наркомпроса. Некто М. Гасцинский, «комиссар высших учебных заведений Крыма», обосновал это так: «Несмотря на крупные научные заслуги Вернадского, оставление его в Крыму является политически недопустимым» [50]. В июле 1921 года академик был даже арестован в Петрограде.

В условиях всех этих катаклизмов занятия всё же шли, и первый семестр вторично принятые студенты заканчивали относительно спокойно. Правда, только те, кто удержался после всех новаций, – из примерно 70 человек учёбу продолжало теперь не более двух десятков, включая Курчатова. Зато оставшимся советские преобразования принесли облегчение: учащимся стали выдавать пайки как совслужащим. Студенческие комитеты также помогали нуждавшимся. Например, Курчатову его друг Иван Поройков, член студкома, посодействовал в получении комплекта нижнего белья.

Преподавательский состав в университете существенно поменялся. И следует признать, что новый оказался никак не слабее предыдущего, «белого». Так, А.А. Байков, новый ректор университета, был уважаемым в среде специалистов химиком и металловедом. Математику продолжил вести Н.М. Крылов, будущий академик АН СССР. Его кафедра представляла собою настоящую россыпь золотых имён будущей советской науки. Здесь преподавали профессора Л.А. Вишневский, Н.С. Кошляков, В.И. Смирнов, М.А. Тихомандрицкий, М.Л. Франк. Кафедрой электротехники заведовал известный профессор С.Н. Усатый, а на кафедре физики под руководством профессора Л.И. Кордыша работали будущий нобелевский лауреат И.Е. Тамм и известнейший теоретик Я.И. Френкель. Кроме того, лекции по физике здесь время от времени, бывая в Крыму на даче у родственников, читал профессор Петроградского политехнического института Абрам Фёдорович Иоффе, основавший в 1918 году «первый красный НИИ» – Государственный физико-технический и рентгенологический институт (ГФТРИ).

Не менее известные для того времени имена преподавали другие дисциплины. Так, биологию вели автор вошедшего в мировую биологию и культуру понятия «биополе» А.Г. Гурвич, разработчик математических методов в биологии, специалист по биологической систематике и теории эволюции А.А. Любищев, автор опытов по бессмертию клетки, исследователь проблем бессмертия и омоложения С.И. Метальников. Историю читали один из столпов науки о Древней Руси, будущий директор Института славяноведения и академик – секретарь отделения истории и философии АН СССР Б.Д. Греков, не менее крупный исследователь древнерусской литературы, первый декан филологического факультета МГУ Н.К. Гудзий. Математику давал автор прорывных работ в области математической физики, вариационного исчисления, функционального анализа профессор Л.А. Вишневский, который, кстати, был и деканом физико-математического факультета, где учился Игорь Курчатов [54, с. 8–9].

Многих преподавателей, впрочем, время и события разбросали вскоре по разным городам и даже странам. Но именно эти учёные успели сделать так, чтобы их студенты прошли научную школу мирового уровня. Как писала в своём дневнике жена курчатовского друга Ивана Поройкова Анна, «профессора, оценив по достоинству разумных, пылких юношей, для которых наука, знания являлись неугасимым факелом, всемерно шли навстречу, допуская сдачи зачетов в любое время, а студенты устанавливали свои темпы в работе, отчего и университетский курс был окончен всей компанией друзей в поразительно короткий срок» [53, с. 121]. При этом знания передавались в духе совершенной коллегиальности, в атмосфере этаких древнегреческих философских школ. Разве что прогулки с Аристотелем крымским перипатетикам заменяла чашка чаю с сахарином у профессора Байкова или совместные опыты в электротехнической лаборатории с одним из крупнейших русских электротехников профессором Усатым.

Кстати, научные занятия с Семёном Николаевичем Усатым помогли в некоторой доле облегчить материальное положение Игоря Курчатова.

Профессор с первого же месяца преподавания начал проводить семинары, где все, от академиков до студентов, могли читать доклады, свои научные статьи, обсуждать их, споря на равных. Это было великолепной школой, торжеством, лукулловым пиром науки. И на одном из таких семинаров Курчатову и его другу и сокурснику Кириллу Синельникову удалось экспериментально продемонстрировать расщепление жёлтой линии гелия и поляризацию компонент. Как следствие, летом 1921 года Игорь, Кирилл и общий их друг Борис Ляхницкий получили работу препараторов физической лаборатории. А это добавляло 150 граммов хлеба к 200 граммам, что составляли обычный студенческий паёк в те нищие годы экономической катастрофы в Крыму, когда та же беспощадная для юга России засуха, из-за которой страшный голодомор претерпело Поволжье, погубила здесь 42 % посевов и две трети крупного рогатого скота. Голод охватил 25 % населения Крыма. Умерло до 120 тысяч человек [58].

Курчатову с друзьями повезло устроиться ещё и сторожами во фруктовых садах. Овощи и фрукты с опытового поля, роскошный паёк в составе 300 граммов хлеба, 200 граммов мяса и половины стакана молока в день… Было чем поделиться с родителями и братом. Подрабатывал и в роли ночного сторожа в кинотеатре (а заодно защитника его от крыс).

Какая уж здесь погоня за знанием! Особенно когда в университете оборудование для лабораторных опытов из консервных банок на коленке мастерят…

И Курчатов принимает решение досрочно окончить такую учёбу. Но – с дипломом. И весною 1923 года, на предпоследнем курсе, он подбивает двух ближайших друзей, Ивана Поройкова и Бориса Ляхницкого, пройти за лето самостоятельно четвёртый курс.

Сказано – сделано. Втроём они организовали нечто вроде отдельной студенческой группы. С тем же духом усатовских семинаров: доклад, конспект, формулы, расчёты, обсуждения – и уложившийся в головах материал.

Осенью 1923 года Курчатов защищает диплом по теме «Теория гравитационного элемента». И получает «Временное выпускное свидетельство» № 23. Не диплом, к сожалению, а, по сути, справку о сдаче предметов.

После чего отправляется в Петроград, ещё не названный Ленинградом, поступать в тамошний, уже известный качеством преподавания Политехнический институт.

Не исключено, впрочем, что внезапный его порыв был вызван отчасти и романтическими мотивами.

Игорь в те времена щедро влюблялся. На видного, высокого, сильного парня, пусть и в потрёпанной одежде и чуть ли не верёвочкой подпоясанного, девушки засматривались. Ну а дальше всё зависело уже от женского умения добиться своего.

И.В. Курчатов (в центре) с университетскими друзьями И.В. Поройковым и Б.П. Ляхницким.

[Из открытых источников]

Дочь питерского инженера Вера Тагеева приехала в Симферополь из Феодосии, где окончила школу. Не сказать чтобы такая уж красавица, но девушка весьма изящная. Она была на полгода старше Игоря.

В Симферополе будущего для себя она не видела, так что едва представилась возможность, отправилась с сестрою в Петроград. Училась Вера поначалу в Технологическом институте на механическом факультете. Туда же и призывала поступать Игоря. Намекала на помощь своего брата Дмитрия: «Вы бы так легко могли бы поступить тут в любое техническое [заведение]. Дима – секретарь приемной комиссии во все технические учебные заведения, и он экзаменует поступающих. Вы бы, конечно, выдержали и поступили куда угодно. Мы с Надей тоже держали экзамен у Диминого помощника и выдержали» [53, с. 91].

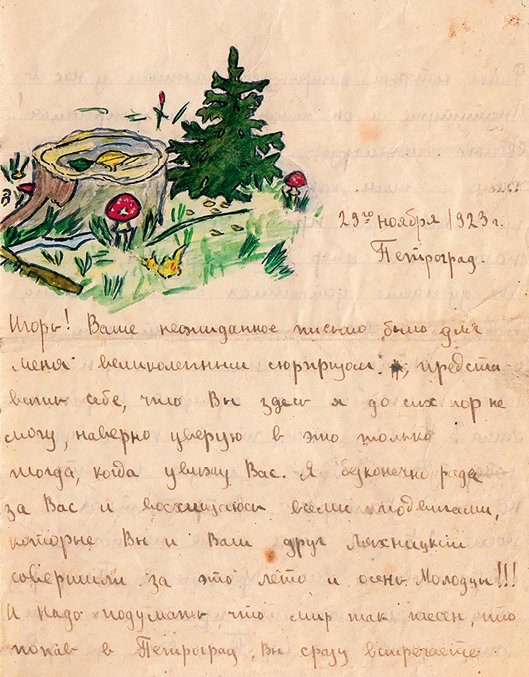

Она вообще часто писала своему кавалеру письма, подчас содержащие уже не намёк, а призыв: «Встретимся ли мы с Вами? Я думаю, что да. Но судьба капризна и жестока, и неумолима. Вы знаете, теперь особенно ясно я чувствую над собою этот неумолимый и бесстрастный рок, как, помните, в древних трагедиях… Неужели же, чтобы помнить и, главное, любить жизнь и душу кого-нибудь, нужно непременно видеться, смотреть друг на друга или слушать, вообще материально воспринимать? О нет, пусть это будет не так! Пусть мы не увидимся никогда, но пусть ниточка не рвется» [53, с. 95, 98].

Письмо Веры Тагеевой Игорю Курчатову.

[НИЦ «Курчатовский институт»]

Глава 5

Разочарование

После удачного экспромта с окончанием Таврического университета Игорь встал перед непростым выбором. В России и до революции существовало не так много серьёзных физических школ. Да что там – «не так много»! Одна всего – из настоящих – и существовала: Петра Николаевича Лебедева.

П.Н. Лебедев, родившийся в 1866 году, будущий член-корреспондент Российской академии наук и почётный член её английского аналога, Британского Королевского института, работал в 1900–1911 годах в должности ординарного профессора Московского университета. И вокруг его фигуры довольно быстро сложилась та самая первая в России физическая научная школа. Ибо это был учёный воистину мирового уровня, очень грамотный и широко мыслящий. Лебедев был единственным тогда в России физиком, который мог проводить фундаментальные исследования, опережающие работы даже таких величин, как Максвелл. При этом он пользовался славой тончайшего, даже изощрённого экспериментатора. Ну ещё бы, если он умудрился взвесить солнечный свет?

Пётр Лебедев написал в 1891 году небольшую работу под названием «Об отталкивательной силе лучеиспускающих тел». От неё оставался один шаг до эксперимента. И он был сделан: в стеклянном баллоне, в котором был обеспечен почти полный вакуум, разместили вертушку с двумя парами лопастей из фольги. Один из лепестков каждой пары был окрашен в чёрный цвет, другой оставлен блестящим с обеих сторон. А дальше вертушка начинала вращаться под воздействием давления света, отражаемого блестящими лопастями и поглощаемого зачернёнными.

Это было в духе Курчатова. Но человек, открывший «солнечный ветер», очень рано, в 46 лет, ушёл из жизни, не закончив целого ряда прорывных научных работ. Так что в Москву ехать смысла не было – реальной физической школы там не осталось.

Зато такая школа возникла в Петрограде. В расколотом и свирепом 1918 году. Там знакомый Курчатову по Таврическому университету профессор А.Ф. Иоффе вместе с М.И. Немёновым создали Государственный рентгенологический и радиологический институт.

Как удалось сотворить это уникальное учреждение, в котором были объединены медики, биологи и физики, в период Гражданской войны, голода, разрухи, отсутствия электроэнергии и тепла, саботажа специалистов – совершенно удивительная тема. Ходили даже слухи – а в научной среде любят слухи едва ли не больше, нежели в артистической, – будто пока Иоффе, весь на нервах, убеждал профессуру Политехнического войти в новый институт, Немёнов буквально бегом долетел до Октябрьского вокзала. Оттуда в Москву как новую столицу уезжало всё руководство Народного комиссариата по просвещению. Там учёный убедил постового красноармейца пропустить его к поезду и прямо в тамбуре подписал у наркома Анатолия Луначарского нужные бумаги.

В том числе на 50 тысяч рублей начального финансирования. Которые большевики в свою очередь взяли в конфискованном ими фонде умершего ещё в 1907 году покровительствовавшего науке мецената Христофора Леденцова.

И вот на базе этого, как его назвали, «первого большевистского» института и петроградского Политеха, где Иоффе преподавал, и начала складываться новая советская научная организация. Альтернатива упёршейся в своём протесте большевикам Академии наук – действующая и действенная.

Во всяком случае, в 1923 году, когда в Петроград приехал Игорь Курчатов, институт уже вырос за пределы задуманных в начале трёх отделений: медико-биологического под руководством М.И. Немёнова, физико-технического (А.Ф. Иоффе) и радиевого (руководитель Л.С. Коловрат-Червинский). То, чем руководил Иоффе, через ряд превращений стало Физико-техническим институтом. На базе радиевого отделения (а также радиевой лаборатории Академии наук и радиохимической лаборатории при Геологическом и Минералогическом музее РАН) в январе 1922 года был образован Радиевый институт.

Правда, главными лицами в последнем стали не очень хорошо относившиеся к Иоффе академик В.И. Вернадский и его соратники В.Г. Хлопин, А.Е. Ферсман и И.Я. Башилов. Но с научной точки зрения эти человеческие счёты не имели большого значения. Главное, что в СССР появилась научная школа, уже тогда сосредоточенная на изучении и овладении атомной энергией – «самым могучим источником силы, к которому подошло человечество в своей истории» [61].

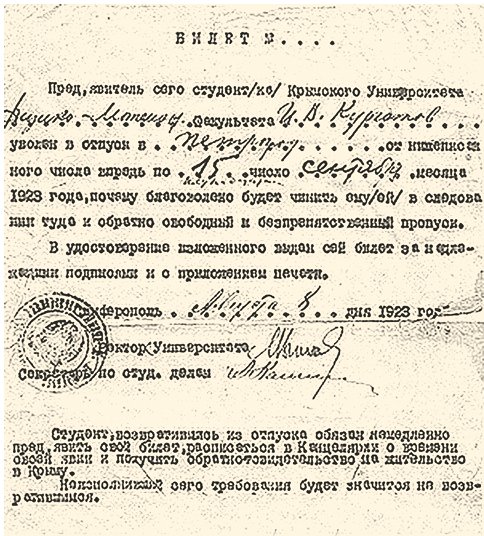

Пропуск И.В. Курчатова в Петроград. 1923 г. [71]