Полная версия:

Та девушка

Ежи-Франтишек (по-немецки – Георг-Франц) Кольшицкий был польский офицер, но он долгое время жил среди турок и владел турецким языком, что и помогло ему, переодетому в турецкую одежду, выполнить возложенное на него задание.

За совершенный подвиг Кольшицкому была обещана награда в счет будущих трофеев, звание почетного гражданина города Вены и документ, разрешающий заниматься в городе любым ремеслом, которое он посчитает выгодным для себя.

В самом деле, после окончания осады было издано два приказа, в которых называется его имя, и это сделало его известным.

Согласно легенде, отступая, турки бросили у стен Вены часть своего обоза, и в нем были обнаружены какие-то мешки, в которых, как предположили австрийцы, были зерна как фураж для вьючных животных. Проще говоря, венцы сочли, что это совершенно бесполезный для них корм для турецких верблюдов.

Как спасителю Вены, Кольшицкому предложили выбрать себе награду, но он отказался от золота, оружия и других даров. Для себя он попросил лишь эти самые пять сотен мешков с кофейными зернами. Так и порешили, тем более что никто все равно не знал, что с ними делать. Кольшицкий же уже имел представление о кофе, так как бывал в Турции, и он подумал, что хорошо было бы перенять сей явно недурной обычай.

Помимо мешков с зернами кофе венские власти подарили Кольшицкому еще и дом, стоивший примерно 400 флоринов, а также избавили его от уплаты налогов. Осенью того же года поляк открыл первую венскую кофейню, которая называлась «У синей бутылки».

Кольшицкий обжаривал кофейные зерна, размельчал их и заливал горячей водой. Этот напиток он предлагал в своей кофейне, но он поначалу не пользовался особым успехом. Это и понятно, венцы охотнее пили пиво и вино, а горький черный напиток им явно не пришелся по душе. К тому же это был турецкий напиток, а в их памяти еще были свежи зверства турок, и патриотические чувства не позволяли воздать ему должное. Но поляк не пал духом, и тут ему на помощь, как это частенько бывает, пришел Его Величество Случай: как-то раз в напиток случайно попал сахар.

Получилось очень вкусно, и тогда Кольшицкий начал эскпериментировать. Он процедил свой напиток, добавил туда три ложки молока и немного меда…

Так был создан знаменитый «Венский меланж», или «Венская смесь» (Wiener Melange). Теперь посетители его кофейни были в восторге, а предприимчивый Кольшицкий дополнительно заказал у венского булочника Крапфа еще и булочки в виде полумесяца.

Так вместе с кофе по-венски горожане стали уничтожать ненавистный им полумесяц, красовавшийся на знаменах турок, и их патриотические чувства были полностью удовлетворены»78.

22 декабря:

«Сегодня дождь. Холодно. Воробьи и ласточки на крышах громоздких хоромин, раздув перья, и потряхивая только мокрыми крылышками, для лучших дней берегли свое веселое щебетанье. Извозчичьи лошади, на стоянке, поджав хвосты и понурив головы, с назад заложенными ушами, уныло следили за ручейками, струившимися по граниту скользкой мостовой. Извозчики, нахлобучив лоснящиеся капюшоны, не приветствовали более прохожих. Да и куда же было ехать в такую погоду? По обыденной надобности венский житель средней руки, зачастую даже сын высокородной семьи, ради сбережения гульдена предпочитает в дождь и грозу, предаваться пешему хождению».

23 декабря:

«Вечером были в Венской опере. Это последний спектакль перед начинающимся католическим Рождеством.

Венская придворная опера – крупнейший оперный театр Австрии, открытие которого состоялось 25 мая 1869 года оперой Вольфганга Амадея Моцарта «Дон-Жуан». В начале XX века Венская опера, благодаря реформаторской деятельности Густава Малера (главного дирижера театра), стала одной из лучших в Европе.

Мы с Анной Любовецкой слушали оперу П. И. Чайковского «Пиковая дама» (The Queen of Spades). Наиболее запомнившимися исполнителями были:

Ирена Абендрот – Лиза (сопрано).

Паскуале Амато – Граф Томский (баритон).

Карел Буриан – Распорядитель (тенор).

Давыдов Александр – Герман, (русский тенор)».

23 декабря. Поздний вечер:

«Ночным поездом выехали в Цюрих (около 8 часов езды)».

24 декабря 1909 г. – 3 января 1910 г.:

«В Цюрихе в начале 9-го утра 24 декабря пересаживаемся на поезд, следующий в город Санкт-Мориц (St. Moritz), – элитный горнолыжный курорт в Швейцарских Альпах.

Необходимо отметить, что сеть железных дорог опутывает практически все населенные пункты в Швейцарии. До любого «захолустного поселения» можно добраться на поезде. Поезда комфортные, тихие, идеально чистые и ходят строго по расписанию. От Цюриха до Санкт-Морица 210 км, путь занимает около 4-х часов.

Сам городок, небольшой милый и уютный (порядка 1000 жителей), расположен в Верхнем Энгандине, кантон Граубюнден, рядом – большое озеро (St. Moritzersee). По склонам близлежащих заснеженных гор проложены многочисленные лыжные трассы, оборудованные бугельными подъемниками.

Санкт-Мориц прекрасен, он волшебно сияет в эти солнечные зимние дни! Его белая котловина, будто гигантская жемчужная раковина, поднятая со дна океана к вечным снегам, врезается своими отточенными краями в прозрачную синь. Пропитанный солнцем воздух так чист, что все здесь кажется еще более далеким, и звезды, словно искры Бесконечности, рассыпаются по ночному небу. А ослепляющая белизна, вездесущая, неземная белизна высокогорного снега! Из всего, что есть в мире, только драгоценные камни, в которых светится их душа, но не оболочка, пылают такими красками. Этого нельзя описать. Этого нельзя нарисовать. Все грозное, суровое, резкое, что таит в себе эта сущность, исчезает и смягчается здесь, где зима – это блеск, солнце, прозрачность, свет и чистота. Нечто сверкающее, как бриллиант, но более нежное, ясное, как утренняя заря, и более могущественное. И нечто таинственно безмолвное, на первый взгляд, пребывающее в вечном покое (если б его не тревожили люди!).

Выше, на склонах гор, красочные фигурки лыжников, одетых в красные, желтые и синие костюмы с большой скоростью мчатся вниз, взметая на поворотах белые снежные шлейфы.

Мы с Анной скромненько походили на лыжах внизу, а затем местный житель, тренер Лыжной школы Тион ле Коллон, старательно всю неделю обучал нас арлбергскому и лилиенфельдскому поворотам на снегу, наряду с плугом и телемарком. Но больше всего мы катались, вырядившись в Рождественнские наряды, на широких прочных деревянных санях, с полозьями, подбитыми металлической лентой.

Новогодний вечер был мил: многочисленная компания пила шампанское и чудесное токайское вино, от души веселилась, разыгрывала шуточные сценки. Мы много пели, танцевали, прыгали с балконов гостиницы в сугробы».

Вечером 4 января 1910 года наши путешественницы вернулись в Вену.

Санкт-Мориц

Весело на катке

Катание на санях

5 января 1910 г.:

Как обычно, с 1 января начался Венский карнавальный сезон балов. Настроение было приподнятое. В Вене танцевали повсюду. Даже важные переговоры велись в обстановке непрекращающихся празднеств, балов, торжественных приемов и других развлечений. Самыми популярными являются здесь вальсы Иоганна Штрауса-отца (152 вальса). Однако звучат и произведения Йозефа Ланнера, – именно этот австрийский композитор, дирижер и скрипач является основоположником венского классического вальса, который из простого танца превратился в самостоятельный жанр. Некоторое время Йозеф Ланнер был дирижером Венского полкового оркестра.

На протяжении нескольких лет Йозеф Ланнер и Иоганн Штраус соревновались друг с другом в скорости сочинения и количестве создаваемых вальсов. Ни один не хотел уступать. В результате современники стали называть Ланнера за сентиментальный и тонкий стиль его музыки «Моцартом вальса», а порывистому и страстному Штраусу присвоили звание «Короля вальса».

Великий Фредерик Шопен, сам сочинивший семнадцать вальсов, написал как-то одному своему другу из Вены: «Венцы теперь – поклонники вальса. Он звучит везде. Музыкальными кумирами стали молодой Иоганн Штраус и Ланнер. Среди множества венских развлечений славятся вечера в гостиницах, где за ужином Штраус и Ланнер разыгрывают вальсы. После каждого вальса получают шумные аплодисменты».

6 января 1910 года:

«В кафе „Café Sperl“ на Gumpendorfer Straße в полдень состоялась встреча с моим кузеном.79 Пили чудесный кофе с фирменным тортом Захер, венским яблочным штруделем80 и пирожными. Атмосфера в кафе очень уютная, интерьер оформлен в приглушенных тонах золотисто-шоколадного оттенка. В воскресенье с полудня до вечера в кафе играет живая музыка».

Здесь прерывается запись в дневнике

Татьяны Витвицкой.

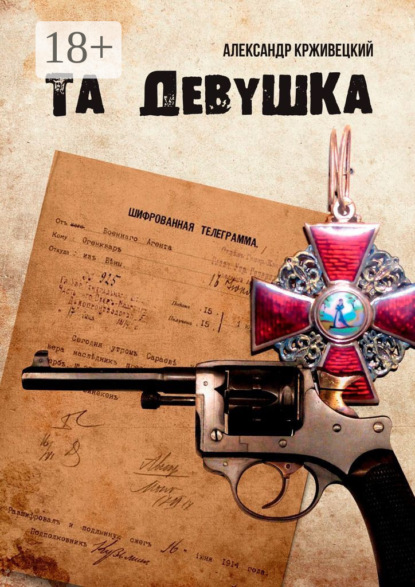

Коротко отметим, что 12 января 1910 г. в одном из кафе Вены состоялась новая встреча Татьяны Витвицкой со связником, который предупредил ее о том, что с этого момента ей передается псевдоним агента, вернувшегося в Россию: агент №25. Позже он познакомил ее с прибывшим на встречу высокопоставленным офицером австрийского генерального штаба – полковником Альфредом Редлем. Было условлено, что в середине февраля на Венском Оперном бале, который совпадает с праздниками «фашингов» – веселых австрийских карнавалов и маскарадов, Альфред Редль представит Татьяну Витвицкую Софии Хотек, светлейшей герцогине Гогенберг, – морганатической81жене австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда, наследника престола императора Австро-Венгрии.

Уже через месяц (18 марта 1910 года) Татьяна Витвицкая оказалась в числе фрейлин герцогини Гогенберг и прочно обосновалась во дворце Бельведер,82 а еще через две недели на имя начальника Главного управления Генерального штаба Российской империи генерал-лейтенанта Гернгросса Евгения Александровича поступила первая шифрованная телеграмма из Вены от агента №25 с донесением. А оставшуюся в одиночестве Анну Семеновну Любовецкую взял под свою опеку сам посол Российской империи в Австро-Венгрии, гофмейстер Николай Николаевич Гирс, а затем, – с 1913 г. по 31июля 1914 г. – новый посол – действительный статский советник Николай Николаевич Шебеко.

Вскоре княгиня Анна Любовецкая стала признанной хозяйкой балов, официальных приемов и званых вечеров Посольства Российской империи в Австро-Венгрии.

Глава III.

Тайны высочайшего двора Австро-Венгерской империи

…Пора чудес прошла,

И нам приходится отыскивать причины

Всему, что совершается…

Уильям Шекспир. Генрих V (I, 1).К началу описываемых событий, дряхлеющая Австро-Венгерская империя, во главе с престарелым императором Францем-Иосифом I (которому намедни исполнилось 79 лет), испытывала целый букет различных кризисных явлений – военно-политических, территориальных, экономических, этнических и межконфессиональных.

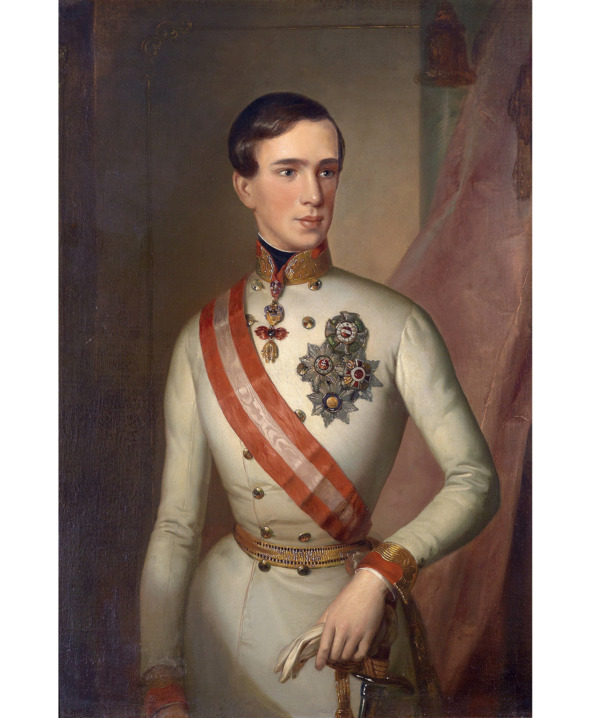

Франц-Иосиф I – Император Австрии, Апостолический король Венгрии83 и Король Богемии, глава двуединого государства – Австро-Венгерской монархии, являлся на то время самым долгоправящим главой государства в мире.

Практически с самого дня рождения (август 1830 г.) судьба оказалась неблагосклонной к будущему монарху: при родах его случайно уронили на пол, что возможно явилось причиной задержки речи (он не говорил до 4 лет), а в дальнейшем был туг на ухо и медленно соображал. Но юный герцог (тогда он был еще герцогом) всегда отличался завидным упорством и настойчивостью и обнаружил недюжинные способности к языкам: кроме немецкого он в совершенстве владел французским, английским, итальянским, очень хорошо знал венгерский и латынь, свободно говорил на польском и чешском языках.

Большое внимание в его образовании было уделено военным наукам. Это наложило определенный отпечаток на его характер: всю жизнь Франц-Иосиф сохранял любовь к порядку, дисциплине, униформе, строгому соблюдению субординации. Напротив, музыка, поэзия, искусство играли в его жизни очень незначительную роль.

От природы Франц-Иосиф имел общительный, веселый нрав, любил простоту жизни и отношений. Как отмечают хронисты, – «в области государственных и юридических наук он не успел получить фундаментальных познаний, так как учеба его была прервана революцией в Венгрии».

Озорная шутка Всемирной истории состояла в том, что революция, с одной стороны, – лишила Франца-Иосифа фундаментального образования, с другой, – расчистила ему путь к престолу империи. Венгерская революция 1848 года представляла собой локальную версию общеевропейской революции, так называемой «Весны народов» – волны революционных движений в Европе, носивших в основном антифеодальный и национально-освободительный характер.

В Вене также вспыхнуло вооруженное восстание, в ходе которого был расстрелян известный немецкий политик Роберт Блюм – депутат общегерманского парламента.

Главными лозунгами Венгерской революции были децентрализация Австрийской империи, демократизация и мадьяризация.84

Франц-Иосиф I в 1849 году

Однако политика мадьяризации натолкнулась на сопротивление славянских народов, привела к росту межнациональной напряженности и широкомасштабной войне, в которую оказалась вовлечена даже Россия: боевые действия между отрядами венгерской и австрийской армиями были осложнены стычками со славянским ополчением и интервенцией русской армии генерал-фельдмаршала И. Ф. Паскевича (106 000 штыков), которая располагалась у южных границ Царства Польского и была назначена в поход для усиления австрийских войск. В результате революцию ждало поражение. Независимость Венгрии была отложена на 70 лет, а венгры лишились своих позиций в Трансильвании, Словакии и Воеводине.

В ходе Венгерской революции 1848 года дядя Франца-Иосифа – Фердинанд I85 отрекся от престола, а отец отказался от прав наследования в пользу сына, и 18-летний Франц-Иосиф I (Franz Joseph I Habsburg) оказался во главе многонациональной державы Габсбургов.

По сути, новый император получил корону во многом благодаря помощи русских войск в подавлении Венгерского восстания. Впрочем, неуклюже-лукавый и плутовато-наивный снобизм нового императора вылез наружу довольно скоро: русский император Николай I в Крымской войне надеялся на поддержку недавно вырученных австрийцев, однако Австрия не только не поддержала Россию, но, оставаясь в стороне от конфликта, по его завершению, – настояла на наиболее жестком ультиматуме России по условиям мира. Дополнительный груз ошибок на дипломатическом поприще привел к тому, что страна лишилась и других важных союзников.

Этим обстоятельством воспользовалось Сардинское королевство, – при поддержке Франции и Пруссии возобновившее борьбу за объединение Италии, в результате чего Австро-Венгерская империя потеряла Ломбардию, а представители дома Габсбургов лишились власти также в Модене и Тоскане.

В 1866 году Австрия начала войну против Пруссии за лидерство в германском мире, но после битвы при Садовой, закончившейся разгромом австрийской армии, империя признала поражение. Вскоре Австрия потеряла Венецию и вынуждена была также согласиться на объединение северогерманских государств во главе с Пруссией. После этого венгерская элита, при посредничестве супруги Франца-Иосифа – Елизаветы Баварской – добилась от монарха предоставления ей равных прав с австрийскими немцами и преобразования Австрийской империи в двуединую монархию. Опасаясь новой революции, император, в 1853 году чуть не убитый венгерским националистом, был вынужден согласиться.

Само покушение на императора Франца-Иосифа I вошло в историю Австрии как одно из самых знаменитых неудавшихся преступлений.

Стояла морозная солнечная погода, располагавшая к пешим прогулкам, которые так любил молодой Франц-Иосиф. После сытного обеда он отправился на променад в сопровождении адъютанта графа Максимилиана О'Доннела. Монарх прошел вдоль бастиона Кернтнертор-Бастай, остановился и склонился над каменным ограждением. Неожиданно сзади на него напал неизвестный мужчина с ножом в руке. Он ударил Франца-Иосифа в спину, однако острый клинок наткнулся на металлическую пуговицу и государь отделался испугом и легкой царапиной. Помимо пуговицы императора спасла молниеносная реакция адъютанта, которому удалось частично отразить удар нападавшего. На помощь О'Доннелу поспешил проходивший мимо состоятельный господин Йозеф Эттенрайх, в прошлом мясник и торговец овсом. Эттенрайх в то же самое время совершал свою традиционную прогулку, и, заметив неладное, он за долю секунды оказался рядом с нападавшим. Мужчины повалили злоумышленника на землю и не отпускали его до прибытия полиции.

Террористом оказался ученик портного Янош Либени, родом из Венгрии. По одной из версий Либени был венгерским патриотом, который надеялся, что со смертью императора падет австрийское господство и Венгрия обретет свободу.

Преступника-неудачника приговорили к смертной казни, и спустя восемь дней приговор был приведен в исполнение: Либени повесили рядом с колонной Прядильщицы на кресте (Spinnerin am Kreuz) в венском районе Фаворитен.

Оба спасителя императора прославились на всю страну. Адъютант Максимилиан О'Доннел был удостоен нескольких европейских орденов и стал почетным гражданином Вены, Праги, Пешта, Любляны и Загреба, получил право на строительство роскошной виллы в зальцбургском саду Мирабель. А бывший мясник Йозеф Эттенрайх получил лично из рук императора орден Франца-Иосифа, а спустя пять дней ― Большую золотую медаль Вены; затем ему был дарован дворянский титул, и Йозеф стал именоваться не иначе, как рыцарь фон Эттенрайх.

Вена отметила неудавшееся покушение по-своему: Иоганн Штраус-сын написал в честь этого события марш «Счастливое спасение императора». Более того, в ознаменование монаршего спасения Штраус устроил большой праздник в зале «Шперль». «Гостей было очень много,― писал один репортер, ― а когда грянул новый марш капельмейстера Штрауса „Счастливое спасение императора“, в который был вплетен австрийский национальный гимн, восторг слушателей просто не мог утихнуть, и только после пятикратного повторения этого подлинно патриотичного марша всеобщие эмоции немного уменьшились».

Тогда же в среде простых горожан родилась песенка об экзекуции над учеником портного, известная в австрийской столице и по сей день. Там пелось:

Auf der Simmeringer Had’,hat’s an Schneider verwaht,es g’schicht ihm schon recht,warum sticht er so schlecht.«Наказание за дело, кто же бьет так неумело?

(Es g’schicht ihm schon recht, warum sticht er so schlecht.)» – шутливо вопрошали венцы.

В 1871 году Австро-Венгрия признала провозглашение Германской империи и вступила с ней в альянс, в который до середины 1880-х годов входила и Россия. Это позволило державе Франца-Иосифа усилить свое влияние на Балканах. В частности, в ходе Русско-турецкой войны империя оккупировала, а затем аннексировала Боснию и Герцеговину, что привело к усилению разногласий с Россией и открытому противостоянию с Сербией.

Тем не менее, последовательно проводимые реформы в империи, несмотря на всю их умеренность, дали хорошие результаты. С введением всеобщей воинской повинности усилилась армия. Окрепли финансы. Строительство многочисленных железных дорог привело к промышленному подъему. Было объявлено равноправие исповеданий. Большие успехи достигнуты в области просвещения. Вена и другие города расширились и украсились прекрасными зданиями. Отчуждение с Пруссией, наступившее после 1866 г., было преодолено в 1878 г., когда Австро-Венгрия получила по решению Берлинского конгресса Боснию и Герцеговину.

В то же самое время, личная жизнь Франца-Иосифа постоянно сопровождалась трагедиями, а жизнь императорской семьи, в целом, неоднократно становилась предметом пересудов и скандалов.

У Франца-Иосифа никогда не было друзей, а со своей женой – баварской принцессой Елизаветой, известной в домашнем кругу как Сисси, – он был близок лишь в первые годы после свадьбы.

История брака Франца-Иосифа и Елизаветы, более известной как Сисси, происходившей из младшей ветви баварской династии Виттельсбахов, хорошо известна. Франц-Иосиф должен был жениться на старшей сестре Елизаветы – Елене, но отчаянно влюбился в пятнадцатилетнюю Сисси и настоял на браке с ней. Свадьбу сыграли в 1854 году. Франц-Иосиф оказался любящим и заботливым мужем, однако обстоятельства не способствовали счастью. Сисси не нравился этикет венского двора, она враждовала со свекровью, властной эрцгерцогиней Софией, а росшая с годами эксцентричность императрицы вызывала негодование в придворных кругах. А вокруг, – в императорской семье, – безумная, бессмысленная, безудержная, первородная ложь, интриги, зависть, сплетни и наушничество… Но императорский двор продолжает жить своей жизнью: каждое утро императрица Австро-Венгрии выбирает одно из украшений с большим камнем. Именно этот цвет камня становится самым модным в этот день. Об этом обязательно выходит статья в первом же номере венской газеты; как правило, журналист модного обозрения не стесняется, и пройтись по тому, кого же хотела императрица своим выбором уязвить.

Каждый, для кого мода хоть что-то значит, должен раздобыть украшение с таким камнем, чтобы носить его в течение дня. Многие примы Венской оперы просто не примут подарок из камней не того цвета.

Главное событие модной жизни – бал в Венской опере. На балу все стараются выставить напоказ свои модные драгоценности или же скрыть их отсутствие. Всем модным – почет и уважение; все, кто «не смог», стараются избежать неловких замечаний. Помимо монархов и их супругов, в Императорскую ложу могут быть приглашены только соответствующе шикарным образом одетые дамы и господа.

Финал – утренняя газета. В той же колонке о моде, где объявляется новый цвет, автор пишет, кто вчера на балу выглядел чудесно с модными камнями, а у кого начались проблемы. Те, кто не был на балу, из газеты узнают, «с кем дружить, а с кем не стоит».

Отношения Сисси с матерью императора эрцгерцогиней Софией Баварской не сложились, что вскоре обернулось для Елизаветы нервным расстройством. Она заполняла свою тоску бесконечными ритуалами и косметическими процедурами, не сумела реализоваться в полной мере как мать, – дети тоже стали ей чужие. Её, обладающую хрустальной душой, подавляла окружающая обстановка. Она хотела любить своего мужа, пыталась завоевать расположение своей свекрови, но не смогла.

Влюбленная в красоту, сама считающаяся одной из наиболее красивых женщин в Европе, она ежедневно жертвовала три часа на прическу, использовала вуали и зонтики от солнца, чтобы скрыть признаки старения лица; она принуждала себя никогда не улыбаться, чтобы скрыть дефекты зубов. Конечно, она вынуждена была возвращаться в ненавистную ей Вену для участия в больших балах или некоторых церемониях, от которых невозможно было отказаться, тем более что Франц-Иосиф не прекращал посылать ей нежные письма. Она поощряла длительные романы своего мужа, чтобы охладить его пыл к ней и освободить себя от супружеских принуждений. Как только представлялась возможность, она ездила в родную Баварию, особенно в свой любимый Поссенхофен, где жила вся ее семья, для того чтобы в этом городке почерпнуть нежность и понимание подальше от двора.

В двадцать один год Сисси, мать троих детей, лишенная любых проявлений свободы, ненавидимая своим окружением, поняла, что может иметь будущее, лишь бежав. И в 1860 году, сославшись на легочное заболевание, она впервые с момента замужества оставила Вену, чтобы побыть на солнце, анонимно, далеко от двора, на Мадейре. Она оставалась там несколько месяцев, несмотря на взволнованные и ежедневные письма Франца-Иосифа.

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно:Ты так невыразимо хороша!О, верно под такой наружностью прекраснойТакая же прекрасная душа!Какой-то кротости и грусти сокровеннойВ твоих очах таится глубина;Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;Как женщина, стыдлива и нежна.Пусть на земле ничто средь зол и скорби многойТвою не запятнает чистоту,И всякий, увидав тебя, прославит Бога,Создавшего такую красоту!86Потом в течение более чем тридцати лет она не прекращала свои дальние поездки, для этого у нее была специальная яхта. Она появлялась при венском дворе помолодевшая, с ожившим взглядом, чтобы тут же вновь потонуть в душевной нестабильности, из-за которой по Европе уже пошли слухи о ее сумасшествии. Она принуждала себя к жестким режимам, часами занималась конным спортом, гимнастикой или прогулками быстрым шагом. Во что бы то ни стало, Сисси стремилась выглядеть безупречно. Почти все время императрица проводила в путешествиях, редко встречаясь с мужем и почти не видя детей.