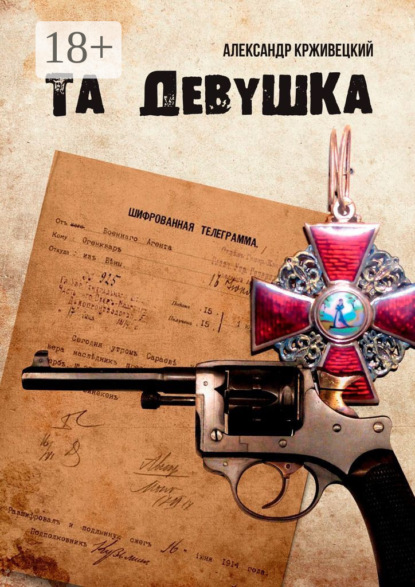

Полная версия:

Та девушка

Алексей Максимович пригладил большими пальцами рук свои усы и продолжил:

– И еще один случай в Москве, сам был свидетелем, – вызывает как-то Федя слугу и спрашивает:

– Я тебя к балерине К. посылал передать коробку конфет один раз. Так?

– Так, барин.

– А потом выяснил, что ты три раза ей конфеты подносил и все от моего имени. Что это значит?

– Барин! Коробка конфет стоит рубль, а она давала мне на чай три рубля… Вот я и решил подработать!

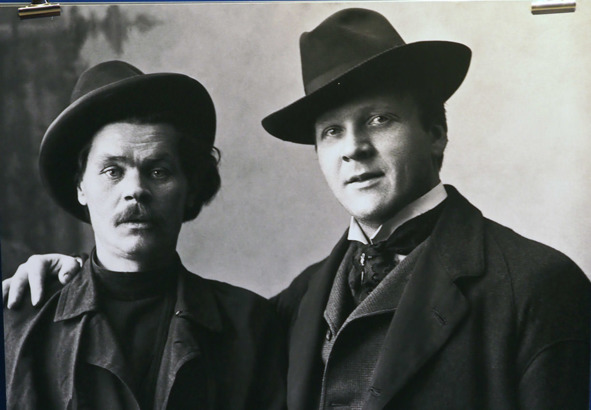

А. М. Горький и Ф. И. Шаляпин

– Федя хохотал так, – говорил Горький, – как могли бы хохотать тысячи лет назад лишь боги на Олимпе! Зубы сверкали, ноздри раздувались и трепетали… И это была гениальная классическая скульптура – смеющийся титан!!! – А вот еще: однажды за обедом в доме у Шаляпиных шел разговор о знаменитом итальянском оперном певце Мазини. После обеда сын Федора Ивановича Боря спросил:

– А что, папа, Мазини вправду был хороший певец?

Федор вздохнул:

– Мазини, миленький, был не певец. Это вот я, ваш отец, – певец, а Мазини был ангел!

Взял слово Федор Иванович:

– В начале певческой карьеры, я вдруг получил телеграмму из «Ла Скала» с предложением исполнить на этой сцене партию Мефистофеля в опере Бойто, и поначалу решил, что это розыгрыш, но, когда понял, что все серьезно, что меня не разыгрывают, страшно испугался. Чтобы театр отозвал свое приглашение, я назначил баснословный по меркам тех лет гонорар, в надежде, что контракт не будет подписан. Но в театре приняли мои условия.

– А на гастролях в Лондоне как-то исполнял партию Бориса Годунова. На одном из спектаклей в зале присутствовал король Англии. Видимо он был доволен моим исполнением и передал приглашение зайти в королевскую ложу. Пройти туда можно было только через зал. Ну, я так и пошел, прямо в гриме и в костюме только что сходившего с ума царя Бориса. В королевской ложе возникла пауза, король почему-то молчал. Тогда я, решивший, что монарх робеет перед величием русской музыки, заговорил с ним первый, чем нарушил этикет. Но король был так растроган, что мне все сошло с рук…

И Шаляпин, вдруг, смешался перед нами, разволновался, покраснел. Стало понятно – перед нами робкий великан, ставивший в тупик королей. В великом басе уживалось несовместимое: он был богемным и застенчивым одновременно, он был снобом и очень непосредственным искренним человеком.

И разговор подхватил Иван Бунин:

– Федор горячо хотел познакомиться с Чеховым и много раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

– Да зачем же дело стало?

– За тем, – отвечал он, – что Чехов нигде не показывается, все нет случая представиться ему.

– Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.

– Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А, кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как-нибудь к нему…

Я не замедлил сделать это и убедился, что все была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать… А вышел от него в полном восторге:

– Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.

– Спасибо, на добром слове, – сказал я, смеясь.

Он захохотал на всю улицу.

Все стали просить Федора Ивановича спеть, но он отнекивался. Катя Желябужская умоляла, хоть как-то, самую малость показать свой голос. Федор Иванович встал, взял со стола большой хрустальный стакан, поднес ко рту и выдохнул: «Ха» – стакан разлетелся на мелкие осколки. – Все остолбенели!

Так, в разговорах и застольях прошло два дня. Федор Иванович засобирался в Милан, в «Ла Скалу», отрабатывать контракт. Все толпой пошли провожать его на пароход…

Стала готовиться в путь и чета Буниных. Вместе с ними покинули Капри и две молодые путешественницы из России, чтобы еще раз увидеть Неаполь, а после Сицилию (Сиракузы, Палермо, Мессину).

Вскоре похолодало. Началась нескончаемая полоса дождей с сильными порывами ветра. Мы в разговорах все чаще вспоминали наш чудесный остров Капри. Иван Алексеевич эту пору поэтически определил так:

«Проносились над островом зимние шквалы и буриТо во мгле и дожде, то в сиянии влажной лазури,И качались, качались цветы за стеклом,За окном мастерской, в красных глиняных вазах, —От дождя на стекле загорались рубины в алмазахИ свежее цветы расцветали на лоне морском.Ветер в раме свистал, раздувал серый пепел в камине,Градом сек по стеклу – и опять были ярки и синиСредиземные зыби, глядевшие в дом,А за тонким блестящим стеклом,То на мгле дождевой, то на водной синевшей пустыне,В золотой пустоте голубой высоты,Все качались, качались дышавшие морем цветы…»58.А в письме к Горькому Бунин писал: «С великой нежностью и горечью вспомнил Италию – с нежностью потому, что только теперь понял я, как она вошла мне в сердце, а с горечью по той простой причине, что когда-то теперь еще раз доберешься до Вас, до казы (виллы) Вашей и до вина Вашего…».

Завершая рассказ о Максиме Горьком, следует отметить, что десятилетняя совместная жизнь актрисы и писателя – и в России, и на Капри – была безмятежной. Единственной причиной для разногласий у них была персона В. И. Ленина, восторг к которому Горького, именовавшего вождя «дворянчиком», позже поменялся на довольно критическое, а Андреева пролетарского вождя боготворила. Владимир Ильич тоже был неравнодушен к красавице. Называл ее «товарищ Феномен» и иногда поручал какое-то дело именно ей, а не «тяжелому на подъем Алексею Максимовичу».

* * *Наконец, Рим! Необходимо отметить, что ни одна европейская культура так не притягивала любопытных русских, как культура итальянская в своих многообразных проявлениях – венецианском, тосканском, римском, неаполитанском. Для образованного русского человека путешествие в Рим или Флоренцию было скорее паломничеством, нежели праздным вояжем, как на французскую Ривьеру или на воды в Германию.

Поначалу Вечный город произвел на Татьяну Витвицкую ужасное впечатление. Какое-то нагромождение древних развалин, великолепие мраморных гробниц, эти постоянные напоминания на каждом шагу о кладбище заставляют предположить, что сама Смерть, похоже, родилась именно здесь.

Что же конкретно придает ореол нетленности Вечному городу? Герцен полагал, что разгадка – в бессмертии античного наследия. «Вечный Рим – тут», – убежден Герцен, всматриваясь в руины Колизея, Форума, Палатина. Да, размышляет он, – древний мир пал, как могучий гладиатор, но время не смогло сокрушить его останков, и они ушедшие в землю, заросшие мхом и плющом, – «величественнее и благороднее всех храмов Браманте и Бернини»59.

Анна Любовецкая успокаивала свою спутницу:

– Не тревожься. Даже Николай Васильевич Гоголь утверждал, что «влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу, но зато уж на всю жизнь».

По мнению Владимира Вейдле,60 Вечный город легче себе представить вообще без античных развалин, чем без Тритона на пьяцца Барберини, без Испанской лестницы, без купола Святого Петра и даже без симпатичного слона, который тащит на себе обелиск на площади Минервы. Разгадка бессмертия Вечного города, по Вейдле, – в римском барокко, одной из самых целостных и насыщенных жизнью художественных систем, какие только знает история искусства. И хотя – да! – эта система проистекает из необыкновенно могущественного чувства смерти («подстерегающей, пронзающей, изнутри просвечивающей жизнь»), но любовь к жизни этим не только не умалена, но, согласно Вейдле, напротив, «доведена до исступления»: «Отсюда и повышенная праздничность и щедрость замыслов, и сосредоточенная телесность всякой формы… Религия отчаяния и надежды, не уверенность, а страстная жажда воскресения во плоти, создала эту трагически потрясенную архитектуру, это изнутри надтреснутое великолепие, этот в Риме рожденный строй искусства и самой жизни…».61

Поселились наши дамы на вилле Дориа Памфили (Doria Pamphilj) на Via Aurelia Antica в западной исторической части города, в полутора километрах к югу от Ватикана.

Писатель Серебряного века Борис Зайцев писал об этом замке: «Есть именно нечто лучезарное в послеполуденном облике рощ виллы Дориа. Светлый туман воздуха прозрачного, вдаль голубеющего, как кристалл. Мелкий и яркий свет в листьях, в песке дорожек, в спицах проезжающего экипажа… С виллы уходишь в светлом обаянии. Да, это нежный солнечный отдых, это улыбка рощ, лугов и анемонов, созданных для того, чтобы бедному человеку приоткрыть сон радости, видение света и великолепия. Подходя в вечереющем воздухе к Aqua Paola на Яникуле,62 созерцая массы ее вод, светлых, прозрачных, плавно катящихся струями, во славу Рима и папы Павла, – соединяешь их с образом виллы Дориа. Где свет, там и прозрачность. Где тишина, там мягкий плеск влаги».63

Однажды вечером на вилле Дориа Памфили раздался телефонный звонок. На проводе – посол России в Италии князь Николай Сергеевич Долгоруков:

– Уважаемая Анна Семеновна! Имею честь передать Вам приглашение Его Императорского Величества на парадный обед в замке Ракконидже в ознаменование союза России и Италии. Обед состоится завтра, в 8 часов вечера. За Вами будет послан автомобиль. Приятно было пообщаться!

Местные газеты сообщали: «РАККОНИДЖИ, 10 (23) октября. В 8 часов вечера в замке состоялся парадный обед на 36 кувертов. Российский Государь Император занимал место в центре стола, между королем и королевой Италии.64 Город вечером представлял необыкновенное зрелище. Все население собралось на улице и перед дворцовой площадью. Муниципалитет, расположенный прямо против дворца, эффектно иллюминирован. На дворцовой площади от 8 до 9 часов вечера местное музыкальное общество, председателем которого состоит фабричный рабочий, исполнило серенаду и русский народный гимн. Всеми чувствуется необыкновенно праздничное настроение».

После торжественного обеда министр иностранных дел Российской империи, гофмейстер Александр Петрович Извольский отвел Анну Любовецкую к окну и вполголоса обратился к ней с просьбой:

– Дорогая Анна Семеновна! Я слышал о плане Вашего турне по Европе. Осмелюсь просить Вас не опекать слишком строго свою компаньонку в Вене. Она выполняет одно мое небольшое пикантное поручение.

Обескураженная княгиня еле слышно ответила:

– Посчитаю за честь, Ваше Превосходительство!

Собор Святого Петра

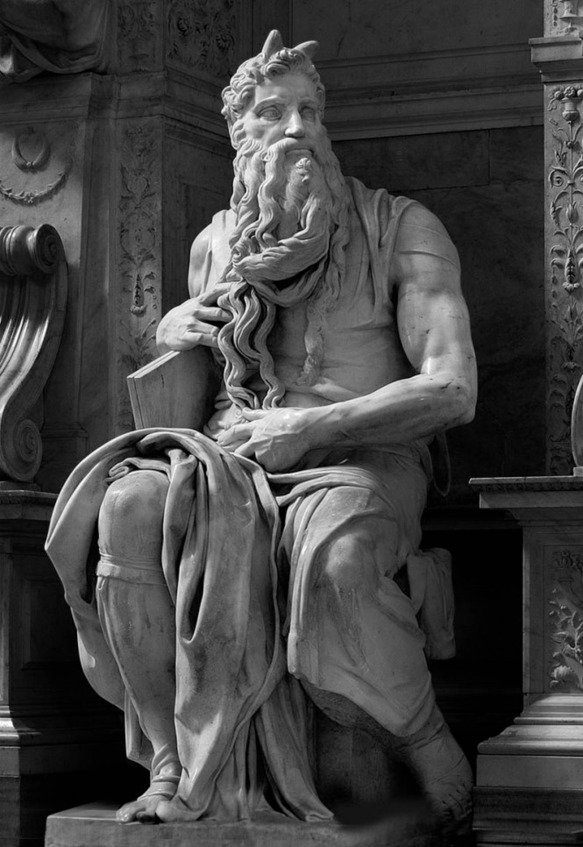

«Моисей» Микеланджело в церкви San-Pietro-in-Vincoli

Меж тем газеты вышли с новыми сообщениями:

РАККОНИДЖИ. Сегодня, в 12 часов дня в замке состоялся фамильный завтрак. После завтрака Государь Император и король охотились в прилегающем к замку лесу. В охоте принимали участие барон Фредерикс, министр двора, и несколько лиц свиты.

А в это время на виллу Дориа Памфили незаметно проскользнул человек в темной одежде. Связной передал Татьяне Витвицкой инструкции, значительную сумму денег, пароль агента-связника в Вене и револьвер системы Наган, образца 1895 года.65

В один из дней, прогуливаясь по центру Рима, совершенно неожиданно Татьяна увидела на площади мужчину восточного типа с роскошными усами. Вместе с Анной они решили подойти поближе к этому человеку. Вот как описывал встречу сам Георгий Гурджиев: «Мне кажется, прошло не менее четырех лет, когда я встретил ее в Италии вместе с сестрой князя Юрия Любовецкого. Это произошло при следующих обстоятельствах. Однажды в Риме я очутился в затруднительном положении, так как у меня кончились почти все деньги, и, следуя совету двух молодых айсоров, с которыми я здесь познакомился, я стал уличным чистильщиком обуви. Нельзя сказать, что с самого начала мой бизнес пошел успешно, поэтому я решил внести в него некоторые усовершенствования. С этой целью я заказал специальное кресло, под сиденьем которого незаметно для окружающих помещался фонограф Эдисона, к которому было прикреплено нечто вроде наушников. Таким образом, клиент, севший в кресло, мог насладиться оперными ариями, пока я занимался его обувью. В дополнение к этому я укрепил на подлокотнике небольшой поднос, на который ставил стакан, графин с водой и вермут, а также клал несколько иллюстрированных журналов. Теперь мои дела пошли исключительно хорошо, и на меня посыпались не сантимы, а лиры. Любопытствующие зеваки весь день толпились вокруг меня. Они ждали своей очереди и глазели на диковинку, производя впечатление не очень нормальных людей. В этой толпе я несколько раз замечал одну юную леди, которая показалась мне знакомой. Так как я был очень занят, то не имел возможности хорошенько рассмотреть ее, но однажды она сказала своей спутнице: «Держу пари – это он». Я был так заинтригован, что, немедленно бросив работу, подошел к ней и спросил: «Скажите, пожалуйста, кто вы? Мне кажется, я вас где-то видел».

– «Я та, которую вы однажды так возненавидели, что мухи, попадая в поле этой ненависти, немедленно дохли, – сказала молодая женщина. – Если вы помните князя Юрия Любовецкого, тогда, возможно, вспомните и бедную девушку, которую сопровождали в Россию из Константинополя». Я конечно же узнал Витвицкую и ее спутницу, и все последующие дни, вплоть до их отъезда в Монте-Карло, мы встречались и разговаривали».66

Позже Татьяна Витвицкая вспоминала: «Из Рима мы отправились в Монте-Карло и далее в Ниццу, небольшой приморский городок, принадлежавший когда-то Королевству Сардиния, а теперь (после 1860 года) вошедший в состав Франции». В середине XIX века в бухте Вильфранш, рядом с Ниццей, обосновалась военно-морская база Российской Империи. А вот славу «русского курорта» Лазурному берегу и, в особенности, Ницце принесла любовь к этим местам супруги Николая I, Александры Федоровны, которая в октябре 1856 года прибыла сюда с небольшой свитой, с намерением пройти здесь курс лечения и укрыться от довольно сильной стужи в России. Мягкий климат, теплые зимы привлекли в эти края иностранцев, прежде всего русскую знать, и очень быстро маленький приморский городок превратился в настоящий «зимний салон» Европы. Русская речь, зазвучавшая в Ницце, сделала ее похожей на Ялту. На улицах Ниццы и Канн не редкость – особняки потомков старинных русских родов, православные церкви. Некоторые улицы даже носят российские названия, да и русской речью здесь, действительно, никого не удивишь.

«Был и я в стране чудесной,Там, куда мечты летят,Где средь синевы небеснойНенасытный бродит взгляд,Где лишь мул наверх утесаПуть находит меж стремнин,Где весь в листьях в мраке лесаРдеет сочный апельсин…».67Жители приморского поселка Мандельё-ла-Напуль, на Лазурном берегу, с большим уважением вспоминают внука царя Николая I, великого князя Михаила Михайловича – именно он привез из Шотландии идею устроить поле для гольфа в этой безвестной рыбацкой деревушке. Так появился первый на Средиземном море гольф-клуб. Очень скоро гольф приобрел известность, а многочисленные знатные гости из европейских столиц стали завсегдатаями этого клуба.

Массовому русскому присутствию на Лазурном берегу способствовало открытие железнодорожного сообщения Париж-Лион-Средиземноморье, принадлежавшего частной компании с аббревиатурой P.L.M. В 1863 году первый поезд прибыл в Канны, а в следующем году, с постройкой моста, – в Ниццу.

В это же время в России железная дорога дошла до Варшавы, а отдельная ветка – до Пруссии. От Варшавского вокзала в столице Империи на Лазурный берег стали регулярно отправляться богато оборудованные вагоны.

Вокзал в Ницце. Фото 1900 г.

За первое десятилетие массового русского присутствия население Ниццы выросло на 83%, причем до 60% жителей города составляли русские. «Западноевропейский филиал царского двора», как стали называть Ниццу, вскоре начал обрастать всеми атрибутами двора петербургского: балами, дуэлями и интригами. В городе имелись русские рестораны, отели, театры, банки, страховые компании, акционерные общества.68

Значительно увеличилась скорость поездов. Если в 1864 году составы преодолевали расстояние между Парижем и Ниццей за 24 часа, то к 1904 году – уже за 13 часов. Длительность поездки из Петербурга в Ниццу сократилась с пяти суток до трех. Последнее обстоятельство оказалось решающим в появлении так называемого «цветочного экспресса».

Торговля цветами на юге Франции существовала с незапамятных времен. К началу XX века цветочная коммерция на Ривьере стала одним из самых прибыльных видов торговли в мире. Сюда хлынули коммивояжеры, посредники, скупщики – в основном немцы и англичане. В начале XX века Общества цветоводов южных округов Франции обратились к депутатам с просьбой сформировать специальные цветочные поезда, которые могли бы курсировать вдоль побережья и собирать сельскохозяйственную продукцию для переправки ее в отдаленные районы.

«Цветочный экспресс» уходил с вокзала Ниццы раз в неделю в 2 часа дня по вторникам и прибывал в Петербург поздно ночью в пятницу.

Сегодня на память о «цветочном экспрессе» остался лишь известный романс «Букет цветов из Ниццы» венгерского композитора Денеша Будея:

«Букет цветов из Ниццы прислал ты мне,И вновь горят зарницы минувших дней.Фиалки шепчут мне, что вновь цветут лугаИ что кому-то я немного дорога.Букет цветов из Ниццы навеял сны,Напомнил мне страницы былой весны…И хоть письма в букете нет, нет желанных слов,Но спрятана в фиалках твоя любовь!И хоть письма в букете нет, нет желанных слов,Но спрятана в фиалках твоя любовь!».Вот на таком «Цветочном экспрессе», в вагоне «Люкс» (всего 4 больших и комфортабельных купе, оборудованных туалетом и душевой кабинкой; небольшой бар в конце вагона; повсюду ковры, мягкая мебель, зеркала, приглушенный свет), наши путешественницы и отправились из Ниццы в Вену – столицу Австро-Венгерской Империи

Глава II.

Вена

Сегодня ночью снова буду пить

Я терпкий запах смерти иль свободы

Пусть дрогнут неба каменные своды

Когда в безумье снова крикну: жить!

Ведет судьбы невидимая нить

Одних в дворцы, других к позорной плахе

Одни привыкли жить в животном страхе

Другие любят из глупцов веревки вить…69

Декабрь не самый приятный месяц в календарном цикле Вены: земля была почти без снега, а если он где и лежал, так уже старый, оставшийся от тех дней, когда небеса были щедры. Слегка дождило, слегка морозило, слабо дул ветерок, замирая в изнеможении среди туманов. Улицы и пригород часто окутывала молочная кисея. Туман плыл вдоль широких проспектов столицы, а за городом царствовал над убранными кукурузными полями.

Поезд прибыл к перрону Южного Венского вокзала70 поздно вечером. Город спал, как будто стояла темнейшая южная ночь. Такси доставило наших героинь в роскошный отель «Империал» (бывший дворец герцога Филиппа Вюртембергского) в самом центре Вены на Рингштрассе. И наши гостьи сразу же попали в сказочную атмосферу бала, проводившегося здесь. Высокие залы, фраки, декольте, сверкающие бриллиантами наряды дам, на столах – фантастическое изобилие. В этом месте царят знатность, элегантность и флирт. Ярко сверкают люстры. Начинаются танцы. Звучат нежные, сладкие мелодии…

Из дневника Татьяны Витвицкой:

Вторник. 14 декабря 1909 г.:

«Ах, как хороша Вена! Ее нельзя сравнить ни с одним из тех городов, какие я видела в своей жизни. Улицы широкие, изящно вымощенные, масса бульваров и скверов, дома все многоэтажные, а магазины – это не магазины, а сплошное головокружение, мечта! Вена, как настоящий ювелирный шедевр, блистает множеством граней: опера, вальсы, кофейные дома и кондитерские, пышные имперские здания, искусство… Город пронизан новыми широкими проспектами. Украшением Вены является Рингштрассе. Это – настоящий музей под открытым небом. Проспект наполнен историческими памятниками, дворцами и уникальными архитектурными ансамблями, он окружает исторический центр города со всех сторон, кроме северо-востока, где находится набережная Франца-Иосифа. Местные жители называют улицу просто «Ринг».

Католические храмы грандиозные, но они не давят своею громадою, а ласкают глаза, потому что кажется, что они сотканы из кружев. Особенно хороши собор св. Стефана и церковь св. Леопольда.

Стремление к удовольствиям – отличительная черта жизни венской элиты. Посещение театров, балов, «званых вечеров» – повседневная обыденность.

Вена – город вальсов, элегантной музыки, великолепных парков, выпечки и вина, в котором тесно сплелись культуры многих наций и народов. Вена – «счастливый город», предающийся изысканным наслаждениям.

Здесь не умолкая, звучит музыка, даются превосходные представления, устраиваются ярмарки, гулянья, шествия, выступления фокусников и акробатов. В головокружительном вальсе, как во сне, проходит здесь жизнь; венцы как будто живут, чтобы танцевать и затем умирают, задохнувшись от танца.

Вена

В этом городе творили выдающиеся музыканты и ученые – Вольфганг Амадей Моцарт, Антонио Сальери, Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, Иоганн Штраус, физик Эрвин Шредингер, естествоиспытатель Грегор Йоганн Мендель, отец психоанализа Зигмунд Фрейд.

«Символ Вены – Собор Святого Cтефана на площади Штефансплатц. Великолепный, неповторимый, многоликий храм Штефансдом (Stephansdom или Steffl), как кафедральный собор впервые упоминается в венских хрониках 1221 года. Построили его на святом, «намоленном», месте. Еще в первой половине XII столетия здесь стояла приходская церковь.

Собор Святого Стефана

Сегодня, осматривая собор Святого Стефана Анна сказала мне: «А thing of beanty is a joy for ever» – «Прекрасное пленяет навсегда».71

16 декабря:

Прекрасен венский Сецессион – галерея, где проводятся различные выставки. Его архитектура функциональна и эстетически элегантна. Купол Сецессиона изготовлен из 3000 позолоченных железных лавровых листков. На боковых фасадах галереи – изображения сов, а над входом – три головы Горгоны и девиз: «Времени – его искусство, искусству – его свободу».

Церковь Святого Леопольда

19 декабря:

«Кафе в Вене играют огромную роль в культурной жизни города. Они являются центрами жарких дискуссий и местом формирования общественного мнения. Главные новости венцы узнают именно в кафе.

Легкий дымок над кофейной чашкой, был знаком Иоганну Штраусу, императору Францу-Иосифу, Ференцу Легару,72 Имре Кальману,73 Фрейду,74 Климту,75 Стефану Цвейгу76 и многим другим именитым жителям Вены.

Любимая кофейня есть почти у каждого венца. Так, представители мира искусств собираются в «Айлее», служащие мэрии предпочитают встречаться в «Слуке», под сводами аркады ратуши; живущие в центре города чехи, как правило, собираются в «Гавелке», на одной из улочек рядом с Грабеном. Говорят, что политики и деловые люди выбирают «Ландтманн», тем же, кто, мечтает увидеть вживую звезд театральной Вены, надо после окончания спектакля или репетиции оказаться за столиком в кафе «Шперль» или в кафе «Музеум».

Кофейня – это то, что связывает все поколения, переживает традиции и является неотъемлемой частью будней каждого венца. В Вене сейчас (1909 год) насчитывается более 600 кафе»77.

20 декабря:

Записала легенду о кофейнях Вены:

«Первая кофейня в Вене была открыта в 1683 году, когда отбив турецкую осаду, в качестве трофея австрийцы захватили брошенные бегущим турецким войском мешки с кофе.

Рассказывают, что 12 августа 1683 года срочно потребовался курьер, который должен был как-то добраться до расположения войск Карла V Лотарингского. Пойти на это вызвался один польский иммигрант, которого звали Георг-Франц Кольшицкий. Он предпринял попытку пробраться через позиции турок и сумел вернуться живым, вручив доверенную ему важную депешу герцогу Лотарингскому. В результате помощь подоспела вовремя, и Вена была освобождена.