Полная версия:

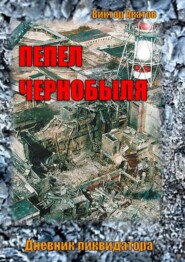

Пепел Чернобыля. Дневник ликвидатора. Роман в четырех частях

Мы ведь живем ради своих детей, родных. Когда им плохо, плохо и нам, и мы стараемся помочь им, а если нас нет, кто им поможет? И мне стала очень близка эта мысль. Подумайте об этом. Вы нужны детям, мужу, маме, дедушке. Не хандрите, крепитесь!

Лицо Татьяны немного просветлело. Она порывисто встала, подошла ко мне и неожиданно поцеловала меня в щеку. Как давно никто не целовал меня! Тем более молодая женщина.

– Петр Валентинович, я пойду. И так помешала вам.

– Отчего это вы взяли?

– А вы, по-моему, письмо писали.

– Нет, не письмо. Это запись одной встречи, которая произошла в поезде в день моего приезда в Москву. Очень запоминающаяся беседа, захотелось записать по свежим следам.

– Дадите почитать?

– Не знаю, ведь это как бы дневник. Ну посмотрю, может быть, кое-что и дам почитать.

– А разве в дневники записывают беседы?

– Да что хочется душе, то и записывают. Здесь канонов нет. Это же дело личное, для себя пишешь.

– А о чем был разговор?

– О, это была непростая встреча! Говорили про нашу страну, про память, Чернобыль…

– Ой, я стараюсь о Чернобыле не думать.

– Старайся, не старайся, а он в нас сидит и будет сидеть до конца наших дней.

– Да уж. Но как тяжело с этим жить! Нет дня, даже часа, чтобы Чернобыль не напомнил о себе.

Начало

После небольшой паузы, я спросил:

– Слушайте, Татьяна, хочу уточнить. Когда авария произошла, вам было лет 12 или 13?

– Тринадцать. Заканчивала седьмой класс. Так его и не закончила. В восьмой класс в Орске взяли без документов.

– Что вы помните из тех первых дней после аварии?

– Помню только первый день, второго дня у нас не было. На всю жизнь запомнила. До сих пор в голове крутится.

– Как вы узнали об аварии?

– Утром не хотелось вставать. Была суббота. Думала поваляться в постели. Но проснулась рано от гула голосов на кухне. Встала. Дверь на кухню закрыта. Говорят авария какая-то. Потом, как сейчас всё помню, папа и говорит: «Помнишь, Сергей Степанович (это наш сосед), в 83-ом году выброс был у нас на станции. Тогда всю траву скосили, хотели даже наши знаменитые розарии срезать. Тоже молчали, а люди по улицам ходили, дети бегали. Никто ведь не знал. Так, небольшая нештатная ситуация. А потом онкологическое отделение в медсанчасти создали». – «Григорий (это мой отец), но выброс тогда был небольшой». – «Да, небольшой. А улицы две недели пожарными машинами поливали. Неспроста. А сейчас, что малый выброс? Блок-то разрушен. Думаю была не утечка радиоактивности, как в 83-ом, а выброс ядерного топлива из реактора. Может быть и до города долетело. Тикать надо, Сергей Степанович!»

Я не все поняла. Но так захотелось разузнать побольше, а может и поделиться услышанным. О предыдущем выбросе я не знала. Мне значит тогда было десять лет. И что такое мыть целый город, я тоже не понимала.

– Это значит… – хотел я разъяснить, но Татьяна перебила меня и нервно продолжила свой рассказ.

– Теперь знаю. А тогда я оделась, сбежала вниз, взяла в колясочной свой велосипед. И поехала к школе. А там уже было много ребят, в том числе и из нашего класса. Почему мы тогда к школе бросились? Не знаю. Все пересказывали друг другу, что знали. Помню, Васька Телицин говорит, что ночью слышал сирены пожарных машин, проснулся, посмотрел в окно – над станцией пламя огня, а в небе малиновое зарево и заключил: «Такая красотища!» Это потом мне отец объяснил, что малиновое свечение происходит при излучении в несколько тысяч рентген. Если бы мы знали, что это такое! А тогда, кто был на велосипедах, все поехали на мост смотреть пожар. Многие и пешком на мост приходили. Мостом мы называли путепровод через железную дорогу. С него отчетливо был виден разрушенный реакторный куб, гигантский, выгнувшийся на север столб черного дыма и клубы белого пара. Зрелище завораживающее! Блок был как на ладони. Многие, и дети, и взрослые, приходили тоже поглазеть. А там ведь было опасно.

– О-хо-хо, Татьяна! Куда же вы полезли? Это, наверное, только у нас когда происходит беда, то на неё бегут посмотреть. В других местах – убегают, побыстрее и подальше…

– Все дети были на улицах, – продолжала Татьяна, – кто не уехал с родителями на дачи. Малыши играли в песке, в речке купались, гоняли в футбол, на мост бегали. А город уже был накрыт смертью. Что стало с ними? Ничего ни о ком не знаю.

– А что еще помните?

– А еще в тот день, много свадебных кортежей по улицам разъезжали. Апрель теплый был. Ничего худого не предвещал. Как всегда машины с молодоженами ездили в сосняк к памятному знаку цветы возлагать. Через мост ездили. Отец меня на мосту нашел. Дома такая взбучка была! Он кричал на меня, а потом обнял и заплакал. Папочка уже тогда понимал, что мне и ему, и нашей семье предстоит пережить.

Татьяна достала из кармана платочек и продолжила:

– В тот же день отец не пошел в ночную смену. И никому ничего не сказав, вечером погрузились в наш жигуленок и поехали в Киев. Не доезжая Иванкова, нас остановила милиция. Куда, откуда? Папа что-то им говорил. Пропустили. Отец долго потом смеялся: «А дозиметров-то у них нет, дозиметров нет!» Но на окраине Киева нас дальше не пустили. Папа свернул, и мы поехали на станцию Ворзель, где в Доме отдыха мы когда-то отдыхали всей семьей. Папа сказал: «Бросаем машину, она все равно грязная, ее уже не очистить от радиации. Надо бы и вещи бросить». Оставили при себе документы, фотоальбомы, минимум одежды (потом в Орске всё закопали за городом) и поехали на электричке в Киев, оттуда уже к бабушке с дедушкой.

Приехали в Орск нервные, обессиленные. Я совсем стала слабая, ничего не хотелось делать. Началась школа, училась еле-еле на тройки. А ведь в Припяти я была отличницей, председателем совета пионерской дружины школы. В Орске меня сразу включили в совет дружины. Потом ругали везде, родителей вызывали, отец кричал. А я не могла. Мне стало как-то совершенно все равно. Пошли двойки. Оставили на второй год. В девятом классе тоже два года просидела. Школу бросила, работала посудомойкой у мамы в столовой.

Если бы не Толя, так бы и осталась девятиклашкой. Ой, как я его крепко полюбила! А он всё говорил мне: «не кончишь школу, разлюблю». Ну, я и пошла в вечерку и одновременно в ПТУ учиться на повара. Хорошо еще мама помогала. В двадцать один год после ПТУ вышла замуж за Толю. Три года боялась иметь детей. Но потом окрепла, работала поваром в кафе. Многие говорили, беременность укрепит здоровье, да и семью. Ну, я и решилась. И хотя обнаружили опухоль, я все равно родила, мне тогда казалось, что с Толей я победила и Чернобыль. Вторую беременность тоже требовали прервать, я не смогла – очень уж Толенька хотел детей. Вон как все обернулось. Лишь бы на детях не отразилось!

Глаза у Татьяны опять заблестели.

– Думали убежали от Чернобыля, оказалось, что нет. Ни папка, ни я. Что будет с мамой, с детьми?

– Вот потому и говорю вам, нюни не распускайте. вы теперь много знаете. Выкарабкивайтесь! На первом этаже видели, продают книги по медицине, здоровому образу жизни, целительству. Я в прошлый раз купил несколько штук. Все прочитал. Так вот, там говорится, что главное – это иммунитет, а его состояние зависит от нашего питания, образа жизни, физических нагрузок и нервов. Изучайте, боритесь, потом ваш опыт поможет и вашим детям. Это у меня жизнь закончилась, я свою миссию выполнил: сын – взрослый, я уже никому не нужен. А ты – в самом начале. Плюс вы имеешь великое счастье в своих руках – Толю. Любовь – самое сильное лекарство. Любовь вас выучила, она и вылечит. Дорожите Толей! Не всё потеряно!

– Спасибо, Петр Валентинович! Я на седьмом этаже в пятой палате. Будет время заходите. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи, Татьяна!

А ночи-то неспокойные. Воспоминания изъедают. Лечение тревожит. Врачи на Каширке сплошь кандидаты да доктора наук. Пациенты склонны доверять тем, кто обладает значительно бóльшими знаниями. Если имеются ученые звания, степени, то доверие безоговорочно. Как жить, если не доверять знающим?

Но история с Чернобылем научила меня не верить научным кумирам. Они исписали все учебники, что не может реактор взорваться, а взрыв произошел.

У меня хватит сил и терпения, чтобы как Мюнхгаузену, тащить себя за волосы из болота. Только вот зачем мне это? Теперь незачем… Стоп!.. А может теперь дневник и есть моя цель? Если каждый, кто много знает важного об этой беде, напишет, может, это научит людей, как не создавать подобные проблемы.

Да. Надо написать об истинных причинах и виновниках чернобыльской трагедии! Это всё ещё замалчивается. Если вернусь домой с Каширки, обязательно напишу.

Глава 3.

РОЗОВЫЙ СЛЕД

26 августа 2005 г.

Продолжаю. Тогда я вышел на галерею, которая на каждом этаже опоясывала темно-серого цвета двенадцатиэтажное здание онкоцентра. Темная безлунная ночь.

Я вновь один – и вновь кругомВсё та же ночь и мрак унылый.20Вот и я вновь один, и мгла вокруг, и душу скребут отголоски разговоров с Николаем и Татьяной. Но эта ночь – в Москве, а не в Припяти, когда я первый раз приехал туда после аварии. Духота жаркого безветренного московского дня сменилась ночным прохладным ветерком, постепенно очищавшим столицу от отравляющих газов машин и заводов. Где-то внизу, уставший от напряженного суматошного дня, отсыпался огромный, великий город. На чистом от облаков небе мерцали мириады звезд. Почти полностью просматривался ковш Большой Медведицы. Призывно и надежно светила Полярная звезда. Вспомнилось из Владимира Высоцкого:

В небе висит, пропадает звезда —Некуда деться!Вон их сколько! На всех хватит. Насыщенные сочной ярко-красной пульсацией крупные звезды в окружении множества более мелких звездочек образовывали удивительные скопления. Всё небесное пространство пересекал Млечный путь и взгляд погружался в его манящую пелену. Зачем столько звезд? Может потому, как говорил Маяковский, что всем нужно по звезде? И чтобы она была рядом, грела, бодрила, воодушевляла. Но у меня никогда не будет такой звезды. Чернобыль оскопил меня, кому я такой нужен? Значит, остается только смотреть на звезды…

Полет

Я сел на стул, запрокинул голову и устремил свой взор в манящую, завораживающую глубину созвездий и галактик. Чем дольше я вглядывался в звездные скопления, тем больше они превращались в моем воображении в необыкновенный цветник. Небо стало представляться огромной клумбой, а Млечный путь – созвездием роз. Вдруг вспомнились розарии доаварийной Припяти.

И понесла меня память, полетела по этому, притягивающему к себе, розовому следу, на мою первую родину, в места моего малолетства и отрочества.

Туда, где в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в трех километрах от современного прекрасного города-цветника Припяти произошла крупнейшая в мире и тяжелейшая по своим последствиям ядерная катастрофа. Туда, куда я потом вернулся, чтобы принять участие в спасении моего родного края.

Именно с таким чувством в 1986 году, накануне Дня Победы, я спешно ехал по срочному вызову в Москву. Там в министерстве энергетики наконец-то получил долгожданное направление на Чернобыльскую АЭС, куда я рвался с первых дней, когда услышал об аварии. Как торопился я на подмосковный военный аэродром Чкаловский! Добирался первым грузовым бортом в аэропорт Борисполь и, не останавливаясь в столице Украины, как птица, летящая домой на гнездовье, пронесся через цветущий Киев в Чернобыль.

Разместили меня в бывшем общежитии техникума. Переодевшись в белый рабочий костюм, надев на голову белую шапочку, прикрепив на шею, как колье, только на суровой нитке, пропуск со штампом «ВЕЗДЕ» и нацепив на лацкан куртки накопитель гамма-облучения, устремился на предоставленном для меня бронетранспортере в Припять, чтобы поскорее увидеть то, что я так боялся увидеть, – пустой город.

Война

На въезде в городок атомщиков расположился неказистый вагончик. Рядом шлагбаум. Это милицейский КПП – контрольно-пропускной пункт. Вокруг города временное ограждение в несколько рядов колючей проволоки по железобетонным столбам выше человеческого роста.

И вот я в Припяти. Проехали по улицам. Безлюдно, пустынно, бесхозно. Из темноты выступают огромные серые прямоугольники бывших жилых домов, мрачных, без света в окнах, как без лица. Тускло и приглушенно светят редкие уличные фонари, как будто лишь для того, чтобы слегка обозначить улицы. Не город, а привидение. Город-призрак.

И вдруг выскакиваем из этой темноты в море огней на центральной площади в районе горкома партии и гостиницы «Полесье». Здесь кипит жизнь.

В горкоме располагалась Правительственная комиссия. Подъезжали и отъезжали легковые и грузовые машины, бронетранспортеры. Вбегали и выбегали люди в военной форме, штатской и специальной одежде. В здании непрерывно проходили заседания, совещания, споры по возникающим проблемам, мозговые атаки, встречи руководителей и специалистов.

Туда-сюда по коридорам носились усталые люди с воспаленными от бессонницы глазами – небритые мужчины, небрежно одетые женщины. Внешний вид теперь не имел смысла, главное было выполнить быстро и своевременно то, что поручалось. Сроки исполнения заданий устанавливались с точностью до часов, а то и минут. Здание напоминало штаб в условиях боевых действий. Беспрестанно звонили телефоны, люди кричали в трубки, как будто от силы этих криков можно было ускорить исполнение срочных и важных заданий. Без устали стучали клавиши печатной машинки, не умолкая, стрекотал телетайп.

В здании и вокруг него по всему было видно, идет война. Нешуточная война. Такая, какой не приходилось вести никому. Не было знаний, опыта – ни своего, ни чужого. Противник близко. Рядом. Повсюду. Но незаметен. Он окружал со всех сторон. Этот коварный враг нападал на каждого, кто прибывал в зону и цепко держал каждого за горло. И нельзя было от него отбиться, потому что он был невидим. А надо победить, хоть и с удавкой на шее. Это – война. Необычная, ненормальная, неправильная, но война. Так эту спасательную операцию и называли – «война».

Во всем проглядывались фронтовые обычаи, военная беспрекословность, штабной лексикон, армейский жаргон. Всё, что было за пределами зоны, называлось «Большая Земля». Жили и работали по законам военного времени. В общем, «a la guerre comme a la guerre» – на войне, как на войне.

Всю ночь во всех окнах горел свет. Штаб работал. Под его руководством в эти первые дни было сделано много чрезвычайного, неотложного, беспримерного. В цейтноте времени организовывались и осуществлялись беспрецедентные работы по заглушению реактора, уменьшению радиоактивного излучения из жерла разрушенного блока. Были приняты важнейшие по своим последствиям решения. Введенные в зону воинские части разных родов войск вместе с гражданскими организациями различных министерств и ведомств работали на пределе своих возможностей.

Черногородский

Принял меня Валерий Петрович Черногородский, часто и впоследствии приезжавший отдельно или вместе со своим шефом, зампредом Правительства СССР, Иваном Степановичем Силаевым, который нередко замещал председателя правительственной комиссии Бориса Евдокимовича Щербину.

Валерий Петрович был человеком удивительной судьбы, передовых взглядов. Даже значительнее либеральней и демократичней молодых либералов и демократов первой волны. Эти его черты совмещались с пониманием, что наскоком ничего хорошего сделать нельзя, не в пример младореформаторам и иным птенцам из ельцинского гнезда. Они, по сути, являлись необольшевиками, потому что использовали те же методы, что и большевики: «сейчас и быстро; до основанья, а затем; люди – средство, умные – помеха; мы – всё, остальные – ничто». Хотя их называют либералами и демократами, они таковыми никогда и не были, ибо их методы и не либеральны, и не демократичны. Из-за них благородное слово «демократ» в нашей стране приобрело негативный оттенок.

Валерий Петрович был истинным реформатором, основательным и мудрым, решительным, расчетливым, но и принципиальным. Ещё работая в косыгинском правительстве21, Валерий Петрович организовал создание первого в СССР акционерного общества с государственным капиталом.

Именно ему через четыре года после чернобыльской аварии первое Правительство новой России поручило разработку никогда не существовавшего в нашей стране закона о конкуренции и назначило его первым руководителем соответствующего федерального органа. Валерий Петрович хорошо разбирался в людях и привлекал к делу толковых, умных, современно мыслящих специалистов. Но совершенно незаслуженно его сняли с работы в 1992 году, только потому, что он не давал согласия на акционирование на условиях, выгодных небольшой кучке чиновников государственного концерна «Газпром», который ранее возглавлял заместитель председателя правительства, знаменитый «исказитель» русского языка и любимый персонаж пародистов, Виктор Степанович Черномырдин, в конце того же года на целых шесть лет ставший премьером правительства. Он-то и добился снятия Валерия Петровича с должности.

Прошло время и правота той позиции Валерия Петровича подтвердилась сполна. Но дорогая цена заплачена: понадобилось десять лет, чтобы только начать попытку сделать деятельность «Газпрома» прозрачной и постепенно взять под контроль расходование средств этой вырвавшейся из рук государства монополии. Многие прогрессивные и весьма актуальные даже сегодня начинания и замыслы Валерия Петровича в сфере государственного управления и развития бизнеса до сих пор не реализованы правительством и его пятью приемниками.

В те периоды, когда Черногородский приезжал в Чернобыль, работать с правительственной комиссией было проще и продуктивнее. Он умел держать дистанцию. Когда я с Валерием Петровичем общался, то порой казалось, что уже давно знаком с ним и можно переходить на ты. Но редко кому он позволял называть себя Петровичем. Когда разговор переходил с бытового на деловой, сразу же возникала какая-то невидимая преграда, которую и наглые люди не могли перейти, даже если до этого они были на ты и называли друг друга по имени. Таким и остался Валерий Петрович в моей памяти.

Принимая меня, он быстро, без проволочек выполнил все необходимые формальности, доходчиво ввел в курс дела, разъяснил стоящую передо мной задачу, дал ряд наставлений, важных производственных и бытовых советов. У нас как-то сразу сложились добрые, деловые отношения.

В первом же разговоре обнаружилось, что Петрович тоже был из этих мест, наши деревни находились всего в двадцати километрах друг от друга. Кто знает, может мы когда-нибудь и пересекались раньше, тем более что в разговоре выявились общие знакомые. После Чернобыля с Валерием Петровичем мы встретились только однажды. Через двенадцать лет совершенно случайно мы столкнулись в Москве. Забыв друг друга по фамилии, мгновенно узнали по лицу. Он к тому времени сильно осунулся, поник душой, лицо было серого, болезненного цвета. Всё переживал, что его выкинули из обоймы, лишили участия в перестройке страны, о которой он мечтал ещё с косыгинских времен. Пусть земля ему будет пухом, а память о нем в сердцах благодарных коллег – елеем на его страждущую душу.

Легасов

Валерий Петрович представил меня своему тезке академику Валерию Алексеевичу Легасову, члену правительственной комиссии, отвечавшему в ней за принятие решений по укрощению взбесившегося реактора. Также он был первым заместителем директора Курчатовского института Анатолия Петровича Александрова, одновременно президента Академии наук СССР.

Другой заместитель Александрова, Евгений Павлович Велихов, самый молодой академик, каковым стал в 38 лет, был известен многим. А о Легасове я не слыхал, что вообще-то было неудивительно, ибо Валерий Алексеевич был химиком-теоретиком, а практических разработок ядерной промышленности, проектов атомных реакторов и их эксплуатации не касался. Этим занимались Курчатов, Александров, Доллежаль, Славский, Велихов и др.

Легасов на вид был нескладным, мягким, совершенно штатским человеком. В белом халате и белой шапочке, как принято одеваться оперативному персоналу на ядерных объектах, Валерий Алексеевич выглядел естественно, если бы находился в лаборатории, но здесь, в почти армейской обстановке, да ещё и в здании горкома партии, казалась неуместной такая внешность, и само его присутствие.

Однако, это было на первый взгляд. Эти десять дней видимо потрясли его так, что передо мной сидел не добрый профессор, каким он был в дочернобыльское время, а командир генеральского уровня. Речь его была отрывистой, четкой, я бы даже сказал, экономной. Ответов от меня требовал точных, прерывал отступления, не сбивался на темы, не связанные с направлением его деятельности в Чернобыле и со стоящей передо мной задачей. Я сразу же проникся уважением к нему. Это был человек-разум. Он вселял уверенность. Познакомившись со мной, с опытом моей предыдущей деятельности, Легасов, не теряя времени, ввел меня в курс ситуации на блоке. Его высказывания были исчерпывающи и понятны. Закончил беседу Валерий Алексеевич неожиданно:

– Так. Официальная часть закончена.

И вдруг, как-то переменившись, уже другим тоном сказал:

– Петр Валентинович, не могли бы вы на минуту задержаться. Есть один вопрос. Вы не возражаете?

И это уже был завлаб, добрый, ласковый профессор.

– Я полностью в вашем распоряжении.

– Скажите, Петр Валентинович, как энергостроитель, что вы знаете о воздействии радиоактивного излучения на бетон? Только честно. Меня многие уверяют, что этот фактор для бетона незначителен и им можно пренебречь.

– Непосредственно, не знаю. Вот вода вода может агрессивно воздействовать на бетон, особенно если в ней есть растворенные соли. Насколько мне известно радиация повышает кислотность воды, тогда…

Не дав мне продолжить, Валерий Алексеевич всплеснул руками, вскочил со стула и заходил по комнате.

– Ну вот, я так и знал! А они мне говорят, что это можно не учитывать, пренебречь за малостью.

– Так об этом во всех учебниках написано.

– Дело здесь не в учебниках. И не в их знаниях. Я сейчас пойду, им скажу, что вы мне сообщили, а они и не будут это отрицать. Почему вы заговорили о воде? Вы что, уже побывали на блоке? Или вам уже рассказали, что там происходит?

– Нет, на блоке не был, и что там происходит не знаю, – я был в недоумении. – Хотелось бы скорее побывать.

– Успеете. Так вы ничего не знаете?

– А что я должен знать?

– Весь блок залит водой, особенно нижняя часть, как строители называют, несущие конструкции. А вода на блоке вся радиоактивная! Понимаете? Значит… со временем бетон будет разрушаться. Так?

– Естественно. Куда же ему деваться. Он и от простой воды разрушается, если нет гидроизоляции. Да ещё как!

– Охо-хо! Видите! Когда я спрашивал их о воздействии радиации на бетон, они имели ввиду лишь само излучение, а о воде не подумали. Знаете, как это называется?

– Не догадываюсь.

– Охватить весь круг проблемы. У вас получилось.

– Ну, Валерий Алексеевич, по одному случаю не судят.

– По одному случаю судят и надолго, могут и расстрелять. Оценку одному факту тоже можно дать. А вот человеку как личности оценку дают по совокупности его действий. Бывает оценивают люди, бывает оценку дает время. Вы тоже получите свою.

– Согласен. Надеюсь положительную.

– Посмотрим. Здесь человек быстро проявляется. Прошу вас, Петр Валентинович, каждый вечер после заседания комиссии заходить ко мне пока будете здесь.

– Валерий Алексеевич, а что же произошло на станции?

– Произошла ядерная катастрофа всемирного масштаба.

– Но так в газетах не пишут.

– Напишут. Всё напишут. От истины никуда не деться.

– А в чем причина?

– Это ещё надо понять, – и по-военному сказал. – Разберемся. А теперь всё. Больше не задерживаю вас. До свидания.

По-моему последние фразы он говорил автоматически. Его пронзительный ум уже занимался чем-то другим. Не обращая на меня внимания, он сел за стол и начал что-то писать.

Вот так я познакомился с этим великим человеком. Валерий Алексеевич раньше всех разгадал загадку чернобыльской трагедии и понял истинную причину этой катастрофы. Он первым назвал чернобыльскую аварию «ядерной катастрофой всемирного масштаба». Прошло время, и власть была вынуждена с этим согласиться. Легасов первым сказал, что надо было делать в той экстремальной ситуации, и начал создавать систему, чтобы такие аварии не могли повториться. Он выдвинул идею и подготовил создание Института безопасности. Но директором его не поставили. К этому времени Легасов власти был не только неинтересен, но, видимо, даже опасен. Той власти.

Через год с небольшим после аварии, мы повстречались с Валерием Алексеевичем в Воробьевской клинике. Это был другой Легасов. Неимоверно уставший, измотанный, бледный. В голосе его звучала печаль и страдание. В те дни и в несколько следующих встреч, пока я находился в Москве, мы с ним о многом говорили. Об этом тоже надо будет написать.