Полная версия:

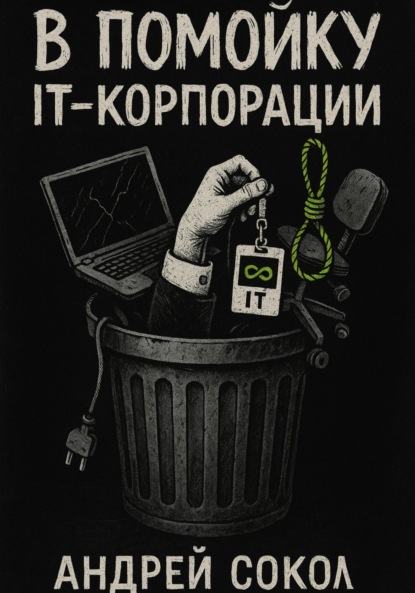

В помойку IT-корпорации

«Итак, коллеги, начинаем наш дейли-синк. Давайте быстро пробежимся по статусам. Помним про три вопроса: что делал вчера, что буду делать сегодня, какие есть блокеры. Сергей, начинай с тебя».

Сергей, мой «бадди», оторвал от стула свое измученное тело. «Вчера закончил таску по интеграции с платежным шлюзом. Сегодня начинаю рефакторинг модуля аналитики. Блокеров нет». Он говорил это монотонно, глядя в одну точку. Было очевидно, что он повторяет эту мантру каждый день, и слова уже давно потеряли для него всякий смысл.

Следующий. Девушка по имени Ольга. «Вчера доделывала верстку для нового дашборда. Сегодня буду фиксить баги, которые нападали от тестировщиков. Блокеров нет».

Еще один парень, имени которого я не запомнил. «Вчера весь день сидел на митинге с продактами. Сегодня надеюсь хоть что-то покодить. Блокеров нет, кроме митингов». В его голосе проскользнула нотка сарказма, но Виталий ее проигнорировал.

И так по кругу. Каждый отчитывался о своей крошечной, вырванной из контекста задаче. Никто не слушал друг друга. Все просто ждали своей очереди, чтобы отбыть номер и вернуться к своему монитору. Это был не обмен информацией. Это был ритуал взаимного отчета перед надсмотрщиком. Каждый должен был продемонстрировать, что он не бездельничает, что он крутит свое колесо. Что он «перформит». Слово «блокер» здесь было табуированным. Сказать, что у тебя есть блокер, означало признать свою некомпетентность или, что еще хуже, выявить проблему в системе, а система не может быть неправа. Поэтому все всегда говорили «блокеров нет», даже если погрязли в проблемах по уши. Проще было тихо страдать в одиночку, чем выносить сор из избы.

Наконец, очередь дошла до меня. Десять пар безразличных глаз уставились на новичка.

«Андрей, – сказал Виталий, – тебе слово. Как проходит адаптация?»

«Вчера знакомился с проектом, настраивал окружение. Сегодня поправил цвет кнопки на лендинге. Пулл-реквест создал. Блокеров… нет».

Виталий кивнул. «Отлично. Хороший темп. Коллеги, посмотрите реквест Андрея, дайте фидбэк».

Меня бросило в жар. Фидбэк на изменение одного символа в коде? Какой фидбэк они могли мне дать? «Отличная двойка, Андрей! Очень ровная, хорошо смотрится рядом с семеркой»? Это был театр абсурда. Но все восприняли это с каменными лицами. Для них это было нормой.

После митинга я вернулся на свое место и увидел в Гитлабе комментарий от Сергея к моему пулл-реквесту. «Нужно вынести цвет в константы. У нас все цвета вынесены в файл theme.js. Переделай».

Я открыл этот файл. Это был гигантский документ на несколько тысяч строк, в котором были описаны сотни переменных для цветов, шрифтов, отступов. `primaryColor`, `secondaryColor`, `textColor`, `dangerColor`, `warningColor`. Я должен был найти подходящую константу для цвета моей кнопки или создать новую, если такой нет. Имя для нее нужно было придумать в соответствии с гайдлайном, ссылка на который, разумеется, вела на несуществующую страницу в Конфлюенсе.

Вот она, вторая порция яда. Яд бессмысленной бюрократии. Вместо того чтобы просто поменять один символ, я должен был потратить еще полдня на соблюдение никому не нужных, высосанных из пальца правил. Эта система была создана не для того, чтобы делать код лучше. Она была создана для того, чтобы оправдать существование людей, которые ее придумали. Архитекторов, тимлидов, технических директоров. Они не писали код. Они писали правила. Они строили лабиринты, по которым должны были бегать мы, простые хомячки. И чем сложнее был лабиринт, тем более важными и нужными они себя чувствовали. Моя простая задача превращалась в квест. Это был способ растянуть пятиминутную работу на целый день, чтобы потом в отчетах написать: «Сотрудник потратил 8 часов на выполнение задачи Х». Это создавало видимость бурной деятельности. Система сама себя кормила. Она генерировала работу из ничего.

К концу дня я все-таки одолел эту задачу. Я создал константу, назвал ее `promoActionBtnColor`, получил аппрув от Сергея, и мой коммит влился в основную ветку. Я был выжат как лимон. Не от умственного напряжения, а от борьбы с ветряными мельницами. Я посмотрел на часы. Рабочий день почти закончился. Я не создал ничего нового. Я не решил ни одной реальной проблемы. Я просто потратил восемь часов своей жизни на то, чтобы подчиниться абсурдным правилам и поменять оттенок кнопки. И за это мне заплатят деньги. Система покупала мое время и мое молчаливое согласие участвовать в этом фарсе.

Когда я уже собирался выключить компьютер, на почту пришло письмо от Ксении, той самой жрицы из HR-отдела. Тема: «Как твоя первая неделя?». Внутри было стандартное, обезличенное сообщение, полное смайликов и восклицательных знаков. «Привет, Андрей! Надеюсь, у тебя все отлично! Как тебе команда? Уже успел познакомиться со своим бадди? Помни, если у тебя возникнут любые вопросы или сложности, ты всегда можешь написать мне! Мы очень ценим наших сотрудников и хотим, чтобы твоя адаптация прошла максимально комфортно! Отличного вечера! :)».

Это был контрольный выстрел. Третья, самая сильнодействующая доза яда. Яд лицемерия. Она не спрашивала, как у меня дела. Она ставила галочку в своей CRM-системе: «Провести one-to-one с новым сотрудником на первой неделе». Ей было абсолютно плевать на мои реальные проблемы. Если бы я написал ей в ответ правду – что документация представляет собой свалку, что тимлид общается со мной как с умственно отсталым, что бадди меня игнорирует, а первая задача – это издевательство над здравым смыслом, – она бы мило улыбнулась и сказала: «О, это нормальные трудности в начале! Это называется "выход из зоны комфорта"! Ты справишься, мы в тебя верим!». А потом бы сделала пометку в моем личном деле: «Сотрудник нелоялен, склонен к негативу, возможны проблемы с адаптацией. Поставить на контроль». Эта система не терпела правды. Она питалась ложью, фальшивыми улыбками и корпоративным позитивом. Их «забота» была формой надзора. Их «помощь» – инструментом манипуляции. Они не хотели решать проблемы. Они хотели, чтобы ты молчал и улыбался.

Я закрыл письмо, не отвечая. Я выключил компьютер. Гудение в улье стало стихать, люди потихоньку собирались домой. Я шел по бесконечным коридорам к выходу, мимо «кухни», где кто-то доедал бесплатное печенье, мимо «игровой зоны», где два парня с мертвыми глазами гоняли пластиковый мячик в кикере. Все это было декором. Красивой витриной, за которой скрывался конвейер по переработке человеческих душ.

Турникет щелкнул, выпуская меня на свободу. Я вдохнул прохладный вечерний воздух, смешанный с выхлопными газами. Он показался мне чистейшим кислородом после спертой атмосферы офиса. Я посмотрел на двадцатиэтажное чудовище из стекла и бетона, в окнах которого все еще горел безжизненный флуоресцентный свет.

Я пришел сюда утром одним человеком – полным надежд и наивных иллюзий. А выходил совершенно другим. Яд уже был в моей крови. Он еще не убил меня, но начал свою медленную работу. Он разъедал критическое мышление, заменяя его необходимостью подчиняться. Он атрофировал чувство собственного достоинства, приучая к мелкому, ежедневному унижению. Он вымывал из души всякое стремление к творчеству, подсовывая вместо него суррогат в виде «интересных тасок» по перекрашиванию кнопок.

Это была лишь первая доза. Маленькая, пробная инъекция, чтобы посмотреть, как отреагирует организм. Впереди меня ждали месяцы и годы регулярного приема. Доза будет увеличиваться. Яд будет становиться все концентрированнее. И однажды я проснусь утром и пойму, что он полностью заменил мою кровь. Я стану таким же, как Виталий. Таким же, как Сергей. Таким же, как все они. Пустой оболочкой, которая исправно приходит в офис в девять утра, выполняет бессмысленные ритуалы и уходит в шесть вечера, чтобы забыться в пьяном или сонном угаре до следующего утра. И самое страшное было не в этом. Самое страшное было в том, что где-то в глубине души я понимал: скорее всего, я даже не замечу, как это произойдет.

Гонка хомячков за грейдами

Первые недели слились в один длинный, серый день, разделенный лишь тревожным, поверхностным сном. Утро начиналось с пронзительного вопля будильника, выдергивающего меня из кошмаров, в которых строки кода превращались в прутья тюремной решетки. Дальше следовал автоматический ритуал: душ, кофе, безвкусный бутерброд, давка в метро, где такие же, как я, сомнамбулы с пустыми глазами плыли по течению к своим галерам. Щелчок турникета на входе был похож на звук запираемой двери камеры. Восемь, а то и десять часов под флуоресцентными лампами, вдыхая переработанный воздух, пропитанный запахом дешевого пластика и тихого отчаяния. А потом обратный путь, такой же безрадостный, и падение в кровать, чтобы на несколько часов забыться и начать все сначала. Моя жизнь превратилась в идеальный цикл, в замкнутую систему, где входом и выходом служила одна и та же точка безысходности. Я стал функцией. Функция «Андрей Сокол» принимала на вход таски из Джиры и на выходе выдавала коммиты. Никаких побочных эффектов вроде радости, удовлетворения или смысла. Чистый, дистиллированный процесс переработки моего жизненного времени в прибыль для безликой корпорации. Мой первый героический подвиг по смене цвета кнопки сменился другими, не менее грандиозными свершениями. Я передвигал блоки на два пикселя влево. Я менял формулировку в тексте ошибки с «неверный пароль» на «неверный логин или пароль». Я добавлял всплывающие подсказки к иконкам, на которые никто никогда не нажимал. Каждая задача была микроскопической, изолированной и лишенной всякого контекста. Я был муравьем, который тащит свою песчинку, не имея ни малейшего представления о том, что строит муравейник, или, что более вероятно, просто перекладывает кучу песка с одного места на другое по прихоти гигантского, невидимого ребенка с лупой. Ежедневный дейли-митинг стал главным ритуалом нашего культа. Мы собирались в душной переговорке, как члены группы анонимных алкоголиков, только вместо признания в своей зависимости мы признавались в своей продуктивности. Виталий, наш тимлид-цербер, обводил нас своим рыбьим взглядом, и мы по очереди произносили заученную мантру: «Вчера я делал задачу Х, сегодня буду делать задачу Y, блокеров нет». Это была ложь, которую все принимали за чистую монету. У всех были блокеры. У Ольги блокером был криво написанный бэкенд, который возвращал данные в непредсказуемом формате. У Сергея блокером было полное выгорание и неспособность смотреть на код без физической тошноты. У парня, чье имя я так и не запомнил, блокером был другой отдел, который неделями не отвечал на его запросы. Моим блокером было ощущение тотальной бессмысленности происходящего. Но говорить об этом было нельзя. Признать наличие блокера означало признать, что система несовершенна. А система не могла быть несовершенной. Виноват всегда был ты. Твоя некомпетентность, твоя неспособность найти обходной путь, твоя недостаточная «проактивность». Поэтому мы молчали и говорили: «Блокеров нет». И Виталий удовлетворенно кивал. Колесо крутилось. Отчеты были зелеными. Все было в порядке. Постепенно я начал замечать странные изменения в поведении моих коллег. Воздух в опенспейсе, обычно густой и неподвижный, как вода в болоте, начал вибрировать от скрытого напряжения. Это началось примерно через месяц после моего прихода. Люди стали задерживаться на работе не потому, что горел дедлайн, а просто так. Они сидели за своими столами до семи, до восьми вечера, уставившись в мониторы с видом напряженной умственной деятельности, хотя я был уверен, что большинство из них просто листали соцсети или читали новости. Разговоры у кофемашины стали короче и напряженнее. Вместо обычного вялого обсуждения сериалов или планов на выходные, люди начали как бы невзначай хвастаться своими «достижениями». «Вчера до двух ночи сидел, оптимизировал один запрос, ускорил загрузку на сто миллисекунд», – бросал один, громко размешивая сахар в своей кружке. «А я тут взял на себя инициативу, решил отрефакторить старый легаси-модуль, который все боятся трогать», – отвечал другой, наливая кипяток. Это было похоже на брачные игры каких-то уродливых, бледных птиц. Они распушали свои хвосты, состоящие из бессмысленных тасков, и пытались перещеголять друг друга в своей преданности корпоративному божеству. Мой «бадди» Сергей, обычно погруженный в анабиоз, вдруг ожил. Он начал активно участвовать в митингах, задавать «умные» вопросы, сыпать терминами из статей, которые он, очевидно, прочитал за пять минут до встречи. Он даже попытался заговорить со мной, что было самым тревожным знаком. «Слушай, Андрей, – сказал он однажды, понизив голос до заговорщицкого шепота, – ты там self-review уже начал писать?» Я непонимающе на него посмотрел. «Какой еще self-review?» Сергей издал звук, похожий на скрип несмазанной двери. «А, ну да, ты же новенький. Скоро перформанс-ревью. Раз в полгода у нас проходит эта клоунада. Надо написать отчет о своих великих свершениях за последние шесть месяцев». Он криво усмехнулся. «Главное – побольше воды и красивых слов. Напиши, что твоя кнопка повысила конверсию на ноль-ноль-один процент. Придумай что-нибудь. Все так делают. Это гонка. Гонка хомячков за грейдами». Гонка хомячков за грейдами. Эта фраза впилась мне в мозг, как ржавый гвоздь. Она была уродливой, но пугающе точной. Я огляделся. Десятки, сотни людей, склонившихся над своими клавиатурами. Они не просто работали. Они бежали. Бежали в своих невидимых колесах, каждый в своем, стараясь обогнать соседа. А что было призом в этой гонке? Грейд. Магическое слово, которое все произносили с придыханием. Джуниор, мидл, сеньор, лид. Это были не просто должности. Это были касты в нашей цифровой тюрьме. От твоего грейда зависело все: размер пайки, количество цепей на ногах и степень уважения со стороны надзирателей. Через несколько дней пришло официальное письмо от HR-департамента. Оно было написано бодрым, оптимистичным языком, полным восклицательных знаков и смайликов. «Привет, наша дружная семья N-Tech! Настало время для Performance Review! Это прекрасная возможность оглянуться назад, оценить свои достижения, получить ценный фидбэк от коллег и наметить новые горизонты для своего развития! Давайте расти вместе!» Я читал это и чувствовал, как по пищеводу поднимается волна тошноты. «Прекрасная возможность». «Ценный фидбэк». «Расти вместе». Каждое слово было пропитано ядом лицемерия. Это была не возможность для роста. Это была показательная порка. Публичное взвешивание рабов на рынке. Процедура, призванная напомнить каждому его место и заставить его бежать еще быстрее. Начался первый этап – написание того самого self-review. Нам выдали шаблон – уродливый документ в Word с десятком полей: «Мои главные достижения», «Что я сделал для команды», «Мои зоны роста», «Мои цели на следующий период». Я открыл этот документ и час сидел, глядя на мигающий курсор. Мои главные достижения? Я поменял цвет кнопки. Я исправил опечатку. Я выровнял иконку. Как превратить это в эпос? Как из кучки мусора слепить монумент? Я посмотрел на Сергея. Он строчил по клавиатуре с бешеной скоростью, на его лице застыло выражение мучительного вдохновения, как у Достоевского, пишущего очередной роман. Я понял, что подходить к этому с точки зрения правды – гиблое дело. Это была не исповедь. Это был акт художественного творчества в жанре героической фантастики. Я начал писать. Моя задача по смене цвета кнопки превратилась в «глубокий анализ пользовательского опыта и A/B-тестирование цветовых схем для оптимизации конверсионного пути в рамках ключевой промо-кампании Q4, что привело к повышению кликабельности (CTR) на 0.05% по предварительным оценкам». Исправление опечатки стало «проактивной работой по улучшению качества контента и обеспечению консистентности пользовательского интерфейса». Выравнивание иконки было «внедрением pixel-perfect подхода к верстке для повышения визуальной привлекательности продукта и укрепления бренда компании». Я писал и чувствовал себя одновременно и гением лжи, и последним ничтожеством. Я создавал параллельную реальность, в которой моя работа имела значение. Я строил себе памятник из папье-маше и пустоты. И самое страшное было то, что я знал: все вокруг занимались тем же самым. Мы все были писателями-фантастами, соревнующимися в том, кто сочинит самую убедительную сказку. Следующим этапом был сбор «360-градусного фидбэка». Нам нужно было выбрать нескольких коллег, включая своего тимлида, и попросить их анонимно оценить нашу работу. Анонимно. Какая издевка. В нашей команде из десяти человек, где все сидели друг у друга на головах, любая «анонимность» была фикцией. Это был не сбор обратной связи. Это был обмен услугами. Ты пишешь хороший отзыв мне, я пишу хороший тебе. Это была круговая порука, ритуальный обмен похвалами. Я подошел к Ольге. «Оль, не могла бы ты оставить мне фидбэк для ревью?» Она устало улыбнулась. «Да, конечно. Ты мне тоже, ладно?» «Без проблем». Мы оба знали, что напишем друг другу стандартный набор банальностей: «Андрей – отличный командный игрок, всегда готов помочь, быстро учится». «Ольга – ответственный специалист, глубоко погружается в задачи, пишет чистый код». Мы даже не будем пытаться вспомнить, как мы на самом деле работали вместе. Это было неважно. Важно было соблюсти ритуал. Но была в этой системе и темная сторона. Если ты кому-то перешел дорогу, если кто-то на тебя затаил обиду, «анонимный» фидбэк превращался в идеальное оружие. Можно было написать любую гадость, зная, что тебе за это ничего не будет. Это была узаконенная система доносов, замаскированная под современную HR-практику. Я видел, как напрягся тот парень, который однажды посмел поспорить с Виталием на митинге. Он ходил по опенспейсу с видом человека, ожидающего удара в спину. Он знал, что его ждет. В его «анонимных» отзывах наверняка напишут, что он «не командный игрок», «токсичен» и «не принимает конструктивную критику». Эти ярлыки приклеятся к нему намертво и будут использованы как повод не дать ему повышения. Система не прощала инакомыслия. После сбора всех этих бумаг – твоего собственного героического эпоса и хвалебных од от коллег – наступал самый страшный этап. Личная встреча с тимлидом. One-to-one. Судный день. Меня вызвали в маленькую переговорку, которую прозвали «аквариумом» за ее стеклянные стены. Виталий сидел за столом, положив перед собой распечатку моего self-review. Он не смотрел на меня. Он смотрел в бумаги, и на его лице была маска скуки и вселенской усталости. Он выполнял свою часть ритуала. «Итак, Андрей, – начал он, не поднимая глаз, – давай обсудим твое ревью. В целом, все неплохо для новичка. Ты влился в процессы, выполняешь задачи. Коллеги отзываются о тебе положительно. Командный игрок, все такое». Он сделал паузу, перевернул страницу. Я сидел и молчал, чувствуя себя подсудимым, ожидающим приговора. «Но, – продолжил он, и это «но» повисло в воздухе, как топор палача, – есть и зоны для роста. Тебе не хватает проактивности. Ты делаешь то, что тебе говорят, но не предлагаешь ничего сам. Не берешь на себя ответственность. Мы ожидаем от наших сотрудников большей вовлеченности в продукт». Проактивность. Ответственность. Вовлеченность. Это были слова-убийцы. Абстрактные, неизмеримые понятия, которыми можно было оправдать любое решение. Что значило «быть проактивным» в моей ситуации? Предложить перекрасить вторую кнопку? Или взять на себя рефакторинг модуля, в котором я ничего не понимал, чтобы потом гарантированно провалиться и быть обвиненным в срыве сроков? Это была ловушка. Что бы ты ни делал, ты всегда был недостаточно проактивен. «Я понимаю, – выдавил я из себя. – Я буду над этим работать». Что еще я мог сказать? Спорить было бессмысленно. Это было все равно что доказывать стене, что она не стена. Приговор уже был вынесен. Он не обсуждал мою работу. Он зачитывал вердикт, который был согласован где-то там, наверху, на тайном сборище таких же, как он, надзирателей. Это сборище называлось «калибровкой». О нем ходили легенды. Раз в полгода все тимлиды и менеджеры собирались в большой переговорной на несколько часов и торговались за своих рабов. У каждого менеджера была квота. Он мог повысить грейд, скажем, десяти процентам своей команды. Еще десяти процентам он должен был поставить оценку «ниже ожиданий», чтобы потом было легче от них избавиться. А остальные восемьдесят должны были получить стандартное «соответствует ожиданиям». Это была математика, а не оценка реальной работы. Даже если бы вся твоя команда состояла из гениев, ты все равно должен был бы выбрать кого-то, кого назовешь отстающим. Система требовала жертв. И вот они сидели там, на этой «калибровке», и торговались. «Мой Сергей в этом полугодии закрыл сто пятьдесят тасков и вытащил сложный проект. Он заслуживает повышения», – говорил один. «А моя Ольга не только таски закрывала, но еще и двух новичков менторила. Она больше заслуживает», – отвечал другой. Это был аукцион, где на кону стояли наши судьбы. И выигрывал не тот, чей сотрудник работал лучше, а тот, кто был более наглым, громким и имел больше влияния. Наши карьеры решались не нашим кодом, а искусством торга наших надсмотрщиков. «В общем, – закончил Виталий, закрывая папку, – твой результат – "соответствует ожиданиям". Это хороший результат для первого ревью. Продолжай в том же духе, работай над проактивностью, и в следующий раз, возможно, мы сможем поговорить о повышении грейда». Он протянул мне руку. Его рукопожатие было вялым и безжизненным. Я вышел из «аквариума» и почувствовал себя опустошенным. «Соответствует ожиданиям». Это была самая убийственная оценка. Она означала: «Ты достаточно хорош, чтобы мы продолжали тебя эксплуатировать, но недостаточно хорош, чтобы мы платили тебе больше». Ты – нормальный, исправно работающий винтик. Крутись дальше. Я вернулся на свое место. Сергей посмотрел на меня с сочувствием. «Ну что?» – спросил он. «Соответствует». Он кивнул. «Классика. Не парься. Тут почти все получают "соответствует". Это способ держать тебя на коротком поводке. Тебе показывают морковку – следующий грейд, – но никогда не дают ее укусить. Чтобы ты продолжал бежать». В следующие несколько дней по опенспейсу прокатилась волна результатов. Напряжение, копившееся неделями, разрядилось. Были и победители. Девушка с горящим взором с нашего онбординга получила повышение до мидла. Она ходила с таким видом, будто ей вручили Нобелевскую премию. Она теперь будет получать на пятнадцать процентов больше, и в ее Джире появятся задачи с пометкой «повышенной сложности», что на деле означало «еще более бессмысленные и запутанные». Она выиграла право бежать в колесе, которое было чуть позолоченным. Были и проигравшие. Тот парень, что спорил с Виталием, получил «ниже ожиданий». Он сидел за своим столом, белый как полотно, и смотрел в одну точку. Все понимали, что это черная метка. В ближайшие месяцы его начнут выживать. Ему будут давать самые невыполнимые задачи, критиковать на каждом митинге, пока он либо не сломается и не уволится сам, либо его не уволят за «несоответствие». Мясорубка избавлялась от бракованных деталей. А большинство, как и я, получили свое «соответствует». Мы были серой массой, топливом, на котором работала эта машина. Мы обменивались усталыми, понимающими взглядами. Гонка закончилась. Но все знали, что это лишь временная передышка. Через мгновение раздастся выстрел стартового пистолета, и начнется новый забег. Уже на следующий день все вернулось на круги своя. Люди снова сидели, уткнувшись в мониторы, снова писали код, снова ходили на бессмысленные митинги. Но что-то изменилось. Теперь все знали правила игры. Раньше я думал, что моя цель – писать хороший код и делать полезный продукт. Каким же я был наивным. Теперь я знал, что моя настоящая работа – это не программирование. Моя настоящая работа – это создание видимости. Видимости бурной деятельности. Видимости проактивности. Видимости командной работы. Я должен был не просто закрывать таски. Я должен был закрывать их так, чтобы это можно было красиво упаковать в следующий self-review. Я должен был писать не код, а строчки в свое будущее резюме для внутреннего пользования. Я начал играть в эту игру. Я стал писать еженедельные отчеты о своей работе и отправлять их Виталию, хотя он их не просил и, скорее всего, даже не читал. Я начал выступать на митингах с «предложениями», большинство из которых были очевидными или невыполнимыми, но сам факт их озвучивания шел мне в плюс. Я стал тем, кого презирал. Я стал одним из них. Я чувствовал, как яд, полученный в первый день, мутирует внутри меня. Он убивал во мне инженера и растил менеджера по продаже самого себя. Он атрофировал желание создавать и гипертрофировал умение казаться. Я все еще сидел в своем кресле, в том же самом опенспейсе, но я уже был другим человеком. Я был хомячком, который осознал, что бежит в колесе. Я понял всю абсурдность и безысходность этого забега. Но я не мог остановиться. Потому что за пределами этого колеса была лишь неизвестность и холод. А здесь, внутри, было тепло, сытно и безопасно. Здесь регулярно насыпали корм в миску и меняли опилки. И все, что от тебя требовалось, – это бежать. Бежать, не задавая вопросов. Бежать, пока у тебя не откажут лапки. Бежать до самого конца, до того момента, когда тебя, изношенного и бесполезного, просто выкинут и заменят новым, молодым и полным сил хомячком. Гонка не заканчивалась никогда. Она и была жизнью.