Полная версия:

Протезирующая пластика послеоперационных грыж живота

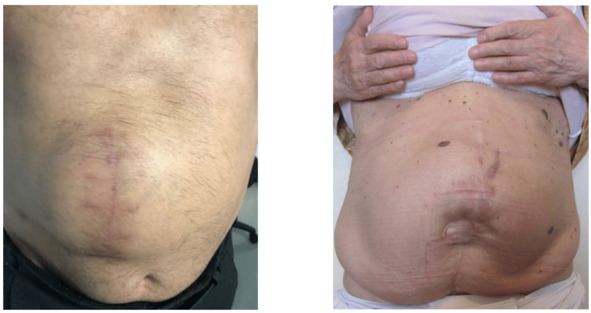

Рис. 16 Karl A. LeBlanc

За 135-летнюю историю хирургии послеоперационных грыж живота методы оперативного лечения эволюционировали от простого шва дефекта в брюшной стенке до технологии протезирующей пластики грыж. Сегодня в мире ежегодно применяются несколько миллионов сеток для лечения грыж живота. Однако, несмотря на достигнутые успехи в лечении больных с послеоперационными грыжами живота с помощью различных вариантов протезирующей пластики, она пока еще далека от своего разрешения.

Хирургическая анатомия передней брюшной стенки

Передняя брюшная стенка ограничена сверху реберными дугами, снизу – паховыми складками и верхним краем симфиза. От задней брюшной стенки она отделена линиями, идущими от передних концов XII ребер вертикально вниз к гребням подвздошных костей.

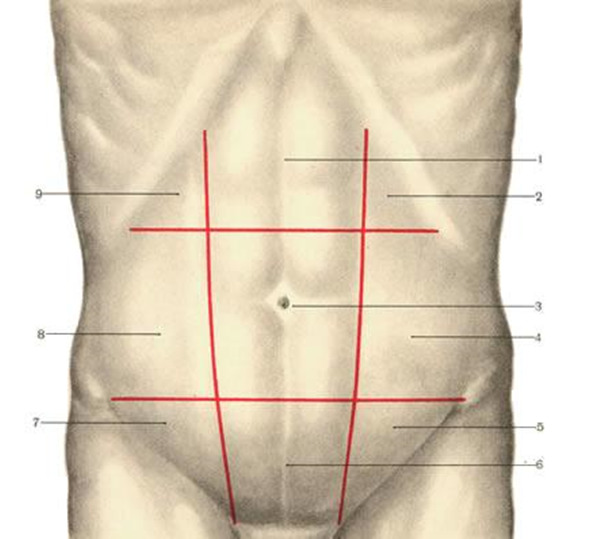

Переднюю брюшную стенку разделяют на три основные области: надчревную, чревную и подчревную. Границами между этими областями являются две горизонтальные линии, одна из которых соединяет концы X ребер, а другая – передние верхние ости подвздошных костей. Каждую из указанных основных областей подразделяют еще на три области двумя вертикальными линиями, идущими вдоль наружных краев прямых мышц живота. Таким образом, различают 9 областей: regio epigastrica (1), regio hypochondriaca dextra (9) et sinistra (2), regio umbilicalis (3), regio lateralis dextra (8) et sinistra (4), regio pubica (5), regio inguinalis dextra (7) et sinistra (5) (рис. 17).

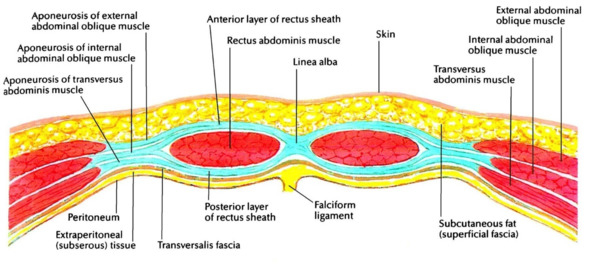

В передней брюшной стенке различают поверхностный, средний и глубокий слои. К поверхностному слою относится кожа, подкожная клетчатка и поверхностная фасция. Средний, мышечный слой передней брюшной стенки, состоит из прямых, косых и поперечных мышц живота. Глубокий слой передней брюшной стенки состоит из поперечной фасции, предбрюшинной клетчатки и брюшины.

Кожа передней брюшной стенки тонкая, подвижная, легко берется в складку, обладает хорошей растяжимостью. В области пупка она прочно сращена с пупочным кольцом и рубцовой тканью, являющейся остатком пупочного канатика. Подкожная жировая клетчатка выражена различно; большего развития она достигает в нижних отделах брюшной стенки.

Рис. 17 Топография областей передней брюшной стенки

Поверхностная фасция состоит из двух листков – поверхностного и глубокого. Поверхностный листок рыхлый, расположен под поверхностным слоем клетчатки, глубокий – хорошо выражен ниже пупка и называется фасцией Томсона. Иногда фасция Томсона настолько хорошо выражена, что может быть принята хирургом за апоневроз наружной косой мышцы живота. Глубокий листок поверхностной фасции крепится к паховой связке, предупреждая распространение гнойных процессов подкожной клетчатки брюшной стенки на бедро и наоборот. Эта пластинка препятствует опусканию прямой грыжи в мошонку.

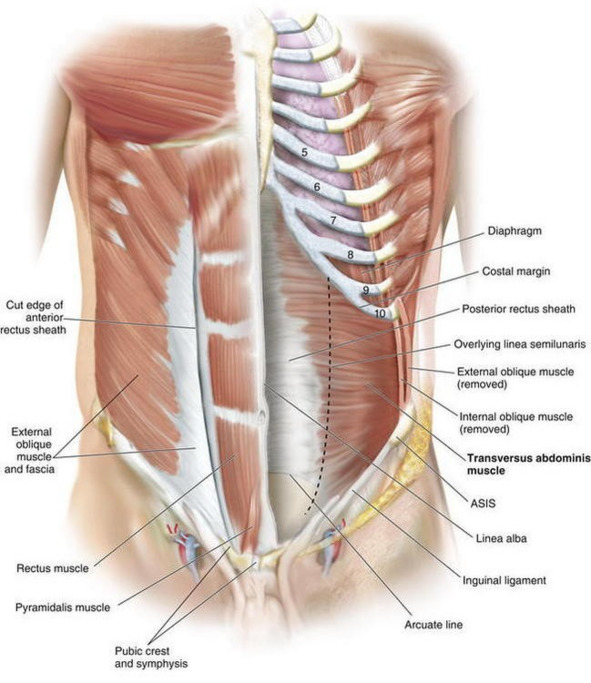

Передняя брюшная стенка имеет пять пар мышц, расположенных симметрично (рис. 18).

Рис. 18 Мышцы брюшной стенки (средняя препаровка)

Наружная косая мышца живота берет начало зубцами от восьми нижних ребер и поясничной фасции. Ее волокна направляются вперед и вниз, переходя в широкий апоневроз. Нижняя часть апоневроза желобоватой формы, натянута между передней верхней остью подвздошной кости и лонным бугорком и называется паховой (Пупартовой) связкой. Выше паховой связки волокна апоневроза расходятся на две ножки – латеральную (крепится к лонному бугорку) и медиальную (крепится к симфизу). Ножки окаймляют наружное паховое кольцо.

Внутренняя косая мышца живота начинается от поверхностного листка пояснично-спинного апоневроза, гребня подвздошной кости и верхней половины паховой связки. Направление волокон – сзади наперед. Нижние отделы внутренней косой мышцы живота проходят вдоль семенного канатика и образуют мышцу, поднимающую яичко. Вблизи прямой мышцы волокна внутренней косой мышцы живота переходят в апоневроз.

Поперечная мышца живота берет начало задним апоневрозом от хрящей нижних ребер, пояснично-спинной фасции и от гребня подвздошной кости; вблизи наружного края прямой мышцы она переходит в передний апоневроз. Место перехода поперечной мышцы живота в передний апоневроз называется полулунной (Спигелевой) линией. Это самое слабое место передней брюшной стенки, поэтому по ее проекции возможно образование спигелевых грыж. Задняя пластинка апоневроза поперечной мышцы живота – хороший ориентир для хирурга при люмботомии, поскольку после ее рассечения обнажается забрюшинное пространство. Последняя пара межреберных нервов, проникая через задний апоневроз поперечной мышцы, образует в ней отверстие. По каналу XII пары межреберных нервов на поясницу могут проникать туберкулезные натечники и гнойные процессы из заднего средостения в виде подкожной эмфиземы поясничной области.

Прямая мышца живота начинается от мечевидного отростка и хрящей нижних ребер вблизи грудины и прикрепляется к задней поверхности лонной кости. Мышца на своем протяжении имеет 3—4 сухожильные перемычки, которые сращены с передней стенкой влагалища и не срастаются с ее задней стенкой. В связи с этим передняя клетчаточная щель между прямой мышцей живота и ее влагалищем разделена на отдельные полости, а задняя щель не разделена. Гнойники или гематомы передней клетчаточной щели строго очерчены и ограничены, легко определяются на глаз в виде выпячивания и не распространяются за пределы своих границ. При скоплении крови или гноя в задней клетчаточной щели гнойники или гематомы распространяются по всей клетчаточной щели от мечевидного отростка до лобковых костей.

Пирамидальная мышца располагается кпереди от прямой мышцы живота, имеет треугольную форму, толщиной 3—8 мм, начинается от лобковой кости и заканчивается на различных уровнях нижних отделов белой линии живота. Наиболее часто пирамидальная мышца лежит в тонком фасциальном футляре, окруженном тонким слоем рыхлой клетчатки, легко отделяется от прямой мышцы живота и перемещается кнаружи для прикрытия высокого пахового промежутка. Волокна пирамидальной мышцы разделяются прослойками соединительной ткани и несколько толще волокон прямой мышцы.

Рис. 19 Поперечное сечение брюшной стенки выше дугообразной (Дугласова) линии

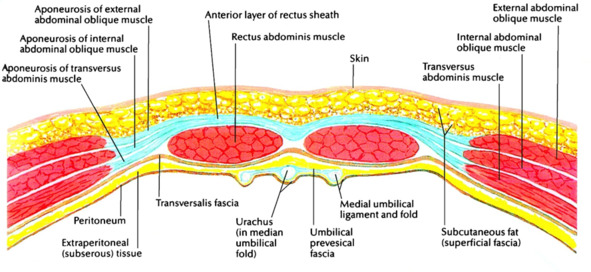

Влагалище прямой мышцы живота образовано тремя апоневротическими листками трех мышц боковой стенки живота. От мечевидного отростка до точки, расположенной на 3—4 см ниже пупка, влагалище прямой мышцы живота имеет как переднюю, так и заднюю стенку (рис. 19). Каждая из стенок состоит из полутора листков апоневрозов мышц боковой стенки живота. Передняя стенка влагалища образована апоневрозом наружной косой мышцы живота и половиной апоневроза внутренней косой мышцы живота, задняя – половиной листка апоневроза внутренней косой мышцы живота и апоневрозом поперечной мышцы живота. На 3—4 см ниже пупка все три листка апоневрозов переходят на переднюю поверхность прямой мышцы живота и образуют переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота (рис. 20). Апоневротическая задняя стенка влагалища прямой мышцы живота ниже этого места отсутствует. Она представлена только поперечной фасцией. Место перехода всех трех листков апоневрозов на переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота носит название дугообразной линии, или линии Дугласа.

Рис. 20 Поперечное сечение брюшной стенки ниже дугообразной (Дугласова) линии

Описанная анатомия влагалища прямой мышцы живота имеет важное практическое значение в хирургии передней брюшной стенки, в частности, при пластике передней брюшной стенки по поводу послеоперационных грыж. Наличие двух апоневротических стенок влагалища прямой мышцы живота в верхних отделах дает возможность хирургу использовать передний листок полностью для пластики, вплоть до выкраивания лоскута из передней стенки влагалища на здоровой стороне и перемещения его на противоположную сторону, как это предусмотрено при пластике брюшной стенки по способу Генриха.

Отсутствие апоневротической задней стенки влагалища прямой мышцы живота ниже линии Дугласа не позволяет использовать переднюю стенку для пластических целей. Вся прочность послеоперационного рубца передней брюшной стенки ниже линии Дугласа зависит от ушитой передней стенки влагалища прямой мышцы живота. Рана ниже линии Дугласа обладает меньшей прочностью, в связи с этим здесь часто возникают послеоперационные грыжи. При ушивании передней брюшной стенки по традиционной методике в послеоперационном периоде (особенно при кашле, метеоризме) между швами передней стенки влагалища прямой мышцы живота могут попасть кусочки мышцы или предбрюшинного жира. В результате создается интерпозиция мягких тканей между швами апоневроза. В таком случае послеоперационная грыжа обеспечена, даже если рана заживает первичным натяжением. Избежать выпадения мышцы или жира между швами ниже линии Дугласа можно только при правильной технике закрытия лапаротомной раны – это использование непрерывного шва путем наложения мелких и частых стежков на края раны.

Белая линия живота образуется по средней линии в месте соединения всех трех апоневротических листков мышц боковой стенки живота. Выше пупка белая линия имеет ширину 5—10 мм, ниже пупка она суживается до 1 мм. Если выше пупка брюшную стенку можно рассечь по белой линии живота, не вскрывая переднюю стенку влагалища прямой мышцы, то ниже пупка это сделать невозможно. При нижней срединной лапаротомии всегда вскрывают переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота справа или слева от белой линии. Белая линия в верхней части живота является «слабым местом». Между ее перекрещивающими сухожильными волокнами образуются ромбовидные щели, заполненные жировой клетчаткой, непосредственно связанной с предбрюшинной клетчаткой. Эти щели служат местом выхода сосудов и нервов, а нередко и грыжевых выпячиваний. Профилактическое использование синтетических эндопротезов для укрепления линии швов после нижней срединной лапаротомии снижает частоту формирования послеоперационных грыж живота с 35,9% до 1,5%.

Пупок с анатомической точки зрения – дефект передней брюшной стенки, а поскольку это дефект, здесь могут образовываться пупочные грыжи. Пупочное кольцо – отверстие в брюшной стенке, отграниченное со всех сторон сухожильными волокнами белой линии. Величина отверстия варьирует: может наблюдаться и почти полное отсутствие просвета, и хорошо выраженное раскрытое кольцо, в которое внедряется дивертикул брюшины. На поверхности пупочному кольцу соответствует кратерообразное втяжение кожи, которое здесь сращено с рубцовой тканью, пупочной фасцией и брюшиной. С пупком связаны два протока – мочевой (урахус), соединяющий у плода мочевой пузырь с пупком, и желточный, соединяющий у плода тонкую кишку с пупком. При заращении только пупочного кольца желточного протока образуется Меккелев дивертикул (встречается в 2% случаев).

Следующий слой передней боковой стенки живота – поперечная фасция. Она является частью внутрибрюшной фасции и имеет поперечное направление волокон. Прочность поперечной фасции в различных отделах неодинакова. В верхних отделах брюшной стенки она нежная и тонкая. По мере приближения к паховой связке, параллельно глубокой ее части, поперечная фасция становится толще и плотнее, образуя связку шириной до 0,8—1,0 см.

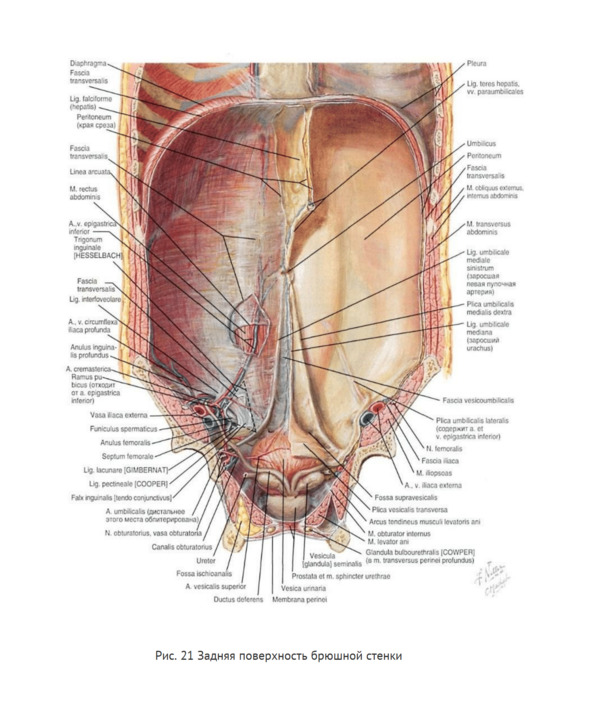

Париетальная брюшина отделена от поперечной фасции тонким слоем предбрюшинной клетчатки. Она выстилает стенки живота изнутри, образуя ниже пупка несколько складок и ямок (рис. 21).

От вершины мочевого пузыря к пупку по средней линии проходит тяж – заросший урахус. Брюшина, покрывающая ее, образует срединную складку – plica umbilicalis mediana. Латеральнее от боковых отделов мочевого пузыря к пупку направляются еще два тяжа – облитерированные пупочные артерии, а покрывающая их брюшина образует медиальные пупочные складки – plica umbilicalis medialis.

Еще более кнаружи, также с обеих сторон, брюшина образует над располагающимися под ней нижними эпигастральными артериями латеральные пупочные складки – plica umbilicalis lateralis. Между складками брюшины имеются углубления или ямки: лежащая над мочевым пузырем кнаружи от plica umbilicalis mediana называется fovea supravesicalis (место выхода надпузырных грыж); расположенная кнаружи от plica umbilicalis medialis – fovea inguinalis medialis (место выхода прямых паховых грыж); лежащая кнаружи от plica umbilicalis lateralis – fovea inguinalis lateralis (место выхода косых паховых грыж).

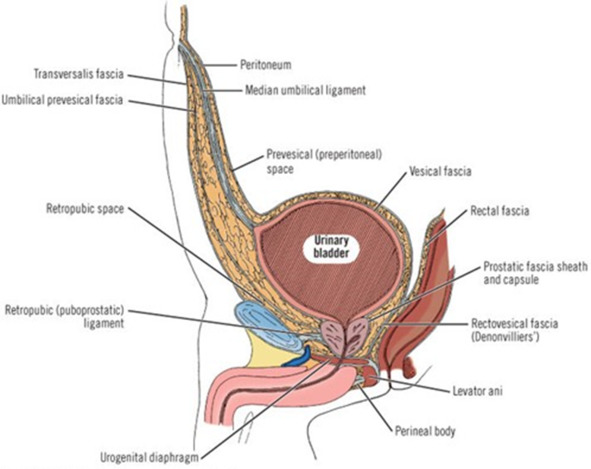

Позадилобковое клетчаточное пространство таза (spatium retropubicum) располагается между симфизом и прикрепляющейся к его верхнему краю поперечной фасцией – спереди, и висцеральной фасцией мочевого пузыря – сзади. Это пространство делится на предпузырное (спереди) и предбрюшинное (сзади). Предпузырное пространство мочевого пузыря (называется также пространством Ретция) – пространство между предпузырной фасцией и брюшиной (рис. 22).

Предпузырное пространство (spatium prevesicale) – относительно замкнутое, треугольной или трапециевидной формы. Ограничено спереди симфизом с поперечной фасцией; сзади предпузырной фасцией, фиксирующейся с боков к облитерированным пупочным артериям или нижним надчревным сосудам; сверху – к пупочному кольцу. Нижней границей этого пространства являются средние и боковые лобково-простатические связки у мужчин, пузырно- и влагалищно-лобковые связки у женщин.

Рис. 22 Клетчаточные пространства брюшной стенки

Позадилобковое простанство таза сообщается с клетчаткой передней области бедра по ходу бедренного канала; с боковым клетчаточным пространством таза – по ходу пузырных сосудов; с предбрюшинной клетчаткой через разрыв или щели в предпузырной фасции; со свободной брюшной полостью при разрыве предпузырной фасции, фасциального футляра мочевого пузыря и париетальной брюшины.

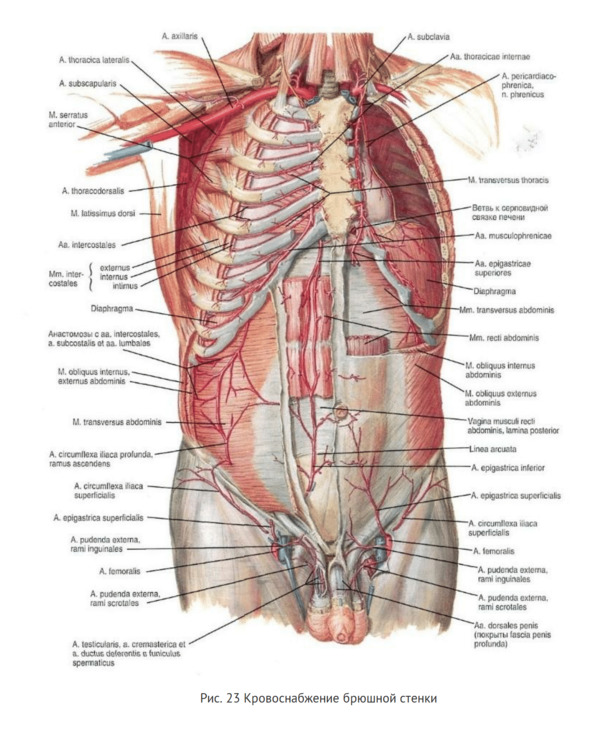

Кровоснабжение. Передняя брюшная стенка питается из пяти источников артериальных сосудов, которые создают выраженную анастомозную сеть. Артерии передней и боковых стенок разделяются на поверхностные и глубокие. Поверхностные артерии проходят в подкожной жировой клетчатке между двумя листками поверхностной фасции и отдают свои конечные ветки к коже, причем направление кожных сосудов соответствует линиям натяжения кожи.

Поверхностные артерии в основном являются ветвями верхней и нижней надчревных, бедренных и межреберных артерий. Кровоснабжение кожи и подкожной клетчатки передней брюшной стенки выше пупка осуществляется кожными ветвями верхней надчревной артерии (из внутренней грудной артерии) и конечными ветвями VII – XII пар межреберных артерий. В нижних отделах кожа и подкожная клетчатка переднебоковой стенки живота снабжаются кровью из системы бедренной артерии тремя сосудами, идущими в восходящем направлении: поверхностной артерией, окружающей подвздошную кость; поверхностной надчревной артерией и наружной срамной артерией (рис. 23).

Глубокие артерии являются основным источником кровоснабжения передней брюшной стенки. Кровоснабжение мышц переднебоковой области брюшной стенки осуществляется шестью нижними межреберными и четырьмя поясничными артериями, которые проходят в сегментарном направлении между внутренней косой и поперечной мышцами живота.

Мышцы более глубоких слоев передней брюшной стенки в нижних отделах получают кровоснабжение из нижней надчревной артерии и глубокой, окружающей подвздошную кость, артерии. Обе артерии общим стволом или раздельно берут начало от наружной подвздошной артерии. Нижняя надчревная артерия кровоснабжает прямую мышцу живота, глубокая, окружающая подвздошную кость, – проходит вдоль крыла подвздошной кости и ветвится в мышцах боковой стенки живота. Отток венозной крови происходит по одноименным венам.

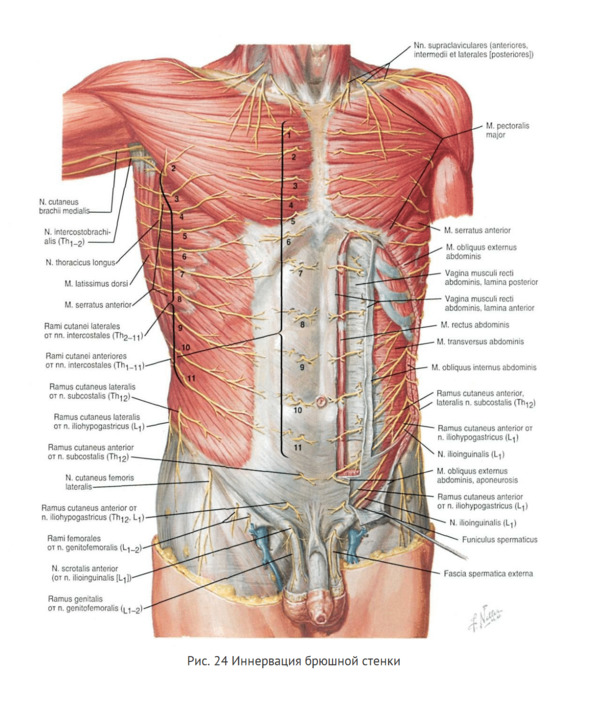

Иннервация. В иннервации передней брюшной стенки принимают участие передние ветви VII—XII межреберных и двух поясничных нервов: подвздошно-подчревного (n. iliohypogastricus) и подвздошно-пахового (n. ilioinguinalis). Верхние отделы передней брюшной стенки от мечевидного отростка до пупка иннервируются VII—X парами межреберных нервов. Последняя пара межреберных нервов обеспечивает верхнюю часть передней брюшной стенки, расположенную между пупком и лоном до дугообразной линии. Иннервация нижней части передней брюшной стенки между пупком и лоном ниже дугообразной линии осуществляется из подвздошно-подчревного и подвздошно-пахового нервов. Нижние отделы передней брюшной стенки под паховой связкой получают иннервацию из бедренно-полового нерва (n. genitofemoralis), генитальная ветвь (r. genitalis) которого расположена в паховом канале и иннервирует кожу верхних отделов наружных половых органов (рис. 24).

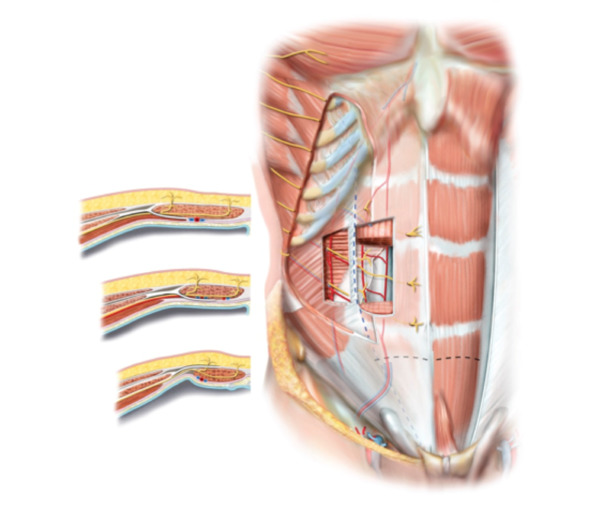

Основные стволы этих нервов расположены между внутренней косой и поперечной мышцами живота. Они разветвляются ко всем трем косым мышцам и делятся на поверхностные боковые кожные веточки. Каждая мышца имеет свою сегментарную иннервацию и характеризуется наличием хорошо развитых внутримышечных сплетением. Конечные ветви основных стволов проникают до влагалища прямой мышцы, проходят через ее толщу и выходят на переднюю поверхность через сухожильные перемычки и идут в направлении кожи как поверхностные передние кожные ветви. Направление основных нервных стволов – сзади вперед, сверху вниз, параллельно друг другу (рис.25).

При повреждении этих нервов происходят изменения чувствительности кожи живота, функциональных и структурных характеристик мышц (атрофия, жировое или соединительнотканное замещение). Чем ближе к периферии повреждение нерва, тем больше изменений наблюдается в зоне его иннервации.

Лимфоотток от передней брюшной стенки. Каждый слой передней брюшной стенки живота имеет свою лимфатическую систему, представленную сетью капилляров, сплетениями лимфатических сосудов, которые прерываются лимфатическими узлами и впадают в коллекторные лимфатические сосуды передней брюшной стенки. Лимфатическая сеть кожи передней брюшной стенки разделяется на поверхностную и глубокую. Поверхностная лимфатическая сеть расположена в коже передней брюшной стенки живота более поверхностно, чем сеть кровеносных капилляров, а глубокая – на одном уровне с ними. В области пупка сеть лимфатических капилляров размещена концентрическими кругами вокруг пупочного кольца. Отводящие лимфатические сосуды кожи живота находятся в подкожной жировой клетчатке, а от верхней части брюшной стенки лимфа оттекает до подмышечных лимфатических узлов (центральных и грудных) и частично – по ходу верхней надчревной артерии до грудной полости и грудных лимфатических узлов. Лимфатические сосуды с нижней части живота впадают в поверхностные паховые лимфатические узлы. Наблюдается также переход части отводящих лимфатических сосудов живота с одной стороны на другую.

Рис. 25 Ход межреберных нервных стволов

(пунктиром обозначены латеральный край влагалища прямых мышц живота и дугообразная линия)

Лимфатические капилляры апоневроза и фасций передней брюшной стенки создают одноуровневую сеть, размещенную на всем ее протяжении и проходящую между мышечными волокнами, а их отводящие сосуды расположены вдоль кровеносных сосудов. Лимфатические сосуды всех слоев передней брюшной стенки сообщаются между собой. Глубокие лимфатические сосуды, отводящие лимфу из мышц и глубоких слоев передней брюшной стенки, впадают в забрюшинные и передние медиастинальные, а со средних и нижних отделов – в поясничные и глубокие паховые лимфатические узлы. Непосредственно на передней брюшной стенке лимфатические узлы встречаются крайне редко. Особое значение при операциях по поводу послеоперационных грыж передней брюшной стенки имеет сохранение лимфооттока в нижнем отделе живота.

С точки зрения функциональной анатомии передняя брюшная стенка – часть мышечной системы, обеспечивающей движение. Она выполняет важную роль в дыхании человека, защите внутренних органов от внешних воздействий, в регуляции внутрибрюшного давления.

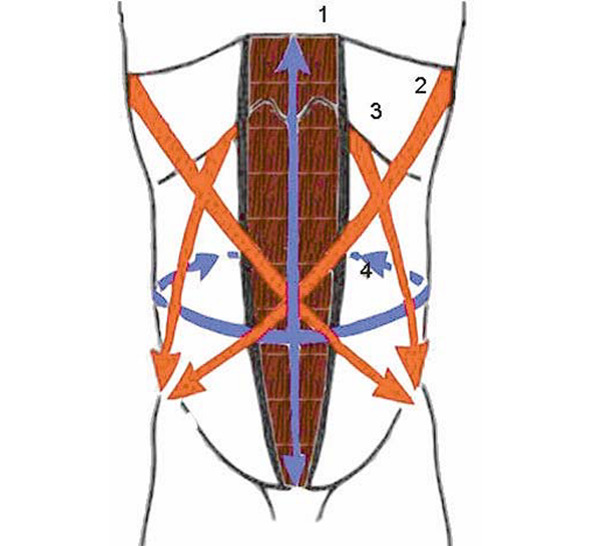

Мышцы переднебоковых отделов брюшной стенки образуют систему сил, взаимно уравновешивающих друг друга (рис. 26). Наружные (2) и внутренние (3) косые, поперечные (4) мышцы живота, сокращаясь в противоположных направлениях, производят растягивающее действие на белую линию живота. Прямые и пирамидальные (1) мышцы формируют систему продольно действующих мышц, которые поддерживают белую линию.

В зависимости от направления растягивающего действия боковых мышц живота на белую линию выделяют три ее участка: верхний, средний и нижний. На верхнюю треть белой линии слагаемая сил этих трех мышц действует под углом, приближающимся к прямому.

В среднем участке суммарная тяга на белую линию направлена под углом 84° с некоторыми отклонениями кверху. Поэтому на среднем участке белая линия живота испытывает наиболее выраженное растягивающее действие широких мышц. В нижнем отделе на белую линию живота широкие мышцы производят растягивающее действие под углом 120о, открытым кнаружи и кверху. Сумма сил прямых мышц в 2,5 раза слабее, чем сумма сил широких мышц. Сокращаясь, широкие мышцы растягивают белую линию латерально. Равновесие сил выравнивается благодаря тому, что фиброзные влагалища, окутывающие обе прямые мышцы, в значительной мере увеличивают возможность этих мышц противостоять в латеральном направлении.

Рис. 26 Функциональные мышечные пары переднебоковой стенки живота

Сила прямых мышц увеличивается благодаря сухожильным перемычкам. Отдельные сегменты мышц представляют собой как бы одну самостоятельную мышцу, а перемычки являются для них точками опоры. При сохранившемся тонусе мышечно-апоневротического каркаса передней стенки живота создается определенное соотношение сил прямых и боковых мышц, препятствующих расхождению прямых мышц и образованию грыж.

Вопросы этиологии и патогенеза послеоперационных грыж живота

Послеоперационные грыжи живота выходят из брюшной полости через дефект в области послеоперационного рубца и располагаются под кожными покровами (рис. 27). Являясь по существу ятрогенией – следствием хирургических операций, такие грыжи в течение многих лет привлекают внимание хирургов.

Рис. 27 Варианты послеоперационных грыж живота

Этиологические факторы послеоперационных грыж многообразны и проявляются лишь при определенных условиях. В одних случаях возникновение дефекта в мышечно-апоневротическом слое является следствием грубых дефектов в технике операции, эвентраций, ранних послеоперационных осложнений и глубоких подапоневротических нагноений. В других – нарушение функции передней брюшной стенки развивается постепенно вследствие дряблости и атрофии мышц, истончения и дегенерации апоневрозов и фасций при их денервации. И наконец, этиологические факторы третьей группы находятся в непосредственной связи с качеством регенераторных процессов в ушитой послеоперационной ране, когда образующиеся рубцы слишком податливы и непрочны, чтобы противодействовать внутрибрюшному давлению.

По современным представлениям, основой патогенеза послеоперационных грыж живота является невозможность анатомически «неустроенной» брюшной стенки адекватно противостоять резким колебаниям внутрибрюшного давления. Исследования убедительно свидетельствуют о том, что основными факторами образования грыж являются врожденная или приобретенная патология соединительной ткани в виде ее недифференцированной дисплазии, в основном за счет нарушения образования и разрушения коллагена, а также изменения его свойств.

Дисплазия соединительной ткани представляет собой уникальную онтогенетическую аномалию развития организма. Под этим термином понимают аномалию тканевой структуры, проявляющуюся в уменьшении содержания отдельных видов коллагена или нарушении их соотношения, что приводит к снижению прочности соединительной ткани многих органов и систем. Следствием этого является расстройства гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях, что сопровождается различными морфофункциональными нарушениями висцеральных и локомоторных систем с прогредиентным течением. Дисплазии соединительной ткани подразделяются на дифференцированные и недифференцированные варианты.