Полная версия:

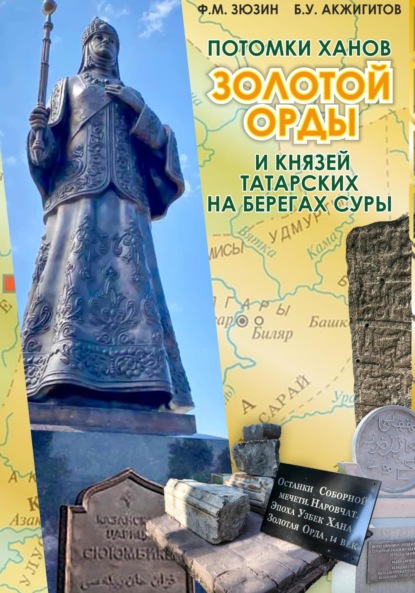

Потомки ханов Золотой Орды и князей татарских на берегах Суры

Надмогильные плиты рядом с селом Кутеевка

Несмотря на то, что в XIX в. ислам стал второй конфессией Российской Империи по числу верующих, мусульмане еще долго ограничивались в своих правах. Они не могли занимать должности в органах власти и в других важных сферах управления и образования. Так, по указу Сената от 19 ноября 1742 г. в течение двух лет из 532 мечетей было сломано 418, расположенные вблизи мест проживания православного населения. Это были практически все мусульманские храмы Казанской губернии. Мечети разрешалось возводить в монорелигиозных селениях или в специальных татарских слободах в городах. Был установлен норматив (200 человек мужского пола, включая младенцев) численности мусульманского прихода, чтобы можно было построить мечеть, но ее наличие запрещалось, если в селении христиане и новокрещеные татары составляли более 1/10 части жителей. Выступления мусульман в 1748 г. и 1755 г. (восстание Батырши) вынудили правительство сменить приоритеты во внутренней политике в Поволжье и Приуралье и в итоге привели к смягчению религиозного давления.

Во время правления Елизаветы Петровны было разрешено татарам заниматься предпринимательской деятельностью на юге страны, что предопределило развитие начального татарского капитала. Но одновременно этот период стал апогеем массового крещения язычников и мусульман Поволжья, Приуралья и Западной Сибири. В качестве вознаграждения за принятие православия ежегодно выделялось по 10 тыс. рублей деньгами и 5 тыс. четвертей хлебом. Эти меры за период с 1739 г. по 1942 г. позволили увеличить число крестившихся иноверцев в 40–45 раз. В то же время у мусульман и оставшихся в язычестве и сектантстве населения резко увеличился размер налогов.

Во второй половине XVIII в., наконец, был издан Указ о терпимости ко всем вероисповеданиям. Мусульманам стали выдаваться разрешения на строительство мечетей (деревянных) и школ при них. В 1789 г. в Уфе было учреждено Оренбургское мусульманское духовное собрание. В это время началось бурное развитие татарское купечество с правом торговли по всей Российской империи, был впервые провозглашен принцип веротерпимости к исламу. 22 февраля 1784 г. был издан Указ, согласно которому все мусульмане, имеющие благородное происхождение и доказавшие свою преданность государству, могли быть приравнены в привилегиях к русскому дворянству. Указ имел первичную цель привлечения на свою сторону мусульманское духовенство и татарской элиты. К официальным документам, доказывающим мурзинское происхождение, прилагались также родословные, поколенные росписи. В указе говорилось: «Волю нашу объявляем, что все те кои так называемые князья и мурзы татарского происхождения, в каком бы законе они от праотцов своих не осталися, предъявлять жалованные предкам их государские грамоты на недвижимые имения или другие письменные виды, утверждающие благородство…». На доказательство своего благородного происхождения татарским мурзам приходилось потратить много времени, средств и сил. Однако конфискованных поместий им так и не вернули, и большинство из них остались беспоместными бедными («лапотными», «чабаталы морзалар») дворянами.

В своде дворянских привилегий, при котором дворянство резко отделялось от других сословий, подтверждалась свобода дворян от обязательной службы, от уплаты податей, а судить их мог только дворянский суд. Все это было прописано в Жалованной грамоте дворянству от 21.04.1785 г. («Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства»). Лишь дворяне имели право владеть землёй и крепостными крестьянами, они также владели недрами в своих имениях, их имения не подлежали конфискации и т. д. Потомственные дворяне делилось на шесть разрядов (части родословных книг):

1) дворяне «жалованные или действительные», 2) дворянство военное (за выслугу военных чинов или награждение орденом), 3) дворянство, приобретенное на гражданской службе или в результате пожалования орденом, 4) иностранные дворянские роды, 5) титулированное дворянство (баронские, графские, княжеские роды), 6) «древние благородные дворянские роды», предки которых владели дворянскими имением ранее 1685 г. Первые три разряда дворянства можно отнести к «служилому» дворянству, а последние три – к древнему «благородному». Пензенские татарские дворяне, как правило, заносились в 6-ю часть родословных книг.

Доказательствами прав на дворянское достоинство признавались:

1) жалованные грамоты на дворянство или титулы князей, графов или баронов, 2) дворянские родословные книги и списки, содержимые в Герольдии, 3) жалованные от монархов гербы, 4) патенты на чины, 5) доказательства о пожаловании российского ордена, 6) указы о пожаловании земель и деревень, 7) верстание в прежнее время по дворянской службе, 8) указы и грамоты на пожалование из поместья вотчинами, 9) указы или грамоты на пожалованные вотчины, даже если они выбыли из рода, 10) указы, наказы или грамоты, данные дворянину на посольство, 11) доказательства о дворянской службе предков и написание в прежних десятнях из дворян и детей боярских, 12) доказательство, что отец и дед вели благородную жизнь, или состояние или службу, соответствующее дворянскому званию, 13) купчие, закладные, рядные и духовные о дворянском имении, 14) доказательство, что отец и дед владели деревнями, 15) родословная роспись, 16) внесение рода в общий гербовник дворянских родов, 17) другие неоспоримые доказательства.

Всего в Поволжье и Приуралье насчитывалось примерно 90 дворянских мусульманских родов. Значительная часть получила дворянский статус, будучи по происхождению из старейших княжеских родов, а также мурз. По указу от 1 ноября 1783 г. разрешался прием на военную службу и награждения офицерским званием татарских мурз. Служилые татары, как мы знаем, активно использовались самодержавием, как на пограничной службе, так и в многочисленных войнах. Они проходили службу на южных рубежах Русского государства по засечным оборонительным линиям, а в случае военной необходимости вызывались на службу на театр военных действий. Первоначально полки формировались из представителей татарской феодальной знати, перешедших на русскую службу из Золотой Орды и татарских ханств. После завоевания Казанского ханства (1552) на военную службу привлекались и ясачные крестьяне. Служили в гвардии, при царском дворе, но чаще всего, как и многие другие русские дворяне в 25–30 лет выходили в отставку в небольших чинах. Так, например, по указу Александра II штабс-ротмистр князь Павел Николаевич Еникеев воспитывался в школе гвардейских подпрапорщиков, в службу вступил корнетом лейб-гвардии в Конный полк в 1857 г., поручиком в 1860 г. откомандирован в Николаевскую академию генштаба. По окончании академии зачислен в лейб-гвардии Конный полк. В 1863 г. произведен в штабс-ротмистры. Его имения в Сердобском уезде составляли 2500 десятин земли, в Новгородской губернии – 500 десятин.

Сразу после издания указа «О позволении князьям и мурзам татарским пользоваться всеми преимуществами российского дворянства» начали поступать прошения от многих представителей князей и мурз о своем зачислении дворянское сословие. Первыми из подушного оклада по указу от 24 мая 1788 г. были выключены семейства Юнуса Шабанова и Юсупа Бахтеева, детей князей Дашкиных, а 3 декабря 1791 г. по указу Сената им было возвращено дворянство. По указу от 1 декабря 1796 г. в дворянстве были восстановлены князья и мурзы: Акчурины, Бигловы, Дивеевы, Еникеевы, Катаевы, Кудашевы, Маматкозины-Сакаевы, Мамины, Терегуловы, Чанышевы, Шихмаметевы, Яушевы и другие. По христианской линии были утверждены в дворянском достоинстве многие татарские роды: Бибарсовы, Тенишевы, Енгалычевы, Тенишевы и т. д. Практически все утвержденные мусульманские роды получили дворянский статус и по христианской линии, поскольку среди этих родов были те (братья, родственники), кто принял православную веру.

Немногим позднее в дворянские родословные книги были внесены несколько других татарских фамилий. На 1797 г. в дворянстве было восстановлено уже 350 татарских мурз и князей, 15 – в Саратовской, 96 – в Пензенской губернии. Всего по семи губерниям из податного сословия просили вывести 4811 человек, представлявших 177 знатных татарских рода. Согласно данных «Бархатной книги» конца XVII в., из 930 служилых фамилий Московского государства, со ставившие в последующем основу дворянства, более 17 % фамилий (более 100) имели татарское происхождение, в то время как русских (великорусских) – всего 33 %. Так, известные фамилии Сабуровы и Годуновы имеют происхождение от мурзы Чета, приехавшего из Золотой Орды на Русь в начале XIV в. Суворовы и Апраксины берут начало от ханского мурзы Салахмира. Талызины и Колокольцевы – от мурзы Кука Тагалдызина. Барановы – от мурзы Ждана по прозванию Баран, который прибыл из Крыма в первой половине XV в. Род Ермоловых имеет родоначальника Арслана-Мурзы-Ермолы, приехавшего в 1506 г. из Золотой Орды на службу к князю Василию Ивановичу. Род прославленного адмирала Федора Ушакова происходит от ордынского хана Редега. Татарские корни имеют еще множество прославленных в истории пензенского края фамилий, о которых будет рассказано ниже.

Все княжеские роды, имеющие своими родоначальниками татар, в XIX в. делились на две группы: «российско-княжеские» (Мещерские, Юсуповы, Урусовы, и т. д.) и «князья татарские» (Чегодаевы, Кулунчаковы, Максутовы, Маматовы, Мамины, Мамлеевы, Мансыревы, Мустафины, Баюшевы, Еникеевы, Тенишевы, Кутыевы, Кугушевы, и т. д.). Задолго перед этим, в 1687 г. была издана «Бархатная книга» российского дворянства, связанная с отменой местничества (1682) и прекращения составления разрядных книг. В неё были внесены, в числе прочих князья: Бехтеевы, Бахтияровы, Беклемишевы, Зогоскины, Зюзины, Измайловы, Юсуповы, Леонтьевы, Мансуровы, Муратовы, Тургеневы (из Большой орды), Тургеневы (из Золотой Орды), Урусовы, Чаадаевы, и т. д.

После именного указа Павла I от 20 января 1797 г. при составлении «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи» не разрешалось включать князей татарских в число княжеских родов. Но уже в указе от 12 ноября 1797 г. всем родам князей, вошедших в число княжеских фамилий и внесенные в родословные в Бархатной книге, было велено вносить в список князей российских. В большинстве случаев, эти семьи были внесены в 4-ю и 6-ю части родословных книг, с правом именоваться «князьями татарскими».

Из 32 княжеских фамилий Пензенской губернии 20 относятся к татарским, хотя большая часть из них была крещеная: Бибарсовы, Девлеткильдеевы, Енгалычевы, Кулунчаковы, Дивеевы, Тенишевы, Урусовы, Мещерские, Мерлины, Максютовы, Мансыревы, Муратовы, Булушевы, Кугушевы, Макуловы, Мамины, Мамлеевы, Чегодаевы, Кильдышевы, Еникеевы, Максютовы и другие. В то же время, некоторые из этих фамильных ветвей получили дворянские статусы, оставаясь в мусульманской вере: Бигловы, Муратовы, Мамины, Кугушевы, Мамлеевы, Шехмаметовы. Позднее список пополнили Акжигитовы, Максютовы и другие. Надо при этом заметить, полного списка дворянских родов Российской империи никогда не существовало. Незадолго до революции была учреждена Департаментом Герольдии Правительствующего Сената Всероссийская Дворянская родословная книга, предназначенная для лиц, выслуживших дворянство, но в силу ряда причин не причисленным к дворянству. Но эта инициатива провалилась. Дело в том, что в начале XX в. Дворянские собрания получили право отказывать в причислении к местному дворянству. При этом они часто руководствовались вероисповеданием данных лиц. Из губернии «дела о дворянстве» поступали на утверждение в Герольдию Сената; туда же из губернских собраний ежегодно высылались списки лиц, причисленных к уже утвержденным в дворянстве родам. К концу XIX в. в России насчитывалось 70 тысяч мусульман – потомственных и личных дворян или около 5 % от общего числа дворян. Но в это же время на татарских мурз-однодворцев распространялось положение о возвращении их в дворянское достоинство только через военную службу, которое свело на нет возможности получения дворянства «по отечеству»[1].

В списке дворянских родов, внесенных в Общий гербовик Российской империи числятся: Бегильдеевы, Баюшевы, Енгалычевы, Ширинские-Шихматовы, Кутыевы, Кугушевы, Кудашевы, Дондуковы-Корсаковы. Но титул «князь татарский» имел в Пензенской губернии лишь род Чегодаевых. Многие из родов, доказавшие свое дворянское происхождение в конце XVIII – нач. XIX в., были утверждены в дворянском сословии без титула. Часто из двоих просителей, например, род Бибарсовых, христианская ветвь добивалась утверждения в княжеском или дворянском достоинстве, а мусульманская оставалась в подушном окладе среди государственных крестьян.

Татарское купечество, как особое социальное сословие, занимало важное место в сфере предпринимательства, торговли и производства. Как и абсолютное большинство татарского населения дореволюционной России, татарские купцы и промышленники были верующими людьми. Они посещали мечети и характеризовались бережным отношением могилам предков и кладбищам, принимали самое активное участие в организации и проведении мусульманских праздников. После того, как была дана Екатериной II «Жалованная грамота», купцы стали подразделяться на три гильдии. В первой состояли купцы с капиталом от 10 тысяч рублей; во второй – от 1 до 10 тысяч рублей; в третьей – от 500 рублей. Начали формироваться торгово-промышленные кланы, например, братьев Кулахметовых и Дебердеевых. В 1912 г. купец А. Агишев создал «Товарищество на паях Тепловской суконной мануфактуры» в Сызранского уезда с капиталом более 400 тыс. рублей, где работали около 1000 человек и производили продукцию на 3.7 млн. руб. Купцы организовывали паломничество местных мусульман в Мекку и Медину. Это были купцы Хусаиновы, Рамиевы, Акчурины, Яушевы, Дебердиевых, Юнусовы, Апанаевы, выходцы и проживающие на территории Пензенского края.

В заключение этого предисловия к книге необходимо отметить тот факт, что татарские конные воины, всегда стойкие в бою, были востребованы во многих средневековых государствах, тем более – в Московском княжестве. Не удивительно, что служилые татары-казаки помимо несения службы на засечных линиях, отправлялись на военную службу на Дону. Татары-мишари оказывали ценную помощь в борьбе с польскими интервентами и их ставленниками. Лишь реформы Петра I и появление огнестрельного оружия в регулярной армии способствовали ликвидации служилого воинского сословия. Но это отдельная, большая и важная тема, которая сильно повлияла на весь хозяйственный уклад и судьбу татарского народа.

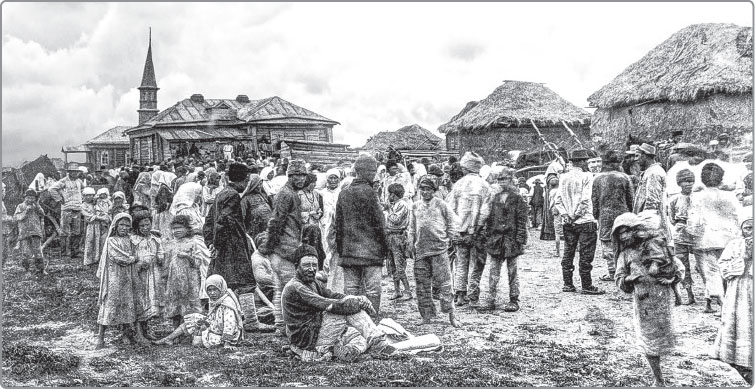

Базар. Село Усть-Уза. 1929 год.

Вид татарского базара в с. Ст. Карлыган. (по вторникам) 20-е годы 20 века

Список потомков ханов и князей Татарских

Араповы

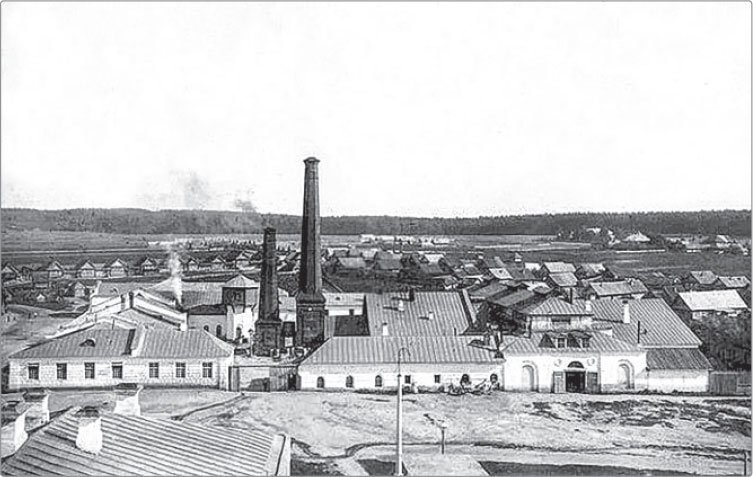

Древний дворянский род, «выехавший «из татар». Известно, что в середине XVI в. в Муроме объявился татарский мурза Барамук, его потомки Иван и Федор Араповы в начале XVII в. получили земельные наделы в Пензенском крае. Арапов Александр Николаевич, генерал-лейтенант, один из многочисленных потомственных помещиков рода Араповых, родился в родовом имении с. Воскресенская Лашма Наровчатского уезда Пензенской губернии. С 1790 г. развитие этого села целиком связано с родом Араповых. В 1803 г. здесь был построен винокурный завод, в 1858 г. функционировали уже два завода. Внук Николая Андреевич – Арапов Иван Андреевич превратил Лашму в образцовое хозяйство, получившее общероссийскую известность. Действовала крупнейшая в губернии газогенераторная мукомольная мельница, а также лесопильня, конный завод, сыроварня. В конце XIX в. через село проведена железная дорога.

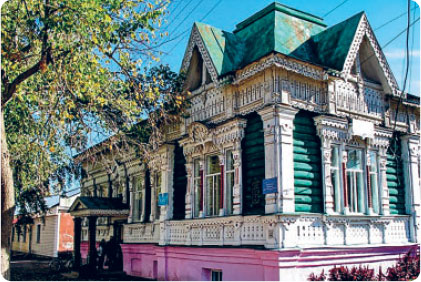

Путевой дом Араповых-Гончаровых в Наровчате

Араповы – потомственные дворяне, общественные деятели, военачальники и землевладельцы Пензенской губернии. В 1793 г. Араповы внесены в 6-ю часть Дворянской родословной книги Пензенской губернии. В Городищенском, Мокшанском и Наровчатском уездах Ивану Арапову принадлежали большие поместья, доставшиеся ему по наследству от его отца. В течение почти 18 лет Иван Арапов являлся Пензенским губернским предводителем дворянства. В наровчатском имении Араповых нередко гостили дети и внуки А. С. Пушкина, предку которого были подарены земли в Саранском уезде Пензенской губернии. Один из Араповых, секунд-майор, за подвиг при штурме Измаила получил Георгиевский крест из рук А. В. Суворова (ГАПО. ф.196, оп.3, дд.25,29,32,33; ф.196, оп.2, дд.38,40).

Арсеньевы

Древний дворянский род, происходит от Аслана-мурзы Челибея (Аслан-Челеби-Мурза), выехавшего из Золотой Орды «с 300 татар» к великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому в 1389 г. Скоро Аслан-мурза принял православие с именем Прокопия. От его старшего сына Арсения по прозвищу Исупа (Юсупа) произошли Арсеньевы и Юсуповы; от второго сына Якова – Яковцовы, Кременецкие и Ждановы; от третьего сына Льва – Ртищевы, Сомовы и Павловы. В XVI и XVII вв. Арсеньевы владели поместьями во многих провинциях государства. В XVIII и XIX вв. представители рода были генералами, учеными, писателями, губернаторами, адмиралами, предводителями губернского дворянства, членами Государственного Совета. Василий Михайлович, генерал-адъютант (1727), тайный советник (1731), командир фрегата «Россия». Сестра его, Варвара Михайловна, свояченица князя А. Д. Меншикова. Мария Михайловна Арсеньева, мать Михаила Юрьевича Лермонтова, была дочерью предводителя дворянства в Чембарском уезде Михаила Васильевича Арсеньева.

Усадьба Тарханы – родовое поместье Арсеньевых, предков Лермонтова по материнской линии

Арсеньевы записаны в 6-ю часть Дворянскую родословную книгу Тульской, Московской, Смоленской, Тверской, Орловской, Курской, Пензенской, Самарской и Рязанской губерний. В Пензенской родословной книге записаны в 1881 г. в 6-й части.

Ахматовы

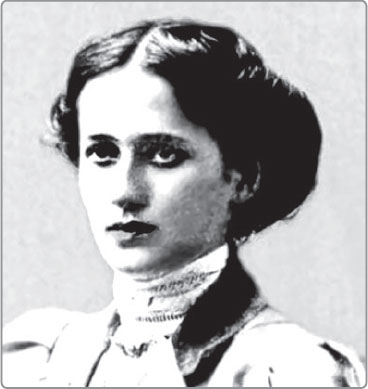

Древний татарский дворянский род. В 1283 г. упоминается бесермянин Ахмат, откупивший баскачество на Курской земле. «Ахматовы дети», встречающееся в русских летописях – собирательное наименование детей хана Белой Орды Ахмата, который был убит в 1481 г. ханом Ибаком. После гибели Ахмат-хана борьбу за наследство продолжили его выжившие сыновья: Муртаза, Сайид-Ахмад и Шейх-Ахмед. Все три сына объявили себя ханами и консолидировались в борьбе против Крымского ханства. Кроме трех братьев действовали и другие сыновья Ахмета, которые, как правило, самостоятельной политики не вели: Музаффар, Хаджи-Ахмад, Бахадур-султан, Джанай. Также известны Ахматовы как выходцы из Казани (с 1582 г.). В 1554 г. в источниках отмечен в Кашире Федор Никулич Ахматов. Ахматов Платон Платонович в 1845 г. был занесен во 2-ю часть Пензенской Дворянской родословной книги. Крупнейшая поэтесса XX в. Анна Ахматова, мать ученого-этнолога и востоковеда Льва Гумилева, считала свое происхождение от рода хана-Ахмата через «бабушку-татарку». Ахматовы в XVIII-XIX вв. – военные, моряки, был среди них прокурор Синода (ГАПО. ф.196, оп.2, д.48).

А. А. Ахматова

Баскаковы

Древний татарский род, берущий начало от князя Ибрагима Баскакова. Позднее Баскаковы приняли крещение и теперь числятся как представители русского дворянского рода. Филимон Иванович Баскаков был воеводой в первом Казанском походе московских войск 1545 г. В результате войны весной 1546 г. на казанский трон был посажен московский ставленник, касимовский царевич Шах-Али. Среди потомков Ибрагима Баскакова было несколько воевод. Иван Баскаков был убит в зимнем Казанском походе 1550 г. Его имя вписано в синодик Московского Успенского собора. Андрей Иванович Баскаков находился при посольстве, отправленном в 1611 г. из Москвы к польскому королю Сигизмунду, и провел несколько лет в посольском плену. Стольник царей Григорий Ермолаевич Баскаков был убит под Азовом в 1696 г. Девять представителей рода Баскаковых владели имениями в 1699 г. в Керенском уезде Пензенского наместничества. Как отмечает известный историк Г. П. Петерсон в своей книге «Исторический очерк Керенского края», во время захвата Керенского уезда отрядом Пугачева в 1774 г. Петр Баскаков пригласил их пировать к себе в поместье, чтобы избежать казни. Тогда пугачевцы напились и разграбили усадьбу, не тронув хозяина, но повесили дворянина Матвея Хохлова. Описано в книге и о том, как трижды чудесным образом обрывалась веревка при его повешении. Хохлов воскликнул, что даже Бог за него и признал Пугачева в качестве царя. Его выпустили, но местное население пожаловалось и потребовало казни дворянина. На четвертый раз вожжи не оборвались.

Евдоким Иванович Баскаков и его сын Федор были воеводами в Кузнецке в 1623 г. и 16521656 гг.

Бахметьевы

Старейший татарский княжеский род. Происходит от Аслама Бахмета (в крещении Иеремей), выехавшего в 1469 г. на службу к Великому князю Василию Тёмному вместе с братьями Касимом и Якубом. В «Бархатной книге» Аслам Бахмет показан в родстве с князьями Мещерскими. В списках лиц, подавших прошения в Пензенское наместничество о присуждении дворянского статуса, упоминается мурза Дайгудин сын Бахметьев. Хранятся в Пензенском госархиве прошения от Николая Дмитриевича, Николай Иванович и Федора Васильевич Бахметевых (1792). Все они внесены в Пензенскую Дворянскую родословную книгу в 1785 г. и являются одними из первых дворян (по Городищенскому уезду). В последующем Бахметевы – учёные, писатели, политики, полководцы, композиторы, фабриканты, революционеры.

В 1668 г. стряпчий Иван Юрьевич Бахметьев за участие в войне по освобождению левобережной Украины от поляков был пожалован землями по р. Вырган в Саранском уезде, на которых он основал с. Никольское. В 1681 г. земли напротив села получил стольник Калистрат Пестрово и построил там д. Пестровку. Со временем Бахметевы породнились с Пестровыми и свои владения соединили. Николо-Пёстровский хрустальный завод в Пензенской области, был основан в 1764 г. Алексеем Ивановичем Бахметьевым. Усадьба Бахметьевых и завод находились на краю села Никольское, где проживали фабричные мастеровые и крестьяне. Но в последствие поместье со стекольным производством досталось от графини Анны Петровны Бахметевой (Толстая) князьям Оболенским. Продукция завода пользовалась огромным спросом, на Международной выставке в Париже получила золотую медаль. Последний из Бахметевых – Алексей Николаевич скончался, успев объявить своим крепостным и крестьянам об отмене крепостного права. Род Бахметевых пресекся со смертью графини Анны Петровны и, не имея собственных детей, она завещала свои владения князю Александру Дмитриевичу Оболенскому «Пестровку» (ГАПО. ф.196, оп.3, дд.25,65,67,75; оп.2, дд.254, 255,256; ф.210, оп.1, д.608).

Бекетовы

Древний татарский дворянский род, известны с 1621 г. (ОГДР, IV, с. 84). Фамилия происходит от тюркского прозвища бекет – «воспитатель ханского сына». Имя Бекет у тюркоязычного населения имело широкое распространение. Из этого рода происходят братья Бекетовых: химик-ботаник, профессор Андрей Николаевич и академик Николай Николаевич. Род записан в 6-ю часть Дворянской родословной книги Пензенской губернии. В числе первых пензенских дворян Александр Матвеевич Бекетов был занесен в книгу еще в 1794 г. (ГАПО. Ф. 196, оп.2, д.282; оп.3, д.82).

Беклимишевы

Один из самых знаменитых древних татарских княжеских родов. Владели не только Керенским краем Пензенской губернии, но и всей Мещерой. Фамилия происходит от тюркского слова беклемиш – «охраняющий, запирающий». Предки Беклемишевых были сыновьями князя Ширина (князья Ширинские-Мещерские) в Золотой Орде, но в 1298 г. братья восстали против хана Орды и ушли на Волгу. Один из братьев – Бахмет Усейнов пришел в Мещеру, также на Пензенские земли, и «стал там княжить». Сын Бахмета Беклемиш принял христианство и нарек себя Михаилом. Его внук Федор пришел в 1380 г. к Дмитрию Донскому, и они вместе начали войну против Мамая. Надо заметить, отец Дмитрия Пожарского был женат на дочери Федора Беклемишева Евфросинии. Другая дочь, Анна Илларионовна Беклемишева, была матерью Михаила Кутузова. В роду Беклимишевых было много воевод и военачальников. Игнатий Беклемишев погиб при взятии Казани в 1552 г. В знак благодарности Иван Грозный выделил большие угодья братьям Беклемишевым под Москвой. В 1682 г. Ермила Иванович Беклемишев основал у р. Тенева д. Усть-Тенево. Деревни Старый Валовай и Новый Валовай в 1785 г. показаны за помещиком Николаем Беклемишевым.