Полная версия:

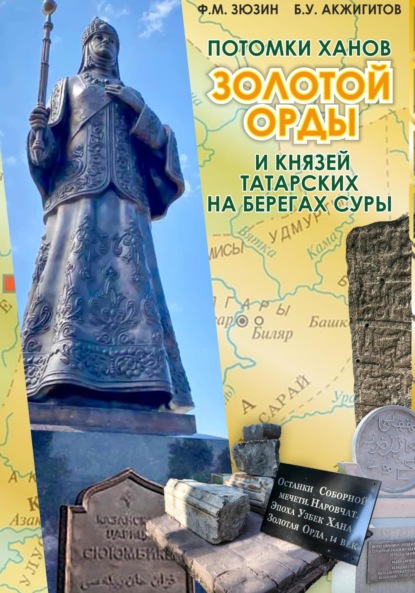

Потомки ханов Золотой Орды и князей татарских на берегах Суры

Так, барон С. Герберштейн в своем всемирно известном труде «Записки о Московитских делах» отмечал: «Впрочем, хотя он (Иван III) и был весьма могущественен, однако принужден был повиноваться татарам. Когда приближались татарские послы, он выходил к ним навстречу за город и выслушивал их стоя, тогда как они сидели. Его супруга, которая была родом из Греции, очень досадовала на это и ежедневно говорила, что она вышла замуж за раба татар; потому она убедила супруга притвориться больным при приближении татар для того, чтобы, наконец, когда-нибудь уничтожить этот рабский обряд». Выходцы из Крымского ханства продолжали оказывать огромное влияние и на политику Московского государства, хотя «Казанская земля» уже была приведена «к присяге». В самом начале XVI в. Большая Орда была разгромлена Крымским ханством, а потомков казанского хана Улу-Мухаммеда сменили родственники крымских ханов. В 1512–1573 гг. на касимовском престоле сидели астраханские ханы. При них была утеряна независимость, а ханство окончательно превратилось в удельное княжество. Как мы видим, долгое время крымчане были в дружественном союзе с Москвой, но борьба за Казань в 1521 г. привела к союзников к продолжительной войне. Казань же приняла сторону Крыма: «… и Татарове, и Мордва, и Черемисы, и Чуваш, и все люди Казанские земли изменили Великому князю и взяли себе на царство крымского царевича Сагиб-Гирея».

После падения Казани завоевание земель мусульман московскими властями и подчинение их к русскому государству началось с особой интенсивностью. Уже скоро мусульманская знать Мещеры, в том числе выходцы из Золотой Орды, не просто присягнули на верность русским правителям, но многие из них приняли православие. Эти новокрещеные татарские князья и мурзы незамедлительно стали получать значительные размеры земельных угодий и денежные ссуды, а также они вошли в со став русского дворянства. Именно тогда появился иронический термин «сирота казанская»: ордынские мурзы слезно жаловались Ивану Грозному на разорение и «сиротство», а Иван Васильевич щедро наделял их землею вместе с проживающими на ней населением.

Сам Иван IV Грозный, как ни странно это может показаться, являлся старшим чингизидом на западных рубежах Руси и прямым потомком Чингисхана, а, следовательно, темника Мамая тоже. Известно, что после начавшейся «замятни» в Золотой Орде Мамай был убит. А его сын и внук Бердибека Мансур успел укрыться в Литве, где отстроил крепости в Полтаве и Глинске. Крещеный внук Мансура Иоанн получил титул князя Глинского. Мать же Ивана Грозного – Елена Глинская являлась правнучкой Бориса Глинского, сына Иоанна. Касимовский князь Саин Булат (Симеон Бекбулатович), другой потомок Чингисхана, был, как мы сказали, некоторое время царем Руси, назначенный на этот престол самим Иваном Грозным. Поэтому неудивительно, что, судя по росписи «русского» войска при штурме Казани, собственно самих русских было не более трети, а командовали передовыми частями армии касимовские татарские князья. В штурме Казани, несомненно, огромную роль оказал третий чингизид – крымский хан Девлет Гирей, приглашенный ранее на крымский престол родом Шириных.

Несмотря на отсутствие надежных источников про Касимовское ханство этого периода в до статочном количестве и неясность полной картины событий и взаимоотношений касимовских царевичей с правителями Московского государства, среди историков существует достаточно аргументированная версия, что московские князья отдают почти всю Мещеру на откуп татарам из-за политических соображений, чтобы обеспечить себе надежные аванпосты.

До первой четверти XVII в. русское население в Касимове и городских окрестностях продолжало подчиняться ханам. Не все татарские царевичи и мурзы принимали крещение добровольно, но наряду с этим сохранились документальные источники, указывающие на вовлечение и христиан в мусульманскую веру. Известно, хан Арслан препятствовал крещению татарских мурз в Касимовском царстве. Воеводы неоднократно жаловались в Москву о том, что царь Араслан Алеевич «бусурманит» новокрещеных татар и русских людей. Хотя доподлинно известно, что сам он принял христианскую веру еще в 1616 г. В 1653 г. по настоянию Романовых и вопреки воле его матери Фатиме Шакуловой, а также его деда Ак-Мухаммеда Шакулова, царевич Сеид-Бурхан крестился под именем Василия Арслановича. Это грубо противоречило старому порядку, согласно которому правителем мог быть только мусульманин. После принятия православия Василий Арсланович на приемах иностранных послов «сидел в ферезее золотной по правую руку царя». Когда Алексей Михайлович, отец Петра I, венчался (1671) с представительницей татарского рода Натальей Кирилловной Нарышкиной, Василий Арсланович исполнял почетные обязанности «сидячего в Государеву сторону». Так у многочисленного рода сеидов Шакуловых появлялись русские потомки. На одной из двух дочерей Василия Арслановича Евдокии женился дядя Петра I боярин Мартемьян Нарышкин. Но род касимовских царевичей не прервался как мусульманский с крещением сына Фатимы Шакуловой. Например, известный татаро-русский род Тенишевых пересекался с родом ханов Шакуловых.

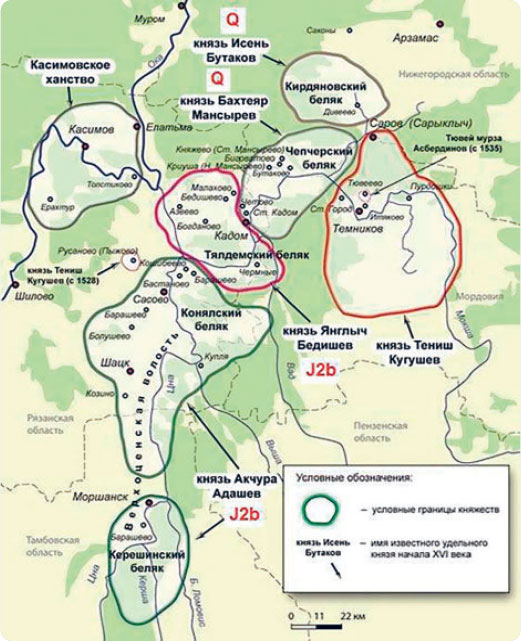

В Мещерском регионе существовали шесть территорий татарских княжеств, создавшие впоследствии династии со следующими фамилиями: Акчурины, Еникеевы, Енгалычевы, Мансыревы, Девлеткильдеевы, Бутаковы и другие роды, родственные им или происходящие от них. Все шесть локализованных княжеств находились на территории нынешних Темниковского, Кадомского и Шацкого уездов и имели непосредственное отношение к темниковским, кадомским и шацким служилым татарам. Часть этих земель была расположена на территории Пензенского края. Правящий князь, как правило, становился родоначальником новой фамилии. При этом фамилия образовывалась от имени князя, например, Акчура – Акчурины, реже – от отчества, например, Мамет Теребердеев – Теребердеевы.

Известно, что русские войска и казаки, приглашенные на освоение пензенского края и ее окрестностей, продолжительное время оказались не способны противостоять нападениям степных кочевников ногайцев. Удалось эту проблему решить воеводы Дмитрию Пожарскому и Дмитрию Трубецкому. Они без разрешения царских властей своим указом решили переселить татар-мишарей из Кадомского края в татарскую припьянскую степь. Трубецкой и Пожарский создали «Совет всей земли», куда пригласили мишарей. И в ноябре 1612 г. Совет принял решение узаконить переселение татар-мишарей и обратился к будущему царю с наказом предоставить им тарханную грамоту, которая давала бы право на пожизненное поселение и пользование землями. В 1618 г. царь Михаил Романов, следуя наказу Совета, своим указом предо ставил татарам-мишарям тарханную грамоту. Татары сразу были наделены поместьями, а мурзы Баюш Разгельдеев и Наямаш Мангушев получили звание князей. В 1615 г. Дмитрий Пожарский взял их в поход против поляков. Многочисленные потомки этих князей в результате миграционных процессов впоследствии оказались жителями Пензенской губернии и продолжают проживать на пензенской земле до настоящего времени. Эпоха удельных татарских князей в России длилась до воцарения династии Романовых.

В 1679 г. Василий Арсланович умер. Последней правительницей Касимова стала ее мать Фатима. С ее смертью в 1681 г. Касимовское ханство перестало существовать, и указом Петра I было окончательно ликвидировано. Забегая вперед по исторической лестнице, скажем, что после воцарения династии Романовых, политика Алексея Михайловича Романова приобрела явно антимусульманский характер. «Если хотите знать, почему войска ваши понесли поражение, то вот почему. Уже сто лет как Казань и Астрахань находятся у вас в руках. До сих пор тамошние мусульмане не терпели никаких притеснений; нынешний же царь ваш (Алексей Михайлович) вообразил себя умнее прежних царей, отцов и дедов своих, и вы разорили мечети и медресе, и предали огню слово Господа всевышнего», – писал по этому поводу крымский визирь Сефе-Газы.

Текие Шах-Али

Насильственное крещение «иноверцев» усиливало миграционные потоки в Мещере еще задолго до воцарения Романовых на российском престоле. Многие татары покидали свои населенные места и перебирались на Урал и в Сибирь. Некоторым из них на новом месте удавалось создавать компактные группы, преимущественно, служилых татар, которые сумели создать свои селения. Они в меньшей степени в дальнейшем подвергались ассимиляции и христианизации. Миграционные потоки первой половины XVII в. последовали одновременно и в направлении будущих Инсарского и Краснослободского уездов Пензенской губернии. Движение большинства мишарей в южном и юго-восточном направлении было обусловлено с построением в 1636–1648 гг. засечных крепостей Верхнего и Нижнего Ломова, Саранска, Инсара и других оборонительных рубежей. В 1663 г. (или даже раньше) была построена Пензенская слобода. Первые селения татар основались вверх к юго-востоку по рр. Мокша и Инсар и их притокам, создавая тем самым оборонительную границу от р. Суры до Цны. Сначала территорию начали заселять темниковские и касимовские «служилые» татары, а в связи со строительством засечных черт в XVII в. этот процесс усилился. Служилые татары из Темникова, Алатыря и Арзамаса в 1630-х гг. пришли в Верхнее Примокшанье и участвовали в основании Верхнего и Нижнего Ломова, а также Керенска. В 1660–1680 гг. они были вовлечены в строительство Мокшана, Городища, основали недалеко от Пензы дд. Синорово и Шелтайсу (Мазыренка). Часть татар была занята на строительстве крепости Пензы. А в 70-х гг. XVII столетия все татары полностью покинули г. Темников: «… и дворы свои перевозили на дикия поля».

В 1715 г. основную массу служилого населения составляли инородцы, в основном татары: «… Совместная служба мордвы с татарами характерна была и для других мест. Правда, условия службы мордвы отличались от службы татар. Если служилые татары верстались поименно, то мордва служила по другому принципу. С 3-х дворов выделялся один человек. В Темникове, – говорится в одном документе, относящемся к 1625 г., – «воевода Афанасий Кукорин, а с ним князей, мурз и татар 383, черкас 15 чел., мордвы 1020 дворов, а на службу из того числа хаживало 340 чел.» (т. е. с 3-х дворов 1 чел.)…». «…В середине XVI в. появляется целое сословие служилых татар. В частности, в 1552 в переписке царя с ногайскими князьями впервые употребляется и термин «служилые татары». Сословный характер служилых татар проявляется в том, что они, как и русские дети, боярские или дворяне, наделяются поместьями, передаваемыми по наследству. Татары составляли значительную часть служилых людей Российского государства и сыграли большую роль в укреплении обороны, в борьбе с его внешними врагами…»

Следует отметить, во всем «диком поле» в середине XVI в. еще не было сторожевых разъездов. Но после взятия русскими войсками Казани земли всего Среднего Поволжья вошли в состав Русского государства, с чем не мог смириться крымский хан и всячески стремился вернуть Поволжье. Засечные сторожа предназначались для охраны засек в лесах и на степных участках и контролировали все передвижения в Казань по Крымской дороге. К концу XVII в. в окрестностях Темникова стояли татарские селения такие, как Азарепино, Шукетрово, Алкаев Болезино, Кадышево, Аракчеево, Кадомо-Агеев Агишева, Айтуганово, Акбулатово, Байтеряково, Терегулово и другие. В середине XVII в. на землях мурз «по межам и урочищам через Атмис Каменный Брод…» были также основаны Кочалейка, Адикаевка, Старая Есинеевка, Кочетовка. Спустя столетие все названные села, за исключением Кочалейки, обрусели, по всей видимости, в связи с крещением большинства татар, а не поменявшую свою веру татары были вынуждены переселяться в другие села.

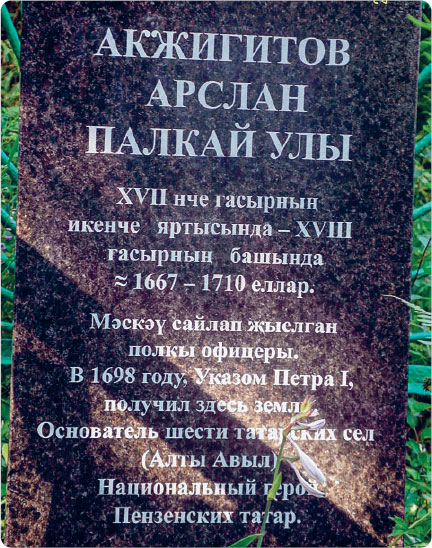

Так, к концу XVII – нач. XVIII в. значительная часть территории Чембарского края была роздана различным служилым людям и помещикам. Одними из первых поселенцев здесь стали служилые татары Темниковского уезда: мурзы Ибрагим Еналеев, Кодряк Енгалычев с товарищи (всего 166 чел.). Земли получил и стольник Л. С. Кугушев. Большие размеры земель были пожалованы Петром I Льву Кирилловичу Нарышкину. Нам известно из «Отказной книги» о том, что обширные угодья к юго-западу от дачи Еналеева, Енгалычева и других помещиков получила группа служилых татар во главе с Арсланом Полкаевым Акжигитовым, и именно они на этих землях,«… к северу от р. Кевды» основали эти самые шесть татарских сел Каменского района. Владенная выпись, которую 5 июня 1637 г. выдал воевода Кадома, князь Андрей Романович Тюменский группе служилых татар и мурз насчитывает 19 чел. Копия этой выписи хранится в Государственном архиве Пензенской области (ГАПО) в «Деле о доказательстве дворянства Нагаевых из Кикино» (ГАПО, ф.196, оп.2, д. 2061). Земля, ориентиры которой даны в документе, не входит, собственно, в «алты авыл» – это земли, где сейчас расположены нынешнее с. Татарский Шелдаис (Спасский район, Пензенская область) и соседние села. Второй документ был выдан позже. Это была выпись 1698 г. – «…били челом Нам Великому Государю разных городов мурзы и татары, рейтары и выборнаго полку салдацского строю сержант Араслан Палкаев сын да рейтарскаго строю Ишмай Битудин сын Акъжигитовы с товарыщи…». В этой грамоте даны имена 95 человек.

Особенно много татар и мурз несли рейтарскую и полковую службу в Керенской десятне. Здесь мы находим фамилии служилых татар: Агишевы, Досаевы, Вавиловы, Васильевы, Меняшевы, Уразовы, Бибарсовы, Богдановы, Бибиковы, Утемишевы, Курмышевы, Кашаевы, Алмаевы, Бегеевы, Тингильдины (сын Бекбай и два крещеных брата) и другие, а также князей Чевкиных, Кильдишевых и Тенишевых. В списке «Верстанные солдаты из татар, которые бывают на службе великий государей в выборном полку до отпуску, а живут они в Ломовском уезде в д. Новоселки (ныне Судакаевка Вадинского района) и д. Пичеевки)» записан сержант Арслан Полкаев и товарищи, и его брат Бикбулат Полкаев (и товарищи) из той же д. Новоселки из рейтар, но которые не несут службу.

Сержант Арслан вместе с братом Бикбулатом несли службу под началом Александра Кикина во время Второго Азовского похода 1696 г. В другом документе: «Переписные книги и смотренные списки 1697 г. недорослей служилых людей Пензенского края», в разделе «Татары служат в солдатах» говорится: «Арслан Полкаев явил сына своего недоросля Суляманку шти лет, земли за ним по скаске ево тридцать четвертей в поле, а в дву по тому ж». В списке также отмечены солдаты из татар: Бориска Кузекаев, Сюндюк и Исендербейка Боженовы, Мишка Бикбулатов, Ромашка Дмитриев, Акбулатка Алексеев и др. Фамилию потомков Арслана Ажигитова мы обнаруживаем среди просителей из Кутеевщины в документах 1787 г. о восстановлении своего дворянского статуса, поданных в Пензенское дворянское депутатское собрание. Вместе с мурзами Бадаевыми, потомками князя Максютова, а также мурзами Резеповыми, потомками крещеного князя Бибарсова, мы видим потомка Арслана Палкаева новокрещена мурзу Матфея Федорова (ГАПО, ф.196, оп.1, д.20)

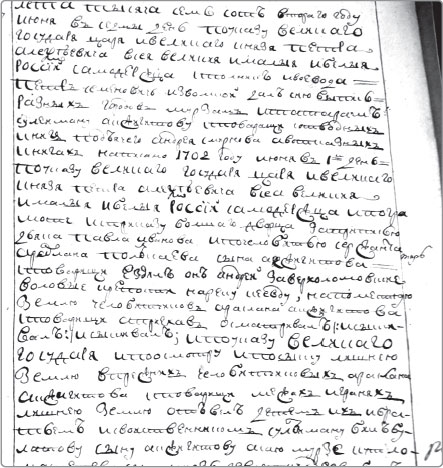

«В прошлом 7207-м (1698) году, июня в 7-й день, по указу Великого государя, царя и Великого князя Петра Алексеевича всея Великая и Малая и Белая Россия самодержавца… изволиной дал сию выпись разных городов мурзам и татарам Сулейману Акжигитову с товарищи… и челобитью Верхнеломовского уезду деревни Коргалеи да деревни Новосёлок (Кобылкино) служилых беломесных мурз и татар сержанта Араслана Полкаева сына Акжигитова с товарищи, верхнеломовец Афонасеи Скуратов да под(ь) я чеи Григореи Смирнов ездили за Ломовские воловые крепости в степь на дикое порозжее поля и в челобитчинные вотчинные ухожь в урочищи по Ченбарской дороге на Юрьевский верх, по обе стороны, по Колоновской дороге сквозь Сернилскаго липяга да устья Кевды реки вниз по обе ж стороны до устья реки Ятмиса по обе стороны до середнего липяга на верхний конец, идучи же по правой стороне на Малой Ченбарец и вниз того Малаго Ченбарцу, и перешед Большую Ченбарскуюдорогу с урочищи. А не доехав до тех вотчинных ухожьев и вышеописанных урочищ, имали с собой сторонних людей и сторожилых, и с теми сторонними людьми дикое поля вотчинные ухож(ь)и досматривались и сыскивалися. А по осмотр у и по сыску дикое поля измеряя в десятины и положили в четверти, а сенные покосы в копны, отвели челобитчиком сержанту Араслану Палкаеву… И в нынешнем 1700-м году июля 1-й день по нашему, государя указу, по челобитью разных городов мурз и татар сержанта Араслана Акжигитова с товарищи, велено с вышеписанных отказных книг впредь для владения вышеписанной их новоотказной. Таким образом, татарские села на территории нашего региона появились на рубеже 17–18 веков помесной земли дать им нашу великого государя грамоту с прочетом…».

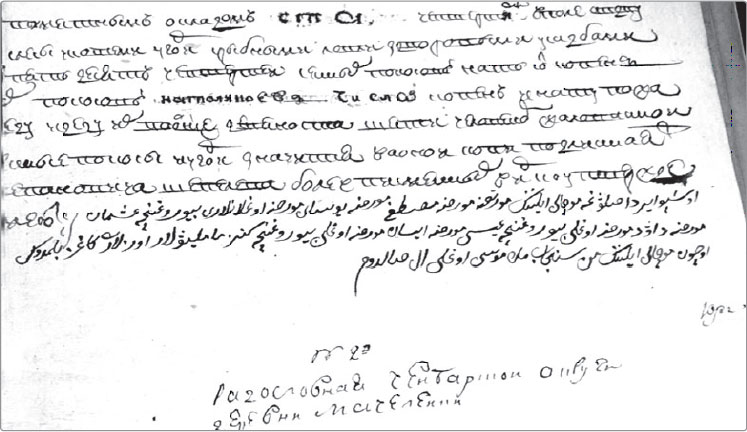

(ГАПО, ф.196, оп. 2, д. 1702)

В одной из ревизских сказок есть запись: «…мурза Арслан Полкаев сын Акжигитов, его сын Сеналей сын Акжигитов его внук мурза Алешей Сеналей сын Акжигитов проживали в д. Кутеевщине. Внук Алешей родился в 1715 г.» (ГАПО, ф.196, оп.1, д.20). Надо заметить, что русская колонизация восточных от Москвы земель проходила как вооружённым, так и мирным путём. Строительство городов-крепостей на территории Пензенского края создавало благоприятную обстановку для его хозяйственного освоения. Таким образом, весь период XVI–XVII вв. характеризовался началом этапа перехода Московского государства к созданию Российской империи и обозначился, прежде всего, как период русской экспансии на восток. Обстановка требовала укрепления восточных границ, а расширение границ государства становилось необходимым. Как мы помним, еще в 1697 г. по указу царя Петра I пензенских служилых людей перевели в Азов, Петровск и в другие регионы страны, а освободившиеся земли вместе с пустыми деревнями и слободами были переданы русским помещикам.

Политика христианизации в России по отношению к народам Среднего Поволжья была провозглашена еще до захвата Казанского ханства и продолжалась вплоть до Февральской революции 1917 г. Мы говорили выше, что большая часть татар-мишарей приняла ислам еще в конце XIII в., когда хан Бахмет Усейнов приехал из Большой орды в Мещеру и стал распро странять новую религию. Но затем, под давлением русских властей или же иной причине был сам крещен, а все его потомки стали христианами. Тогда же якобы возник конфликт между рядовыми татарами-мишарями и крещеными князьями знатного рода Шириных. Еще в 1555 г. в Поволжье была создана Казанская епархия, целью которой было приобщение мусульман и язычников к христианской вере. Тогда главное внимание миссионеров обращалось татарской элите. В 1622 г. появляется указ, ограничивавший владельческие права татарских феодалов, а по указу 1628 г. все они лишались права владеть «новокрещенами».

К 1649 г. в Московском государстве сложилась ситуация, когда огромное количество законодательных актов противоречили друг другу, поскольку быстро устаревали. Сводом законов, регулирующих различные области жизнедеятельности государства, было названо Соборное Уложение. Отныне этим документом определялся порядок землепользования и землевладения, касающийся и служилых татарских мурз. В соответствие с положениями Уложения, земля закреплялась только за несущими воинскую службу людьми, а русскому населению запрещалось покупать, брать в залог земли у татар – как феодалов, так и ясачных крестьян. Этим окончательно и юридически закреплялся статус татарских князей, мурз и крестьян как государевых людей, призванных служить во благо государства. Соборное Уложение было принято с целью предотвращения череды городских бунтов 1648 г. (начатых Соляным бунтом в Москве) в полномасштабное восстание по типу И. Болотникова в 1606–1607 гг., или Степана Разина в 1670–1671 гг. Уложение действовало вплоть до 1832 г., пока не был разработан Свод законов Российской Империи. К тому времени существовало 3 вида феодального землевладения: собственность государя, вотчинное землевладение и поместье. Вотчина – это наследственное земельное владение. Она объединяла собственность на землю, постройки и инвентарь и права на холопов. Поместья давались за службу, а его размер определялся служебным положением лица. Поместьем феодал мог пользоваться только во время службы, передавать по наследству его было нельзя, но различие между вотчинами и поместьями постепенно стиралось. Хотя поместье не передавалось по наследству, но его мог получить сын, если он нес службу.

Общий вид улицы с. Ст Карлыган

В 1676 г. после смерти царя Алексея Михайловича на российский престол взошел фанатично религиозный Федор Алексеевич. Духовенство и Боярская Дума требовали немедленного крещения мурз или отписки у них крепостных крестьян. По указу 16 мая 1681 г. служилые мурзы и татары в случае непринятия христианства лишались своих вотчин и поместий, если в них проживало христианское население. В то же время новокрещеные татары наделялись особыми правами и привилегиями, а не принявшие православие князья и мурзы становились государственными крестьянами. Указом Петра I от 3 ноября 1713 г. татарским мурзам было велено в течение 6 месяцев креститься, поместья же не принявших крещения в установленный срок подлежали конфискации.

Правительство России в 1734 г. учредило в Свияжске Новокрещенскую комиссию, которая в 1740 г. она была преобразована в Новокрещенскую контору и просуществовала до 1764 г. Новокрещенам часто давали новые имена и фамилии, но, как правило, наряду с русскими именами татары носили и свои прежние имена. Новокрещены из татар продолжали придерживаться старого образа жизни, основанного на мусульманских и национальных традициях. В докладах священников Пензенской губернии нередко можно встретить следующие высказывания: «… бросили православие так, что трудно отличить их от татар не только по внутреннему, но и внешнему образу их жизни… В какой дом ни войдешь, везде видна обстановка татарская, спросишь ли имя хозяина, он с трудом назовет себя и нередко другим именем, не говоря уже о их семейных. Крестов на себе не носят, креститься не умеют, говорить по-русски тоже, постов не соблюдают, едят лошадиное мясо, держат татарскую уразу, ходят в мечеть, одним словом не крещеные татары…, отстали от церкви, детей своих крестить многие не стали, новорожденных детей называли татарскими именами, для чего приглашали к себе мулл, умерших хоронили по татарскому обычаю, без гробов, держали «уразу».

Одновременно в российском законодательстве было заложено строжайшее запрещение «отвлечения и отпадения от православия и христианства» и переход новокрещен обратно в ислам. Так, «отпадшие» лишались всех прав своего состояния, а домашнее «имение» бралось под опеку, а сами они приговаривались к ссылке на каторжные работы от 8 до 10 лет. Служилые новокрещены были уравнены с русскими дворянами и имели право использовать труд русских крепостных крестьян.

Широко известны знаменитые фамилии, как известно, имеют татарское происхождение: Апраксины, Аракчеевы, Бибиковы, Сабуровы, Карамзины, Нарышкины, Загоскины, Тимирязевы, Тургеневы и многие другие. Важно помнить, что в России образование и становление фамилий началось поздно и растянулось на четыре столетия. В XIV в. княжеские титулы (Шуйские, Курбские и др.) еще не являлись фамилиями, а прозвищами, но в дальнейшем послужили моделями для последующих фамилий. Настоящие фамилии, как у русских, так и татар сформировались только с XVI в. Большинство дворянских фамилий были образованы из отчеств или имени родоначальника, реже – по названиям своих владений. Даже к концу XVIII в. основная масса податного населения фамилий еще не имела. При Петре I были введены так называемые «проезжие грамоты», в которых указывались имя и фамилия (или прозвище), т. е. почти 100 процентов людей имели фамилию хотя бы неофициально среди русского населения центральной части России. На окраинах государства бесфамильное население наличествовало вплоть до XX в.

Среди представителей княжеских татарских родов в документах Темниковского и Шацкого уездов основное место занимают потомки региональных татарских князей, как правило, владельцев мордовских беляков. Например, фраза «да из-за князя Булая княж Кудашева» свидетельствует, что Булай, помимо принадлежности к княжеской фамилии Кудашевых, обладает еще личным княжеским титулом, который пишется перед его именем. В силу этого некоторые его потомки стали носить княжескую фамилию – князь Булаев. Все это приводило к некоторой путанице в родословных у многих исследователей. Некоторые татарские фамилии образовались после крещения и получения ими христианских имен. Но известно, что большинство крещеных татар спустя некоторое время или же сразу возвращались вновь к своей вере, в то время как христианская фамилия у них оставалась.