Полная версия:

Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги

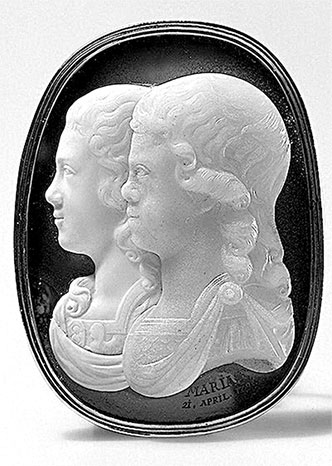

Портрет великих князей Александра и Константина. Работа цесаревны Марии Федоровны. 1791 г.

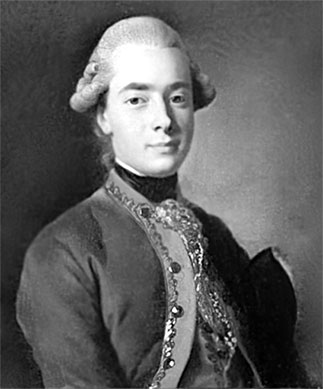

Неизвестный художник. Портрет великого князя Константина Павловича. Пастель. ГРМ

Самыми большими и постоянными фаворитами Екатерины были ее внуки – Александр и Константин. Их она любила, как любит всякая бабушка. Она их растила, воспитывала, выбирала им жен и строила в отношении них далеко идущие планы.

При этом внуки, даже повзрослев, продолжали оставаться для императрицы детьми, и все связанное с их детством она бережно хранила. Когда в 1831 г. вскрыли один из опечатанных комодов императрицы, хранившийся в дворцовой кладовой с 1796 г., то там среди прочего нашли детские вещи, столь дорогие для бабушки: «В узелке детское белье и именно: три пеленки, два бархатных пунцовых свивальника, бумажное одеяло, одна подвязочка и пять ветошечек… В узелке же: детский шелковый шлафрок, одна пара детских бумажных чулок, батистовый фартучек, бумажный нагрудничек, вязаная бумажная фуфаечка, три шапочки»[42].

Павел I

Будущий император Павел I впервые оказался в Зимнем дворе в дни переворота, возведшего на трон Екатерину II. В ночь на 27 июня 1762 г. маленького 8-летнего Павла внезапно разбудили и под охраной отряда войск перевезли из Летнего (что на Фонтанке) в Зимний дворец. Рядом с наследником неотлучно находился его воспитатель Никита Иванович Панин, который руководил его воспитанием со времен Елизаветы Петровны.

Окончательно в Зимний дворец наследник-цесаревич великий князь Павел Петрович переехал вместе с матерью весной 1763 г., когда позади остались коронационные торжества. Для наследника выделили комнаты, ранее предназначавшиеся самой императрице, находившиеся на втором этаже западного фасада Зимнего дворца, окнами на Адмиралтейство.

Для наследника обустроили комнаты, из них главными стали учебная и библиотека, поскольку мальчику старались дать добротное образование в соответствии с веяниями века просвещения. До 14-летнего возраста Павлу преподавали Закон Божий, математику, историю, географию, физику, языки: русский, французский и немецкий, астрономию. Учебный процесс велся отрывочно, без определенной программы.

Эриксен Виргилиус. Портрет великого князя Павла Петровича в учебной комнате Зимнего дворца. 1766 г.

Большую роль в воспитательном процессе сыграла сформировавшаяся в Зимнем дворце библиотека великого князя, постоянно пополнявшаяся в последующие годы. Эта библиотека погибла во время пожара 1837 г., но остались ее каталоги, перечисляющее 1150 наименований книг в 1697 томах. Исследователи утверждают, что библиотека «работала», поскольку наследник-цесаревич любил читать. Основой для таких выводов стали записки учителя арифметики наследника С. А. Порошина[43], охватывающие несколько лет середины 1760-х гг. Судя по запискам С. А. Порошина, это было ознакомительное чтение, поскольку большинство книг упоминается один, много, два раза. Однако список книг, с которыми знакомился 10-11-летний великий князь, впечатляет: Монтескье, Руссо, Д’Аламбер, Гельвеций, труды римских классиков, исторические сочинения западноевропейских авторов, произведения Сервантеса, Буало, Лафонтена.

Заметим, что вряд ли наследника подобное чтение увлекало, поскольку книги были явно не по возрасту. Однако чтение подобных книг также являлось частью образовательного процесса, приучая наследника к мысли о том, что к нему вполне обоснованно предъявляются более жесткие требования, чем к его ровесникам.

Более предметно великого князя в Зимнем дворце знакомили с произведениями Вольтера. Конечно, в этом факте отчетливо просматривается влияние Екатерины II, которая высоко ценила писателя и философа. Так, в записках Порошина говорится о чтении «вольтеровой Истории Петра Великого», семь раз о Вольтеровой Генриаде, шесть раз о чтении «Задига», неоднократно упоминаются также драматические произведения Вольтера. Но наряду со «взрослыми», серьезными книгами, мальчишка читал не менее серьезные «детские книги». Например, любимые бесчисленными поколениями «Приключения Робинзона Крузо» Д. Дефо упомянуты в записках шесть раз.

Портрет Н. И. Панина

С. А. Порошин

Как всякий мальчишка его возраста, великий князь любил разглядывать разные книжные «картинки» и эстампы. В записи Порошина от 23 октября 1764 г. упоминается: «После стола изволил Его Высочество в опочивальне своей, сидя на канапе, смотреть со мною эстампы, принадлежащие энциклопедическому лексикону». Под «лексиконом» имеется в виду знаменитая энциклопедия Дидро и Д’Аламбера, имевшаяся в библиотеке Павла Петровича в Зимнем дворце.

В библиотеке Зимнего дворца имелись и картографические материалы. По воспоминаниям С. А. Порошина (1 ноября 1764 г.), наследник, «рассматривая генеральную карту Российской империи, сказать изволил: „Эдакая землища, что сидючи на стуле всего на карте и видеть нельзя, надобно вставать, чтоб оба концы высмотреть“».

Задавал мальчик вопросы и о недавнем прошлом. Иногда речь заходила и о его отце – императоре Петре III Федоровиче. Как-то речь зашла о Тайной канцелярии (8 октября 1764 г.). Когда наследник поинтересовался у С. А. Порошина, где теперь Тайная канцелярия, учитель ответил: «„Она отменена Государем Петром Третьим“. На сие изволил сказать мне: – „Так поэтому покойный Государь очень хорошее дело сделал, что отменил ее“». Я ответствовал, что, конечно, много то честным людям сделало удовольствия и что многие непорядки отвращены тем.

Впрочем, переоценивать интеллектуальные забавы цесаревича не следует. Хотя Порошин и отмечал в «Записках», что, по большей части, Павел Петрович учился с большим желанием, но когда на Пасху наследника на неделю освободили от занятий, то «радость была превеликая». Возраст есть возраст, и мальчик с удовольствием играл на бильярде, в воланы и шахматы, ставил опыты с электричеством, «забавлялся» у токарного станка. А после Пасхи в 1765 г. «попрыгивал и яйцами бился и катал в спальне»[44]. Мальчик любил поглазеть из окна, часто проводил время на балконе над Салтыковским подъездом, наблюдая жизнь горожан. Наследник большую часть времени проводил в стенах Зимнего дворца, который был для него целым миром. Но и эти родные для него стены надоедали. Поэтому Порошин отметил в записках, что даже прогулка вокруг Зимнего дворца доставила наследнику большое удовольствие и он «рад очень был».

Уже в детстве у Павла Петровича обозначились черты характера, которые отчетливо проявились, когда он повзрослел. Например, торопливость во всем и навязчивая пунктуальность. Так, С. А. Порошин упоминает, как мальчик болезненно переживал малейшие отклонения от дневного графика: «В девятом часу сели ужинать. За столом говорили по большей части о здешних комедиянтах. Его Высочество в неудовольствии был, что уже поздненько становится, и он принужден будет лечь опочивать несколько минут позже обыкновенного. После стола чуть было о сем до великих слез не дошло, за что и достойной выговор сделан. Наконец лег опочивать в десятом часу в исходе».

Будили наследника по утрам его камердинеры. Если мальчик по каким-то причинам ложился спать позже 10 часов вечера, то они его утром не трогали, давая выспаться. Когда мальчишка просыпался и понимал, что «проспал», он сердился: «Встал в почти половине восьмого и нахмурился, что поздно»; «Встал в 8-м часов. Сердился, что проспал и кричал на камердинера, для чего не разбудил» (27 апреля 1765 г.). Потом, когда Павел Петрович вырос, современники в один голос подчеркивали его пунктуальность.

Что касается торопливости, то вот еще один характерный отрывок из записок С. А. Порошина (7 декабря 1764 г.), который отчетливо перекликается с воспоминаниями об императоре Павле I: «У Его Высочества ужасная привычка, чтоб спешить во всем: спешить вставать, спешить кушать, спешить опочивать ложиться. Перед обедом <…> за час еще времени или более до того, как за стол обыкновенно у нас садятся (т. е. в начале второго часу), засылает тайно к Никите Ивановичу гоффурьера, чтоб спроситься, не прикажет ли за кушаньем послать, и все хитрости употребляет, чтоб хотя несколько минут выгадать, чтоб за стол сесть поранее. О ужине такие же заботы <…>. После ужина камердинерам повторительные наказы, чтоб как возможно они скоряй ужинали с тем намерением, что как камердинеры отужинают скоряе, так авось и опочивать положат несколько поранее. Ложась, заботится, чтоб поутру не проспать долго. И сие всякой день почти бывает, как ни стараемся Его Высочество от того отвадить».

И действительно, когда 42-летний Павел Петрович взошел на императорский трон, эта судорожная торопливость в делах бросалась в глаза очень многим. Казалось, император предчувствовал свою недалекую кончину и торопился изменить страну своими бесчисленными указами и распоряжениями.

Как известно, Павел I очень серьезно относился к воинской службе и ношению военной формы. Пожалуй, именно Павел Петрович столь отчетливо обозначил эту наследственную черту Романовых, устойчиво воспроизводившуюся вплоть до Николая II. А начало этому «процессу», видимо, было положено 27 июля 1765 г.: «Сего утра прислал Захар Григорьевич Чернышов[45] к Его Высочеству книжку „Описание и изображение всех здешних мундиров“. Сей книжке весьма рад был Его Высочество. Перебирал ее раз десять». Так или иначе, в последующие годы Павел Петрович получил хорошую военную подготовку. В 1772 г., в 18 лет, он начал исполнять обязанности генерал-адмирала и фактически командовал Кирасирским полком, полковником которого являлся с 1762 г.

Из детства Павла I и его увлечение Мальтийским орденом. После воцарения оно привело его не только к тому, что император стал гроссмейстером Мальтийского ордена, но и к далеко идущим планам личной встречи с папой Римским. Мы можем даже привести точную дату, когда в стенах Зимнего дворца 10-летний мальчик впервые услышал о Мальтийском ордене, – 28 февраля 1765 г. В этот день С. А. Порошин читал будущему императору «Вертотову Историю об Ордене Мальтийских кавалеров. Изволил он потом забавляться и, привязав к кавалерии своей флаг адмиральской, представлять себя кавалером Мальтийским». А через несколько дней Павел Петрович «по окончании учения забавлялся, привеся к кавалерии своей флаг адмиральской. Представлял себя послом Мальтийским и говорил перед маленьким князем Куракиным речь».

А. Рослин. Портрет графа З. Г. Чернышева. 1776 г.

Кроме чтения, в воспитательном процессе великого князя предусмотрели и трудовое воспитание. Это решение могла принять только Екатерина II, последовательно реализовывавшая в стенах Зимнего дворца воспитательные идеи просветителей. В результате в покоях наследника установили токарный станок, и он по примеру своего великого прадеда обучился работать на нем. Кстати говоря, эта традиция обучения работе на токарном станке с большим или меньшим успехом реализовывалась вплоть до начала XX в. С. А. Порошин записал в дневнике 2 ноября 1765 г.: «Его высочество, побегавши, изволил забавляться около токарного станка, потом играть на серинетах[46] и смотреть книгу, где разные изображены птицы»[47].

Поскольку мальчика окружал круг учителей, старавшихся развлекать юного наследника познавательными разговорами, то мнения его о жизни вне Зимнего дворца формировались во многом благодаря этим беседам. Когда в апреле 1765 г. 10-летнему Павлу сообщили о смерти М. В. Ломоносова, то явно с чужих слов последовал следующий пассаж: «Что о дураке жалеть, казну только разорял и ничего не сделал»[48]. Эта фраза отражала подспудную борьбу, которая велась между русскими и немецкими учителями за влияние на наследника. В результате этой борьбы добросовестного наставника великого князя С. А. Порошина «съели», удалив его из Зимнего дворца.

С. Тончи. Портрет императора Павла I в короне гроссмейстера Мальтийского ордена. 1798–1801 гг.

Согласно педагогическим воззрениям Екатерины II, наследника держали в строгости. Стандартный режим для наследника в стенах Зимнего дворца включал подъем в шесть часов утра, туалет, завтрак и занятия до часу дня. Потом следовали обед, небольшой отдых и снова занятия. Это не был жесткий, раз и навсегда установленный режим. Серьезные коррективы в него вносили обязательные представительские обязанности и возрастные болезни.

По традиции покои матери и сына располагались в разных концах Зимнего дворца. Тем не менее цесаревич Павел Петрович постоянно бывал на половине матери, как правило, вечером. В комнатах императрицы он играл в карты, бильярд, шахматы, дурачился с молодыми фрейлинами. Его учитель записал в дневнике 10 апреля 1765 г.: «Государыня в фонарике, не очень была здорова. Пришед окно отворили. Не отходил от окна и поскакивал. Черни много зевало. Нищему рубль дал»[49]. Так и видится в этих коротких строках, залитый огнями Зимний дворец, толпа черни, глазеющая на окна покоев императрицы и подпрыгивавший мальчишка-наследник, бросающий из окна рубль нищему.

Кроме визитов к матери, вечерние часы отводились для представительских обязанностей, что тоже было очень важной частью воспитательного процесса. Наследник не только присутствовал на придворных спектаклях, но сам несколько раз выступал на сцене придворного театра в юго-западном ризалите Зимнего дворца.

Как правило, в десять часов мальчик укладывался спать. Подобный режим для подраставших великих князей воспроизводился вплоть до Александра III. Можно констатировать, что наследник Павел Петрович рос в окружении взрослых и с детства очень серьезно относился ко всем своим обязанностям.

Несомненной душевной травмой для взрослеющего мальчика стала история гибели его отца – императора Петра III Федоровича, шепотом рассказанная «в подлинной версии» наследнику престола «доброжелателями». Мать и сын очень рано душевно отдалились друг от друга и их отношения приняли характер подспудного неприятия друг друга. Проще говоря, ни мать, ни сын не любили друг друга. И это мягко сказано. По словам В. О. Ключевского, «мать не любила сына. У нее всегда для него вид государыни, холодность, невнимательность – никогда матерью не являлась».

Поскольку мальчика воспитывали «на французский манер», а, кроме этого, окружавшие мальчика взрослые не стеснялись обсуждать в его присутствии собственные любовные приключения, то довольно рано у мальчика появились «нежные мысли». С. А. Порошин упоминает, что Павел Петрович влюбился во фрейлину Екатерины II Веру Николаевну Чоглокову в 10-летнем возрасте (1 сентября 1765 г.): «Государь Цесаревич, стоя у окна, дыхнул на стекло и выписал имя той фрейлины, которая больше всех ему нравится. Как подошли кое-кто к окошку, то он тотчас стереть изволил». Следует упомянуть, что фрейлина была только на 2 года старше наследника. Через несколько недель уже 11-летний Павел на маскараде ухаживал за фрейлиной (как тогда выражались – «махал изрядно»): «Признаться надобно, что севодни она особливо хороша была, и приступы Его Высочества не отбивала суровостью».

По свидетельству Порошина, «шутя говорили, что пришло время великому князю жениться. Краснел он и от стыдливости из угла в угол изволил бегать; наконец изволил сказать: „Как я женюсь, то жену свою очень любить стану и ревнив буду. Рог мне иметь крайне не хочется. Да то беда, что я очень резв: намедни слышал я, что таких рог не видит и не чувствует тот, кто их носит“. Смеялись много о сей его высочества заботливости». В 1769 г. Вера Николаевна Чоглокова вышла замуж за графа Антона Миниха, внука фельдмаршала. Забегая вперед, заметим, что «рогами» наследник обзавелся сразу же после первой женитьбы и, действительно, их веса совершенно не почувствовал.

После 14 лет в образовательной программе великого князя появились взрослые науки: коммерция, казенные дела, политика внутренняя и внешняя, войны морские и сухопутные, «учреждение мануфактур и фабрик и прочих частей, составляющих правление государства».

В 1772 г. Павле Петрович стал совершеннолетним, ему исполнилось 18 лет. Тогда ходили подспудные разговоры, что Екатерина II должна передать власть своему совершеннолетнему сыну, но все те, кто хорошо знал императрицу, только улыбались, слыша эти разговоры. Поэтому 20 сентября 1772 г. прошло в Зимнем дворце как совершенно обычный день, и фактически положение великого князя осталось прежним. К делам его не призвали, а только начали искать ему невесту[50].

Свадьба наследника стала завершением почти двух лет забот императрицы Екатерины II. Жену своему сыну императрица подбирала тщательнейшим образом. В результате в Россию «на кастинг» приехали три кандидатки: принцессы дармштадские Амалия, Вильгельмина и Луиза. Павел Петрович выбрал принцессу Вильгельмину, которая после миропомазания 15 августа 1773 г. превратилась в великую княжну Наталию Алексеевну (1755–1776). Екатерина II писала: «…Мой сын с первой же минуты полюбил принцессу Вильгельмину, я дала ему три дня сроку, чтобы посмотреть, не колеблется ли он, и так как эта принцесса во всех отношениях превосходит своих сестер… старшая очень кроткая; младшая, кажется, очень умная; в средней все нами желаемые качества: личико у нее прелестное, черты правильные, она ласкова, умна; я ею очень довольна, и сын мой влюблен…».

29 сентября 1773 г. в Зимнем дворце состоялась свадьба 19-летнего цесаревича Павла Петровича с Наталией Алексеевной. После венчания вельможи собрались в Тронном зале Зимнего дворца, где находился сервированный стол. Далее последовал бал, открытый новобрачными. Платье невесты по традиции было буквально усыпано бриллиантами. Так в Зимнем дворце начался новый этап в жизни наследника Павла Петровича.

Отдельного двора для великокняжеской четы не образовали, поскольку молодая семья осталась жить в Зимнем дворце под плотным контролем императрицы. У Екатерины II, конечно, имелась вся необходимая информация о положении дел на половине молодой семьи, поскольку буквально после свадьбы сына она определила к его условному двору «своего» человека – генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова. 5 ноября 1773 г. она писала генералу: «Николай Иванович! Я вас избрала, чтобы быть при сыне моем, а на какой ноге и в какой должности, о сем завтра поутру в десятом часу, когда вы ко мне придете, я сама с вами изъяснюсь. Впрочем, остаюсь к вам доброжелательна. Екатерина»[51].

А. Рослин. Портрет великой княгини Наталии Алексеевны. 1776 г.

Поскольку все отчетливо понимали, что Салтыков будет «глазами» Екатерины II при молодом дворе, то положение генерала оказалось очень сложным. В инструкции, написанной Екатериной II, Салтыкову предписывалось: «1. Старайтесь понравиться моему сыну. 2. Оказываете ему возможную предупредительность, соединенную с большим уважением. 3. Старайтесь приобрести его доверие, но не спешите в сем и без всякой суеты, ибо сначала думать надлежит, что по молодости и по другим побочным причинам он несколько дичиться станет. Но вы на сие не смотрите, и возьмите одинаковое, ровное и почтительное поведение».

В этом же документе императрица оговорила, что Салтыков будет жить «при дворе». Генералу выделили огромную квартиру для его семьи, находившуюся прямо над покоями цесаревича Павла Петровича. Очень важным было то, что в инструкции императрица четко оговорила свободный доступ Салтыкова на свою половину: «Вам можно говорить со мною и советоваться сколько угодно: можете являться ко мне, когда вздумается… В случае нужды, когда вам нужно будет настаивать, опирайтесь на мою волю».

Одновременно с инструкцией, данной Салтыкову, императрица написала письмо и своему сыну: «Любезный сын! Я назначила к тебе генерала Салтыкова. Таким образом при тебе будет лицо значительное, и не для того только, чтобы придать важности твоим выходам, но и для того, чтобы держать в порядке людей, назначенных к твоему двору, чего требует твое звание… Это человек исполненный честности и кротости, и везде, где он ни служил, им были довольны; поэтому, я не сомневаюсь, что вы поладите… С женитьбою кончилось твое воспитание, невозможно долее оставлять тебя на положении ребенка и в двадцать лет держать под опекою. Перед публикою ответственность теперь падет на тебя одного, и она жадно будет следить за твоими поступками. Эти люди все подсматривают, все подвергают критике, и не думай, чтобы оказана была пощада тебе, как и мне»[52]. Надо заметить, что это более чем трезвая оценка отношения высшего света как к самой императрице, так и к наследнику. Иллюзий по поводу «любви» ближайшего окружения Екатерина II лишилась очень давно…

М. Ф. Квадаль. Портрет графа Н. И. Салтыкова. Германия

И. С. Саблуков. Портрет Екатерины II

Несмотря на вполне зрелый возраст Павла Петровича, Екатерина II не торопилась подключать его к деловым заботам по управлению страной. В 1773 г. она предложила сыну назначить для того «час или два в неделю, по утрам, в которые ты будешь приходить ко мне один для выслушания бумаг. Таким образом, ты ознакомишься с ходом дел, с законами страны и моими правительственными началами. Согласен?». Тем не менее даже это скромное знакомство с непарадной стороной государственной деятельности принесло свои плоды.

С оригинала П. Батони. Портрет великого князя Павла Петровича. 1782–1787 гг.

Неизвестный художник. Портрет великого князя Павла Петровича. 1780-е гг.

В 1774 г. наследник представил матери документ под названием «Рассуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, и касательно обороны всех пределов».

Говоря о семейной жизни цесаревича, заметим, что Екатерина II обманулась в своих надеждах, поскольку невестка оказалась совсем не той кроткой девочкой, какой казалась до замужества. Во-первых, Наталья Алексеевна сумела сразу же поставить вспыльчивого Павла Петровича под свой жесткий контроль. Английский посланник Д. Харрис отмечал, что она «управляла мужем деспотически. Не давая себе даже труда выказать малейшей к нему привязанности». Во-вторых, невестка императрицы отчетливо и постоянно пыталась обозначить некую свою «оппозицию» к «большому двору». В результате между западным фасадом и юго-восточным ризалитом Зимнего дворца обозначилось нешуточное охлаждение отношений. И это происходило на фоне застарелых обид между сыном и матерью. О таланте к интригам красноречиво говорит то, что великой княгине Наталии Алексеевне, несмотря на десятки внимательных глаз, удавалось скрывать свою любовную связь с другом цесаревича – графом Андреем Разумовским.

Екатерина II давала невестке следующую, не без яда написанную характеристику: «…Опасаясь злых, мы не доверяем целой земле. Не слушаем ни хороших, ни худых советов. До сих пор нет ни добродушия, ни осторожности, ни благоразумия во всем этом, и Бог знает, что из этого будет, так как никого не слушают и все хотят делать по-своему. Спустя полтора года и более мы еще не говорим по-русски, хотим, чтобы нас учили, но не хотим быть прилежными. Долгов у нас вдвое больше, чем состояния, а едва ли кто в Европе столько получает». Таковы были обстоятельства первого брака Павла I, который начался и завершился в стенах Зимнего дворца.

К весне 1776 г. отношения между старым и молодым двором обострились до крайности. Однако затянувшийся конфликт между свекровью и невесткой, сыном и матерью прервала трагедия – 15 апреля 1776 г. в Зимнем дворце во время родов, после пяти дней мучений, умерла 20-летняя жена Павла Петровича – великая княгиня Наталья Алексеевна. Первым погиб ребенок. Во время этих трагических событий Екатерина II и Павел Петрович неотлучно находились в комнатах наследника, поблизости от рожавшей великой княгини. Но в день смерти великой княгини Екатерина II уехала в Царское Село, увезя с собой сына[53].

А. Рослин. Портрет князя Андрея Кирилловича Разумовского. 1776 г.

Курировали роды врачи Роджерсон и Крузе. Когда стало ясно, что великая княгиня родить не в состоянии, встал вопрос о кесаревом сечении или о плодоразрушающей операции с помощью акушерских щипцов. Решение должна была принять императрица. Пока принималось непростое решение, ребенок погиб, а вскоре у роженицы начался сепсис, приведший к ее смерти.