Полная версия:

Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги

Подчас своеобразный либерализм императрицы мешал ее работе. Мемуарист свидетельствует, что «однажды г. Козицкий[23] читал пред нею бумаги, а в другой комнате придворные играли в волан и заглушали его слова. – Не прикажете ли, сказал он, пребыть им в тишине? От них ничего не слышно. – Нет, отвечала она, у всякаго свои занятия; мы судим рядим с тобою о делах, они же в забавах, которых я нарушить не желаю. Возвысь ты голос, и оставим их веселиться»[24]. Конечно, подобные сцены отчасти были спектаклем, квалифицированно разыгранным Екатериной, но так бывало далеко не всегда, и изредка выведенная из себя императрица очень по-женски «нападала» на своих подданных…

Хотя, случалось, что нерадение слуг вполне расчетливо прощалось императрицей, хорошо понимавшей значение дворцовых легенд и историй в формировании облика «просвещенной» правительницы. Князь Ф. Н. Голицын приводит одно из таких преданий Зимнего дворца: «Государыня была очень терпелива и до служащих в ея комнатах очень милостива. Вот сему пример. Однажды, после обеда, она, сидя в кабинете, изволила написать записку и позвонила, чтобы вошел камердинер; но никто не входит. Она в другой раз, но также никого. Подождавши немного, она уже изволила встать, пошла к ним в комнату и с удивлением, но без гнева, им сказала, что она несколько раз звонила, но никто не идет. Они, оробевши, извинились, что не слыхали. „А что вы делаете?“ – изволила Государыня спросить. „Мы между собою играли в карты по обыкновению“. – „Так вот тебе, Михайла, письмецо; отнеси его к князю Потемкину; а чтоб не останавливать вашу игру, я, покуда ты ходишь, сяду за тебя“. – Какая милость и какое снисхождение!»[25]. Можно сомневаться в достоверности подобных легенд, но фактом является то, что императрица указом запретила пороть провинившихся слуг Зимнего дворца. Для ее преемников, особенно для Николая I, указ его бабушки превратился в серьезную «дисциплинарную проблему».

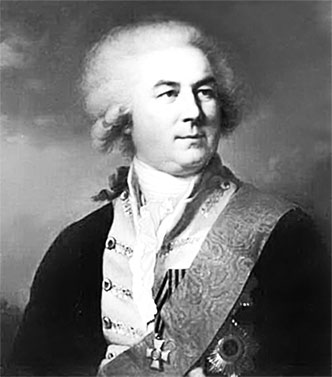

Отчетливо понимая груз ответственности, который она несла, Екатерина II жестко следовала правилу «делу – время, потехе – час». Даже пребывая в состоянии очередной влюбленности, она не позволяла фаворитам посягать на ее рабочие часы. Так, в 1775 г. императрица писала П. В. Завадовскому: «Я повадила себя быть прилежна к делам, терять прямо как возможно менее, но как необходимо надобно для жизни и здоровья прямо отдохновения, то сии часы тебя посвящены, а прочее время не мне принадлежит, но Империи, и буде сие время не употреблю как должно, то во мне родится будет на себя и на других собственное мое негодование, неудовольствие и mauvaise humeur от чувствие, что время провождаю в праздность и не так, как должна. Спроси у кня[зя] Ор[лова], не исстари ли я такова. А ты тотчас и раскричися, и ставишь сие, будто от неласки. Оно не оттого, но от порядочного разделения прямо между дел и тобою. Смотри сам, какая иная забава, разве что прохаживаюсь. Сие я должна делать для здоровья»[26].

Таким образом, светские развлечения императрицы в Зимнем дворце устраивались, в том числе, и «для здоровья». В целом развлечения императрицы укладывались в стандарты XVIII в. Даже ее склонность к работе своими руками не выходила за рамки обычаев, укоренившихся в императорских резиденциях со времен Петра I. Так, Екатерина II «точила из кости, дерева, янтаря, переводила на стекла антики, играла по одной партии в биллиард и возвращалась после на свою половину»[27]. Упомянем и то, что на крыше Фонарика над личной половиной Екатерины II появилась астрономическая башенка, оснащенная телескопом.

И. Б. Лампи. Портрет П. В. Завадовского. 1795 г.

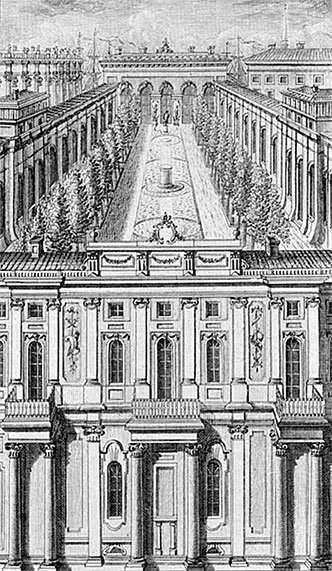

Малый Эрмитаж. Вид на Южный павильон и перспектива Висячего сада в сторону Северного павильона. Гравюра Н. Саблина. 1773 г.

Об этой астрономической башенке упоминает в записках воспитатель великого князя Павла Петровича С. А. Порошин (9 октября 1765 г. Воскресенье): «Пришел к Государю Цесаревичу граф Григорий Григорьевич Орлов от Ея Величества звать Великого Князя на обсерваторию, которая построена вверху над покоями Ея Величества. Пошел туда Его Высочество, и Государыня быть там изволила. Весь город виден». Добавим, что эту астрономическую башенку, устроенную над личными покоями Екатерины II, в совсем ветхом состоянии снесли по распоряжению Николая I в 1826 г., она отслужила, по крайней мере, 61 год.

Висячий сад Малого Эрмитажа сегодня

Место для приватного отдыха императрицы было вынесено за стены «каменного Зимнего дома» и находилось в Малом Эрмитаже. Там имелось несколько «зон отдыха». Северный павильон, выходящий окнами на Неву, именовался «Оранжерейным домом». Южный павильон, выходивший окнами на Миллионную улицу и Дворцовую площадь, соединенный коридором с покоями императрицы, за глаза именовался «Фаворитским корпусом». Эти два корпуса соединял висячий сад, уже при Екатерине II затянутый металлической сеткой, для того чтобы не разлетались населявшие его птицы.

Так называемые эрмитажные собрания проводились в Оранжерейном павильоне, где имелись роскошно убранные комнаты и залы. Собственно, эти собрания гостей в Оранжерейном павильоне и стали поводом для переименования всего корпуса в Малый Эрмитаж.

Склонная к регламентации всего и вся, императрица разделяла и круг своего общения даже в развлечениях. Наиболее известны ее эрмитажные собрания – большие и малые.

Большие эрмитажные собрания проходили по воскресеньям. На них допускался весь дипломатический корпус и особы первых двух классов по Табели о рангах. Императрица, сопрягая отдых с работой, беседовала с вельможами и дипломатами. Наверное, такие собрания для нее были больше работой, чем отдыхом.

Малые эрмитажные собрания проводились по четвергам. В этот день в Малом Эрмитаже собирался только очень узкий круг «своих». Во время собраний танцевали, смотрели небольшие спектакли и ужинали. Одной из таких «своих», допущенных в святая святых, оказалась будущая фрейлина императрицы, тогда 15-летняя княжна В. Н. Шувалова (в замужестве графиня В. Н. Головина). Ее еще дебютанткой на придворной сцене, в начале 1780-х гг., допустили к такому собранию: «Императрица велела дяде привезти меня в собрание малого Эрмитажа. Мы отправились туда с дядей и матушкой. Собиравшееся там общество состояло из фельдмаршалов и генерал-адъютантов, которые почти все были старики, статс-дамы графини Брюс, подруги императрицы, из фрейлин, дежурных камергеров и камер-юнкеров. Мы ужинали за механическим столом: тарелки спускались по особому шнурку, прикрепленному к столу, а под тарелками лежала грифельная доска, на которой писали название того кушанья, которое желали получить. Затем дергали за шнурок, и через некоторое время тарелка возвращалась с требуемым блюдом. Я была в восхищении от этой маленькой забавы и не переставала тянуть за шнурок»[28]. Уточним, что дядей юной дебютантки был влиятельный обер-камергер И. И. Шувалов, в молодости многолетний фаворит императрицы Елизаветы Петровны.

Портрет В. Н. Головиной. Нач. XIX в.

Ф. С. Рокотов. Портрет И. И. Шувалова. 1760 г.

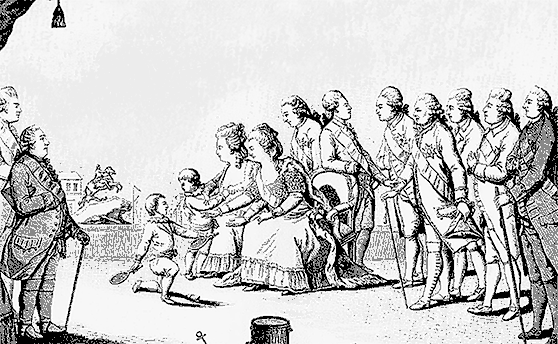

В начале 1780-х гг. на эти эрмитажные собрания часто приводили маленьких великих князей Александра и Константина, столь любимых царственной бабушкой. Мемуаристка упоминает, что будущему Александру I тогда было четыре года, а Константину – три. Маленькие мальчики под звуки скрипки «танцевали» с молоденькими фрейлинами. При этом танцевали они полонез![29]

Императрица Екатерина II в окружении членов семьи и придворных. С гравюры Ф. Г. Сидо. 1784 г.

По вторникам императрица Екатерина II играла в карты в Бриллиантовой комнате, окруженная не только своими придворными, но и блеском бесчисленных драгоценных камней.

Естественно, на придворные собрания Екатерина II являлась одетой в соответствии со своим статусом. Как женщина и императрица, Екатерина II могла позволить себе иметь богатейший гардероб. Тем более что она постоянно пребывала «в состоянии любви». О масштабах закупок деликатных женских мелочей свидетельствует «Реестр купленным по комнате Ея Императорского Величества» за 1767 г.: «360 пар чулок шелковых белых дамских по 6 р. пара – 2160 р.; 50 дамских перчаток льняных белых по 6 р. пара – 300 р.»[30].

Значительное место в истории Зимнего дворца занимают истории, связанные с фаворитами Екатерины II. Литературы на эту тему множество, но для нас главным является именно Зимний дворец и все происходящее «на его фоне».

Все фавориты императрицы Екатерины II то или иное время жили в Зимнем дворце. Постепенно сложились некие традиции, связанные с «географией» Зимнего дворца. Со времен графа Григория Орлова, первого фаворита-«жильца» Зимнего дворца, рядом с покоями императрицы постепенно сформировался комплекс покоев ее фаворитов. Фавориты менялись, а комнаты переходили от одного сердечного друга к другому. Как мы уже упоминали, они «географически» располагались в южном павильоне Малого Эрмитажа, связанного коридором с покоями императрицы в юго-восточном ризалите Зимнего дворца. Впрочем, иногда фаворитов могли поселить на антресолях первого этажа, прямо под покоями императрицы. Это позволяло совершенно приватно обставить взаимные визиты по внутренним лестницам ризалита.

Фаворитизм был обычным явлением при всех европейских дворах XVIII в., фактически превратившись в государственный институт, что воспринималось аристократией совершенно спокойно, поскольку для монархов-мужчин это считалось нормой. Особенностью России стало то, что институт фаворитизма со времен Екатерины I (и даже со времен царевны Софьи) складывался, когда на российском троне царствовали женщины. Впрочем, за долгие годы «бабьего царствования» привыкли и к этому. В результате при Екатерине II фаворитизм приобрел черты почти узаконенного государственного института.

Для самой Екатерины II (кстати – вдовы) институт фаворитизма, кроме естественного для каждой женщины желания опереться на крепкое мужское плечо, превратился в своеобразный «кадровый кастинг», поскольку каждого из своих фаворитов Екатерина II старалась «подтянуть» к своим государственным занятиям, стараясь разделить с ними не только ложе, но и груз государственных забот. Многие из фаворитов оказывались «пустышками», и им на смену приходили другие. Некоторые из этих «других» охотно разделяли труды императрицы по управлению огромной Империей и оставались на значительных должностях, даже перестав бывать в спальне своей повелительницы.

Другими словами, спальня императрицы в юго-восточном ризалите Зимнего дворца была неким «отделом кадров», через него она «прокачивала» кандидатов, пыталась отыскать «крепкое мужское плечо», на которое можно опираться в делах государственных. В случае очередной «кадровой находки» императрица не стеснялась оповестить об этом весь свет. Нельзя забывать, что Екатерина II была женщиной, причем женщиной одинокой, и, как любая женщина, она нуждалась в мужском внимании, ласке и любви. Надо признать, что при всем уме, таланте, интуиции и потрясающей работоспособности Екатерина II вряд ли смогла бы добиться таких успехов в государственной деятельности без опоры на своих соратников, которыми она сумела себя окружить.

Екатерина II и Г. А. Потемкин на памятнике «Тысячелетие России». Новгород Великий

М. О. Микешин. Памятник Екатерине II в Петербурге. 1873 г.

Зная эти личностные особенности императрицы, ее окружение ожесточенно боролось за то, чтобы «подставить» императрице «своего» кандидата, понимая, что «свой», при удаче, превратится во влиятельную фигуру на шахматной доске власти. Например, столь удачную «кадровую находку», как Г. А. Потемкина, «подвела» к императрице ее доверенная приспешница Прасковья Александровна Брюс, которую императрица попросту называла «Брюсшей». Одна из завсегдатаев вечеров в Зимнем дворце писала мужу (20 марта 1774 г.): «Не поверишь, батюшка, сколько интриг и обманов в людях увидишь; кажется, друзья душевные, целуются, уверяют, а тут-то и друг другу злодействуют…».

Если «случай» удавался, то императрица держала своего любовника на «коротком поводке». Так, один из таких кратковременных «случаев» – П. В. Завадовский – описывал свой распорядок дня в Зимнем дворце следующим образом: «Надобно тебе знать, что я утром от 9 часов до обеда при лице государыни; после обеда почти до 4 часов у нее ж: 7-й и 8-й часы провождаются в большом собрании, где все играют, а я не всякой же день. По окончании сего я опять бываю у государыни, и от 10-го часа уже не выхожу из комнаты своей».

Портрет Г. А. Потемкина-Таврического

Жан де Самсуа. Портрет П. А. Брюс «Весна». Ок. 1756 г.

Фаворитам запрещалось покидать Зимний дворец без разрешения императрицы. Даже ее последний фаворит Платон Зубов, поселившийся в Зимнем дворце, по примеру прочих, «в первом этаже в отдельных комнатах, над которыми были спальня и кабинет Государыни с маленькою потаенною лестницею, сообщающею верх с низом», «не мог без доклада отлучиться из дворца; ему воспрещалось разговаривать с женщинами; и если он приглашался кем-нибудь женатым на обед, то хозяйка должна была выезжать из дому»[31]. Напомним, что 24-летний князь Платон Александрович Зубов поселился в Зимнем дворце в 1791 г., когда императрице было 62 года. Упомянем и о том, что рядом с комнатами Екатерины II проживала камер-юнгфера Мария Саввична Перекусихина (1739–1824). При Екатерине II она заняла совершенно особое положение. Через нее ходатайствовали о самых деликатных делах, добиваясь милостей императрицы. При этом как доверенное лицо императрицы М. С. Перекусихина не «гребла под себя», и о ней современники вспоминали, по большей части, добрыми словами. Так, Ф. В. Ростопчин писал о ней: «Будучи достойно уважена всеми, пользуясь неограниченною доверенностию Екатерины и не употребляя оной никогда во зло…»[32]. Как камер-фрау Перекусихина первой входила в спальню императрицы по ее звонку, чтобы помочь одеваться.

И. Б. Лампи. Портрет светлейшего князя П. А. Зубова. 1793 г.

М. С. Перекусихина

М. С. Перекусихина родилась в небогатой дворянской семье в Рязанской губернии. Ее старший брат был крупным гражданским чиновником, получив должность сенатора в 1788 г. Императрица привязалась к этой женщине, не имевшей серьезного образования, не знавшей иностранных языков, но безусловно преданной ей. Екатерина II высоко ценила преданность Перекусихиной, называя ее своим другом.

Уверенность в преданности слуги появилась у императрицы не на пустом месте. Дело в том, что именно в комнатах М. С. Перекусихиной кандидаты в фавориты проходили своеобразные смотрины: «Когда Государыня намеревалась возвысить кого на степень своего любовника, тогда приказывала наперснице своей Марьи Саввичне Перекусихиной позвать его к себе обедать, куда приходила Государыня как бы нечаянно. Там разговаривала она с гостем и старалась изведать: достоин <ли> был он того высокого предпочтения, которое ему предназначалось. Когда обращал он на себя внимание Государыни, тогда давала она глазами знать Марьи Савичне, которая по уходе Ея сообщала о сем тому, кто понравился. Рано на другой день являлся к нему придворный доктор, который свидетельствовал состояние здоровья его. В тот же вечер с новым званием камергера или флигель-адъютанта сопровождал он Государыню в Эрмитаж и переходил в приготовленные для него комнаты. Порядок сей завелся с Потемкина и продолжался неизменно».

Современники оставили несколько историй, живописующих отношения этих очень разных женщин: «Случилось Императрице занемочь в одно время с госпожею Перекусихиною, и каждая безпокоилась о состоянии другой. Екатерина при всей слабости напрягала силы и с помощию вожатых являлась всякой день к навещению усердной своей служительницы. Болезнь Императрицы увеличилась, она готовилась к смерти, но и в сей трепетный час не забывает о приверженной к себе, кладет 25.000 рублей в пакет с надписью: Марье Савишне после моей смерти. Небо сжалилось над Россиею, прошла опасность, и Екатерина возвращена к жизни. Тогда она призывает ту к себе и, вруча ей пакет, говорит так: „Мне было очень тяжко, не думала я опять жить с тобою, однако все помышляла о тебе, и вот тому доказательство. Возьми это как залог моей к тебе дружбы и пользуйся при мне здравствующей тем, что я после себя тебе приготовила“. Г. Перекусихина упала в слезах к ея ногам, вся душа ея изливалась в благодарности. И кто бы не отдал всей жизни при уверенности, что каждый подвиг оценится и что жертва такою самодержицею приемлется?»[33].

Или еще одна симпатичная история, в которой проглядывает самоирония, столь свойственная Екатерине II: «Однажды во время ея отдохновения с г. Перекусихиной на железном канапе, проходящий петербургский франт, взглянув на них весьма спесиво, не скинул шляпы и, насвистывая, продолжал прогулку. – „Знаешь ли, сказала она, как мне досадно на этаго шалуна? Я в состоянии приказать его остановить и вымыть за то голову“. – „Ведь он не узнал вас, матушка“, – отвечала та. – „Да я не об том говорю, конечно, не узнал; но мы с тобою одеты порядочно, еще и с галунчиком, щеголевато: так он обязан был иметь к нам, как к дамам, уважение“. Наконец она засмеялась и заключила неудовольствие следующими словами: „И то сказать, Марья Савишна, устарели мы с тобою; а когда бы были помоложе, поклонился бы он и нам“»[34].

Когда Екатерина II умирала в своей спальне Зимнего дворца, Мария Саввична безотлучно находилась рядом со своей умирающей хозяйкой до самого ее конца.

Благодарная память о М. С. Перекусихиной[35] сохранялась в Зимнем дворце довольно долго, хотя ее по указу Павла I и удалили из резиденции: «Уволить от двора девицу Марию Перекусихину и производить ей по службе пенсию из Кабинета по тысячи двести рублей в год». Павел I пожаловал ей дом на Английской набережной и имение в Рязанской губернии. Ее часто посещали те, кто помнил блестящий век Екатерины II. Так, оказавшись в 1810 г. в Петербурге, графиня В. Н. Головина сочла нужным навестить ее как «особу, замечательную и по своему уму, и по той привязанности, которую она сохранила к государыне, другом которой была целые тридцать лет»[36].

Еще одной камер-фрейлиной императрицы была графиня Анна Степановна Протасова. Она оказалась в Зимнем дворце благодаря своему родственнику Г. Г. Орлову. Поскольку внешность молоденькой девушки оказалась своеобразной, то женихов для нее, несмотря на всю заинтересованность императрицы, не нашлось, Екатерина II взяла А. С. Протасову к себе на должность камер-фрейлины. По свидетельству графини В. Н. Головиной, «графиня Протасова, безобразная и черная, как королева островов Таити, постоянно жила во дворце»[37].

Со временем Протасова перетянула во дворец и племянниц. Императрица, согласно дворцовым легендам, терпеливо сносила непростой характер своей камер-фрейлины, называя Протасову «моей королевой». В. Н. Головина приводит следующую сценку, рисующую некую принципиальную позицию Екатерины II в отношении ближайшего окружения: «Однажды, когда Протасова была особенно не в духе, ее величество, заметив это, сказала ей: – Я уверена, моя королева, – она так называла ее в шутку, – что вы нынче утром прибили свою горничную и потому как будто в дурном расположении. А вот я, встав в пять часов утра и решив дела в пользу одних и во вред другим, оставила все дурные впечатления и беспокойства в своем кабинете и прихожу сюда, моя прекрасная королева, в самом лучшем настроении»[38].

Портрет А. С. Протасовой (?). Кон. 1790-х гг.

По свидетельству Карла Массона, служившего некоторое время при великом князе Александре Павловиче и, безусловно, знакомого со многими дворцовыми легендами, именно через комнаты камер-фрейлины А. С. Протасовой в последние годы жизни Екатерины II проходили кандидаты «на должность» фаворита: «Зубова испробовали и направили к m-elle Протасовой и к лейб-медику для более подробного освидетельствования. Они, очевидно, дали благоприятный отзыв»[39]. Собственно, такие фразы мемуаристов и устойчивые легенды Зимнего дворца приписывали этим двум камер-фрейлинам Екатерины II некие обязанности «пробирдам».

Мы не будем касаться истории и деталей взаимоотношений Екатерины II с ее фаворитами, поскольку нас главным образом интересует Зимний дворец, в стенах которого и происходили все эти истории. В обширной переписке императрицы следы этой «географической составляющей» Зимнего дворца встречаются довольно часто. Например, в феврале 1774 г. Екатерина II писала ГА. Потемкину: «Лишь только что легла и люди вышли, то паки встала, оделась и пошла в вивлиофику (библиотеку. – И. 3.) к дверям, чтоб Вас дождаться, где в сквозном ветре простояла два часа; и не прежде как уже до одиннадцатого часа в исходе я пошла с печали лечь в постель, где по милости Вашей пятую ночь проводила без сна…». Из письма предстает удивительный образ 45-летней женщины, два часа простоявшей на сквозняке в ожидании любимого человека.

В записке от 1 марта 1774 г. императрица упоминает об «Алмазном покое»: «Ну, добро, найду средство, буду для тебя огненная, как ты изволишь говорить, но от тебя же стараться буду закрыть. А чувствовать запретить не можешь. Сего утра по Вашему желанию подпишу заготовленное исполнение-обещанье вчерашнее. Попроси Стрекалова, чтоб ты мог меня благодарить без людей, и тогда тебя пущу в Алмазный, а без того, где скрыть обоюдное в сем случае чувство от любопытных зрителей. Прощай, голубчик».

А. С. Протасова с племянницами. 1792 г.

В обширной переписке Екатерины II с Г. А. Потемкиным и другими фаворитами многократно упоминается «мыленка», входившая в комплекс личных покоев императрицы. 15 марта 1774 г. Екатерина II обращается в Г. А. Потемкину с вопросом: «Здравствуй, Господин подполковник. Каково Вам после мыльни?». Принимала императрица фаворита и в своем будуаре: «Сегодня, если лихорадка тебя не принудит остаться дома и ты вздумаешь ко мне прийти, то увидишь новое учреждение. Во-первых, приму тебя в будуаре, посажу тебя возле стола, и тут Вам будет теплее и не простудитесь, ибо тут из подпола не несет».

Несмотря на довольно свободные нравы того времени, Екатерина II старалась локализовать встречи с любимым человеком комнатами личной половины в юго-восточном ризалите Зимнего дворца. В апреле 1774 г. она сообщала фавориту: «Я пишу из Эрмитажа, где нет камер-пажа. У меня ночию колика была. Здесь неловко, Гришенька, к тебе приходить по утрам».

Письма Екатерины II к Г. А. Потемкину буквально дышат страстью: «Право, пора и великая пора за ум приняться. Стыдно, дурно, грех, Ек[атерине] Вт[орой] давать властвовать над собою безумной страсти» (после 19 марта 1774 г.); «Гришенок бесценный, беспримерный и милейший в свете, я тебя чрезвычайно и без памяти люблю, друг милой, цалую и обнимаю душою и телом, му[ж] доро[гой]» (после 8 июня 1774 г.). И таких записок очень много.

Был у влюбленных и свой «язык». Тогда, в 1774 г., 45-летняя императрица, искреннее любившая 35-летнего Потемкина, называла его «золотым фазаном», «юлой», «дорогим мужем», «миленьким», а себя «служанкой» и «любящей верной женой»: «С[упруг] м[ой] ми[лый] остаюсь в[сегда] л[юбящей] в[ас] в[ерной] ж[еной] я буду также или вашей покорнейшей служанкой, или вашим покорнейшим слугою, или также обоими сразу».

Любопытно, что исследователи не прошли мимо любовных писем императрицы, сделав их основой для составления некоего словаря любовных словечек, бывших в ходу у несомненно одаренной литературным даром Екатерины II[40].

Впрочем, на следующий, 1775 г., императрица не менее искреннее писала очередному любовнику – графу П. В. Завадовскому: «Петруса, ты смеесся надо мною, а я от тебя без ума. Я же улыбку твою люблю беспамятно. Петруса милой, все пройдет, окромя моей к тебе страсти. Петруса, мне оставляешь одной тогда, когда его хочется видит. Петруса, Петруса, прейди ко мне! Сердце мое тебя кличет. Петруса, где ты? Куда ты поехал? Бесценные часы проходят без тебя. Душа мая, Петруса, прейди скорее! Обнимать тебя хочу. Душа моя, ласка моя всегда одинака; я тебя люблю, как душу; я спала слишком много и от того голова болит; нога же, кажется, не в пример луче вчерашнего. Прощай, душатка»[41].