Полная версия:

Избранное: Культура и искусство: Традиции, наследие и современность

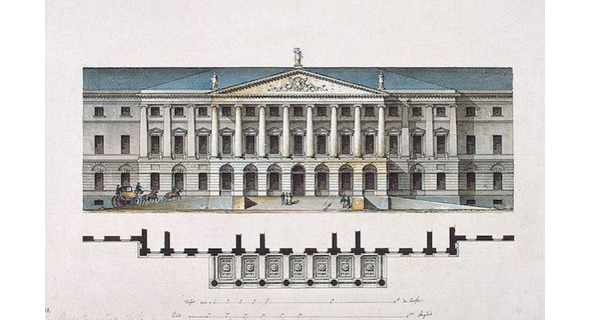

Творческое наследие великого зодчего итальянского Возрождения А. Палладио, художественные принципы которого были основаны на античной ордерной системе и получили всеобщее признание, способствовало возникновению классицизма в 18 веке. Русские и иностранные зодчие, работавшие в Росси в стиле строгого палладианского классицизма в 1700—1800 годы, создали эталоны гармоничных классических архитектурных форм.

Основоположниками русского классицизма считаются И. Е. Старов (1745—1809) и В. И. Баженов (1737—1799). Первый – крупнейший архитектор второй половины 18 века, по проекту которого был создан Троицкий собор Александро-Невской лавры. Второй зодчий работал, в основном, в Москве и его главными работами являются проект Московского Кремля и создание ансамбля в Царицыне. Так же стоит выделить Ю. М. Фельтена (1730—1801), архитектора, который помимо создания известных и значительных сооружений (например, здания Старого Эрмитажа), сделал многое для обустройства и каменной облицовки, набережных Невы, Фонтанки, Мойки и мостов через них.

Но живший чуть позже Джакомо Кваренги (1744—1817) являл пример архитектора, наиболее полно воплощающего в своем творчестве типичные примеры палладианства. Его творения проникнуты спокойным величием и невозмутимой монументальностью. Из ранних сооружений Кваренги сохранились колокольня Владимирской церкви, дом Дашковой «Кирьяново», «Серебряные ряды» и дом Салтыкова, здание Коллегии иностранных дел. Несколько позже воздвигнуты Круглый рынок, Мальтийская капелла, больница на Литейном проспекте, корпус «Кабинета» у Аничкова дворца, Конногвардейский манеж и Екатерининский институт. Главными же творениями Кваренги по праву считаются: здание Академии наук, здание Эрмитажного театра, завершившего дворцово-эрмитажный комплекс на набережной Невы, здание Ассигнационного банка, Александровский дворец в Царском селе. И, наконец, здание Смольного института.

К сожалению, не сохранились следующие строения Кваренги: незаконченное здание биржи (снесено в 1804г.) и деревянные Триумфальные ворота, возведенные у Нарвской заставы в 1814 году.

Основоположниками русского классицизма, как уже говорилось выше, считаются В. И. Баженов и И.Е Старов. Однако обширное наследие, оставленное нам Джакомо Кваренги, позволяет говорить о нем, как об одном из выдающихся представителей русского классицизма, позволяет, рассматривать эпоху классицизма, через призму его творчества.

Каждая из выше перечисленных работ зодчего – уникальное творение, совершенное воплощение идей русского классицизма. О каждом отдельном строении написано множество книг разными поколениями искусствоведов. Разумеется, в рамках небольшой статьи невозможно отразить всю многогранность поднятой темы. Поэтому придется ограничится довольно кратким обзором, включающим, однако, в себя упоминания о всех основных моментах, касающихся памятников творчества Дж. Кваренги.

Великий русский архитектор Джакомо Кваренги был по национальности итальянцем. Еще у себя на родине, в Италии, Кваренги увлекается палладианством и становится ревностным поборником классицизма. Не найдя должного применения своим силам в родной стране, Кваренги в 1780 году приезжает в Россию, где и остается на всю жизнь.

Начав свою деятельность с работы в Петергофе и Царском селе, Кваренги перешел к строительству крупнейших сооружений тогдашней столицы – Петербурга. Он является автором более чем пятнадцати памятников архитектуры.

Одной из самых ранних работ Кваренги принято считать трех ярусную колокольню Владимирской церкви (Владимирская площадь), возведенную в 1783 году.

В том же году Дж. Кваренги было начато строительство дачи Е. Р. Дашковой «Кирьяново» (просп., Стачек, 45). Композиция здания была выстроена по характерной для 18 в. схеме: центральный каменный корпус с выступающим четырехколонным портиком соединенном дугообразными крыльями с симметричными деревянными флигелями.

Затем следует торговое здание «Серебряные ряды» (Невский просп., 31) построенное в 1784—87годах. Его фасад оформлен открытой рустованной арочной галереей и ложной аркадой (на два этажа) с полуколоннами тосканского ордера.

Дом Салтыкова (Дворцовая наб., 4), построенный в 1784—88гг – четырехэтажный, строгий по архитектурному оформлению особняк, занимающий большой по периметру застроенный участок с внутренним двором, играет важную роль в ансамбле площади Суворова, Марсова поля и набережной Невы.

В 1785 – 90 годах возведено торговое здание Круглого рынка (наб., Мойки,3), имеющее в плане форму треугольника с плавно скругленными углами и опоясанное одноярусными аркадами.

К главному корпусу Воронцова дворца в 1798—1800 годах Кваренги была пристроена католическая капелла ордена мальтийских рыцарей (Садовая ул., 26). Мальтийская капелла решена в виде колонного зала с полуциркульной апсидой и двумя небольшими приделами, отличается монументальной строгостью и простотой фасада, совершенством пропорций, изяществом использованных в оформлении фасада и интерьера коринфских колоннад.

В 1803—05 годах были выстроены главный корпус и флигеля Мариинской больницы для бедных на Литейном проспекте (Литейный просп., 56).

В 1803—06 году Кваренги в рамках ансамбля Аничкова дворца (Невский просп., 39) возвел со стороны Фонтанки так называемый Кабинетный корпус с ионической колоннадой.

Конногвардейский манеж (Иссаакиевсая пл., 1), входящий в комплекс ансамблей трех площадей – Дворцовой, Декабристов и Исаакиевской был построен в 1804—07 годах. Прямоугольное в плане монументальное здание поставлено на высокий стилобат с широкими ступеньками со стороны главного входа. Двойная колоннада в центральной части портика создает сильную игру светотени и подчеркивает монументальность фасада.

В те же года выдающийся зодчий строит и здание Екатерининского института, отличающееся ясностью композиции и строгостью архитектурных форм. К главному трехэтажному прямоугольному в плане корпусу примыкают два выступающих флигеля. Центр здания акцентируют арочный ризалит входа и восьмиколонный портик ионического ордера. В основе интерьера – широкий коридор, по сторонам которого располагались классы.

Следующие работы выделяются как главные, и поэтому не включены в хронологический ряд, приведенный выше:

В 1783—85 Кваренги сооружено новое здание для Академии наук (Университетская наб., 5), первоначально предназначавшееся для квартир служащих, складов и книжной лавки. Построенное в стиле зрелого классицизма оно органически входит в ансамбль Университетской набережной и даже рядом со сравнительно скромными фасадами сооружений начала 18 века, выделяется своим строгим лаконизмом. Могучий, несколько тяжеловатый восьмиколонный портик в центре господствует над всей окружающей территорией, нижний этаж, трактованный как мощный цоколь, облицован гранитными плитами. Фасад расположен по «красной линии» застройки набережной, а наружная парадная лестница выдвинута на самый тротуар. Спокойная уравновешенность, логичная композиция, симметричность построения – все эти черты, характерные для русского классицизма, ясно проявляются в здании Академии. Так же необходимо отметить, что Академия наук гармонично вписывается в ландшафт набережной, а панорамный вид, открывающийся на него с другой стороны Невы, является грандиозным и запоминающимся зрелищем.

Эрмитажный театр (Дворцовая наб., 32) построен в 1783—87 годах на месте Зимнего дворца Петра Великого (с частичным использованием конструкций старого сооружения) и завершает комплекс зданий, связанных арками и переходами с Зимним дворцом. Эрмитажный театр выдержан в тех же пропорциях, что и соседние постройки. Как и там, рустованный нижний этаж играет роль цоколя, над которым подняты два парадных верхних этажа, объединенные колоннами. Зал-амфитеатр (на 400 персон) декорирован трех четвертными колоннами коринфского ордера и нишами со скульптурами Аполлона и девяти муз, над которыми расположены медальоны с рельефными изображениями деятелей театра: Мольера, Расина, Вольтера, Сумарокова и других. Статуи поэтов древней Греции, украшающие фасад, так же напоминают о назначении здания.

Другая общественно значимая постройка того времени – Здание Ассигнационного банка (Большая Садовая ул., 21) – возведена Джакомо Кваренги в 1783—90 годах, недалеко от Невского проспекта. Нельзя не заметить, что Ассигнационный банк имеет много общего с Академией наук в плане обработки фасадов, однако композиционное решение в каждом случае наблюдается абсолютно разное. Центральный корпус Ассигнационного банка расположен в глубине парадного двора, отгороженного от улицы чугунной решеткой с павильонами-пропилеями и гранитными столбами. Этот трехэтажный корпус не очень велик по размеру, но кажется высоким и стройным в сравнении с приземистыми, утяжеленными фасадами складских помещений, подковообразно охватывающих его. В центре главного здания над рустованной аркадой первого этажа поставлен шестиколонный коринфский портик, над фронтоном которого расположены скульптуры. Резко выделяя центр, Кваренги строго обрабатывает остальную часть фасада, оживляя плоскость стены лишь рустовкой первого этажа и скромными наличниками вокруг окон второго. Тем не менее, контраст главного корпуса и складских помещений очевиден и придает особую красоту сооружению. Перед зданием Ассигнационного банка в 1967 году установлен бюст его создателя – Джакомо Кваренги.

Смольный институт, венец творчества архитектора Кваренги, был создан в 1806—08 году и расположен рядом со знаменитым Смольным монастырем, возведенном В. Растрелли. Вместе они создают единый ансамбль, отражающий два стилистических периода русской архитектуры – барокко и классицизма. Здание института стоит в глубине обширной площади и его выполненный в желто-белых тонах фасад, напоминающий букву «П» с выступающими боковыми флигелями кажется особенно строгим и спокойным рядом с вычурными сооружениями Растрелли. Кваренги сознательно поставил свое здание таким образом, чтобы глаз издалека охватывал всю его широкую лицевую строну, в центре которой над аркадой возвышается восьмиколонный портик. Сильно растянутый фасад Смольного института не кажется однообразным благодаря удачно найденным пропорциям и умелому выделению композиционного центра. Внутренние помещения, как и в других постройках Кваренги, были просторны и удобны и отличались необычайной простотой, пышностью отличался лишь белоколонный актовый зал, занимающий южное крыло здания. За Смольным институтом, который был поставлен архитектором параллельно Неве, находился обширный сад, спускавшийся к самой воде. Перед главным фасадом был создан парадный двор с небольшой изогнутой оградой.

Джакомо Кваренги. Смольный институт. Иллюстрация предоставлена автором статьи

Теперь, кода мы пусть и довольно поверхностно ознакомились со многими образцами творчества выдающегося архитектора Джакомо Кваренги, нас не может не поразить исключительный факт, свидетельствующий о том, что архитектор не только был весьма плодовитым специалистом, но и умудрялся вести одновременную работу по строительству нескольких объектов. Что бы случилось, если бы этот неутомимый великий итальянец, не отказался от собственной родины ради творческой самореализации в России? Можем ли мы представить архитектурный облик Петербурга, а с ним и все наследие русской архитектуры, без его творений: зданий Смольного института, Академии наук и других, не менее важных сооружений, прочно занявших свою нишу на улицах «города на Неве»? Немыслимо недооценить непосредственное влияние Кваренги на последующие поколения русских архитекторов и опосредованное на обычных людей, горожан и приезжих, тех, кто каждый день проходит мимо великолепных стен его строений, и тех, кто проделывает подчас не малый путь, чтобы только взглянуть на них.

История русской архитектуры была бы совершенно иной, если бы Джакомо Кваренги остался жить и работать в Италии.

Для создания статьи использовались следующие источники:

1. Костылев Р. П., Пересторонина Г. Ф. Петербургские архитектурные стили (XVIII – начало XX века). – СПб.: «Паритет», 2002.

2. Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: энциклопедический справочник. – Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1992.

3. Всеобщая история искусств, т. IV. – М.: государственное издательство «Искусство», 1963.

4. Шварц В., ЛЕНИНГРАД художественные памятники. Л – М.: государственное издательство «Искусство», 1961.

5. История русской архитектуры. – М.: ГИЛСА,1951.

Октябрь 2011 г.Александр Крамер. «Критика vs. Пиар»

Одно предварительное замечание, в связи с распространенной на постсоветском пространстве иллюзии, что возможна и желательна «критика без идеологии». Увы. Идеология – это теоретическая часть мировоззрения; поэтому везде и всюду, где кто-либо что-либо кому-либо объясняет или даже просто описывает, эта самая идеология явно или скрыто присутствует. Подчеркиваю, везде и всегда. Или одна идеология, или какая-то другая.

Критику и пиар постоянно путают, и этому есть простое объяснение: и критика, и пиар – это методы публичного объяснения. Но – я беру в руки красный карандаш и подчеркиваю: это методы принципиально разные.

Критика «старше» пиара примерно на полтора столетия: критический метод сложился примерно в середине XVIII века, как развитие проекта картезианской методологии. В сферу открытой «гражданской» публичности введен энциклопедистами и прочими просветителями в канун Великой французской революции, с тех пор известен.

Существенных признаков у критического метода два. Первый: критика во всем ищет или выстраивает традицию. Второй: критика предельно эмблематична.

Традиция – это цепочка «мастер – ученик – школа – направление». Причем мастер сам некогда был учеником, замечу в скобках. Так вот, критика – это метод обнаружения традиции в объясняемом явлении: владеющий методом традицию непременно обнаружит. Какую – вопрос на самом деле пятнадцатый; важно то, что критика может быть вопиюще непрофессиональной, оставаясь при этом критикой, по существу. Далее: эмблематичность. Это когда всё обязательно что-либо означает; постфрейдовский «просто огурец» в эмблематической ситуации невозможен. Опять же в скобках: «говорящую архитектуру» придумали задолго до семиотики… Все, объясняемое критиком, есть символ (или совокупность символов – или симулякров, что не меняет дела). Символ указывает на что-то вовне. На социальные или политические обстоятельства, на трудную жизнь художника, на то, что поэт больше чем поэт; на то, например, что слова «творец» и «гражданин» пишутся с Очень Большой Буквы.

Критика – это высказывание знатока, развернутое и подробное. Обязательно поучающее. Без поучения никуда: критик, не имеющий какой-то истины, никогда не выстроит ни традицию, ни эмблематику. Без подробностей, концепций, анализа и синтеза – тоже никуда, впрочем, это уже техника. Главное – истина, изреченная pro bono publico – ради общественного блага. Критик речет истину от имени ее (истины) правообладателя, в направлении и в интересах тех, кто заинтересован (как полагает правообладатель) в этой истине. Слово «правообладатель» возьмем в кавычки, все-таки копирайт на идеи (а истина – это разновидность идеи) не распространяется; здесь на самом деле акцент не на «обладать», а на «право имею». Право – на истину. Причем истину светскую (эмблематика же может быть вполне церковной, не запрещается).

Теперь про пиар.

Пиар очень – как бы – похож на критику, но вот именно как бы: если критика строится вокруг истины, то пиар – вокруг цели. Если для критики ключевым понятием является традиция, то для пиара – стратегия. Там, где критика усматривает символы, пиар видит ресурсы. Разницу между критикой и пиаром можно задать еще вот такой формулой: критика и пиар различаются так же, как проповедь и реклама. Вот оно это слово, предмет еще одной путаницы: постоянно смешивают до неразличимости рекламу и пиар, хотя там все просто, стоит только ответить на вопрос «как далеко во времени цель». То, что близко – реклама, то что далеко – пиар. А вот почему «проповедь v. Реклама», – они оба о том, что во времени «близко», но сущностно – о разном. Проповедь – о соизмерении поступка здесь и сейчас (того, к кому она обращена) с истиной, реклама – о соизмерении с целью.

Здесь – очень тонкий момент, и я снова беру красный карандаш: проповедь как метод публичной речи с необходимостью присутствует в светской жизни (самый простой пример – публичная общедоступная лекция). Другое дело, что в жизни «советской» понятие проповеди оказалось отнесено исключительно к сфере церковной (и отчасти – к сфере «популяризаторства»). Сознание homo soveticus в своей основе замешано на подмене понятия «истины» понятием «цели», а после падения СССР эта подмена только закрепилась тотальным «мышлением бизнес-планами» и насаждением всяческого безальтернативного постмодернизма.

Ну да ладно. Вернемся к критике. Примем как данность: подмена истины целью имеет место. Примем как данность: понятие «проповеди» (как способа высказывания) в отечественных светских практиках носит весьма негативный характер. Эта данность – не тотальна. Понятие истины сохранилось в практиках философствования, в том числе в социальной и политической философии, в философии науки и в эстетике. В той мере, в какой философия полагает себя наукой, понятие истины сохраняется в около- и псевдофилософских практиках. Но сохранность понятия «истины» – лишь достаточное условие возможности критики. Необходимое условие иное – а именно, право публичного высказывания истины.

Собственно говоря, вопрос о «необходимости критики» (политической, художественной, общественной, литературной, научной) – это вывернутый наизнанку вопрос о праве на истину. Необходимость предполагает цель; для этой цели критика полагается ресурсом и инструментом – не подойдет одна истина, заменим другой, – хотя истина в принципе не может быть ни «эффективной», ни «неэффективной». Цель как ресурс – может. Истина – нет. Такое вот противоречие. И в этом противоречии – корень подозрительного отношения ко всяким «философствованиям», не отвечающим в конце на вопрос «а делать-то что».

Критика предполагает «истину традиции» как одну из базовых аксиом и строит себя вокруг нее. Традиция как ресурс – возможна, отсюда – весьма популярные нынче теории «креативных стратегий» и «творческих индустрий». Эмблематика критики заменилась сначала семиотикой, а затем «символическим капиталом» … но. Следует только отдавать себе отчет в том, что авторы очень многих «забугорных» критических теорий обращаются к публике, в которой различение истины и цели – и в отвлеченных понятиях, и в публичных практиках – сохраняются по сей день.

Ноябрь 2011 г.Аркадий Паранский. «Странное» (ред. – о реставрации)

Не могу сказать, что я не верю в сверхъестественное. Скорее, сознаю, что существует многое, чего не понимаю, что человеку не дано пока знать и разуметь. Да и что есть сверхъестественное? Сверх чьего естества? Моего? То же мне – естество нашлось. Человечества? Оно разное – с разными верованиями и традициями – разными культурами. Но тем не менее есть что-то, что безусловно не связано с известными физическими законами и что, с чем современная наука давно согласилась, объяснить на данном этапе человеческого развития аппаратными методами познания окружающего мира не представляется возможным.

Фото предоставлено автором статьи

Не уверен, что уведенное мной нельзя объяснить, но для меня подобное явление было непостижимым и безусловно, сверхъестественным…

Я реставрировал очередную икону. Много их прошло через мои руки. Всякие попадались. Совсем простенькие, с плохим письмом и невысоким качеством, и замысловатые – отменно сделанные и тонко написанные. Некоторые вызывали недоумение, некоторые повергали в трепет и требовали бережного отношения.

Эта выгодно выделялась на их фоне. Небольшого размера, с деликатным письмом и, хоть с сюжетом точно переданным, но как-то по-своему, с тем, что называется «лица не общим выражением». Про такие говорят – «музейного значения». Поверхность, испещрённую трещинами, в двух местах уродовали глубокие дыры. Вместо красочного слоя и левкаса просвечивала поверхность старого, века восемнадцатого, а то и раньше, дерева. Рисунок, так же, как и живопись, местами утраченные, нуждались в восстановлении и реконструкции. Предстояла обычная работа, только чуть аккуратнее, чуть внимательнее, чуть тщательнее: всё – с приставкой «чуть»…

Укрепив красочный слой и заделав трещины, я «подвёл» левкас и подготовил поверхность под живопись… Через несколько дней, подойдя к иконе, передо мной предстала удивительная картина. В тех местах, где ранее зияли дыры, а сейчас выделялись заделанные участки, явно проступили какие-то линии. Я поднёс икону ближе к стоящей на столе лампе, чтобы убедиться, не ошибся ли, не померещилось ли. Нет. Всё – точно. На местах «заплат» хорошо читался первоначальный рисунок. Я вращал «доску» и так, и эдак. Это был тот самый утраченный и требовавший восстановления «родной» рисунок иконы. Как он мог проступить? Где, на какой матрице памяти сохранился? Никакие мои в прошлом физические познания не могли объяснить представшего передо мной феномена. Я смотрел на изображение и думал о том, что, наверное, именно о таких иконах говорят – «животворящие»…

Некоторое время я просто сидел и смотрел на лежащую на столе икону, ничего не понимая и недоумевая, а затем спросил себя, нужно ли мне объяснение, того что увидел? И ответил – пожалуй, нет. Я давно понял, что далеко не всё хочу объяснять и понимать, выстраивать логику происходящего. «Во многих мудростях» … как говорится. Какая здесь могла быть логика? Есть, существует, и – слава Богу. А из-за чего, почему? Зачем мне это знать? Да и надо ли?..

Январь 2012 г.Евгений Малых. «Мои воспоминания об Александре Леонидовиче Королеве»

Много замечательных художников, архитекторов, искусствоведов учились в Академии художеств. Много человеческих историй, судеб, драматических событий хранят ее стены. Это помнишь всегда. И, особенно часто приходят в мою память те люди, кого уже нет с нами, когда в тишине по утрам поднимаешься по лестницам в свою учебную мастерскую, проходишь по сводчатым коридорам, невольно вслушиваясь в гулко звучащие собственные шаги и всматриваясь в лица тех, которых видишь на больших фотографиях, развешанных по стенам. Это люди, оставившие след в истории нашей alma mater. Многие поколения выпускников, людей уже состоявшихся остались благодарны на всю жизнь за те бесценные знания, которые они им передали.

Один из них – Александр Леонидович Королев – мой преподаватель рисунка. В годы моей учебы он работал в мастерской Андрея Андреевича Мыльникова. Ему, Андрею Андреевичу, а также всем преподавателям этой мастерской я признателен за те бесценные советы, уроки, наставления, которыми я пользуюсь в течение всей моей сознательной творческой жизни.

Об Александре Леонидовиче Королеве я узнал в 1979 году. Мы, тогда еще молодые люди, энтузиасты, были одержимы одной идеей – преодолеть все преграды на своем пути и поступить в институт имени И.Е.Репина, или как все тогда его называли и называют сейчас – Академию художеств. Ребята приехали со всех концов нашей тогда еще необъятной страны. Кто-то вступал на порог Академии впервые и с удивлением все впитывал, буквально, как губка, кто-то уже имел, увы, печальный опыт поступления. Но для нас все еще было впереди, как это обычно бывает в молодости. И мы решили, во что бы то ни стало одолеть на своем пути все препоны и преграды. Для этой цели нужно было толково организовать подготовительный учебный процесс.

По тем временам это была большая проблема, поскольку официальных платных подготовительных курсов при институте не было. Мозгом всего нашего предприятия стал Вячеслав Данилов. В Ленинграде он жил не первый год. Работал художником-оформителем в жил конторе. И именно через своих жил контору, он добился того, что нам разрешили занять несколько комнат в расселенном здании, откуда уже давно выехали жильцы, получив новые квартиры, а дом до определенного времени продолжал стоять, являясь своеобразным памятником советской бесхозяйственности или неоправданной щедрости. Одним, словом, нам это было на руку. Желаемое помещение у нас было. Внутри него все функционировало: электричество, вода, разные необходимые удобства, и что самое, главное, там было тепло – полная гарантия того, что натурщики не уйдут от нас. Затем мы решили увеличить количественный состав наших студийцев, прежде всего, по финансовым соображениям.

Для этого, вышеназванный Слава Данилов и еще двое-трое его помощников присутствовали при предварительной беседе, тогда еще пока не абитуриентов, с ответственным секретарем приемной комиссии В.И.Стаценко. Эти молодые люди показывали (еще только предварительно) ему свои домашние работы. Кому-то он советовал подавать свои домашние работы в приемную комиссию и дожидаться официального допуска, кому-то, он вообще не советовал поступать в Академию, в силу разных причин. А кто-то был на верном пути, но их работы, все же немного не достигали уровня, необходимого для допуска к вступительным экзаменам. Вот такие люди и были приглашены в нашу студию.