Полная версия:

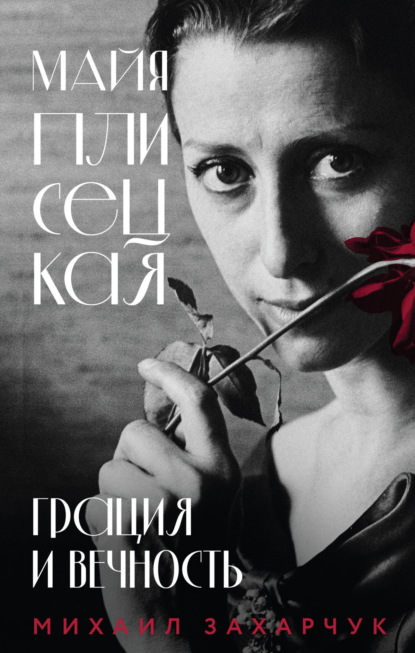

Майя Плисецкая. Грация и Вечность

В последние годы жизни Рахиль Михайловна получила возможность часто путешествовать. Она гостила в Англии у сестры Суламифи. Полгода провела на Кубе, где работал младший сын Азарий. В сопровождении среднего сына Александра много путешествовала по Америке. Суждено было этой, так много перенесшей женщине, испытать на старости лет еще одну тяжелейшую трагедию – смерть сына Александра. Сама она скончалась на 92-м году и похоронена в семейной могиле на Новодевичьем кладбище.

Михаил Эммануилович – отец Майи – родился в семье Менделя Мееровича и Симы Израилевны Плисецких. В Гражданскую войну воевал за красных. Членом РКП(б) стал в 1919 году. Учился в Экономическом институте, занимался производством первых советских фильмов на киностудиях «Бухкино» и «Звезда Востока». Тогда и женился на звезде немого кино Ра Мессерер. Потом работал во ВЦИК, в народных комиссариатах иностранных дел и внешней торговли. С 1932 года – руководитель советской угольной концессии на острове Шпицберген и одновременно генеральный консул СССР. По возвращении в Москву возглавил «Арктикуголь». Арестован весной 1937 года по обвинению в шпионаже. Расстрелян 8 января 1938 года.

У меня всегда было и по сию пору остается такое впечатление, что маму свою Майя Михайловна любила, а отца боготворила. Сдается мне, что с раннего детства и до смертного одра он виделся ей в ореоле этакой мученической святости. Хотя и вспоминала о нем со своей обычной цветистой ироничностью, никогда, к слову, ее не покидавшей: «Отец был уроженцем тихого яблоневого, пропыленного города Гомеля. В восемнадцатом, семнадцатилетним подростком, «записался в коммунисты», вступил в партию. Как и все донкихоты той лихой годины, он исступленно верил в – ясную сегодня и младенцу – абсурдность трагической затеи сделать все человечество счастливым, дружелюбным и бессребреным. За десяток лет до развязавшей языки перестройки я как-то сказала в запале одному старому музыканту, ненавидевшему все сопряженное со словом «советский»: «А мой отец был честный коммунист». Каким же долгим ледяным взглядом, полным сожаления, смерил он меня. Если честные коммунисты тогда и были, то они были скудоумными, наивными донкихотами. За свое легковерие и прожектерство отец заплатил сполна. В 1938 году чекисты расстреляли его, тридцатисемилетнего, а в хрущевскую оттепель посмертно реабилитировали «за отсутствием состава преступления». Какая банальная заурядная история!»

И далее: «В начале нестерпимо морозного декабря тридцать четвертого года на заднике сцены шахтерского клуба, затерявшегося во льдах Шпицбергена, висел в черном крепе намалеванный шахтерской рукой портрет Кирова. Его убили в Ленинграде. Был митинг всей советской колонии, положенный по такому случаю. Гневную речь хриплым от волнения голосом держал заместитель отца Пикель. Он слыл первым оратором в Баренцбурге. В 1937 году Пикель был одним из главных участников очередного звериного сталинского процесса. И был расстрелян. Только сейчас, к склону прожитой жизни, стала высвечиваться мне некая страшная связь имен. Пикель был секретарем у Троцкого. Все, что хоть краем, хоть косвенно было связано со словом «Троцкий», выжигалось Сталиным каленым кровавым огнем. Отец всю жизнь дружил с Пикелем. И мать часто повторяла мне, что отец был верным в дружбе. Когда Пикель остался не у дел, без работы, в политической опале, отец взял старого друга в свою команду на Шпицберген заместителем. До Шпицбергена Пикель директорствовал в Камерном театре Таирова. Разгром, учиненный талантливому театру, был, выскажу свою мрачную догадку, связан и с политической родословной Пикеля. Как гибель Мейерхольда всегда кроваво отсвечивает во мне все тем же именем – Троцкий: посвящение Мейерхольдом одного из своих спектаклей Троцкому упорно засело в коварной, мстительной, палаческой памяти Сталина».

Два замечания по поводу этих двух цитат. В последующем издании своей первой книги «Я, Майя Плисецкая…» вместо «ясную сегодня и младенцу» мы находим «и юнцу». Хотя тоже уничижительно, но все же не так примитивно, как в первом случае. Ибо нельзя ни при каких условиях утверждать, что идея, перевернувшая мир, может быть ясна младенцу. Она, та идея, и сегодня не до каждого взрослого-то доходит. Как по мне, так надо было убрать и слово «скудоумными». Поскольку люди, свершившие такую Великую Октябрьскую революцию, ну хоть ты тресни, не могли быть скудоумными по определению.

Далее, наша гнилая, в массе своей троцкистская либерастия, так много сил потратившая на изничтожение Сталина, долгие годы пыталась навязать нам мысль о том, что если бы Троцкий пришел к власти, то мы бы стали вполне себе европейской державой и не случилось бы Великой Отечественной войны. Это очень большая проблема, и о ней говорить здесь не место. Скажу о другом. В идейной борьбе против Сталина у троцкистов не существовало шансов победить. Как нынче модно писать: от слова «совсем». В 1927 году Сталин предложил Троцкому провести общепартийную дискуссию. Членов партии тогда насчитывалось 854 тысячи. Голосовало 730 тысяч. Сталина поддержали 724 тысячи, Троцкого – 6 тысяч. Увы, но в их числе был и отец Плисецкой.

Что же касается советского государственного и культурного деятеля Ричарда Витольдовича Пикеля, то Майя Михайловна тут попросту ошиблась. Он не был секретарем у Троцкого, а секретарствовал у Овсея-Гершен Ароновича Радомысленского – Григория Зиновьева, одного из главных претендентов на лидерство в коммунистической партии. Эсер Е. Е. Лазарев о нем писал: «Ленин стал разливать свой яд через обычный канал – через своего послушного и верного лакея – энергичного, циничного, деревянного и бессердечного опричника – «товарища Зиновьева». А о Пикеле Елена Семеновна Булгакова вспоминала: «Главискусство решило снять со сцены пьесы Булгакова «Дни Турбиных» в МХТ и «Багровый остров» в Камерном театре. Третья пьеса того же автора «Зойкина квартира» уже снята с репертуара Театра им. Вахтангова. Перед тем был запрещен уже репетировавшийся в Художественном театре «Бег». И Ричард Пикель – тот самый Пикель, которому через очень короткое время суждено было стать одной из первых жертв в дьявольской мясорубке обвинений и расстрелов 30-х годов, – пока находившийся на высоте Ричард Пикель объявил удовлетворенно: «В этом сезоне зритель не увидит булгаковских пьес. Снятие булгаковских пьес знаменует собой тематическое оздоровление репертуара».

Другой вопрос, что и Пикеля, и Плисецкого Троцкий знал преотлично. Они оба были, если так можно выразиться, замечательными офицерами в армии Льва Давидовича Бронштейна – Троцкого, а отнюдь не прекраснодушными донкихотами. По крайней мере, как истинные служители идей последнего, готовы были выполнить любой приказ своего кумира. А «демон революции» Троцкий еще в 1927 году на Пленуме ЦК, когда Сталин впервые предложил исключить его из партии, взял слово и, обращаясь к своим политическим противникам, сказал: «Вы – группа бездарных бюрократов. Если станет вопрос о судьбе советской страны, если произойдет война, вы будете совершенно бессильны организовать оборону страны и добиться победы. Тогда, когда враг будет в 100 километрах от Москвы, мы сделаем то, что сделал в свое время Клемансо, – мы свергнем бездарное правительство; но с той разницей, что Клемансо удовлетворился взятием власти, а мы, кроме того, расстреляем эту тупую банду ничтожных бюрократов, предавших революцию. Да, мы это сделаем. Вы тоже хотели бы расстрелять нас, но вы не смеете. А мы посмеем, так как это будет совершенно необходимым условием победы».

Разумеется, двигаясь как бы по сослагательной исторической стезе, мы можем предположить, что вряд ли Троцкий, приди он к власти, был бы столь кровожаден, как Сталин. Но это как знать. Даже судя по приведенному высказыванию «демона революции», уже не говоря о чинимых им зверствах в Гражданскую, лично у меня оптимизма насчет лояльности Льва Давыдовича к политическим врагам очень мало. А у Майи Михайловны такой оптимизм, что называется, наличествовал. Тем более что писала она свою первую книгу в период, когда перестройка не просто «развязала языки», а форменным образом буйствовала в общественном сознании, особенно в СМИ, взнузданными отечественными либералами, в основном наследниками тех самых троцкистов. Не будь балерина столь сильно ими подогрета, она бы вряд ли описывала прошлое своей семьи и страны столь густо-темными красками. Она часто высказывалась в суждениях резко, нередко позволяла себе даже непредсказуемые поступки, что видно хотя бы из письма Н. С. Хрущеву: «Последние несколько лет я вела себя из рук вон неправильно, не понимая той ответственности, которая лежит на мне как на артистке Большого театра. Прежде всего я, что называется, безудержно «болтала языком», что абсолютно непозволительно для человека, который так на виду, как я. Часто я нетактично вела себя на приемах, беседуя главным образом с иностранцами». Все так. Однако Майя Михайловна никогда не была кровожадной и мстительной. Мы с ней несколько раз касались темы репрессий, и однажды она заметила: «Нет, я никогда не прощу той коварной сталинской власти горя, содеянного мне и моей семье. Правда, что и мстить я никогда не стану».

Здесь я должен заметить еще и то, что Майя Михайловна была аполитичным человеком. Она много, временами запоем, читала художественную литературу – зарубежную и особенно русскую классику. Но почти совершенно не интересовалась периодикой. В газетах и журналах обращала внимание только на публикации, связанные с театром, музыкой, балетом, вообще с культурой. А чем-нибудь бытовым или общественно-политическим интересовалась крайне редко. Говорила мне: «Меня на политинформацию в Большом можно было затянуть только на аркане. И я, Мишенька, следую заветам профессора Преображенского насчет советских газет. Не читаю их не только перед обедом, но и вообще никогда». В этой своей почти космической отдаленности от политики, от сложных исторических перипетий и реалий она очень напоминала мне Шерлока Холмса. Помните:

«– Коперник? Знакомая фамилия. Что он сделал?

– Боже мой, так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца! Или этот факт вам тоже неизвестен?

– Но мои глаза, Ватсон, говорят мне, что, скорее, Солнце вращается вокруг Земли. Впрочем, может быть, он и прав, ваш Коперник.

– Простите меня, Холмс. Вы человек острого ума, это сразу видно! Как же вы не знаете вещей, которые известны каждому школьнику?

– Ну, когда я был школьником, я это знал, а потом основательно забыл. В любом случае для меня это бесполезная информация, засоряющая мозг».

Майя Михайловна никогда свой мозг не засоряла тем, что считала пустячным и не стоящим ее внимания. И правильно делала. Не хватало еще, чтобы она по телетусовкам бегала.

К чему я все это излагаю. После каждого публичного выступления Плисецкой, да даже после каждой моей публикации о творчестве балерины, обязательно находились ее злые критики. Когда – больше случалось, когда меньше, но всегда. Балерину обычно попрекали ненавистью к советской власти, вообще ненавистью к людям. За редким исключением у нее якобы все болваны, уроды, негодяи и подлецы. Они гадят, подсиживают, врут и стучат. Вот она о партнере: «Я свернула Ефимову спину, автоматной очередью пронеслось у меня в мозгу. Не будет премьеры. Пропала моя Анна Сергеевна». И первая мысль ее – о собственной роли. Партнер – как декорация. Как будто каблук сломала. Вот она, что говорила про детей: «Советские люди воспитаны на притворном, ханжеском участии к детям». А сама-то детей любит не ханжески, по-настоящему: «К концу августа беспокойство иного рода охватило меня. Появились все признаки, что забеременела. В Москву надо возвращаться. А может, родить? И расстаться с балетом? Ан жалко. После «Спартака» и чешского турне я в хорошей форме. Худая. Повременю маленько. Срок еще есть. Танцевать или детей нянчить – выбрала первое. Щедрин без восторга, но согласился. В Москве врач удостоверил. Беременна. Но аборт раньше октября делать не стоит. Не созрел еще плод».

В другом месте балерина не лучшим образом высказывается о простых людях-тружениках: «Из замысленного большевиками Дворца с Лениным на самой макушке, как известно, тоже ничего не вышло. Одно название да почтовые марки. Только попусту взорвали старинный красавец-храм Христа Спасителя. Опять погорячились. Почва не та. Теперь на этом месте полощут свои дебелые телеса в бассейне «Москва» труженики Москвы и Московской области».

А вот более чем странные рассуждения о собственной судьбе: «Почему нас оставили в школе? Не выгнали? Отчего позднее приняли в Большой театр, театр императорский? Этот вопрос я не раз задавала самой себе, близким своим. Я училась любимому делу. Участвовала во взрослых спектаклях. Выходила на сказочную сцену Большого. Под звуки великолепного оркестра. На меня ставили танцы. У меня была чистая постель. Не голодала. Клеймо дочери «врага народа» не погубило моего жизненного призвания. Я избежала преисподней советского детского дома, куда меня хотели было забрать. Я не попала в Воркуту, Освенцим, Магадан. Меня мучили, но не убили. Не сожгли в Дахау». Больше всего негодования у недоброжелателей балерины всегда вызывало ее высказывание о том, что коммунизм хуже фашизма. Стало быть, фашизм, соответственно, лучше.

Не перегруженная основательным базовым образованием Майя Михайловна о многих вещах рассуждала именно так, по-обывательски, без широты взгляда и глубины понимания, без постижения сложных общественных явлений. Взять хотя бы сравнение коммунизма с фашизмом. Вот здесь уж точно и юнцу должно быть понятно, что коммунизм – это прежде всего – фундаментальное равенство и братство, а фашизм – фундаментальное же неравенство и господство одних над другими. И после этого уже любые рассуждения на такую тему бессмысленны. Конечно же, мне досадно и даже обидно, что мой любимый кумир позволила себе подобное высокомерие и снобизм. Но вот что я вам скажу, дорогие друзья, даже заведомо зная, что не смогу никого переубедить. Попытайтесь все же понять мою героиню и простить ее. Хотя бы как гениальную балерину и как дочь убиенного отца. Право же, это не так уж и мало для того, чтобы смилостивиться…

У отца Майи Михайловны было два брата и две сестры. Старший Лестер Плезент еще до революции эмигрировал в США и там не просто сколотил себе капитал, а еще существенно продвинулся по иерархической лестнице, став советником президента Джона Кеннеди по юридическим вопросам. «Эта родственная связь ретиво шилась в строку моему идейному отцу на ночных пытках и допросах в подземельях Лубянки, моей растерянной матери с семимесячным младенцем в забитой рыдающими и воющими бабами камере Бутырской тюрьмы, мне, горемычной, «невыездной». Два двоюродных брата – Ситендли и Эмануэль – проживали в Нью-Йорке, но с ними Майя Михайловна никогда не встречалась. Владимир Менделевич Плисецкий окончил ВГИК. Как артист-каскадер участвовал в антрепризе знаменитой певицы Клавдии Шульженко. Его номер «Трио кастелио» считается цирковой классикой. Воевал с первых дней войны в парашютно-десантном полку. В день своего рождения 31 декабря 1941 года убит немцами во время десантирования.

Сестры отца – Елизавета Езерская и Мария Левицкая – проживали в Ленинграде.

Постижение танца

И вот такое громадное по московским меркам семейство практически единодушно решило, что рыжей Майке уготован единственный жизненный путь – подаваться в балерины. На балетный экзамен ее привела Суламифь – Мита. Приемную комиссию возглавлял тогда сам директор балетной школы Виктор Александрович Семенов. Осмотрев девятилетнюю девочку профессионально наметанным глазом, он потребовал: «Ну-ка, реверанс покажи». И после распорядился: «Берем».

Майю определили в класс Долинской. Плисецкая всю жизнь потом вспоминала своего первого балетного педагога как величайшее везение в жизни. Немножко полноватая, Евгения Ивановна обладала врожденной пластичностью и поистине ангельской терпеливостью, что есть едва ли не главное достоинство всякого настоящего педагога. Долинская еще хорошо играла на рояле и потому внятно, доступно доносила до своих учеников музыкальные фразы, точно и органично сопрягая их с танцевальными движениями. Плисецкая всегда подчеркивала: без чувства музыкально такта нет и не может быть хорошего танцовщика. Сама Майя Михайловна с этим чувством определенно на свет божий появилась. Не зря же Щедрин часто повторял, что «вышел на Плисецкую» именно через музыку: «У Майи всегда были хорошие отношения с музыкой. Мы ведь и познакомились с ней после того, как я услышал ее пение. Это произошло в доме Лили Брик, с которой мы дружили. Ее муж Василий Катанян коллекционировал звуковые автографы друзей дома. Тогда, в 1955 году, только появились первые катушечные магнитофоны, и Катанян записывал свою коллекцию на огромный магнитофон «Днепр». До сих пор вспоминаю эти бобины с пленкой, падавшей на пол и путавшейся под ногами. Однажды они спросили меня: «Не хотите ли послушать, как поет балерина из Большого театра?» Я согласился и вдруг услышал чистый голос, исполнявший сложнейшую музыку прокофьевской «Золушки» и подражавший бою часов в эпизоде, где Золушка теряла свою туфельку. Я был поражен и стал спрашивать: кто такая? кто такая? Мне отвечают: балерина, рыжеволосая красавица. Так мы и познакомились».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов