Полная версия

Полная версияНа Афон

Люди те же, что везде. Главные линии одинаковы под всеми градусами географии, дела и чувства не меняются. И только чаще здесь (чем в других местах), бездомные, убогие, нищенствующие и темные вызывают то вековое сочувствие, на котором мы, русские, особенно заквашены, мы, с детства привыкшие к возгласу:

– Подайте милостыньку Христа ради!

Бедность везде тяжела и трудна. Здесь она особенно взывает. Здесь более чем где-нибудь в кармане путника – должны звенеть евангельские «лепты» (греческая монета!), – эти лепты быстро переходят в тянущиеся руки.

На Афон. III. Афины (Памятник)

В давние, теперь уже исторические мирные времена очень хотелось побывать в Элладе. Два раза осенью все было лажено, чтобы ехать, и дважды распалось. Одно лето во флигеле сельца Притыкина усердно читался почтенный труд по греческой скульптуре, среди ливней тульскаго июня и в жары июля, и под яблочный Спас начала августа, когда из окна виден наливающийся аркад. Том Перро и Шипье[246] можно было отложить, выйти, и вернувшись чрез минуту с начинавшим прозрачнеть яблоком, освежить его сладостью утомленный мозг.

То, что не удалось в естественных условиях осуществилось в неестественных. Семнадцать лет спустя все таки довелось увидеть и Акрополь, знаменитых его Кор, и Музей Национальный с издавна знакомыми богинями и архаическими Аполлонами, со статуэтками Танагры и микенскими находками прославленного Шлимана. Не из Москвы в Афины пришлось ехать – из Парижа.

Главнейшей, и конечной целью пути стал Афон (о чем в те годы и не помышлялось!). Благодаря Афону точно – бы переменилось нечто в зрелище. Но вековечная Эллада из него не выпала.

* * *После Акрополя ясно, что нет связи между его творчеством и расстилающимися внизу народом. Это два мира, Тысячелетия их разделяют. Потоки новых сил, приливы и отливы всяческих народностей, завоевателей и разрушителей без мерно отграничили дедов от внуков. Какой преемственности требовать? Персы и македонцы, римляне и норманны, крестоносцы, итальянцы, турки, турки и турки – что могло уцелеть от времен Фидия и Перикла? Удивительно еще, как сохранился сам Акрополь. Удивительно, что уцелеть язык – и язык тонкий, изящный, приятный по звуку.

От страшных разрушений и бед жизненных в Афинах сохранились лишь куски, осколки былой жизни. Глядя на полуразрушенные храмы, на безымянные статуи, на обломки капителей и колонн, с горечью видишь, как непрочно все. Ведь от лучшего от величайших творений тогдашнего времени почти ничего не осталось. Фидиеву Афину мы знаем по копии[247]. Фронтоны и фризы растащены. Пракситель (единственный!)[248] в Олимпии. Парфенон – скелет храма[249]. Эрехтейон – одни Кариатиды[250].

При всем том оставшееся поразительно. Музеи Афин – первый сорт. В безымянных своих вещах они дают облик культуры далекой, загадочной, несколько жуткой. Кто побывал в этом городе, для того нет больше Греции «легкой» и «светлой», мило гонящейся в лесах за нимфами и отдыхающей под свирель Пана. Первобытное, великое по напряжению жизненности, некоей ярости, встает из скульптуры греческих островов и ранние – аттической, из микенских, Гиринеских древностей, даже из V-го века, полосы всяких «расцветов». Чудесный, жестокий и острый привкус Азии, медленно очеловечиваемый зверь! Нектар и амброзия Олимпийских богов, нежные голуби Афродиты весьма далеки от всего этого.

Я видел Олимп. Он, действительно, и величав, и прелестен, светло-золотист. Он трехглавый. Три плавных и ровных вершины в снегах, отливающих золотом. На нем хорошо (но прохладно) было возлегать Зевсу, спокойному и могущественному. Но обратимся к действительности. В Музеях, да и на Акрополе – не то.

Микены небольшой город Пелопенес, в такой же выжженной, рыжей равнине, сухой и каменистой, какие нередки в Греции. Микенский царь Атрей, мрачный братоубийца, основатель целой династии Атридов, чьи несчастия и преступления заполняют собой греческую трагедию. И вот Шлиман раскопал Микены. На свет Божий выпустил целую свору древних дел, кровавых драм, кинжалов, диадем и масок тех времен, времен далеких и художнически столь высоких.

Трудно смотреть на эти вещи, не испытывая чувства восхищения и жуткой сумрачности. Какие женщины носили эти грандиознейшие, золотые диадемы. Как они двигались, какие были голоса у них! Вот их мужья: знаменитые золотые маски микенских царей. Тончайший листик золота накладывали на лицо умершего, и получался точный слепок. Страшные лица! Я заметил в них два типа: очень круглолицые цари, почти блинообразные с тонкими губами, безбородые, уши оттопырены – и противоположность: сухое лицо с прямым и узким носом, тоже тонкими губами, бородой. Это и есть они – убийцы родных жен, детей, племя как будто бы проклятое, преступное и несчастное, бедствиями заплатившее за преступления. Сколько в этой же зале черепов с преломленными висками, разбитыми лбами, сколько мечей, кинжалов, копий и доспехов, кубков. Все что оставили по себе микенские мастера, от диадемы до крошечной резной геммы – первый сорт. Но не напрасно на рукоятке кинжала летят тонко – выделанные пантеры, в беге стремительном и беспощадном. И не напрасно два удивительных кубка из Вафио украшены сценами охоты на дикого быка.

В залах скульптуры древние статуи Аполлонов почти идольского облика, прямоугольные и негнущиеся тела, мощные плечи, мелкий завиток волос на безмысленном лбу. Богини не менее грандиозны и как-бы суровы – Артемида с Делоса, Деметра из Тегеи. Да и сама Афина Фидия, римскую копию которой встречаем в одной из следующих зал, была статуей из золота и слоновой кости. Даже в упрощенном воспроизведении отзывает она гениальным идолом. Другой замечательный музей Афин, акрополийский, тоже полон первобытной силы произведений. «Древним ужасом» веет от всех этих «львов, пожирающих быка», от Геркулеса, поражающего гидру, от раскрашенных морд трехголового Тифона и большой дикой прелестью полна зала акрополийских Кор ряд статуй девушек афинских V-го века, составлявших вокруг Гекатомпедона[251] как бы некий «двор» красавиц при Афине.

Коры не похожи на Венер Милосских[252] или Медицейских[253]. Это примитивы. (Были даже слегка подкрашены). Считается, что не портреты здесь представлены, а обобщенные образы, на подобие Кариатид Эрейхтейона. Не берусь спорить. Но в некоторых из них удивительно сохранилась тайна жизни. Трудно отрешиться, что это не живые существа, колдовским способом усыпленные и к нам закинутые. Кор делят на типы – древнейших самосских, ионических, аттических Особенно едки, пронзительно-остры мне показались Коры ионические их приподнятые углы глаз, слегка как бы косящих, насмешливые и не совсем добрые губы проникнуты первозданным очарованием. Только трудно поверить, что эти девушки. Может быть потому, что для нас девушка уже тронута христианскою Девой, Мадонной, тем образом нежности, кротости, чего еще нет в этой жгучей полу-азиатчине.

* * *Однако, знала – же Эллада в своем творчестве некий всечеловеческий, «идеальный» язык, выразивший нашу, западную культуру, в отличие от востока? Нечто как – бы «для всех» найденное, против чего не спорят и не возражают?

Да, но вот это чистейшее и высочайшее в скульптуре Эллады – между Фидием и Праксителем – почти все погибло. Обломки фризов и фронтона Парфенона да Гермес Праксителя? Необычайная «влага» движений, «воздух» одежд, все плавное и певучее, музыкальное в мраморе V–IV веков… – это мы восстанавливаем больше воображением, и приходится прибегает к фрагментам Лондона и Парижа, к «Рождению Венеры» римского музея Терм[254], Афины – же нам сохранили преимущественно примитивы, грозные в своей силе и указывающие, каким напором жизненных сил и творчества обладал этот народ.

Из всего, виденного в Афинах, я едва могу указать две-три вещи «тихого» и «задумчивого» характера. Это во-первых, знаменитый элевзинский барельеф Национального музея, где Деметра перед Персефоной посвящает юного Триптолема в таинства Элевзина, передавая ему пучке колосьев – очаровательный возвышенною и одухотворенной простотой редкий образчик того «подземно-мистического», что через орфиков, платоников, пифагорейцев давало знать Элладе о скором пришествии нового, высшего мира. Я полюбил также так называемую стелу Аристиона – надгробный памятник, изображающий (рельефом) воина топлита, опирающегося на копье, в спокойной, сдержанной позе с оттенком большой человечности, даже и грусти.

Легкою, но неглубокою радостью радуешься на танагрские статуэтки, опять жалеешь, что так мало знаешь Праксителя, отголосок его света, изящества и аттической сдержанности есть в этих приятных фигурах. Ничего крупного. Малая жизнь, быть далеко до мировых тем (прачки, ссыпка зерна, хозяйка несет хлеб), но любовь к жизни и чувство её, легкость, с какой безымянный ремесленник лепит милые существа. Возвращаясь из Салоник в Афины по железной дороге, я в Фивах на станции, (недалеко от Танагры) видел все это одушевленным: Фиванские девочки, терракотовые от загара, полуголодные и полуодетые продавали проезжим – холодную воду! – больше и предложить то им нечего. Амфоры в этой водою, чернофигурные, держали на слабом плече и просительно взглядывали на проезжих, с платформы.

К отделу искусства «милого сердцу» причисляю и еще некоторые вазы. Особенно – же лекифы с белыми фонами, тонким и острым рисунком, остатками красок. Лекифы относятся к погребальным сосудам[255]. В них хранилось благоуханное масло, и художник изображал на них меланхолические мотивы (крылатые гении Сна и Смерти опускают в могилу умершего, Гермес ведет усопшего в лодке Фарона и т. п.). Красота фона и бледно-выцветших красок живописи на нем, легкость и спиритуальность, проникнутая тонкой печалью, сама прелесть свободного и простого рисунка, все как-то приближает к душе. Это немногие вещи здесь, которые и теперешний человек ощущает почти своими, нет жуткого расстояния. Странно сказать, но в лекифах есть романтизм, черта редкая в Греции.

* * *На холм Акрополя взбираешься неширокой тропой, среди запыленных соснообразных кустарников. Громадная путаница Пропилей вводит на каменный лоб этого единственного в мире места. Обломки колонн, остатки фундаментов, бледно-синеватые глыбы горных пород, идущие как-бы из чрева земли – и направо стволистый прямоугольник Парфенона, а налево, в глубине, задумчивые и загадочные Кариатиды поддерживают портик Эрехтейона.

Ничего не растет на этой почве, кроме темно-красных маков – у древних мак считался братом смерти. Несколько бледных, жалких колосьев, да еще каких-то жестких трав, желтенькие маргаритки, вот и вся флора Акрополя. Скудна здесь Деметра!

Парфенон дорический храм могучий и мужественный. В нем нет ничего девического («Парфенон» значит «помещение для девушек». Так называлась вначале часть здания, где собирались девушки и отсюда выходили в храм во время празднества Афины-Паллады).

Я никогда не представлял его себе таким монументальным! Он поражает силою и непреклонностью. «Да будет свет. И стал свет». Вот это есть в нем – творческое величие, а вовсе не изящество, не легкость и не «музыка» линий и масс, как почему-то думалось. Красота и соразмерность его, единство духа удивительно. Вероятно, во времена Перикла он был пестрее, ярче, несколько даже грубей. Тысячелетья солнца, ветров и дождей все смягчили, протеплили, оприродили. Как все творения подобные, сейчас Парфенон стал частью (гениальною) земной коры, земного пейзажа. Его колонны налились светом. Так яблоко, созревши, делается прозрачным. Положительно, эти стволы и эти плиты, и ступени напитались медвяным золотом. Их облики в ярко лазурном небе и их голубые тени, все это струение и дыханье золотого света и «синей» синевы – незабываемо.

Эрехтейон меньше удивляет. Его таким и ждал – он не больше, и не менее мечты о нем. Бесконечно приятен, около него можно сидеть и «любоваться», он оставляет душу как-то равною себе самой, не подавляет, не вторгается по праву сильного.

Вообще в Акрополя не уйдешь скоро. Даже если не заходить в его музей, то нельзя не побродить, не поглядеть на мир, отсюда расстилающийся. Это Афины и Греция. Под ногами большой коричневатый город, прорезанный длинными улицами – отсюда видно, как они кишат народом. С юга полукруг моря с путаными силуэтами островов и гор, горы кольцом охватывают и с севера, оставляя небольшую равнину. По этой рыже-коричневой равнине разбегаются последние предместья города. С севера острый холм Ликабета[256] с монастырем на верхушке прорезывает пейзаж. К вечеру и долина, и горы слегка лиловеют, сквозь тонкий флер морского воздуха. Но не смягчить главного, что есть и в Акрополе и во всем вокруг: каменной сухости, некоего бездождия и пустынности.

Нет зелени! Лишь Заппион да правей черные кипарисы кладбища темнеют пятнами на лилово-рыжей и коричневеющей, серо-бесплодной земле. Горы совсем голы, совсем сухи. Ни одной виллы по склонам, ни садика, ни кипариса домашнего (не кладбищенского). Строгая, четкая Аттика. Храмы, статуи, Пропилеи… но где краска жизни в этой стране, где её живопись, где теплота и хоть некоторые – бы уютность, смягчение?

Тут и есть то расстояние, о котором я говорил. Древность Эллады (и вообще истинный её облик) есть великое, но не входящее в нас так телесно и непосредственно – воздухом, глазом, звуком, как прелесть Тосканы, Рима, Прованса. чтобы войти в здешний мир, надо сколько-то перестроиться внутренне, себя приспособить.

* * *Есть одна чудесная вечерняя прогулка древних Афин. Из Пропилей за город. Мимо низеньких сосенок, мимо Ареопага и темницы Сократа к монументу Филопаппоса[257]. Тоже все скалы, чуть поросшие темной щетинкой зелени. Апостол тут проповедовал. Сократ – если и не сидел в этой черной дыре в скале с решеткою – то во всяком случае это его мир, тут он ходил и вблизи жил. На полпути по холму к монументу Филопаппоса можно присесть на крутой и остро-каменной тропинке. Отсюда, в сумерках, вид на Афины. Но теперь Акрополь сам подымается массой великой и могущественной, за ним справа чернеют Заппион и Стадий, с первыми огоньками. Фиолетовое небо над Акрополем, ветерок с моря, шелестящий сухой травой. У ног маленькая церковь византийская и дикие кустарнички по скалам, и пустыня, пустыня. Горы дальним кольцом, да звезды.

Сумрак, одинокую еще цикаду, черноту Заппиона и яркость Юпитера – не позабудешь.

АФОН

Его высокопреосвященству митрополиту западно-европейских русских православных церквей Евлогию почтительно посвящает

Автор1 февраля 1928Памяти митрополита ЕвлогияЯ провел на Афоне семнадцать незабываемых дней. Живя в монастыре, странствуя по полуострову на муле, пешком, плывя вдоль берегов его на лодке, читая о нем книги, я старался все, что мог, вобрать. Ученого, философского или богословского в моем писании нет. Я был на Афоне православным человеком и русским художником [258]. И только.

Афон предстал мне в своем вековом и благосклонном величии. Тысячелетнее монашеское царство! Напрасно думают, что оно сурово, даже грозно. Афон – сила, и сила охра нительная, смысл его есть «пребывание», а не движение, Афон созерцает, а не кипит и рвется, – это верно. Но он полон христианского благоухания, то есть милости, а не закона, любви, а не угрозы. Афон не мрачен, он светел, ибо олюблен, одухотворен.

Афон очень уединен и мало занят внешним. Это как бы остров молитвы. Место непрерывного истока благоволения. Афонцы мало знают о пестрых делах «мира» и судят о них не всегда удачно. Но они не устают молиться о мире, как молятся и о себе. Они, сравнительно, не много занимаются наукой, философией, богословием. Зато непрерывно служат Богу – в церкви, в келий. Это придает им особый оттенок. «Мир» справедливо полагают они грешным, но я не замечал у них гордыни или высокомерия к нему. Напротив, сочувствие, желание оказать помощь. Простота и доброта, а не сумрачное отчуждение, – вот стиль афонский, и недаром тысячи паломников («поклонников») перебывали в этих приветливых местах.

«Мир» всегдашел сюдазауроком духовного благообразия. Сейчас связь с Родиною прервана – это ничего не значит. Афон видал столетия отрыва от нее (во времена монгольского ига), он вообще ориентирован на вечность. Вместо поклонников с Востока к нему идут теперь поклонники с Запада, пусть в меньшем числе, но тоже русские, и другого общественного положения: вместо крестьян и купцов – более просвещенный слой. Настанет, конечно, время, придет и Россия.

Она и сейчас есть на Афоне, в лице русского населения, русского монашества – густая, крепкая и корневая Русь. Одно из очарований Афона: в нетронутой чистоте русский тип, склад, язык, то, что близко и что трогает, конечно, лишь нас, русских. «Гордый взор иноплеменный» скользит мимо.

В этой небольшой книжке я пытаюсь дать ощущение Афона, как я его видел, слышал, вдыхал. Повторяю, сама тема огромна. Я же ставлю себе весьма ограниченную задачу.

Париж, 1 февраля 1928.ВСТРЕЧАРанняя заря, сырое дымное утро. Туман слегка редеющий, ветер все усиливающийся. Начинается качка. Над холодноватым блеском волн вдруг взлетает веер брызг, нос «Керкиры» опускается и меня обдает соленой влагой. Невольно опускаю голову и когда подымаю ее, вдруг вижу справа, далеко в море, еле выступающую в бледно-сиреневом дыму утра одинокую гору. Отсюда она двузубчата, столь высока и столь под цвет облакам и туманам, так неожиданна, крута и величественна… – да правда ли гора? Может, такой странной формы облако?

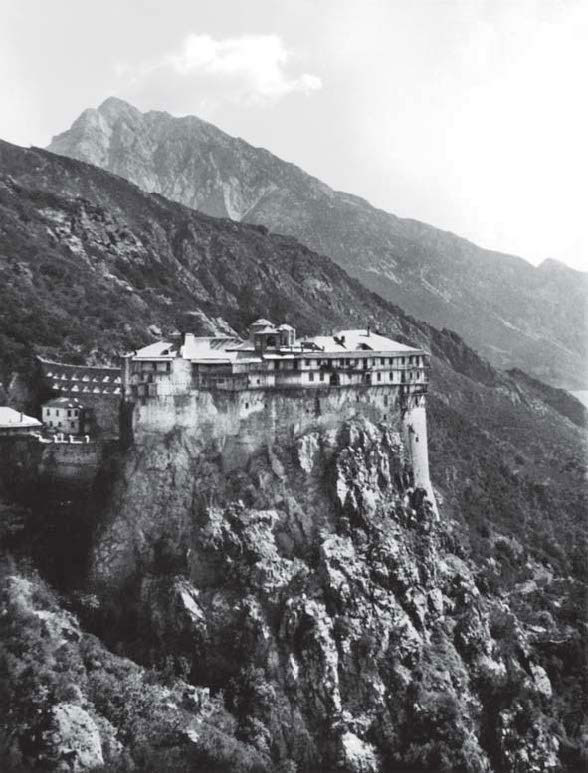

Монастырь Симонопетр

Нет, не облако. Нет, гора, а облака цепляются за верхний ее двузубец, и в этом есть что-то синайское, тут, действительно, престол неба.

Весь переезд море было покойно, теперь качка усиливается. Чаще летят в лицо брызги, но все стою, все смотрю, вот он, наконец, дальний, загадочный Афон, Святая Гора – я плыву к ней вторую неделю. Чем ближе подходим, тем яростнее ветер. Теперь видны уже верхи холмов всего полуострова афонского, все забиты клубящимися тучами, холод и влага летят оттуда. Неприветливо меня встречает Афон. [И] Что-то грозное есть в этой горе, обрывом срывающейся в море, ветхозаветно-грандиозное. Волны кипят у ея оконечности. Нашу «Керкиру» начинает швырять. Точно бы кто-то, трубящий в огромный рог, отнимая его на минуту, гремит: «Хочешь видеть адамантовую скалу? Вот она! Но велик и страшен Бог!»

Монастырь св. Пантелеимона

Монастырь св. Пантелеимона

Когда подошли совсем близко, стало несколько тише. Вдоль берега мы подымались к пристани Дафни, проходя мимо ущелий и холмов, мимо монастырей, то гнездящихся уютно, в складках местности, то, как Симонопетр, воздымающихся на головокружительной скале, прямо сливаясь с нею, увенчивая.

– Как будем приставать в такую бурю? Ну, да впрочем, здесь уж все, как полагается.

Это значило приблизительно то, что мудрить нечего, особенный мир, все равно, своей волей и соображениями ничего не прибавишь.

И, несмотря на седые полосы туманов, дождей в горах, на холодный ветер, волны, мы на Дафни благополучно спустились в лодки, танцовавшие вокруг, и через несколько минут были на пристани.

Еще с борта «Керкиры» видел я подходившую от нашего монастыря лодку (ясно выступали влево на берегу колокольни и главы, кресты крупнейшей русской обители на Афоне – монастыря св. Пантелеймона). В ней стоя греб худощавый и высокий монах в шапочке. Подойдя к Дафни, ловко и быстро перебежал на корму, закинул небольшой якорь. Что-то веселое и непринужденное было в его движениях.

– Из русского монастыря? – спросил я его.

– Да, да, так точно.

Он поднял на меня худую и приятно-загорелую голову нашего «ка лужского» вида, со светло-голубыми и живыми глазами, ярко выступавшими на более темном лице. Все оно, как и глаза, было полно ветра, веселости.

– К нам в монастырь?

– К вам.

– А святое ваше имя?

Я назвал.

– Так, так, хорошо, очень хорошо… – он быстро и ласково сказал это таким тоном, как будто особенно хорошо, что у меня такое имя. – Да, значит, именинники на Бориса и Глеба?

… – Только что вам пока на Карею надо, документики выправить, оно досадно, что не прямо к нам, а уж так надо, иначе греки не дозволяют. Вещи ваши я в монастырь довезу.

И о. Петр (так его звали) быстрой и легкой своей походкой повел меня в маленькое греческое кафе на пристани и подрядил проводника с мулом.

– До Кареи и доберетесь. Ничего, у нас и митрополит Антоний на такой мулашке ездил.

Через полчаса кривоногий грек в обуви, вроде мокасинов, подвел к каменной приступочке, нарочно для этого сделанной, вялого мула. Другой был у него в поводу. Мы тронулись по горной тропе – медленно и молчаливо.

Taciti, soli e senza compagnia,N'andavam l’un dinanzi e I'altro dopo,Come frati minor vanno per via.(Dante)[259]А о. Петр, так же прямо стоя в лодке, так же бодро, весело греб к русскому монастырю св. Пантелеймона.

* * *«Все необычайно в этом новом мире» – сразу ощутил я, сидя верхом на скромном животном, осторожно перебиравшем ногами с маленькими копытцами.

Тропа вилась бесконечно, и все больше в гору. Вокруг дикие кустарники, каменные дубки, цветущий желтый дрок – я срывал иногда, с седла, его милые цветы. Так же, как и спускавшись в плясавшую лодку, чувствовал себя в чужой власти: вот бредет мул по крутому обрыву и поскользнется своим подкованным копытцем, или нет, его воля. Сломаешь себе ногу, или будешь цел, тоже неведомо. Как неведомо и то, нанесет ли этот холодно-облачный ветер, «гурья» («борей» в русской переделке!) – нанесет ли он ливень прежде чем доберемся до Кареи, или же позже. Но чувствуешь – ничего, все устроится, «образуется».

Грек срезал мне длинный прут и, подавая, сказал:

– Гоняй мула. Бей, бей.

Я пребыл равнодушным. Что там «гонять»? Он сам знает дорогу. Мы поднялись мимо древнего греческого монастыря Ксиропотама, где все было тихо и [молчаливые] молчаливы кипарисы, тополь у его входа, да [яркие] ярки маки. Дорога стала шире, мы вступили в каштановые леса. Справа глубокая долина, в ее ущелье [жемчужною] жемчужной нитью висит водопад – беззвучный. По дальнему взгорью темнеют кедры и сосны. За ними, в облаках и туманах сама гора Афон, сейчас почти невидимая – закутана влажно-суровыми пеленами. Ветер свистит, гудит в каштанах. Мелкая влага сеется. Хорошо, что мы в лесу! На чистом месте сдуло бы. Кутаюсь в плэд. Мул ступает своими копытцами по священным камням Земного Удела Богоматери.

Сердце крепко и радостно. На верхах закипает буря.

* * *Мы находимся в стране, конечно, не совсем обыкновенной.

От полуострова Халкидики, во Фракии, выступили в море три ответвления – Кассандра, Лонгос и вот наш Афон, самый восточный из них. Это полоса суши длиною около восьмидесяти верст, шириною в двадцать-тридцать. На южном своем конце она обрывается в море островерхою горой, собственно «Афоном». По полуострову идет холмистый кряж, как хребет живого существа, весь заросший лесами; едва пролегают там тропки. Двадцать монастырей – греческих, русских, болгарских, сербских, румынских – разбросаны по этим склонам, много скитов, еще больше «келлий» и «калив» (в последних живут одиночки-пустынники). Кроме монахов никого нет на полуострове – ни села, ни фермы, – и так уже более тысячи лет! С седьмого века стали селиться здесь иноки (по окончании великого переселения народов). Византийские императоры им покровительствовали, давали «хризовулы»[260] с привилегиями, угодьями, имениями («метох и»)[261]. Вторую тысячу лет не знает [никого эта земля] эта земля никого, кроме монахов. Около тысячи лет, постановлением монашеского Протата, не ступала на нее нога женщины. (Не только женщинам запрещен доступ на Афон, но и животным женского пола.) Горы, ветры, леса, кое-где виноградники и оливки, уединенные монастыри с монахами, уединенный звон колоколов, кукушки в лесах, орлы над вершинами, ласточки, стаями отдыхающие по пути на север, серны и кабаны, молчание, тишина, море вокруг… и Господь надо всем, вот это и есть Афон.

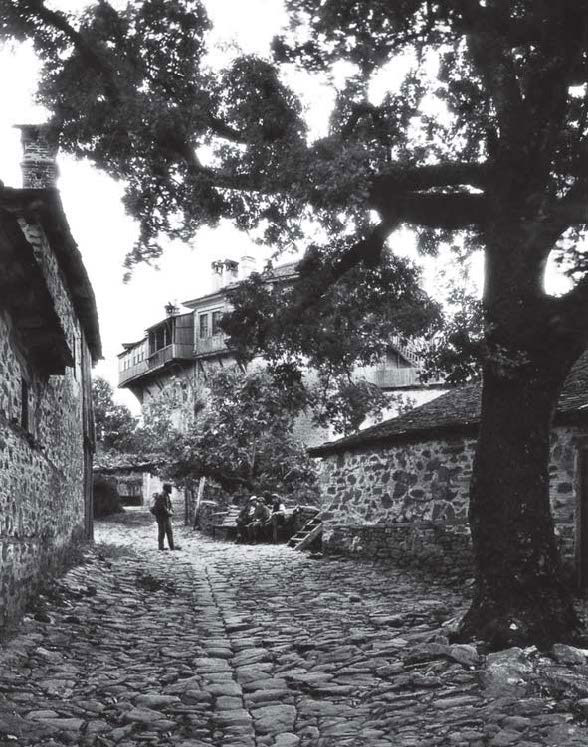

* * *Одолев хребет, стали спускаться. Внизу, сквозь редеющий лес завиднелись крыши и колокольни – монашеский городок Карея[262], место главного управления Афоном. За ним едва видно сквозь полудождь, полу-туман пенно-кипучее море, у берега еще синее, дальше сливающееся с [тяжкими] тяжелыми пеленами туч. Грек указал мне русский «конак» (подворье Пантелеймонова монастыря) и ушел со своими мулами.

Монастырь Св. Павла

Монастырь Филофей