Полная версия:

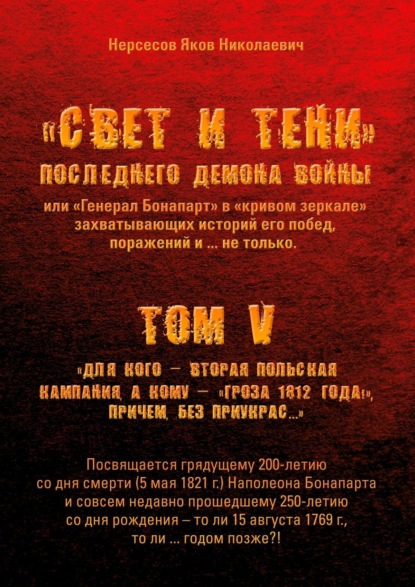

«Свет и Тени» Последнего Демона Войны, или «Генерал Бонапарт» в «кривом зеркале» захватывающих историй его побед, поражений и… не только. Том V. Для кого – Вторая Польская кампания, а кому – «Гроза 1812 года!», причем без приукрас…

Отечественный историк В. М. Безотосный, немало времени уделивший именно этой тематике, полагает, что «… борьба в недрах генералитета в 1812 г. велась в нескольких плоскостях и в разных направлениях. Она затрагивала многие аспекты, а в зависимости от ситуации и актуальности возникающих проблем видоизменялась и принимала самые разные формы. На клубок профессиональных, возрастных, социальных и национальных противоречий накладывал заметный отпечаток груз личных претензий и неудовольствий генералов друг другом. Обычные служебные столкновения в военной среде в мирное время, в стрессовый период боевых действий чрезмерно накалялись и искали выход, что и приводило к формированию группировок недовольных генералов».

…, не секрет, что предпосылки будущих генеральских столкновений в русской армии обозначились еще перед войной с Наполеоном – во время разработки планов. В этот «секретный» процесс тогда оказалась втянутой лишь часть русского высшего генералитета и пытливо-амбициозная штабная молодежь. Большая часть разработчиков планов войны с Бонапартом склонялась к необходимости начать войну с ним с преднамеренного отступления, границы которому должен был определить ход военных действий. И лишь меньшая предлагала начать с наступательных действия на чужую территорию. В общем, еще до начала войны сложились две точки зрения на животрепещущую проблему, и вполне естественно, что между этими двумя преобладающими мнениями и развернулась последующая борьба тех, чьей смертельно-опасной профессией была … Между прочим [правда, ее возглавляли такие видные и даже авторитетные личности, как «победитель непобедимого» ганноверец/брауншвейжец и овеянный славой чуть ли не самого любимого «суворовского сокола» грузинский князь Левин-Август-Готлиб-Теофил (Леонтий Леонтьевич) фон Беннигсен Петр Иванович Багратион] Война

Не будем забывать, что именно на своего военного министра М. Б. Барклая де Толли российский император возложил основное бремя обязанностей по подготовке к войне с Бонапартом. Это, естественно, не могло не сказаться на ходе ведения им военных действий. Несмотря на некоторые колебания в выборе пути и средств не без «помощи» военного министра было принято твердое решение об отступлении в начале войны. Главная стратегическая идея – необходимость планомерного отхода – тогда витала в воздухе. Принято считать, что именно Барклай, как военный министр, единственный из высших генералов имевший доступ к секретным материалам разработал, а затем с полного согласия Александра I начал осуществлять ретираду русских войск. Повторимся, что сам план разрабатывался в глубочайшей тайне, круг посвященных был очень ограничен, подавляющее же число военачальников, в том числе, весьма видных, ничего не знало о его существовании. И в тоже время, весьма очевидная на бумаге и разработанная теоретически «в тиши военных кабинетов» стратегия необходимости отступления вглубь страны в ходе реализации неизбежно должна была встретить не только непонимание, но и неодобрение со стороны боевых генералов, воспитанных на ставших для них «истиной в последней инстанции», суворовских принципах сугубо наступательных войн 2-й пол. ХVIII столетия – Очень «непрозрачный» Александр I, как известно всю свою жизнь в силу своего положения ведший собственную игру и, к тому же, фактический главнокомандующим в первый месяц войны, так и не счел нужным сообщать даже высшим генералам свои далеко идущие намерения. Он предпочитал «поступать с обманцем», так любил выражаться его братец Цесаревич Константин Павлович – прекрасно знавший все нюансы характера своего венценосного старшего брата: отдавать приказы и раскрывать лишь детали будущего плана. Но, как искушенный политик, он прекрасно предвидел возможную негативную реакцию на отступление вглубь империи со стороны генералитета и общества «ура-патриотов». Правда, как тонкий психолог, он не любил подставлять себя под удары общественного мнения, всегда подстраховываясь и оставаясь в тени, предпочитая выставлять на общий суд мнимых инициаторов. ( Как опытный и поднаторевший в «подковерной борьбе» интриган, он предварительно выбрал на «заклание» генералитету ряд фигур. Так, в начале кампании самым подходящим объектом для критики военных кругов был сделан К. Фуль в связи с его идеей Дрисского укрепленного лагеря. Александр I сознательно сделал из прусского полковника на русской службе в чине генерала… громоотвод и не просчитался! Все генералы решительно ругали Фуля и какое-то время можно было проводить отступательную линию ведения войны без особых помех и что самое главное претензий к своему монарху-главнокомандующему. (вспомним, что в свое время Барклай заводил речь и ), о превентивных наступательных действиях! (ему подчинялась Особенная канцелярия, орган русской разведки, через его руки проходили все разведданные и информация о состоянии русских войск), (читай, победоносных!) «В атаке не задёрживай! Ломай противника штыками!!». (тем более, во время войн) Не брезгуют этим и современные «сильные мира сего» из управлеческого «бомонда» РФ – не будем называть их имена, поскольку «не буди лихо – пока оно тихо»!!! ) (а ведь его даже именовали «военно—духовным отцом государя»! )

Весьма возможно, что у «многогранного и извилистого» царя, имелись и другие кандидатуры, готовившиеся на заклание в жертву праведного гнева воинственного генералитета. Ходили ведь разговоры о О. Паулуччи , которого штабные «крысы» «съели и не поперхнулись» за несколько дней, и он просто не успел стать «козлом отпущения». (назначенного начальником штаба 1-й Западной армии)

Так или иначе, но Александр I умело отвел недовольство и первые удары общественного мнения от истинных творцов отступательной стратегии, то есть от Барклая и… естественно, себя любимого. Правда, только на небольшой промежуток времени.

А дальше, вот что произошло…

Глава 16. Главный «виновник» всех бед… «чухонец» или, незавидная доля Барклая!

Дело в том, что покидая армию и, дав поручение Барклаю далее продолжать отход, Александр I по сути дела оставил командующего 1-й армией один на один с амбициозно-агрессивным генералитетом. Он стал следующим объектом для критики, еще более сильной, чем в отношении Фуля. Именно дальнейшее претворение в жизнь отступательной стратегии в ходе боевых действий, особенно после соединения двух армий (Барклая и Багратиона), послужило мощным толчком для возникновения в армейских рядах уже настоящей военной оппозиции. устное (в этом внутриполитическом «маневре» весь «бабушкин любимый внучек Сашенька»; кстати, не брезгуют этим и современные «сильные мира сего» из управлеческого «бомонда» РФ – не будем указывать на них пальцем!)

Символично, что если развенчание дрисской затеи Фуля проводилось в узком кругу придворной и штабной сферы под присмотром императора, то в акции против военного министра оказались втянутыми уже широкие слои офицерского корпуса.

Случилась она в ходе всех вышеописанных боев под Смоленском. Тогда операции на подступах к нему и во время ретирады из него проводились, мягко говоря, весьма «деструктивно» По сути дела, русское командование спасло тогда знаменитое русское «авось, пронесет!» Причем, это уже не была простая критика. Процесс уже не поддавался контролю со стороны российского монарха из—за его отдаленного пребывания и грозил принять опасные черты. (по определению В. М. Безотосного).

Первопричиной конфликта в армейских верхах стал профессиональный аспект. Проще говоря, , причем, замешанная на море пролитой крови – своей и чужой! Не секрет, что полководческая слава «куется», в том числе, и на солдатских смертях… «бесчисла»! ЗАВИСТЬ

Впрочем, не только одна профессиональная зависть наложилась на создавшуюся ситуацию.

Военный министр Михаил Богданович Барклай-де-Толли еще со времен его моментального «вертикального» карьерного взлета в 1809 – 1810 гг. вызывал постоянное раздражение среди высшего генералитета (Багратион, Беннигсен, Дохтуров, Милорадович и др.), особенно у представителей горделивой российской аристократии (многочисленные братья Голицыны, Остерман-Толстой и др.). Причем, военачальники – все как на подбор – видные, даровитые и опытные, хотя и в разной мере. Они, не без оснований, считали его низкородным выскочкой, не имевшим хорошей дворянской родословной. Несмотря на то, что Барклай был русским подданным уже в третьем поколении, в российской среде он воспринимался как иноземец, прибалтийский немец (лифляндец), или, по выражению язвительного Багратиона, «чухонец». Противники военного министра, оперируя лозунгом о «засильи иностранцев», рьяно вели его критику. Именно тогда национальный аспект в генеральских разборках оказался «во главе угла». Дело в том, что каждый третий (!) представитель российского генералитета (т.е. 33%) носил иностранную фамилию и исповедовал иную религию. (Среди крупных военачальников вопрос о полководческой славе вызывал, порой, и более едкую реакцию, иногда и «нелитературного» свойства!)

Таков был в ту пору – «грозу 1812 года» – национальный «расклад» на вершине русской армейской иерархической лестницы!

Наличие одной трети иноземцев в российском генералитете по вполне понятным причинам когда-то должно было привести к возникновению отрицательной реакции среди отечественного офицерства, причем, не только в верхах. Патриотический подъем и недовольство иностранцами в высших эшелонах армии и в военном окружении российского самодержца уже в самом начале войны породило в офицерской среде неформальную группировку, которую кое-кто из историков условно «величает» «русской» партией. Она выражала интересы офицерской молодежи и генералов с русскими фамилиями. По сути дела это было новое поколение российских дворян, для которых «слуга – цар, отец – солдатам!» не было простым звуком. Обилие иноземцев в штабах и на командных постах вызывало вполне понятные опасения с их стороны, как за судьбу державы, так и за свою карьеру: «плох тот капрал, что не рвется в генерал-фельдмаршалы!». В драматических условиях отступления в среде командного состава возникло глубокое чувство, что за них уже все решили лица с фамилиями. Мало того, – их мнения не спросили, а принятое решение казалось пагубным и грозило катастрофой, как для армии, так и для всей страны. Все это, безусловно, сплачивало генералитет. (кое-кто даже склонен говорить об иностранном засилье!) (самого, кстати, очень и очень нерусского по крови: от истинных Романовых в нем было уже очень мало — !) (а не цар!) я (Вспомним, как тяжело «брал чины саблею» «русский Марс» – неистовый старик Souwaroff! ) См. мою книгу «Свет и Тени неистового старика Souwaroff» русскими не всего лишь на 1/16 ю

А после смоленских событий для многих и вовсе стало невозможно оставаться безучастным к судьбе Святой Руси и ее ранее столь доблестной армии. Правда, в последнее время терпящей неудачи в противостоянии с французским императором: аустерлицко-фридляндские катастрофы постоянно напоминали об этом. Связующими элементами для генералитета с русскими фамилиями стали и родственные связи, и дружеские отношения. Поскольку к этому времени российское дворянство фактически представляло собой класс родственников, то это обстоятельство способствовало национально—корпоративной консолидации и выработке единого отношения к происходившим событиям и, в частности, к главному тогдашнему «злу». (природных русаков или считавших себя такими, а на самом деле разнообразных «полукровок»)

Естественно, что главным символом «зла» в сложившихся драматических условиях для «класса русских дворянских родственников» стал «немец»/«чухонец» М. Б. Барклай де Толли.

После оставления Смоленска – «ключа к Москве» (!) – положение Барклая, который хоть и не дал Наполеону уничтожить русскую армию, но свой авторитет среди россиян утратил окончательно, покачнулось очень сильно.

…, недоверие к стратегии Михаила Богдановича Барклая-де-Толли высказывал даже его… адъютант полковник А. А. Закревский! Вот что он писал генералу М.С.Воронцову сразу после оставления Смоленска: «…Нет, министр наш не полководец, он не может командовать русскими». Или вот еще к тому же адресату: «…хладнокровие, беспечность нашего министра ни к чему иному не могу приписать, как совершенной измене (это сказано между нами)…» И это слова, казалось бы, близкого Барклаю и надежного офицера. Впрочем, так бывает, если даже такие масштабные умы, как начштаба 1-й Западной армии А. П. Ермолов в ту пору писали вот такое: «…Дарованиям главнокомандующего здешней армии мало есть удивляющихся, еще менее имеющих к нему доверенность, войска же и совсем ее не имеют»… Между прочим

В высшей степени мудрая стратегия военного министра и Александра I понималась в те тревожные дни очень плохо и неохотно и, возможно, лишь единицами, в частности, квартирмейстером штаба 1-й Западной армии полковником Ю. А. Ф.В. Л. Вольцогеном (4.2.1774, Майнинген, герц. Саксен-Хильдбургхаузен – 4.7.1845, Берлин). Причем, они об этом предпочитали в ту пору не распространяться, явно не желая выглядеть «белыми воронами» среди «братьев по оружию»/ «коллег по ремеслу», воинственно бряцавших оружием по поводу и без повода. Круговая порука в армейской касте – совершенно особая статья, где почти все замешано на море крови (своей и чужой) и смертях «бес числа» с обеих сторон. В общем, это не только было непатриотично, но и «непрозрачный» государь-«наш ангел» на эту тему по ряду причин и вовсе стыдливо молчал. (всё подмечавший и ничего не забывавший: «весь – сплошное ухо»! ) всегда и везде

Генералы категорически настаивали на генеральном сражении, отказываясь понимать стратегическую правильность «скифского плана» Барклая: заманить грозного врага, если потребуется «за Можай» и устроить ему там, уже утомленному – А ведь противник и после Смоленска еще был очень силен (порядка 157 тыс.?) и в открытом бою с ним бороться все еще было очень опасно Никто тогда не оценил, что Барклаю удалось в полном порядке отойти от Немана на сотни километров и не дать серьезно численно превосходящему врагу себя разбить и, наоборот, самому потрепать его, как в тяжелых арьергардных боях, так и за счет «прочих привходящих обстоятельств» (болезни, дезертирство, охрана коммуникаций, тылов, голод, климат, дороги и «прочие радости российского бытия»). Новую Полтаву! (еще раз вспомним, слова участника той войны генерала И. Ф. Паскевича – «очень крепкого профессионала без заметно слабых мест»).

… Наполеон, безусловно, лучший полководец своей эпохи, наверняка уже отдавал себе отчет в том, что происходит: русские сумели отойти, не только сохранив свои силы, но еще чуть-чуть, и начнется непоправимое… соотношение сил начнет меняться в пользу России! Ведь число потерь Великой армии стало таким, что корпус Виктора уже получил приказ Бонапарта вступить в пределы России, а корпусу маршала Ш. П. Ф. Ожеро приблизиться к русским границам. В общем, «се ля ви», как говорят в таких случаях французы или, вернее, a la guerre comme a la guerre… Между прочим, (последний стратегический резерв) (чье качество все же было весьма заурядным)

Понять русских можно и нужно: со времен Карла XII Россия не знала неприятеля в собственных пределах. Психологически ни русское общество, ни тем более армия не были готовы к отступлению, воспринимавшемуся тем болезненнее, что еще не забыт был весь ужас и позор Аустерлица с Фридляндом. Эмоции захлестывали разум. А когда это происходит с профессиональными вояками, для которых массовые смерти – явление обыденное, то… жди «бунта на корабле»… (извините, за банальный повтор)

Крайне критично высказывались в адрес Барклая Н. Н. Раевский с Д. С. Дохтуровым, причем, последний и вовсе говорил о нем как о человеке глупом.

Казачий атаман Платов после сдачи Смоленска явился к Барклаю в простом плаще, заявив, что никогда больше не наденет русского мундира, «так как это стало позорным». Этот невероятно сметливый и хитрющий предводитель казачьей вольницы и «немного пьянюга» явно начал «перегибать палку» и Барклай даже написал царю: «Генерал Платов… облечен слишком высоким званием, которому не соответствует по недостатку благородства характера. Он эгоист и сделался крайне сибаритом… было бы счастьем для армии, если бы Ваше Императорское Величество соблаговолили найти благовидный предмет, чтобы удалить его». Очень скоро Барклай сам найдет повод «удалить его». (по определению всех хорошо знавших его армейских офицеров; не секрет, что любил атаман «поднять градус» с помощью «пяти капель» – их литраж нам не известен – лечебной кизлярки/горчичной и прочих «спотыкачей»)

Сказывалось и отсутствие единоначалия: Барклай-де-Толли, хотя и занимал пост военного министра, не являлся главнокомандующим всеми вооруженными силами и формально имел в своем подчинении лишь 1-ю армию. Александр I медлил с назначением главнокомандующего. Считается, что условия соблюдения секретности не позволяли Барклаю указать своим оппонентам, что он действует по плану, утвержденному самим царем. Лукавый государь, в свою очередь, тоже молчал, видя, что отступление вызывает осуждение в обществе. («в 33-й степени»)

Настроения армии того времени позднее ярко отобразил великий русский поэт М. Ю. Лермонтов, передав их словами ветерана:

Мы долго молча отступали,

Досадно было, боя ждали…

… рассказывали, что дело дошло до курьеза! Было замечено, что солдаты отступающей русской армии, проходя мимо верстовых столбов и читая на них оставшееся расстояние до Москвы, все больше и больше негодовали. Дабы хоть как то снизить накал недовольства среди армейских низов, было решено в спешном порядке убрать все верстовые столбы с тракта на Москву… Между прочим,

Недовольство в русской армии росло не по дням, а по часам. Не привыкли русские войска так долго отступать, как следует не помахавшись с врагом в открытом поле. Подобно опавшим осенним листьям зашелестели по армейским рядам анекдоты и песенки, зло высмеивающие Барклая. Все чаще говорили об умышленном отступлении и об «измене» «немца» и «чухонца» Барклая: простые солдаты по-своему относились к Барклаю-де-Толли – они, с легкой руки грузина Багратиона, называли его «болтай, да и только». Как-то подъехав к солдатскому биваку, на дежурный вопрос – «Хороша ли каша?» – Барклай получил многозначительно дерзкий ответ: «Хороша, да не за что нас кормят…» Дальше – больше: проезжая мимо одного из полков, он услышал себе вдогонку солдатское: «Смотрите! Смотрите! Вот едет изменщик». Далее последовала нецензурная брань.

Среди патриотично настроенного офицерства и особенно амбициозного генералитета все громче звучали голоса, требующие немедленной смены «умственно убогого» командующего – так пренебрежительно отзывался о нем Карл фон Клаузевиц (1780—1831) – в ту пору прусский штабной офицер из 1-го кавкорпуса русской армии.

Следует назвать наиболее «засветившихся» недоброжелателей «чухонца» в армейской среде: страна должна знать имена своих «героев» . Былых Времен

В первую очередь, упомянем такую неоднозначную и спорную фигуру, как участник легендарных Итальянского и Швейцарского похода «русского Марса» и всех последующих войн России и Франции, а потому слывший в придворных кругах большим стратегом, брат царя, Великий князь Константин Павлович. На самом деле, как и все мужчины из династии Гольштейн-Готторпов («Романовых»), он был всего лишь большим специалистом по плац-парадному фрунту. (большой почитатель его полководческого наследия)

Этот средний сын Павла Петровича, на пару с Беннигсеном интриговавший против Барклая, открыто обвинял «нерусского» Барклая в измене, внося тем самым немалую дозу лжи. «…Не русская кровь течет в том, кто нами командует. А мы, и больно, должны слушать его… " – патетически восклицал этот большой бахвал и откровенный хам – сын чистокровной немки (!) и почти такого же отца (!) – перед толпой жителей Смоленска, когда русская армия покидала город. Дальше – больше! Якобы от имени ряда видных генералов Беннигсена, Римского-Корсакова, Армфельда, принца Александра Вюртембергского, Тучкова 1-го и Ермолова он, как командир гвардейского корпуса 1-й армии, неожиданно пришел к Барклаю и грубо заорал, что у «немца, изменника и подлеца, продающего Россию, больше под командой он состоять не будет и со всеми своими гвардейцами переходит под начало Багратиона». Дальше понеслась такая нецензурная брань , что все присутствовавшие пожалели, что оказались ее свидетелями. Сам Барклай все молча выслушал и через два часа после происшествия предписал – генералу, Великому князю Константину Павловичу «Романову» ( – ) – немедленно сдать корпус генералу Н. И. Лаврову и отправиться со срочным пакетом в Петербург к своему брату – императору. (либо даже в их сопровождении?) (Великий Князь был большой до нее охотник и мастак) своему подчиненному на самом деле Гольштейн-Готторпу

…, о генерал-лейтенанте (30.8.1811) (1761—11.9.1813, с. Сабурово, Орловского уезда, той же губ.), побывавшим в ходе Отечественной войны 1812 г., и начальником штаба 1-й Западной армии Барклая, и командующим 5-м пехотным (гвардейским) корпусом, в армии постоянно «травили» анекдоты. Так, например, рассказывали, что как-то на марше был объявлен гвардии привал. Глуховатый после контузии Николай Иванович рявкнул: «Ложись!» Все легли. Тем временем, из авангарда быстро приближалась маркитантская повозка. Ее возница громко вопил: «Сторонись! Сторонись!!» Тугому на ухо Лаврову послышалось «Становись!». Он и скомандовал «Становись!» Весь гвардейский корпус по команде встал в ружье. Прошло немного времени и, видя, что причин для особой тревоги вроде бы нет, Лавров поинтересовался у адъютанта: «Кто кричал „становись!“» В ответ он услышал: «Маркитант кричал „Cтановись!“» – «Слышу, что, да ?» Когда ему растолковали, что не адъютант, а всего лишь маркитант, то смутившийся генерал буркнул: «Так бы и говорили!» и снова громко рявкнул: «Ложись!» Весь корпус опять лежал, но уже от смеха… Между прочим адъютант Николае Ивановиче Лаврове чей адъютант

Цесаревич сначала побледнел, затем покрылся красными пятнами, потом дико заорал, что если бы он не был наследником престола, то непременно вызвал бы негодяя Барклая на дуэль! В ответ он получил хладнокровное: «Если бы я не был главнокомандующим, я принял бы ваш вызов, но сие запрещено положением моим. И именно потому, что вы волею вашего августейшего брата состоите у меня по команде, извольте делать то, что вам приказано». Константину Павловичу, который совсем недавно похвалялся перед своей свитой «как он ловко „немца“ отимел», пришлось отбыть на рандеву к Александру I с пакетом в котором лежал приказ об его отстранении от должности командира гвардейского корпуса и удаления от действующей армии. Впрочем, известны и несколько иные интерпретации диалога и его последствий между Барклаем-де-Толли и Великим князем Константином Павловичем, но суть везде одинакова: командующий в рамках своих полномочий поставил зарвавшуюся августейшую особу на место, правда, не без ведома, «главного кукловода» – государя-императора, очевидно, заранее давшего на то свой царский «карт-бланш» в отношении братца-«держи-морды». генерал (выделено мной – Я.Н.) (по рассказам очевидцев, было употреблено всем известное матерное слово – Я.Н.)

А ведь в памяти у всего патриотически настроенного офицерства еще живы были трагические примеры «немцев» Буксгевдена под Аустерлицем и Беннигсена под Фридляндом. И хотя Барклай в отличие от этих «немцев» не был наемником, а родился в России и начал службу в ее армии с нижних чинов, но в его ближайшем окружении оказалось очень много иностранцев, что само по себе наводило многих на мысль об измене. Правда, Буксгевдена уже не было в живых, а Беннигсена Барклай, пытаясь хоть как-то оградить свое реноме, дистанцировал от своего штаба. Но «машина злословия и противодействий» запустили и остановить ее Михаилу Богдановичу было не под силу. Тем более, что и в простонародье вовсю ходило патриотическое умозаключение: «Ему, инородцу, не дорога…» уже уже Россия-матушка уже

…, в ходе постоянного отступления в армии сначала шептались, а затем заговорили вслух о захваченном в экипаже кавалерийского генерала О. Себастьяни неком документе, из которого следовало, что в штабе 1-й армии есть шпион, работавший на французов. Речь шла о записке маршалу Мюрату, в которой предупреждали Себастиани о готовящемся наступлении русских войск под Рудней! Подозрение пало на адъютанта Барклая – майора барона Владимира Ивановича Левенштерна 1-го(Вольдемара Германа фон Лёвенштёрна) (1776—1858). Тем более, что именно он в первые дни войны ездил парламентером к Мюрату и провел сутки у Себастиани, и к тому же выезжал перед выступлением русских войск из Смоленска на русские аванпосты, но дело было не в нем. Барклай решил перестраховаться и отослал своего адъютанта по каким-то делам в Москву. На самом деле «виновен» был царский флигель-адъютант Константин Ксаверьевич Любомирский (1786—1870) который узнав о готовившемся наступлении русских под Рудней, оповестил об этом свою мать, жившую в имении под… Рудней. Весточка была перехвачена и легла на стол французского командования. Рассказывали, что пришлось удалить из армии, заподозренных в шпионаже в пользу французов не только флигель-адъютантов польских графов Владислава Ксаверьевича Браницкого (1782—1843), Станислава Станиславовича Потоцкого (1786/87 – 2.7.1831) и Михаил Федоровича Влодека (1780 – 26.5.1849), но и адъютанта самого Барклая В.И. Левенштерна – делопроизводителя секретной корреспонденции. Тем более, что в 1802 г. тот выходил в отставку и уезжал в Европу, а в 1809 г. к тому же служил во… французской армии (!) и был хорошо знаком со (!)… все тем же Себастьяни! Левенштерн еще вернется в русскую армию и успеет отличиться в Бородинском сражении и Заграничном походе русской армии в 1813—1814 гг. Похожая история случилась и с прусским бароном Ю. А. Вольцогеном, сподвижником «самого» Фуля и флигель-адъютантом самого …российского императора, отважно сражавшимся и под Витебском, и под Смоленском, и под Бородином, и под Тарутиным, и в ходе Заграничного похода русской армии. Но тогда пришлось бы «подозревать» всех «немцев» российской армии, а их было там более чем достаточно, причем, как обрусевших, так и новоявленных. Впрочем, такое всеобщее подозрение в измене случалось во всех армиях во все времена, особенно когда они терпели неудачи… Между прочим