Полная версия:

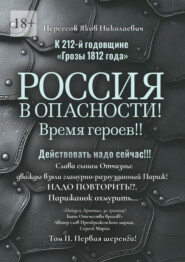

К 212-й годовщине «Грозы 1812 года». Россия в Опасности! Время героев!! Действовать надо сейчас!!! Том II. Первая шеренга!

Силы французов, стремительно отступавших к западным границам России, таяли с каждым днём.

В ноябре, в ходе трёхдневного сражения под Красным, где Наполеон понес серьезные потери, солдаты Раевского снова отличились. Причем, это произошло в схватках с остатками корпусов Эжена де Богарнэ, так и маршала Нея – «храбрейшего из храбрых», которым Раевский не раз успешно противостоял по ходу всей Отечественной войны 1812 г.

Но вскоре после сражения под Красным Николай Николаевич был вынужден оставить армию. Генерала-героя сразила нервная горячка: сказалось постоянное перенапряжение сил, а также многочисленные контузии и ранения. Сдав корпус генерал-майору И. Ф. Паскевичу, он убыл на поправку, и как выяснилось… до конца войны.

В строй Раевский вернулся только через полгода, когда боевые действия уже шли за пределами России – в Саксонии.

После окончания Отечественной войны 1812 г. боевой генерал уже пользовался среди солдат и офицеров русской армии столь большой популярностью и авторитетом, что ему доверили гренадерский корпус [1-я дивизия генерал-майора Н. С. Сулимы (13.1.1777/12.12.1777 – 21.10.1840. С.-Петербург) и 2-я генерал-майора П. Н. Чоглокова (18.1.1772, С.-Петербург – 3.4.1831, там же)], а по тем времена это было второе по качеству и престижности соединение в русской армии после гвардии.

В мае 1813 года его гренадеры проявили себя в сражениях под Кёнигсвартой и Бауценом, а сам Николай Николаевич вновь подавал пример другим исключительной личной храбрости, в частности, прикрывая отход союзников после Бауцена.

В августе, после присоединения Австрии к антифранцузской коалиции, корпус Раевского был переведён в Богемскую армию фельдмаршала Шварценберга. Последний, будучи скорее дипломатом и политиком, отличался особым даром: его «ратное мастерство» отличалось непревзойденным умением демонстрировать «шаг на месте».

И все же, несмотря на то, что австрийский главнокомандующий стремился максимально избегать столкновений с Наполеоном, русский гренадерский корпус принял участие в сражении при Дрездене, неудачном для союзной армии, и в сражении под Кульмом, где уже французы генерала Вандамма потерпели полное поражение. Тогда его 1-я гренадерская дивизия успела прийти на выручку своим «собратьям по оружию» к концу первого дня небывалого кровопролития и на второй день внес свою лепту в успех союзников.

За важнейшую победу, внесшую перелом в ход войны, Раевский получил ор. Св. Владимира 1-й ст.

Затем были Донн и Гейльсберг. Но особенно отличились гренадеры Раевского в Саксонской кампании 1813 г. в эпохальной многодневной «Битве народов» под Лейпцигом.

В первый же день сражения, срочно брошенная в бой гренадерская дивизия Раевского, вместе с русской и прусской гвардией, лейб-казаками Платова и при поддержке 112-пушечной батареи Сухозанета все-таки смогли остановить французскую кавалерию Мюрата, во весь опор летевшую на ставку союзных монархов на холме позади Госсы. Именно гренадеры Раевского, свернувшись в каре, оказались той силой, что не позволила критическому моменту сражения превратиться в роковое мгновение для союзной армии. Сам Раевский был тяжело ранен в правое плечо, но остался на лошади и командовал корпусом до конца сражения.

За этот подвиг 08.10.1813 он был произведён в генералы от кавалерии.

Только зимой 1814 года, едва залечив рану, Николай Николаевич Раевский смог вернуться в армию.

Он участвовал в сражении при Бриенне. 8.2.1814 заменил заболевшего (раненого?) графа ген. П. Х. Витгенштейна на посту начальника авангарда союзной армии. 9.3.1814 он занял Арси-сюр-Об, а 13.3. 1814 близ Фер-Шампенуаз у деревни Суде отбросил части маршала Мармона и Мортье.

Преследуя их до Парижа, он первым из союзников подошел к пригородам Парижа. Его корпус атаковал Бельвиль, но его первая атака оказалась отражена.

Лишь при поддержке гренадерского корпуса и прусско-баденских гвардейцев дело пошло на лад. Несмотря на упорное сопротивление французов, господствующие над французской столицей бельвильские высоты оказались взяты. Это в немалой степени способствовало тому, что когда началась всеобщая атака на город, французы были принуждены сложить оружие и начать переговоры.

За Париж Раевский был награждён 19.3.1814 наградой полководческого масштаба – ор. Св. Георгия II-го кл.

…Кстати сказать, принять участие в церемониальном входе в поверженную французскую столицу его корпусу не удалось. Овладев трофейными складами с вещевым имуществом французской армии, Раевский заменил обношенные мундиры своего потрепанного в боях корпуса на… наполеоновские. Пускать торжественным маршем по Парижу русских воинов во… французских мундирах император Александр I счел не тактичным…

Его гренадерский корпус сначала нес караулы вокруг французской столицы, потом и в ней самой, встав вскоре на постой в парижских пригородах.

30.4.1814 Николай Николаевич Раевский уволился в отпуск: поправлять подорванное здоровье.

В кампанию 1815 г. он снова командовал своим гренадерским корпусом.

По окончании наполеоновских войны Николай Николаевич жил в Киеве, где был расквартирован вверенный ему 4-й пехотный корпус. Политика, придворные должности и официальные почести его не привлекали. По семейному преданию, он отказался от графского титула, пожалованного ему Александром I.

Почти ежегодно Раевский с семьёй путешествовал в Крым или на Кавказ. К этому времени относится знакомство семейства Раевских с А. С. Пушкиным. Молодой поэт стал близким другом генерала и его детей.

С одной из дочерей Раевского – Марией Николаевной – поэта связывали романтические отношения («неразделенная любовь»? ). Ей он посвятил свои стихотворения.

25.11.1824 года Раевский по собственному прошению был уволен в отпуск «до излечения болезни».

Впрочем, по свидетельствам современников уже после 1821 г. «благоволение к нему царя пошло на убыль», поскольку острый на язык, самодостаточный с очень высоким личным авторитетом в армии (выше котировались только Ермолов с Милорадовичем) Николай Николаевич Раевский никогда не входил в круг «особ особо приближенных к священной особе наилукавейшего императора».

1825 год стал самым печальным в жизни генерала.

Сначала умерла нежно любимая мать – Екатерина Николаевна, а в декабре, после восстания на Сенатской площади, по делу декабристов были арестованы сразу трое близких ему людей: сводный брат Василий Львович Давыдов и мужья дочерей: Екатерины – генерал-майор М. Ф. Орлов и Марии – генерал-майор, князь С. Г. Волконский. Все они были высланы из столицы. Если в Орловым Николай Николаевич простился, то встречаться с Волконским не пожелал. К следствию по делу декабристов были привлечены и оба сына Раевского – полковники Александр и Николай. Однако с них подозрения были сняты. И император Николай I даже принес им свои личные извинения.

…Став в 10 лет (!) после боя под Салтановкой легендарным, младший сын Николая Николаевича Раевский – Николай Николаевич-младший (14.9.1801, Москва – 24.7.1843) не уронил воинской славы своего героического отца. 10.6.1811 он был определен в службу подпрапорщиком в Орловский пехотный полк. Затем участвовал вместе с отцом и старшим братом 17-летним Александром в Отечественной войны 1812 и Заграничных походах 1813—1814 гг. Всю свою достаточно недолгую жизнь он провел в армии и за три года до смерти дослужился до генерал-лейтенанта. Его карьере не помешал даже арест по подозрению в принадлежности к тайным обществам. В ходе следствия его вина не была доказана и высочайшим повелением (17.1.1826) Раевский-младший был оправдан, освобожден и продолжил службу в армии, закончив ее начальником Черноморской береговой линии. Николай Николаевич-младший умер в слободе Красной Новохоперского уезда Воронежской губернии, где и похоронен. Его женой была фрейлина Анна Михайловна Бороздина (29.9.1819 – 10.12.1883). У них родилось два сына: Николай (5.11.1839 – 20.8.1876), убит в сербо-турецкой войне 1876 под Алексинацем; Михаил (15.2.1841 – 10.12.1893), поэт и известный садовод. Судьба одарила Николая Николаевича-младшего дружбой с А. С. Пушкиным, с которым он познакомился в Царском Селе (1816—1817), где был расквартирован его гусарский полк. Ему поэт обязан своими «счастливейшими минутами» – поездкой с семьей Раевских на Кавказ и в Крым (1820), во время которой их дружеские отношения еще более окрепли – они сохранились на всю жизнь. Пушкина привлекали открытый и дружелюбный характер Николая Раевского-младшего, его начитанность, литературный вкус. Раевскому посвящен «Кавказский пленник». Еще в Петербурге Пушкин услышал от него крымское предание о «фонтане слез», и Раевский побуждал его писать на эту тему. В 1824 году они встречались в Одессе, а в 1829-м – на Кавказе, в действующей армии. Николай Раевский был тогда уже генерал-майором, командиром Нижегородского драгунского полка. Эта их встреча нашла отражение в «Путешествии в Арзрум»…

В конце следующего года Николай Николаевич навсегда простился с любимой дочерью Марией, уехавшей в Сибирь к своему сосланному мужу.

26 января 1826 года вступивший на престол император Николай I назначил Раевского членом Государственного совета. В 1828 г. накануне очередной войны с Турцией Раевский попытался было вернуться в армию, но Николаю I он был не нужен: в армии у него правили был другие «герои» – герой «николаевского времени» – Дибич, Паскевич и другие военачальники из «третьей шеренги» участников наполеоновских войн…

Тяжелый ратный труд и несчастья связанные с тем, что мужья его дочерей приняли участие в заговоре декабристов и оказались в ссылке, окончательно подорвали отнюдь не богатырское здоровье героя стольких войн и 16 (28) сентября 1829 года Николай Николаевич Раевский тихо скончался в селе Болтышка (или же селе Еразмовка?) Чигиринского уезда Киевской губернии в возрасте 58 лет. Последнее время он тяжело болел и был прикован к постели.

Похоронен он в фамильной усыпальнице в селе Разумовка.

На его надгробии емкие и понятные любому русскому человеку слова: «Он был в Смоленске щит, в Париже меч России».

К сожалению, могила его не сохранилась.

P.S. Будучи человеком хорошо образованным, Николай Николаевич Раевский обладал обширными знаниями, глубиной и самостоятельностью суждений, о чем наглядно говорят его письма и заметки. Его поправки и замечания весьма пригодились генералу Д. П. Бутурлину и швейцарскому историку генералу Г. Жомини при их работе над сочинениями о войне 1812 года. Подобно многим из его опаленного огнем поколения героям войн с Наполеоном, генерал Раевский обладал незаурядным военным дарованием и огромным боевым опытом. Ему выпала нелегкая доля, сражаться во многих крупнейших сражениях эпохи. Но и трех из них оказалось достаточно, чтобы навечно оказаться в славных анналах российской истории. Уже после полулегендарного подвига под Салтановкой Раевский стал одним из популярнейших генералов, а кровавая борьба за батарею Раевского – один из ключевых эпизодов Бородинского сражения – вовсе сделала его имя в Отечестве легендарным на века. А после Лейпцига о нем узнала вся Европа. Но не только боевые заслуги делали Раевского популярным в русском обществе. Все современники единодушно отмечали его высокие человеческие качества: необыкновенные волевые качества, исключительную решительность, умение мгновенно ориентироваться в сложнейшей обстановке и… человечность. Гордившийся дружбой с Раевским А. С. Пушкин оставил нам о нем такие строчки: «Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привлекает к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества». Ему же принадлежат такие слова: «Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого ласкового хозяина». Раевский был близко знаком со многими декабристами, надеявшимися, что после их победы Раевский станет членом Временного верховного правительства. Его соратник по наполеоновским войнам Денис Давыдов писал: «Раевский очень умен и удивительно искренен, даже до ребячества, при всей хитрости своей. В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, и благородная осанка его поистине сделается величественною. Всегда спокойный, приветливый, скромный, чувствующий силу свою и невольно дававший чувствовать оную мужественную, разительною физиономией и взором… Он был всегда тот же со старшими и равными себе, в кругу друзей, знакомых, перед войсками в огне битв и среди их в мирное время». Возможно, самая емкая и лаконичная характеристика славного генерала от кавалерии принадлежит человеку, который в свое время был сущим Демоном Войны и, более того, мог наблюдать его на поле боя с противоположной стороны: «Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы».

Наполеон знал, что говорил…

Несмотря на несколько попыток отобразить этот очень значимый персонаж из военной истории России в кинематографе ничего полноценного не получилось: либо общие планы, либо герой второго плана.

Генерал «…стоять и умирать!», или Александр Иванович Остерман-Толстой

…Как рассказывали, это случилось в ночь с 11 на 12 декабря 1806 г. под Чарново.

Тогда 20-тысячный образцовый 3-й корпус «железного маршала» Даву, переправившись через реку Укру, неожиданно атаковал 5-тысячный корпус генерал-майора Остермана-Толстого. Внезапность ночного нападения французам не удалась.

Ученик Репнина, Суворова и Кутузова Остерман-Толстой был опытным боевым генералом. Он с 18 лет служил в армии (за его плечами была 2-я русско-турецкая война, взятие Бендер, Измаила и Мачин)!

Его насторожило, что весь день 11 декабря, явно скрывая начавшееся передвижение, противник жег сырую солому, отчего на реке стояла завеса густого дыма. Когда поздно вечером справа от русских за рекой вдруг загорелось село, он сразу догадался, что это условный сигнал к атаке и тотчас приказал бить боевую тревогу….

Несмотря на значительное превосходство французов, русские не дрогнули и смело вступили в бой. В кромешной мгле русские гренадеры построились в каре побатальонно и встретили французскую кавалерию штыками. Длинные кремневые ружья (183 см со штыком) делали русскую пехоту неуязвимой. Видя неудачу своей кавалерии, французский маршал бросил в штыки свою пехоту…

Однако французские гренадеры ничего не добились…

Остерман-Толстой не ограничился пассивной обороной, а несколько раз лично водил в атаку своих пехотинцев. Когда они стали нести большие потери от огня, он приказал им лечь на снег, сам же под градом пуль хладнокровно продолжал сидеть на лошади и руководить боем…

Только утром, потеряв более полутора тысяч бойцов, Остерман-Толстой счел за благо отойти перед появившимися на противоположном берегу главными силами врага под началом самого Наполеона. Пораженные мужеством русского генерала, французы, сами потерявшие не менее семисот человек, высоко оценили его действия: «Граф Остерман маневрировал как настоящий военный, а войско его сражалось с великим мужеством и твердостью».

За Нарев Остерман-Толстой был произведен в генерал-лейтенанты…

Граф, генерал-адъютант (1814), генерал от инфантерии (17.8.1817), герой Отечественной войны 1812 года Александр Иванович Остерман-Толстой (1770/71/72 (?), Петербург – 6.2.1857, Женева) происходил из древнего дворянского рода.

Александр Иванович родился в семье генерала-поручика Ивана Матвеевича Толстого (1746—1808) (мать которого была дочерью графа А. И. Остермана – дипломата, вице-канцлера, сподвижника Петра Великого) и Аграфены Ильиничны Бибиковой, происходившей из знатного татарского рода.

Родители дали ему типичное для того времени домашнее образование.

Особые способности маленького Саши привели к тому, что он безупречно изъяснялся на всех европейских языках. Так весьма привередливые и амбициозные французы принимали его за своего соотечественника! Но в отличие от многих своих современников, юнец столь же блестяще владел родным, русским языком и латынью – отец посчитал, что сын должен читать античную литературу в подлиннике.

Александр проштудировал всю доступную ему литературу по столь привлекательному для него военному искусству всех времен и народов. Заметим, что чтение было его любимым занятием, причем, чем старше он становился, тем больше ему приходились по душе… отечественные авторы. Особенно, это имело место, когда он все свои последние годы жил за рубежом.

…Между прочим, 27.10.1796 г. ему высочайшим рескриптом императрицы-«матушки» Екатерины II было разрешено принять графский титул и фамилию своих бездетных двоюродных дедов Ф.А. и И. А. Остерманов. Так Александр Иванович стал одним из богатейших людей России, получив в наследство громадное состояния графов Остерманов и стал именоваться Остерманом-Толстым…

Его военная карьера типична для дворянских «недорослей» елизаветинско-екатерининского века – века придворных переворотов в пользу дам, приятных во всех отношениях.

В 1774 г. Александр записан унтер-офицером в элитный лейб-гвардии Преображенский полк.

К 14-летнему возрасту он за «выслугой лет» уже прапорщик и в этом чине он начинает реальную службу.

Понюхать пороху ему довелось уже в юные годы – в русско-турецкой войне 1787—91, когда в 1788 г. он состоял в армии всесильного князя Григория Потемкина.

Боевой крещение Александра Ивановича состоялось 7 сентября 1789 г. в армии Н. В. Репнина в жарком деле на р. Сальче.

Затем последовало взятие Бендер и первая неудача – провальный штурм Измаила 12 октября 1789 г. войсками все того же Репнина. Гарнизон Измаила без труда отразил русских и им пришлось перейти к изнурительной осаде. Среди осаждающих был и юный подпоручик Александр Толстой. Он, как и почти все другие русские офицеры мало верил в успех осады турецкой твердыни и уж тем более в возможность ее удачного штурма.

…Военная деятельность князя Николая Васильевича Репнина (1734—1801), выдающегося русского дипломата, долгое время незаслуженно была в тени его более ярких современников: близкого к царской династии знаменитого Румянцева и гениального Суворова. Спору нет, по широте и глубине военных дарований он, безусловно, уступал им, но его заслуги перед Отчеством требуют широкой огласки. Николай Репнин происходил из очень знатного рода и был потомственным военным. Его дед, Аникита Васильевич, был генералом-фельдмаршалом, отец, Василий Аникитович – генералом-фельдцехмейстером. С 11 лет Николай был записан в солдаты. Карьера его стремительна: в неполных 15 лет юный князь уже в действующей армии; в Семилетнюю войну (1756—63) за отличие под Гросс-Егерсдорфом, Кюстрином и Берлином он получает чин генерал-майора. Вскоре после дворцового переворота 1762 года в пользу Екатерины Репнин направляется послом в Пруссию. При дворе знаменитого прусского короля-полководца Фридриха II – не без оснований считавшегося первым полководцем своего времени – Репнин узнает много для себя полезного и навсегда остается почитателем великого прусского короля. Долгое пребывание в Германии идет ему на пользу: блестяще образованный Репнин завязывает нужные знакомства и общается с европейскими вельможами на равных. Вскоре его переводят на дипломатическую работу в Польшу. Посаженный Екатериной на польский трон Станислав Понятовский становится безвольной куклой в его руках. Дело доходит до того, что без князя Репнина в Варшавском театре не начинали спектакль даже в том случае, если король уже приехал. Блистательный красавец Репнин пользовался бешеным успехом у женщин. По слухам первая польская красавица графиня Изабелла Чарторыжская даже родила от него сына Адама. Репнин отличился в 1-ю русско-турецкую войну (1768—74) в ходе сражений при Рябой Могиле и Ларге и получил орден Св. Георгия II-го класса – редкая, между прочим, по тем временам награда, к том же полководческого масштаба. Затем без боя ему удалось взять две сильнейшие турецкие крепости Измаил (кстати, эту крепость русские брали не единожды) и Килию. Его, привезшего в Петербург текст мирного Кучук-Кайнарджийского мира с турками, Екатерина произвела в генерал-аншефы и сделала подполковником лейб-гвардии Измайловского полка. Рассказывали, что завидовавший его военным успехам князь Григорий Потемкин не дал Репнину в 1789 г. во время 2-й русско-турецкой войны 1787—91 гг. все-таки взять крепость Измаил!? Эта честь выпала в 1790 г. Суворову. И все же, звездный час Репнина-полководца в той войне наступил. Это случилось, когда он заменил на посту главнокомандующего в 1791 году самого князя Григория Потемкина. Тогда смелыми действиями Николай Васильевич победоносно завершил войну, разгромив при своих минимальных потерях намного превосходивших его численно турок у Мачина. Но фельдмаршальского жезла – вполне заслуженной награды после столь блестящей победы – генерал-аншеф Репнин от императрицы Екатерины так и не дождался. (Добрая и справедливая «матушка-императрица-хозяйка», которая «все видела-все знала», ограничилась престижнейшим орденом Св. Георгия I-кл.; его, кстати, получили очень немногие!) В последние годы Екатерина не очень-то жаловала князя Николая за его близость к масонам и посчитала, что неблагонадежный полководец не может быть фельдмаршалом российской империи. Вожделенный жезл вручил ему в 1796 г. ее сын Павел, к которому он всегда был близок. Болезненно ревнивый до славы Суворов относился к Репнину очень неприязненно. Впрочем, так он относился ко всем, кто, не имея суворовских военных заслуг, стоял выше его на служебной лестнице. Личных обид между ними не было – умный Репнин всегда вел себя по отношению в порывистому Суворову очень тактично: «Александр Васильевич – единственный из нас кто не соблюдает стратегии и тактики, но побеждает исправно» – дипломатично повторял он. В то время как Суворов бесился из-за зависти к менее талантливому в военном деле, но более удачливому по службе собрату. Одно упоминание имени Репнина раздражало Суворова. Даже когда ему передавали, что Репнин хвалил его, то Александр Васильевич выражался не совсем прилично. «Как жабе далеко до быка, так Мачину до Рымника!» – горячился Александр Васильевич. Спору нет, Мачин не шел ни в какое сравнение с Рымником, но все же был не хуже Фокшан. В конце жизни их противостояние достигнет апогея: в 1794 году в ходе подавления Всепольского восстания Т. Костюшко Суворов перестанет обращать внимание на приказы главнокомандующего Репнина, которому придется горько признаться вслух: «Я уже не знаю, сам ли я командую или отдан под команду!» Остаток жизни князь Репнин – всю жизнь верой и правдой служивший Отечеству и всегда заканчивавший свою речь, как перед воинами, так и перед дипломатами одной и той же фразой: «Такова воля императрицы!» – тихо проживал в своем подмосковном поместье Воронцово, где скончался от апоплексического удара. Поскольку его единственный сын умер в раннем детстве, то на Николае Васильевиче древний род князей Репниных по мужской линии пресекся. Памятую о заслугах Репниных перед троном и Отечеством, император Александр I виде исключения специальным указом разрешил внуку Николая Васильевича взять фамилию Репнина-Волконского…

Так продолжалось пока не прибыл «русский Марс» и по армии зашелестело: «Быть штурму!!!» И юный Толстой впервые в жизни реально увидел, что такое харизма великого полководца. Всё и все «закрутилось – завертелось» в подготовке к штурму грозных валов и стен Измаила.

Толстой находился в войсках генерала де Рибаса, которым выпала нелегкая задача – штурмовать крепость со стороны южного вала, образованного берегом реки. Гребной флотилии де Рибаса предстояло преодолеть едва ли не самые большие трудности. Высота берега достигала здесь 10—12 метров. Вдоль него стояло 10 турецких батарей. Подпоручик Толстой еще не успел достигнуть рва, как ему показалось, что стены крепости все разом вспыхнули: это ударили залпом турецкие батареи. Рукопашный бой сразу же перешел в невиданную по ярости резню. Только в сумерках она закончилась и Измаил пал…

За суворовский штурм Измаила гвардейского поручика Толстого награждают очень престижным в русской армии всех времен (кроме большевистского периода) орденом Св. Георгия, правда, для начала – лишь IV-го кл.

В январе 1793 г. он подает прошение о переводе его из праздно развлекающейся гвардии в армию.

А ведь перевод в армейские части всегда сопровождался повышение в чине: гвардейский поручик мог стать не только полковником, но и генералом. Хотя как генерал, он, конечно, никак не соответствовал своему чину на поле боя, но это уже, как говориться, издержки системы. Тем более, что некоторые из новоиспеченных генералов, порой не испытывали судьбу на поле боя, а тут же выходили в… отставку, получая затем всю жизнь… очень солидную генеральскую пенсию.