Полная версия:

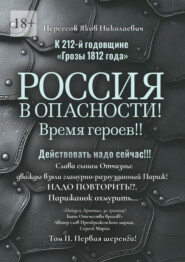

К 212-й годовщине «Грозы 1812 года». Россия в Опасности! Время героев!! Действовать надо сейчас!!! Том II. Первая шеренга!

Впрочем, так бывает или jedem das seine…

Так или иначе, но в отечественной литературе принято считать «побоище» под Кремсом большой удачей и первой победой русских над наполеоновской армией, правда, под началом маршала Мортье.

Пора дешевых побед Бонапарта, как это порой пишут отечественные историки, прошла.

…Кстати, за вклад в победу под Кремсом Дохтуров получил орден Св. Георгия сразу III-го, минуя IV-й, класса – явление по тем временам весьма редкое, особенно если учитывать, что в начале своего правления Александр I очень привередливо присматривался к военным-гвардейцам: помнил кому обязан «смертью от апоплексического удара своего батюшки»! К тому же, по положению об этом самом престижном военном ордене Российской империи это не полагалось…

Потом было неудачное Аустерлицкое сражение, в котором Дмитрий Сергеевич командовал 1-й колонной (сведения о его силах сильно разнятся: 7.752—13.600—13.800 чел. с 64 орудиями) левого (ударного) крыла русско-австрийской армии под началом печально известного своей нерасторопностью генерала от инфантерии и графа (все – милостью императора Павла I), прибалтийского немца Федора Федоровича (Фридриха Вильгельма) Буксгевдена (1750 – 1811), начинавшего военную службу еще при Екатерине II.

Дохтурову и двум другим левофланговым колоннам союзников генералов А. Ф. Ланжерона и И. Я. Пржибышевского полагалось нанести главный удар по правому флангу противника. Затем, продолжая действовать в духе «косой атаки» легендарного Фридриха II Великого, им всем следовало пересечь Гольдбахский ручей между Тельницем и Кобельницем, повернуть на север, выйти Наполеону в тыл и отрезать его от сообщения с Веной и дальними тылами. При этом 1-й колонне Дохтурова следовало взять Тельниц, податься вправо, поравняться со второй колонной Ланжерона, которая перейдет ручей между Тельницем и Сокольницем, и – с третьей Пржибышевского у Сокольницкого замка. Затем авангардным частям всех трех колонн надлежало продолжить движение в сторону прудов у Кобельница.

После 8.30 «дохтуровцы» появились на поле брани. Они сходу вступили в бой, но их 7-й егерский и Новоингерманландский мушкетерский полки встретили плотным огнем вражеские стрелки-егеря, залегшие на покрытых виноградниками склонах деревни. И все же, неприятеля выбили из Тельница.

Французские конные егеря Маргарона оказались не в силах вернуть деревню назад, о чем их командир немедленно сообщил отвечавшему за правый фланг Наполеона маршалу Даву. Тот мгновенно среагировал на эту тревожную новость, и выслал на Тельниц-Сокольниц 108-й линейный полк Эдле (не более 800 чел.), вольтижеров 15-го легкого (ок. сотни) и 1-й драгунский полк Менара (120 всад.) из дивизии Клейна. В густом, темном от пороховой гари тумане они кинулись в штыки на союзнические части – австрийцев из Секлерского полка, русских из 7-го егерского и Новоингерманландского полков…

Французы бились отчаянно и умело. Это была настоящая резня: все вокруг было завалено окровавленными трупами!

После того как обе деревни окончательно оказались в руках союзников, показалось, что за этой их первой победой последует и планируемый обход правого фланга французов, и прорыв в их тыл!

Но так легкомысленно прогнозируемой австрийским штабистом Вейротером «увеселительной» прогулки по вражеским тылам – через Тельниц и Сокольниц – у союзников не получилось!

Враг очень умело оказал им такой отпор, что первые три колоны союзников принялись топтаться на месте, не решаясь продолжить свой «грандиозный» обходной маневр. Тем более, что 4-я колонна Коловрата-Милорадовича, которой предписывалось наступать справа от 2-й и 3-й колонн, все еще не обозначила своего участия в сражении!?

Более того, в тылу первых трех колонн послышался… орудийный гул!

Это Бонапарт начал контрудар на прорыв центра австро-русских войск и союзникам уже было не до захода в тыл к Даву.

Согласно приказу Буксгевден все же выбил неприятеля из местечка Тельниц и Сокольницкого замка, но после катастрофы в центре остановил наступление и вместо того, чтобы ударить со всей своей немалой силой во фланг корпусу Сульта, рвавшемуся на Праценские высоты, стал топтаться на месте… до полудня.

И дождался, когда покончив в центре на Праценских высотах с австрийцами Коловрата и русскими Милорадовича, французский маршал Сульт, быстро установил там 42 пушки и при их поддержке ударил во фланг и тыл, все еще топтавшемуся перед умело оборонявшимся Даву, Буксгевдену. Особенно пострадали колонны Пржибышевского и Ланжерона.

В общем, Буксгевден, проявил инертность и оказался не готов к принятию кардинальных решений, но благополучно покинуть поле боя, все же, успел.

Пока французы громили и пленяли остатки 3-й колонны Пржибышевского и «топили» в мелком пруду (а вовсе не глубоководном озере!) Заачан остатки «ланжероновцев», 1-я колонна Дохтурова и австрийский авангард Кинмайера, оставив сдерживать в заслоне от драгун Бурсье и подоспевших гвардейских конных егерей Жюно с Дальманем (вместо погибшего Морлана) Брянский, Московский и Вятский мушкетерские полки под началом генерал-майора (11.3.1799) Фед. Фед. (Фридриха) Левиза (6.9.1767, Гаспаль Эстляндской губ. – 16.4.1824, пом. Зелен Вольмарского у. Лифляндской губ.), поспешно покинули Тельниц и пошли на север.

Отчаянно прикрывая отход своих «братьев по оружию», русские «300 спартанцев» возглавляемые выходцем из Шотландии выполнили свой воинский долг до конца, но и им из-за угрозы окружения и плена пришлось отступить вслед за уже ушедшим вперед Дохтуровым.

Решительный и хладнокровный Дмитрий Сергеевич – после «благополучной» ретирады своего начальника Буксгевдена именно он остался старшим командиром на левом фланге русских – уводил свои войска на юго-восток к очень узкой дамбе-плотине (одновременно могли пройти по ней лишь два человека и, к тому же, половина ее находилась подо льдом!) между Сачанским (Саганским, Заачанским) и Меницким озерами, которая уже находилась в руках французов.

Прикрывать отход со стороны Ауэзда от «вандаммовцев» (24-го легкого Шинера, 4-го и 28-го линейных Фере, 46-го и 57-го линейных Кандра) он выделил гессен-гомбургских гусар генерал-майора графа фон Ностица-Ринека и донских казаков Мелентьева 3-го и Сысоева 1-го.

А от уже надвигавшихся со стороны Сокольница солдат Фриана и Даву (15-й легкого, 3-го, 33-го, 48-го, 108-го и 111-го линейных полков) выставил Секлерских (Шеклерских) гусар генерал-майора, князя Морица Лихтенштейна и шеволежер полка «О`Рейли» австрийского генерал-майора барона фон Штуттерхайма.

Приблизившись к дамбе, передовые отряды русских дрогнули и затоптались на месте из-за шквального орудийного огня: Наполеон, как всегда показал всем, что он – артиллерист От Бога, сумев очень быстро сосредоточить на этом направлении сотню орудий. Подъехавшего Дохтурова, адъютанты пытались удержать, напомнив о жене, детях. «Нет, – ответил генерал, – здесь жена моя – честь, дети – войска мои». Проявив столь присущее ему большое личное мужество, Дохтуров обнажил полученную на войне со шведами 1789-1790-х гг. редкую в ту пору золотую шпагу с надписью «За храбрость» и крикнул: «Ребята, вот шпага матушки Екатерины! За мной!» Это был призыв к тем, кто еще помнил победы русской армии при Екатерине II, это было напоминание о славных походах непобедимого Суворова, неоднократно бившего французов в Италии и Швейцарии.

Последними по дамбе успели проскочить казаки, австрийские гусары и шеволежеры.

Порываться через плотину пришлось под плотным огнем артиллерии противника и потери были очень тяжелыми, в частности, Московский пехотный, погиб почти полностью. Получив категоричный приказ «железного маршала» Даву: «Чтобы ни один не ушел!», французы немилосердно добивали раненых, не беря пленных…

Когда колонна Дохтурова, потерявшая половину своего состава (6.359 человек), с огромным трудом догнала русскую армию, ее уже считали погибшей.

Мужество полководца сделало его имя известным всей России и за ее пределами, как Багратиона и Милорадовича. (Время масштабного Ермолова, героического Раевского, азартного Н. М. Каменского 2-го, методичного Барклая, суворовских племянников братьев Горчаковых и других подлинных героев той поры еще не пришло!) За Аустерлиц, где мало кто из генералов доказал свою боеспособность в критической ситуации неизбежного поражения, Дмитрий Сергеевич был удостоен ордена Св. Владимира 2-й ст.

С началом русско-прусско-французской войны 1806 – 1807 гг. 7-я пехотная дивизия Дохтурова доблестно действовала при Голымине (где она вместе с дивизией Д. Б. Голицына была в авангарде) и Янкове (Ионкендорфе).

В сражении под Прейсиш-Эйлау под аккомпанемент бушующей метели полки русских гренадер Дохтурова, разгоряченные двойной (!) порцией водки (350 грамм на брата), сплошной лавиной двинулись вперед, опрокидывая, отработанными до автоматизма ударами штыками остатки корпуса Ожеро, добрались до кладбища в Прейсиш-Эйлау, где был штаб Бонапарта и чуть не пленили его!

Сам Дмитрий Сергеевич получил тогда серьезное ранение осколком в правую ногу. Но он, что было присуще ему, не покинул поля боя, даже после того как Мюрат в ходе своей легендарной кавалерийской атаки на центр русской позиции разрезал ее пополам!

Д. С. Дохтуров оказался награжден во второй раз золотым оружием, что случалось не часто (!), поскольку царь в ту пору (тяжелых поражений от Наполеона!) не очень-то был щедр на награды.

Затем он отличился в боях под Гутштадтом (отразил натиск корпуса Нея) и Гейльсбергом, был снова ранен, но опять не покинул поля боя!

Такая манера поведения на поле боя уже была присуща многим русским генералам, но лейб-гвардеец преображенец Дохтуров здесь был впереди всех!

В драматическом сражении под Фридляндом мало того, что две его дивизии противостояли сразу двум французским корпусам Ланна и Мортье, так еще ему опять выпала самая неблагодарная задача – прикрывать отступление русских войск через р. Алле. Ему – генерал-лейтенанту – пришлось рисковать жизнью, налаживая переправу через им же найденный брод, для одного из замешкавшихся под плотным огнем врага полков. Благодаря его личному мужеству – Дмитрий Сергеевич Дохтуров, дивизионный командир, переправился одним из последних – паники не возникло и истерзанная русская армия ушла-таки из-под обстрела.

За доблестно проведенную войну он был удостоен сразу трех орденов: Св. Анны 1-й ст., Св. Александра Невского и прусского ор. Красного Орла. Бесстрашие генерала, его раны, ровное и неизменно доброе отношение к людям снискали ему высокий авторитет, солдаты были готовы идти за своим «Дохтуром» на смерть.

…Кстати сказать, сам Дмитрий Сергеевич Дохтуров никогда не был богатым помещиком и в основном жил на казенное жалованье, так как крепостных у него числилось всего лишь 200 душ крестьян в Ярославской губернии…

Именно после этих двух неудачных для русских войн с Бонапартом за «Дохтуром» сложилась репутация мастера прикрывать армию после больших неудач, спасая ее от полнейшего истребления. Его даже сравнивали с блестящим мастером арьергардных боев Багратионом и они дружили между собой.

В тоже время известный в российской армии правдолюб и человек, знавший о войне все или почти все, А. П. Ермолов все же ставил Багратиона выше: «Холодность и равнодушие к опасности, свойственные сему генералу, не заменили, однако же, Багратиона. Не столько часто провождал Дохтуров войска к победам, не в тех войнах, которые удивляли вселенную славою нашего оружия, сделался он знаменитым, не на полях Италии, не под знаменами бессмертного Суворова утвердил он себя в воинственных добродетелях».

А затем случилась хотя и пикантная, но не самая приятная (или, наоборот?) во всех отношениях страница в яркой биографии заслуженного, боевого генерала Дмитрия Сергеевича Дохтурова.

Она связана с назначением Александром I военным министром генерала от инфантерии М. Б. Барклая-де-Толли.

Реакция Дохтурова была почти что враждебная: не любил он Барклая!

Он хоть и был почти одного возраста с Михаилом Богдановичем, но генерал-лейтенантом, все же, стал раньше (24.10.1799), а не 9.4.1807, как Барклай! Правда, потом тот вырвался вперед: получив 20.3.1809 генерала от инфантерии!

Как и очень многих среди российских генералов русского происхождения его задело то, что «проскочивший от генерал-майора до военного министра всего-навсего за 4 года» «немец» из Лифляндии Михаил Богданович обошел большую группу видных генералов от инфантерии: в «списках по старшинству», где был 61 генерал-лейтенант, его фамилия стояла «лишь» на… 47 месте! Подобным «скачком» он нарушил так называемое «старшинство» в жесткой армейской касте, где чинами и славой делиться не принято во все времена вплоть до сегодняшнего дня, поскольку она замешана на смертях «бес числа» и море крови – чужой и своей.

Так, по принятому тогда в армии счету, «старее Барклая в чине» оказался такой выдающийся военачальник как Петр Иванович Багратион!

Во-первых, Барклай находился в подчинении старшего по званию Багратиона в кампанию 1806—1807 гг. Во-вторых, Багратион, хотя и не намного, но все время опережал Барклая в получении очередных чинов: так он стал полковником 13 февраля 1798 г., а Барклай почти месяц спустя – 7 марта 1798 г.; чин генерал-майора Багратион получил 4 февраля 1799 г., а Барклай – снова месяц спустя после него, 2 марта 1799 г. Багратион стал генерал-лейтенантом 8 ноября 1805 г., а Барклай проходил в генерал-майорах еще целых два года и получил следующий чин только 9 апреля 1807 г. И хотя генералами от инфантерии они стали в один день (правда, в царском рескрипте фамилия грузинского князя стояла выше, чем лифляндского «немца»! ), но именно этот «прыжок» Барклая в полные генералы настроил против него большинство генералитета, которое увидело в этом нарушение армейской традиции производства в чины по старшинству.

Взлет Барклая на вершину власти – в военные министры – не мог не раздражать армейскую касту, где всегда все было замешано на… море крови и смертях «бес числа»!!!

Обойденными оказались такие военные авторитеты генеральской касты России, как Б. В. Голицын 2-й, С.Н.Долгоруков 2-й, А. И. Остерман-Толстой, Д. М. Волконский 2-й, А. Ф. Ланжерон, фон Остен-Сакен, Е. И. Марков 1-й, И. Н. Эссен 1-й и др., причем все князья и графы, а Михаил Богданович в тот момент родового титула не имел!

Задетым оказались самолюбие и что самое страшное для военных – армейская честь людей заслуженных, не жалевших живота своего при защите Отечества!

Дело дошло до того, что в знак протеста против нарушения пресловутого порядка «старшинства» некоторые из «обиженных» генералов даже подали в отставку, в частности, самые высокородные из них князь Голицын, князь Остерман-Толстой и… наш с Вами герой – Дмитрий Сергеевич Дохтуров.

Некоторые из них в свое время являлись начальниками для военного министра и вряд ли могли предполагать, что в скором времени попадут к нему в подчинение. И вот теперь он стал их полноправным начальником, выше которого был лишь царь-государь Вся Руси. Вполне понятно, что самолюбие многих не только носителей генерал-лейтенантского чина, но и даже полных генералов оказалось цинично уязвлено.

С враждебным «демаршем» Дохтурова вышла любопытная история.

Царь ознакомился с прошением об отставке и «сделал ход конем»: передал его… военному министру на рассмотрение! Барклаю пришлось решать очень скользкий вопрос: и раздраженному «генеральскими взбрыками» царю угодить, и «собратьев по оружию» не обозлить до смерти!? Надо отдать ему должное он вышел из крайне щекотливой ситуации очень достойно, заявив, что такими военными авторитетами как Дмитрий Сергеевич разбрасываться негоже. Дохтурову отправили с нарочным царский приказ об отказе в увольнении!

Дмитрий Сергеевич был не дурак и понял, что настаивать не надо.

Более того, очень скоро (19.04.1810) его жалуют генералом от инфантерии и вопрос об отставке отпал окончательно…

Совершенно особая страница в богатой на военные перипетии биографии генерала от инфантерии Дмитрия Сергеевича Дохтурова началась с вторжения Наполеона в Россию в 1812 г.

Отечественную войну 1812 года он встретил в составе 1-й армии… столь «приятного» ему Барклая-де-Толли (!), командиром 6-го пехотного корпуса, которым он руководил с окт. 1809 г. А его любимая 7-я пехотная дивизия оказалась под началом хорошо известного ему генерал-лейтенанта П. И. Капцевича, бывшего до того и.о. дежурного генерала у… военного министра Барклая.

Его 15-тысячный корпус (вместе с 3-м кавалерийским корпусом генерал-майора графа П. П. Палена 3-го в Лебедях и 84 пушками), находился в Лиде (Гродненская губ.) и был отрезан от главных сил. Но после форсированного марша на Ошмяны по бездорожью, под проливными дождями, отбиваясь от сидевшей у него на хвосте кавалерии Нансути и Пажоля, делая по 50 километров в сутки, на семнадцатый день он все-таки примкнул к Барклаю-де-Толли в Кобыльниках.

А ведь в какой-то момент всем показалось, что конница Мюрата – тогда в самом начале войны еще очень резвая (!) – успеет замкнуть окружение, но боковой авангард полковника барона К. А. Крейца ценой своей жизни, прикрыл основные силы Дохтурова и дал им проскочить опасное место у Михалишек (Ошмян), «придержав» наседающего врага. Столь же успешно прошла и ретирада 3-го кавкорпуса удальца Палена 3-го – одного из лучших кавалерийских генералов в российской армии той поры.

Людские потери дохтуровцев во время отступления оказались немалые – почти 2 тысячи солдат и офицеров.

Впрочем, «на войне – как на войне» (там сантименты не в цене)…

…Между прочим, раздосадованный Бонапарт, счел возможным списать успех Дохтурова на причуды русского климата: «Тридцать шесть часов подряд шел проливной дождь; чрезмерный жар превратился в пронзительный холод; от сей внезапной перемены пало несколько тысяч лошадей и множество пушек увязло в грязи. Сия ужасная буря, утомившая людей и лошадей, спасла корпус Дохтурова…»…

Из «Пфулевской мышеловки» (Дрисского укрепленного лагеря) Дохтуров уже «уносил ноги» вместе с Барклаем. После присоединения к армии Багратиона, именно Дохтуров с Ермоловым и Багратионом посчитал возможным воспользовавшись разбросанностью войск Наполеона и дать сражение отдельным корпусам его армии. Собрать их в единый кулак Бонапарт мог лишь за 3—4 дня и указанные русские генералы рассчитывали именно на это и на эффект внезапности, но Барклай предпочел придерживаться генеральной линии ведения войны с агрессором – отступать с сугубо арьергардными боями и ничего более!!!

И хотя у генералитета произошли с ним трения и не все прошло гладко, но «переломить через колено» Барклая им так и не удалось.

5 (17) авг. со своим корпусом (и приданной ему дивизией генерала П. П. Коновницына) Дмитрий Сергеевич заменил оборонявший Смоленск истощенный корпус ген. Н. Н. Раевского. Затем его усилили дивизии генерала Н. Д. Неверовского и принца Евгения Вюртембергского. Всего силы Дохтурова составляли ок. 20 тыс. чел. (к концу дня – до 30 тыс. чел.) при 180 орудиях. Он отбил все атаки французских войск.

В ночь на 6 (18) авг. Дмитрий Сергеевич получил приказ Барклая-де-Толли оставить уже горевший и разрушенный город. Оборона Смоленска стоила дохтуровцам более чем 3.900 бойцов (из них – 86 офицеров)! Впрочем, вскоре они были восполнены за счет 2.670 вчерашних рекрутов. Российский император по достоинству оценил подвиг Дохтурова, наградив его 125.000 рублями – громадными по тем временам деньгами!

После сражения войска Дохтурова прикрывали отход 1-й армии по Московской дороге.

…Между прочим, еще до начала сражения под Смоленском Дмитрий Сергеевич заболел лихорадкой, но не сдал командования; а выполнил свой солдатский долг до конца. «Смоленск излечил меня от болезни», – шутил Дохтуров. Этот скромный и мужественный Солдат был незаменим, когда требовалось совершить Подвиг! «Стоять и умирать!» – это то, что он умел выполнять так, как мало кто в русской армии той поры, столь богатой на военные дарования. Никогда более среди отечественного генералитета не было такого количества замечательных ратоборцев в широком понимании этого слова! Впрочем, это было «Время незабвенное, время славы и восторга!»

Оно случается раз в 100 лет…

А затем случилось еще одно весьма любопытное событие: во главе объединенной русской армии царь поставил Михаила Илларионовича Кутузова.

Отношение Дохтурова, как впрочем, и ряда видных боевых генералов (Багратиона, Раевского, Милорадовича и др.), к назначению главнокомандующим Кутузова было крайне негативным. Хорошо известно, что Багратион еще в сентябре 1811 писал военному министру, что Кутузов «имеет особенный талант драться неудачно». Вскоре после назначения последнего главнокомандующим самолюбивый сын гор и вовсе расставил все точки над «i» в своем письме Ф. В. Ростопчину: «…Хорош сей гусь, который назван и князем, и вождем! … теперь пойдут у вождя нашего сплетни бабьи и интриги.» Очень похожее мнение высказывали и Дохтуров, которому интриги Кутузова «внушали отвращение», и Милорадович, считавший нового главнокомандующего «низким царедворцем», и весьма желчный Раевский, и уже покойный в ту пору А. А. Прозоровский, находивший в нем один недостаток «… паче в сопряжении с дворскими делами», не говоря уж о Беннигсене и прочих «петербургских генералах».

В Бородинском сражении корпус Дохтурова находился в центре боевых порядков русских войск – между батареей Раевского и деревней Горки. Сменив смертельно раненного командующего 2-й армией Багратиона, Дохтурова сдерживал сильнейшее давление рвавшихся вперед французов, долго оставаясь в критическом положении. В самый разгар сражения за Багратионовы флеши он получил от главнокомандующего записку. По рассказам очевидцев, очень доходчивого содержания: «Дмитрий Сергеевич, держаться надо до последней крайности!» («Стоять и умирать!» – по-военному лаконично приказывал Кутузов всем генералам в тот кровавый день!) Кутузов знал, кому поручать столь опасное и ответственное место в позиции. Посылая через адъютанта со словами «Дохтурова туда поскорее, голубчик!» этот банальный приказ «всем лечь, но врага задержать…» Понимал Илларионыч, кому поручать столь опасное и ответственное задание, когда левый фланг прогнулся, а центр зашатался!

Ответная команда Дохтурова солдатам была предельно лаконична: «За нами Москва, ребята! Умирать всем!! Ни шагу назад!!!»

Когда Дмитрий Сергеевич прибыл на позицию, то выяснилось, что ситуация действительно была крайне опасная!

Посланный туда сразу после новости о тяжелом ранении Багратиона принц А. Вюртембергский, сам только-только добрался и не мог ничего толком доложить Дохтурову, да еще чуть не «закруглил» битву своим преждевременным решением начать ретираду! Начальник штаба 2-й армии граф Сен-При был тяжело контужен и не в состоянии сообщить о состоянии дел!

Лишь временно взявший на себя командование Петр Петрович Коновницын смог по-военному лаконично и четко отрапортовать о «проделанной им работе» по устроению попятившихся было назад потрепанных полков. Испытывая недостаток сил для контратак, Коновницын предпочел отвести войска на новую линию обороны за Семеновский овраг.

Между тем под Дохтуровым пока он разбирался в обстановке на развороченном левом фланге русской армии убило двух лошадей, ранило третью! А он спокойненько разъезжал по позициям, отдавая указания, руководя огнем, ободряя израненных, почерневших от пороховой гари солдат. Конечно, он никогда не был в армии той харизматической личности, которой, несомненно, являлся смертельно раненный Багратион, за ним не вился шлейф замечательных суворовских походов в Италии и через Альпы!

Он ничем не удивлял Европу!

Если Багратион командовал с генеральской категоричностью, то Дохтуров руководил с отеческой заботливостью…

И все же, главную задачу в тот по истине критический момент сражения, поставленную ему Кутузовым Дмитрий Сергеевич выполнил с честью: привел в порядок расстроенные войска и закрепился на рубеже в 1 км за деревней Семеновской. Или, как он сам все потом описал: «в то время наши войска немного отступили. Я устроил их по возможности. В четыре пополудни я весьма мало подался назад и занял позицию, в которой держался до самого вечера».

Дмитрий Сергеевич Дохтуров не был Генерал-Вперед, Генерал-Победа! Он был Генерал-«Стоять и Умирать!!!», а это – самая тяжелая и неблагодарная солдатская работа!