Полная версия:

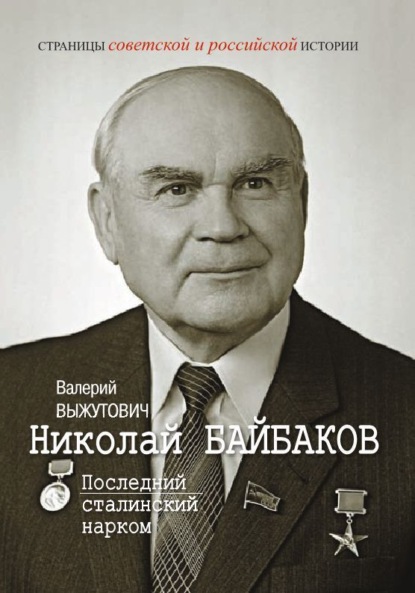

Николай Байбаков. Последний сталинский нарком

Валерий Выжутович

Николай Байбаков. Последний сталинский нарком

Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории» А. К. Сорокин

© Выжутович В. В., 2022

© Фонд поддержки социальных исследований, 2022

© Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), иллюстрации, 2022

© МИА «Россия сегодня», иллюстрации, 2022

© Российский государственный архив кинофото- документов, иллюстрации, 2022

© Российский государственный архив социально- политической истории, иллюстрации, 2022

© Политическая энциклопедия, 2022

Четыре разговора

(вместо предисловия)

В жизни Николая Байбакова было четыре разговора, определивших его карьерную и человеческую судьбу. Первый разговор взметнул Байбакова на государственные высоты, последний плавно спустил оттуда. Между первым и последним прошло более сорока лет. Четыре эпохи. Каждой из них Байбаков даст оценку в своих мемуарах. Собственно, из его мемуаров нам и стало известно содержание этих четырех разговоров. Приведем их здесь в «чистом виде», освободив от ремарок вроде «он прошелся по кабинету, подошел к окну» и не поясняя, с кем именно разговаривал наш герой – это и так станет ясно. Обозначим только время и место.

Итак…

Ноябрь 1944 г. Москва. Кремль.

«– А-а, Байбако, молодой человек! <…> Садитесь, товарищ Байбаков, пожалуйста, вон там. <…> Товарищ Байбаков, мы назначили вас наркомом нефтяной промышленности. <…>

– Товарищ Сталин, но ведь перед этим никто даже не поинтересовался, могу ли я справиться? <…>

– Товарищ Байбаков, мы хорошо знаем свои кадры, знаем, кого и куда назначать. Вы коммунист и должны помнить об этом… <…>. Вот вы – такой молодой нарком… Скажите, какими свойствами должен обладать советский нарком?

– Знание своей отрасли, трудолюбие, добросовестность, честность, умение опираться на коллектив… <…>

– Все это верно, товарищ Байбаков, все это очень нужные качества. Но о важнейшем вы не сказали. <…> Советскому наркому нужны прежде всего “бичьи” нервы… плюс оптимизм».

Май 1955 г. Москва. Кремль.

«– Президиум ЦК считает целесообразным назначить вас председателем Государственной комиссии Совета министров СССР по перспективному планированию, то есть председателем Госплана СССР. <…>

– Никита Сергеевич, я не экономист. И с планированием народного хозяйства страны не справлюсь. <…>

– А я? А я разве экономист? Я, что ли, разбираюсь в планировании? А ведь вот руковожу всей экономикой страны. Приходится».

Август 1965 г. Москва. Старая площадь, 4, один из кабинетов в здании ЦК КПСС.

«– Возвращайся в Госплан! <…>

– Леонид Ильич, я на этой должности уже работал и был освобожден как не справившийся.

– Иди и работай! <…> А о твоих способностях не тебе судить. <…> Не только я, но и другие товарищи думали о твоем перемещении. А то, что тебя сместили, – это не оттого, что не справился с работой, просто твои взгляды разошлись с хрущевскими».

Октябрь 1985 г. Москва. Старая площадь, 4, в перерыве между совещаниями.

«– Правда, что ты ставишь вопрос об уходе?

– Пора, Михаил Сергеевич.

– Но, может быть, еще поработаешь?

– Какая-то работа мне нужна, без дела не смогу, а в Госплане должны быть люди помоложе и поэнергичнее.

– Ну что ж, может быть, так и надо…»

Среди советских политических долгожителей не было равных Микояну, чей рекорд – «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича», – казалось, повторить невозможно. Байбаков – повторил. «От Виссарионовича до Сергеевича» – путь столь же продолжительный и не менее тернистый.

Он не имел вождистских амбиций. Ни одного дня не отдал партийной работе. Его членство в ЦК КПСС было лишь статусным приложением к государственным должностям, в разное время им занимаемым.

Байбаков работал с К. Е. Ворошиловым, С. М. Буденным, Л. П. Берией, Л. М. Кагановичем, В. М. Молотовым, А. И. Микояном, Г. М. Маленковым, Н. А. Булганиным, Н. И. Рыжковым… Более двадцати лет был председателем Госплана СССР. Он – последний сталинский нарком. Единственный из тех наркомов, кому судьба дала в награду или в наказание увидеть Россию XXI века.

«Николай Байбаков» – написано на фюзеляже «Боинга» 737–800 компании «Ютэйр». Такая же надпись и на борту теплохода, сошедшего со стапелей завода «Красное Сормово». Бюсты Байбакова установлены в Азербайджане и Татарии. Его именем названы Фонд содействия устойчивому развитию нефтегазового комплекса, нефтяное месторождение в Сургуте, улица в Краснодаре и школа № 67 Сабунчинского района Баку. Это дань памяти человеку, почти четверть века возглавлявшему экономический штаб страны? Нет, это зримая благодарность создателю и многолетнему руководителю нефтегазовой отрасли. Именно Байбакову сегодняшняя Россия обязана своим сырьевым могуществом.

О своей жизни Байбаков рассказал сам в десятитомных мемуарах. Но этот «автопортрет» едва ли можно назвать аутентичным. В нашем же повествовании предпринята попытка – обратившись к архивным источникам, партийным и правительственным документам, воспоминаниям современников – показать Байбакова таким, каким он был на самом деле, без «советской» или «антисоветской» ретуши.

Всем вождям, с которыми ему довелось работать, Байбаков дал в своих книгах политическую и человеческую характеристику. Сталин, Хрущев и Брежнев были «награждены» им посмертно, Горбачев – прижизненно. Излагая свое мнение о каждом из них, Байбаков вольно или невольно оглядывался на доминирующие в период написания мемуаров общественные оценки этих исторических персонажей. С какими-то оценками спорил (особенно непримиримо – с негативной оценкой Сталина), с какими-то соглашался, но во всех случаях судил эпоху и олицетворявших ее персон с позиций человека, жившего «там и тогда» и на протяжении полувека входившего в высшие эшелоны власти. Наша книга так и построена, в ней четыре части: по количеству эпох, пережитых Байбаковым на разных постах в правительстве. Каждую из частей венчает глава «Прощаясь со Сталиным (Хрущевым, Брежневым, Горбачевым), прощаясь с эпохой», содержащая своего рода личный счет Байбакова к тому или иному правителю СССР.

После ухода с государственной службы Байбаков до конца своей жизни, по понедельникам, средам и пятницам, ходил на работу в Институт проблем нефти и газа. Там у него был свой кабинет с портретом Ленина на стене. «Почему в вашем кабинете висит портрет Владимира Ильича?» – заранее зная ответ, спрашивал интервьюер. «Потому что я всегда был и остаюсь коммунистом». – «А за кого вы голосовали на прошедших выборах?» – «За коммунистическую партию. А как я могу не голосовать за то, что до сих пор продолжаю считать верным?»

Николай Константинович Байбаков

Краткая биография

1911, 6(7) марта – родился в поселке Сабунчи Бакинской губернии.

1928–1932 – учеба в Азербайджанском политехническом институте им. М. Азизбекова (с 1930 года – Азербайджанский нефтяной институт).

1931–1935 – инженер на нефтепромыслах Баку.

1935–1937 – служил в Красной армии на Дальнем Востоке в 184-м артиллерийском полку.

1937–1938 – старший инженер, главный инженер, управляющий трестом «Лениннефть» (Баку).

1938 – управляющий объединением «Востокнефтедобыча» (Куйбышев).

1939–1940 – начальник «Главнефтедобычи Востока» Наркомата топливной промышленности СССР.

1939 — вступил в ВКП(б).

1940, 7 марта – женитьба на Клавдии Андреевне Сидоровой.

1940–1944 – заместитель наркома нефтяной промышленности СССР.

1944, ноябрь – назначен наркомом нефтяной промышленности СССР.

1946–1948 – министр нефтяной промышленности южных и западных районов СССР.

1948–1955 – министр нефтяной промышленности СССР.

1952–1961, 1966–1989 – член ЦК КПСС.

1955–1957 – председатель Государственной комиссии Совета министров СССР по перспективному планированию народного хозяйства.

1957–1958 – председатель Госплана РСФСР.

1958–1962 — председатель Краснодарского совнархоза.

1963 – председатель Северо-Кавказского совнархоза.

1963–1964 – председатель Государственного комитета химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР.

1964–1965 – председатель Госкомитета по нефтяной промышленности при Госплане СССР.

1965–1985 – председатель Государственного планового комитета СССР.

1966 — присвоена ученая степень доктора технических наук.

1983, 24 апреля — кончина жены, Клавдии Андреевны Байбаковой.

1985–1988 – государственный советник.

1988–2008 – главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН.

1993 – возглавил Общество российско-азербайджанской дружбы.

2008, 31 марта – умер.

Часть I

«Вы мне не оставляете выбора, товарищ Сталин»

Два бакинца

Николай Байбаков родился в рабочем поселке Сабунчи (он позднее вошел в состав Баку) 6 марта 1911 года. А тремя годами ранее после восьмимесячной отсидки в Баиловской тюрьме эти места покинул член Бакинского комитета РСДРП Иосиф Джугашвили, сосланный в Сольвычегодск Вологодской губернии. Два этих бакинца чуть-чуть разминутся друг с другом во времени, но потом оно же их сведет.

Сказать, что появление на свет Коли Байбакова произошло под сенью вождя (тогда еще не народов, а революционной ячейки), не будет большой натяжкой, если иметь в виду, что с первых лет нового века и далее по нарастающей, вплоть до 1917-го, Баку сотрясали стачки, митинги, забастовки. И не последнюю роль в них играл «товарищ Коба». В сентябре 1901 года в бакинской типографии «Нина» начала печататься нелегальная газета «Брдзола» («Борьба»). Передовица первого номера принадлежала перу молодого Иосифа Джугашвили. Эта статья считается первой известной политической работой Сталина. В декабре 1904-го Сталин поднимает рабочих на грандиозную стачку, которая завершилась заключением коллективного договора между бастующими и промышленниками. «Это была действительно победа бедняков-пролетариев над богачами-капиталистами, победа, положившая начало “новым порядкам” в нефтяной промышленности», – напишет он впоследствии.

По официальным данным, первому заключению Сталина в Баиловскую тюрьму предшествовал арест 25 марта 1908 года. Сталин назвался тогда Гайозом Нижерадзе, но полиция сразу же установила его личность. При аресте у него были найдены записи и черновики статей, подготовленные для публикации в газете «Гудок». Уже в тюрьме Сталин ведет оживленные политические дискуссии с сидевшими там эсерами и меньшевиками, устанавливает и поддерживает связь с бакинской большевистской организацией, руководит Бакинским комитетом РСДРП и пишет статьи для бакинских газет. Потом были Баиловская тюрьма, ссылка в Сольвычегодск и побег оттуда.

В июне 1909 года Сталин вернулся в Баку. Из агентурного донесения Бакинского охранного отделения: «В Баку приехал “Коба”, известный на Кавказе деятель социал-демократической партии. Приехал он из Сибири, откуда, вероятно, бежал, т. к. был выслан в 1908 г. Он был в Областном комитете представителем от Бакинской организации и несколько раз ездил на съезды. Здесь, конечно, он займет центральное положение и сейчас же приступит к работе». В другом донесении охранного отделения от 8 сентября 1909 года, касающемся подпольной типографии Бакинского комитета РСДРП, отмечалось, что «новую квартиру для типографии подыскивает сейчас “Коба”».

Бакинский период Сталин считал важным в своей биографии. В 1926 году, уже будучи руководителем Советского государства, он, отвечая на приветствие рабочих главных железнодорожных мастерских в Тифлисе, писал: «Три года революционной работы среди рабочих нефтяной промышленности закалили меня… В общении с такими передовыми рабочими Баку, как Вацек, Саратовец, Фиолетов и др., с одной стороны, и в буре глубочайших конфликтов между рабочими и нефтепромышленниками, с другой стороны, я впервые узнал, что значит руководить большими массами рабочих… Там я стал подмастерьем от революции…»

О том, что Сталин в каком-то смысле его земляк, Байбаков никогда не рассказывал, свое «бакинское» родство с вождем не выставлял напоказ. Не потому ли, что за узником Баиловской тюрьмы Иосифом Джугашвили числились не только организация стачек и революционная агитация, но и разбойное нападение на судно «Император Николай I» Пароходного общества «Кавказ и Меркурий», налеты на банки, почтовые поезда, нефтепромышленников? По различным данным, у Сталина было пять-шесть сроков тюремного заключения и лишь один из них – «за политику». Вот как описывает тогдашнюю ситуацию в Баку доктор исторических наук, профессор Бакинского госуниверситета Парвин Гулам-оглы Дарабади: «В Баку <…> отмечается усиление террора, развязанного различными террористическими группами анархистского толка, такими как “Анархисты-коммунисты”, “Красная сотня”, “Черный ворон”, “Террор” и другими. Лишь в течение двух лет – 1907–1908 гг. – в 300-тысячном Баку было совершено свыше одной тысячи убийств или покушений и столько же случаев разбойных нападений, часто сопровождавшихся метанием бомб – “македонок”, которые изготовлялись в подпольных мастерских». Другой азербайджанский историк, Ягуб Микаил-оглы Махмудов, пишет: «Денег от сочувствующих революционному движению не хватало. И тогда Ленин собрал вокруг себя самых верных соратников, в число которых входил Коба – Иосиф Джугашвили. Эта группа создала несколько отрядов, занимавшихся грабежом и рэкетом в пользу революции».

Когда эти страницы сталинской биографии вышли из-под цензурного спуда, мог ли Байбаков хотя бы слегка коснуться их в своих мемуарах (уместней всего это выглядело бы в книге «Моя родина – Азербайджан»)? Мы полагаем, нет, не мог. ТАКОГО Сталина даже спустя полвека он показать не решился бы. Впрочем, с гарантией можно предположить, что об участии Джугашвили в боевых дружинах (ими, согласно полицейским сводкам, за несколько лет было совершено ограблений на общую сумму 3 млн рублей) даже в позднесоветскую пору Байбаков ничего не знал. А узнал бы, не поверил. Когда журналисты спрашивали его о Сталине (после ухода из Госплана он редко кому отказывал в просьбе об интервью), отвечал одно и то же: Сталину нельзя простить репрессий, хотя «в них больше виноваты Берия и Каганович». Во всем остальном Сталин для него был и остался непогрешимым.

Байбаки

Отца звали Константин Васильевич. Он носил фамилию Байбак. Его жена, Марья Михайловна, родила двенадцать детей, из которых пятеро умерли в младенчестве. Это было характерно для тогдашней России: требовалось рожать много детей, чтобы хоть один ребенок выжил. Когда сегодня говорят о былой многодетности на Руси как об одной из «скреп», смешивают две вещи – высокую рождаемость и многодетность. Высокая рождаемость была. Но была и очень высокая смертность. Оттого и рождаемость требовалась высокая. Детей рожали «про запас». Откройте «Капитанскую дочку» на той странице, где Петруша Гринев говорит: «Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве». Смерть на пятом-шестом месяце жизни была обычным делом. И относились к подобным утратам без излишней сентиментальности: Бог дал – Бог взял.

Так вот, у Николая было два старших брата: Антон и Александр – и четыре сестры: старшие Ольга, Наталья, Евгения и младшая Антонина. О своем детстве Байбаков практически не оставил воспоминаний. И в этом он тоже человек сталинской выделки: докладывать только о деле, ничего лишнего и ничего личного. Как жила семья, кто кем потом стал, счастливо ли сложились судьбы – все это вызнала у потомков Николая Байбакова его биограф, историк М. В. Славкина. Она рассказывает:

«Раз в неделю на столе обязательно было мясо. Квартира в поселке <…> состояла из комнаты и кухни. Отец и сыновья спали на кухне, а мама Марья Михайловна с дочерьми – в комнате. По нынешним временам – довольно скромно, но по стандартам начала прошлого века – вполне благополучный быт рабочей семьи. Нянчить маленького Колю помогала старшая сестра Ольга. Правда, через год после его рождения она вышла замуж. Ее избранником стал буровой мастер Захар Снитко, получивший в 1930-е годы звание Героя Соцтруда. Из всех Байбаков одна Ольга так и осталась неграмотной. Но необыкновенно чуткая и по-женски мудрая, она нашла свое призвание в материнстве – родила и с большой любовью воспитала шестерых детей. Старшие из них были почти ровесниками Николая…

Жизнь других братьев и сестер устроилась по-разному. Антон Байбак служил в царской армии, потом работал в гаражном и тепличном хозяйствах. Первая его жена умерла, оставив маленькую дочку Надю. Затем Антон женился второй раз. В этом браке родились еще две девочки – Ирина и Неля. Но так уж вышло, что свою вторую жену Елену с тремя детьми Антон Байбак оставил, женился в третий раз и уехал в Махачкалу, где жил до своей смерти. Родные строго осудили этот поступок и практически прервали с Антоном связь. Зато опекали его дочерей и всячески помогали им.

Трагически сложилась судьба брата Александра. Всеобщий любимец, заботливый, чуткий, к тому же необыкновенно способный, в 14 лет он пошел работать на нефтяные промыслы, а после окончания рабфака был направлен на учебу в Москву, в Горную академию. В 1933–1935 годах преподавал в Стерлитамакском техникуме в Башкирии. Отзывы о нем как о педагоге были самые блестящие. Но по учебно-преподавательской линии Александр не пошел. Сначала его перевели в Наркомат тяжелой промышленности, а в 1938 году назначили ответственным контролером Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). К сожалению, его жизнь оборвалась слишком рано. В 1940 году он заболел туберкулезом. Ему бы лечиться, но грянула война – все эти страшные годы Александр провел в холодной Москве, контролируя по линии ЦК поставки горючего на фронт. Умер он в возрасте 41 года в январе 1946 года. У него остались жена Арфения и дочь Галина.

Кстати, именно Александр помог самой младшей сестре Антонине поступить в Московский нефтяной институт, который был создан в 1930 году на базе Горной академии. Она закончила технологический факультет. Потом вышла замуж за Георгия Ермолаевича Гарзанова, который со временем стал большим специалистом в области смазочных масел. Рассказывают, что его даже называли главным масленщиком страны. 3 июля 1941 года у них родился сын Евгений, который также продолжил нефтяную династию – вот уже много лет он преподает в РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Что касается Натальи, то в молодые годы она работала в детских учреждениях. Потом вышла замуж и уехала в Краснодар. Ее супруг, Михаил Николаевич Стерхов, много лет трудился в Нефтеснабе. У них родились два сына: Владимир и Александр. Старший был известным буровым мастером. Но так сложилось, что он очень рано умер, ему было всего 50 лет. Говорят, Наталья Константиновна так и не оправилась от этого удара.

Евгения Байбакова окончила Азербайджанский государственный социально-экономический институт имени Карла Маркса, а потом много лет работала в Министерстве газовой промышленности СССР. Ее вспоминают как очень грамотного способного специалиста. Правда, добавляют: характер был сложный. Замуж Евгения Константиновна так и не вышла.

А родители нашего героя прожили рука об руку 51 год. Константин Васильевич Байбак скончался в 1943 году. Марья Михайловна пережила его всего на три года. Похоронили их на городском кладбище в Баку».

Школа с политическим уклоном

Его отец Константин Васильевич владел кузнечным ремеслом и работал в компании «Братья Нобель». Это была крупная по тем временам нефтяная компания. Вела в Баку нефтедобычу и нефтепереработку. «Мальцом носил я отцу обеды на завод, – вспоминал Байбаков, – и здесь мое мальчишеское любопытство не знало границ». Брат Александр тоже трудился на промыслах. Захар, муж сестры Ольги, был буровым мастером. Соседи, знакомые – все, кого ни возьми…

В феврале 1918 года случилось турецкое вторжение в Закавказье. Армянские погромы в Баку станут спустя много лет одним из самых острых воспоминаний Байбакова о детстве: «Во время вторжения турок в Баку ворвались они и в наш поселок и с криками “Давай армян, мы их уничтожим!” бросились по дворам. Рядом с нами жила армянская семья молотобойца Аракелова. Услышав крики, дворник поселка, азербайджанец, поднялся к нам и обратился к моей матери (отец и Аракелов были на работе) с просьбой помочь спасти соседей. Мама тут же перевела всю семью Аракелова в нашу квартиру, и мы стали ждать, когда уйдут турки. Женщины и дети обоих семейств стояли под иконами, как одна семья. На заводе, куда также прорвались турки, мой отец вместе с другими рабочими спасли Аракелова и других армян. Туркам не удалось осуществить свое намерение. Хотя в других районах погибло немало армян».

В 1919 году восьмилетний Коля Байбаков пошел в первый класс. «Двухэтажное здание школы гордо возвышалось на каменистом холме, – вспоминал он. – На белом фасаде здания с северной стороны ярко выделялась надпись: “1-я Сабунчинская двухклассная школа Совета съезда нефтепромышленников”. Тогда в ней обучалось 73 ученика. <…> Я старался быть примерным учеником, хорошо учиться».

Николай Константинович Байбаков

1930-е

[Из открытых источников]

Будь Коля на два года старше и приди в эту школу в 1917-м, вовсе не факт, что ему удалось бы стать «примерным учеником» и «хорошо учиться». Пацаны из этой школы, как он после узнал, принимали участие в ученических забастовках в знак солидарности с рабочими, бастовали против жестокости некоторых учителей, посещали тайные собрания молодежи на железнодорожной станции или в механических мастерских Нобеля. «Многие учителя отличались передовыми взглядами, – отмечает Байбаков в своей книге “Моя родина – Азербайджан”. – Некоторые из них входили в тайные политические организации. Они старались на уроках развить у учащихся прогрессивные настроения и мысли, любовь к свободе. Сабунчинская школа стала одним из центров революционной жизни района. В 1918 г. передовые учащиеся школы объединились в союз рабочей молодежи».

Это пишет в 2001 году глубоко пожилой человек, вся жизнь которого прошла в служении системе, человек, до мозга костей преданный поочередно сталинскому, хрущевскому, брежневскому, горбачевскому режимам, но уверенный, что нелояльность к «чуждому нам» строю есть признак «прогрессивных настроений», а участие в тайных политических организациях, если они не являются антисоветскими, – дело чести, доблести и геройства.

Как поступил бы Константин Байбаков, кузнец на одном из предприятий братьев Нобель, имевший стабильный заработок и, очевидно, достаточно средств, чтобы в одиночку (его жена, Марья Михайловна, была домохозяйкой) содержать семью из девяти человек, – как поступил бы он, узнав, что его сын Коля участвует в ученических забастовках, мы можем легко догадаться: всыпал бы ему по первое число!

Николай рано пристрастился к курению. И, как все тогдашние мальчишки, собирал окурки – «бычки». «Как-то в выходной я и мой товарищ набрали в парке почти шапку окурков и решили посоревноваться, кто из нас больше выкурит. Мы смешали махорку из окурков с морской травой, скрутили “сигары Петра I” и, спрятавшись в пустой мусорный ящик, старались “передымить” друг друга. Я так яростно вдыхал в себя табачный дым, что меня затошнило, голова закружилась, и я потерял сознание. Меня полумертвым вытащили из ящика, и только через несколько часов, и то с помощью врачей, я пришел в сознание. После этого года три не мог переносить табачного дыма».

В седьмом классе Байбаков вступил в комсомол. И сразу обнаружил тягу к общественной работе. Занял пост председателя ученического комитета школы. Поработал счетчиком во время Всесоюзной демографической переписи 1926 года. В свидетельстве о получении среднего образования (школа была девятилеткой) записано: «Гражданин Байбаков Николай, родившийся в 1911 году, национальности русской, окончил советскую единую трудовую школу II ступени с математическим уклоном в г. Баку в 1928 году. Во время пребывания в школе обучался нижеследующим предметам, успешно выполнив по ним все занятия согласно программам, утвержденным Народным комиссариатом просвещения: тюркский язык, русский язык, немецкий язык, обществознание, математика, физика, биология, география, космография».

Ни слова о личном

«Мое детство прошло в атмосфере нефти», – мог бы, чуть укоротив знаменитое изречение Черномырдина, сказать Байбаков. И добавить: «А также в атмосфере революционных бурь». Последнее, пожалуй, важнее: ничто так не влияет на формирование личности, как революции и войны, которые пришлись на детские годы.