Полная версия:

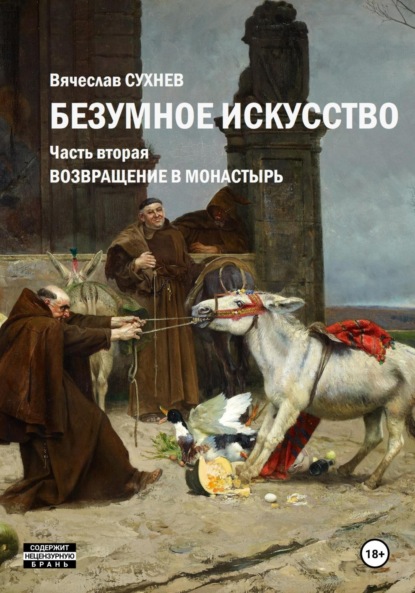

Безумное искусство. Часть вторая. Возвращение в монастырь

Как бы то ни было, музей на Волхонке принял на хранение собрание Зильберштейна. Вскоре собиратель умер. Его коллекция насчитывала более двух тысяч предметов. Васнецов, Брюллов, Шишкин, Серов, Рубенс, Монферран и другие мастера. А жемчужинами собрания были самая полная подборка мирискуссников и более семидесяти акварельных портретов работы Николая Бестужева, которые он написал в сибирской ссылке. Зильберштейн знал, что собирать… Так возник Отдел личных коллекций Музея изобразительных искусств. За двадцать лет отдел превратился в филиал музея и получил собственное помещение. Сейчас здесь три десятка коллекций из почти десяти тысяч предметов. В основном – живопись, графика, скульптура, художественная фотография.

Родя, Родион Родионович Спасопреображенский-старший, профессор Архитектурной академии, решил пойти по стопам Зильберштейна, передать сокровища в музей частных коллекций и оставить с носом многочисленных наследников и нахлебников, которых у него было не меньше, чем у Карапетяна. Несколько раз он проводил ревизию закромов, но изобретательный сын его, редактор на телевидении Родион Родионович-младший, всегда добирался до отцовских ревизских сказок и переписывал их в выгодной для себя редакции. Казалось бы, что такое обеденная тарелка, пусть и с портретом дедушки Ленина? На взгляд обывателя – предмет столовой посуды. А для понимающего человека это предмет коллекции агитационного фарфора. На аукционах некоторые тарелочки с росписью Альтмана, Чехонина или сестёр Данько уходят за три-четыре тысячи американских рублей…

Надо дать задание Шпонько: простимулировать Родиона Родионовича-юниора на дальнейшую ревизию отцовских тарелочек. Нечего им делать на Волхонке, в музее частных коллекций, там и так аншлаг. У Ивана Фёдоровича в музее художественных промыслов, где он некогда трудился, осталась старинная приятельница Смоленская, лучший у нас специалист по агитационному фарфору. Вот пусть вместе и займутся атрибуцией наследства Спасопреображенского.

Я видел много копий с работ больших художников. Это не подделки в точном значении слова, а именно копии – на живописи и графике мастеров студенты учатся. Потом копии попадают на рынок и уже выдаются за произведения классиков. Особенно любят копировать ню Кустодиева. Но в оригиналах – такая виртуозная работа со светотенью и штриховкой, такая тонкая и точная передача характера, что повторить это всё невозможно. У Кустодиева – живая и нервная соблазнительная плоть, а на подделках – толстые банные бабы. Поэтому иногда достаточно беглого взгляда на рисунок, приписываемый Кустодиеву, чтобы убедиться в подделке. Правда, это мне достаточно беглого взгляда…

Натюрморты Кончаловского тоже пользуются вниманием фуфлоделов. Но выписать пышную фактуру букета сирени несколькими мазками мог только Кончаловский, и этот букет благоухал, поблескивал капельками недавнего дождя, его хотелось потрогать и понюхать. В подделках – это мёртвая плоскость, на которой изображено нечто, похожее на букет махровой сирени.

Вот главная особенность подделки – она омертвляет и опошляет сюжет оригинала.

Домой я вернулся часа в два и принялся собираться в командировку. Зубная щётка, мыло, тапочки, учебник испанского, запасные очки, тетрадка в кожаном переплёте. Она была с секретом – изнутри переплёта я сделал надрез и сюда можно было запихнуть изрядное количество денег. На всякий случай. В дороге деньги лишними не бывают. Пухлая толстая кожа не позволяла прощупать переплёт, и догадаться о тайнике мог бы только человек с перекошенными, как у меня, мозгами.

Пришёл курьер, курносый юноша в бесформенной куртке и с цыганской серьгой в ухе, благоухающий как скотомогильник – после употребления пива, дешёвых сигарет и производственных пробежек по городу. Принёс билеты. Я дал ему на чай, чтобы он побыстрее убрался. Через пять минут опять позвонили. Я подумал, что это курьер – забыл что-нибудь, но за дверью оказалась соседка Венера Васильевна.

– Здрасьте, Павел Иванович! Слышу, у вас разговаривают… Хорошо, что вы дома.

– Опять вода замучила?

– Нет, не вода. Сантехник утром приходил и выяснил – это не у вас воет, а у соседа сверху. Вы уж простите меня, глухую перечницу. Я виновата – не поняла, откуда звук.

– Ну и не расстраивайтесь – дело того не стоит.

– Я ведь, Павел Иванович, пришла спросить: не передумали покупать моё зеркало?

Приехали… Я пригласил Венеру Васильевну войти, но она отказалась, по-прежнему переминаясь в коридоре.

– А почему вы решили его продать именно сегодня?

– Вы вроде русский человек… На моих глазах росли. Но говорите как еврей. У нас в больнице сестра работала, Фаина Львовна… Она тоже переспрашивала, когда её спрашивали. И я вас ещё раз спрашиваю: будете зеркало покупать или как?

– Неожиданно это всё… Ну, хорошо, допустим, покупаю.

– И сколько дадите?

– Посмотреть на него надо повнимательнее. Думаю, долларов триста или четыреста можно предложить.

– Мало, – пригорюнилась Венера Васильевна.

– Так это ж ваша месячная пенсия! Зачем вам деньги?

Соседка помялась, оглянулась на чуткие стены коридора:

– Ладно, уговорили, зайду к вам. Извините, что время отнимаю, но у меня такой случай, Павел Иванович, такой случай…

На кухне она рассказала грустную историю. В Воронеже у неё живет сестра с дочерью и внуком. Мальчик талантлив, прекрасно рисует… Хочет стать художником. Но в последнее время начал слепнуть – что-то врождённое. Срочно нужна операция, и все родственники собирают деньги.

– Что за страна! – сказал я в пространство, когда Венера Васильевна закончила короткий рассказ и мы немного помолчали. – Бесплатно не могут сделать операцию?

– Могут, – вздохнула Венера Васильевна, – но стопроцентной гарантии не дают. Требуется пересадка тканей. Кое-какие деньги мы собрали, сестрин зять машину продал, но этого всё равно мало.

– И сколько же не хватает?

– Сестра говорила – нужно ещё тысячи полторы… этих самых долларов. Даже если вы за зеркало дадите триста – всё равно мало. У меня ещё монета золотая! Царская, с орлом. Возьмите монету! Или может, занять у кого? Не присоветуете?

– Занять не проблема. Чем отдавать будете, вот вопрос.

– А квартиру обменяю! Квартирка-то у меня хорошая, удобная. Поменяю на меньшую, но с доплатой. Вот и отдам. Только бы Павлуше помочь! У меня-то своих внуков нет.

– Павлуша, значит… Художником, говорите, хочет стать? Сколько ему лет?

– Одиннадцать. Такой хороший умный мальчик!

– Всё лучшее – детям… – пробормотал я, поднимаясь. – Был такой, помнится, лозунг во времена моего детства.

Я ушёл в маленькую комнату, порылся в тайничке в платяном шкафу и вынес Венере Васильевне полторы тысячи. Она попыталась упасть на колени, и я едва удержал её – тяжёлая оказалась старушка.

– Мы вернём, Павел Иванович, обязательно вернём! Но не сразу, сами понимаете… Давайте расписку напишу.

– Я вам и так верю.

– Ой, Павел Иванович… а вдруг, не дай Бог, помру? Тогда надо адрес сестры записать, обязательно!

Мне стало грустно.

– Не беспокойтесь, – утешил я соседку. – Ещё наворую, в случае чего… А вы живите!

– Всё шутите, Павел Иванович, всё шутите… Спасибо огромное! А зеркало заберите, я давно в него смотреть не могу… Чего там смотреть! Заберите просто так, дарю.

Еле выпроводил.

– Не противно от такого благородства? – спросил Тот.

Теперь он сидел на холодильнике, болтая ножками.

– Брысь! – сказал я. – И вообще, не топчись в пищеблоке, ты мне отбиваешь аппетит.

– Отобьёшь тебе, как же… – проворчал фантом, но с холодильника слез. – Не жалко денег? Ты же знаешь, что теперь вряд ли их назад дождёшься.

– Тёзке, который мечтает стать художником, не жалко.

– Ну-ну…

В этот момент зазвонил телефон, и Тот исчез, как нечистая сила при крике петуха.

– Ты дома? Обещал же в командировку уехать…

– Тогда зачем звонишь?

– На всякий случай. Я сегодня пораньше освободилась. С выставкой мы закончили. А Митьку Чернов к себе на дачу забрал – до конца выходных.

С Черновым, её мужем, они были в разводе лет десять, но сына тот не забывал. Хороший отец, не в пример некоторым.

– Могу заглянуть в гости, – сказала она.

– А как же Тимофей? – поддразнил я. – Неужели бросишь?

– Час-другой без меня не пропадёт.

Думаю, Тимофей, толстый холощёный кот, который сутками спал на батарее, не пропал бы без нее и неделю. Я погулял у подъезда, поджидая её, и когда мы поднимались в лифте, меня немного трясло – наверное, от озноба.

– Что у тебя со щекой? – спросила она в прихожей, когда я снимал с неё шубку.

– Был флюс. Теперь проходит.

– А почему дрожишь?

– Замёрз…

– Тебе надо в тепло и пропотеть.

– Именно это я и собираюсь сделать.

До четырёх утра я пропотел два раза. Потом мы пошли к её дому. Небо было ясным и бездонным, звёзды кружились как обломки фонарей. С высоты медленно стекал холод, от которого ломило виски. Простились молча, она лишь прикоснулась к щеке холодными губами и подержала руку в пуховой варежке на моей груди.

17. КОРЖЕВ. «ИСКУШЕНИЕ». 1985-1990.

Окончил я отделение искусствоведения исторического факультета МГУ. Уже на первых курсах, нахватавшись поверхностных знаний об искусстве, я, как человек щедрый, решил поделиться ими с окружающими. Как раз случилась в музее Востока выставка нихонга, японской традиционной живописи. По тем временам – довольно редкое мероприятие для советских ценителей и любителей прекрасного. Сходил на выставку, обалдел от увиденного и побежал в «Советскую культуру» – делиться. От пространной статьи остались рожки да ножки. Переписали всё, и получилась небольшая заметка, где сохранились названия работ Хокусая и моя фамилия. Другой бы обиделся – а я возгордился. С каждым походом в «Советскую культуру» от моих текстов оставалось всё больше. И когда подошла пора защищать диплом, редакция направила письмо в наш деканат с предложением распределить меня в эту славную газету. Против такого поворота событий был только профессор Юрий Константинович Золотой, к которому я ходил на спецкурс по Караваджо. Он считал, что мне надо учиться дальше, а не размениваться на жалкие упражнения в газете. Потом, кстати, мы с Юрием Константиновичем встретились на защите моей диссертации – он был членом разнообразных учёных советов. Он меня вспомнил, погрозил сухим пальцем и сказал с сожалением:

– Сколько времени вы потратили впустую, Чижиков… А приплыли туда же!

Три года я оттрубил в отделе информации «Советской культуры», долгих три года. Объездил страну от Балтики до Курил, и от Архангельска до озера Севан. В газете я понял, что советская культура и культура, о которой нам рассказывал в университете Юрий Константинович, разные вещи… И ушёл из престижной газеты, едва отработав диплом.

На протяжении следующих трёх или четырёх лет я сменил несколько редакций. Задерживался в них недолго. Подводили меня, как ни покажется странным, доброжелательность и с детства воспитанная привычка к аккуратности. Я не мог отказать, когда просили кого-то подменить, прикрыть, сделать что-то вне круга моих обязанностей. Я занимал свободное время, уходил из приятной компании – и всё для того, чтобы подменить, прикрыть, сделать. Мне неудобно было отказывать милым хорошим людям, которые на меня надеялись. Мне неудобно было делать что-то за них плохо, непрофессионально, неаккуратно. Постепенно нагрузки становились частью моих обязанностей, и нередко я засиживался в конторе допоздна, чтобы выполнить, наконец, свою часть работы, за которую, собственно говоря, и получал жалованье.

Я начинал понимать, что так дальше жить нельзя, что надо объясниться, отказаться, послать к черту. Но не хотел объяснений и продолжал подменять и прикрывать. Плотину раздражения и обиды прорывало. Последней каплей было какое-нибудь идиотское замечание. «А где статья о народном театре, Паша? Ты её должен был сдать ещё вчера!». Это притом, что за театр непосредственно отвечал автор замечания. Или бесила такая картина: я правлю занудное сочинение великого деятеля, а рядом коллеги пьют кофе и другие замечательные напитки, вспоминают вчерашнюю вечеринку и громко ржут.

И тогда маленький человек во мне просыпался, брал в ручки топор и начинал крушить окружающую действительность. «Вам что – негде больше обсудить своих сучек! – орал маленький человек, швыряя в любителей кофе все, до чего мог дотянуться. – Пошли на хер отсюда, не видите – я ра-бо-та-ю!».

После этого в отношениях с милыми и хорошими людьми наступало некоторое оледенение. Я отказывался выполнять чужие обязанности. Это вызывало понятное недоумение окружающих: за несколько месяцев они уже забывали, что материалы, которые я писал и правил, – часть их непосредственной работы. Начинались объяснения с руководителями. В какое-то время я опять срывался и посылал на хер уже руководителей. Приходилось писать заявление об уходе. Обычно меня уговаривали работать и дальше, но я был непреклонен. Новые руководители звонили старым и «вентилировали вопрос» касательно моей личности. Хороший профессионал, отзывались обо мне прежние руководители, но неуравновешен. Новые руководители полагали, что неуравновешенность быстро лечится, и всегда ошибались. Лыко-мочало, начинай сначала…

Дольше всего я проработал в журнале «Музейное дело». Я бы там до пенсии, честное слово, работал, но наступила революция-контрреволюция, журнал сдох, а его сотрудники разбрелись сиротами по московским просторам.

Именно тогда, служа в этом неприметном издании, располагая большим запасом досужего времени и доступом к самой разной специальной литературе и музейным фондам, я со скуки прочитал эту гору литературы и пересмотрел эти гигантские фонды. И стал, без ложной скромности, весьма осведомлённым экспертом в русской живописи. Для эксперта это великая школа – фонды музея, где можно перещупать и перенюхать десятки работ одного автора. Потом его можно узнать по подмалёвку, по мазку, по любви к ультрамарину в тенях или к белилам на переходе полутонов, то есть – по мельчайшим деталям, которые схожи с деталями и характеристиками обычного почерка. Да, детали в живописи можно подделать, как завитушки и наклон в почерке, но хорошего эксперта это не обманет. А таким экспертом становятся в музейных фондах…

Набродившись по фондам, я стал более критично относиться к общественному возмущению по поводу растранжиривания культурных ценностей. Если помните, это возмущение регулярно выплёскивалось на газетные страницы и телеэкраны в первые годы после развала державы. Мне всегда хотелось спросить авторов статей и репортажей, полыхавших праведным гневом: а вы видели подвалы наших провинциальных музеев? С крысами, протекающей канализацией и плесенью?

Крысы и мыши – большие ценители прекрасного. Они любят старые книги и старые картины. Когда-то клей для фолиантов вываривали из коровьих жил, книги переплетали в свиную и телячью кожу, а краски разводили на конопляном маслице, добавляли яичный желток… Натуральные продукты, никакой химии и генномодифицированной органики.

Может быть, это и не оправдание для тех дипломированных и остепенённых жуликов, хранителей коллекций и заведующих отделами, которые распродавали и распродают музейные ценности, но картины, попавшие в частное собрание, наверняка будут целее, чем в музейном запаснике. Так лучше уж пусть хорошее полотно висит в сохранности в доме нувориша, ничего не смыслящего в искусстве, чем гниёт под присмотром кандидата искусствоведения. Во всяком случае, картина останется жить и рано или поздно вернётся к широким любознательным массам.

Наш музей похож на пещеру Али-Бабы, сокровища которой никогда не откроются. В среднем в экспозициях оборачивается не более пяти процентов всего, что накоплено. Но жизнь на месте не стоит, искусство выживает при самых свирепых социальных морозах. В больших городах и крохотных посёлках работают художники, скульпторы, краснодеревщики, гончары, чеканщики, ювелиры. Работают не только на поток, на сиюминутную потребу. В каждом из них живёт мечта о совершенном. Появляются произведения штучные, которые и попадают разными путями всё в те же музеи или антикварные магазины. То есть масса прекрасного накапливается постоянно, я бы сказал, угрожающе постоянно.

О грабителях музеев и церквей, тупых налётчиках по наводке, распространяться не буду. Расскажу про заведующую сектором керамики одного старого областного музея, которая была известна коллегам как баба Тина. Валентина или Алевтина – кто знает. Не важно. Жалованья бабе Тине хватало на оплату квартиры и на хлеб. На молоко и сахар уже не оставалось. Некогда под областным городом, где судорожно выживала баба Тина со своим музеем, располагалось знаменитое гончарное производство. И кроме поточного ширпотреба мастера его делали вещи на выставки и на подношения высоким гостям. Вот эти штучные работы и скапливались в музее.

Баба Тина по совместительству стала работать уборщицей. Представьте, как она сутками ходит то с карандашом, то со шваброй мимо стеллажей, на которых стоят супницы, чашки-плошки и прочая глина, за которую любители готовы платить доллары. Представьте, с каким энтузиазмом она прибирается в древних музейных сортирах после нашествия школьных экскурсий и что при этом думает.

Ну, походила-походила она мимо антикварной керамики, а потом достала из подвала малоценную посуду и подменила выставочные экземпляры. А потом, как бы сослепу, с неумелости старческой, и свалила ручкой швабры подмену. Естественно, слезы, сопли-вопли, акт списания… И раз, и другой. Всё прошло нормально – заводские клейма на черепках одни. В общем, ушла во благовременье баба Тина со службы, купила домик в пригороде, где и потчует внуков пряниками и конфетами. Не пойман – не вор. Это очень русская сентенция.

Понятно, не все пользуются методами бабы Тины. Один районный начальник раздарил высоким гостям половину живописного фонда уездного музея за неимением борзых щенков. А директора музея, которого очень расстраивало такое отношение к наследию предков, просто уволил.

Воровать из музеев будут всегда. Слишком велик соблазн для нищих хранителей и слишком богата практика воровства. Я уже говорил, что в запасниках, как в вечном заточении, пребывает множество предметов искусства, которые могут никогда не появиться перед широкой публикой. Все сведения о них погребены в запутанной музейной отчётности, до которой редко дотягиваются руки контролирующих и проверяющих. Понятно, работы корифеев давно установлены и давно из всех запасников вычищены. А теперь предположим, что в краеведческом музее города Энска валяется пейзажик, помеченный в амбарной книге как «работа неизвестного художника». Нужна комплексная экспертиза, чтобы установить авторство и время создания картины. Кому это нужно?

Молодой и ретивый музейщик, обнаружив однажды этот пейзаж, начинает подозревать, что написан он одним из мастеров если не первого, то второго ряда. Со скуки музейщик проводит собственные разыскания и убеждается в правоте подозрений. И вот написана статья в журнал, сопровождённая снимками пейзажа, музейщик готов принимать поздравления коллег и уже поглядывает на чемодан в предвкушении переезда на работу в Москву. Однако из журнала приходит отписка: по поводу вашей гипотезы мы проконсультировались с доктором искусствоведения М. и с профессором Н., которые не нашли её основательной.

Птица счастья завтрашнего дня пролетела, яйцами звеня… Музейщик с горя напивается, поскольку понимает, что через барьер из доктора и профессора перескочить не получится и что придётся куковать ему в городе Энске ещё очень долго. Но спустя месяц-другой к музейщику приезжает московский гость, который каким-то чудесным образом узнал о выдающемся открытии в обжитом крысами энском запаснике. Он прямо предлагает купить картину. Молодой музейщик, ещё не растерявший понятий о святом долге и прочем вздоре, поначалу встаёт на дыбы и грозит позвать милицию. Однако московский гость демонстрирует хорошее знание психологии и конкретной экономики. Через некоторое время музейщик сдаётся и в качестве последнего аргумента бормочет:

– А вдруг кто-то захочет проверить мою гипотезу?

– Да на здоровье! – веселится московский гость. – Вот пейзажик на замену, специально для проверяльщиков.

И достаёт картину. Примерно та же композиция и те же размеры холста.

– Ну, скажут, что вы ошиблись, – говорит гость. – С кем не бывает. А теперь покажите мне остальное…

Через полгода картина из Энска, должным образом атрибутированная, с кучей экспертиз, уже продаётся в антикварном салоне у Коробочки – как часть коллекции недавно умершего профессора медицинского института, большого любителя пейзажа. Энский музейщик, обозлённый на тупых столичных искусствоведов, роется в подведомственных запасниках, как шахтёр в заброшенной золотоносной шахте. И находит несколько самородков. Если копать целенаправленно – что-то обязательно откопаешь… Осталось вспомнить, куда он засунул визитку столичного гостя.

Но и это не совсем типичная схема. В большинстве случаев всё ещё проще.

В одном известном петербургском музее хранилась коллекция рисунков знаменитого в девятнадцатом веке ихтиолога «Рыбы Франции», состоящая из тридцати с лишним листов большого газетного формата. Рисунки были выполнены акварелью на плотной бумаге и собраны в кожаную папку. В мире существовало ещё четыре копии рисунков в такой коллекции, причем петербургское собрание было самым полным. Оценивалось оно в несколько миллионов долларов.

Однажды в Петербург привезли президента Франции, который прибыл с официальным визитом к российскому коллеге. После московских переговоров, где французу довольно жёстко выкручивали руки, решили подсластить пилюлю – продемонстрировать ему красоты северной столицы и шедевры питерских музеев. Естественно, первым делом надо было показать нечто, что связывало две культуры. Вспомнили о «Рыбах Франции». Раскрыли папочку, а там – листы из газеты. Самые свежие – полугодовой давности, с постановлением правительства об увеличении базовой пенсии.

Лучших питерских сыщиков бросили на это дело. Зацепившись за газету, они вышли на воров – хранительницу фонда и её предприимчивого сына. Оказалось, добрая женщина регулярно приносила в музей свежий номер газеты, в одну часть заворачивала очередной лист коллекции, а другую часть непрочитанной прессы вкладывала в папку. Сын тем временем съездил в Германию и договорился о продаже рисунков с одним аукционом.

Законопослушные немцы быстро поняли сыщиков и не захотели рисковать репутацией солидного аукциона. Коллекцию вернули. Правда, как и полагается расчетливой нации, аукционисты в качестве награды за честность выцыганили у музея императорский Ломоносовский сервиз на девяносто персон.

Таких историй можно рассказать множество. Воровство в музеях зиждется на нищете музейщиков и на отвратительно поставленной системе учёта и контроля. Но главная причина – полное равнодушие государства к «отеческим гробам».

Вообще в первые годы после переворота, с их бардаком и беззаконием, ловкие люди провели в завалах отечественной материальной культуры такую ревизию, что плодами её аукционы Сотбис и Кристи обеспечены на век вперёд. В этих обстоятельствах мы с Клюшкиным выглядим перед этими людьми как дворовая футбольная команда рядом с обладателями Еврокубка. Но мы же и не на публику играем.

Я тогда только что вернулся из похода по редакциям. В конце октября погода стояла ещё теплая, пришлось открыть дверь на балкончик – начадил в кухне, поджаривая котлеты. Настроение было хорошее, потому что удалось пристроить несколько карикатур, а главное, получить некоторый гонорар за публикации и пополнить загашник, где копились средства на светлую мечту – зимние ботинки.

Пока жарились магазинные котлеты, распространяя тяжкий запах низкосортного жира и лука, я открыл бутылку пива – заслужил. Тут и позвонил Стёпа Клюшкин.

– Чем занят? – сказал он, словно мы вчера расстались.

– Котлеты жарю.

– Все не жри, скоро заеду.

И отключился. К тому времени мы с Клюшкиным не виделись лет пять. Последний раз общались на его запоздалой свадьбе. Женился он на скромной мышке, дочери директора закрытого завода. Потом лишь изредка перезванивались. Одно время Стёпа работал в ЦК комсомола, откуда ушёл в Совет профсоюзов. Чем он занимался во время революции, я не знал.

Дожарил я котлеты, сложил на тарелку и поставил вариться макароны. Вышел покурить и увидел внизу большую чёрную машину. Из неё выбрался массивный Клюшкин в кожаном пальто и посмотрел вверх, на наш пятый этаж. Заметив меня на балконе, он помахал. Вскоре Стёпа уже толкался в кухне, доставая из принесённого пакета коньяк, колбасу и нарезку твердого сыра, которого я сто лет не видел.

Ну, мы и котлеты съели – не пропадать же продукту. За два часа успели поговорить обо всём на свете. Я узнал, что с женой у Степы не ладится, что перешёл он на работу в государственный Комитет по вопросам интеллектуальной собственности, в департамент, который занимается культурными ценностями.