Полная версия:

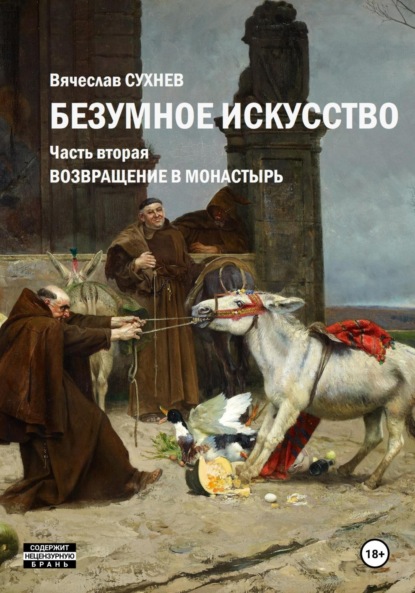

Безумное искусство. Часть вторая. Возвращение в монастырь

Вячеслав Сухнев

Безумное искусство. Часть вторая. Возвращение в монастырь

15. СОМОВ. «АВТОПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛЕ». 1934.

С родителями я общался только зимой. Они всю свою короткую жизнь искали нефть. Дома жили с октября по апрель и то постоянно пропадали в какой-то камералке. Само это слово я с младых ногтей ненавидел уже за то, что оно разлучало меня с родителями.

Жили мы в большой коммунальной квартире трёхэтажного дома на Стромынке, фасадом выходящего на постоянно ревущую дорогу, а тылом – на большой гулкий двор с верёвками для белья, одиноким старым тополем и помойными баками. Тополь в начале лета сыпал хлопьями ваты, которая забивала всё вокруг, а переполненные баки наполняли атмосферу запахами скудной кухни и нищеты. На Стромынке у папы была комната. Родители его погибли под бомбёжкой, ему пришлось в четырнадцать лет встать к токарному станку на оборонном заводе, и он не любил рассказывать о том времени.

В коммуналке обитали ещё пять семей – рабочие окрестных предприятий. Квартиру рассекал длинный и тёмный коридор, по которому я с грохотом катался на трёхколесном велосипеде. Мы жили в угловой комнате, поэтому у нас хоть и было зимой холодно, зато светло от двух огромных окон. Комнату делила ширма, за которой стояла моя кроватка и древний диван с высокой спинкой. На нём иногда спали гости – деревенские родственники.

Воспитывали меня бабушка и дедушка с маминой стороны. До школы я почти безвылазно жил у них в деревне на Оке, неподалеку от Рязани. В нашем хозяйстве была корова Майка, чёрно-пестрая холмогорка с огромным выменем, несколько овец и коз, куры и гуси. Дедушка, Алексей Гаврилович, держал пасеку и славился на всю округу как замечательный плотник и печник. На фронте он был сапёром, дошел до города Кенигсберга, где его тяжело ранило – с тех пор он сильно хромал.

– У тебя ножка болит? – приставал я к дедушке.

– Болит, зараза… – вздыхал он, потирая подбородок, заросший седыми колючками.

– А почему?

– Немцы прострелили.

– А зачем?

– Не хотели, чтобы я в ихнюю Германию пришёл.

– А если бы пришёл?

– Нашел бы того, кто в меня стрелял и ему ножку оторвал бы… Да этой ножкой – по морде, по морде!

– Лёша! – вступала бабушка Ирина Петровна. – Ты что мелешь! Тебе же ножку, а не головку прострелили… Не слушай его, Пашенька! Пойдем, я тебе медку наложу…

Дедушка был невысоким, но жилистым, с крутым лбом, из-под которого посвёркивали серые глаза, с крепким, хорошо очерченным, подбородком. На темени у него просвечивала лысина, что меня очень занимало. И я опять приставал:

– А почему у тебя головка облезает?

– Потому что папа с мамой волосы посеяли редко. А потом ещё и морозом побило.

Бабушка была полной, круглой, с мелкими чертами лица, на котором выделялись светло-голубые, почти прозрачные глаза. Вот у неё были пышные пшеничные волосы, которые она после бани долго расчёсывала, поругивая эту «красу ненаглядную».

– Состриги, не мучайся, – говорил дедушка. – Принести овечьи ножницы?

– Ага, чтобы я тогда на Ленку-продавщицу запохаживала? – прищуривалась бабушка.

При упоминании о Ленке дедушка почему-то ёжился, оглядывался и быстро переводил разговор.

Они меня очень любили, и многим в жизни я обязан этим простым деревенским людям. Пока родители искали нефть на просторах нашей ещё необъятной Родины, бабушка ухаживала за мной, сносила все капризы, читала на ночь чудесные сказки – медленно водя пальцем по строчкам, как человек, научившийся грамоте взрослым. А дедушка брал на рыбалку, на сенокос, водил на пасеку. Однажды, возвращаясь с поля, мы попали в страшную грозу. Спрятаться от дождя было негде, дедушка снял пиджак, закутал меня и нёс до самого дома, оскальзываясь на дорожных выбоинах и покряхтывая. Никогда в жизни я потом не ощущал такого чувства защищённости, как в дедушкином пиджаке, пахнувшем потом, свежей травой и табаком…

Дедушка был большим фантазёром. Начинался дождь – и он рассказывал про Илью-пророка, который там, в небесной вышине, возит на громыхающей телеге сено своим коровам. А лягушки собираются на берегу лужи и квакают, спорят: кому первой нырять – воду греть. Корова постоянно жуёт потому, что у неё слишком быстро растут зубы – и чешутся. Красный валун с угла нашего огорода по ночам ползает на речку купаться и оттого всегда такой чистый. А другой валун, у хлева – зелёный и осклизлый – лодырь, купаться не любит. Когда я однажды попытался сорвать оранжевый цветок на тыквенной плети, дедушка заметил:

– Не надо – ему больно. Запомни – всё живое…

Потом я нашел у Прокла замечательную сентенцию о сказках. Рассуждая о гомеровском мифотворчестве, Прокл сказал буквально следующее: ребёнок не может судить, где содержится иносказание, а где – нет, но мнения, воспринятые им в раннем возрасте, обычно становятся неизгладимыми, и потому надо добиваться, чтобы первые мифы, услышанные детьми, были направлены к добродетели…

Деревня, два длинных порядка изб и огородов, стояла на довольно высоком правом берегу, а левый был низкий, его постоянно заливало весной, и тогда Ока казалась морем, из которого торчали одинокие деревья. Почти у всех в деревне были лодки. Плавать и грести вёслами я научился, наверное, года в четыре, не помню даже, как. Мне потом казалось, что я всегда умел это делать. На левый берег, едва спадала вода, деревенские переправлялись косить сено, на рыбалку и по ягоды. Потом сухое сено грузили в лодки, и оно плыло, отражаясь в тёплой сверкающей воде, теряя хрусткие пахучие травинки.

Сверстников в деревне у меня почти не было. Несколько раз приезжал сюда на лето из Рязани такой же, как я, городской огрызок Жека – щекастый, меланхоличный мальчик, на год моложе меня. Он мог часами наблюдать за водоворотами в реке или за кружением стрекоз над зарослями осоки у берега. Приезжала к дедушке с бабушкой Варвара, моя двоюродная, годом старше, сестра – тоненькая, крикливая и конопатая. Её из Рязани привозил на чёрной большой машине дядя Вася, мамин брат. Дедушке он дарил душистые папиросы, бабушке – красивые платки, а мне – настоящие кожаные мячики. Своими подарками пользовался только дедушка, потому что платки бережливая бабушка складывала в сундук, а мои мячики сиротливо валялись в сенях – не с Варварой же было играть в футбол… Жека вообще не годился в футболисты, у него была какая-то грудная болезнь, и после двух-трёх ударов по мячу он синел и задыхался.

Неподалеку от бабушки жила её младшая сестра, Елена Петровна, у которой тоже были дети, мои дядья. Они учились в старших классах, покуривали и с нами, мелюзгой, не водились.

Дядя Вася одно время работал в Рязани в управлении сельского хозяйства. У него, как потом мне рассказывали, жила моя мама, когда заканчивала школу. Дядя Вася, видать, по себе хорошо знал, что такое сельское образование. Потому и устроил младшую сестру в одну из лучших городских школ, и закончила её мама с серебряной медалью.

Рассказывая мне об этом, бабушка говорила:

– Дай Бог Васе здоровья, сам выучился и сестру вытянул. А не то крутила бы твоя мамка хвосты коровам на нашей ферме.

– Не скажи! – отмахивался дедушка. – Нина и сама не пропала бы – у меня дети умные, все в отца.

Чем-то дядя Вася был похож на дедушку, особенно, когда снимал пиджак с галстуком и начинал азартно копать у навозной кучи червей для рыбалки. Умер он на излёте горбачевской перестройки, когда работал секретарём обкома, умер вскоре после дедушки…

Варвара помыкала Жекой и мной, а мы, надо признаться, не восставали против её командования. За послушание Варвара катала нас на дедушкином велосипеде. До сих пор помню латунный щиток под рулем, на котором было выбито мелкими буковками: ЗИФ, то есть завод имени Фрунзе, город Пенза. У велосипеда не было одной педали – дедушка снял, потому что не гнулась простреленная нога, и педаль только мешала. А на оставшуюся педаль он приделал кожаный хомутик, который помогал управляться с велосипедом с помощью одной ноги. Варвара быстро приловчилась ездить на велосипеде-инвалиде. Спустя годы, мы с ней часто виделись в Москве, когда она училась в Академии народного хозяйства имени Плеханова. Недолго поработав в Госплане, она вышла замуж за украинца, и теперь у неё трое взрослых хохлят. Живёт Варвара в Севастополе, и видимся мы весьма редко…

Наша троица не только бездельно носилась по зелёным берегам реки или по деревенским улицам. Мы с Варварой ещё помогали взрослым: пололи траву в огородах, пасли гусей, чистили хлевы. Я выгребал навоз, перетаскивал его в огород, в большую кучу. Вид и запах коровьего дерьма никогда не вызывали у меня брезгливости, потому что навоз был просто удобрением. Играли мы только после того, как выполняли урочные задания по хозяйству. С тех пор я не боюсь физической работы, знаю, как растут горох и картошка и что лошадь поднимается на передние ноги, а корова – на задние.

Подросши, я читал своим друзьям сказки из бабушкиной книжки. Финиста-Ясного Сокола и Марью Моревну рисовал в книжке Билибин. Захотелось самому их изобразить. Поэтому уже в начальной школе я начал ходить в изостудию, где старичок Исидор Петрович, похожий на доброго горбатого лешего, учил нас перспективе, светотени и прочим премудростям. В средних классах я постоянно рисовал для школьной стенной газеты. Мне очень нравилось делать шаржи на соучеников и учителей. После одного шаржа мне разбили нос, после второго – долго полоскали мозги в учительской. С тех пор у меня отвращение к изобразительной сатире.

Но в первые годы революции-контрреволюции, преодолевая отвращение, я зарабатывал на кусок хлеба именно карикатурами. Сейчас этот жанр почему-то почти выродился. Не вымер, а выродился. Карикатура на внутренние темы предполагает существование разномыслия в стране. А чем меньше становится демократии, даже такой куцей и ублюдочной, какой мы тешились ещё недавно, тем больше появляется карикатур на темы внешней политики. Приятно посмеяться, чёрт возьми, над американским президентом. Потому что смеяться над своим уже нельзя. Вчера было можно, а сегодня нельзя. Вчера он был primus inter pares, первый среди равных, а сегодня головой в горних сферах – только сапоги и остались в поле зрения.

В школе я полюбил старую московскую архитектуру. Иногда часами сидел где-нибудь на скамейке в скверике на Колхозной площади и рисовал церковь Троицы в Листах. Обычно рядом болтались мальчишки или бездельные взрослые, заглядывали через плечо. Поначалу я жутко стеснялся этого внимания, а потом привык настолько, что успевал, штрихуя тени, ещё и огрызаться на всякие замечания самодеятельных художественных критиков. Не по одному разу прошёл все переулки Сокольников, Преображенки, Самотеки, Варварки, Воронцова поля, Арбата, Хамовников, Остоженки, Таганки, Арбата, Замоскворечья… Церкви, кладбищенские врата, монастырские стены, затейливые двухэтажные особняки, мосты через Яузу, улицы с брусчаткой, старые неохватные деревья, кусты сирени в скверике у трамвайного круга, скамейки на парковых аллеях, тесные московские дворики – всё просилось на лист.

Перебирая детские этюды уже будучи взрослым, я вдруг обнаружил некую лакуну в своём, так сказать, творчестве: не хватало рисунков с людьми, кроме нескольких набросков с непоседливой сестрицы Варвары. Животных рисовал много – корову Майку, собаку Жучку, коз и даже агрессивного гусака, которого дедушка называл Фюрером. А людей – никогда. Не скажу, что технически мне труднее нарисовать человека, нежели автобус. Вовсе нет…

Страсть к рисованию, вероятнее всего, спасла меня от обычной судьбы полузаброшенных городских детей: я не стал хулиганом или двоечником. К тому же за мной в городе присматривала соседка, тетя Валя, Валентина Прохоровна. В раннем детстве я называл её Хоровна. Рисование – труд, который приучает относиться к любому делу с уважением. Поэтому, считая трудом и школьные занятия, я хорошо учился, не дожидаясь напоминаний или какого-то контроля. Родителям некогда было следить за моей учебой, да и воспринимали они успехи в школе как должное, как результат деятельности самостоятельной и почти взрослой личности. А Хоровна относилась к моим хорошим отметкам с уважением малограмотного человека. Она жила совсем одиноко, перед пенсией больше тридцати лет проработала на ткацкой фабрике, куда попала девчонкой из глухого уральского городка. Тетя Валя тоже стала близким человеком, я с ней поддерживал знакомство до самой её смерти…

Хулиганить или гонять целыми днями мячик во дворе мне было просто неинтересно. За такое инакомыслие постоянно бывал бит и унижен дворовой общественностью. Не знаю, как долго это продолжалось бы, но вмешалась судьба в лице Пипы – вернувшегося из колонии соседа по коммуналке. Это был угрюмый высокий парень с корявым лицом, стриженный наголо, с синими от татуировок пальцами и с вечным окурком в углу брезгливо сжатого рта. Хоровна его боялась и шепотом называла «тюремщиком», явно путая понятия.

Заканчивал я, как помнится, шестой класс. Тихим апрельским вечером, возвращаясь с этюдов, я попал в цепкие лапы второгодника Гендоса и его приспешников. Гендос, отличался тем, что перманентно жрал, поддергивая неудержимые сопли. Себя он называл маршалом, а приближенных Зюзю и Серого – генералами. Остальных не помню по их малозначимости. Заловили меня в подворотне, насовали тычков по рёбрам и отобрали папку с набросками.

– Червонец можешь нарисовать? – спросил маршал Гендос.

– Могу, – сказал я.

– А стольник?

– И стольник могу.

– Ну, рисуй. Тогда папку отдам.

– Не буду. За это в тюрьму сажают.

– А мы никому не скажем. Правда, пацаны?

– Ага! – синхронно закивали генералы Зюзя и Серый.

– Все равно не буду.

– Значит, не уважаешь? Он нас не уважает, пацаны!

Мне опять дали по рёбрам, а Гендос принялся изображать сеятеля, под дружный гогот разбрасывая в грязь листы ватмана. Глумление над организмом я по привычке пережил, но глумления над искусством не вынес и, преодолевая брезгливость, дал Гендосу по морде, заставив его выронить кусок изо рта и расплескать сопли. Это так поразило мучителя, что он несколько минут не мог придумать для меня достойной казни. Только мычал и таращил глаза. Затем было решено повесить меня на собственном брючном ремне – не насовсем, а понарошку, до первого посинения. Это было вполне выполнимо – из черных кирпичей арки на приличной высоте высовывался ржавый костыль, на котором когда-то висели ворота. Оставалось забросить на него ремень.

Пока я дожидался казни, придерживая штаны, появился великовозрастный сосед, «тюремщик» Пипа. Он с ходу уяснил ситуацию и первым делом дал Гендосу полновесного пинка.

– Стоять! – сказал ему потом Пипа. – Что задумали, сучары мелкие? За это вышак корячится! Совсем падлы, озверели…

Он выдернул меня из рук линчевателей и заставил их подобрать и вытереть раскиданные листы. Что и было выполнено со всем возможным рвением, причем самым старательным оказался Гендос – грязь с ватмана о собственную куртку вытирал. Пипа пожевал окурок, посмотрел мои рисунки и сказал:

– Ух ты! Это же Матросский мост. Прямо как настоящий! Ну, молодец!

– Он может червонец нарисовать, – подобострастно вякнул Гендос. – И стольник!

– Правда можешь? – усмехнулся Пипа.

– Могу. Но за это в тюрьму сажают. Я уже говорил…

– Это точно, – кивнул Пипа. – Сажают. А художник должен жить на воле, как птичка. Ему на киче делать нечего.

Он помолчал, потом ухватил Гендоса за ухо. Видно, ухватить за нос побрезговал.

– А ты запоминай, парашник… Ещё раз кто-нибудь тронет художника – ноги повыдираю, пасть порву. Понял?

Пипа дёрнул его за ухо, а Гендос заплясал и заверещал.

– Ты не бойся, – сказал мне защитник. – Рисуй дальше. В случай чего – стучи…

И ушёл. А я с восторженным замиранием сердца ещё раз дал Гендосу по морде. Он даже глаз не поднял. Надолго запомнил я этот восторг безнаказанности…

Через полгода Пипа снова сел – уже в настоящую, взрослую, тюрьму. Больше я его никогда не встречал. Но меня с тех пор не обижали. Наверное, Гендос боялся, что Пипа рано или поздно вернётся и выполнит свое страшное обещание. А скорей всего, нашёл новый объект для издевательств, у которого не оказалось защитника.

Рисовал я много, потому что мне это нравилось. И ещё избавляло от необходимости общаться со сверстниками, которые казались маленькими и глупыми. Рисовал много и, казалось, замечательно. Однако Исидор Петрович, разглядывая мои листы, почему-то всегда хмурился и раздраженно потирал пух на лысине:

– Запала тебе не хватает, Чижиков, запала… Начинаешь аккуратно, детали попервости обдуманно пишешь. А потом запал кончается и начинается торопыжество. Начинается карикатура! И получается у тебя не дом Шереметева, а какой-то Семипалатинск! Ну, разве ж так можно? Ну, так же нельзя! Ты же ни в какое училище не поступишь!

Исидор Петрович всю жизнь одиноко просидел в Москве – тихо, как мышка, чем-то однажды крепко напуганный. Даже в Подмосковье не выезжал, а для пленэра ему хватало Сокольников. Зато мечтал о дальних путешествиях. Настольная книга, «Атлас мира», была залистана до дыр. Я слышал однажды, как Исидор Петрович рассказывал учителю физики, такому же трухлявому мухомору, о трагической смерти соседа:

– У него случился очередной необязательный Баб-эль-Мандеб. Супруга узнала и забилась в Патагонии, а потом устроила настоящие Дарданеллы. Он хлопнул дверью, и Пэнхулидао. А на улице – какой-то Занзибар на грузовике… И представьте себе – полный Череповец!

В восьмом классе мне надоели упреки Исидора Петровича в отсутствии запала. И я пошёл в секцию бокса, где обнаружил немало таких же, как сам, мелких гуманоидов, мечтавших стать большими и сильными. Полгода мы кувыркались на матах в спортзале, подтягивались на перекладине, отжимались и прыгали со скакалкой. Я собрался уходить из неинтересной секции, но тут нам, наконец, раздали перчатки – тяжёлые, набитые конским волосом и провонявшие потом, снаряды.

– Ахтунг, надёжа советского спорта! – сказал тренер Савкин, отставной офицер и бывший чемпион Западной группы войск. – Из мешков с отрубями вы превратились в людей. Вы научились правильно держать свое хилое тело. Теперь будем учиться правильно бить, а также защищать живот и рыло.

Самым сложным оказалось научиться прикрывать именно рыло. Не раз являлся я домой то с подбитым глазом, то с распухшей губой, то с царапиной от чужой шнуровки.

– Бедный ты мой, бедный! – причитала мама и прижимала к груди как маленького, и мне для этого уже приходилось наклоняться. – Бросил бы ты, Павлуша, такой спорт! Ну что это за спорт – бить людей по лицу?

– Ничего! – подмигивал мне папа. – Во-первых, заживёт, во-вторых, за одного битого двух небитых дают, а в-третьих, лучше учиться бить людей по лицу, чем курить в подворотне.

Савкин, малограмотный мужик, кое-как окончивший военное училище благодаря крепким кулакам, раздобрел без режима и у него под подбородком вырос зоб, словно пеликаний мешок. Туда поместилось бы два литра пива. Но тренер знал дело, гоняя нас в хвост и в гриву. Через два года наша команда выиграла первенство города, а я стал чемпионом Москвы.

И опять встал вопрос о запале.

– Ты что творишь, Чижиков? – орал Савкин в перерыве между раундами, и его зоб возмущённо подпрыгивал. – Ты почему не добиваешь? Провел двоечку – добей! Где твой запал? Про девочек мечтаешь? Запал твой, спрашиваю, где?

Мне очень хотелось ответить ему в рифму, потому что к тому времени я её уже знал.

– Без запала нет бойца! – продолжал Савкин терзать перепонки. – На хорошей злости можно выстоять весь бой против любого противника. У тебя же всё есть – реакция, удар! А запала нет. Лось безрогий! В могилу меня хочешь загнать?

Загонишь тебя, думал я, обижаясь на «лося» и замыкаясь.

– Ты не злись, – гудел после боя Савкин. – Я ж хочу, чтобы ты стал настоящим чемпионом. Вот пойдёшь в армию…

В армию я не пошёл. В десятом классе у меня началась прогрессирующая близорукость – едва удалось остановить эту шуструю сволочь. Мама полагала, что близорукость спровоцировали занятия боксом – просто не выдержала моя бедная голова. Я надел очки и с тех пор их не снимаю. Бокс, естественно, забросил. Хотя в секцию пошёл не без тайного умысла: встретить как-нибудь Гендоса, придраться, неважно по какому поводу, и набить морду. Встретил… Гендос заканчивал ПТУ, выглядел жалко, разговаривал, подобострастно подхихикивая. Бить его просто рука не поднялась.

И чтобы закрыть тему… На первых занятиях в университете ко мне подошла девушка из спорткомитета – плечистая, губастая и с бакенбардами, как у поэта-партизана Давыдова. Она где-то узнала, что я был чемпионом города.

– Не хочешь проявить себя в спортивно-массовой работе?

– Не хочу.

– Почему? Это большой плюс, когда человек занимается общественной работой.

– Я учиться пришёл, а не плюсы зарабатывать. К сожалению, у меня нет запала. А без запала нет бойца. И остаётся только лось безрогий…

Девушка, выпучив глаза, дёрнула за бакенбарды и отстала.

Но вернусь к школьным годам. Я не только рисовал и размахивал кулаками. Лет с пяти много читал. Обычный набор советского мальчика: три мушкетёра, Робинзон с Пятницей, дети капитана Гранта, Чингачгук Большой Змей, сын полка, Витя Малеев в школе и дома и Васёк Трубачёв с товарищами.

Однажды попалась книжка Николая Верзилина «По следам Робинзона». Прочитал взахлёб, хотя в ней рассказывалось не о дальних островах, а о лекарственных растениях. Тут же решил стать ботаником и засобирался на Амазонку.

– Зачем так далеко, сынок? – удивился папа. – У нас большая и интересная страна.

– В нашу страну я всегда успею, – резонно заметил я. – Мне хочется на Амазонку.

– У нас большая и хорошая страна, – упрямо повторил папа. – И в ней хватает своих хороших растений!

В старших классах потряс Есенин, которого начали широко издавать. Потом ещё больше потряс Блок. И если Есенин представлялся мне голосом одинокой гармошки, то Блок казался мелодией серебряной трубы. Я тоже пытался что-то рифмовать, и, слава Богу, что быстро выдохся, потому что и в стихах у меня выходили карикатуры. Именно тогда я начал, озорничая, перевирать известные культовые песни. Иногда получалось смешно, а иногда – зло. Утром красят новым цветом стены древнего Кремля… Это пришло в голову после похорон Брежнева. Привычка издеваться над святынями, к сожалению, нередко выходила мне боком, но сохранилась до сих пор.

В те же годы у меня появился интерес к девочкам. Помню Лару, Свету, Наташу, хотя романы с ними были наивны и коротки. Девочки мои, девочки… Потом случилась первая любовь. Мы вместе учились, у неё было редкое имя – Евдокия и папа, директор фабрики. Светлые волосы, заплетённые в пушистую косу, синие глаза и лёгкая летящая походка сводили с ума не только меня. Через много лет, вспоминая Евдокию, я понял, что была она самой заурядной девочкой – капризной, не очень умной, что снисходительно позволяла любить себя, чего я в понятном ослеплении не замечал.

Когда она входила в класс, у меня перехватывало дыхание. Волновался так, как никогда не волновался, ныряя под канаты ринга. После уроков водил Евдокию по тем памятным для меня местам, где провёл столько времени с блокнотом и карандашами. Ей быстро надоедали стихи и поцелуи, она смотрела на часы и с растяжкой говорила:

– Уже по-оздно… Пойдём, где-нибудь посиди-им!

И мы отправлялись в кафе «Лакомка» на Преображенке, где заказывали мороженое с вишнями или цукатами. Деньги для пиршества я копил всю неделю… Она о чем-то болтала, торопливо промокая салфеткой маленький алый рот, а я ничего не слышал. Я хотел одного – сидеть и смотреть на неё. Смотреть и слушать, не слыша.

А за мной в классе, как тогда выражались, «бегала» девочка Катя. Толстоватая, белобрысая, в сильных очках и странных платьях с оборками, она буквально терроризировала: приносила из дому пирожки, приглашала в кино, предлагала новую книжку Стругацких… Временами я срывался: отстань! Одноклассники потешались над нашим любовным треугольником.

После деревенских каникул в последних числах августа я вернулся в Москву. И тут же полетел на крыльях любви в Евдокии. У неё в гостиной тихо играла музыка. На моём месте на диване сидел прыщавый дылда из одиннадцатого класса, бессменный школьный комсорг, и дул чай с тортом, оттопыривая мизинец, как дегенерат. На роже у него было приклеено обычное слащавое и вместе с тем несколько испуганное выражение, словно он проглотил банку мёду – вместе с банкой.

– Садись, Паша, – буднично сказала Евдокия. – Сейчас тебе чашку принесу.

Едва она ушла на кухню, я предложил дылде:

– Пойдём выйдем, генсек…

– Ещё чего! – сказал комсорг, не снимая слащавого выражения. – Ты у нас чемпион – научился кулачонками сучить. А мне надо лицо беречь. Послезавтра, если не забыл, учебный год начинается. И вообще, старичок, это немодно и глупо – драться из-за девушки. Пусть она сама решает.