Полная версия

Полная версияСтранствия

Другой рассказ Нортона. Они вместе с Эмерсоном провожали гроб поэта Лонгфелло. Эмерсон, покачивая головой, говорил, указывая на печальную колесницу: «Я не помню, кто он был, но помню, что он был хороший человек».

Ко мне Нортон с первой минуты нашей встречи отнесся с таким признанием, какое я после редко в жизни встречал. Храню память о нем как одну из самых дорогих. Признание моей работы, подтверждение моих суждений, оценок со стороны такого человека были для меня более, нежели наградой, это было путеводным знаком. Всегда, когда думаю о нем, вспоминаю изречение, которое читал у Дарвина: «Для молодого человека полезно одобрение старика, оно помогает ему идти по верному пути». Кстати, Нортон был очень дружен с Дарвином. Рассказывал, что Дарвин был мучеником. В молодые годы он страдал грудью; чтобы вылечиться, он по совету врачей совершил морское путешествие на парусном судне в Австралию и Полинезию. Здоровье свое он поправил, но на всю жизнь осталась у него морская болезнь на суше.

Нортону я обязан моей лекторской карьерой в Америке. Он пригласил меня после закрытия выставки приехать к нему в Гарбарб. Его дача называлась «Shady Hill» (Тенистый пригорок). Он был вдовец и жил с тремя дочерьми. Старшая была очень хорошенькая и играла на скрипке; у них был ее портрет работы знаменитого английского живописца Берн-Джонса. Другие две были некрасивы. Так как Нортон занимался изучением Данте и издал английский перевод «Божественной комедии», студенты Гарвардского университета прозвали его дочерей: «Paradise, Purgatorio, Inferno» («Рай, Чистилище, Ад».) Нортон, между прочим, перевел и издал переписку Гёте с Карлайлем. У меня был экземпляр этого тома, им самим мне подаренный. У меня было много писем его, интересных и прекрасным, сильным почерком написанных… Нортон прелестно читал, в особенности диалоги; в них всегда чувствовалось три лица: разговаривающие и он сам, его отношение к разговаривающим. Редко видал, чтобы с такою радостью встречали человека, как его, когда он входил в гостиную. От всей его природы исходило что-то примиряющее; самые жгучие вопросы в его устах теряли остроту. Однажды мы говорили о возможных столкновениях принципа эстетического и этического, идеи красоты и идеи добра. Он сказал: «Тем, что роза прекрасна, она уже делает вас лучше». Весь его облик духовный рисуется мне как ровный закат солнца, склоняющегося, но не теряющего своего сияния.

В гостеприимной обстановке отдохнул я от чикагской сутолоки; прочитал несколько лекций в университете и в студенческих клубах, в то время как Нортон написал обо мне в некоторые другие университеты. В Гарварде я видел много интересных людей; между прочим, ставшего знаменитым вспоследствии психолога Уильяма Джемса и известного исследователя по экспериментальной психологии, немца Мюнстерберга. Сохраняю самое горячее воспоминание о пребывании в Гарвардском университете. Студенты были гостеприимны, не раз чествовали меня в своих клубах; профессора были внимательны не по заслугам; ректор университета – там это называется «президент» – Элиот предложил мне кафедру русской литературы. Нортон окружил меня заботливостью, как если бы я был его внук.

В тот первый мой приезд в Америку было у меня три лекции, с которыми я выступал: о женском образовании в России, о конгрессе религий в Чикаго и – мои впечатления об Америке. Во всех моих выступлениях я старался разбивать заморские предрассудки относительно России. Там мало, вернее, совсем России и русских не знают. Обычный трафарет о снеге, волках, тайной полиции поддерживается и ежедневной и всякой печатью. Все, что не имеет этого запаха, не имеет успеха и даже внушает сомнение. Одна американская барышня мне пренаивно поведала, что ей мало нравятся русские романы и повести, в них мало типичного; ей гораздо больше нравятся американские романы про Россию – они гораздо более «русские». Для разбития этих предрассудков у меня был совсем особый прием. Я хорошо сознавал, что, становясь на русскую, патриотическую почву, я ничего не достигну. Патриотизм есть чувство субъективное, похвальное, но объект его для иностранца лишен заразительности. Кто же не патриот, кто не любит своей страны? Но это не значит, что иностранец, не любящий чужую страну, несправедлив. Любить свою страну похвально, но любить чужую вовсе не обязательно. Вот почему не на почву субъективного патриотизма я становился, а на почву общечеловечности. На нелепые вопросы, которые мне ставились о России и русских, я не отвечал негодованием, а я на лекциях их повторял и разбирал со стороны человеческой несправедливости; иногда я их высмеивал, сопоставляя с некоторыми условиями американской жизни. Когда в одной бостонской газете отчет о моей лекции был озаглавлен «Впечатления татарина об Америке», я на следующей лекции нарочно упомянул о татарском иге и свержении его и сказал, что назвать меня, русского, «татарином» – это то же самое, что назвать вас, бостонские леди и джентльмены, именем какого-нибудь индейского краснокожего племени только потому, что прежде вас они жили на этих самых местах. Я не говорил, что в России нет тайной полиции (где же ее нет), но я стремился зажечь их прекрасными сторонами русской жизни, русского искусства, русской души, как она в искусстве выразилась. Я вызывал в них братское отношение и потом упрекал за отсутствие такового в их обычных суждениях о России и русских. Я выставлял узость их сектантства, отсутствие человечности в национальных, политических, классовых и иных предрассудках. В конце концов я совсем вышел из оборонительной позиции обиженного патриота, а стал в положение глашатая начал справедливости на почве общечеловеческого братства. Иногда это давало довольно неожиданные результаты. Одна слушательница после лекции подошла ко мне и, очевидно, оставаясь на почве общепринятых понятий о «русском» человеке, спросила меня:

– Вы нигилист?

– Почему вы так думаете?

– Потому что я считала, что то, что вы говорите, – это американские идеи, а не русские.

– А разве американцы нигилисты?

– Нет, но американцы проповедуют братство и справедливость.

– Да, но они не прибегают к бомбам. Отчего же вы меня хотите записать в число динамитчиков?

О, русская загадка за границей! Какая мучительная и как трудно разрешимая. Ведь вот если бы я американцам какие-нибудь самые невероятные небылицы рассказывал про Россию, поверили бы, а потому, что я говорил самое обыкновенное, это со стороны русского показалось необыкновенным. О какой хотите стране, самой дальней, на другом полушарии, о самой экзотической, о Таити, о Фиджи, понятия будут с большим приближением к истине, чем понятия о Европейской России. Конечно, много в этом повинна и сама Россия. Когда однажды на каком-то официальном банкете мой сосед, какой-то деятель по части воспитания, с которым мы довольно долго говорили, вдруг спросил меня: «И вы типичный русский?» – что мог я сказать? Я сказал: «Да, таких, которые думают, как я, много». Не мог же я ему рассказывать, что у нас не все обскуранты, черносотенцы (тогда, впрочем, слово еще не существовало, да и как бы его перевести на английский?). Но ничто меня так не огорчало, как удивление иностранцев.

Упомяну еще об интересном случае после одной из моих лекций. На этот раз – русские студенты, эмигранты. Подошли ко мне, их было двое, оба еврейского типа. «Ну, в России вы, конечно, так бы не говорили». Лекция была о женском образовании. Я узнал на другой день, что они в этом же смысле говорили своим товарищам студентам, причем выставляли меня либо сочувствующим подпольной агитации, либо либеральствующим ради лишнего рукоплескания. На следующей лекции я заговорил об этих слухах и сказал, что считаю нужным отмежеваться от приписываемого мне сочувствия таким путям, с которыми не согласен. А что касается высказанного моими двумя соотечественниками предположения, что я в России так не говорил бы, то прошу позволения представить аудитории маленькую книжечку – это русский перевод моего доклада о женском образовании, сделанный в Петербурге по приказанию министерства народного просвещения. Эту книжечку позволял себе принести в дар университетской библиотеке. Это произвело очень неожиданное впечатление, выразившееся сильными знаками одобрения; но мои «соотечественники» стушевались.

Повторяю, «русская загадка» велика, темна и трудноразрешима, но повторяю и то, что корни этой загадки не в одной неосведомленности иностранной, а и в русской действительности. И если я всегда возмущался иностранными нелепицами, то это не значит, что я мирился с русской действительностью. Но возмущала меня неосведомленность критики, то, что не на то она направлена, на что бы следовало, и, наконец, возмущала меня односторонность иностранных представлений о России, и, может быть, больше всего возмущала предвзятость суждений. «Когда мы думаем об Америке, говорил я им, знаете ли, о чем мы думаем? О Линкольне, об Эмерсоне, о Лонгфелло, об Эдисоне. Что же, вы думаете, у нас нет равнозначащих имен? Почему же, когда вы думаете о России, вы думаете только о тюрьмах, о тайной полиции, о Сибири?»…

В таком духе я вел свои лекции и должен сказать, что на этой почве утвердились с моими аудиториями отношения доверия, которое росло в соответствии с длительностью курса.

Здесь подойду к одному вопросу, с которым столкнулся в Америке. Если, говоря о двух подошедших ко мне после лекции студентах, я упомянул о том, что они были из евреев, то я сделал это не в целях юдофобской шпильки, а только ради точности рассказа. Я никогда не был юдофобом, и даже теперь, после революции, убедившись собственными глазами в громадной роли, ими сыгранной, в том «засилии», которым они легли на нашу жизнь, и, наконец, в той ответственности, которая на них ложится за огромную долю происходящих в России жестокостей, я все же не могу стать на путь огульного обвинения. В Москве я знал много евреев, которые с пеной у рта говорили о несправедливостях и злодеяниях, я знал таких, которые были разорены, как и мы. Когда я сидел в московской чрезвычайке и нас выпускали во двор погулять, помню, что четверть заключенных, конечно, были евреи. Из двух лучших, даже скажу – единственных двух моих настоящих учеников-последователей по курсу декламации один был еврей. Впрочем, я завел речь об этом не для того, чтобы говорить о моем отношении к евреям, а об отношении ко мне тех евреев, которых там в Америке встретил. Мои лекции производили на них какое-то притягательно-приручающее действие. В особенности почувствовал я эту волну еврейского доверия в Чикаго. Там в то время было очень много евреев-изгнанников из Москвы. Повезли меня раз посмотреть еврейскую школу. Помню, директор указал на маленькую девочку, которая только что поступила и по-английски почти не понимала. Я заговорил с ней по-русски. Не могу забыть волнения, которое потрясло это маленькое некрасивое существо. Ее голова все склонялась ниже, а пальчики теребили передничек. На мой вопрос о том, как ей нравится на новой родине, она ответила, что еще не может «привыкнуть». «А там хорошо было?» Голова все склонялась ниже, пальчики теребили чаще, а голос потухал; две крупные слезы упали на передник, когда она прошептала: «Там было хорошо». Директор положил ей руку на голову: «Ничего, ничего, привыкнешь». И обращаясь ко мне: «Мы сделаем из них хороших американских граждан». Я знаю, что я здесь прикасаюсь к великим мировым вопросам; не для того, чтобы их решить, говорю о них, а только чтобы сказать, как я с ними соприкоснулся…

После трехнедельного пребывания в Гарварде я выехал в Сан-Франциско, чтобы оттуда отправиться в кругосветное путешествие, а по дороге заезжал в университеты, куда Нортон дал мне письма. Еще были у меня письма от посла Североамериканских Штатов в Петербурге Уайта. Человек большого образования, он был первым президентом Корнеллского университета в штате Нью-Йорк и дал мне письмо к тогдашнему президенту его, профессору философии Шурману. Это был первый университет, который я посетил, распростившись с Гарвардом и милым Нортоном. Какая сказка этот Корнеллский университет. В горах, высоко над озером, над маленьким городом Итакой, стоят гранитные дворцы; один дворец – аудитории, другой – библиотека, третий – гимнастический зал, четвертый – общежитие и т. д. Над библиотекой возвышается башня с остроконечной крышей из желтой черепицы; «соломенная шляпа» Корнеллского университета видна издали.

Однажды после лекции в Корнеллском университете подошел ко мне молодой человек и представился – русский, Алексей Васильевич Бабин; сын елатомского мещанина, попал в Америку, занимается историей. Во второй мой приезд он уже был библиотекарем университета в штате Индиана. После этого он был одним из библиотекарей библиотеки при здании Конгресса. В малое время достиг высокого положения и большого уважения. Но в конце концов ему стало скучно, захотелось отдать свои силы и знания на служение родине. Уже во время войны приехал он в Петербург; привез и издал первую на русском языке историю Соединенных Штатов в двух томах и стал искать должности. Через моего друга Петра Петровича Извольского я направил его к министру народного просвещения графу Игнатьеву. После этого получил от него два письма: одно из Олонецкой губернии – он был инспектором народных училищ; другое из Саратова – он был профессором истории в недавно открывшемся Саратовском университете. Вот при каких обстоятельствах я с ним виделся в последний раз. В то время я занят был приготовлением к изданию архива моего деда-декабриста. Сидел у меня по этим делам заведующий книгоиздательством «Огни» Евгений Александрович Ляцкий; рассказывал, что он затевает издание хрестоматии для народа; жаловался, как трудно найти людей для такого дела: или люди образованные, тогда они народа не знают, или люди от народа, тогда они необразованны. Только за полчаса перед тем ушел от меня Бабин; он в тот же вечер уезжал из Петербурга; адреса его я не знал. Как быть? Телефонирую Извольскому:

– Был у тебя Бабин?

– Сейчас у меня сидит.

– Он будет у Игнатьева?

– Да, Игнатьев ему назначил в час.

– Скажи ему, чтобы после Игнатьева пришел в ресторан Европейской гостиницы, – очень нужно, очень важно.

Я пригласил Ляцкого завтракать и там познакомил его с Бабиным. Они остались вполне довольны друг другом. Что из этого вышло, не знаю, но в последнем письме Бабин писал, что книга для народа пишется, выходит хорошо. Больше не слышал об этом милом человеке. Нашел ли он возможность применить прекрасные данные своей чистой русской природы и крепкий дух, которым зажегся в Америке, нашел ли возможным применить их на пользу родине, выказавшей так мало потребности воспользоваться тем и другим…

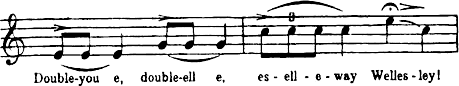

Возвращаюсь к американским университетам. Я их объехал довольно много. Вот где я читал: Колумбийский университет в Нью-Йорке, Корнеллский университет в Итаке, Гарвардский университет в Кембридже, Аннаба в Буффало, Высшая школа художеств в Сент-Луисе, Чикагский университет, Калифорнийский в Сан-Франциско и университет имени Лиланда Станфорда в Пало-Альто, в Калифорнии. Поразительно впечатление, производимое этими учреждениями. Простор, роскошь строительного материала, приспособленность к требованиям научного труда, гигиеничность – все это делает из них какие-то оазисы тишины, света, покоя и беззаботности. Только тот, кто испытал сутолоку американской жизни, трамвайные и телефонные звонки, стукотню пишущих машин, свистки подземных, надземных и воздушных поездов, грохот улицы и крики газетчиков, сигнальные вспыхивания и потухания электрических реклам, кто испытал эту неотступность, с которой уличная жизнь Америки преследует ваш слух и ваше зрение, – только тот оценит условия покоя, в которые эта страна ставит тружеников науки. Университеты американские – это оазисы мысли; в бурном море жизни это острова покоя. В этом покое зреет наука. Конечно, не все в равной мере работают на умственной ниве. Профессора работают больше студентов; студенты очень увлечены клубной жизнью и спортом. Но те из них, которые готовят себя для науки, – упорные работники и с сильно обостренной специализацией. Я спросил одного естественника, в чем его специальность. «Последние три месяца, – отвечал он, – я был занят изучением желудочных паразитов белого муравья»… Три места в особенности запомнились мне как «оазисы». Первое – Корнелл, о котором уже упоминал. Другое – женский институт Wellesley College в окрестностях Бостона. Он расположен в рощах вокруг озера. Это, конечно, в числе самых радостных моих впечатлений на жизненном пути. Я думаю, что, какое бы счастье ни ожидало некоторых из этих девушек в будущем, самое счастливое в их жизни будет все-таки пребывание в этом удивительном Wellesley College. Какое восхитительное зрелище этих молодых девушек в радостном сочетании природы и науки. И всюду: в рощах, над озером, в высоких коридорах – раздается в звонких, свежих голосах клич Wellesley. Каждый университет в Америке имеет свой клич, им он приветствует, высказывает свое одобрение. Гарвард издает три гортанных звука на «А» и потом выкрикивает фамилию чествуемого. Корнелл на одной ноте зовет: «Корнел-ел-ел, Ел-ел-ел, Ел-ел-ел» и – фамилия. У Wellesley очень красивый, музыкальный клич. Выписываю его в нотах:

Можете себе представить, как красиво это звучит в молодых женских голосах под сводами коридоров, в холмистых рощах, над звонкой гладью озера… Упомяну красивую подробность. На большой лестнице главного здания висит портрет. Это основатель, на свои деньги построивший институт. Он пожелал, чтобы его имя никогда не было записано, никогда не произносилось…

Удостоиться клича считается большой честью. Помню особенно дорогой моему сердцу случай. Когда выезжаешь из Корнелла, приходится менять поезд на следующей станции. Я сидел в зале; вышел на платформу. Стояла в сторонке группа молодых людей. Когда я прошел мимо них, раздалось: «Корнел-ел-ел, Ел-ел-ел, – Russia!» Очень было мне тогда приятно это приветствие на маленьком, безвестном полустанке, на другом полушарии земли…

Третье удивительное место – это университет Лиланда Станфорда в Пало-Альто, в Калифорнии. У богача Станфорда умер единственный сын Лиланд, и он построил в его память университет. В Калифорнии, часах в двух от Сан-Франциско, на высоком берегу моря, окруженные фантастической калифорнийской растительностью, стоят здания, построенные в характере старинных испанских монастырей, из дикого камня, с колоннами, с бесконечными галереями, портиками. Странно в такой обстановке видеть велосипед. Я говорил им, что на месте основателя университета я бы поставил условием, чтобы профессора и студенты носили монашескую рясу какого-нибудь несуществующего ордена.

Из Сан-Франциско я выехал в кругосветное плавание. О некоторых своих впечатлениях расскажу в одной из следующих глав.

Я уже упоминал о том, что был в Америке два раза. Второе путешествие так произошло. Весной 1895 года, в Сицилии, я получил письмо от некоего Лоуэля, директора Лоуэльского института в Бостоне, с приглашением прочитать курс лекций по русской истории и русской литературе. Прежде чем ответить, я запросил согласие моего отца. Ответ отца получил уже во Флоренции, по пути домой. Как сейчас помню: сидел я у приятеля моего Плачи и писал Лоуэлю ответ с согласием. Помню, Плачи, читавший газету, вдруг оторвался от чтения и сказал: «Это подпись». Он услышал по звуку пера, что я кончал письмо. Так подписал я свое обязательство в феврале 1896 года прочитать курс в восемь лекций в бостонском Лоуэльском институте. В деревне, в Павловке, за лето написал свои лекции на английском языке и в январе выехал. Первая лекция была назначена на 5 февраля.

Лоуэльский институт основан в 1839 году. Это не есть учебное заведение; завещатель Лоуэль даже пожелал, чтобы он не имел своей собственной залы. Это есть учреждение, устраивающее публичные лекции. Лектора приглашаются со всей Земли, но никогда ни один лектор не приглашался более одного раза. Лоуэльская кафедра одна из самых популярных в Америке, и кто там читал, уже не нуждается в рекомендации. Аудитория приятная, умная, хотя холодная; бостонская аудитория в Америке считается самая трудная. Эта сдержанность в особенности поражает по сравнению с вулканическими проявлениями аудитории студенческой. Еще до отъезда из России я разослал свою программу во все знакомые университеты. По приезде нашел ряд приглашений. Пробыл я три месяца, в течение которых переезжал из города в город. Были таких две недели, когда у меня на той же неделе было две лекции в Нью-Йорке и две в Вашингтоне; это как от Петербурга до Москвы; я ехал ночью, днем читал. А как удобно путешествие в Америке! Ночью пульмановский спальный вагон, а днем – длинный вагон, сплошь с обеих сторон зеркальные окна и перед окнами вертящиеся кресла; можете повернуться так, чтобы разговаривать с правым соседом, или с левым, или с вашим визави, сидящим на другой стороне, или, наконец, повернуться к окну и смотреть на мимо бегущий пейзаж. Чудная уборная; тут же вам негр-провожатый чистит платье и сапоги. А перед приездом у вас спрашивают, где вы остановились, в какой гостинице или по какому иному адресу, и выдают вам квитанцию. Вы выходите на платформу с зонтиком и перчатками в руках, идете по своим делам; когда приходите в гостиницу, ваш ручной багаж и всякий другой уже вас дожидается…

Лекции свои я издал по-английски в Бостоне. Вернувшись в Россию, издал их по-русски; в том же году они были переведены на немецкий некой госпожой Гиппиус. На каждом языке они выдержали по два издания. После моего отъезда в Гарвардском университете основана кафедра славянских наречий в апреле 1896 года. По поводу издания моих лекций припоминаю следующее. Я обратился к известному чикагскому издателю Мак-Клергу, которого знал лично. Он предложил мне условия очень неважные. Я сказал, что подумаю. Бостонский издатель предложил мне много лучшие; я сошелся с бостонским. Когда уведомил об этом Мак-Клерга, этот человек, с которым я встречался, обедал в знакомых домах, не постеснялся написать мне, что он жалеет, ибо его предложение было «а tentative one», то есть как бы сказать – пробный шар…

В американском характере есть, несомненно, некоторая внешняя сухость. Под влиянием той безжалостности, о которой говорил, вырабатывается некоторая закаленность, хорошая, конечно, в качестве противодействия внешнему злу. Но несомненно, что с другой стороны эта в привычку обратившаяся сухость иногда стесняет внешнее проявление внутренних порывов или придает им робость, неуклюжесть: люди боятся, давая свободный выход своему чувству, преступить против предписаний мужественности. Но броня, нужная в жизненной борьбе, смешна, когда она не снимается в мирное, безопасное время. Вот почему во всем, где хочет проявиться чувство, ощущается некоторая стесненность и в психологической сущности жизни есть какая-то плоскодонность, отсутствие далеких или глубоких перспектив. Помню, раз в одном доме обедал. Были ко мне исключительно внимательны; я видел, что всячески хотели угодить. После обеда попросили сыграть на фортепиано; конечно, попросили чего-нибудь русского. Вдруг хозяйка просит русский гимн. Я, впрочем, знал, что попросят, – без этого никогда не обходится. Но тут хозяин пожелал выказать особливое сердечное внимание. «Погодите», – сказал он. И на цыпочках подошел к камину, снял с камина какой-то предмет, так же лукаво, на цыпочках подошел ко мне и со словами: «Вот, теперь вы будете себя чувствовать совсем дома» – поставил передо мной на пюпитр образ Божьей Матери от Хлебникова или Овчинникова. Я исполнил их желанье, сыграл им русский гимн. Так осуществил я за фортепиано – «православие, самодержавие и народность»…

Не знаю, насколько мне удалось передать – не американскую жизнь, конечно (в этих беглых строках это было бы невозможно), но мои впечатления американской жизни. Для меня ясно обрисовывается такая картина. Огромная масса, работающая – все без исключения, и бедный и богатый. Над этой массой выкинутая на поверхность пена денежной аристократии – легковесная, игрушечная, пустая в своих интересах. Среди этого моря житейского, волнуемого материальными и политическо-партийными заботами, среди этой охоты за наживой, среди этого никогда не ослабляющегося напряжения, рабочего, торгового, денежного, как огражденные от мира острова – университеты. Повторяю, я не рисую американскую жизнь, я рисую то, что я от американской жизни видел и как то, что я видел, во мне отпечатлелось.

Удивительная страна! При одной мысли жить в Америке содрогаюсь, а между тем преисполнен восхищения. Содрогаюсь, потому что ни в какой другой стране (кроме одной, о которой не место говорить в «Странствиях»), ни в одной стране не испытал такого оскорбительного прикосновения внешней жизни к духовным святыням. Нигде не испытал такого отсутствия идеала, такого торжества материалистичности; нигде не ощутил таких мыслительных пустынь, такого голода по искусству. На одном незначительном примере я испытал, до каких уродливых форм может дойти извращенность эстетического принципа. На улицах продают маленькие бюсты Вашингтона, Линкольна и других народных героев. Эти бюсты сделаны из мятой бумаги, что называется папье-маше; но не из простой бумаги, а из вышедших из употребления кредитных билетов.