Полная версия

Полная версияЧеловек на сцене

Прежде всего заметим, что преимущества эти не только оспариваются, а некоторыми прямо отрицаются. Как! Живой человек, плоть и кровь, превращаются в искусство! Да разве это мыслимо, разве кусок природы, в котором есть своя независимая жизнь, может превратиться в слепой материал, может отказаться от своей жизни, с тем, чтобы, подчинившись чужому приказанию, изображать чужую жизнь? Нет, не может, говорят нам: человек не может быть материалом искусства, и потому ни актер не художник, ни актерство не искусство. Так говорит один из самых видных представителей театрального новаторства, Гордон Крэг. Его исходная точка та, что тело наше, когда мы охвачены страстью, не может быть управляемо: как движения, так и голос, испытывают влияние страсти и ускользают от контроля разума: страсть, по его выражению, вместе с движением и голосом вступают в заговор против рассудка: подвижное тело повинуется капризному дуновению страстей, и непредусмотренность и случайность поселяются там, где бы должна царить размеренность предначертаний. Этот фанатик театрального дела, сын одной из самых больших английских актрис (Эллен Тэрри) и воспитанник и ученик, может быть, самого большого актера Англии (Ирвинга), не побоялся произнести смертный приговор всем актерам, объявив, что для спасения театра актер должен быть сметен с лица земли и заменен неодушевленной куклой, которую он называет «сверхмарионетка»[28].

Не знаю, стоит ли серьезно возражать на такие крайние выходки парадоксального ума. В ответ на то, будто художник, охваченный страстью, не может управлять движениями тела, вспомним хотя бы пианиста, у которого в пылу самых бурных увлечений не только руки, но каждый палец повинуется рассудку и попадает, куда надо и когда надо. Теория Крэга, мне кажется, грешит недостатком анализа. Известно, что в искусстве актера два момента: первый – усвоение, что называется «переживание», и здесь нечего бояться страсти – чем больше ее тем лучше; второй момент – способ передачи, и здесь, чем хладнокровнее, тем драгоценнее.

Не могу дать лучшей иллюстрации этому смешению «льда и пламени», как роль дирижера оркестра. Что может быть хуже бесстрастного дирижера, – дирижер должен быть страстен; что может быть хуже дирижера, которого не слушают, – дирижер должен уметь приказывать. Но мыслима ли правильность, точность приказания, когда весь человек охвачен страстью? Не ясно ли, напротив, что, чем сильнее страсть в дирижере, больше ему нужно холодности: страсть, – чтобы чувствовать произведение, холодность, – чтобы руководить его исполнением. И пусть мне не возражают, что дирижер не «приказывает», а «увлекает» оркестр: любительское рассуждение и перенесение все того же принципа слепого «нутра» в область музыки. Слово «приказывать» многим не нравится в искусстве. Но как же иначе назвать, когда дирижер, отнимая внимательный глаз от партитуры и устремляя его на дальнюю валторну, ожидающую своего вступления, через весь оркестр подает ей знак: теперь, мол; когда, правой рукой выводя рисунок мелодии, он левой вдруг делает подавляющий жест книзу в сторону первой скрипки, потому что она вылезает и заглушает флейту; что это, как не приказание? Начиная с первых ударов палочки по пюпитру, которые значат то же, что в военной команде «смирно, слушай!», и кончая последним завитком палочки в воздухе, который значит то же, что «отставить, разойтись», – это все одно непрерывное, неусыпное приказание, которое только и мыслимо при полной ясности и совершенном самообладании.

«Etre de flamme sous l'empire d'une émotion, et parfaitement raisonnable dans la faèon de l'exprimer» (огнем гореть под властью страсти, а в изображении ее сохранять полное обладание рассудком)[29]. Какой любовью к жизни и каким знанием искусства звучит это изречение французского мыслителя в сравнении с проповедью актерского самоубийства в теории изысканного англичанина[30]. Чтобы ответить идеалу Крэга, актеру остается только упразднить самого себя, и, если мы на его теории остановились, то лишь потому, что она лишний раз показывает, насколько важно и трудно воспитание тела для сценического искусства, – настолько трудно, что некоторые, как видим, советуют лучше убить его, чем задаваться этим воспитанием.

Но убить тело актера нельзя, а главное, – нельзя убить присущего человеку желания своим телом изображать и выражать: этого стремления нельзя искоренить, этому побуждению нельзя поставить преграду; они ведут человека к наивысшей из художественных радостей – воплощению красоты плотью и кровью своей. «Когда человек в жизни чтит красоту, – так говорит Рихард Вагнер, – то предметом и художественным материалом для воплощения этой красоты и источником радостей о ней становится, без сомнения, сам человек, – совершенный, горячий, живой человек. Его искусство – драма, и пробуждение в нем пластики подобно волшебному превращению камня в плоть и кровь: из недвижности в движение, из монументальности в текучесть»[31].

Из этих слов Вагнера уже ясно проступает преимущество тела человеческого, как живого материала, пред мертвым материалом других искусств: движение, текучесть. Одно только искусство, кроме сценических, обладает текучестью – музыка: звуки имеют последовательность, музыкальная пьеса, читаемое стихотворение, начинаются, продолжаются, кончаются; но музыка (декламация) развертывается во времени, не в пространстве, мы воспринимаем слухом – не зрением. Движением в пространстве не обладает ни одно из искусств, кроме сценических. Мы можем сказать, что живопись, ваяние, архитектура – стоячие искусства, это пруды в сравнении с речною текучестью пляски, пантомимы, драмы, оперы. Застывшая окаменелость и льющаяся развиваемость.

Итак, материал искусств – или: 1) воспринимается зрением, как краска, мрамор, бронза и т. д., имеет объем и вес и не имеет движения, или: 2) воспринимается слухом, как звук, слово, не имеющие объема, ни веса, и имеющие движение во времени. Но один только материал имеет движение в пространстве и притом зараз действует и на зрение и на слух, – это человек, его тело, его голос[32].

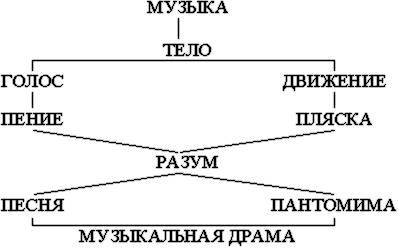

Этими двумя своими естественными орудиями – телом и голосом – человек, в своем стремлении выразить себя, воплощает красоту. Тело воплощает красоту для зрения, голос воплощает красоту для слуха: к услугам тела пространство, к услугам голоса время. Тело рождает пляску (вообще живую пластику), голос рождает пение (вообще музыку). Но то и другое искусство (пластика и музыка), не довольствуясь формой, стремясь осмыслить себя содержанием, ищут соединения с разумом: пластика его осуществляет в пантомиме, музыка его находит через слово. Но как человек, из которого они вышли, един, так и оба искусства, соединившись с разумом, ищут соединения друг с другом: «осмысленная» пластика (пантомима) соединяется с «осмысленной музыкой» (песней) и получается единое искусство – музыкальная драма. Музыка проникает тело, звук определяет движение, слуховой ритм воплощается в зрительном ритме; партитура, в оркестре развертывающаяся в порядке временном, на сцене развертывается в порядке пространственном. Свершается то, о чем говорится в «Парсифале»: «Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit» («Ты видишь, сын мой, здесь время становится пространством»).

Вот схема прохождения музыки сквозь тело и ее акустического и оптического воплощения в порядке временном и порядке пространственном.

Как же происходит это таинственное претворение времени в пространстве? В чем они соприкасаются?

Возьмем самый простой житейский пример. Мы спрашиваем: «долго ли до такого-то места?» (время). Мы спрашиваем: «далеко ли до такого-то места?» (пространство). Но что общее подразумевается и в том и в другом вопросе? Подразумевается – «ехать» (движение). Долго ли ехать, далеко ли ехать до такого-то места? Сколько часов, сколько верст пробежит моя тройка? Движение есть то общее, в чем время и пространство сочетаются. Музыка, искусство временное, и пластика, искусство пространственное, находят это место встречи в движущемся материале человеческого тела.

Человек, значит, – вот та среда, в которой совершается это претворение; тело человеческое – тот фокус, в который вливается музыка и из которого изливается пластика. Человек воспринимает музыкальное движение – рисунок временного порядка, и воспроизводит пластическое движение – рисунок пространственного порядка. Таким образом, человек изображает внешне то самое, что в нем пробуждено внутренне.

Что же это собственно такое, что внутри его пробуждается и в наружности его проявляется? Это есть ритм: не голый ритм в смысле сухого счета, а ритм, облеченный всеми чарами переменчивости в скорости, переливчатости настроений, проникнутый игрою легкости и тяжести, нежности и силы, – словом, украшенный всем, что составляет преимущественную прелесть того, что льется, в сравнении с тем, что застыло.

И вот, когда мы поймем, что изображает человеческое тело в музыкальной драме, когда мы уразумеем, что оно изображает не реальную жизнь, а музыкальный ритм, то навсегда мы излечимся от того предубеждения, в силу которого опера де нечто фальшивое, потому что «в жизни не поют»; раз навсегда мы поймем, что опера не то, что не может быть реальна, а не должна быть реальна. Мы наконец почувствуем оскорбительность в опере того, что называется реализмом, – этого вторжения жизни в то искусство, которое, как ни одно другое, вырывает нас из жизни. Мы поймем тогда, как ложен путь тех оперных композиторов и певцов, которые задаются «реализмом»: каждое введение реальности в оперу только подчеркивает условность и нелепость «пения в жизни», между тем как каждое удаление от реальности способствует созданию того несуществующего певучего мира, в котором человек – тело, а музыка – дыхание.

И другое еще мы поймем, или вернее, – испытаем: мы испытаем трагическую красоту Мимоидущего. Холодный Рок, что блюдет равновесие в распределении возможностей и полагает грани человеческим достижениям на разных ступенях его восхождений, пожелал, чтобы то самое искусство, которое всего полнее изображает жизнь, было из всех искусств самое скоротечное. В самом деле, в чем сила воздействия искусства? В преумножении радостей жизни посредством повторения и видоизменения пространственных и временных отношений, в которые нас ставят движение и требования закона тяготения в пределах земного существования. Но средства для воспроизведения этих измененных отношений не у всех искусств равно разнообразны, а потому и радости, ими вызываемые, не одинаковой полноты: каждое из искусств бессильно перед какой-нибудь из категорий существования, отказывается от ее воспроизведения и жертвует соединенной с этим воспроизведением радостью. Во первых все, хотя и в неравной степени, приносят дань закону тяготения и жертвуют самым заманчивым из всех стремлений человека – подъемом, летанием, парением[33]. Живопись жертвует третьим измерением, объемом; ваяние жертвует пространством, также тем, что бы можно назвать «дымчатостью», кроме того, обе жертвуют движением; поэзия жертвует радостями зрения; также и музыка; архитектура жертвует изобразительностью и, вместе с музыкой и танцами, – умственной содержательностью; драма жертвует радостями музыкальными, пантомима – словесным текстом. Опера совмещает радости всех других искусств и жертвует самым драгоценным из человеческих достижений – долговечностью: все радости она приносит в жертву времени; каждая картина, зрительная или слуховая, есть лишь мгновенное уловление того, что уходит в вечность, каждое возникновение мы уже сближаем с исчезновением и в каждой радости чувствуем горечь утраты. Мы познаем трагическую красоту Мимоидущего и жгучую прелесть, которую смерть сообщает всему, что на земле…

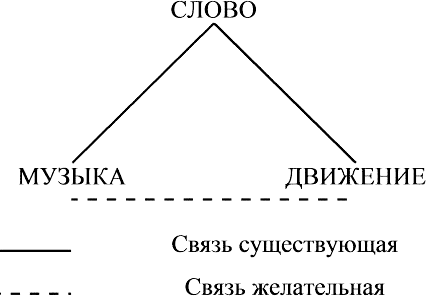

То идеальное «зрительно-слуховое» действо, которое я выше рисовал, мало что общего имеет с современной оперой; я даже это слово с неохотой употребляю, не только потому, что оно вызывает в памяти ту несовершенную художественную форму, которая этим именем именуется, но и потому, что этимологически оно неспособно вызвать в уме никакого представления. Возьмем вместо слова «опера» прекрасное немецкое «Ton-Wortdrama», «музыкально-словесная драма»[34]. Посмотрите, как оно само по себе уже конструктивно и как картинно из простого разбора его составных частей выступает основной недостаток нашего современного оперного представления. «Музыкально-словесная драма». Заменим греческое слово «драма» словом «действие», и, вспомнив, что действие на сцене принадлежит человеку, а последний выражает его движением, разложим наименование нашего сложного сценического представления на его три составные элемента: Музыка, Слово, Движение. Напишем Слово выше двух других – получим треугольник: Музыка, Слово, Движение. Присмотревшись к взаимному отношению, в котором эти начала стоят друг к другу на сцене, мы сейчас заметим, что наш треугольник не имеет основания: мы можем соединить чертою Слово с Музыкой и Слово с Движением, но мы не можем соединить Музыку с Движением, ибо между ними на сцене разрыв. В самом деле, – музыка со словом согласуется, их согласовал композитор, и певец продолжает их согласовать в исполнении, движение со словом согласуется в актерской стороне оперного искусства. Но движение с музыкой? Видали ли вы когда-нибудь, чтобы движение на сцене согласовалось с движением в оркестре, чтобы ритм внешний совпадал с внутренним? Понятна ли вам оскорбительность беспорядка на сцене, когда в оркестре идет музыка? Математическая точность для слуха и случайность для зрения?

Не только в опере, где этот принцип, пожалуй, не везде и не до конца может быть проведен (вижу полное его применение в таких операх, как Глюковские и Вагнеровские, вообще в таких, которые носят характер Иератический, литургический), но в балете, – в том искусстве, сущность которого есть воплощение музыкального ритма в телесном, – даже в балете внешний рисунок лишь совпадает, но не сливается с рисунком музыкальным. Наши балетные танцы, если бы изобразить их графически, представляются мне как бы дугами, которые только концами своими упираются в ритмику музыкального рисунка. Только поднятие и падение совпадают, но рисунок зрительный не льнет к музыкальному. Еще меньше совпадения в пантомиме: я видел, как одна из лучших наших артисток в судорожных движениях извивалась на все лады и выходила из себя, в то время как скрипка замирала в прямолинейности тающей трели… Уж полное отсутствие какого бы то ни было слияния – в тех застывших формах движения, которые представляют наши танцы в жизни. Наши современные танцы это движение «под музыку», но согласитесь, что это не есть движение, изображающее музыку. Вот как характеризует наши гостинные танцы Jean d'Udine, один из выдающихся последователей Жака Далькроза: «Totale impersonnalité de gestes et indigence rythmique de danses comme la polka ou la valse qui, pendant une soirée ramènent autant de fois les mêmes gestes machinaux que deux temps et trois temps sont contenus de fois entre dix heures du soir et six heures du matin» (полное безличие жестов при скудости ритмической таких танцев, как полька и вальс, которые в течение целого вечера столько раз вызывают повторение тех же механических движений, сколько раз два темпа и три темпа вмещаются в промежутке времени от 10 ч. вечера до 6 ч. утра)[35]. Вот во что превратилось у нас то, что прежде было – рисование телом радостей души…

Как же вернуть телу – по крайней мере в искусстве вернуть ему – утраченное им значение выразителя души? Как в живом теле осуществить то видимое «намерение духа», которого Леонардо да Винчи требует от нарисованного тела? Как внести в человеческую природу то равновесие, о котором Сократ сказал бы, что оно на место беспорядка ошеломляющего ставит порядок радующий?

Внутренний порядок, который греки называли Эритмией, по словам Платона, проникает в душу при посредстве тела, его движений. В движениях тела, говорит Крэг, жест есть проза, танец – поэзия[36]. Значит, муза танцев, Терпсихора – олицетворение телесного красноречия в его высшей форме. Но греки, которые чувствовали, как ни один другой народ, слиянность человека внутреннего с внешним, назвали музу музыки Эвтерпой – и не случайно. Jean d'Udine, о котором мы уже упоминали, гениальным прозрением внутреннего смысла словесных созвучий подметил звуковое сцепление обоих имен: ЭвТЕРПА – ТЕРПсихора; последним слогом одного и первым слогом другого сплетаются имена обеих муз: Музыка и Пляска сливаются. Место их соприкосновения – тело человека: вливается музыка, изливается танец. Музыка, проникая в тело, вызывает внутреннее Движение, которое ищет воплощения и находит свое осуществление в Танце.

Так солнечный Свет, проникая под стекло парника, превращается в невидимую Теплоту, которая находит свое воплощение в видимом Росте согреваемого растения.

Рим.Февраль, 1911.Человек и ритм[37]

Система и школа Жака Далькроза

La danse peut révéler tout ce que la musique recèle…

Beaudelaire.Осенью 1910 года, после одной из моих лекций в Петербурге, одна наша известная певица подошла ко мне с вопросом, знаю ли я про Школу Ритмической Гимнастики Жака Далькроза в Женеве? Я в первый раз слышал имя. Через несколько дней один приятель привез мне книжку из Москвы, где, оказывается, есть филиальное отделение, – книжку, показавшуюся мне мало интересной[38]: рисунки гимнастических поз, условные знаки телесных движений, нотации ритмических движений; все вместе произвело на меня впечатаете руководства к гигиене для среднеучебных заведений: я «подержал в руках», перелистал, – и совершенно не отдал себе отчета ни в философской подкладке, ни в художественной применимости. В Берлине, случайно упомянув его имя, я узнал, что Далькроз не в Женеве, что он уже второй год в Дрездене, и из того, что я услышал, я понял, что все это гораздо интереснее, чем представлялось мне из книги.

Около Дрездена, в живописном местечке, носящем сладкозвучное имя «Hellerau», возникает учреждение, которому, конечно, суждено сыграть роль в культурном развитии будущих поколений. На лоне природы, вдали от городской суеты, воздвигается огромное здание-дворец для художественно-физических упражнений «Школы Ритмической Гимнастики» Жака Далькроза (Jaques Dalcroze). Изобретатель новой системы музыкального воспитания, этот удивительный педагог, после двадцати лет скромного преподавательства в Женеве, нашел в Дрездене людей, которые так фанатично уверовали в силу его принципов, что в течение года собрано более трех сот тысяч марок, и теперь строится дворец с залой в 46 метров длины и 14½ метров высоты, с выходами в сад, где площадь для упражнений на открытом воздухе[39]. Уже прокладывается электрический трамвай для соединения предместья с городом; уже вокруг будущего дворца целая колония – частью новая, вызванная Школой Далькроза, частью старая, состоящая из огромной мебельной фабрики с пристройками и службами, в которых ютятся многочисленные семьи рабочих. Эта фабрика с рабочим населением больше всех других условий прельстила Далькроза и заставила его предпочесть Hellerau Берлину, где он совсем, было, решил основаться. Эти семьи, кишащие детьми, представляли для него неоценимый педагогический материал, – никогда не переводящийся и всегда под рукой. В своем письме к устроителям Геллерауской колонии он писал, что именно наличность этого рабочего населения заставляет его согласиться, так как благодаря этому он видит возможность «d'ériger le rythme en institution sociale». Чтобы войти в самую суть системы Далькроза, не вижу лучшего пути, как изложение того, как он сам до нее дошел.

Далькроз музыкант, и музыка была его исходной точкой. Он прежде всего пришел к убеждению, что детей начинают учить музыке слишком рано; искусство – передача прочувствованного, детей же начинают учить передавать музыку раньше, чем они могли прочувствовать. Надо развить музыкальные способности прежде, чем обучать владению инструментом. Как же заставить ребенка прочувствовать музыку? Двумя главными элементами она запечатлевается – ритмом и мелодией. Практика показала, что ребенок не может зараз схватить оба элемента – он должен их усвоить порознь. Далькроз начинает с ритма, и вот почему. Мелодия – есть нечто вне человека существующее, мы воспринимаем ее со стороны: заучивая мелодию, мы внедряем ее в себя; ритм, напротив, – в нас самих, нашими движениями мы сами его осуществляем и, заучивая ритм, мы не в себя внедряем, а из себя выявляем. Полагаю, что понятие ритма достаточно ясно для всех, но хочу сказать несколько слов о переходе временного ритма в пространственный и о их слиянии, так как в этом, собственно, корень разбираемой системы.

Ритм это то деление времени, которое получается от звуковых ударов, повторяющихся в известной установившейся правильности и разделенных остановками, отдыхами; правильность эта бесконечно разнообразна по скорости, тяжести и группировке возвращающихся ударов[40]. Потребность в делении времени так же врождена человеку, как и потребность в делении пространства, и средства к тому в самой его природе: дыхание – первый делитель времени, походка – первый делитель пространства. Физическим своим существом, значит, – мускулами своими, мы осуществляем деление пространства и времени. Вот как говорит об этой роли дыхания известный исследователь ритма, Матис Люсси. «Дыхание – прототип музыкального такта, родоначальник ритма. В дыхании заключается способность измерять время и давать нашей душе ощущение отдыха, остановки во времени. В самом деле, дыхание состоит из двух физиологических моментов: вдыхание и выдыхание. Вдыхание есть действие; выдыхание представляет отдых, остановку. Вдыхание соответствует слабой части такта, выдыхание символизируется сильной частью такта». И с тем ясным сознанием мировой связи и единства всех проявлений жизни, к которому неминуемо приходят все исследователи, каждый своим путем, Матис Люсси прибавляет: «Брать и отдавать, такова физиологическая функция человека. Первое, что делает новорожденный, – он вдыхает, берет воздух. Последнее, что он делает, – он выдыхает, отдает последний вздох: это тоже остановка, конечный отдых»… Походка не с такою необходимостью присуща человеку, как дыхание, но она имеет то преимущество, что зараз делит и пространство, и время: когда мы идем ровной походкой, мы шагами своими делим версты на аршины, но мы в то же время делим часы на секунды. Представьте, что вы слышите музыку и что вы палочкой отбиваете по столу каждую «четверть»: этими щелкающими ударами вы будете делить время на равные части. Теперь представьте, что вместо палочки у вас кисть, вымазанная черной краской, а вместо стола – движущаяся пред вами бумажная лента: каждый удар кисти, отмечающий музыкальную «четверть», будет вместе с тем класть черный след на бумаге – будет делить пространство на равные части. Представьте, наконец, что перед вами не бумажная движущаяся лента, а что сами вы бежите, скажем, по гладкому полу и отбиваете «четверти» не палочкой, а собственными ногами: вы будете собственным вашим существом делить зараз и время, и пространство, – телом своим вы будете осуществлять слияние ритма временного и пространственного. Этих указаний достаточно для дальнейшего уразумения значения ритма в разбираемой системе. Скажу только еще, что из этого свойства походки – зараз делить пространство и время – проистекает неизмеримая ценность ее, как выразительного средства, в тех искусствах, которые зараз воспринимаются зрением и слухом; о степени и разнообразии этой выразительности мы поговорим дальше, – не даром Бальзак называл походку «la ptiysionomie du corps».

Ритм, следовательно, присущ природе человека. Были сделаны следующие опыты: ребенка заставляли пальцем приподнимать висящую на нитке тяжесть; особый прибор отмечал промежутки поднятия и потраченное усилие. Оказывается, промежутки – сперва неравные, беспорядочные, и только понемножку вступает порядок, устанавливается ритм, который уже не меняется. Интересно, что интервалы эти у разных детей не одинаковы, что, следовательно, ритм есть величина каждому человеку лично присущая; более того, оказывается, что ритм каждого человека есть величина постоянная, т. е., что те интервалы, которыми он отмечал поднятие тяжести, остаются неизменно его природе присущими, когда он не под влиянием каких-нибудь посторонних воздействий. Другое важное наблюдение, отмечаемое тем же прибором, это то, что, как только устанавливается ритм усилия, так наступает уменьшение в трате сил. Понятна мудрость народов, которая от века сопровождала телесную работу пением.