Полная версия:

Екатерина Фурцева. Женщина во власти

Екатерина Алексеевна не могла и предположить, что «удовольствие» руководить театрами когда-то выпадет ей самой. И что она еще намается с прославленным МХАТом и его корифеями. Все это в не столь отдаленном будущем. Пока же Фурцева с высокой трибуны устроила ему форменный разнос:

– За последние два года из девяти намеченных к постановке новых пьес театр поставил только три. Коллектив театра долгое время работал над постановкой неполноценных в идейно-художественном отношении пьес: «Потерянный дом» Михалкова, «Кандидат партии» Крона и некоторых других. Затратив время и средства, театр не выпустил за последние два года ни одного нового спектакля на советскую тему. Если бы Комитет по делам искусств занимался этим ведущим театром страны, он мог бы не допустить подобного положения.

Данный пассаж бил в конкретную цель – по председателю комитета Николаю Николаевичу Беспалову. Сделала она замечание и в адрес Министерства высшего образования СССР. Несмотря прямое указание ЦК улучшить подготовку преподавателей кафедр марксизма-ленинизма, философии и политической экономии, оно не сделало необходимых выводов.

По данным Екатерины Алексеевны, значительная часть преподавателей не имела ученых степеней, а подготовка молодых научных кадров через аспирантуру была поставлена из рук вон плохо. Из 153 руководителей кафедр социально-экономических наук в Москве только 13 имели докторскую степень.

После констатаций настало время традиционных обобщений и обещаний. Фурцева поручилась, что столичная парторганизация «обеспечит широкое развитие критики и самокритики, добьется улучшения идейно-политической и партийно-организационной работы». Екатерина Алексеевна привычно завершила свое выступление под «продолжительные аплодисменты» собравшихся.

Сталин и его команда вполне оценили молодого амбициозного руководителя. На XIX съезде Фурцева была избрана кандидатом в члены ЦК КПСС, сделав первый шаг в высшее руководство партии.

Сталинская эпоха, однако, подходила к концу. Вождю народов оставалось жить менее полугода.

Глава 4

В борьбе за власть после Хозяина

Формальный дележ власти после смерти Сталина состоялся на совместном заседании ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР 5 марта 1953 года в присутствии Екатерины Фурцевой. Формальный потому, что узкая группа руководящих товарищей уже выработала план действий, требовалось лишь его утверждение. К этому моменту состав Президиума ЦК КПСС был в два с лишним раза шире реальной группы вождей. Поэтому, по образному выражению Александра Николаевича Шелепина, Президиум разделили на «негров», делавших всю черновую работу, и тех, кто вырабатывал «генеральную линию».

Почетный караул у гроба И.В. Сталина. Вторая справа – секретарь МГК КПСС Е.А. Фурцева. 1953 г. [ЦГА Москвы]

Крайне важно было, кто проводит в последний путь покойного вождя. Что интересно, 9 марта 1953 года на траурном митинге после похорон Сталина выступили Маленков, Берия и Молотов. Хрущев никакаких речей не произносил, из чего следует, что в узкую руководящую группу он не входил. Однако заниматься организацией траурных мероприятий в Москве ему также было «не по чину».

Похороны Сталина обернулись настоящей трагедией. В давке, как считают историки, погибла не одна тысяча людей. Определенную ответственность за это несет и Фурцева как второй секретарь и реальный руководитель Московского горкома. Впрочем, мало кто обратил тогда внимание на жертвы скверной организации. Вверху разгоралась схватка за власть.

Уже 14 марта 1953 года Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу Маленкова об освобождении его от обязанностей секретаря ЦК КПСС, «имея в виду нецелесообразность совмещения функций Председателя Совета Министров СССР и Секретаря ЦК КПСС». Расчет Георгия Максимилиановича на то, что основным центром власти станет правительство, а не Секретариат ЦК партии, не оправдался.

Такому «транзиту» всячески препятствовал Хрущев, который избавился от обязанностей хозяина столицы и выразил желание целиком сосредоточиться на работе в Центральном комитете партии. Соответствующее постановление пленум Московского (областного) комитета КПСС принял уже 10 марта. Недальновидное согласие товарищей по Президиуму ЦК вверить Секретариат в надежные (даже слишком) руки явилось для Хрущева блестящим началом властной многоходовки.

С его новым назначением значительно возросла роль столичной городской парторганизации, а с нею и героини нашей книги. Она успела немало сделать для того, чтобы создать себе имидж руководителя «нового типа». Екатерина Алексеевна мало напоминала тех, кто намеренно старался казаться проще и глупее, чем на самом деле.

Еще до своего утверждения на партийном Олимпе, примерно в 1953 году, она одобрительно отнеслась к переделке классического произведения в Театре имени Евг. Вахтангова. В спектакле «Два веронца» его создатели «отредактировали» самого «Вильяма нашего Шекспира». По воспоминаниям исполнителя роли Лаунса Владимира Этуша, несмотря на зрительский и внутритеатральный успех, советская пресса не спешила захваливать спектакль и его создателей.

Злобные критики утверждали в своих рецензиях, что вахтанговцы преступили черту, нарушив сложившийся канон, посмев исправить и дописать английского классика. Тексты интермедий заказали современному писателю, да еще с сомнительным прошлым, – Николаю Эрдману. Однако зрители не были согласны с мнением профессиональных критиков: публика рукоплескала без оглядки, и в числе прочих «незабвенная Екатерина Алексеевна Фурцева», которой очень понравился новаторская по тем временам постановка.

Тем временем, наглядевшись на неосторожные действия товарищей по ЦК в годы «культа личности», ее патрон сделал первый шаг к единоличной власти максимально осторожно. Иначе повел себя Берия, вздохнувший после кончины Хозяина с невероятным облегчением и сразу же позволивший товарищам разглядеть в себе кандидата в единоличные властители. К тому же стало известно, что органам государственной безопасности на местах по указке Берии было направлено распоряжение собирать компрометирующие партийных и советских руководителей материалы.

В устранении Берии решающую роль сыграл Хрущев. Он, Маленков и Булганин поодиночке переговорили со всеми членами Президиума ЦК, и те с готовностью присоединились к Никите Сергеевичу. Фурцеву в свои планы он, видимо, не посвящал.

Как некогда Сталин, Хрущев, чей «талант общения» был поистине выдающимся, сделал ставку на партийный нобилитет. Руководители ЦК национальных коммунистических партий, обкомов и крайкомов часто звонили секретарю (с сентября 1953 года – первому секретарю) ЦК или заходили к нему, а потом с восторгом рассказывали друг другу, что наконец нашелся руководитель партаппарата, готовый выслушать их с любовью и вниманием, дать полезные советы и при необходимости внести коррективы, руководитель, с которым можно свободно обмениваться мнениями о жизни парторганизаций. Как водится, в числе прочих заходила к Никите Хрущеву посоветоваться и Екатерина Фурцева, на которой теперь лежала львиная доля ответственности за происходящее в столице.

По мере неуклонного продвижения на властную вершину Хрущев постепенно подтягивал за собой проверенные кадры. Пост «хозяина столицы» был пусть и не первостепенным, но крайне важным. И Никита Сергеевич решился на серьезный шаг. Впервые за многовековую историю он посадил на город не «хозяина», но «хозяйку».

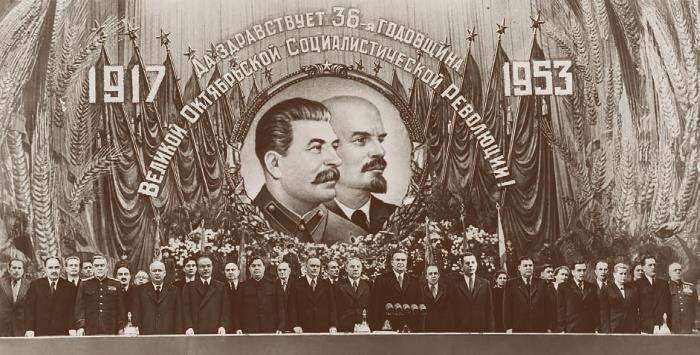

В президиуме торжественного заседания Моссовета.

Слева направо: М.З. Сабуров, М.Г. Первухин, Н.Н. Шаталин, Н.А. Булганин, А.И. Микоян, П.Н. Поспелов, Н.С. Хрущев, М.А. Суслов, В.М. Молотов, П.К. Пономаренко, Г.М. Маленков, М.Ф. Шкирятов, Н.М. Шверник, А.Н. Несмеянов, К.Е. Ворошилов, М.А. Яснов, Н.М. Пегов, Н.А. Михайлов, К.С. Кузнецова, И.В. Капитонов, В.Д. Соколовский, В.И. Третьякова, В.В. Гришин, А.П. Волков, Е.А. Фурцева, З.В. Миронова, А.М. Пузанов, Г.К. Жуков.

1953 г. [ЦГА Москвы]

Екатерина Алексеевна была избрана первым секретарем Московского городского комитета КПСС 29 марта 1954 года вместо Ивана Васильевича Капитонова, занимавшего этот пост с 1952 года. В ее прежнее кресло пересядет Иван Тихонович Марченко, ранее возглавлявший Советский райком г. Москвы.

Собственно, в паре в ним Фурцева будет определять столичную политику в самый разгар недолгой хрущевской «оттепели». Правда, если она оставит пост первого секретаря МГК 25 декабря 1957 года, то Марченко продержится до 15 июля 1959 года, поработав и при сменившем Фурцеву Владимире Ивановиче Устинове.

После ликвидации Берии Хрущев разделался с другим кандидатом в сталинские наследники – Маленковым. Огромную роль в этом сыграла поддержка Никиты Сергеевича со стороны первых секретарей обкомов и горкомов партии. Следует заметить, что в столице СССР Фурцева пристально следила за тем, чтобы по количеству портретов Маленков не опережал Хрущева. К наглядной агитации относились тогда очень серьезно.

27 февраля 1955 года Е.А. Фурцеву избрали в Верховный совет РСФСР. Если Верховный Совет СССР и играл некоторую роль в реализации власти, то Верховный совет РСФСР был чисто декоративным учреждением. Однако избрание его членом, если это не был тщательно профильтрованный рабочий от станка, было неким индикатором принадлежности конкретного деятеля к политической, экономической или культурной элите.

Вскоре Хрущев добился отказа от установившейся еще со времени Ленина традиции, когда на заседаниях Президиума (Политбюро) ЦК председательствовал не Генеральный секретарь (секретарь) ЦК, а председатель Совета Министров (Совета Народных Комиссаров). На Сентябрьском 1953 года пленуме ЦК КПСС Маленков еще председательствовал, но повестку дня определял уже Никита Сергеевич.

Вопрос о снятии Маленкова с поста председателя Совмина был предрешен 22 января 1955 года на заседании Президиума ЦК КПСС. На активе Московской городской организации КПСС 2 июля 1957 года Фурцева выдала официальную версию инкриминированных ему ошибок и просчетов:

– Тов. Маленков, будучи председателем Совета Министров СССР, не оправдал высокого доверия партии и народа, допустил грубые политические ошибки, извратил ленинскую линию на преимущественное развитие тяжелой индустрии, давал путаные установки по вопросам внешней политики…

Припомнила она Георгию Максимилиановичу и запущенное состояние сельского хозяйства.

Итак, к политической игре Фурцева волею судеб оказалась в стане победителей. На пленуме ЦК Компартии Украины 18 февраля 1955 года Хрущев с чувством глубокого морального удовлетворения заявил:

– Товарищ Маленков, видимо, упоенный положением председателя Совета Министров, думал, что теперь он может все сделать. Он произнес необдуманную речь, в которой заявил, что в два-три года мы добьемся изобилия продовольствия и предметов потребления… А как реагируют простые люди на такие речи? Мне товарищ Фурцева рассказывала. Приехала к ней родственница из деревни. Она спрашивает ее: «Как дела у вас в деревне?» – «Ничего, – отвечает, – теперь стало веселее. Товарищ Маленков хорошо выступил и пообещал нам, что скоро будет изобилие всех жизненных благ»… Эта крестьянка говорит: «У нас Маленкова называют Георгием Победоносцем». Ну, для крестьянки, может быть, он победоносец, но мы-то знаем, какой он победоносец.

Партийные и государственные деятели в Кремле.

За столом Н.С. Хрущев, вторая слева – Е.А. Фурцева. 1955 г.

[ЦГА Москвы]

Вслед за Маленковым настал черед Молотова. Первый удар ближайший соратник Сталина получил на заседании Президиума ЦК КПСС 19 мая 1955 года, когда была единогласно осуждена его позиция по югославскому вопросу.

Впоследствии, на активе Московской городской организации КПСС 2 июля 1957 года, Фурцева с возмушением рассказывала:

– Дело дошло до Пленума [ЦК], который единодушно осудил неправильную, ошибочную линию Молотова. Но он в заключительном слове не нашел мужества признать свои ошибки. Он в заключение сказал: «Я член партии, будет решение – я подчинюсь».

Негодование ее вызвало грубое нарушение «канона» – тот факт, что Молотов не соизволил покаяться, а лишь подчинился воле большинства.

Екатерина Алексеевна припомнила Вячеславу Михайловичу и его жесткую позицию в отношении Австрии, которую, напомним, освободил от советской оккупации «добрейший» Никита Сергеевич – как теперь понятно, совершенно напрасно.

– Или, например, почему надо было возражать против нормальных отношений с Австрией – страной, находящейся в центре Европы, – недоумевала Фурцева, – зачем нужно было держать огромное количество наших вооруженных сил в этой стране, которая была в состоянии оккупированной страны? Разве это подтверждало миролюбивость внешней политики нашего государства?

Ее миролюбие, в духе хрущевских заигрываний, распространялось и на Японию.

– Почему надо находиться в состоянии войны со страной, с которой мы можем жить дружно? – вопрошала Фурцева актив Московской городской парторганизации, где каждый был спецом по внешней политике, не менее серьезным, чем она сама. – Подписание договора с Японией бесспорно внесло бы огромную разрядку в международную обстановку на Дальнем Востоке, а между тем т. Молотов возражал и против нормализации отношений с Японией.

Об итогах Июльского пленума ЦК КПСС Фурцева сообщила 22 сентября 1955 года на закрытом партсобрании коммунистов Большого театра СССР. В свете подтвержденного партией курса на приоритет тяжелой индустрии становилось ясно, что отраслевые дисбалансы никуда не денутся и экономического стимулирования сельского хозяйства не предвидится. А значит, нужно стимулирование моральное.

Фурцева отметила, что Большой театр вел общественную работу, его артисты (тут надо прежде всего помянуть Ольгу Васильевну Лепешинскую – гениальную балерину и общественно активного человека) выезжали в колхозы и на целину, однако все же недостаточно.

– Нельзя отрываться от жизни, нужно знать жизнь, нужно быть вместе со своим народом. Композиторам надо чаще ездить [на места], композиторы должны чаще выезжать и помогать колхозной самодеятельности, выявлять творческие силы, черпать народную музыку, чтобы быть более тесно связанными с народом, доставлять большее эстетическое удовольствие нашим советским людям.

Затем Фурцева перешла к более щекотливой теме, ради которой, собственно, и почтила своим присутствием ведущий творческий коллектив страны. Москва, по выражению директора Большого театра Михаила Ивановича Чулаки, становилась центром, из которого исходил поток «дружественных связей» со всем миром, а Большой стал флагманом гастрольной деятельности. На коллектив театра, подчеркнула Екатерина Алексеевна, легла серьезная ответственность, поскольку именно по нему за рубежом судили об «облико морале» советских граждан. И Фурцева поведала о неправильном поведении некоторых творческих работников, включая ряд товарищей из Большого.

Е.А. Фурцева приветствует японскую актрису Ватанабе Мисако.

1961 г. [ЦГА Москвы]

Екатерина Алексеевна покритиковала редкое обновление репертуара ГАБТ – и, судя по выступлениям в прениях, вполне резонно. Это означает, что за культурной жизнью столицы она следила весьма пристально.

Заметим, что видные деятели отечественной культуры с удовольствием воспользовались визитом первого секретаря Московского горкома. Прославленный дирижер, лауреат двух Сталинских премий Кирилл Петрович Кондрашин высказал пожелание:

– В Москве членам правительства не мешало бы посетить симфонические концерты – это вызвало бы огромный интерес к симфонической музыке.

В завершение собрание избрало делегатов на XIV партийную конференцию Свердловского района Москвы. По предложению Чулаки в список для тайного голосования включили Фурцеву, и ее поддержали 312 человек из 322.

Тогда же Фурцевой довелось определять судьбу Дворца Советов. Дворец – наверное, самый известный и провальный долгострой эпохи социализма. О его возведении объявили еще в 1922 года на I съезде Советов СССР. В 1931 году академик Борис Михайлович Иофан подготовил проект грандиозного сооружения в 460 этажей с колоссальной фигурой Ленина наверху, а 13 июня ЦИК СССР принял решение разместить его на месте храма Христа Спасителя, «со сносом самого храма и с необходимым расширением площади».

Хрущев предложил уйти от гигантомании и возвести дворец по канонам высотного здания МГУ имени М.В. Ломоносова. По итогам обсуждения сначала в московском городском и архитектурном руководстве, а затем и во властных институциях СССР проект Иофана был отвергнут, а 13 августа Совмин постановил объявить новый конкурс. Вслед за тем 5 ноября строительство обсуждал Президиум ЦК. Иофану, Фурцевой и руководству Моссовета поручили «организовать обсуждение и дать предложение о сроках».

Запоминающимся оказалось выступление Екатерины Алексеевны в Академии общественных наук в том же году. По рассказу партаппаратчика Д. Квока, на сцену вышла стройная, красивая, молодая женщина. Все обратили внимание на то, что на всем протяжении своего выступления она обходилась без бумажки. Начала просто: забавно рассказала о собственном детстве, романтически о юности. Не без кокетства заявила:

– Я тогда не думала о том, что мне придется выступать перед столь серьезной аудиторией.

Затем перешла к работе Фрунзенского райкома КПСС. Без занудства и даже с юмором говорила о том, как жить дальше. Рассказала о планах промышленности, строительства, образования, о том, как сделать СССР самой передовой страной мира. Когда Екатерина Алексеевна закончила выступление, зал едва ли не поднялся. Оратора не просто наградили, как тогда говорилось, бурными продолжительными аплодисментами: многие в кулуарах подходили к ней лично поздравить с нетривиальным выступлением.

Впрочем, настоящий фурор для партийцев только готовился – и, похоже, без участия Фурцевой. В конце января – начале февраля 1956 года, в рамках подготовки к XX съезду партии, на заседаниях Президиума ЦК КПСС активно обсуждался вопрос о роли Сталина как партийного и государственного деятеля. Хрущев по конъюнктурным соображениям выдвинул и отстаивал идею «обстрела культа личности», не встретившую одобрения других сталинских соратников. Самым категорическим противником оказался Вячеслав Михайлович Молотов. Меньшую принципиальность, но все же проявил Лазарь Моисеевич Каганович, громче всех певший Сталину дифирамбы в тридцатых годах.

Георгий Максимилианович Маленков вначале скорее сходился во мнениях с Хрущевым, однако итоговое предложение человека, длительное время курировавшего при Сталине карательно-репрессивные органы и крайне заинтересованного в фильтрации информации, было простым и гениальным – не делать доклада о Сталине вовсе.

В разгар споров, 13 февраля, новые вожди партии получили сообщение о том, что наконец готов к открытию музей на Ближней даче Сталина (Кунцевской). Обстановку восстановили после того, как «Берия-Берия», в соответствии с частушкой 1953 года, «потерял доверие, а товарищ Маленков надавал ему пинков». Вначале предполагалось, что первыми посетителями музея станут делегаты XX съезда КПСС, однако после определения посмертной судьбы Сталина открытие музея не состоялось, притом что уже было принято официальное решение о назначении его директора – А.Я. Казакова. Музей вместе с другими руководящими работниками посетили Леонид Брежнев и Екатерина Фурцева. Они походили по комнатам (в отношении этой хижины дяди Тома язык не повернется сказать – залам), всё осмотрели, но ничего не решили.

О.В. Лепешинская выступает на открытии декады самодеятельного искусства, посвященной 50-летию ВЛКСМ.

1968 г. [ЦГА Москвы]

Хрущев, понимавший, что решение принимать все же придется, направил в Кунцево Дмитрия Шепилова. Тот, будучи, во-первых, убежденным сталинцем, а во-вторых, интеллектуалом (не случайно много позднее он станет самым известным после Лаврентия Берии советским архивистом), предложил законсервировать и передать музей Управлению делами ЦК КПСС, что Никита Сергеевич и сделал. Как и покойный Хозяин, Хрущев умел сдерживать одних соратников за счет других. Вероятно, в то время Шепилов, по его мнению, мог стать достойной «уздой» (термин Сталина) для Брежнева с Фурцевой. А союз между ними, «технократом» и «партийным бюрократом», мог бы получиться вполне перспективный. Однако Хрущев оказался слишком осмотрительным, а Фурцева – слишком ему преданной. Не исключено, что в этой истории – предпосылка достаточно «холодного» отношения Брежнева к Фурцевой во время первого (генерального) секретарства «дорогого Леонида Ильича».

Фурцева работала в Совете представителей делегаций исторического XX съезда, и на первом же заседании ее избрали в президиум. Выступление ее состоялось на утреннем заседании 15 февраля 1956 года, в ряду докладов руководителей крупнейших парторганизаций страны.

Фурцева вышла к трибуне своей летящей походкой, чтобы начать с комплимента нарождавшемуся на глазах вождю:

– Товарищи! В отчетном докладе Центрального комитета КПСС товарищ Никита Сергеевич Хрущев с предельной ясностью и исключительной глубиной раскрыл неодолимую силу великих идей марксизма-ленинизма в борьбе за построение коммунистического общества в нашей стране…

Поскольку намечался процесс десталинизации, Екатерина Алексеевна подчеркнула, что происходит возвращение к истокам – ленинизму, который поколение Фурцевой представляло как пору романтической юности:

– Следуя по пути, указанному великим Лениным, наша партия осуществляет огромную организаторскую работу. Проведенные под руководством Центрального комитета партии крупнейшие политические и экономические мероприятия еще более укрепили социалистический строй, упрочили союз рабочего класса и колхозного крестьянства, дружбу народов нашей Родины.

Затем Екатерина Алексеевна перешла к делам Московской городской парторганизации, ее достижениям, упущениям и планам. По легенде, в своем обстоятельном докладе она ни единого раза не заглянула в бумаги, а когда сорвала бурные аплодименты, довольный Никита Сергеевич, по легенде, с гордостью заявил:

– Молодец, это моя школа!

Главное было впереди. Утром 25 февраля на закрытом по решению Президиума ЦК заседании Хрущев сделал знаменитый доклад «О культе личности и его последствиях». Главный демиург перестройки Александр Николаевич Яковлев рассказывал впоследствии, что всё происходящее казалось нереальным, в зале стояла гробовая тишина, не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга – не то от неожиданности, не то от смятения и страха, который, казалось, уже навечно поселился в партийце. Причем самое пикантное заключалось в том, что «закрытый» доклад в целом сводился к тому, что новый Иван Безземельный пообещал советским баронам: после смерти красного Ричарда Львиное Сердце их больше не будут убивать. В реалиях тех дней обещание можно признать особо ценным.

На трибуне Мавзолея В.И. Ленина с детьми, слева направо: Г.К. Жуков, К.Е. Ворошилов, Н.А. Булганин, Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Л.М. Каганович, В.М. Молотов, А.И. Микоян, М.Г. Первухин, М.З. Сабуров, М.А. Суслов, Е.А. Фурцева, Д.Т. Шепилов, Н.М. Шверник, А.Б. Аристов, Н.И. Беляев. 1956 г.

[ЦГА Москвы]

На XX съезде Фурцева была избрана членом ЦК КПСС, а на первом Пленуме ЦК – сразу кандидатом в члены Президиума и секретарем ЦК. Вместе с Михаилом Сусловым ей, в частности, предстояло разобраться с мемориальным наследием Сталина. Как им распорядились, известно: все связанное с именем покойного Хозяина стали уничтожать, срывать или скрывать. Один за другим сносили безобразные гипсовые бюсты и талантливые монументы, вырубали флорентийские мозаики и золоченые смальты, переименовывали колхозы, заводы и населенные пункты, скрывали документы о реальной деятельности Сталина (а заодно его приближенных) в организации политических репрессий.

XX съезд КПСС нанес серьезный удар и по «старикам» из Президиума ЦК. Члены Президиума почувствовали крепкую руку первого секретаря, тем более что после укрепления своих позиций Хрущев начисто забыл о пороках «культа личности». Чтобы взять под контроль правоохранительные органы, 19 апреля 1956 года Президиум ЦК решил «децентрализовать» МВД. На обсуждении Фурцева отметилась предложением ни много ни мало как о ликвидации знаменитой Бутырки. Видимо, участие в демонтаже «культа личности» Сталина «перепахало» Екатерину Алексеевну насколько глубоко, что вызвало ассоциации с разрушением Бастилии как оплота «старого режима» во Франции. Хрущева и его команду подобная экзальтация женщины во власти не могла не насторожить.