Полная версия:

Универсум. Общая теория управления

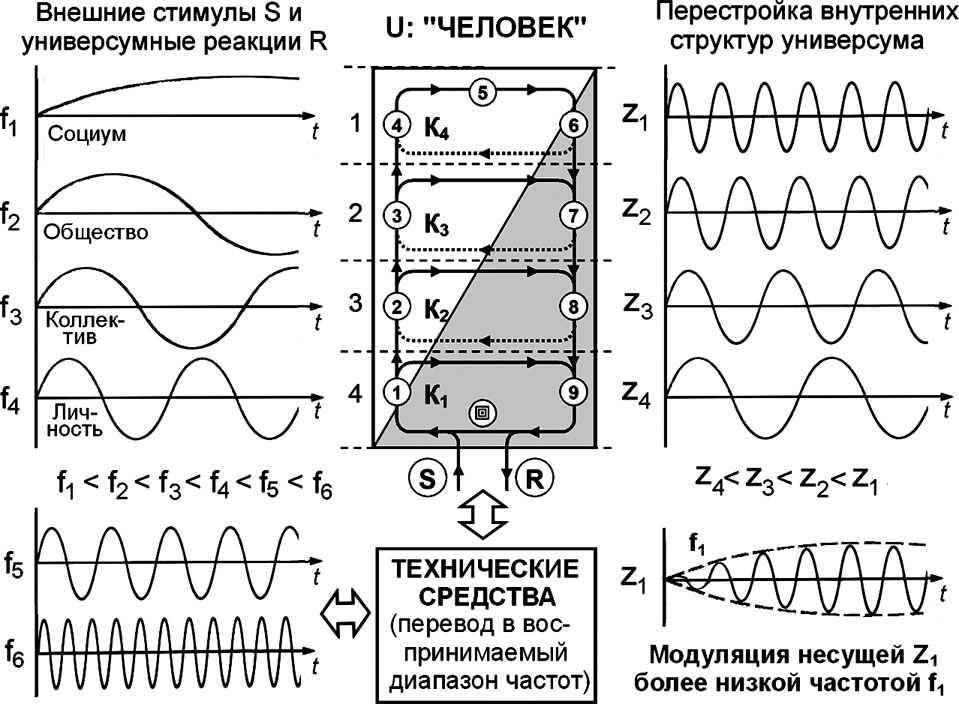

Выделение в универсуме страт и соответствующих им контуров К1-К4, входного (S), интеллектуального (I) и выходного (R) каскадов (рис. 1.11а) даёт возможность описывать особенности протекания U-потоков при различных степенях горизонтальной (цифра перед символом «U») и вертикальной (цифра после символа «U») дискретизации.

Универсумная логика (U-логика) подразумевает последовательное (как дискретное, так и аналоговое) изменение процентного соотношения между материей и информацией при движении U – потоков в вертикальном направлении и фиксацию этого соотношения при распространении в горизонтальной плоскости.

Класс универсума – количество горизонтальных и вертикальных фреймов (дискретов, квантов, кластеров) разбиения универсума. Так, универсум с тремя горизонтальными разбиениями по количеству полученных страт записывается как 4U, универсум с пятью вертикальными разбиениями (пятью каскадами) – как U5.

Матричный универсум допускает дискретизацию (по горизонтали) и каскадное разбиение (по вертикали). Такое стратификационно-каскадное разбиение универсума определяет набор фреймов (конструктов, модулей, комплексов, кластеров и т. п.), специфика каждого из которых определяется, во-первых, его ИМ-соотношением и, во-вторых, направлением проходящих через него U-потоков. Таким способом производится фреймирование универсума, т. е. его разбиение на произвольное количество фреймов (конструктов). Цифровые обозначения в матричном описании универсума, например, 4U3, говорят о том, что U содержит четыре горизонтальных уровня разбиения и три вертикальных.

Общий принцип U-стратификации позволяет в свою очередь любой из полученных фреймов 4U3 рассмотреть как отдельный универсум. Шкала горизонтального и вертикального разбиения (соответственно – стратификации и каскадизации) универсума может содержать любое количество уровней и каскадов. Это даёт возможность достаточно свободно переходить в точности описаний от одних шкал к другим, например, посредством детализации функций каждой горизонтальной страты можно преобразовать универсум класса 4U в универсум 8U или объединением уровней перейти от 8U к 4U, затем к универсуму класса 2U.

Из этих определений следует второй универсумный закон – закон Классификации:

2: Закон КЛАССИФИКАЦИИ: Универсум может быть разбит на любое положительное число страт (С) и каскадов (К). Стратификация (С)U осуществляется по Мере изменения соотношения Материя – Информация. Каскадизация U(К) диверсифицирует циклы внутренних универсумных потоков в стратах.

Математическое ограничение для этого закона составляет количество входящих в него фреймов: оно не может быть меньше произведения количества страт на количество каскадов и не может быть меньшим единицы. Одна страта и один каскад (Универсум представлен одним фреймом) позволяют рассматривать U как единую целостность, как элемент, обладающий определёнными качественными характеристиками, входящий в суперсистему «внешний мир», воспринимающий от него определённые стимулы и отвечающий на них соответствующими своей структуре реакциями.

Дальнейшее разбиение U по стратам (по горизонтали) позволяет определить «качественную шкалу» для

– 2-х страт – нижнюю страту, как относящуюся к материальным структурам, верхнюю – как относящуюся к информационным структурам;

– 3-х страт – нижнюю страту, как относящуюся к преимущественно материальным структурам, среднюю – как энергетическую (движущейся материи с повышенной степенью насыщения информацией), верхнюю – как относящуюся к преимущественно информационным структурам;

– и т. д.

Степень разбиения U по каскадам (по вертикали) позволяет определить направление U-потоков характеристик качества для

– 2-х каскадов – разделение входных стимулов S как восходящего U-потока и выходных реакций R как нисходящего U-потока взаимодействия U со внешней средой;

– 3-х каскадов – понимание входных стимулов S как восходящего U-потока, центрального каскада I как каскада внутренних преобразований U-потока и выходных реакций R как нисходящего U-потока взаимодействия U со внешней средой;

– и т. д.

Дальнейшее разбиение позволяет постепенно переходить к более детализированному описанию универсума (как объекта исследования) с сохранением его восприятия как целостной системы. Ведь действительно, целостность – это объединение противоречий, и универсум объединяет в единую систему материю и информацию, восходящие потоки и нисходящие, качественные и количественные критерии оценки, возможность одновременного рассмотрения как дискретного (цифрового) и плавно изменяющегося (аналогового) состояний.

Например, в приведенном описании матричного универсума класса 4U3 отображены четыре иерархически расположенных горизонтальных контура внутреннего обращения U – потоков: контур К1 содержит максимальную часть материальной составляющей, в контурах К2 и К3 доля информационной составляющей последовательно возрастает, контур К4 содержит максимальную меру информационной составляющей. Не будет ошибкой и определение по отношению к нижней страте всех верхних как (преимущественно) информационных, как и определение по отношению к верхней страте всех нижних как (преимущественно) материальных.

При таком подходе универсум, как и любой объект Мироздания, можно традиционно считать открытой системой. Каскад S учитывает входной U – поток, каскад R – выходной, промежуточный набор фреймов (конструктов, модулей, комплексов) I является каскадом внутренней (интеллектуальной) обработки U – потоков.

Достоинством универсумной модели описания ОЯП является возможность с необходимой точностью описать любой объект Мироздания или ход протекания любых процессов, тем самым обеспечивая состыковку ранжированного по МИ-уровням описания объектов Мироздания со всеми положениями теории управления.

Одно из философских построений стоит особенно близко к новой точке зрения. Это – диалектика Гегеля. Гегель хотел установить универсальный метод “развития” для вселенной в ее целом и в ее частях. Под “развитием” он, в сущности, понимал метод или путь организации всевозможных систем. Но гегелевская диалектика не была на деле универсальною, потому что взята из ограниченной сферы – отвлеченного мышления. Не была универсальною и позднейшая вариация диалектики – материалистическая. Но глубина и широта замысла обусловила огромное историческое влияние диалектики на развитие научной мысли [8].

Восходящий U-поток (номера 1, 2, 3, 4 рис. 1.11а) можно интерпретировать как систему последовательно возрастающего по эффективности кодирования поступающих внешних стимулов S, задающий матрицу возможных информационных состояний универсума. После принятия решения о реакции на внешний стимул (5 рис. 1.11а) восходящий поток трансформируется в нисходящий. Нисходящий U-поток (6, 7, 8, 9 рис. 1.11а) – это система декодирования информационной матрицы, определяющая все варианты возможных реакций универсума R на внешние воздействия. Чем более точно информационная матрица универсума соответствует матрице материальных состояний внешнего мира, тем менее разрушительными (или более благоприятными) для универсума являются любые внешние воздействия.

Отметим, что одним из важных свойств описанной схемы является последовательное (от «Материи» к «Информации») возрастание способности универсумных модулей к тиражированию (копированию) и параллельное повышение сложности управления ими. На нижних стратификационных уровнях способность к тиражированию минимальна, поскольку для каждого конкретного экземпляра объекта, модуля или элемента требуется наличие определённых материальных ресурсов. По мере возрастания страт сложность межэлементной «сборки» и управления их организацией увеличивается, но и растёт и их способность к тиражированию. На верхних уровнях способность к тиражированию становится минимально затратной, поскольку трансформируется в процесс копирования информации с одного материально экономичного носителя на другой. На верхнем уровне для тиражирования максимального объёма информации требуется самый минимальный объём материальных затрат, но и сложность управления передачей или запретом передачи (копированием, осваиванием, познанием и т. п.) информации при этом также достигает максимальных значений[30]. Можно сказать, что в самом общем смысле материя выражает уникальность, а информация – общность ОЯП.

Самые простые примеры информационного тиражирования: организация многоканальной (информационной) связи в одной (материальной, проводной) линии связи, передача нескольких (информационно сжатых) речевых каналов по радиолинии, нескольких каналов передачи данных по оптоволоконным линиям и т. д.

В процессе стратификации объектов Вселенной универсумный принцип изменения меРы «Материя-Информация» может легко трансформироваться в последовательно изменяющиеся производные категории описания Мироздания, например:

– в частотные характеристики элементов;

– во временные характеристики;

– в пространственные характеристики;

– в хронологический порядок образования объекта;

– в последовательность эволюционных трансформаций объекта;

Таблица 1.5

– в характеристики выделенных свойств (качеств) элементов;

– в степень сложности алгоритмической обработки U-потоков

и другие производные критерии, в конечном счёте, определяющие только одну Меру ранжирования универсумных старт – степень их информационной насыщенности. Выбор какой-либо конкретной категории в качестве критерия построения универсума зависит от решаемой задачи и общего уровня миропонимания исследователя.

Следует подчеркнуть, что универсумная модель не только не противоречит многим общепризнанным философским и научным установкам, но в большинстве случаев прекрасно согласуется с ними (табл. 1.5). Так, четыре универсальных базиса любой философии – праксиология, аксиология, гносеология и онтология, а также четыре вида причин, рассматриваемых Аристотелем, полностью соответствуют универсумной логике и содержанию ИМ-стратификации класса 4U. Более того, они однозначно соответствуют и рассматриваемым далее четырём типам схем управления – программной, адаптивной, предикционной и интеллектуальной.

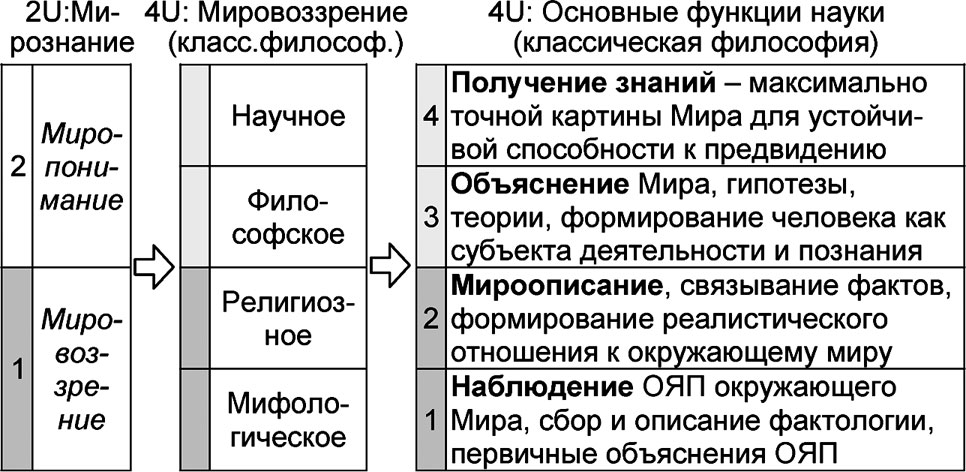

Рис. 1.15. Взаимосвязь категории мирознания с основными функциями науки

Более того, универсумная модель позволяет на системной основе провести их более точную систематизацию и исправить некоторые неточности самых разнородных описаний ОЯП. Конечно же, во многих отношениях классическая философия и её подразделы сделали несомненные успехи, но единая система, обобщающая, взаимно увязывающая весь комплекс философских знаний в гармоничную целостность научного знания отсутствует, что, конечно же, в значительной степени является источником неточностей и ошибок.

Рассмотрим ещё несколько примеров из сфер классической философии. Взаимосвязь категорий «миропонимание» и «мировоззрение» (под общим и полным универсумом «мирознание») с основными функциями науки позволяет более точно определить смысловые области классического термина философии «мировоззрение» [2] и стратифицировать основные функции науки (рис. 1.15).

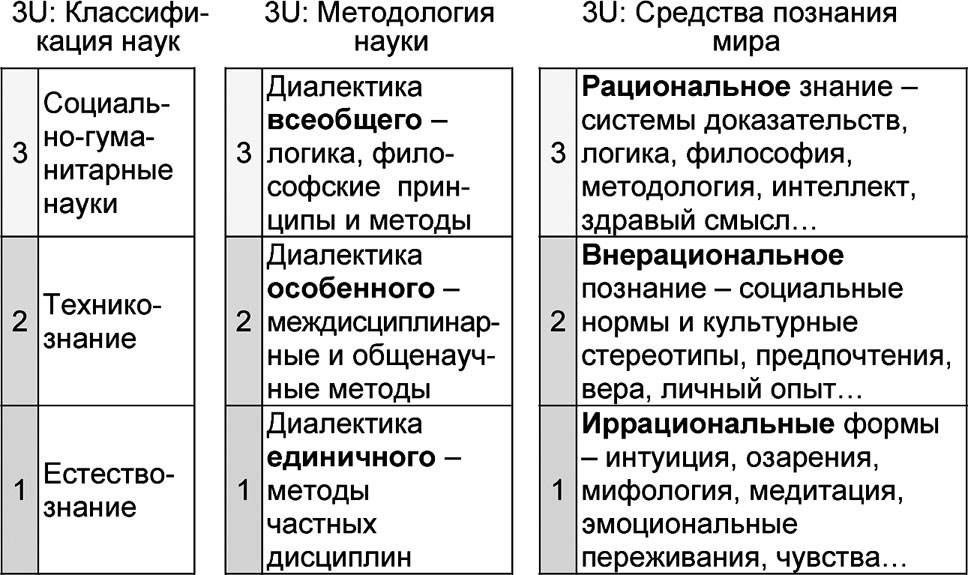

Также оказывается, что между классификацией сфер научного знания, методологическими принципами и средствами познания мира также существует весьма сильная корреляция (рис. 1.16).

Рис. 1.16. Некоторые научные понятия в универсумном представлении класса 3U

Правда, сравнительный анализ обнаруживает некоторую «размытость» смысловых объёмов различных философских понятий, например, термина «социально-гуманитарные». Так, к сфере изучения социальных систем, сфере «гражданского общества» многие философы относят в первую очередь чувственные, человеколюбивые сферы бытия – и социальное обеспечение населения (например, выплату пособий), и здравоохранение (включая процессы физического воспроизводства населении), и взаимоотношения между различными профессиональными группами населения [59]. Термин же «гуманитарное», следовательно, должен обозначать мировоззренческие, философские и духовные субстанции бытия. Если же используется связка терминов, то предметом изучения области «социально-гуманитарных» наук может явиться всё, что угодно – от частностей первого чувственного восприятия мира новорожденным до самых всеобщих, философских изысканий умудрённых жизненным опытом старцев. Впрочем, в области официальной социологии дело обстоит именно так, что вполне аргументировано подтверждается мнением специалистов [19].

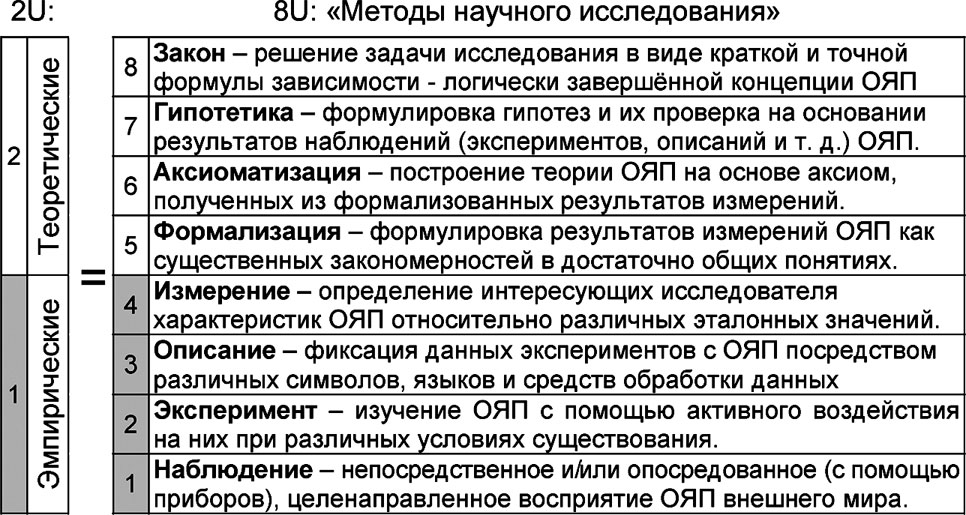

Методы научного исследования, в официальной науке распадающиеся на «эмпирические» и «теоретические» класса 2U, можно классифицировать в соответствии с универсумной логикой универсума класса 8U (рис. 1.17).

Рис. 1.17. Описание методов научного исследования классов 2U и 8U

Весьма важен также вопрос привязки универсума к частотным свойствам процессов как происходящих в окружающем мире, так и протекающих внутри универсума. Для наглядности рассмотрим её в практическом приложении для двух современных классических аспектах – социальном (гуманитарном) и техническом (естественнонаучном). Социальный аспект должен затронуть отношения «Человек – Социум», технический аспект – аналоговые и цифровые преобразования, происходящие в технических системах. С точки зрения традиционной философии, это – совершенно не связанные друг с другом объекты и явления, с точки же зрения универсумного подхода их объединяет единство происходящих в этих двух системах процессов.

Бесконечно повторяется во вселенной, на всех ее ступенях, тип волн или периодических колебаний. Волны электричества или света в эфире, волны звука в воздухе и других телах, морские волны и т. д.; даже астрономические движения светил представляют периодические сложные вибрации около общих центров тяжести. В жизни организма не только пульс и дыхание, но почти все органические процессы подчинены колебательному ритму: сон и бодрствование, работа и отдых, волны внимания и пр. Смена поколений может рассматриваться как ряд накладывающихся одна на другую волн роста и упадка жизни. Хорошо известна роль ритма в коллективном труде, в музыке, поэзии, во всех видах человеческого творчества [8].

Частотная стратификация универсума «Человек» приводит к соответствующему выстраиванию иерархических структур, коллектива (малой социальной группы), общества и всего социума, в которые входит человек (рис. 1.18), отражающих внешний мир в структуре личности человека. Пусть внешние стимулы, поступающие к конкретной личности из социальной среды, находятся на распознаваемой ею частоте f4. Эта частота (например, звуковые и световые волны) определяет период времени, в течение которого любой человек может распознать персональное обращение к нему со стороны любых представителей внешнего мира – будь то другой человек, техническая система или какие-то другие ОЯП.

Рис. 1.18. Частотная стратификация универсумных процессов (на примере взаимоотношений «человек – социум»)

Социальные процессы, происходящие в коллективе, более инерционны и, значит, имеют более низкую частоту f3. Эта частота (например, выработка норм взаимодействия и общения между членами коллектива) определяет период времени, в течение которого отлаживается и/или поддерживаются «интерфейсы» малых социальных групп. Организации взаимодействия всех членов общества в целом (например, разработка новых образовательных технологий) описываются ещё более низкой частотой f2 и определяют алгоритмику работы «интерфейсов» больших социальных групп. Ну и, наконец, диапазоны самых низких частот, представленные частотой f1, определяют самые медленные и трудноуловимые сознанием напрямую природные процессы (изменения экологической обстановки, перемещения галактик и звёздных скоплений и т. д.).

Более высокие частоты f5 и f6, (например, радиоволны, гамма-излучение) рецепторы человека распознать вообще не в состоянии, поэтому технические средства должны переводить информацию, содержащуюся в высокочастотных диапазонах, в область частот, воспринимаемых человеком – z4 и эквивалентную ей частоту f4.

Таким образом, отработка R внешних стимулов S, воздействующих непосредственно на универсум «Человек» с частотой f4 осуществляется в режиме реального времени на определённой частоте личностного восприятия z4, определяющей период считывания и рецепторной обработки человеком сигналов, поступающим из внешнего мира.

С технической стороны этому процессу соответствует алгоритмика работы радиоприёмника, имеющего один или несколько колебательных контуров, настроенных на строго фиксированные, определённые частоты.

С технической точки зрения это схема работы устройства в ограниченном диапазоне частот, представленных в аналоговом виде. С психологической точки зрения это режим жизнедеятельности человека в режиме неизбежной «бытовой суеты».

Отработка более инерционных, т. е. более низкочастотных внешних стимулов S, воздействующих на человека со стороны окружающего его коллектива (семьи, бригады, производственного отдела и т. п.) с частотой f3 осуществляется уже с некоторой задержкой ответной реакции R. Несмотря на то, что универсумные структуры, предназначенные для отработки этого класса стимулов, имеют более высокие частоты реорганизации, задержка по времени определяется более широким спектром реакций, требующих конечного времени для выбора соответствующих структурных компонент универсума, предназначенных для отработки конкретного набора входных стимулов.

Пользуясь радиотехнической аналогией можно сказать, что более высокая внутренняя частота z3 позволяет модулировать определённый низкочастотный диапазон f3. Этому описанию аналогична алгоритмика работы технической схемы, имеющей достаточно много колебательных контуров, которые имеют возможность осуществлять подстройку в ограниченном диапазоне частот. Но модуляция – это только промежуточная форма трансформации SR-сигналов. В конечном счете, сигналы высших универсумных уровней начинают приобретать частично «цифровой» характер, в которых переднему и заднему фронтам импульсов соответствуют отрезки высокочастотного сигнала, а горизонтальным участкам вершины и основания импульса – низкочастотный сигнал.

В качестве наглядного примера уместно будет вспомнить, что сенсорные системы живых существ, включая человека, воспринимая различные аналоговые сигналы внешнего мира, поставляют их для дальнейшей обработки мозгом именно в цифровом, а точнее в импульсно-пакетном виде. Именно множество «точек отсчёта» модулированного сигнала позволяет выстраивать сложные причинно-следственные связи[31] описания процессов. Чем выше модулируемая частота – тем более сложный процесс она способна представить в виде цепочки причинно-следственных связей.

Отработка ещё более низкочастотных стимулов S, воздействующих на человека со стороны окружающего его общества (административных органов, средств массовой информации, производственного предприятия и т. п.) с частотой f2 осуществляется с ещё бо́льшей задержкой реакции R. С точки зрения радиотехнических аналогий процесс можно описать как возможность осуществления на частоте z2 одновременной модуляции сразу нескольких частотных сигналов, позволяющий при необходимости осуществлять выбор более эффективного канала обработки/передачи информации. Аналогична этому алгоритмика работы аналоговой схемы, увеличивающая добротность перестраиваемого колебательного контура за счёт небольшого уровня положительной обратной связи, имеющая к тому же возможность дискретного (цифрового) выбора канала связи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Его часто выражали в утверждениях типа: всё двойственно, крайности сходятся, всё имеет полюса, всё имеет свой антипод (противоположность), противоположности – это две крайности одного и того же и т. д.

2

Термин «Универсум» в классической философии – это абстрактный «мир как целое» (далее он обозначается как T). Здесь и далее он рассматривается более конкретно – в смысле «любой рассматриваемый объект, явление, процесс – как целое» (обозначается как U).

3

Понятие «пустой Универсум» здесь и далее применяется с точки зрения отсутствия составляющих его элементов (например, невозможности обнаружить x’ и x), а не с целью утверждения существования некой абсолютной пустоты, в которой совершенно ничего нет.

4

Подобное, через символ «/» написание двух слов [x, y] или союзов (например, «и/или») здесь означает возможность чтения в двух вариантах. 1) ИЛИ с первой, ИЛИ со второй частью конструкции (сильная дизъюнкция [xy’+x’y]). 2) И с первой, И со второй частью конструкции (конъюнкции двух переменных [xy]). В совокупности вся конструкция конкретизирует использование слабой дизъюнкции [x+y = xy’+x’y+xy], т. е. ИЛИ+И.

5

Следует отметить, что рассмотрение количественного критерия «объём» в логике, являющейся описанием качественных соотношений рассматриваемых субстанций, не всегда имеет достаточно внятные логичные основания.

6

Аналогичным образом выбор и объединение двух полюсов в общий провод («землю») четырёхполюсника сводит электрическую схему к трёхполюсному варианту.

7

Подобное, через символ «/» написание префиксной связки с различными формами отрицания [x’/x] здесь и далее означает логическую функцию «универсум переменной X» [x’+x = X = 1], т. е. возможность чтения конструкции как в совместном написании, так и отдельно её второй части. Данную связку можно читать и как «независимости», и как «зависимости», что уточняет контекст предложения.

8

Так, например, целостность алгоритмики работы нейронов головного мозга определяют противоположные процессы возбуждения-торможения; целостность понятия «импульс» – переход процесса из одного состояния в противоположное и обратно; понятие «напряжение» выражается знаками «+» и «—» и т. д.

9

Следует заметить, что, судя по устойчивости траекторий орбит планет и спутников, наша Вселенная с ускорением скорее сжимается, чем расширяется. Очевидно, что на определённом этапе развития физики рационально было придерживаться точки зрения Ньютона, рассматривающего частный вопрос взаимодействия только двух тел как неустойчивую «систему притяжения» – малую часть окружающего Мироздания. Современная физика, например, предлагаемая В. Г. Катющиком устойчивая «система отталкивания», необходимо учитывает влияние всего универсума «Вселенная». Она точно и адекватно отвечает на неподъёмный для современной физики вопрос о том, почему притягивающиеся друг к другу объекты образуют не сжимающуюся, а расширяющуюся Вселенную.

10

Причём люди с MEST-сознанием добросовестно пытаются найти правильный ответ на этот вопрос и даже используют для этого неоспоримые аргументы вроде «ребра Адама».

11

Российское телевидение, передача «Философские беседы» от 8 сентября 2014 г.

12

«Технари» прошлого от большинства современных «гуманитариев» отличаются тем, что смогли свои гуманитарные гипотезы не только выразить в виде строгих формул, но и создать на их основе практически работающие конструкции и системы.

13

Здесь представлены результаты логической обработки информации, а не углублённого изучения вопросов теоретической физики, поэтому в случае обнаружения объяснений, выходящих за рамки общеобразовательных курсов физики, а именно понятий, обратных «массе» и «длине», автор обращается с просьбой довести этот факт до его сведения.

14

Удобство такого обозначения и в том, чтобы не затрудняться со сменой пальцев при смене регистра на клавиатуре, где клавиши имеют соответствующую раскладку (к-г и r-u). Здесь нет ни возвеличивания в Интернете роли домена «ru», ни пропаганды чьего-либо превосходства, ни антисемитских призывов к пересмотру итогов Второй мировой войны.

15

Здесь, в определении отношений, как говориться, «крайности сходятся».