Полная версия:

Универсум. Общая теория управления

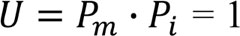

Движение характеризуется колебательными процессами, представляющими Информационные свойства Материи. Информация также может проявляться только как разновидность движения Материи. то есть мир можно представить как выраженные друг через друга две предельно обобщённые философские категории, которые в виде логического исключения[19], как известно, лишь подтверждающего правило, могут быть выражены только друг через друга:

1) Материя – всё то, что обладает Информацией;

2) Информация – неотъемлемое свойство Материи[20].

В принципе, эти определения ничем не отличаются от «атрибутивного понимания материи» классической философии, дуально дополненного «материальным пониманием атрибутивности». Вместе эти определения составляют целостность, взаимодополняя друг друга.

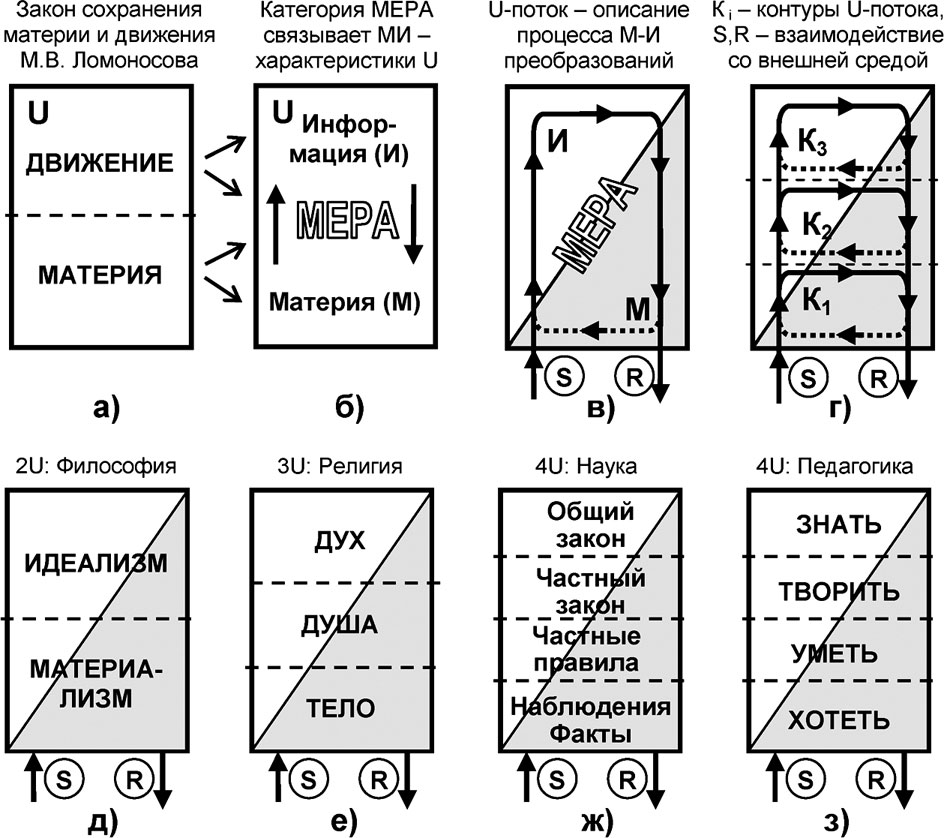

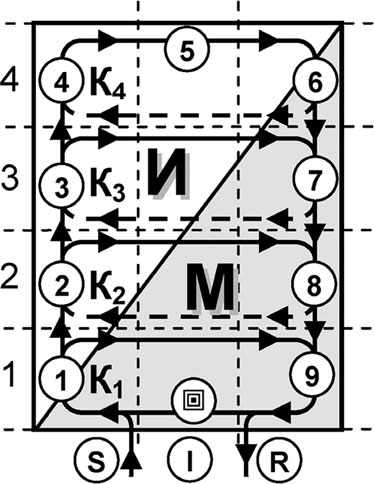

Рис. 1.9. Миропонимание в системе «Материя – Информация – меРа» (МИР)

Конечно же, человек, как и любая созданная им система, может воспринимать только ограниченную часть Мироздания. Являясь его частью, Субъект по определению, физически не способен воспринимать мир во всей его полноте. Ограниченность восприятие характеризуется Мерой, т. е. степенью полноты, определённости, точности Информации, отправляемой Объектом во внешний мир и наоборот, степенью воздействия получаемой Информации на Объект. В классической терминологии можно сказать, что Мера определяет качество как субъектно-объектных, так и объектно-субъектных отношений. Субъект способен взаимодействовать с Объектом только в соответствии с двунаправленной и определённой, ограниченной Мерой (движения Материи рис. 1.9б).

Другими словами: информацию (импульсы, колебания), генерируемую или отражённую Материальным объектом, любой Субъект (человек или система) воспринимает как свойства (характеристики, качества) Объекта, и воспринимает он эту Информацию в соответствии с доступной для рецепторов Субъекта меРой, то есть определённым диапазоном и характеристиками колебаний (вход S, рис. 1.9в).

Обратный процесс воздействия Субъекта на Объект также может происходить только в соответствии с определённой Мерой (выход R, рис. 1.9в). Процесс взаимодействия с материальным внешним миром происходит как накопление и повышение возможностей обработки информации, то есть изменения Меры – увеличения доли И по отношению к М-компонентам объектов. Информационно более ёмкие структуры объектов, отвечающие за эволюционный процесс, определяют диагональное положение показателя Меры (рис. 1.9в).

Также очевидно, что объекты мироздания не просто воспринимают и отражают материальные и информационные потоки внешнего мира, но и каким-то образом обрабатывают их, что можно представить какой-то иерархией контуров, например, К1, К2, К3 (рис. 1.9 г).

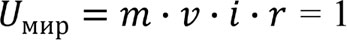

Универсум системы МИР необходимо учитывает движение как материальных, так и информационных потоков, т. е. в системе МИР он может быть описан следующей физической формулой[21]:

(1.11)

где m – масса [кг], v – скорость материального потока [м/c],

i – поле [ру=1/кг], r – скорость информационного потока [с/м или бит/с].

Размерность скорости информационного потока [с/м] станет более понятной, если наблюдение движения материального потока (метры) за определённое количество отсчётов (секунд) представить в обратном порядке – как определённое количество отсчётов (секунд) при наблюдении движения материального потока (метры) или совсем просто – в уже ставшей привычной современности размерности бит/с.

Размерность же категории поля как [1/кг], её обратность массе, давно отмечена технологами в факте уменьшения массы и физического объёма изделий при использовании информационно ёмких решений, то есть при увеличении числового показателя Меры в сторону Информации.

Из ранее полученных выражений универсумного единства прямых (материальных) и обратных (информационных) формул (1.3) следуют типовые равенства.

Например, для «ускорения – информации» (табл. 1.4)

(1.12)

для пары «импульс» – «пакет»

(1.13)

для пары «работа» – «трафик»

(1.14)

На этом свойстве и основано понятие «Мера» (Z), как отношение между «Информацией» и «Материей, которое геометрически может быть выражено диагональю, проведённой внутри универсума как соотношение информационных и материальных процессов, например, как

(1.15)

Плавное, диагональное изменение Меры может быть легко трансформировано в дискретное, ступенчатое представление с различным количеством уровней иерархии – двумя, тремя, четырьмя и т. д. Каждый уровень можно считать определённой «ступенькой», стратой возрастания информационной насыщенности рассматриваемого объекта. Если количество этих «ступенек» возрастает, то они постепенно трансформируются в плавную, аналоговую диагональ Меры.

Если практические примеры, демонстрирующие базовые философские законы системы MEST чаще всего ограничиваются известным жёлудем, который, упав с дуба, продолжил вечные циклы обновления дубовой рощи, то в системе МИР начинает работать другая модель, позволяющая единым, взаимоувязанным, целостным образом описывать гораздо более общие соотношения ОЯП окружающего мира.

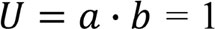

Традиционные философские, религиозные, научные и другие институты интуитивно уже давно стали использовать наряду с дихотомичным и всё более сложные виды деления и классификации объектов Мироздания, по сути своей часто совпадающие с универсумным подходом. Деление философских школ на «материалистические» и «идеалистические» (рис. 1.9д); религиозное определение человека как совокупности тела, души и духа (рис. 1.9е); научная иерархия определения общих законов окружающего мира (рис. 1.9ж); педагогика, требующая от учащегося постепенного перехода от материального «хотеть», до интеллектуального «знать» (рис. 1.9з) являются примерами стратификации ОЯП в соответствии с конструктами философской системы МИР.

В перспективе представленное в системе МИР (рис. 1.10) понятие Универсума позволяет определить как общую, так и максимально точную Меру его информационного насыщения, как, например, отношения конкретной последовательности двоичных связок выбора «да» или «нет» к общему объёму всех возможных траекторий матрицы возможных состояний.

Основной вопрос философии «о первичности материи или сознания» при этом смещается в область вариаций вопроса «Какова Мера данного Универсума?», подразумевающего ряд производных, например, «Насколько данный Универсум соответствует внешней среде?», «Насколько данный Универсум способен адаптироваться к регулярным изменениям внешней среды?», «Насколько данный Универсум способен просчитывать различные варианты развития событий?». Интегрирующим все частные вопросы является самый важный, общий вопрос способности универсума к выживанию во внешней среде: «Насколько данный Универсум способен прогнозировать будущее?».

Рис. 1.10. Миропонимание в системе «Материя – Информация – меРа»

Ценность научной теории в значительной степени измеряется ее способностью предвидеть ход событий. А предвидение может быть эффективным, если оно опирается на знание законов [32, 283].

Поскольку расчёты вариантов, прогнозирование и предвидение может осуществляться только на основе адекватного понимания законов Мироздания, то до изучения и применения этих законов на практике они необходимо должны быть представлены адекватной моделью тех ОЯП, к которым они применяются.

1.5. Универсум (U)

Рис. 1.11. Графическое представление универсума 4U3 (S – входной, I – внутренний, R – выходной U – потоки)

Система мироописания МИР позволяет определить Униве́рсум (Universum, U) – единую, универсальную единицу описания любого элемента Вселенной как единства Материи, Информации и определяющей некоторое численное соотношение между ними Меры [41]. Графически универсум можно определить как единую совокупность Материи и Информации, представленную прямоугольником, разграниченным Мерой, представляющей взаимосвязь определенного интервала количественных изменений с определенным качеством – диагональной линией, условно отделяющей пространства М (рис. 1.11, нижняя часть прямоугольника под диагональю) и И (верхняя часть над диагональю). Площадь, отделённая от внешнего мира границей прямоугольника, – это область рассмотрения всех внутренних ОЯП. Все учитываемые М и И обмены с внешней средой объединены в S-входе и R-выходе универсума.

Понятие U подразумевает объединение самых различных элементов (предметов, объектов) Мироздания для рассмотрения в качестве единого целого, имеющего свою целевую функцию (предназначение), определённые закономерности создания, ге́незиса, существования и регресса.

Организующая деятельность всегда направлена к образованию каких-нибудь систем из каких-нибудь частей, или элементов [8].

Поскольку в системе МИР не существует материи, не обладающей информацией и информации, существующей без материального носителя, информацию порождают, сохраняют и уничтожают только процессы движения материи, которые можно описать в виде движения U-потоков. Любой универсум может быть разбит на произвольное количество горизонтальных страт, имеющих свои подсистемы U-потоков. При этом рассмотрении следует учитывать, что границы между М и И составляющими на более-менее большой статистике элементов иногда удобнее рассматривать не в качестве «скачка» между дискретными стратами, а как аналоговый, плавный переход от фактологических (нижних, материальных) компонент универсума к его методологическим (верхним, информационным) составляющим[22].

Мера лежит в основе закона взаимосвязи количественных и качественных изменений. Этот закон отвечает на вопрос о том, как происходит развитие: количественные изменения на определенном этапе, на границе меры приводят к качественным изменениям объекта; переход к новому качеству имеет скачкообразный характер. Новое качество будет связано с новым интервалом количественных изменений, иными словами, будет мера как единство нового качества с новыми количественными характеристиками.

Скачок представляет собою перерыв непрерывности в изменении объекта. Скачки, как качественные изменения, могут происходить как в форме разовых «взрывных» процессов, так и в форме многоступенчатых процессов [32, 67].

Такое описание позволяет перейти от дуальной системы «Материализм-Идеализм» к рассмотрению ОЯП как аналоговых систем, состоящих из последовательности дискретных страт, расположенных друг над другом по Мере увеличения в соотношении «Материя-Информация» именно информационной составляющей универсума.

Входной U-поток рецептора S (стимул) – это внешние факторы, определяющие принимаемое универсумом давление среды. Выходной U-поток эффектора R (реакция) – отклик универсума на давление среды, которое может быть как оперативным, так и отсроченным по времени.

Внутреннее функционирование универсумов отражается в процессах, которые в обобщённом виде можно назвать информационно – материальными (ИМ), материально – информационными (МИ) или, обобщённо, универсумными (U) потоками[23]. Любые процессы, происходящие в Универсумах, могут описываться как сочетания МИ– или ИМ-, т. е. U-потоков двух видов – изменяющихся качественно и количественно.

Протекающие в универсуме U – потоки могут перемещаться в любых направлениях, но в пределе разбиваются всего на два класса:

– претерпевающие только количественные изменения при распространении в пределах универсума, т. е. это такие потоки, при движении которых их ИМ – соотношение не меняется (обозначены горизонтальными стрелками, например, участком № 5 или U-потоками между фрагментами № 3-№ 7, № 2-№ 8 и др.);

– претерпевающие только качественные изменения при распространении в пределах универсума, т. е. это такие потоки, при движении которых их ИМ – соотношение меняется (обозначены вертикальными стрелками, например, участком потока № 1-№ 2, № 2-№ 3, № 6-№ 7, № 7-№ 8 и др.).

Таким образом, в пределе U-поток может быть двух типов – количественный (движение в горизонтальном направлении) и качественный (движение в вертикальном направлении)[24]. Перемещение U – потока вверх по универсуму изменяет МИ – соотношение от М, бесконечно близкого к 100 % до уровня И, бесконечно близкого к 100 %, перемещение вниз – наоборот. Перемещение горизонтального U – потока не меняет его МИ – соотношение.

Линия U-равновесия определяет условную границу, в которой преимущественно материальные элементы универсума переходят в преимущественно информационные, т. е. на линии равновесия можно говорить о равной Мере – одинаковом соотношении протекающих в горизонтальном направлении материальных и информационных потоков.

Универсумная модель позволяет перейти от оторванных MEST-описанием материальных и информационных характеристик объектов Мироздания к размеренному, в котором Мера определяет МИ-соотношение. Это соотношение может быть как плавным, аналоговым (для больших статистических выборок качественных характеристик), так и дискретным, скачкообразным (определяемых для конечного числа качественных состояний).

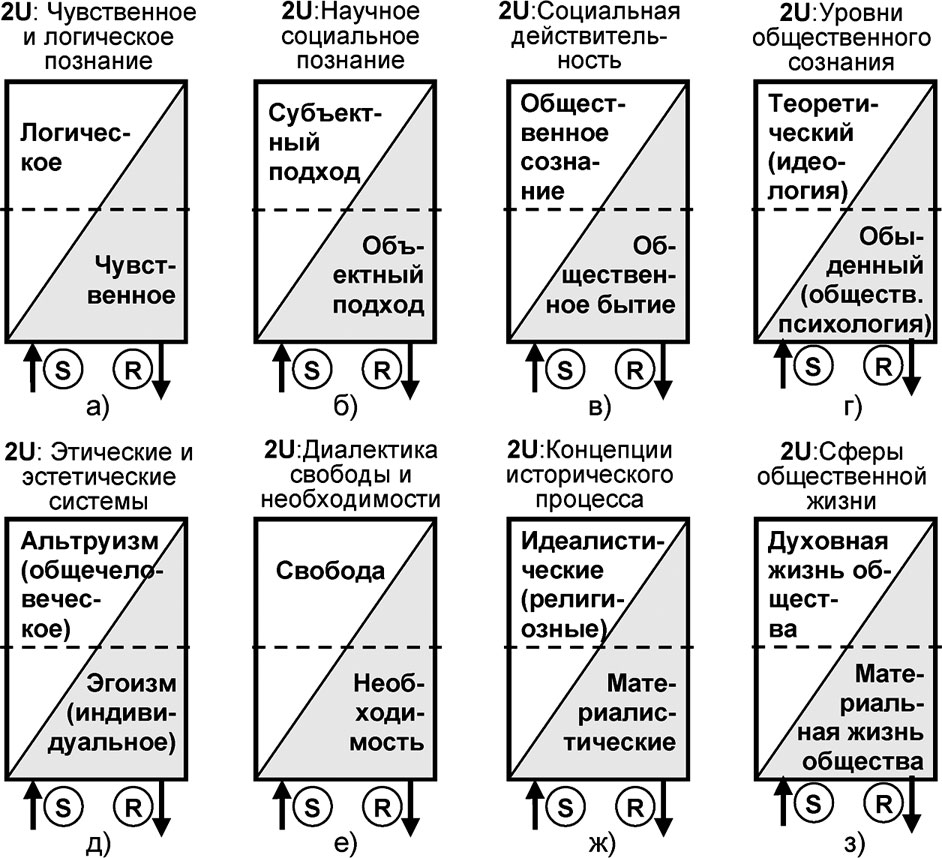

Все достаточно адекватные дуальные конструкты современной философии в мерном двухуровневом описании, во-первых, понимаются гораздо проще, во-вторых, начинают выявлять удивительно массовые совпадения в представлении протекающих в них процессов и, в-третьих, заставляют понять, что кроме дуальной пары, например, «свобода – необходимость», между этими экстремистскими крайностями существует и аналоговые, плавные переходные состояния (рис. 1.12).

В таком описании практически невозможна постановка изначально ошибочных, раскалывающих общество категорических[25] вопросов о главенстве свободы и необходимости, чувственного и логического, многих вопросов и оценок социальной жизни и т. п.[26].

Люди сами творят историю, они одновременно и авторы, и актеры собственной драмы. В обществе существуют и действуют объективные законы. Исторический процесс – результат деятельности людей, и в то же время – он объективно закономерен.

Эта ситуация ставила многих социологов в тупик… [32, 279].

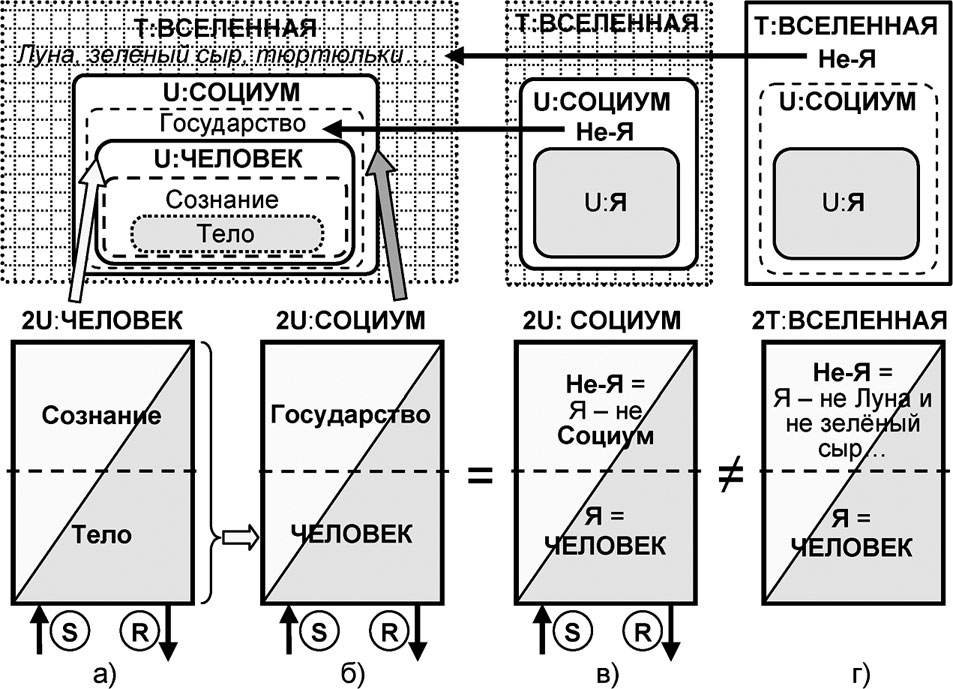

Следует сразу же отметить, что существует всего один универсум, который не может иметь предназначенных для связи с внешней средой SR-коммуникаций – это тотальный универсум T: «Вселенная» (Мироздание, Мир). Все частные универсумы U являются элементами, вложенными в тотальный универсум T. Попутно обратим внимание и на то, что именно универсум T теснейшим образом связан с классическими заблуждениями формальной логики.

Рис. 1.12. Универсумное понимание дуальных конструктов философии

Так, в виде локальных, частных универсумов, вложенных в универсум T: «Вселенная» можно представить вложенные универсумы класса 2U: «Человек» как пара «Тело-Сознание» и 2U: «Социум» как пара «Человек-Государство». Универсум «Человек» входит как вложенный, составной элемент в универсум «Государство» (рис. 1.13а, б).

Очевидно, что универсум «Социум» точно также вложен в тотальный универсум «Вселенная», где, кроме всего прочего, имеется ещё и Луна, и зелёный сыр, и волшебные палочки, а также множество других занимательных, хотя и не вполне понятных тюртюлек, логических парадоксов и вытекающих из них философских концепций.

Проблема современной логики в том, что основополагающее разделение классического «субъективного идеализма»[27] на «Я» и «Не-Я» в локальном и тотальном универсуме будут иметь различное терминологическое наполнение, т. е. разные логические объёмы понятий. Эту разницу можно проследить на примере трёх вложенных универсумов-понятий «Человек – Социум – Вселенная».

Рис. 1.13. Объёмы понятий в локальных (а, б, в) и в тотальном (г) универсумах

В случае правильного, логически обоснованного описания эквивалент утверждения «Не-Я» в универсуме «Социум» – это «Социум минус Я», то есть – «Я – не Социум» (рис. 1.13в). Оно работает, если в логике и философии используется понятие универсума, в данном случае 2U: «Социум». В традиционном же для классической философии и формальной логики случае, в которой универсум имеет смысл 2U: «Вселенная», в смысловой объём «Не-Я» входит и «Луна», и «зелёный сыр», и тайные экстремисты с явно высказываемыми мыслями, и тюртюльки, и всё прочее великое множество объектов Вселенной[28] (рис. 1.13 г).

Современная наука не использует понятие «универсум» в смысле определения границ заполнения множеств, вследствие чего склонна свои ошибки списывать на «логические парадоксы». Неразличение ею универсумов типов U и T приводит к многочисленным противоречиям и ошибкам в логических конструкциях, к волшебному появлению и/или исчезновению объектов научного изучения.

Понятие отрицания имеет два значения. Первое – это логическое отрицание, операция, когда одно высказывание отрицает другое (если высказывание Р истинно, т. е. о отрицание не-Р будет ложным и наоборот, если Р ложно, то не-Р будет истинным). Другое значение – диалектическое отрицание как переход объекта в нечто другое (другое состояние, другой объект, исчезновение данного объекта) [32, 67].

Понимание абсурда как отрицания или нарушения какого-то установленного закона широко распространено в естественных науках [30, 113].

Особенно заметным он становится, когда в качестве следствия берется явно ложное и совершенно не связанное с посылками высказывание. Например: «Если Солнце и звезда, и не звезда, то Луна сделана из зеленого сыра» [31, 104].

Посредством адекватно представленных локальных универсумов U можно описать любую количественную совокупность вложенных в тотальный универсум T разнокачественных элементов.

Все, самые разнообразные, самые далекие одни от других, качественно и количественно, элементы вселенной могут быть подчинены одним и тем же организационным методам, организационным формам [8].

Эту важнейшую мысль А. А. Богданова можно положить в основание «Первого универсумного закона» в следующей формулировке:

1: Закон УНИВЕРСАЛЬНОСТИ. Любая часть Тотального Универсума Вселенной (T) – объект, явление или процесс может быть представлена как локальный Универсум (U).

Что касается качественных и количественных характеристик универсумов, то к MEST-системе есть серьёзные вопросы. Если с пониманием категории «количество» в современной философии и логике проблем не возникает, то трактовки категории «качества» далеко не всегда однозначны, хотя среди них попадаются и вполне доброкачественные.

Качество – философская категория, выражающая совокупность существенных признаков, особенностей и свойств, которые отличают один предмет или явление от других и придают ему определённость. Качество предмета или явления, как правило, не сводится к отдельным его свойствам. Оно связано с предметом как целым, охватывает его полностью и неотделимо от него. Поэтому понятие качества связывается с бытием предмета. Предмет не может, оставаясь самим собой, потерять свое качество [http://ru.wikipedia.org/].

Поскольку в философской системе МИР любой материальный объект имеет информационные свойства, то тектологически обоснованные (табл. 1.1) понятия количества и качества выводятся очень просто:

Количество – совокупность объектов с едиными свойствами;

Качество – единая совокупность различных свойств объекта.

Опишем эти понятия более подробно.

В соответствии с включёнными в систему МИР дуальными материальному миру информационными понятиями «связь», «связка» и другими следует определить качественные изменения объектов как изменения структурные. Именно внесение изменений в структуру связей между элементами меняет качественные возможности отработки универсумом внешних воздействий.

Качество – мера информационной насыщенности универсума, сложности отображаемых им причинно-следственных связей, характеризующая меру устойчивости универсума к воздействиям внешней среды, т. е. возможную меру (степень) прогностики внешних воздействий и меру (степень) резерва работоспособности элементов, составляющих универсум. Дискретность по информационным, качественно различающимся стратам, являясь мерой структурных изменений во взаимосвязях между элементами универсума, и определяет такое понятие как «скачок» традиционной философии.

Многие преобразования или трансформации различных систем сводятся в первую очередь к изменению структуры системы и в частности к изменению числа элементов или связей между ее структурными элементами. Изменение числа элементов или связи между элементами системы приводит к изменению структуры системы. На практике часто происходит усиление, или ослабление, или даже разрыв некоторых или всех внутренних межэлементных связей и образование новых связей. Например, сильное ослабление межэлементных связей в структуре системы может привести к ослаблению устойчивости и дальнейшему распаду системы. С точки зрения системных преобразований, как социальная реформа, так и революция, являются структурными преобразованиями, но различного масштаба и глубины. Наиболее значимы и интересны те преобразования, которые ведут к образованию качественно новой системы. Количественные изменения системы, происходящие в результате процессов соединения и разделения, могут привести к общим качественным преобразованиям системы [55].

Количество – выраженная числовым значением мера различных ОЯП, качество которых принимается подобным или эквивалентным. Отсутствие предмета, соответствующего определённому качеству может выражаеться целым числом 0, наличие – целым числом 1. Так, при подсчёте количества объектов окружающего мира мы, определив меру их качественного различия, получаем числовые значения «1000000 автомобилей», «100 ракетных запусков», «500 транспортных единиц» и т. п. Изменение в критериях, признаках качественного подобия приводит к переопределению количественных характеристик. Так, разделив «10 человек» по признаку пола, мы можем получить «5 мужчин» и «5 женщин». Разница в качестве объектов обычно отражает степень их уникальности (причинности), а количество определяет степень их однокачественной тиражируемости (повторяемости).

Универсумное описание не только не противоречит классическому, но, скорее, дополняет его. Так, траектория U-потока является наглядным отражением закона перехода количества в качество и обратного ему закона перехода качества в количество[29]. Тот же самый процесс в других приложениях называется переходом от частного к общему и наоборот. Кроме того, предусмотренное диалектикой определение качества как «коренного изменение предмета, явления или процесса» [74, 56] или «наличия существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих один предмет или явление от других» [64, 237] также не противоречит универсумному определению, поскольку образование (равно как и исключение) в структуре межэлементных связей даже одной дополнительной связи действительно может внести не только плавные (аналоговые), но и коренные (цифровые, дискретные) изменения в алгоритмику SR-взаимодействия универсума с внешней средой.

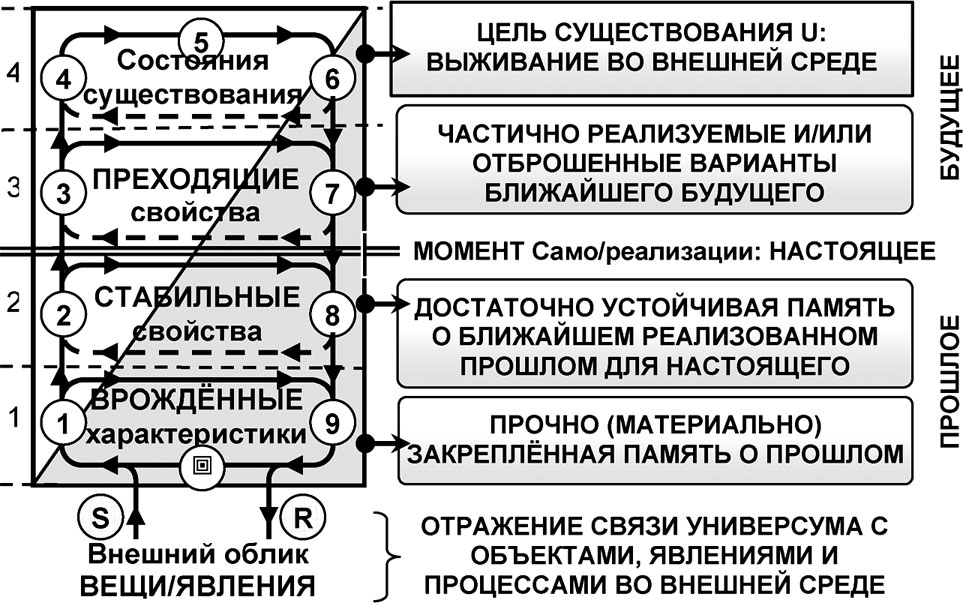

Следует отметить и другие взаимосвязи универсумного описания с классическим. Так, четыре возможных контекста определения качества по Аристотелю (работы «Категории» и «Топик») легко представить в универсумном виде, точно согласующимися с тем фактом, что любой объект Мироздания является реализацией Прошлого в Настоящем для Будущего (рис. 1.14).

Качеству (предикаменту, отвечающему на вопрос «какое?») Аристотель приписывал четыре возможных контекста: наличие либо отсутствие врожденных, исходных способностей и характеристик; наличие как преходящих, так и стабильных свойств; свойства и состояния, присущие вещи и явлению в процессе их существования; внешний облик вещи либо явления. Количеству (вопрос «сколько?») Аристотель приписывал ипостаси «множества» и «величины» в русле главной, с его точки зрения, мыслительной функции данной категории: выяснения «равенства» либо «неравенства» [9, 358].

Рис. 1.14. Контексты качественных характеристик Универсума (почти по Аристотелю)

Точное определение категорий качества и количества позволяет детализировать универсумную модель и ввести некоторые новые понятия.