Полная версия:

Анти-экономикс. Сборник статей

«Мы ищем сейчас статического стандарта заработной платы. Поле и рабочая сила предполагаются неизменными, причем методы и окружающая обстановка также остаются постоянными. Какой перманентный доход должны мы при таких условиях вменить конечной единице труда? Мы производим простейший опыт, какой только можно сделать, когда мы из общего количества рабочей силы отнимаем одного человека и так располагаем остающихся людей, что производство от этого устранения не испытывает сколько-нибудь заметного нарушения. Поле по-прежнему возделывается на всей своей площади, но оно возделывается менее полно и урожай снижается на известную величину. С другой стороны, мы можем добавить человека к имеющейся рабочей силе и так перестроить всех, чтобы в результате этого добавления не получилось никакой несогласованности. Результатом этого явится более интенсивная обработка поля и – как следствие этого – определенное увеличение продукта.

Величина, на которую уменьшается урожай, когда от рабочей силы отнимается один работник, измеряет эффективную производительность каждого работника таких же личных способностей. Представляется безразличным, какой из подобных работников выбирается для опыта. Устранение любого из них уменьшает рабочую силу на одну единицу. А мы как раз хотим измерить сокращение урожая, вызываемое изъятием из наличной рабочей силы одной единицы. Ни один человек не может получить больше того, что добавляется его присутствием к тому продукту, который могли бы создать без него земля и труд» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

И еще:

«Мы предположим, следовательно, что на большое поле выходит один человек, затем другой и третий, пока в конце их не станет двадцать. Мы предположим, что их методы возделывания почвы остаются неизменными, и отвлечемся от увеличенной производительной силы, которая на ранних ступенях возрастания рабочей силы может быть получена от кооперации» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

И далее:

«В статическом состоянии рабочая сила никогда не увеличивается и не уменьшается и методы, и условия производства остаются одинаковыми. Личный состав рабочей силы претерпевает изменения, происходящие по мере того, как один человек умирает и заменяется другим; но рабочая сила как таковая не испытывает изменения. Процессы и окружающие условия установлены» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

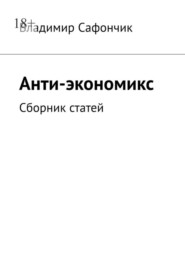

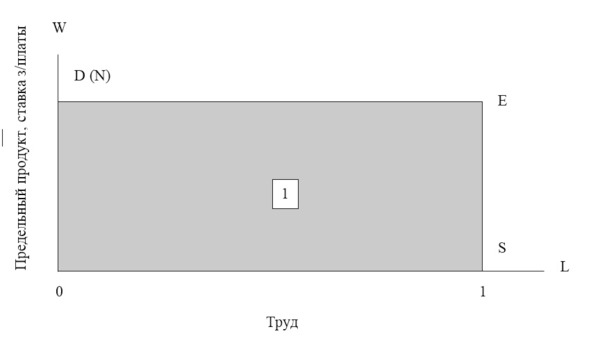

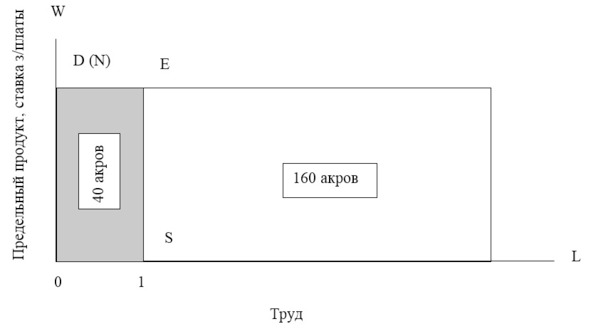

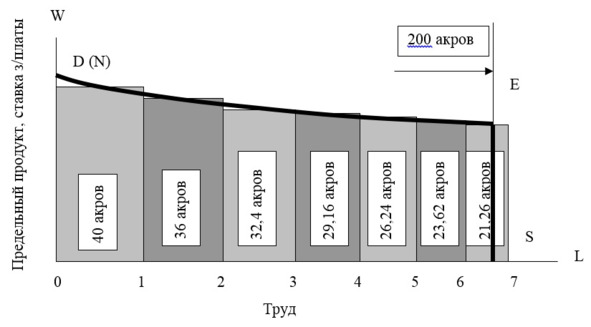

На основании результатов измерения предельного продукта каждой переменной единицы фактора производства, например, фактора труд, строится график предельного продукта данного фактора производства (см. Рисунок 8).

«Пусть число единиц труда на следующем чертеже измеряется вдоль линии AD. Пусть они вступают в работу последовательным рядом единиц, в связи с неизменной величиной капитала. Продукт первой единицы как работающей при помощи всего капитала измеряется линией АВ. То, что вторая единица добавляет к этому продукту, выражается линией А'В». Третья единица увеличивает выпуск на А"В», следующая на А»«В»» и последняя на DC. DC измеряет эффективную производительность всякой единицы труда в ряду и определяет общий уровень заработной платы. Если бы первая единица труда потребовала себе больше, чем величина DC, предприниматели устранили бы ее и заменили бы ее последней единицей. То, что они теряют вследствие устранения какой-либо единицы из всей рабочей силы, есть величина DC» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

Рис. 8. График предельного продукта труда в интерпретации профессора Кларка

«Каким же образом получается так, что продукт, вменяемый последнему работнику, устанавливает оплату всех работников? Здесь мы должны позаботиться о том, чтобы условия нашей иллюстрации были жизненными фактами. Фермер нанимает своих работников на общем рынке и платит им заработную плату в размере, который рынок некоторым путем установил. Он затем вводит своих работников на поле до тех пор, пока, согласно закону убывающей доходности, продукт конечного работника становится таким незначительным, что доставляет одну только заработную плату. Размер оплаты, нужно заметить, устанавливается, в основном, вне пределов этой фермы, и предельная производительность труда на ферме должна соответствовать этому размеру оплаты» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

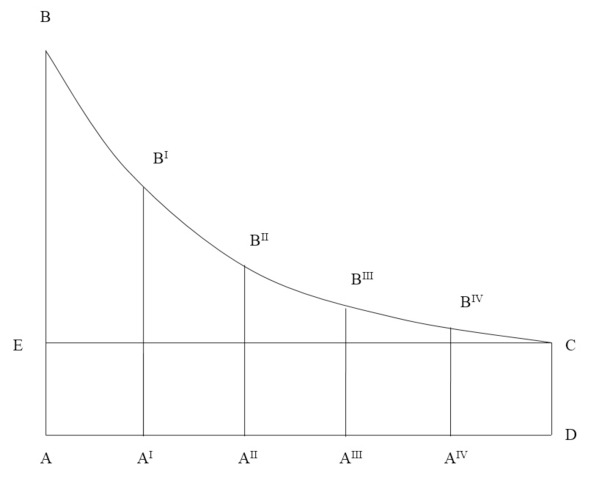

Таким же образом может быть построен график предельного продукта капитала (см. рисунок 9).

Рис. 9. График предельного продукта капитала в интерпретации профессора Кларка

«Теперь обнаруживается факт большой важности. Мы можем обернуть применение этого закона и, сделав это, получить закон процента. Пусть труд будет неизменным по величине элементом, а капитал – элементом, предлагаемым в последовательности приращений» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

Кларк пишет:

«АВ есть теперь продукт, полученный при употреблении одного приращения капитала в связи со всей рабочей силой. А'В» есть дополнительный продукт, производимый вторым приращением капитала. А"В» есть продукт третьего приращения, и DC – величина, производимая последним приращением. Эта величина DC определяет собой уровень процента. Ни одна единица капитала из данного ряда не может обеспечить для своего владельца больше того, что производит последняя в ряду. Если собственник капитала первого приращения потребует за пользование им больше этого, предприниматель откажется от этой части капитала и поместит последнюю единицу на ее место. То, что он потеряет в отношении продукта, измеряется величиной DC, непосредственным продуктом конечного приращения капитала. Она выражает эффективный продукт любого приращения, так как это есть величина, которая была бы утрачена, если бы какая-нибудь из единиц ряда была устранена» (Кларк Дж Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XII).

Прокомментируем и проиллюстрируем рассуждения и пример профессора Кларка некоторыми собственными рассуждениями и графическими схемами.

Итак, землевладелец, профессор Кларк и мы имеем участок земли площадью 200 акров, рынок труда работников, удовлетворяющих всякую необходимую потребность в них и некоторое минимально необходимое количество капитала – орудий труда, например, мотыг, достаточного для обеспечения нормальной трудовой деятельности применяемого количества работников.

Итак, в соответствии с процедурой последовательного приращения труда, на земле появляется первый работник. А у нас возникает первый вопрос: какова его производительная сила труда?

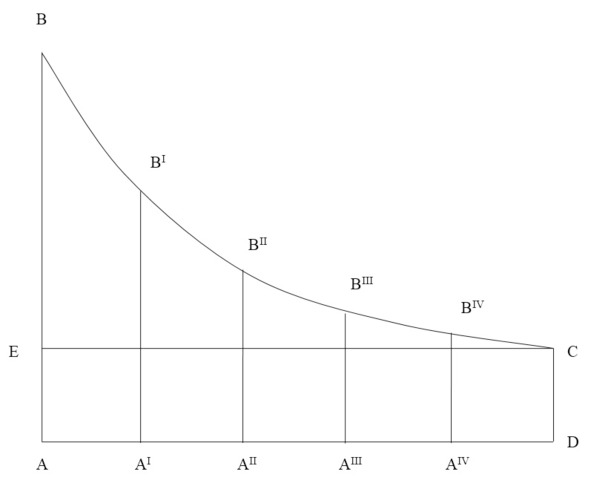

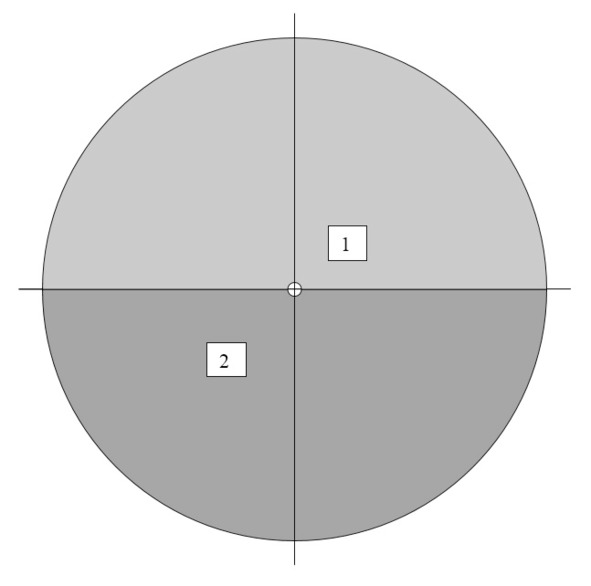

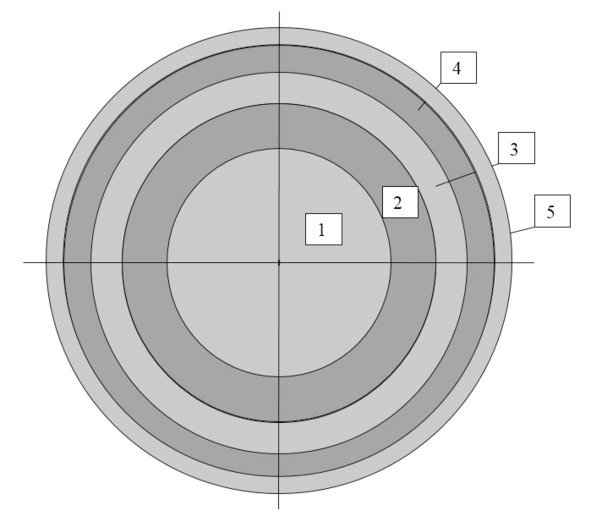

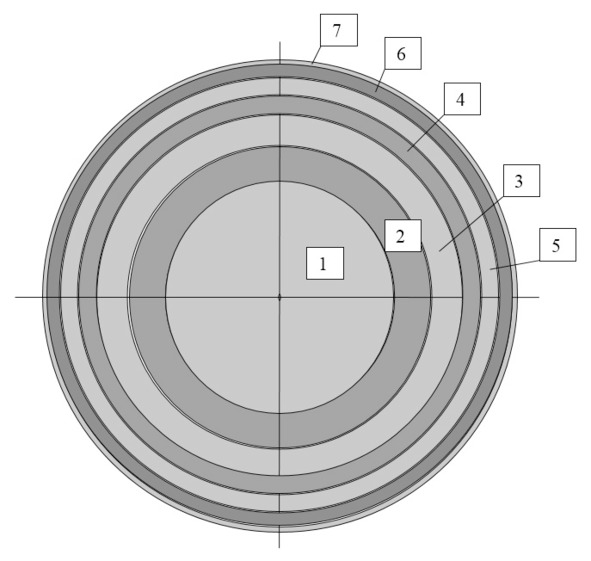

Если она велика настолько, что этот работник оказывается в состоянии за нормальное рабочее время нормальным по тем временам агротехническим способом обработать весь участок земли, то характер данного процесса производства и взаимодействия труда и земли можно изобразить так, как показано на рисунке 10. (Представим для удобства весь участок не в форме квадрата, а в форме круга той же площади, что ничуть не меняет существа дела.)

Рис. 10. Диаграмма распределения труда на земле 200 акров одного высокопроизводительного работника

Таким образом, мы видим, что при предположенном высоком уровне производительности труда один работник выполнит всю необходимую работу на всей земле, а график произведенного продукта будет представлен предельным продуктом единственного работника, как показано на рисунке 11.

Рис. 11. График предельного продукта одного высокопроизводительного работника

Здесь отрезок ES отражает и величину предельного продукта единственного работника и ставку его заработной платы.

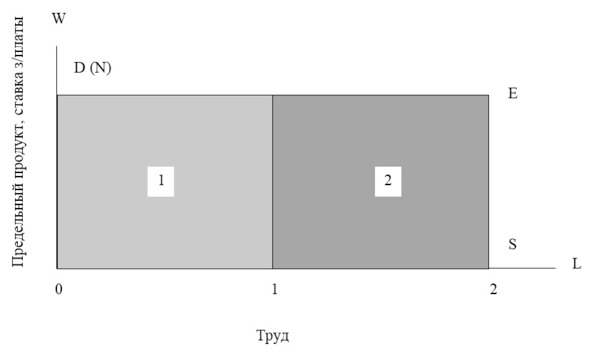

Землевладельцу может, конечно, показаться, что он может что-то выиграть, если в этих условиях возьмет второго работника, в точности соответствующего по характеру работы и производительности труда первому. И уже самого незначительного опыта всем окажется достаточно, чтобы работа обоих была организована так, чтобы каждый обрабатывал ровно половину поля. Диаграмма распределения труда на земле в этом случае будет выглядеть так, как показано на рисунке 12, а график предельного продукта – как на рисунке 13.

Рис. 12. Диаграмма распределения труда на земле 200 акров 2-х одинаково высокопроизводительных работников, работающих вполовину своей производительности

Рис. 13. График предельного продукта труда на земле 200 акров 2-х одинаково высокопроизводительных работников, работающих вполовину своей производительности

Здесь уже общий продукт труда будет представлен двумя абсолютно равными приращениями предельных продуктов труда двух работников. Величина общего продукта труда и общей заработной платы остается прежней и должна быть поделена на двоих работников поровну. А ставка заработной платы оказывается уменьшенной вдвое. Только таким образом может быть соблюдено обязательное условие статической модели экономики, выдвинутое профессором Кларком: одинаковость условий труда и его оплаты в пределах каждой группы производств.

«Мы ищем сейчас статического стандарта заработной платы. Поле и рабочая сила предполагаются неизменными, причем методы и окружающая обстановка также остаются постоянными» (Кларк Дж Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

Далее. Сочтут ли землевладелец и работники случай 2 более благоприятным, чем случай 1? Вряд ли. Уж, как ни мал в нашем примере применяемый в работе на земле капитал – мотыга, а все-таки землевладельцу выгоднее сократить и его до 1-й единицы. Да и на рынке труда желающих работать за половину обычной ставки зарплаты хотя бы и половину обычного рабочего времени в нормальных условиях найдется не много. Очевидно поэтому, что говорить о работе на этой земле при этих условиях большего числа работников вообще не приходится.

Здесь мы можем сделать вывод о том, что, по-видимому, наше предположение о столь высокой производительности труда работников в примере профессора Кларка оказалось не соответствующим его представлениям (хотя и небесполезным для целей нашего исследования).

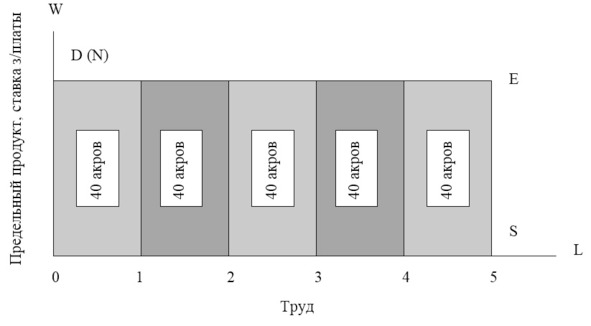

Предположим теперь поэтому, что каждый из имеющихся на рынке труда работников в состоянии с помощью мотыги обработать 1/5 часть поля в 200 акров.

Вспомним, каким образом оценивает эти условия работы профессор Кларк:

«При наличии одного человека на поле данного размера – некоторый урожай в среднем будет обеспечен. При двух работниках, однако, урожай не удвоится; ибо второй работник произведет меньше, чем первый. Это уменьшение производительности последовательных единиц труда в том виде, как они расположены при возделывании поля определенного размера, доставляет базис для общего закона» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

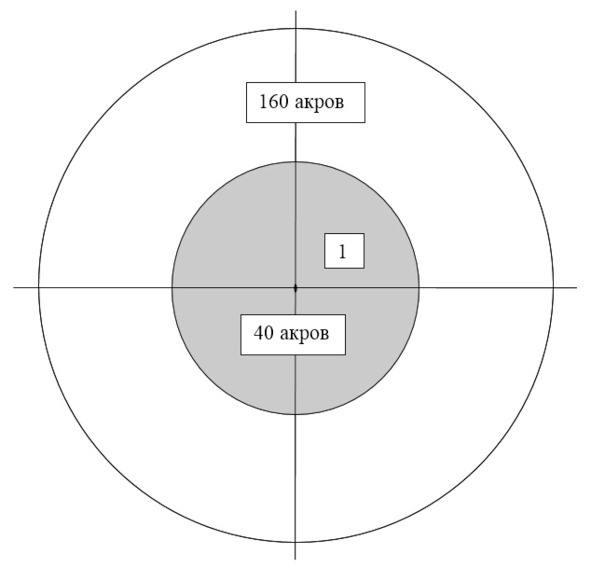

Мы же при таком предположении производительности работников уже не можем теряться в догадках о том, каким именно образом он будет получать некоторый урожай, как именно, в каких участках поля применит свои ограниченные силы наш первый работник. Очевидно, что руководствуясь универсальным принципом экономии затрат, он не станет метаться по всему необъятному для него полю и мотыжить на нем лунку за лункой, а обработает центральную часть всего поля. Диаграмма распределения труда и земли для этого случая представлена на рисунке 14, а график предельного продукта труда – на рисунке 15.

Рис. 14. Диаграмма распределения труда на земле 200 акров одного малопроизводительного работника

Рис. 15. Предельный продукт труда на земле 200 акров одного малопроизводительного работника

Применим на земле второго работника. Будет ли он повторно осуществлять ту же самую обработку на участке, уже обработанном в достаточной мере первым работником? Делать это и заставлять его делать это абсурдно. Будет ли он метаться по оставшейся части поля? Очевидно, что из тех же соображений экономии затрат он обработает участок площадью в ту же 1/5 часть от 200 акров, образующий кольцо вокруг кругового участка первого работника. Третий примененный работник поступит точно также. И т. д. до 5-ти. Если отвлечься от некоторых фактических потерь потенциально равной производительности работников, возникающей из-за возрастающей удаленности участков и возрастающих потерь времени на их передвижение к участкам и от них, то всю землю площадью 200 акров обработают таким образом 5 работников. Диаграмма распределения труда на земле и график предельного продукта труда для этого случая представлены на рисунке 16 и рисунке 17.

Рис.16. Диаграмма распределения труда

Рис. 17. Предельный продукт труда на земле 200 акров 5-ти малопроизводительных работника

Мы имеем таким образом:

– все поле нормальным образом обработано 5-ю работниками, сфера приложения труда для 6-го работника отсутствует;

– все 5 работников выполняют однородный по характеру труд равной величины;

– все имеют равную ставку заработной платы (отображаемую отрезком ES) и равную величину предельного продукта труда и величину индивидуальной заработной платы, отображаемые площадью любого прямоугольника и составляющую 1/5 часть общего продукта труда.

Вполне время возникнуть закономерному вопросу. Почему до сих пор ни на одном графике предельного продукта труда мы не наблюдали знаменитого нисходящего участка DE, соответствующего убывающему предельному продукту труда? И, соответственно, почему на этих графиках не остается никакого места для продукта фактора земля, для ренты землевладельца?

Одна вероятная причина этого может быть нами усмотрена в первую очередь. Возможно, дело в том, что мы, все-таки, неправомерно пренебрегли потерей производительности последующих работников из-за потерь времени на движение к своему все более удаленному участку и от него. Устраним отмеченный недостаток.

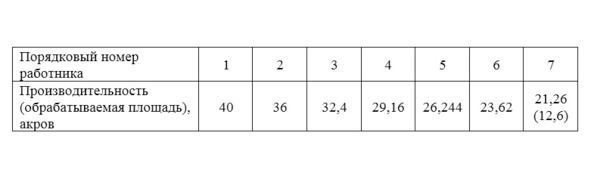

Предположим, что предельный продукт труда каждого вновь добавляемого работника по указанной выше причине уменьшается на 10%. (Строго говоря, исходя из условия равных физических возможностей работников и геометрических характеристик нашего поля математическая зависимость потерь производительности в этом случае будет несколько иной. Однако, на качественный характер обнаруживаемых нами зависимостей это не окажет значительного влияния.)

Значения уменьшающейся производительности труда и предельного продукта труда сведем в таблицу на рисунке 18.

Рис. 18. Значения уменьшающейся производительности труда и предельного продукта труда

Диаграмма распределения труда на земле для этого случая представлена на рисунке 19, а график предельного продукта труда – на рисунке 20.

Рис.19. Диаграмма распределения труда на земле 200 акров с уменьшающейся производительностью труда 7-ми работников

Рис.20. График предельного продукта труда на земле 200 акров с уменьшающейся производительностью труда 7-ми работников

Оказывается, что при этих условиях наше поле обработают при полной занятости 6 работников, причем 6-й работник будет тратить 0,41 нормального рабочего времени на передвижения к рабочему месту и от него и только 0,59 – непосредственно на производительный труд. Кроме того, необходим еще один дополнительный предельный работник, которому при его потенциальной производительности 21,26 акров вообще достанется обрабатывать только 12, 58 акров и он будет занят только 0,31 нормального рабочего времени.

Ну вот, скажет землевладелец. Вот он, искомый предельный работник и его предельный продукт труда, нормирующий ставку заработной платы всех примененных работников. Вот убывающая производительность труда. А вот «оно, дерево»! То бишь, моя земельная рента!

Ну вот, скажет вместе с ними профессор Кларк. Вот она, моя теория распределения национального дохода!

Ну, уж нет, скажет первый работник! Я работал, как и обещал, полное рабочее время, произвел свой обещанный полный продукт труда, а вы говорите, что я достоин только того вознаграждения, которое соответствует 0,31 части моего труда и моего продукта?! И к нему, с уменьшающимся, может быть, энтузиазмом, присоединятся остальные работники, которым также предлагается оплатить лишь часть предельного продукта труда каждого из них. Ведь не твоя ли это обязанность, г-н землевладелец, организовать труд на твоей земле таким образом, чтобы мы могли максимально реализовать свою производительную силу?!

И, действительно, нет, должен был бы сказать профессор Кларк! Ведь в таком процессе производства не соблюдены мною же самим сформулированные условия статической модели экономики:

1) работники одной подгруппы производства, тем более одной профессии, обладающие средней нормальной рабочей силой и производительностью должны находиться в равных и неизменных условиях труда и его оплаты;

2) в процессе приращения одного фактора производства, в нашем случае труда, второй фактор, в нашем случае земля, будучи, как и другие факторы мобильной перманентной и гибкой, должна соответствующим образом без увеличения своего количества трансформироваться и подстраиваться под изменяющееся количество фактора труд.

И, действительно, земля – не земля, а землевладелец с помощью профессора Кларка вполне мог бы организовать работу на своей земле таким образом, чтобы удовлетворить обоим вышеназванным условиям статической модели экономики.

Попытаемся сделать это за них.

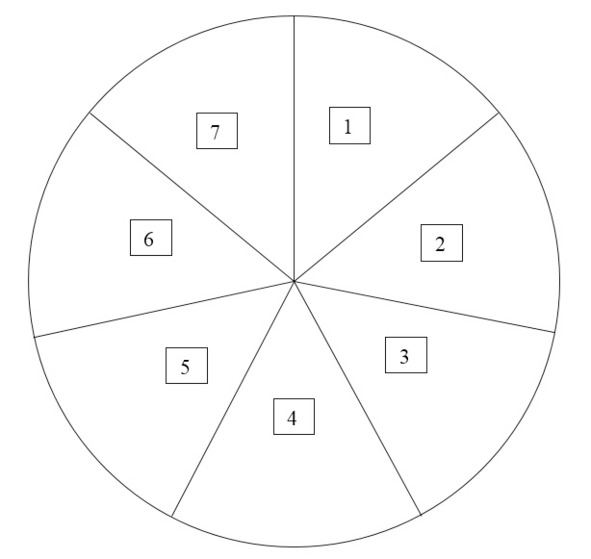

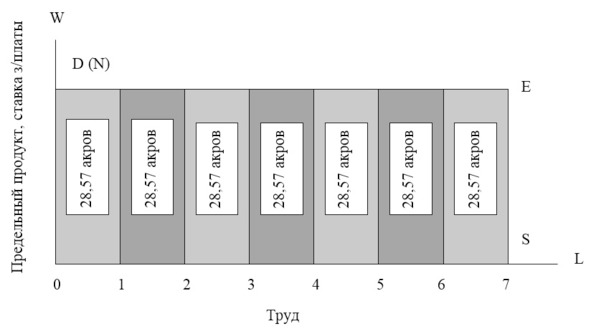

Соответствующие диаграмма распределения труда на земле и график предельного продукта труда для такой эффективной организации представлены на рисунке 21 и рисунке 22.

Рис. 21. Диаграмма равномерного распределения труда 7-ми работников на земле 200 акров

Рис. 22. График предельного продукта труда 7-ми работников на земле 200 акров

Здесь как мы видим, все участки земли подвержены равнокачественной обработке, а все примененные работники находятся в совершенно одинаковых условиях: все заняты трудом одинаковое количество рабочего времени, все совершают одинаковые переходы к рабочим участкам, все создают равные предельные продукты и с равным основанием претендуют на равную заработную плату.

И здесь опять нет места продукту земли и земельной ренте!

Есть, тем не менее, еще одно важное обстоятельство в рассматриваемом примере профессора Кларка о работе 20 работников на земле площадью 200 акров.

До сих пор ввиду отсутствия категорических указаний со стороны профессора Кларка относительно характера (универсального или специфического) применяемой рабочей силы, мы исходили из предположения о том, что все применяемые работники обладают универсальной всесторонней рабочей силой, позволяющей каждому из них индивидуально осуществлять весь полный набор технологических операций по обработке участка земли и получению урожая.

Однако в тексте главы XI у профессора Кларка есть фраза, воспроизводимая нами несколько ниже, которая побуждает нас рассмотреть иной вариант характера применяемого труда.

«Возможно, что существуют различия в видах труда, выполняемых разными людьми; один человек может делать то, что всегда необходимо для обеспечения всякого урожая, тогда как другой выполняет работу несравненно меньшей важности. Без человека, который сеет, обойтись нельзя; но тот, кто осуществляет последние процессы обработки, может быть удален с меньшей потерей. Тем не менее, ни один работник не имеет большего значения, чем другой, коль скоро они взаимозаменяемы. Если сеятель уйдет, другой человек будет поставлен на его место. Урожай будет точно таким же, каким бы он был, если бы должен был уйти работник с менее важного места» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

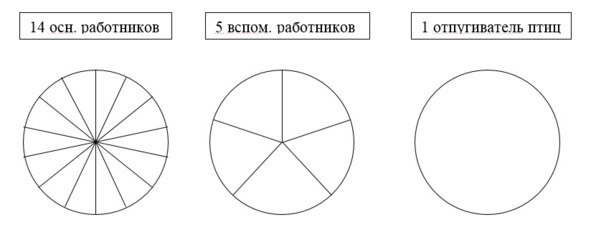

Представим себе теперь поэтому, что на нашей экспериментальной земле все виды безусловно необходимых для получения урожая работ (вспашка, сеяние) с необходимой тщательностью могут выполнить 14 работников и их наиважнейший труд доставит 90% возможного урожая.

Пусть при этом существуют некоторые виды дополнительных работ (рыхление, подборка опавших колосьев), которые могут дать дополнительную прибавку урожая. Пусть на эти виды работ землевладелец сочтет целесообразным употребить 5-х работников.

И пусть, наконец, существует наименее важная работа, например, отпугивание птиц, питающихся нашей сельскохозяйственной культурой, которая также дает, хотя и самую незначительную, прибавку урожая и с которой вполне справится один работник.

И пусть предельные продукты эти 3-х видов работ составляют 90%, 9% и 1% урожая.

Мы получаем, таким образом, диаграммы распределения работников на земле и график предельного продукта всего примененного труда, представленные на рисунке 23 и рисунке 24.

Рис. 23. Диаграмма распределения труда 20-ти (14+5+1) специализированных работников на земле 200 акров

Рис. 24. График предельного продукта специализированных работников

И вот мы имеем, таким образом, полностью обработанную со всем тщанием землю, максимальный возможный урожай и 20 одинаковых по своим способностям, взаимозаменяемых работников, 14 из которых выполняют абсолютно необходимую, безотлагательную работу, 5 – вспомогательную и достаточно желательную работу (вполне посильную и женщинам) и 1 – работу, самой незначительной необходимости, едва ли не зряшную, которую, вообще говоря, может выполнить и подросток.

А вот землевладелец, его научный «адвокат» профессор Кларк, а с некоторых пор вместе с ними и вся мировая экономическая общественность, апеллируя к графику приведенному нами на рис. 2, утверждают, что, поскольку при уходе любого из 20 применяемых работников, он может быть легко заменен любым оставшимся, выполняющим наименее важную работу, и поскольку потеря продукции не превысит при этом предельного продукта 20-го работника – отпугивателя воробьев (нашего «переросшего ребенка»), то это дает всем право считать, что 20 работников на этом поле произвели ровно столько продукта, сколько 20 условных отпугивателей воробьев, а остальной продукт «произвела» земля и образованная этим продуктом рента принадлежит землевладельцу!..

По словам профессора Кларка, его предшественник

«Генри Джордж выдвинул интересную теорию, согласно которой доходы людей, находящихся в этих условиях, определяют стандарт общей заработной платы» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава VII).

С таким решением вопроса стандарта заработной платы профессор Кларк не вполне согласен:

«Если выдвинуть теорию, что общая заработная плата работников постоянно определяется доходами, которые люди могут получить путем обработки, не дающей ренты земли, то эта теория должна означать, что лишь лица, занимающие участки земли, которые не могут быть сданы в аренду за сколько-нибудь значительную ренту, являются людьми, с доходами которых совпадает заработная плата любого лица. Согласно этому, ремесленник в какой-либо мастерской в стране должен был бы следить за хижинами скваттеров и за их заработками для того, чтобы знать, сколько он может заставить предпринимателя платить ему. В ее наиболее осмысленной форме эта теория означала бы, что рабочий на бельгийской фабрике должен получать столько, сколько получает бельгийский крестьянин такой же работоспособности путем возделывания песчаных пустынных берегов моря: Это означает, что швейцарские часовщики должны соглашаться на оплату, которая, учитывая разницу в личных способностях, имеет тенденцию совпасть с суммой, которую их соотечественники-крестьяне могут извлечь из зеленых лужаек, встречающихся среди гор. Это означает, что после того, как все свободные земли Америки будут распределены между собственниками, рабочие фабрик, мастерских, шахт и т. д. от Атлантического до Тихого океана будут в среднем получать то, что типичный работник мог бы производить, если бы построил хижину на участке плохой и не занятой земли и стал бы возделывать ее со всеми невзгодами, которые падают на долю собственника. Такова теория о суверенитете скваттера на рынке труда. Она ставит человека, живущего в хижине, в командное положение по отношению к работникам любой группы, позволяет ему определять размеры их заработной платы и тем самым определять уровень их жизни.