Полная версия:

Анти-экономикс. Сборник статей

Первую задачу называют обеспечением аллокативной эффективности хозяйства. Представляется, что вторая задача это и есть обеспечение эффективности, названной профессором Лейбенстайном, как «Х-эффективность».

Первоначальным поставщиком объектов потребления для первобытного предка человека (хотя бы по факту существования этих объектов и до появления человека и не зависимо от человека) была земля и исключительно земля (в широком смысле слова). Но и впоследствии, с развитием процесса труда во всех его конкретных разновидностях, от ловли рыбы острогой до производства сложных изделий на заводах-автоматах, в процессе труда ни один человек не добавляет к вещественным элементам предмета своей деятельности ни одного атома своего тела (разве что кроме, например, такого казуса, когда капля пота сталевара попадает в продукт его труда – сталь). Поэтому ошибочно утверждать, что земля производит лишь ту или иную часть продукта. В материалистическом, вещественном отношении, в отношении материалистических свойств продукта земля (в широком смысле слова) «производит» весь продукт целиком, всю вещественную субстанцию продукта, всю его потребительную значимость. И в этом вещественном смысле абсолютно весь продукт любого труда должен быть «приписан», вменен земле.

С другой стороны, земля не «производит» ни одного «атома» ценности, ни одной единицы стоимости. Ибо стоимость это индивидуальные (и производные от индивидуальных совокупные) затраты труда человека, затраты рабочей силы (тоже в самом широком смысле слова: и физической, и умственной, и исполнительской, и управленческой, и наемного работника, и предпринимателя), выраженные в единицах рабочего времени (или даже рабочей энергии). А ценность – это субъективное отношение (субъективное отражение, основанное на свойствах уникального объекта природы – человеческого мозга) значения объекта для благополучия субъекта, выраженное в единицах затрат предпотребления, в единицах стоимости, в единицах рабочего времени (или энергии). Стоимость и ценность образует только человек и только в процессе своего живого текущего труда!

Вместе с тем, носителями стоимости и ценности могут быть только материальные объекты потребления, экономические блага. Поэтому земля (в широком смысле) и ее продукты, включая и продукты труда, могут быть и являются носителями стоимости и ценности, причем их стоимость всегда накапливается, а ценность может изменяться в зависимости от изменения отношения к ним человека, отношения значения и соответственной величины затрат предпотребления, альтернативных затратам изготовления.

Таким образом, из всех факторов производства в процессе создания стоимости и ценности земля и средства производства носят исключительно пассивный характер. Они не создают новой стоимости и новой ценности, а лишь служат «контейнерами» стоимости и ценности, образованной в процессе прошлого труда, в процессе их переноса трудом людей в конкретной форме на продукты текущего живого труда. Напротив, в создании стоимости и ценности труд и только труд носит активный характер, только он создает добавленную стоимость и добавленную ценность или добавляет к существующим новую стоимость и новую ценность.

И аллокативная эффективность и Х-эффективность каждого частичного труда определяется исключительно характеризующим его экономическим, творческим, новаторским, инновационным, рационализаторским характером (или отсутствием такового) для всех и каждого субъекта каждого частичного труда обществе, направленным на минимизацию стоимости в первом случае и на максимизацию ценности во втором. А результирующая эффективность того или иного общественного производства определяется, как совокупная эффективность всех осуществляемых в нем частичных процессов труда.

На основании сказанного можно прийти к убеждению, что относительно низкий уровень аллокативной эффективности и общей эффективности той или иной экономики по сравнению с потенциально возможными обусловливается, в первую очередь, необоснованным приоритетом факторов производства земля и капитал в создании ценности индивидуального и совокупного общественного продукта и соответствующим, необоснованно завышенным «стимулированием» собственников этих факторов.

Являясь целью всякого процесса труда во все исторические эпохи, стремление субъекта труда к получению полного (максимального) его результата, а в условиях общества с развитыми разделением труда и обменом – к получению полной и максимальной ценности, адекватной, соответствующей, равной образованной, является самым важным и самым действенным способом стимулирования эффективности этого труда. В различных общественно-экономических формациях, в зависимости от существующих в них отношений собственности на средства производства и отношений определения ценности каждого частичного труда каждого члена общества, каждому субъекту частичного труда выплачивается (присваивается им) величина оплаченной потребительной ценности (заработная плата), которая может существенно отличаться о созданной им потребительной ценности. Из этих различий проистекают всеобщие надформационные отношения эксплуатации человека человеком, облекаемые в классовом обществе в классовую же форму.

С другой стороны, именно наибольшее приближение для каждого работника оплаченной потребительной ценности его частичного труда к его общественной потребительной ценности, то есть повышение степени социальной справедливости в обществе по отношению к данному работнику, является источником для покрытия дополнительных к обычным, создающим среднюю ценность, средним, нормальным затратам труда, затрат по его совершенствованию, рационализации, инновации и прочее.

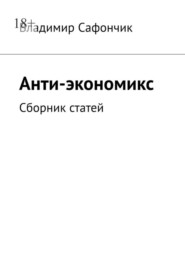

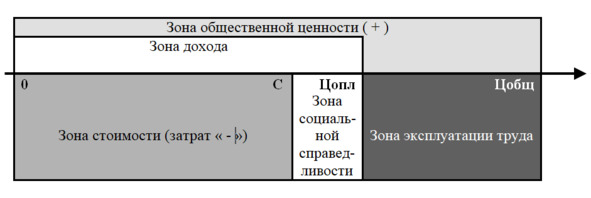

Наиболее наглядно соотношения всех стоимостных категорий продукта частичного труда в графическом виде может быть представлено на диаграммах стоимостей. На рисунке 3 и рисунке 4 в качестве примера представлены диаграммы стоимостей работников в обществе с разделением труда: производительного эксплуатируемого в значительной степени и производительного менее эксплуатируемого.

Рис.3. Диаграмма стоимостей производительного эксплуатируемого в значительной степени работника

Рис. 4 Диаграмма стоимостей производительного менее эксплуатируемого работника

Таким образом, задача ускоренного повышения эффективности общественной экономики, всех сфер общественного хозяйства, в основном, сводится к признанию и обеспечению приоритета всех разновидностей труда в образовании потребительных ценностей в обществе и к максимальному поощрению, стимулированию каждого частичного труда каждого члена общества для повышения его экономического характера и эффективности, к максимальному приближению оплачиваемой ему ценности к ценности им образованной.

Эта глобальная теоретическая и практическая задача включает в себя три важнейшие блока проблем и задач:

– корректировку теории и практики системы учета издержек производства, баланса доходов и расходов, системы прибылей с учетом двойственного характера стоимостных характеристик процесса и продукта труда;

– разработку и реализацию принципов и механизмов наиболее точного определения общественной потребительной ценности каждого частичного и комплексного труда и продукта каждого субъекта трудовой деятельности в рамках пространственно-временного поля реализации отношений обмена, всеобщего рынка спроса и предложения, в своих существенных отношениях распространенного и внутрь предприятий, организаций, учреждений, с максимальным участием в нем всех членов общества;

– ликвидацию имущественных и других (партийно-бюрократических) ограничений (как когда-то расовых и сословных) на использование средств производства общества именно теми субъектами процесса труда, которые создадут при работе на них наибольшую добавленную общественную потребительную ценность (совершенствование отношений собственности).

Заключение

Так или иначе, жизнь сложнее и богаче всяких теорий. Очень часто люди, что называется, «в кровь» бьются за то или иное толкование, например, экономической категории. Победитель получает лавры «богочеловека». А категория со временем утрачивает значение основополагающей, теорию образующей. А теория превращается, как писал академик В. М. Полтерович, в набор некогда конкурировавших, а теперь бессвязно сосуществующих концепций. И случается кризис. И, по словам одного из творцов нынешней социально-экономической действительности России А. Чубайса, многие нынешние экономические гуру и «небожители» оказываются в весьма затруднительном положении:

«Одно из главных моих впечатлений, которые я выношу из этого Давоса, оно ужасно. Серьезные, глубокие люди, которые на десять уровней вглубь понимают тенденции, которые в мире существуют, и ответственные люди, честно и ответственно говорят: мы не понимаем, что происходит. Такого не бывало в истории человечества» (Цитируется по материалам страницы: http://www.chubais.ru/cgi-bin/cms/personal.cgi?news=00000005963)

Сегодня у отечественной экономической науки есть выбор. Либо вслед за доминирующими зарубежными коллегами продолжать считать «арбуз овощем», а «банан деревом», и строить «агротехнику» российского общества исходя из таких псевдонаучных представлений. Либо решиться называть вещи их подлинными именами, соответствующими их сущностям и их диалектике, и частично и во многом заново создавать новую, бесконечно перспективную экономическую теорию третьего тысячелетия человеческой цивилизации, аккумулирующую и развивающую лучшие достижения мировой и отечественной экономической науки и практики.

Этот выбор не прост, но он может быть сделан в пользу подлинной науки и действительного прогресса. А автор отдает себе отчет в наличии в его настоящей работе массы недостатков. Но он оставляет за собой право надеяться на то, что эти недостатки относятся к недостаткам того рода, о которых писал в свое время профессор Карл Менгер.

01 января 2016 г.

Анти – Джон Бейтс Кларк. Противоречия маржиналистской теории распределения дохода

Теоретическое объяснение и обоснование действующей в капиталистическом обществе, так называемой, «естественной» системы распределения совокупного национального дохода общества между всеми факторами и агентами производства на плату за труд, земельную ренту и процент на капитал является важнейшей составной частью современной неоклассической экономической теории.

Профессор Массачусетского технологического института Пол. Э. Самуэльсон и профессор Йельского университета Вильям Д. Нордхаус в своей книге «Экономика» отмечают:

«Упрощенный вариант теории распределения факторных доходов впервые был предложен в начале столетия (ХХ-го – Сафончик В. Н.) Джоном Бейтсом Кларком (John Bates Clark), знаменитым экономистом из Колумбийского университета. Его можно применить к конкурентным рынкам при любом количестве конечного продукта и факторов производства» (Самуэльсон, Пол, Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. пос.. – М.: Издательский дом «Вильямс». 2000, Стр. 216).

Основными элементами этого анализа являются производственная функция предприятия и построенные на ее основе графики предельного продукта факторов производства.

Понятие «производственная функция» определяется авторами, как:

«Производственная функция» (Production function) – зависимость (или математическая функция), устанавливающая максимальный объем выпуска, который может быть произведен с помощью данных факторов производства при данном уровне развития технологии. Применяется как по отношению к предприятию, так и ко всей экономике в целом (в виде агрегированной производственной функции)» (Самуэльсон, Пол, Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. пос.. – М.: Издательский дом «Вильямс». 2000, Стр. 664).

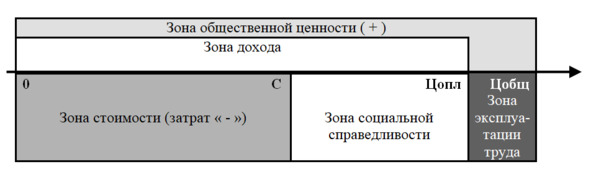

Авторы приводят пример производственной функции в виде таблицы 1 на стр. 138. Воспроизведем ее на рисунке 5.

Рис. 5. Производственная функция

Производственная функция представлена в виде таблицы, в которой перечислены значения объема выпуска, соответствующие различным комбинациям таких ресурсов, как земля и труд.

Построенная на основе производственной функции кривая предельного продукта фактора производства представлена ими на рис. 12.8 стр. 217 (см. рисунок 6).

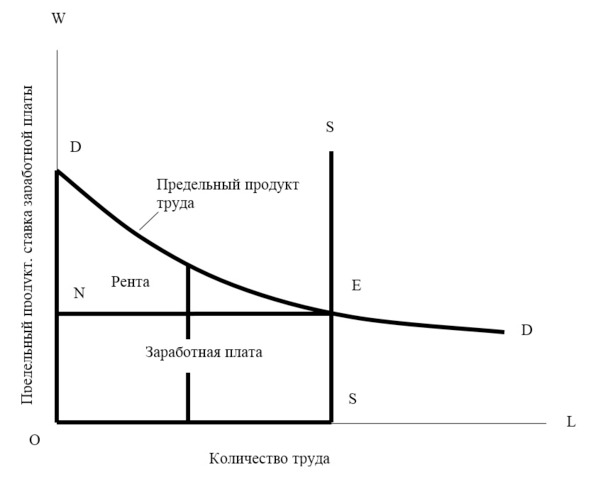

Рис. 6. Распределение факторного дохода происходит на основе предельного продукта

Утверждается, что на этом графике площадь прямоугольника OSEN, соответствует заработной плате всех работников, а площадь фигуры (треугольника) NED равна величине продукта земли и является рентой земли и выплачивается землевладельцу.

Таким именно образом в самом упрощенном виде эта теория решает проблему распределения дохода по факторам его создания.

Присмотримся к делу несколько внимательнее.

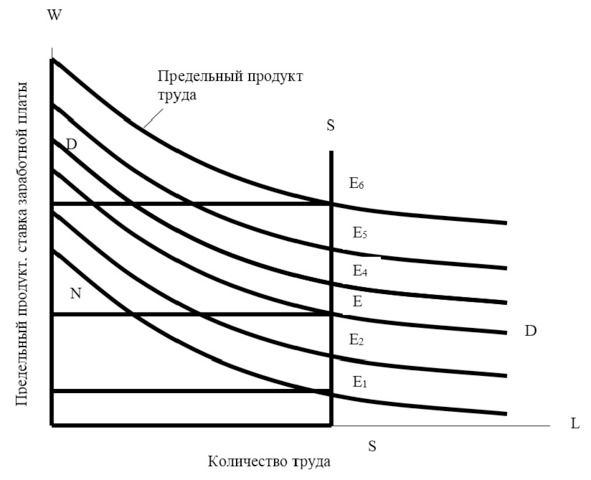

Прежде всего, необходимо отметить, что производственная функция предприятия имеет своим следствием (очевидным хотя бы и из примера профессора Самуэльсона) не одну, а несколько кривых предельного продукта фактора производства, например, фактора труд. Изобразим это семейство кривых предельного продукта труда (см. рисунок 7).

Рис. 7. Семейство кривых предельного продукта фактора труд

Здесь в местах пересечения прямой предложения труда SS с каждой из 6-ти кривых предельного продукта могут быть отмечены не одна, а 6 точек Е: Е1 Е2; Е3; …Е6. Соответствующим образом на графике могут быть нанесены 6 уровней ставок заработной платы, 6 прямоугольников заработной платы работников и 6 фигур (треугольников) земельной ренты – свои для каждого фиксированного значения фактора земля.

Возникает закономерный вопрос, какие из этих 6-ти значений 3-х показателей являются определяющими, действительными или «естественными»?

Получается, что при наличии в обществе при данном уровне развития технологии в среднем одинаковых производственных функций у одного и того же числа одинаковых по производительности труда работников, занятых на различных по величине участках земли (от 1 до 6 единиц) ставки зарплаты и величины заработной будут разниться до 6 раз.

Сторонники такой теории распределения дохода по факторам производства могут утверждать, что минимизирующие издержки и максимизирующие прибыль предприятия из всевозможных сочетаний пар факторов производства на основе критерия равенства предельного продукта факторов на 1 денежную единицу их цены выбирают одно, самое оптимальное их сочетание, которому и будет соответствовать лишь одна кривая предельного продукта из многих.

Но это возможно только если цена факторов производства известна, как бы априори. И тогда о каком ее определении с помощью описываемого метода может идти речь?!

Обратим внимание далее на другую сторону проблемы.

Важнейшим постулатом маржиналистской теории распределения является положение об определении ценности факторов производства предельным продуктом этого фактора. Профессор Самуэльсон формулирует это правило следующим образом:

«На конкурентных рынках спрос на факторы производства определяется предельным продуктом факторов. В упрощенном случае, в котором оплата факторов выражается в единицах выпуска получаем:

Заработная плата = предельный продукт труда;

Рента = предельный продукт земли

И т. д. для любого фактора. Так распределяются 100% выпуска между всеми факторами производства, не больше и не меньше» (Самуэльсон, Пол, Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. пос.. – М.: Издательский дом «Вильямс». 2000, Стр.217).

Итак, у профессора Самуэльсона в последней цитате заработная плата равна предельному продукту труда, а четырьмя строчками текста выше, на рис.12.8 (на ключевом в данной теории распределения графике) зарплата это уже не весь предельный продукт труда, не вся площадь фигуры OSED, а только выплаченная часть заработной платы – площадь прямоугольника OSEN!

Спрашивается, если это не вопиющее противоречие, то, что тогда вообще есть противоречие?

Спрашивается также, откуда вообще на графике предельного продукта труда, построенного на осях OL – «Количество труда» и OW – «Предельный продукт труда, ставка заработной платы» может появиться продукт другого фактора, отличного от фактора «труд»?

Ответ профессора Самуэльсона содержится, видимо, в следующей его фразе:

«Удивительно, что мы можем также определить величину земельной ренты. Треугольник NDE на рис.12.8 – это весь избыток выпуска, который был произведен, но не выплачен в виде заработной платы. Размер треугольника ренты определяется тем, насколько снижается MP труда (предельный продукт труда – В. Н. Сафончик) по мере привлечения дополнительной рабочей силы, т.е. степенью убывания отдачи» (Самуэльсон, Пол, Э., Нордхаус, Вильям, Д. Экономика.: Пер. с англ.: 16-е изд.: Уч. пос.. – М.: Издательский дом «Вильямс». 2000, Стр. 217).

Действительно, удивительно, во-первых, то, что профессор Самуэльсон сам же удивляется тому, что нашел на графике предельного продукта труда предельный продукт земли.

Во-вторых, действительно удивительно, что профессора Самуэльсон и Нордхаус могут на одной странице своей книги, с одной стороны проповедовать равенство заработной платы всему предельному продукту труда и, с другой стороны, не выплатить работникам часть выпуска продукта труда, назвать ее избытком выпуска, продуктом земли – рентой, и адресовать ее собственнику земли.

И, в-третьих, действительно удивительно, что профессора Самуэльсон и Нордхаус, отмечая убывание отдачи труда по мере привлечения дополнительной рабочей силы, забывают, что вся площадь, ограниченная фигурой OSED есть продукт хотя и убывающей отдачи, но отдачи труда и только его!

Впрочем, приоритет в открытии такого механизма распределения национального продукта принадлежит не этим уважаемым экономистам, а другому авторитетному ученому, профессору Колумбийского университета Джону Бейтсу Кларку (1847 – 1938), автору книги «Распределение богатства».

Основные положения теории распределения дохода по факторам производства профессора Кларка заключаются в следующем.

1. Предпосылки и условия для осуществления распределения национального дохода по факторам производства и между субъектами производства продуктов создаются в самом процессе производства.

«Мы поставили своей целью разрешить трудную проблему распределения – установить, является ли разделение общественного дохода на заработную плату, процент и прибыль принципиально справедливым. Мы видели, что это вынуждает нас углубиться в сферу производства для того, чтобы выяснить, являются ли эти доходы заработанными. Создается ли каждый из них тем агентом, который его получает? Если это так, то вся наука о распределении есть не более, как наука о процессе специфического производства. Во всяком случае, отношение процесса создания богатства к процессу распределения, богатства нуждается в самом тщательном исследовании» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава II).

2. Для лучшего понимания всех многосложных и взаимозависимых процессов реальной хозяйственной жизни общества целесообразно подразделять экономическую науку на экономическую статику и экономическую динамику.

«Мы имеем теперь перед собою границы трех естественных отделов экономической науки. Первый охватывает универсальные явления богатства. Если существуют положения, применимые к процессу создания и использования богатства при всяких условиях социального развития, то они послужат материалом для этого отдела. Второй включает социально-экономическую статику и говорит о том, что происходит далее с богатством, если общество организованно и если не происходит никаких изменений в форме его организации и в способе действий. Третий отдел включает социально-экономическую динамику и говорит о том, что происходит с богатством и благосостоянием общества при том условии, если общество меняет форму и способы деятельности» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава III).

3. Экономическая статика это…

«Можно себе представить, что производство, идет организованным путем без каких бы то ни было изменений в характере операций. Люди могут производить все время одни и те же виды благ, не меняя при том способа производства. Их орудия и материалы могут никогда не изменяться, и может никогда не изменяться ни в худшую, ни в лучшую сторону величина доставляемого производством богатства. Общественное производство может таким образом быть мыслимо как статическое» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава III).

4. Экономическая динамика это…

«В действительной жизни не прекращающиеся изменения перебрасывают труд и капитал время от времени из одного занятия в другое. В каждой отрасли производства снова и снова изменяются способы производства и виды, и количества производимых благ (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава IV).

И еще:

«Потребности меняются и вместе с ними должны меняться виды производимого богатства. Входят в употребление новые механические процессы. Машины вытесняют ручной труд, и более производительные машины замещают менее производительные. Используются новые движущие силы, и употребляется новое сырье. Население увеличивается и мигрирует, захватывая с собой часть своего увеличившегося богатства. Растет крупная промышленность и вытесняет мелкую. Земля наполняется жизнью и богатством. Ни одна из этих перемен, однако, не подавляет действия статических сил, не делают этого и вое они, вместе взятые. Ни йоты не выпадает из действия закона естественных ценностей или естественного уровня заработной платы, процента и прибыли. Другая группа сил действует в связи со статическими: и реальная ценность, и заработная плата, и т. д. являются равнодействующей этих двух видов сил. Продвинувшись до изучения динамических явлений, наша теория достигает завершения, и в результате становится способной дать полную интерпретацию действительного мира. Теоретический динамический мир в точности сходен с действительным миром, если теория, создающая его, правильна и полна. Он содержит те элементы нарушения и трения, которые подчеркиваются людьми практики как влияния, опорочивающие теоретические заключения. Если бы изучение было доведено до исчерпывающей полноты, оно доставило бы то, чего до сих пор не доставало, и именно – науку об экономическом трении и нарушении» (Кларк Дж Б. Распределение богатства М, 1992. Глава III).

5. В процессе производства богатства общества принимают качественно равнозначное участие три основных фактора, три агента производства: земля, труд и капитал.

6. Доля каждого фактора производства в доходе определяется предельным продуктом этого фактора. Заработная плата за труд равна предельному продукту труда. Предельному продукту земли соответствует земельная рента. Предельному продукту капитала – процент на капитал.

«Там, где проявляется действие естественных законов, доля дохода, которая связана с известной производительной функцией, изменяется действительным ее продуктом.. Иными словами, свободная конкуренция стремится дать труду то, что создается трудом, собственнику капитала – то, что создается капиталом, а предпринимателям – то, что создается функцией координирования» (Кларк Дж Б. Распределение богатства М, 1992. Глава I).

7. Для математического и графического определения величины продукта каждого фактора производства используется схема и формула Давида Риккардо для определения земельной ренты.

«Формулу, которая может быть использована для объяснения земельной ренты, мы можем успешно применить новым путем» (Кларк Дж. Б. Распределение богатства М, 1992. Глава XI).

В качестве метода для выявления специфического продукта каждого фактора производства применяется метод последовательного изменения величины одного из факторов производства, при сохранении других факторов неизменными, и выявления предельного продукта переменного фактора.

Постоянство неизменных факторов, как неоднократно подчеркивает профессор Кларк, является по условиям статической модели экономики обязательным условием метода.