Полная версия:

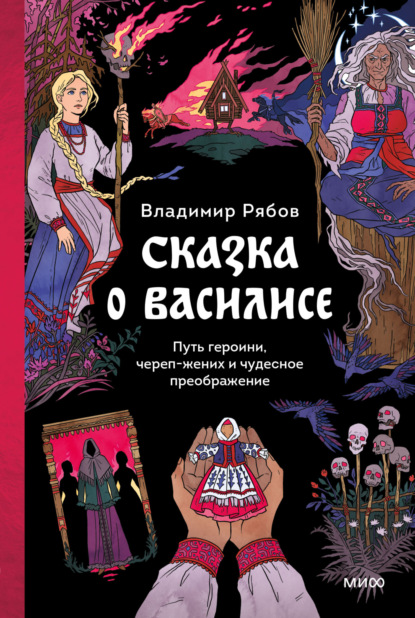

Сказка о Василисе. Путь героини, череп-жених и чудесное преображение

Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга: никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису, но эта завсегда возвращалась домой благополучно: куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги[30].

Темный лес. Иван Шишкин, 1885 г.

© Екатеринбургский музей изобразительных искусств

По-видимому, герои покидают город как средоточие человеческой культуры и как будто оказываются в изоляции. Отец (видимо, так же, как и женихи) теперь далеко, а дремучий лес с Ягой-людоедкой – близко. Состав персонажей тут не такой, как в первой части: только Василиса, куколка, мачеха и сестры; Яга существует как возможность, а отец и женихи – как воспоминание. Злоба мачехи в этом эпизоде возрастает: ей уже мало третировать Василису, она хочет, чтобы та попала в лапы лесной людоедки и погибла. Василиса теперь вынуждена погружаться в темный лес, однако не встречается с Ягой благодаря усилиям куколки. Соответственно, роль чудесного возрастает: если в первой части куколка спасала Василису от нападок мачехи, то теперь она спасает ее от смерти. При этом главная угроза приобретает нечеловеческие формы: в первой части это злая, склонная к рукоприкладству, но в целом довольно обыкновенная мачеха, а теперь это лесная людоедка, откровенно сказочный персонаж.

Третий, центральный эпизод начинается, когда Василиса, по коварному замыслу мачехи, покидает дом и отправляется за огнем к Бабе-яге:

Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы: одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть, и всем по урокам. Погасила огонь во всем доме, оставила одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорело на свечке, одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно и потушила свечку.

– Что теперь нам делать? – говорили девушки. – Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнем к бабе-яге!

– Мне от булавок светло! – сказала та, что плела кружево. – Я не пойду.

– И я не пойду, – сказала та, что вязала чулок. – Мне от спиц светло!

– Тебе за огнем идти, – закричали обе. – Ступай к бабе-яге! – И вытолкали Василису из горницы. Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала:

– На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнем к бабе-яге; баба-яга съест меня!

Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки.

– Не бойся, Василисушка! – сказала она. – Ступай, куда посылают, только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги.

Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес[31].

Как видно из отрывка, дополнительно границу эпизодов обозначает погружение во тьму и одиночество героини. Она смутно представляет, что ее ждет впереди и сможет ли она благополучно вернуться обратно. В рамках этого эпизода снова меняется основное место действия (не дом у края леса, а «дремучий лес», жилище Яги) и состав персонажей (мачеха и сестры остаются позади, впереди – встречи со всадниками, Ягой, «тремя парами рук» и говорящим черепом). До своего максимума доходит удельный вес чудесного и таинственного.

Здесь происходят самые страшные и главные события сказки. Героиня проходит испытания и получает от Яги удивительный дар – говорящий череп с горящими глазами. Эпизод заканчивается, когда Василиса вместе с черепом покидает жилище Яги и приходит домой: «бегом пустилась домой Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра, и, наконец, к вечеру другого дня добралась до своего дома»[32]. Как видно, у эпизода есть не только пространственная (дом на краю леса – жилище Яги), но и временная граница: Василиса уходит из дома «в ночь» и вечером следующего дня оказывается у Яги. Возвращаясь обратно, она снова покидает Ягу затемно и вечером другого дня добирается до дома. Таким образом территорию Яги от всего остального пространства сказки отделяют два полных суточных цикла – один до описываемых событий и один после.

Василиса в лесу и красный всадник. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». Борис Зворыкин, 1925 г.

«Метрополитен-музей», Нью-Йорк / Wikimedia Commons

Четвертый эпизод происходит в тех же декорациях и с теми же персонажами (за исключением черепа), что и второй. Он начинается с возвращения Василисы в дом, затем происходит развязка линии «мачеха, сестры – падчерица».

Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня: сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей – тот погасал, как только входили с ним в горницу.

– Авось твой огонь будет держаться! – сказала мачеха.

Внесли череп в горницу; а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут! Те было прятаться, но куда ни бросятся – глаза всюду за ними так и следят; к утру совсем сожгло их в уголь; одной Василисы не тронуло[33].

Как видно, лесные испытания не прошли бесследно – роли персонажей принципиально изменились. Мачехи и сестры впервые встречают Василису ласково, что закономерно: теперь бедная падчерица – единственная обладательница огня, притом огня чудесного. Однако перемена в обращении с Василисой не избавляет мачеху и сестер от ожидаемого возмездия. Таким образом, из испуганной, гонимой и послушной жертвы героиня становится мстительницей, хотя расправа происходит как будто без ее волевого участия, сама собой.

Границей эпизода служит сцена погребения черепа и возвращение Василисы в город: «поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке; живет себе и поджидает отца»[34].

Пятый, финальный эпизод в общих чертах напоминает первый, так же как четвертый – второй. Мы вместе с героиней оказываемся в том же городе, что и в начале сказки, снова становится актуальной (и даже выходит на первый план) тема брака. Чудесные мотивы перестают быть ключевыми, занимают даже более скромное место, чем в начале сказки: куколка больше не работает вместо Василисы, но только сооружает для нее хороший (не волшебный!) ткацкий станок. Рубашки, которые делает Василиса, вовсе не волшебные, как это бывает в других сюжетах, а всего-навсего искусно выполненные, однако именно благодаря им героиня находит себе жениха.

Довольно любопытные метаморфозы происходят и с составом персонажей. С одной стороны, он опять меняется, как и во всех прочих эпизодах: разумеется, нет Яги и других сверхъестественных персонажей, нет мачехи и сестер, зато появляется «безродная старушка», царь – жених, в самом конце возвращается отец. С другой стороны, состав персонажей как будто возвращается к своим исходным очертаниям, однако в несколько измененном виде. Мелькнувшие в первом эпизоде неразличимые, лишенные всякой индивидуальности «женихи» стали единственным и конкретным женихом – царем, а вместо умершей хорошей матери и вставшей на ее место злой мачехи появилась нейтральная «безродная старушка». Возвратившийся отец полностью восполняет первоначальный состав (Василиса, ее отец и старушка, заменяющая мать), с характерной для сказки «прибылью» (Василиса становится женой царя).

Ткацкий станок. Картина Северина Фалькмана. 1860–1869 гг.

Фотография © Finnish National Gallery / Jenni Nurminen. Музей «Атенеум», Хельсинки

Таким образом, сказка состоит из пяти эпизодов, в которых действуют, по сути, 13 персонажей: Василиса, куколка, мать и отец Василисы, мачеха, сестры, женихи, всадники, Яга, три пары рук, череп, старушка и царь[35]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Строго говоря, на момент поступления мне было 29 лет, но приближающаяся круглая дата во многом определила мое решение получить образование в той сфере, которой я живо интересовался с детства. Здесь и далее прим. авт.

2

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2005. С. 129.

3

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2005; Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и черт. Исторические корни бытовой сказки. М., 2006; Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. Опыт сопоставления структур. М., 1984; Элиаде М. Мифы и волшебные сказки. М., 2005.

4

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 159–165.

5

Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2005. С. 46, 169–170; Елеонская Е. Н. Сказка о Василисе Прекрасной и группа однородных с нею сказок. М., 1994. С. 51–61; Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 2005. С. 157; Погодина С. И. Образ куклы в латышских и русских традиционных фольклорных текстах: аспект ритуальных практик. 2013. С. 83–94; Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Кукла. М., 1995–2012, 2004. С. 27–31.

6

Франц 2023 (2), с. 256–341; Франц 2023 (1), с. 194–217 Мацлиах-Ханох С. Сказки обратимой смерти. Депрессия как целительная сила. М., 2018. С. 73–75.

7

От классических иллюстраций И. Билибина (1899) до современных работ Pat Shewchuk и Marek Colek.

8

Автор собственными глазами видел в израильском супермаркете крупного мужчину, на предплечье которого было нанесено легко узнаваемое изображение девушки с черепом на палке посреди темного леса.

9

Речь идет об игре «Василиса и Баба Яга» от команды независимых разработчиков из Санкт-Петербурга. На момент написания этих строк была выпущена демоверсия игры.

10

Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. СПб., 2021. С. 63.

11

Как, например, в итальянской сказке «Красавица Фанта-Гиро» (Котрелев 1991. С. 79–83) (сюжетный тип № 514 по ATU). Похожий сюжет известен и в русском фольклоре (Худяков 1964. С. 89–91).

12

Как в сказке Ш. Перро «Ослиная кожа» (Перро, 2009. С. 149–167) или в русской народной сказке «Князь Данила-Говорила» (Афанасьев, 1957. С. 187–190).

13

Например: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 145, 146, 148, 155.

14

Хотя в начале сказки и подчеркивается, что Василиса хорошеет благодаря помощи куколки (Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 159).

15

Сэмьюэлз Э., Шортер Б., Плот Ф. Словарь аналитической психологии К. Г. Юнга. СПб., 2009. С. 26.

16

Каблучкова Т. В. Основы аналитической психологии. Архетипический подход. М., 2018. С. 46–48.

17

Каблучкова Т. В. Основы аналитической психологии. Архетипический подход. М., 2018. С. 49.

18

Фон Франц М.-Л. Психэ и материя. М., 2013. С. 22.

19

Юнг К. Г. Теоретические рассуждения о сущности психического (цит. по Каблучкова 2018. С. 55).

20

Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного. М., 2023. С. 107.

21

Фон Франц М.-Л. Толкование волшебных сказок. СПб., 2004. С. 9.

22

Дикманн Х. Сказание и иносказание. Юнгианский анализ волшебных сказок. СПб., 2000. С. 23.

23

Элиаде М. Мифы и волшебные сказки. М., 2005. С. 182–183.

24

Зеленский В. В. Послесловие // Фон Франц М.-Л. Психология сказки. СПб., 2004. С. 349.

25

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 482.

26

Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 2005. С. 166.

27

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 159.

28

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 159.

29

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 159.

30

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 160.

31

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 160.

32

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 163.

33

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 163.

34

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах. М., 1957. С. 164.

35

Сестры, женихи, всадники и руки представляют собой недифференцированное множество, действуют всегда вместе и заодно, могут быть заменены единичными персонажами (сестрой, женихом, рукой) без существенного ущерба для сюжета. Немного более дифференцированы белый, красный и черный всадники, о них будет идти речь в особом разделе.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 9 форматов