Полная версия:

Председатель колхоза «Россия» – человек из СССР

Владимир Гуляев

Председатель колхоза «Россия» – человек из СССР

Фёдор Леонтьевич Гуляев (21.12.1926г. – 11.09.2016г.) – Член КПСС с 10.1952г.

Трудовая деятельность:

04.04.1943г. – принят на работу в Шелаболихинскую МТС помощником комбайнёра

20.12.1943г. – командирован на курсы школы механизации с. Ребриха

15.04.1944г. – принят на работу в Шелаболихинскую МТС комбайнёром

18.12.1949г. – освобождён от работы комбайнёра Шелаболихинского МТС в связи с отъездом на учёбу в Алтайскую краевую трёхгодичную агрономическую школу

25.12.1949г. – зачислен на 1 курс в Алтайскую краевую трёхгодичную агрономическую школу

27.09.1952г. – окончил 3 курс Алтайской краевой агрономической школы

30.09.1952г. – принят на должность агронома в Алтайскую краевую трёхгодичную агрономическую школу

23.11.1953г. – Каменским ГК КПСС откомандирован в распоряжение Каменской МТС

23.11.1953г. – зачислен в Каменскую МТС агрономом колхоза

07.02.1954г.– освобождён от должности агронома в связи с избранием председателем колхоза

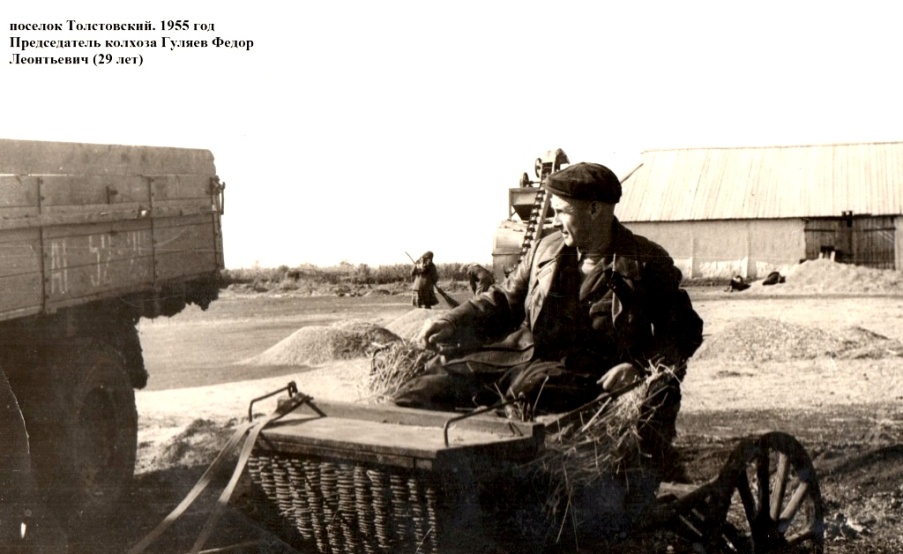

08.02.1954г. – избран председателем колхоза им Ленина Толстовского с/совета Каменского района

05.04.1957г. – назначен управляющим Павловского отделения совхоза «Октябрь» Каменского района

29.06.1959г. – переведён инструктором в Каменский горком КПСС

02.03.1960г. – освобождён от должности инструктора Каменского горкома КПСС в связи с избранием заместителем председателя колхоза «Россия» Каменского района

02.03.1960г. – 20.01.1964г. – заместитель председателя колхоза «Россия» Каменского района

20.01.1964г. – 03. 1985г. – председатель колхоза «Россия» Каменского района

03.03.1985г.– 01.06.1987г. – председатель Ревизионной комиссии Правления колхоза «Россия»

Декабрь 1986г. – Пенсионер Республиканского значения (РСФСР)

Образование:

1949-1952гг. – Алтайская краевая трёхгодичная агрономическая школа

1960-1965гг. – Алтайский сельскохозяйственный институт. Агроном

Награждения:

1943 год – Медаль «За трудовое отличие».

1946 год – Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.».

1956 год – Орден «Знак Почёта».

1957 год – Медаль «За освоение целинных земель».

1970 год – Медаль «100-летие со дня рождения В.И.Ленина».

1971 год – Медаль «За Трудовую доблесть».

1971 год – Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

1973 год – Орден «Трудового Красного Знамени».

1978 год – Медаль «60 лет Вооружённых сил СССР».

1985 год – Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

1985 год – Медаль «Ветеран труда».

1995 год – Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

2004 год – Медаль «В ознаменование пятидесятой годовщины начала освоения целинных и залежных земель на Алтае».

2005 год – Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

2010 год – Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

2015 год – Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

1976 год – Знак «Победитель Социалистического соревнования 1975г».

1980 год – Почётный Знак «Гвардеец Жатвы-80».

2009 год – Юбилейный Знак АКЗС «70 лет представительской власти Алтайского края».

И многие другие знаки отличия.

Председатель или человек из СССР

Жизнь одного человека в истории человечества – это элементарная частица; в истории государства – песчинка; в истории края или области – может быть камешком придорожным или увесистым камнем.

В истории села – жизнь каждого человека видна как на ладони, и хорошего человека долгие годы будут помнить односельчане, особенно если она, его жизнь, была монолитом, и он был тем локомотивом, который вёл своё село, своих односельчан к достойной человеческой жизни.

Это звучит с пафосом, но это так.

1985 год – В СССР началась перестройка.

1987 год – Ушёл на пенсию «по собственному желанию» Гуляев Фёдор Леонтьевич, проработав в правлении колхоза-миллионера «Россия» Каменского района Алтайского края 33 года. И впоследствии, за 21 год бессменного руководства колхозом, он поднял его с «нуля» на высокий уровень, сделав передовым, как в социальном статусе, так и производственном: высокотехнологичным и экономически эффективным. А на «земле», к 1987 году, его общий стаж составил 55 лет из прожитых им 61 года (имеется в виду, что деревенские ребятишки начинали помогать своим родителям, при посадке и копке картошки на огороде и в поле на уборке урожая, уже с 4-6 лет).

1991 год – Распался СССР.

Много воды утекло с того времени.

В колхоз «Россия», состоящий из четырёх деревень, приходили, меняя друг друга, через короткие промежутки времени, новые «эффективные менеджеры». И «откусив» свой кусок от доброго каравая, отлаженного годами производства, уходили.

«Менеджеры» приходили и уходили, а Председателей, настоящих хозяйственников, у колхоза «Россия» больше не было.

Ни одного!!!

Так со временем, после развала СССР, «благодаря эффективности новых менеджеров», исчезли с лица земли Новоярковской (колхоз «Россия»):

– Дом быта, в котором работали своя швейная, сапожная и рембытмастерская, парикмахерская, фотосалон и пимокатный цех;

– солидная звероферма по выращиванию песцов и соболя;

– животноводческий комплекс с фермами КРС, свиноводства и овцеводства;

– мощный кирпичный завод, позволяющий ежегодно строить для работников колхоза и молодых специалистов по 8-10 двухквартирных жилых домов со всеми удобствами, а излишки кирпича продавать в другие хозяйства;

– столярный цех с пилорамой,

– общественная колхозная баня и прачечная;

– один из лучших в районе культурный стан ученической производственной бригады;

– прекрасный плодово-ягодный сад.

Всё это теперь ушло в далёкую историю – «успешно поработали новоявленные молодые менеджеры»…

2016 год – Умер Председатель Гуляев Фёдор Леонтьевич, не дожив до 90 лет четыре с половиной месяца. Похоронен Фёдор Леонтьевич в родном колхозе, в селе Ново-ярки.

И Память о нём у сельчан ещё живёт.

И асфальтированные улицы, сделанные при Ф.Л.Гуляеве, ещё держатся (качественно были сделаны в Советское время), и Дом Культуры с библиотекой и актовым залом стоит, слегка потрёпанный от времени, но ещё живой, и двухквартирные кирпичные дома светят окнами вечерами, и железобетонный мост через речку стоит!

Это всё, как памятник Доброму хозяину, который думал о людях и работал для людей.

И эта публицистическая проза о таком Человеке.

При написании данной книги мною были использованы личные воспоминания Фёдора Леонтьевича, уже в возрасте 89 лет, и воспоминания тех, кто был с ним знаком, а так же статьи из районной и краевой газет. И главной моей целью было показать частичку жизни человека Труда, крепкого руководителя-хозяйственника из СССР.

(Высказывания Ф.Л.Гуляева в монологах и диалогах сохранены полностью без редактирования с использованием стенограммы беседы из видеозаписи, сделанной мной в июле 2016 года.)

Дорога в председатели

Уроженец небольшого села Новообинцево Шелаболихинского района Алтайского края, Фёдор Леонтьевич с малых лет познал тяжёлый крестьянский труд. Четырнадцатилетним начал работу плугарём, штурвальным, потом комбайнёром.

В 1942 году пятнадцатилетний Фёдор был награждён медалью «За Трудовое отличие», которая в военное время приравнивалась к боевой медали «За боевые заслуги».

После войны поступил в Каменскую агрошколу.

Окончание учебы совпало с началом целинной эпопеи и 28-летний молодой специалист в феврале 1954 года избирается председателем колхоза в посёлке Павловский Каменского района.

Возглавляемый им колхоз, а затем и Павловское отделение совхоза "Октябрь", созданный в апреле 1957 года, заметно выделялись по производственным показателям среди хозяйств района.

В 39 лет, руководитель одного из крупнейших на Алтае колхозов с почти тринадцатилетним стажем работы в сельском хозяйстве, он успешно защитил диплом ученого-агронома заочного отделения АСХИ.

Двадцать один год Гуляев был бессменным руководителем колхоза "Россия", в который входили четыре населённых пунктах, расположенных в 15-20 километрах друг от друга.

Особой заботой председателя и правления колхоза было развитие социальной сферы и строительство жилья.

При Гуляеве в Новоярках появились новые улицы замечательных домов: строил колхоз много и не только на центральной усадьбе, но и в посёлках Зелёная Дубрава, Филипповский.

Были построены Дом Культуры и школа, детский сад и столовая, водопровод, дом Быта и магазины, общественная баня и пимокатный цех, звероферма и животноводческий комплекс, мощный кирпичный завод и столярный цех с пилорамой, лучший в районе культстан ученической производственной бригады, дороги и заложен прекрасный плодово-ягодный сад.

При Фёдоре Леонтьевиче в колхозе готовились свои специалисты массовых профессий и руководящие кадры: специалистов всех звеньев активно готовили в вузах и техникумах, как на заочных отделениях, так и очных, выплачивая им колхозную стипендию. В результате чего к руководству производственными участками колхоза пришли грамотные люди, выращенные в родном селе, в родном коллективе.

Фёдор Леонтьевич – заслуженный работник сельского хозяйства СССР, награждён орденами 'Трудового Красного знамени', 'Знак Почёта' и многими медалями и Почётными грамотами СССР.

Иван Лоор (депутат ГД РФ с 2016 года) сказал о своём учителе Фёдоре Леонтьевиче Гуляеве во время посещения села Яровое 2 июля 2011

года:

«Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (до 2016 года) Иван Лоор посетил город Яровое с рабочим визитом. После встречи с активом отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в городе Яровое Иван Лоор побывал в школе №12. Это особо значимый социальный объект, участник губернаторской программы «75х75», реконструкция которого должна быть завершена в 2012 году, к 75-летию образования Алтайского края.

Еще одна важная встреча спикера – с Федором Леонтьевичем Гуляевым, своим учителем.

– Я имею некоторую слабость – излишне придирчиво подхожу к руководителям в вопросе внимательного отношения к кадрам. Особенно к людям старшего поколения, внесшим значительный вклад в развитие какой-то области, какой-то территории. Федор Леонтьевич Гуляев – бывший председатель колхоза «Россия» Каменского района, один из опытнейших руководителей Алтайского края в области АПК.

Мои корни сельские, вы знаете, я девять с половиной лет работал директором совхоза и многому у него научился – мудрости, крестьянской основательности. Надо сказать, что Федор Леонтьевич сумел выстроить в колхозе социальную базу. Подход к этому у него был не жесткий, государственный.

Он понимал, что крестьянин должен иметь собственную усадьбу, дом надворные постройки, огород. И все это ему удавалось сделать.

Он никогда не принимал шаблонных решений, поэтому этот колхоз был одним из лучших в Каменском районе.

Сегодня Федор Леонтьевич вынужден сменить место жительства и поселиться в Яровом, живет у сына. Быть в Яровом и не посетить своего учителя, гордость сельскохозяйственного производства края, было бы не совсем правильно.

Я очень доволен, что Федор Леонтьевич в добром здравии, интересуется делами края и города. И из его уст услышать оценку, что Яровое – красивый, чистый город – это дорогого стоит, – сказал Иван Иванович.

На прощание И.И. Лоор подарил своему учителю «Зеленую книгу здоровья!» и пожелал долгих лет жизни».

04/07/2011

http://www.akzs.ru/news/main/2011/07/04/6178

В апреле 2016 года И.И. Лоор на одном из совещаний по вопросам сельского хозяйства на Алтае сказал:

«Федор Леонтьевич Гуляев живет в Яровом и 21 декабря отметит свое 90-летие.

В конце 80-х годов вышло постановление о запрете на содержание в хозяйствах плотоядных животных – песцов, лис и т. д. Он, в ту пору председатель колхоза «Россия» Каменского района, спорить не стал, но и звероферму не закрыл. Пушнина, самая твердая валюта, давала колхозу лес, стройматериалы.

И строили там не дома – настоящие усадьбы»

(газета "Алтайская Правда" от 22 апреля 2016г.) http://barnaul.bezformata.ru/listnews/ivan-loor-deputatam-ne-nado/46198702/

Въездные ворота колхоза «Россия». 1970-е годы

Из архива

В архивных материалах село Новообинцево значилось по-разному: Обвинцово, Хомутово, Егора Обвинцова и Шадра.

В ревизии, проведённой в России в 1745 году, записано: 'Деревня Обвинцова. Иван Пантелеев Карпов, он же Хомутов. Итого в деревне Обвинцовой проживает разночинцев 1 душа'. В те далёкие годы поселение вне зависимости от числа проживающих в нём детей и женщин записывалось в количестве душ, соответствующих старшим рода или семьи.

В 1748 году читаем: 'Деревня Обвинцева. Иван Пантелеев Хомутов', на карте 1750 года нанесена деревня Хомутова на месте нынешнего села Новообинцево.

В 1759 году записано: " Деревня Егора Обвинцева. А в ней проживают семьи Егора Федотова Панова, Фёдора и Степана Пановых, Тимофея Григорьева – всего 4 хозяйства, 33 человека- 19 мужского и 14 женского пола."

После проведения 4 ревизии 1782 года в деревне жили семьи Федора, Кирилла и Степана Пановых, Фёдора Слабожанника и Фёдора Иванова Петухова. Всего 35 человек – 17 мужского и 18 женского пола. Семья же Егора Федотова Панова по этой же переписи обосновалась в деревне Пановой, ныне Ребрихинского района.

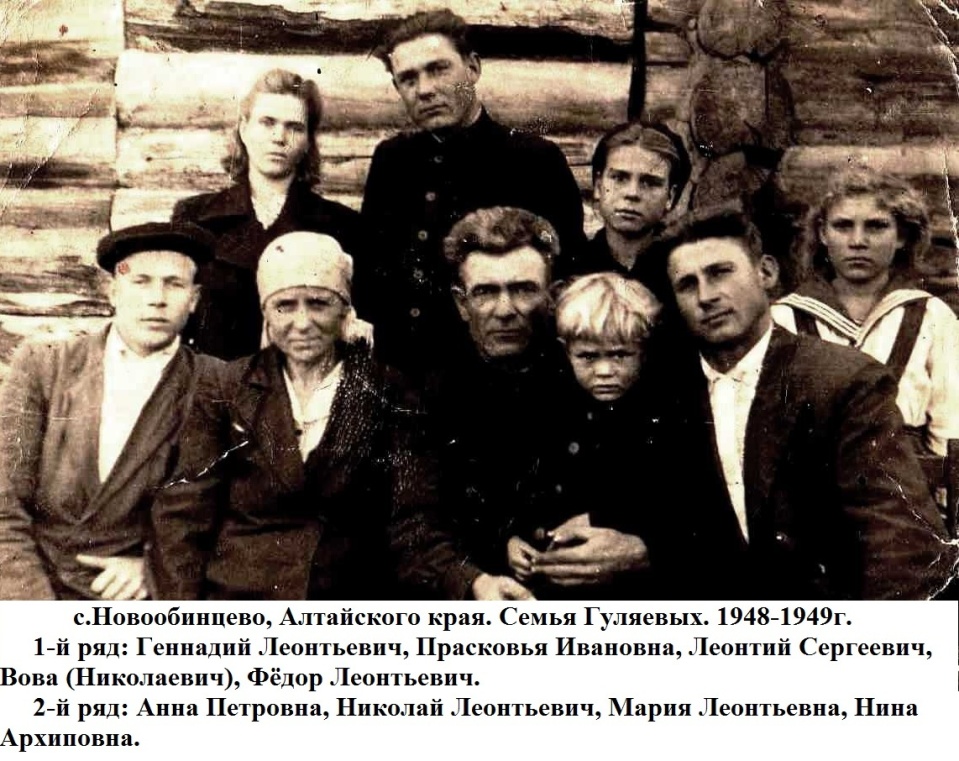

В 1816 году после проведённой ревизии душ России в деревне Новообвинцево проживали 17 семей (169 человек) – 78 мужского и 91 женского пола. В 6 семьях Пановых было 77 человек, в 3-х семьях Пушкарёвых – 32 человека, в 3-х семьях Серебренниковых – 21 человек, по 2 семьи Устиновых, Пестеревых, Петуховых, Гуляевых.

В 1834 году в селе числилось 125 ревизных (мужских) душ, а в 1854 году – 181.

В 1911 году в деревне проживало 1769 человек – 880 мужского и 889 женского пола. В деревне действовали маслодельный завод, школа грамоты, две молочные и одна мануфактурная лавки, хлебозапасной магазин, лавка фруктовых вод.

В 1917 году население деревни насчитывало 2084 человека, из них – 329 человек (52 семьи) Пановых, 101 человек (16 семей) Гуляевых, 74 человека (14 семей) Пушкарёвых и 58 человек (10 семей) Устиновых.

По Всесоюзной переписи населения 1926 года в селе проживало 1492 человека, на 1 января 1936 года- 1240 человек, на 1 января 1948 года- 873 человека, в 1959году- 989 человек, в 1970 году- 915 человек, в 1989 году- 1015 человек. На 1 января 1998 года – 1080 человек.

На 1 января 2015 года в селе проживало 935 человек.

Деревня Новообинцево – родовое гнездо Гуляевых (Из воспоминаний Н. Л. Гуляева)

«Село Новообинцево состояло из двух поселений: большое «Нагорное» и поменьше – «Подгора», как её прозвали в народе.

«Подгора» расселилась по подгорью – косогору, переходящему в широкую набережную левого берега Оби. Подгорская часть деревни рассекалась безымянной мелководной речкой на две части: верхняя по течению реки называлась – «Харёвой». Через речушку был перекинут деревянный мостик, который в период бурного весеннего таяния снегов часто сносило в Обь, и в этот период прерывалось нормальное сообщение между обеими частями подгоры, после окончания половодья мостик восстанавливали вновь, и так продолжалось почти ежегодно.

Застроена «Подгора» была по всем косогорам и низу берега реки Обь короткими улочками и переулками, домами различной формы и вида, были там и добротные круглые, двухэтажные дома, крытые тёсом, но были среди них и очень ветхие, в одной из этих ветхих «хибар» жили мои родители, где я и родился. Здесь же родились и мои младшие два брата – Фёдор и Геннадий (Георгий), и сестра Мария. Позднее я узнал, что такая бедность родительской жизни объяснялась тем, что свой первый дом отец продал, чтобы купить двух лошадей, так необходимых крестьянину – единоличнику, а на оставшиеся деньги он и купил древнюю хату, крытую земляным пластом.

Я хорошо помню, когда моих родителей агитировали вступить в коммуну, которая создавалась одной из первой в нашем районе в 1929 году.

Тогда был не один заход сельских и районных активистов в наш дом, особенно мне запомнился их последний приход к нам. В нашу тесную, маленькую избу пришло пять человек-активистов во главе со Степаном Старчиковым, который всю свою жизнь прожил в батраках, очень бедно. Он жил по соседству с моим дедом Сергеем Алексеевичем Гуляевым. Когда я прибегал в гости к деду Сергею, то мне часто приходилось слышать как Степан Старчиков, будучи по натуре человеком говорливым, шумно кого-то распекал за плохое ведение хозяйства, хотя сам он никакого хозяйства не имел, и даже скотного подворья у него никогда не было. Уже не говоря о домашнем скоте, а была у него лишь одинокая ветхая хатка с небольшим двориком и огородом.

Сейчас трудно вспомнить содержания бесед сельских активистов с моими родителями, но помню то, что они были каждый раз долгими и порой переходили в громкий спор, и я тогда понимал, что родителей уговаривали вступить в коммуну. Но отец упорно не соглашался, хотя по своей натуре он был больше оптимистом, чем консерватором и, забегая вперед, скажу, что немногим более полугода спустя, т.е. в 1929 году, ему самому и пришлось завершать эту коллективизацию в нашем селе, так как он был избран председателем Сельсовета села. И проработал в этой должности до 1933 года. А тогда после ухода сельских агитаторов, агитировавших отца вступить в коммуну, наш дед, Сергей Алексеевич Гуляев, сказал:

– Надо сынок, наверное, входить в эту коммуну: пришло время не только брать нам землю в общине, но и жить общиной.

Вступление в коммуну было трудным, ведь каждому крестьянину при вступлении необходимо было расстаться практически со всем своим хозяйством: лошадьми, коровами, птицей, упряжью, всем сельскохозяйственным инвентарём, со своей независимостью и самостоятельностью в своей крестьянской жизни. И как бы то ни было, но в подгорной части деревни была создана коммуна в том году. Она была названа громким именем «им. Карла Маркса». Первым её председателем был избран Семён Колганов. Правда та коммуна просуществовала всего несколько зимних месяцев 1929 года. Я же запомнил ту коммуну ещё со своих ранних, дошкольных лет потому, что мать поручала мне бегать на коммунарские склад и ферму получать молоко и яйца, которые давали на семью ежедневно: молока по 0.5 литра на едока и по несколько яиц. За яйцами пришлось сходить, как мне помнится, не более 2-3 раз за зиму, так как вся птица, размещённая в каком-то большом сарае, в зимние морозы перемёрзла. На этом и закончилась жизнь коммунарской птицефермы, да и сама коммуна им. «Карла Маркса» после статьи И.В. Сталина в центральной партийной газете «Правда» «Головокружение от успехов» – была распущена и реорганизована в колхоз, который создавался единым на всю нашу большую деревню и опять же с громким названием: колхоз «Советская Сибирь».

После начала Великой Отечественной войны по постановлению партии и правительства по всей стране в тылу был создан и постоянно действовал Всеобуч резервистов по 110-тичасовой программе. Первым командиром резервистов села (в 1941-1942 годах в нашем селе отряд резервистов насчитывал 120 человек) был наш односельчанин Вякин Дмитрий уже успевший побывать на фронте и после ранения и госпиталя находившийся в деревне на долечивании. Два дня в неделю, субботу и воскресенье, в течение нескольких месяцев мы усиленно занимались по программе Всеобуча – готовились на фронт. После того, как Вякин вновь ушёл на фронт, занятия по Всеобучу было поручено вести мне, а когда и меня призвали на фронт 15 августа 1942 года, то командиром Всеобуча был назначен мой младший брат Фёдор…

В личном плане все мы: я, Фёдор, Геннадий и сестра Мария очень благодарны судьбе, что родились в Советское время, да и росли вместе с молодой Советской республикой, которая дала нам всем соответствующее образование (в отличие от своих безграмотных родителей) и возможность трудиться на благо отчизны. Мне довелось более 40 лет работать в органах Советской власти своего родного Павловского района, Федору – более 20 лет руководить крупным колхозом «Россия» в Каменском районе. Младшему брату, Геннадию, многие годы быть секретарём комитета ВЛКСМ и возглавлять МТМ Шелаболихинской МТС, а позднее в г. Норильске работать секретарём парторганизации ЦАТК – крупной автоколонны города.

Родина наградила нас за наш добросовестный труд орденами и многими медалями».

Новообинцево

Новообинцево – Алтайская деревня

Любимый сердцем край святой!

Там Обь, а рядом с ней деревья.

Там первый вздох я сделал свой.

Здесь мать моя вросла годами,

Старушка милая, кудесница моя.

Я счастлив был твоими бы глазами

Увидеть Вас, родимые края.

Здесь дом сестры моей – сельчанки,

Пшеница золотит поля.

Какие здесь берёзки-россиянки,

Какие здесь обские тополя!

А рядом пашня – злаковое море,

Теплом сельчан расправлены поля,

А за рекой, в лесном просторе,

Приют желанный глухаря.

В селе сибирском первозданном,

Где бурной юности остался след,

Где был крещёный шарлатаном

Я не был ровно восемь лет.

Уехал я, когда терзали раны,

Рука измятая висела на ремне,

Когда ещё кровавые тираны

Страну коверкали в войне.

Суровых лет гремела канонада,

Погром войны осадками давил,

Когда «светлейший бог Микадо»

Японским волком злобно выл.

Ушёл, когда деревня коченела,

Шла, спотыкаясь, но тянула плуг;

Когда грудь в муках индевела,

В слезах тонул заобский луг.

Ушёл, когда плелись колхозы

С котомкой нищего по съёженным полям,

Избёнки хилые сочили слёзы

Сжимались граммы трудодням.

Не трусость страхом обуяла,

Когда бежал я из села,

Лесная даль атаковала,

В простор таёжный увела.

Свинцом ещё ломило раны,

В висках стучал гранатный ад,

Но я вгрызался в толщу планов,

Как бронебойный артснаряд.

И медно-струйный лес-дружище,

Руками хвойными обнял.

Он не доступен духом нищих

И не вручит им свой штурвал.

О край лесной – магнит стремлений!

Берёзки – девушки! Балет!

Какой силищей вдохновенья

Во все концы стремится свет!

Люблю тебя, мой друг крылатый,