Полная версия:

Пентаграмма Осоавиахима

Владимир Березин

Пентаграмма Осоавиахима

© В. С. Березин, 2025

© Оформление.

ООО «Издательство АЗБУКА», 2025

Издательство Азбука®

⁂

(новый год)

– Вы правы, – кивнул он равнодушно, – я слегка преувеличиваю. У меня сегодня ностальгия.

Юрий Тынянов. Смерть Вазир-МухтараНостальгия – вот лучший товар после смутного времени. Все на манер персонажей Аверченко будут вспоминать бывшую еду и прежние цены. Говорить о прошлом следует не со стариками и не с молодыми, а с мужчинами, только начавшими стареть, – вернее, только что понявшими это. Они ещё сильны и деятельны, но вдруг становятся встревоженными и сентиментальными. Они лезут в старые папки, чтобы посмотреть на снимок своего класса, обрывок дневника, письмо без подписи. Следы жухлой любви вперемешку с фасованным пеплом империи – иногда в тоске кажется, что у всего этого есть особый смысл.

Но поколение катится за поколением, и смысл есть только у загадочного течения времени – оно смывает всё, и ничьё время не тяжелее прочего.

Вокруг просыпался утренний слякотный город с первыми очнувшимися после новогодней ночи прохожими. Они шли разрозненно, нетвёрдо ставя ноги, как усталые бойцы, выходящие из окружения. Автомобиль обдал меня веером тёмных брызг, затем толкнула женщина с ворохом праздничных коробок. Что-то беззвучно крикнул продавец холодных жареных кур, широко открывая гнилой рот. Бородатый старик в костюме Деда Мороза прошмыгнул мимо. Печальна была его фигура. Впрочем, он всегда был таким – меня с детства угнетали открытки, где Дед Мороз изображался вместе со своим внучком, Новым годом. Внучок был в точно таком же красном зипуне, только коротком. И всё маскировало простую мысль о том, что дедушка-то под бой курантов сдох.

Срок его жизни был короток. И вот он улыбается и пляшет, чтобы скрыть страх. Мальцу-то простительно, он глуп по возрасту.

Городотходил, возвращался к себе, на привычные улицы, и первые брошенные ёлки торчали из мусорных баков. Ветер дышал сыростью и бензином. Погода менялась – теплело.

Я свернул в катящийся к Москве-реке переулок и пошёл, огибая лужи, к стоящему среди строительных заборов старому дому. Там, вдоль гаражей, старуха выгуливала собаку. Собака почти умирала – небедные заботливые хозяева к таким собакам приделывают колёсико сзади, и тогда создаётся впечатление, что собака впряжена в маленькую тележку. Но тут она просто ползла на брюхе, подтягиваясь на передних лапах. Колёсико ей не светило. Мало что ей светило в этой жизни, подумал я, подходя к подъезду.

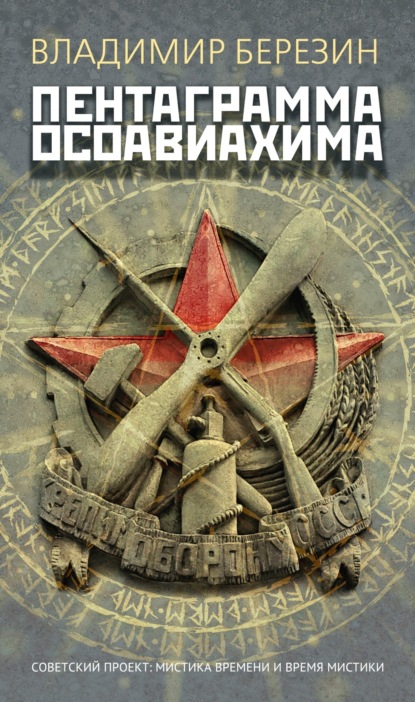

Слева от него, над сводом арки, горела звезда в окружении шестерёнок и газовых баллонов. Это была старинная эмблема Осоавиахима, сделанная, кажется, из гипса. Такие крепили на те дома, где жильцы научились надевать противогаз и подержали в руках винтовку. Винтовка на эмблеме тоже присутствовала.

За время моего отсутствия какой-то сноровистый управдом раскрасил её согласно своим представлениям об эстетике.

Мистический символ давно ушедшего времени заиграл весёлыми красками и наверняка светился в темноте.

Я вздохнул и открыл старинную дверь в многослойных потёках масляной краски.

Я шёл в гости к Евсюкову, что квартировал в апартаментах какого-то купца-толстопуза. Богач давно жил под сенью пальм, а Евсюков уже не первый год, приезжая в Москву, подкручивал и подверчивал что-то в чужой огромной квартире с видом на храм Христа Спасителя.

Мы собирались там раз в пятый, оставив бой курантов семейному празднику, а первый день нового года – мужским укромным посиделкам. Это был наш час, ворованный у семей и праздничных забот. Мир впадал в новый год, вваливался в похмельный январский день, бежали дети в магазины за пузырчатым лекарством для родителей, а мы собирались бодрячками, храня верность традиции.

Было нас шестеро: егерь Евсюков, инженер Сидоров, буровых дел мастер Рудаков, во всех отношениях успешный человек Раевский, просто успешный человек Леонид Александрович – и я.

И вот я отворил толстую казематную дверь, и оттуда на меня сразу пахнуло каминным огнём, жаревом с кухни и вонючим кальянным дымом.

В гигантской гостиной, у печки с изразцами, превращённой купцом в камин, уже сидели Раевский и Сидоров, пуская дым колечками и совершенно не обращая на меня внимания.

– …Тут надо договориться о терминологии. У меня к Родине иррациональная любовь, не основанная на иллюзиях. Это как врач, который любит женщину, но, как врач, он видит венозные ноги, мешки под глазами (почки), видит и всё остальное. Тут нет «вопреки» и «благодаря», это как две части комплексного числа, – продолжал Раевский.

– У меня справка есть о личном общении, – ответил Сидоров. – У меня хранится читательский билет старого образца – синенькая такая книжечка, никакого пластика. Там на специальной странице написано: «Подпись лица, выдавшего билет: Родина».

Они явно беседовали уже долго, беседа эта сосулькой наросла ещё с прошлого года. Раевский сидел в кресле Геринга. Мы всё время подтрунивали над отсутствующим хозяином квартиры, что гордился своим креслом Геринга. На многих дачах я встречал эти кресла, якобы вывезенные из Германии. Их была тьма, – может, целая мебельная фабрика работала на рейхсмаршала, а может, были раскулачены тысячи дворцов, где всего по разу бывал толстый немец: посидит Геринг минуту да пересаживается в другое кресло, но клеймо остаётся навсегда: «кресло Геринга».

Отсутствующий хозяин действительно вывез это кресло с какой-то проданной генеральской дачи под Москвой.

Участок был зачищен, как вражеская деревня, дом снесён (на его месте новый владелец сделал пруд), а резная мебель с невнятной историей переместилась в город.

Чтобы перебить патриотический спор, я вспомнил уличную сценку:

– Знаете, я, кажется, видел Ляпунова.

– Того самого? Профессора?

– Ну да. Только в костюме Деда Мороза.

– Поутру после Нового года и не такое увидишь. – Сидоров подмигнул. Сидоров был человек простой, и в чтении журнала «Nature» замечен не был. Теорию жидкого времени Ляпунова он не знал и знать не хотел.

Меж тем Ляпунов был загадочной личностью, знаменитым физиком. Сначала он высмеивал теорию жидкого времени, потом вдруг стал яростным её адептом, а потом куда-то исчез. Говорили, что это давняя психологическая травма: у Ляпунова несколько лет назад пропал сын-подросток, с которым они жили вдвоём.

Ляпунов сгинул, может, сошёл с ума, а может, просто опустился, как многие из тех, кто считал себя академической солью земли, а потом доживал в скорби. Были среди них несправедливо обиженные, а были те, чей срок разума истёк. Ничего удивительного в том, что я мог видеть профессора в костюме Деда Мороза. Любой дворник сейчас может на день надеть красный полушубок вместо оранжевой куртки.

– Ну, дворники разные бывают, – возразил Раевский. – Я вот живу в центре Москвы, в старом доме. На первом этаже там живут дворники-таджики. Не знаю, как с ними в будущем обернётся, но эти таджики мне ужасно нравятся: очень аккуратно всё метут, тихие, дружелюбные и норовили мне помочь во всяких делах. Однажды пришёл в наш маленький дворик пьяный, стал кричать, а когда его принялись стыдить из окон, он отвечал разными словами – удивительно в рифму. Так вот таджики его поймали и вежливо вразумили, после чего убрали всё то, что он намусорил битыми бутылками.

– Я уверен, что если ночью постучать к твоим таджикам, то ты станешь счастливым владельцем коробка анаши, – не одобрил этого интернационализма Сидоров. (Я почувствовал, что они сейчас снова свернут на русскую государственность.) – Говорят, что таджикские дворники на самом деле непростой народ. Помашут метлой, вынут из кармана травы. Вот я поздно как-то приехал домой, смотрю – толкутся странные люди у дворницкого жилья. И везде, куда заселили восточную рабочую силу, я всегда вижу наркоманических людей.

– В Москве сейчас много загадочного. Вот строительство такое загадочное…

– Ой, блин, какое загадочное! – На этих словах из кухни, отряхивая мокрые руки, вылез буровых дел мастер Рудаков. – Золотые купола над бассейнами, туда-сюда. У нас ведь, как всегда, две крайности: то тиграм мяса не докладывают, бутылки вмуровывают в опорные сваи, то наоборот. Вот как-то пару раз мы попадали – то ли на зарывание денег, то ли ещё на что. Мы сажаем трубы, двенадцать миллиметров, десять метров вниз, два пояса, анкера, все дела. Трубы – двенадцать метров глубиной, шаг – метр по осям, откапывают полтора метра, заливается бетонная подушка с нуля ещё метра полтора – что это?

Я слушал эту музыку сфер с радостью, потому что понял, кого мне в этот момент напоминает Рудаков. А напоминал он мне актёра, что давным-давно орал со сцены о своей молодости, изображая бывшего стилягу. Он орал, что когда-то его хотели лишить допуска, а теперь у него две мехколонны и пятьдесят бульдозеров. В тот год, когда эта реприза была особенно популярна, мы были молоды по-настоящему, слово «допуск» было непустым, но вот подумать, что мы будем относиться к этому времени с такой нежностью, как сейчас, мы не могли. Я почувствовал себя лабораторным образцом, что отправил профессор Ляпунов в недальнее прошлое, залив его сжиженным, ледяным временем.

Мы все достигли разного и, кажется, затем и были нужны друг другу – чтобы хвастаться.

Но сейчас было видно, что ни славянофилы, ни западники ответить Рудакову не могут.

Я, впрочем, тоже.

Поэтому буровых дел мастер Рудаков сам ткнул пальцем в потолок:

– Что это, а? Стартовый стол ракеты? Так он и чёрта выдержит, не то что ракету. А ведь через год проезжаешь – стоит на этом месте обычный жилой дом. Ну, не обычный, конечно, с выпендрёжем, но, зная его основание, я вам могу сказать: десять таких домов оно выдержит. С лихвой! На хрена?

Раевский всё же вставил слово:

– Легенд-то много, меня-то удивляет другое – насколько они близки к реальности.

– Много легенд, да, – мы вот на Таганке бурили, там, где какой-то офисный центр стоит. Так нас археологи неделю, наверное, доставали. Сначала пытались работу остановить, но потом поняли – нет, бесполезно. Пришло трое мужиков средних лет, а при них двое шестёрок, пацаны такие, лет по девятнадцать. Рылись в отвале – а ведь там черепки кучами. Они шурфы отрыли – неглубокие, правда, по полметра, наверное. До хрена – до хрена, много этих черепков-то. Я перекурить пошёл, к ним подхожу: «Ну чего?» Смотрю, у них там одна фанерка лежит: это двенадцатый век, говорят, на другой фанерине тринадцатый век лежит – весь в узорах. Четырнадцатый и пятнадцатый опять же, а так ведь и не скажешь, что пятнадцатый по виду. Ну, там, пятьдесят лет назад расколотили этот горшок.

– Удивительно другое, – вздохнул Раевский. – Несмотря на столетие и волны мародёров такое количество вещей до сих пор находится в домах. Какие-нибудь ручки бронзовые или что ещё.

– Да что там ручки! Было одно место в Фурманном переулке. Сначала, когда мы приехали, стоял старый дом, только потом его стали сносить. Такой крепкий дом, старой постройки, трёхэтажный. Сидел там сторож: мы приходим как-то к нему, а он смурной и нервный. Явилась ночью компания, говорит, три или четыре человека, лет по сорок, серьёзные. А там ведь, как темнеет, а темнеет летом поздно, на все старые дома, как муравьи на сахар, лезут всякие кладоискатели, роют-ковыряют.

Дом действительно старый, восемнадцатого, может, века, там уже даже рам не осталось – стены да лестницы. И вот как стемнеет, этот дом гудел.

Сторож этот пришельцев гонял, а тут… Тоже хотел шугануть, но эти серьёзные люди ему что-то колюще-режущее показали и говорят, сиди, дескать, дедушка, нам нужен час времени. Через час можешь что хочешь делать – милицию сна лишать, звонить кому-нибудь, – а сейчас сиди в будке и кури. Напоследок дед, правда, бросил им: «Ничего не найдёте, здесь рыщено-перерыщено». Мужики повторяют: «Сиди, дед. Мы знаем, чё нам надо».

Ну, через час он вышел, честно так вышел, как и обещал, пошёл смотреть. На лестничной площадке между вторым и третьим этажом вынуто несколько кирпичей, а за ними – ниша, здоровая. Пустая, конечно.

Было там что, не было ли – хрен его знает. Да сломали давно уж.

Тут я пошёл на кухню слушать Евсюкова. Однако ж Евсюков молчал, а вот Леонид Александрович как раз рассказывал про какого-то даосского монаха.

Евсюков резал огромные узбекские помидоры, и видно было, что Леонид Александрович участвовать в приготовлении салата отказался. Наверняка они только что спорили о женщинах: они всегда об этом спорили – потомственный холостяк Евсюков и многажды женатый Леонид Александрович.

– Так вот этот даос едет на поезде, потому что собирал по всей провинции пожертвования. Вот он едет, лелеет ящик с пожертвованиями, смотрит в окно на то, как спит вокруг гаолян и сопки китайские спят, но его умиротворение нарушает вдруг девушка, что входит в его купе.

Она всмотрелась в даоса и говорит:

«Мы тут одни, отдайте мне ящик с деньгами, а не то я порву на себе платье и всем расскажу, что вы напали на меня. Сами понимаете, что больше вам никто не то что денег не подаст, но и из монахов вас выгонят».

Монах взглянул на девушку безмятежным взглядом, достал из кармана дощечку и что-то там написал.

Девушка прочитала: «Я глухонемой, напишите, что вы хотите».

Она и написала. Тогда даос положил свою дощечку в карман и, всё так же благостно улыбаясь, сказал:

«А теперь – кричите…»

– Вот видишь, – продолжил Евсюков какой-то ускользнувший от меня разговор, – а ты говоришь – уход и забота…

Мне всучили миску с салатом, а Евсюков с Леонидом Александровичем вынесли гигантский поднос с бараниной:

– Ну, всё. Стол у нас не хуже, чем на Рублёвском шоссе.

Рудаков скривился:

– Знавал я эту Рублёвку, бурил там – отвратительный горизонт. Чуть что – поползёт, грохнется.

Мы пили и за старый год, угрюмо и неласково, ибо он был полон смертей. И за новый – со спокойной надеждой. Нулевые годы катились под откос, и оттого, видимо, так чётко вспоминались отдаляющиеся девяностые.

У каждого из нас была обыкновенная биография в необыкновенное время. И мы, летя в ночи в первый день нового года над темнеющим городом, принялись вспоминать былое, и все рассказы о былом начинались со слов «на самом деле». А я давно знал, и знал наверняка, что всё самое беспардонное враньё начинается со слов «на самом деле…».

Говорили, впрочем, об итогах и покаянии.

Слишком многие из тех, кого мы знали, не просто любили прошлое, но и каялись публично в том, что сделали что-то неприличное в период первичного накопления капитала. Я сам видел немало покаяний собственных друзей, и которые, как правило, происходили в загородных домах, на фоне камина, с распитием дорогого виски. Под треск дровишек в камине, когда все выпили, но выпили в меру, покаяния идут очень хорошо.

Есть покаяния другие – унылые покаяния неудачников, в нищете и на фоне цирроза печени. Очень много разных форм покаяний, что заставляют меня задуматься о ревизии термина.

– Мы тоже сидим у камина, – возразил Раевский, – по-моему, наличие дома или нищеты для покаяния не очень важно. Покаяние, если это не диалог с Богом, – это диалог между человеком и его совестью. Камин или жизнь под забором – обстоятельства, не так важные для Бога и для совести. Важно, что человек изменился и больше не совершит какого-то поступка. Совесть – лучший контролёр.

– Ну да. Ему это не нужно. К тому же есть такая штука – некоторых искушений просто уже нет по их природе. То, что человек мог легко сделать в девяностые годы, сейчас невозможно. Как говорится, зачем снова садиться на Боливара, что не вывезет двоих. «Мне очень жаль, но пусть он платит по один восемьдесят пять. Боливар не снесёт двоих» – и ему действительно очень жаль. Но по один восемьдесят пять уже уплачено. Не верю я в эти покаяния. Если они внутренние, то они, как правило, остаются внутренними и не выплёскиваются на застольных друзей, газеты или в телевизор. А если выплёскиваются, то это что-то вроде публичного сжигания партбилета в прямом эфире.

– А что, рубануть по пальцу топором, бросить всё и отправиться в странствие по Руси? Ну, сильный ход.

– Не знаю, ребята. А вот нравственное покаяние, когда жизнь обеспечена и деньги – к деньгам, – вещь куда более сложная для этического анализа.

– Я вот что скажу: все написанные слова – фундамент нынешнего благосостояния. Это такие мешки с долларами, покраденные с того паровоза, что остановился у водокачки. Как в этом каяться – ума не приложу: вынимать ли из фундамента один кирпич, разбирать ли весь фундамент.

Нет, по мне, сжигание партбилета – особенно когда за это не сажают – чрезвычайно некрасивый поступок, но покаяние без полной переборки фундамента тоже нечто мне отвратительное. Это ведь очень давно придуманная песня, старая игра в пти-жё: я украл три рубля, а свалил на горничную, а я девочку развратил, а я в долг взял и не отдал, а я написал дрянь и деньги взял. И начинается игра в стыд, такое жеманничанье. Друзья должны вздохнуть, налить ещё вискаря в низкие, до хруста вымытые стаканы и выпить. А потом кто-то ещё что-то расскажет – про то, как попилил бабла и что теперь немного, конечно, стыдно, – но все понимают, что если бы не попилил, то мы бы не сидели на Рублёвке и после бани не пили хороший виски. И вот все кивают и говорят: да-да, какой ты чуткий, братан, тебе стыдно, и это так хорошо. И стыд хорошо мешается с виски, как запах дров из камина со льдом в стакане. Как-то так.

– Да сдалось тебе благосостояние! Тебе кажется, что поводом для раскаяния может быть только поступок, за который получены деньги! Понятно, сидя перед камином, сетовать, что пилил бабло, как-то нехорошо. Но ведь и не говорить – нельзя. Я вот никогда не пилил бабло, – возразил просто успешный человек Леонид Александрович. – При чём тут твоё благосостояние? Мне, например, про твоё благосостояние ничего не известно. И деньги тут тоже ни при чём, вернее, они (если говорить об уравнениях) только часть схемы «деньги – реноме – деньги-штрих». Более того, я вообще сложно отношусь к проблеме распила: ведь мы все получали деньги от тех же пильщиков. Но благосостояние тут очень даже при чём – наша система довольно хорошо описана многими литераторами и философами, которые говорили о грехе и покаянии в церковном смысле. Меня-то интересует очень распространённый сейчас ритуал раскаяния, смешанный с ностальгией – которая не собственно сожаление, а такая эстетическая поза: грешил я, грешил… а потом отпил ещё.

То есть понятно, что есть вещи, которых я бы сейчас делать не стал, но вспомнить их, скорее, приятно. А есть вещи, которые и делать бы не стал, и вспоминать очень неприятно. Последние, как правило, завязаны на чувство вины: «Вот, поди ж ты, какие у этого были печальные последствия».

– Ну да, ну да. Но я как раз повсеместно наблюдаю сейчас стадию «сладкого воспоминания о грехе» – поэтому-то и сказал, что задумываюсь о сути самого понятия. Вот дай нам машину времени, то как мы поступим?

Я слушал моих друзей и вспоминал, как жарким летом ушедшего года совершил такое же путешествие во времени – вернулся лет на двадцать назад, и это был горький опыт. В общем, это было очень странное путешествие. В том месте – среди изогнутой реки, холмов, сосен и обрывов над чёрной торфяной водой – я впервые был лет пятнадцать назад и потом ездил туда раз в год, пропустив разве раз или два – когда жил в других странах.

Ежегодно там гудел день рождения моего приятеля, но первый раз я приехал в другом раскладе – с одноклассником. Он только что отбил жену у приятеля, и вот теперь объезжал с ней, усталой, с круглым помидорным животом, дорогие сердцу места, прощаясь, оставляя их в прошлом. Одноклассник уже купил билеты на «Эль-Аль», и Обетованная земля ждала их троих. И я тогда был не один, да.

И вот за эти ушедшие, просочившиеся через тамошний песок годы на поляне, где я ночевал, ушлые люди вырастили ели, потом топорами настучали ёлкам под самый корешок, расставили их по московским домам – теперь там было поле, синее от каких-то лесных фиалок. Самым странным ощущением было ощущение от земли, на которой ты спал или любил. Вот ты снова лежишь в этом лесу, греешь ту же землю своим телом, а потом ты уходишь – и целый год на это место проливаются дожди, прорастает трава, вот эта земля покрывается снегом, вот набухает водой, когда снег подтаивает. И ты снова ложишься в эту ямку, входишь в этот паз – круг провернулся как колесо, жизнь, почитай, катится с горки. Но ты чувствуешь растворённое в земле и листьях тепло своего и её тела. У меня было немного таких мест, их немного, но они были: в крымских горах, куда не забредают курортники, в дальних лесах наверху, где нет шашлычников. Или в русских лесах, где зимой колют дрова и сидят на репе и звезда моргает от дыма в морозном небе. И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли да пустое место, где мы любили. Теперь и там, и где-то в горах действительно пустое место. А когда-то там стояла наша палатка, и мы любили у самой кромки снега. С тех пор много раз приходили туда снега, выпадая, а потом стекая вниз. На той площадке, сберегавшей нас, теперь без нас сменяются сезоны, там пустота, трава да ветер, помёт да листья, прилетевшие из соседнего леса. Там и здесь, в этом подмосковном лесу, без меня опадала хвоя и извилисто мимо текла река, и всё никогда не будет так же – дохнёт свинцовой гарью цивилизация, изменит русло река, а останется только часть тепла, частица. Воздух. Пыль. Ничто.

И время утекло водой по горным склонам, по этой реке, как течёт сейчас в нашем разговоре, когда мы пытаемся вернуть наши старые обиды, а сами уплываем по этой реке за следующий поворот.

– Машина времени нам бы не помешала, – вдруг сказал я помимо воли.

– Ты знаешь, я о таких машинах регулярно смотрю по телевизору. Засекреченные разработки, от нас скрывали скручивание, торсионные поля… Сапфировый двигатель, опять же.

– Ну да, ну да. Сапфировый двигатель, случайно, не содержит нефритовый ротор и яшмовый статор?

– Вова! – скорбно сказал Раевский. – Ты ведь тоже ходил к Ляпунову на лекции… Тут всё просто: охладил – время сжалось, нагрел – побежало быстрее.

– Не всё просто: это, вернее, простая теория – охладить тело до абсолютного нуля, 273 градусов по Цельсию, – и частицы встанут. Но если охлаждать тело дальше, то они начнут движение в обратном направлении, станут колебаться, повторяя свои прошлые движения, – и время пойдёт вспять. Да только всё это мифы, газета «Оракул тайной власти», зелёные человечки сообщают…

– А Ляпунов? – спросил Сидоров.

– Ляпунов – сумасшедший, – быстро ответил успешный во всех отношениях человек Раевский. – Вон Володя его в костюме Деда Мороза сегодня видел.

– Тут дело не в этом, – сказал просто успешный человек Леонид Александрович. – Ну вот попадаешь ты в прошлое, раззудись плечо, размахнись рука, разбил ты горячий камень на горе, начал жизнь сначала. И что ты видишь? Ровно ничего – есть такой старый анекдот про то, как один человек умер и предстал перед Господом. Он понимает, что теперь можно всё, и поэтому просит:

«Господи, – говорит он, – будь милостив, открой мне, в чём был смысл и суть моей жизни? В чём её соль, так сказать?»

Тот вздыхает и говорит:

«Помнишь ли ты, как двадцать лет назад тебя отправили в командировку в Ижевск?»

Человек помнит такое с трудом, но на всякий случай кивает.

«А помнишь, с кем ехал?»

Тот с трудом вспоминает каких-то двоих в купе, с кем он пил, а потом отправился в вагон-ресторан.

«Очень хорошо, что ты помнишь, – говорит Господь и продолжает: – А помнишь ли ты, как к вам женщина за столик подсела?»

Человек неуверенно кивает, и, действительно, ему кажется, что так оно и было. (А мне в этот момент стало казаться, что это всё та же история про китайского монаха с ящиком для пожертвований и девушку, что я уже сегодня услышал. Просто это будет рассказано с другой стороны.)

«А помнишь, она соль попросила тебя передать…»

«Ну и?»

«Ну и вот!»

Никто не засмеялся.

– Знаешь, это довольно страшная история, – заметил я.

– Я был в Ижевске, – перебил Сидоров. – Три раза. В вагоне-ресторане шесть раз был, значит. Точно кому-то соль передал.

– А я по делам в Ижевске был. Жил там год, – невпопад вмешался Евсюков. – В Ижевске жизнь странная. За каждым забором куют оборону. Так вот, на досуге я изучал удмуртов и их язык. Обнаружил в учебнике, что мурт – это человек. А уд-мурт – житель Удмуртии.

– Всяк мурт Бога славит. Всяко поколение. – Просто успешный человек Леонид Александрович начал снова говорить о поколении, его слова отдалялись от меня, звучали тише.