Полная версия:

Бог нашептал

– А вам не кажется, – с долей заносчивости, – что со змеем, который вас душит, жить сложнее?

– И с ним тоже. Они одно или всё-таки два отдельных?

– Да я же говорю: жаба и змея – конечно, два отдельных.

– Я не знаю, что у жабы за спиной творится, вдруг всё-таки одно, поэтому уточняю.

– Тогда я отвечаю: нет, они не одно.

– Хорошо, а как они пришли к таким отношениям? Почему змей душит жабу?

– А мне откуда знать?

– Я думал, что они твои, или нет?

Маша растерянно захлопала ресницами. Даже не предполагала, что так могло быть. Неожиданная новость даже для неё самой.

– Не мои они. Припёрлись ко мне, а мне теперь от них плохо, да и вообще… Я думала, что мы, м-м, обо мне будем говорить.

– Тебе кажется, что мы говорим не о тебе? – Та кивнула. – Хорошо. Расскажи тогда о том, о чём бы тебе хотелось сейчас поговорить.

– Герман Павлович! – резко вставила она. – Я же говорила, что злюсь… А вы как специально, вопросы такие задаёте, а я даже не знаю, как ответить. И вообще, это же к делу не имеет отношения, как и вот эти. – Он дёрнула подбородком в сторону листа.

– А какие вопросы ты бы хотела, чтобы я задал?

– Какие?..

Для неё самой это тайна.

– Ну… Такие… Да не хочу я вопросов, просто скажите, что делать, чтобы вот этого не было. Чтобы я с подругами не рассорилась, чтобы… Нормально всё было, и я не злилась.

– Ты хочешь, чтобы злости в твоей жизни не было вообще?

– Да.

– Почему?

– Потому что злые люди никому не нравятся.

– А ты хочешь нравится? – Ярое согласие головой, отчего косички снова подпрыгнули. – Всем-всем-всем?

– Ну… Не прям всем-всем. Потому что это нереально… Я же не могу знать всех людей, значит, и понравится всем не могу. Я хочу нравится тем, с кем общаюсь. Они же мне нравятся, да и ведут они себя нормально, а я одна… веду себя вот так. Я же чувствую… Чувствую, что это встаёт между нами… Стеной, преградой. Что со мной начинают вести себя осторожно. Настороженно. Будто, знаете, я из тюрьмы вышла за избиение человека, и все ждут, когда я снова туда попаду, снова избив человека. А никто этим человеком не хочет быть… И я не хочу быть, этим… Как их называют, которые срываются?

– Рецидивисты.

– Да. М-м, рецидивистом быть не хочу… Но я, получается, м-м, он. Всем неприятности доставляю.

– А ты у всех спросила, что доставляешь неприятности?

– Нет, но!.. Это же видно… Как девочки смотрят, а я думаю, что же я опять такого сказала. Какая-то я неконтролируемая мразь, которая даже достойно вести себя перед друзьями не может.

– Хочешь совет? – прямо спросил Герман.

Маша с надеждой закивала.

– Попроси своих друзей отмечать твоё состояние.

– Зачем?

– Чтобы ты могла его отслеживать в моменте, раз не можешь его почувствовать внутри себя. Сначала они будут твоими спутниками, будут тебя вести, а потом ты сама научишься через них отслеживать своё состояние. Я думаю, раз они твои друзья, то будут рады тебе помочь. Только ты скажи им об этом. Чтобы говорили, чтобы указывали, чтобы ты тоже отслеживала это в себе. Сможешь?

– Но я… Я не хочу их напрягать. Я и так на них срываюсь, а тут ещё заставлять их следить за мной…

– Не заставлять, а попросить их. Если они не захотят, откажутся, верно? Но если им важны ваши отношения, они решат помочь, чтобы сделать эти отношения лучше. Я приведу тебе пример: все дети рождаются стерильными, у них нет ни знаний, ни понимания того, что в них происходит. Есть только чувства и ощущения, которые делают либо «хорошо», либо «плохо». В процессе воспитания мамы и папы говорят свои детям: «Ты голоден, тебе холодно, тебе грустно, ты плачешь» и так далее. Родители наделяют состояние ребёнка названиями, помогают ему разобраться в них, понять, что он чувствует. То же самое произойдёт и с твоей ситуацией, только вместо родителей твои друзья.

– Но я ведь… уже не стерильна, мне пятнадцать… Разве можно изменится так просто?

– Так просто – нет, но приложив силы, кое-что изменить можно. С тобой и твоими друзьями мы попытаемся это сделать. Попробуешь?

– Да не знаю… И как мне их попросить?

– «Ребята, в последнее время вы говорили, что я злюсь. К сожалению, я сама не могу отслеживать своё состояние, поэтому хочу попросить вас о помощи: говорите мне, когда я буду себя так вести. Например: “Маша, ты злишься”». Сможешь сказать?

– Не знаю… Вроде и просто звучит, но…

– Жаба?

– Она самая. Со змеем своим.

– В любом случае предлагаю попробовать. А если не сможешь, ты всегда можешь им написано в мессенджере. Это уже проще?

Машу это озарило. Она вытянулась, открыла глаза.

– Точно! Можно же написать! Тогда напишу, это будет лучше.

– Отлично, – улыбнулся Герман.

– Но… Что мне делать, после того как скажут, что я злюсь? Этого ведь недостаточно.

– Сначала тебе нужно самой научиться это отслеживать. Может быть, ты даже сможешь установить закономерность развития своего состояния, поймать этот переход к раздражительности. Я предлагаю тебе завести тетрадь и делать записи туда каждый раз, когда ты или твои подруги будут обозначать то, что ты злишься. – Герман вытянул чистый лист бумаги. – Здесь ты пишешь когда, – он расчертил таблицу, записывая название граф, – потом опишешь ситуацию, при которой это произошло, потом тебе нужно постараться отследить момент переключения с одной эмоции на другую, что именно ты сказала или сделала. Пока что для отслеживания этого будет достаточно.

– Не совсем понимаю… Я же не знаю, как это, как я это определю?

– Хорошо. Давай обыграем ситуацию. У тебя есть на руках пример со злостью, который бы тебе хотелось обсудить?

– Нет, – сказала она в себя.

– Тогда я приведу свой, чтобы тебе было наглядно. Так, что же меня бесило в последнее время… Я бы сказал о том, что произошло с родителями, но это не подобает такому человеку как я. – Маша оттянула угол рта. – Например, сегодня в метро мне наступили на ногу. Кричать и устраивать скандал, я не стал, но разозлился. Так и пишем: «Я разозлился в метро», в моменте переключения: «Наступили на ногу», что я сделал: «Вспыхнул внутри, проматерился про себя, подумал, что тоже хочу наступить ему на ногу».

– А что насчёт… Ну, м-м. Я понимаю, почему вы разозлились, но и не понимаю…

– Если я сейчас тебя правильно понял, то вот мой ответ: потому что я купил новые ботинки, они обошлись мне в пять тысяч. Денег у меня не так много, поэтому я бы хотел, чтобы к моим вещам относились с уважением, как и я к ним, потому что их ценность я понимаю. А вообще… было больно. Неприятно. На боль люди часто реагируют агрессией, чтобы защитить себя.

– А… То есть, наверное, даже боль на первом месте?

– Быть может. Денежные траты для меня – тоже боль. Только на другом уровне. Теперь стало более понятно?

Маша неуверенно кивнула. Приняла лист с таблицей.

– Если ты будешь забывать отписываться в тетради вовремя, можешь делать это отсрочено. Но если ты не будешь помнить ситуацию, об этом тоже так напиши. Попытайся вспомнить, нафантазировать. Отталкивайся от своих ощущений и как тебе показалось.

– Разве… – Она сложила таблицу пополам. – Это не означает, что я придумываю?

– Сейчас можно придумывать. Даже стоит. Просто думай о том, что и почему произошло, можешь записывать несколько вариантов, почему бы и нет? Чем больше будет твоих размышлений, тем лучше.

– А это… это правда поможет?

– Если ты этим займёшься. Твои закрытые внутри ощущения выйдут наружу, и ты сможешь с ними взаимодействовать. Но я не говорю, что это избавит тебя от проблем, так просто не получится. С этим нам с тобой придётся поработать, если ты захочешь. Как чувствуешь себя?

– Да так… М-м, не то чтобы воодушевлённо. Делать надо, записывать… Не знаю, хватит ли у меня времени.

– Учёба много забирает?

– Нет… Я ваять учусь. Много учусь, хочу делать красивые игрушки, а потом продавать их. – Она показала свои пальцы. – Не видно, но обколоты все. Больно очень. А я хочу быстрее научиться, а когда пытаюсь быстрее, промахиваюсь.

– А куда ты спешишь?

– Да знаете… Чем раньше начнёшь, тем лучше. Задую тем, кто уже к пятнадцати умеет ваять… Вот есть в кружке одиннадцатилетки, так они лучше меня это делают! Мне и завидно на них смотреть, я тоже хочу результатов.

Успокаивать тем, что всему своё время, Герман не стал. Не к месту. Неправильно. Не в этой ситуации.

– А что ты планируешь делать, когда твой уровень будет достаточным, чтобы делать красивые игрушки?

– Продавать их хочу… Хочу сообщество… Я уже завела его, в телеграмме и контакте, там мои друзья сидят. Выкладываю, как учусь. Потом хочу выкладывать готовые игрушки, продавать их. Было бы здорово, окажись в чьём-то дома моя работа… Вот просто бы стояла и радовала глаз, – улыбнулась Маша, оттаяла, отпустила своё напряжённое раздражение и непонимание. – Но это трудно… раскачиваться, находить аудиторию. Не знаю, как долго я буду это делать, учитывая то, что… Да вообще сложно. У меня… много всяких мыслей в голове по этому поводу. – Она приложила пальцы к виску. – Хочу, но понимаю, как это сложно и сколько времени мне ещё… Надо будет потратить. Хотелось бы всего да побыстрее.

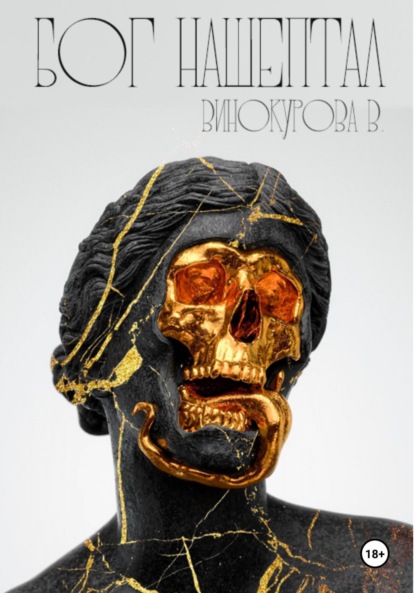

– Мне тоже так хочется, – понимающе ответил Герман. – У нас время закончилось. Напоминаю тебе про таблицу, а я, – он указал на рисунок, – займусь этим, потом обсудим его. Покажи потом ещё свои поделки. Я думаю, тебе уже есть чем похвастаться, раз раны на пальцах не так заметны.

Маша поджала губы и подтянула уголки. Не поверила. Не смогла принять. Отторгает и желает вернуть обратно в руки Германа эти слова, чтобы не думал ими так бездумно разбрасываться, как флаерами, которые можно скомкать и скинуть в ближайшую урну. Она считает, что не достойна этого, что можно лучше, что будет лучше, но не факт, что, когда она достигнет того результата, о котором мечтает, её мнение касательно своей работы изменится. Скорее всего, не изменится. Она будет дальше хотеть покорять высоту за высотой, не оглядываясь вокруг, не замирая ни на секунду, позволяя себе пустить взор до горизонта, который открывается с перевалочного пункта на горе: она не увидит леса, соседние горы, реки, озёра, облака, которые расположились прямо на пиках гор, не тронет взглядом синеву неба, она будет карабкаться вперёд, видя перед собой лишь одну цель, которую по достижению не засчитает.

Это было так же, как если бы Гагарин не посмотрел в окно иллюминатора и люди не отмечали день космонавтики; как если бы Нил Армстронг не посмотрел на Землю с Луны и не поставил флаг Штатов, и потом никто не думал о том, а не сфабрикована ли высадка; как если бы никто не изучал информацию, которая поступает от странствующего в темноте и свете звёзд Вояджера-1, забыли о Хаббле после того, как он перестал работать, не ждали создания Джеймса Уэбба.

– Спасибо, хотя я… м-м, ожидала другого.

– Что мы быстро со всем разберёмся?

Маша понуро кивнула, косички в этот раз не подпрыгнули, а лишь вязко потянулись за движением головы.

– Разберёмся, у нас с тобой предостаточно времени, хоть и может казаться обратное.

Герман говорил слова, которые считал нужными произнести, даже если для Маши они ничего не значили. У неё такой образ мышления, у неё есть одна хорошая установка: «Я делаю недостаточно».

Герман проводил её и вернулся за стол. В программе добавил пару комментариев: «Не проживает агрессивные чувства? Жаба и змей». После этого взял рисунок и ещё раз внимательно его рассмотрел: линии жёсткие, продавливающие бумагу, с обратной стороны видны, прощупываются. Яркие цвета выбраны для того, чтобы показать негативные качества, типа нарыва, слизи змея. Тёмные выбраны для того, чтобы показать, что жаба и змей находятся «внутри», под кожей и костями, так же – Герману пришла эта мысль в голову – они о том, какой негативный оттенок жаба и змей имеют для Маши.

Рассказывать интерпретацию Герман не собирался слишком быстро, нужно, чтобы Маша сама смогла это сделать, поняла, кто для неё этот дуэт. Он живёт внутри неё, но ей не принадлежит – навязанная установка извне, которую она отторгает, а сам этот удушающий комок выражает её желание высказаться, прожить чувства, но ей не позволяет. Она замкнута, заточена, как жаба в пределах белого листа, а Маша – в непонимании того, как проживает свои чувства.

Это нужно взять на контроль: только ли с агрессией такие проблемы или закономерность распространяется на другие чувства? Нужно проградировать. Поскольку другие её чувства не доставляли друзьям дискомфорта, о них не говорили, но это не означает, что у Маши могут быть с ними другое взаимодействие. Может быть всё что угодно, и всё это требует дальнейшего уточнения.

Сам факт, что Маша пришла, уже говорит о том, что хочет поменять свою жизнь, но это не говорит о том, как далеко она планирует зайти. Видя её реакцию на ведение записи, Герман подумал, что пока маловероятно, что она возьмётся за задание, а если возьмётся, будет пропускать, поскольку будут работать её защиты – ей ведь нельзя знать, что она испытывает злость, агрессию. Это нужно подавить, а то, что предлагал Герман как раз о том, что их нужно будет начать проживать. Прочувствовать.

Шанс двадцать на восемьдесят. Немного, но и с этим поработать можно. Даже если будет несколько записей – всего лишь пара, это уже материал для встречи. Самому Герману тоже нужно подумать: Маша занимается ваянием, она созидает, но при этом другой вид творчества – рисование, она обходит стороной, а историю придумать не в состоянии – не может, не хочет, защищается. Она считает, что это ни к чему не приведёт, она не желает проецировать свои чувства. То есть выход для них перекрыт настолько.

Но задумывались ли она, что именно хотел получить Герман, когда просил рассказать историю? Герману казалось, что нет. Слишком много подавления.

Дома его встретила Света – у неё был выходной, и она преподнесла на ужин мясо в горшочках.

– Отрываешься по полной? – улыбнулся ей Герман и привлёк к себе.

– Раз в месяц-два можно, а то мы с тобой скоро потолстеем на макаронах.

– Тоже верно. У меня тут такое было… – начал торжественно.

– Да? И что же такое?

– Девочка ко мне сегодня пришла, проблему вроде как решить хочешь.

– С почином! А почему «вроде как»?

Света знала почему, но задала вопрос, чтобы продолжить тему. Герману было приятно. И слушать, и смотреть на Свету ему было приятно: на её распущенные, чуть спутавшиеся, непослушные волосы, на её бледное от природы лицо, на котором проступали сине-зелёные венки и была пара редких фиолетовых капилляров, мелькающих, как молнии, и появилось пара красных прыщиков от того, что она снова позволила себе слишком много сладкого, перекусывая на работе между пациентами; в её тёмные глаза, которые привлекали к себе так же, как чёрные дыры, только Герман знал, насильно Света тянуть в себя – к себе не будет, она даст выбор и возможность. Его свет такой.

– Очень много защиты. Не знаю, будет ли она дальше приходить, потому что мне показалось, что ей сложно. Но то, что ей сложно, не значит, что она опустит руки. Посмотрим, как будет. Может быть, она меня удивит.

– А сколько ей?

– Пятнадцать.

– Ой, бедняжка! Ещё и возраст такой, когда всё на обострении, а тут ещё с проблемами разбираться надо…

– Но лучше разобраться с ними сейчас, чем откладывать на потом. Но даже если она не сможет, маленький опыт пробы у неё уже есть.

– Что ж, пусть тогда ходит. Думаю, ей понравится у тебя.

Герман непроизвольно усмехнулся, вспомнив Злату и её мужа, и посчитал, что Свете будет об этом интереснее услышать.

Какой из Германа психолог? Тот, который знает, что можно вести себя по-разному с разными людьми. Не существует подхода, который бы подошёл всем людям, каждому нужен индивидуальный. Каждый хочет, чтобы к нему относились по-особенному и к такому отношению, которое они желают, они тянутся лучше. Это и значит «расположить к себе» – попасть в желания собеседника.

4. Женя Рем

Пара дней в затишье, несколько разговоров с детьми, чьи результаты тестирования были выше нормы. Дошли. То ли напоминание в школьном чате сыграло свою роль, то ли учителя ещё насели на детей, заставили, привели, но на глаза психологу не показались, скрылись так, чтобы не подкопался со своим психологическим: «Водить ко мне никого не надо, надо, чтобы сами, по своему желанию и воле».

Закономерным оказалось наличие усталости. От школы, уроков, учителей, родителей. Они хотели быть где угодно, но не здесь, но раз им «надо было», они оставались и выражали своё недовольство в тестиках. Герман предложил свою помощь, но никто не откликнулся. Все махнули рукой, забот хватало, не хотелось ещё дополнительный час торчать в кабинете, вместо того чтобы пойти с друзьями гулять, есть, беситься и разговаривать. Для них это был действенный способ отвести душу.

– Как у вас дела? – спросила за обедом Марина Алексеевна, присаживаясь рядом.

– Смотря, о какой сфере моей жизни мы говорим. Лучше вы расскажите, как вы?

Та открыла рот, раскрыла лисьи глаза, взмахивая короткими ресницами – такими короткими, что их будто и не было.

– Сложно, наверно? – выдохнула она. – Непонятно, что делать. – Повозила ложкой по гороховому супу. – И вроде бы нормально, живёшь дальше, а одной своей какой-то частью не живёшь. Или живёшь в прошлом, таком далёком, словно его и вовсе не было. Было, напечатали, а потом стёрли. Ты помнишь, что оно было, но подтверждений этому нет.

– А ваша новелла? Она ведь достаточное подтверждение? – Марина Алексеевна остановилась: перестала дышать, покачиваться, елозить суп. – Сохранилось ведь что-то?

– Сохранилось, но как сложно… Это трогать. Боюсь, если возьму, то и не смогу дальше… жить как прежде.

– Для вас… Артём ещё не умер.

– Нет. Он просто… просто заболел на очень долго, и я никак не могу выйти на связь. Хоть и пыталась.

– Писали ему?

– И звонила. Номер больше не обсуживается. Оно и понятно, но как объяснить себе там, что его… Что его. – Спрятала руки под стол. – Я застряла, верно? Есть эти пять стадий горя, а я в начале… Уже четыре месяца. – Герман промолчал, а Марина Алексеевна обратила взгляд своих чёрный глаз на него. – Как она называется?

– Отрицание.

– Лучше и не скажешь. Не умер, заболел. Хоть и знаю, как оно на бумажках, хоть и хожу к нему на могилу, а всё равно там под землёй кто-то другой. Не мой Артём. Не моё Море…

– У вас есть кто-то близкий, кто может вас поддержать?

– Муж, – улыбнулась она. – Но он думает, что я придаю этому слишком большое значение. Якобы Артём – один из многих. Будут ещё и Артёмы, и Море, но я так не думаю.

– Я тоже так считаю. Второго такого Артёма никто и никогда не встретит. Вы злитесь за эти слова на мужа?

– Нет… Нет сил злится. Не хочется доказывать ему обратное. Пусть думает так, как хочет. Но, конечно, от этого отношения стали холодными, чёрствыми. Почти не говорим. Едим, сидим рядом, а между нами только пыль. Может, он понимает, что меня и не стоит трогать, но, когда пытается, я хочу, чтобы перестал. Я хочу это прожить так, как могу… Но, кажется, я даже не могу сдвинуться с линии старта. Так и стою. Оглядываюсь назад, а вперёд – никак.

– У каждого свой темп. Кто-то начинает быстро, а заканчивает медленно. Кто-то долго топчется на месте, а потом навёрстывает.

– А если это касается смерти? Какие рамки?

Герман увёртываться не стал.

– Считается, что проживание горя продолжается год. Как раз до момента, когда будет годовщина смерти, чтобы с новыми чувствами встретиться с ушедшим.

– Год… Это же так мало. Как я смогу? А их там пять – этих стадий. На отрицание четыре месяца, на всё остальное тоже – двадцать месяцев, почти два года. И это в лучшем случае.

– Мы не знаем, как получится дальше. Может быть, наверстаете? Но, я вам скажу, что цифры – это не главное. Главное то, как вы себя чувствуете.

– Я… честно говоря, уже давно не понимаю как. И не понимаю, как именно хочу себя чувствовать.

– А вы злитесь на Артёма?

– За что? – искренне удивилась она.

– За то, что он так поступил.

Марина Алексеевна нахмурила чёрные брови, её плоское лицо обрело объёмные черты, стало гротескной индонезийской маской со множеством выступающих изрезанных деталей.

– Герман Павлович, не говорите так. Он поступил так, потому что его загнали в угол, за что мне на него злиться?

– И впрямь, – Герман вернулся к своей порции второго, – у всех это по-разному. Если вы понимаете его выбор, то, наверное, это говорит о том, насколько вы на самом деле были связаны. Как много было между вами. Сколько времени вы провели вместе. Это о многом говорит.

– Да. Только толку теперь от этого.

И впрямь. Толку от этого, когда человека нет. Обесценивание. Отрицание. Отрицание не только смерти, но и совместного прошлого. Когда горе прожито до конца, ты приходишь к выходу, что смерть – это грустно, но при жизни вас связывало многое и оно ценно само по себе, но чтобы к этому прийти, чтобы смириться со смертью, нужно пройти долгий путь. Гнев будет, но не сразу. Гнев будет, если Марина Алексеевна позволит ему появиться, сказать себе: «Артём, зачем ты так сделал? Ты хотел, чтобы нам всем было больно?!» Это нормально – дойти до таких вопросов, дойти до того, что поможет высказать свою злость и негодование.

В отличие от Маши, Марина Алексеевна законсервировала себя на линии старта. Боится ведь, что, если двинется, придётся всё менять: и своё отношения, и свои мысли, и даже замершие чувства – а это всегда больно, но так же и закономерно, как и движение звёзд на небосводе. Мы всегда примерно видим три тысячи и эти три тысячи двигаются согласно заданным законам. Так же и люди: двигаются согласно законам, живут согласно им, пусть и отрицают или не замечают, закономерность есть. Она присуща не только живой материи. Так мир строит себя – через правила и законы. Исключения есть, но они – всего лишь исключения, и их не так много.

Будь мир из одних исключений, то наш закон был бы другим – похожего бы не было, но он есть, для всех. Отличается только тем, какой человек: как он живёт, как он привык жить и как он будет жить, а кости, каркас для всех примерно тот же, облепляем мы их разными материалами, разным содержимым, разными формами и смыслом, окрашиваем в разные цвета и добавляем декоративные детали.

– Если захотите поговорить, – сказал между делом Герман, прежде чем к ним подсел Егор Добролюбович, – приходите.

– Знать бы ещё о чём говорить, кроме одного и того же.

– Какие хмурые лица! – сказал старик, устраиваясь напротив. – Что это с вами такое? Ученики все нервы вытрепали, Марина Алексеевна?

Та прикрепила улыбку к лицу степлером:

– Лучше бы трепали, не так скучно было бы.

– Отставить, нельзя им такого давать! Они же совсем от рук отобьются. Нет-нет, с ними так нельзя. Нужно строже, а то размякли совсем, стали как губки. Они должны быть пластичными, но не слишком. Должны понимать правила и следовать им, иначе начнётся такое, представьте себе! Слышите меня, Марина Алексеевна? Никому – никому! – такого не надо.

Герман выдохнул и встал со своего места. Кивнул Егору Доблюлюбовичу, а Марине Алексеевне посмотрел в глаза. Поняла она верно: если хочет, может прийти. Его работа не только в том, чтобы тестики проводить и говорить с учениками раз в сто лет между этими самыми текстиками.

Герман предполагал, что и сегодня день пройдёт впустую, раз Марина Алексеевна решила пока к нему не наведываться. Поспешил, поставил её против себя. Вопрос только в том, как она переварит эти слова: откажется от них, забудет или придёт с размышлениями касательно своей потаённой злости? На её появление рассчитывать не приходилось, поэтому Герман подумал, что ему послышалось, когда раздался стук в дверь.

На пороге показалась светлолицая девушка армянской национальности. У неё были яркие, выделяющиеся брови, острый орлиный нос и омбре на тёмных длинных волосах.

– К вам можно? – уточнила она.

– Да, можно, присаживайся.

Девушка сделала пару длинных шагов и оказалась около стола. Она была худа и вытянута, подбородок держала чуть поднятым. Села в кресло аккуратно, кладя одну руку на подлокотник, а вторую – на руку сверху. Её тело склонялась к левой стороне.

С короткого расстояния особенно выделялись её длинные, пушистые ресницы и был заметен лёгкий макияж, который скрывал шероховатости кожи.

Она была похожа на фигурку из дутого стекла, с удлинёнными формами, которые заканчивались прозрачными каплями.

– Я Герман Павлович. Представишься?

– Я – Женя. Для своих Женька, Женёк… Жека. На ваш вкус.

– А твоя фамилия?

– Рем.

– Через «е»?

Женя кивнула, но поиск по базе не показал ученика с таким именем.

– Тогда я что-то неправильно ввёл. – Он проверил себя ещё раз, а Женя разулыбалась.

– Это потому что я – Женевьева, а не Евгения.