Полная версия:

Большая книга интервью. Интервью разных лет. Беседы с Федором Конюховым. Такой большой и загадочный Китай.

– Приведите пример…

– Недавно на учениях в Туле мы показали эвакуацию людей вертолетом с высотных зданий. Представьте: дом в пламени, подходов нет, а на крыше машет руками и мечется потерпевший. Над домом срочно зависает вертолет – и спасатель на веревке (мы зовем ее «концом») спускается на крышу с каской и вторым «концом» в руке. Быстро одевает «обвязку» на человека, пристегивает того к себе – и оба, как птицы, взмывают в воздух на внешней подвеске вертолета. Так их, висящих на веревках, и буксируют в безопасное место.

Служивший у нас подполковник Монаков этим способом эвакуировал людей при наводнении в Ставрополье. Бывало, прижимает к себе потерпевшего и, чтобы тот в воздухе не нервничал, кричит в ухо: «Ты чего боишься! Посмотри вокруг – красота-то какая…».

– Наверное, спасателю трудней всего в горах?

– Мне довелось через весь Памир доставить гуманитарный груз из киргизского города Ош голодающему населению Афганистана. Прошел с колонной через 11 перевалов, на высоте 6000 метров, да еще зимой. Мы потеряли часть машин и несколько водителей. В буквальном смысле – они срывались в пропасть. Были сходы лавин, с лопатами пробивались сквозь завалы. И все же я не скажу, что это самое трудное. Нет легких спасательных операций. И в принципе не может быть! На праздник, 23 февраля, мы работали на обрушившемся в Москве Бауманском рынке. Очень много погибших. Счастье, когда кого-то спасешь. Мы вот достали оттуда живого человека. А до этого было нашумевшее обрушение крыши в аквапарке. Вроде такая же спасательная операция. Но! Тут взрослые, там – дети. Дети это, конечно, страшней всего, ни с чем не сопоставить! Так что пробиваться через горы – это одно. А разбирать завал, зная, что под ним люди, это совсем другое. А обеспечивать операции гуманитарного характера – это третье.

Наш подполковник Куликов в 2000 году, сопровождая врачей для оказания медицинской помощи чеченскому населению, в Заводском районе Грозного был обстрелян из засады. Два врача погибли, подполковник получил пулю в легкое. Но при этом сумел отразить атаку и спасти оставшихся врачей, которых уже взял на прицел боевик-гранатометчик…

– Сразил его?

– Да, с серьезным ранением смог применить оружие и опередил бандита на секунду. За что награжден орденом Мужества. У нас в центре много ребят награждено правительственными наградами. Потому как «Лидер» повсеместно привлекался на спасательные операции – начиная с оказания гуманитарной помощи общине духоборов в Грузии в 1994 году и кончая катастрофами и ЧС на Тайване, в Иране, Турции, Югославии, да по всему миру… Кстати, мы часто бок о бок работаем со спасателями других стран – немцами, американцами, индийцами, французами. Они очень профессиональны – но, знаете, чем от нас отличаются? Тем, что могут в любой момент сказать: «Там опасно! Я не полезу!». А у нас другое правило: спасатель имеет право на риск. Вы не полезете? Очень хорошо – а мы за пострадавшим полезем! Полезли и достали. Такой уж, видно, русский человек – широкой души. Он никогда не бросит товарища в беде, не пройдет равнодушно мимо несчастья…

Так выглядит интервью на газетной полосе. К сожалению, оно не вышло с заголовком оригинала «Нет легких спасательных операций», более точно отражающим суть беседы.

– Вы говорите про работу или повседневную жизнь?

– А разницы нет. Вот недавний случай: в октябре прошлого года в Подмосковье мы возвращались с учебно-тренировочных прыжков. Буквально за минуту до нас впереди произошла авария, столкнулись три автомобиля. Тут же выскакиваем и разбиваемся на группы. Переворачиваем «шестерку», лежащую на боку, – водителю не помочь, «двухсотый»! (т.е. мертвый, от печального «груз 200». – Ред.) Во второй машине – то же самое! А в третьей вроде двое живы. Руками – мы ж на прыжки ехали, без инструмента – разбиваем стекла и вынимаем пострадавших. Там муж с женой – купили скоростную иномарку и стукнулись по пути из Черноголовки. Мужчина от тяжелых травм умер у нас на руках. А женщине мы два часа поддерживали жизнь, пока не приехала «скорая» и мы не передали ее медикам с рук на руки. Такая готовность к ситуациям у спасателя всегда. Недаром у наших оперативных групп без конца учеба и тренировки – в том числе и по оказанию помощи при рваных ранах и переломах, ушибах и кровотечениях…

– Евгений Васильевич, какой совет по выживанию дадите читателю? Ведь даже в катастрофах погибают не все…

– Я лично думаю, что знание должно быть. Ведь сколько делает МЧС, чтоб люди элементарно умели спастись! На всех досках объявлений, рекламных щитах – памятки: что делать при террористическом акте, при пожаре, при наводнении и т. п. У меня, допустим, матери уже 80 лет. Во время Кишиневского землетрясения она гостила там у сестры, была на девятом этаже. Как только дом закачало, мать встала в проем двери. Потому что знала – в проеме тебя не придавит при обвале потолка. По максимуму надо себя при катаклизме обезопасить. И, в первую очередь, не паниковать.

– Вы бывали в десятках мест: в Афганистане, Киргизии, Таджикистане, во Владикавказе и Кармадонском ущелье…

– Я и в Америку был лететь готов, неделю не уходил с территории части, когда Лос-Анджелес тонул. Только американский закон, запрещающий принимать медпомощь от неграждан Америки на территории США, помешал вылету российского МЧС. У них там интересные законы бывают. В штате Аляска есть закон, который запрещает в полете выбрасывать из самолета оленя. В Мексике, по-моему, запрещено со львом ходить в кинотеатр. Но вы знаете, дело не в территориях – при чрезвычайных ситуациях везде стресс, грязь, жестокость, кровь, беда. Тут без разницы, в какой стране, какой национальности. Видеть несчастья, конечно, тяжело. И я могу понять горе матери, когда достаешь из-под завалов погибшего ребенка. Или горе мужа, когда он видит погибшую жену… Вот эту людскую боль, нервные срывы спасатели принимают на себя. Это, пожалуй, самое тяжелое и самое страшное в нашей работе, ибо ты их пропускаешь через свое сердце. Только одного я не могу понять – это непонимания нашей миссии. Или когда спасателям начинают, что называется, «права качать», угрожать…

– Такие ситуации есть?

– Простой пример: город Ленск в Якутии во время ужасного наводнения. Летим. Вертолет пилотирует начальник управления авиацией МЧС, генерал-лейтенант Закиров. Он тоже уникальный человек, летает, по-моему, на всем, что летает…

– Вы хотите сказать, что генерал, как простой пилот, сидел за штурвалом?

– А в МЧС это обычно – все высочайшие профессионалы любят непосредственно поучаствовать в деле. Возьмите нашего министра Шойгу, так он иные уникальные спасательные операции лично проводит. Вы посмотрите любое ЧП – первый кто там оказывается? Министр. Бросает дела, прилетает и приезжает на место моментально…

Короче, летим мы на вертолете над территорией наводнения в Ленске. И «зависаем» низко над домом, где лишь крыша из воды торчит. На крыше три человека – семья с ребенком, холодильник и какая-то свинья. Люди от помощи отказываются и кричат – мол, улетайте! Мы висим, ибо вода идет. Как вы думаете, что делает на крыше мужчина? Вам и в голову не придет – он достает двустволку и целится в вертолет. Мы улетели. Через два часа вода смыла их, семью еле спасли ребята-водолазы на лодке. Утонул и холодильник, и эта свинья. И вытащили их из воды в километре от домика. Ну, зачем это нужно было? И такой дури немало, к сожалению. То вдруг лодку «съездить к другу» кто-то из жителей начнет требовать: «Ведь вы спасатели! Вы МЧС! Вы обязаны мне лодку дать!». И не внушишь такому, что у МЧС другая миссия – спасать пострадавших.

– Расскажите про город Ленск подробнее.

– Там была адская работа. Произошел ледяной затор при ледоходе, когда река Лена тронулась. Его бомбили с самолетов. Разбомбят – вода из города уходит, на площадях остаются глыбы льда размером в полкомнаты. И снова идет затор и затопление улиц… И снова реку бомбят. Раз в полвторого ночи: «Подъем! На выезд срочно! Вода прибывает!». Водолазы заводят лодку и начинают работать на воде по поиску людей. Плывут по улицам, собирают тех, кто не успел спрятаться. Под утро выходят на связь: «Заберите нас!». – «А вы где?». – «Мы на перекрестке таких-то улиц возле светофора». Вода мгновенно ушла, вот они и сидят на асфальте – на моторной лодке. Нормально? Такие казусы, как ни странно, даже помогают снять психологическое напряжение. Как-то на вертолете сели на футбольную площадку, где посуше, и выгружаем бутилированую воду, поскольку в городе коммуникации затоплены. Подходит поддатый мужчина из местных: «Мужики, вы что привезли?». Не отрываясь от разгрузки, мы орем: «Воду!». На его лице неподдельное изумление: «Воду? А у нас что – воды тут нет?».

– Можно подумать, у вас не работа, а сплошной юмор…

– А юмор спасает. И не только в переносном смысле. Вот люди среди руин, попали в беду, до прихода спасателя многие в панике. И тут должен появиться тот, кого я называю коноводом. И если он ведет себя уверенно, с юмором, то и люди успокаиваются, готовы выполнять его команды, зачастую спасающие им жизнь. Ну, а если у кого-то нервный срыв, то можно просто «не обратить внимания». Ведь как мы обычно говорим пострадавшим: «Чего вы волнуетесь? Все будет спокойно. Будет все хорошо!».

А вот уж кому при такой ситуации больше всех достается, так это, извините, вашим коллегам-журналистам. Особенно, развязно себя ведущим. Нам раненого человека надо срочно эвакуировать. А тут оператор с видеокамерой: «Ой, подержите его еще секунду, я еще не снял!». Могут набить морду и разбить камеру. Все на нервах. Ни в коем случае нельзя мешать работе спасателей. Пожалуйста, фотографируйте, освещайте, мы уважительны к средствам массовой информации. Только, пожалуйста, не лезьте под руку на месте аварий. Там другая обстановка. Ни один спасатель вам во время работы не даст интервью. И если вы обратитесь ко мне с вопросами в такой обстановке, я повернусь к вам спиной и уйду. Потому что на ЧС превыше всего работа, всегда срочная, опасная и грязная…

– А что вы считаете залогом успеха спасательных операций?

– Люди на спасении сильны коллективом. Масштабы чрезвычайных ситуаций обычно таковы, что один человек ничего не сделает. Все равно, как в притче о венике – каждую веточку в одиночку легко поломать, а вместе они сила. Поэтому и людей готовим так, чтобы вместо одного пришло пять. Вот восемь наших спасателей едут в Таганрог и Геленджик, изучать работу с новейшим самолетом-амфибией «БЕ-200ЧС». Пока в мире всего три такие изумительные машины. Этот самолет садится на воду там, где надо срочно спасать людей из воды, особенно в северных морях, где переохлаждение после кораблекрушений наступает быстро. У нас много ребят, готовых к работе с «БЕ-200ЧС», и в Центроспасе, и в авиации. По мере поступления самолетов, надо готовить и спасателей «Лидера». Незаменимых быть не должно. Поэтому мы все приобретаем смежные специальности. Вот я парашютист, но, помимо прочего, и механик-водитель, и офицер-водолаз, и стропальщик, допущенный к работе с краном. Могу водить гидроцикл, катер, иную технику. Мне 45, а я все учусь…

– Жена не ревнует к работе?

– А она у меня сама спасатель 1-го класса и мастер парашютного спорта. «Мой главный инструктор», как я говорю. Восемь тысяч прыжков. Была в свое время абсолютной чемпионкой Германии и Кубка дружественных армий. В МЧС тоже с 1994 года. И дети – Кирилл и Димка, как дети многих спасателей, тоже прыгают. Причем младший Кирилл сделал первый прыжок с высоты 200 метров, задержка раскрытия три секунды. Прыгал вместе с папой. Я первый, он за мной. Только про семью не надо…

– Закрытая тема?

– У парашютистов личных тем не обсуждают. Вот у нас в центре есть один офицер. Если вы посмотрите его спасательную книжку – я даже не знаю, сколько там выездов и операций с его участием! К тому же и он, и жена – парашютисты-спортсмены высокого класса. Так они по три-четыре месяца иной раз не видятся – то сборы попеременно, то командировки… У них до смеха доходило: во Владикавказе могли встретиться. Двадцать минут поговорить – он полетел в одну сторону, она в другую. Но при этом крепкая семья.

Поэтому на нашей работе нужно очень любить эту работу. Здесь можно служить, лишь если ты предан делу. Случайные люди, те, кто ищет личную выгоду или стараются сделать карьеру, надолго не приживаются. Почему я все служу, хотя давно мог пойти на пенсию при 28 календарных годах выслуги? Да потому что люблю профессию. И так вам ответят многие спасатели. Мы здесь не работаем, а живем. Просто зовем свою жизнь работой.

Беседу вел Виктор САВЕЛЬЕВ.Источник: газета «Ежедневные новости. Подмосковье», 19 апреля 2006 года.КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОГЛАДИТЬ МАМОНТА

В музее ледникового периода собраны только подлинные останки ископаемых животных

Федор Шидловский не доктор и даже не кандидат наук. Но тем не менее его можно считать экспертом по ледниковому периоду Земли и его обитателям. Собранная Шидловским коллекции рогов и костей шерстистого носорога, ископаемых пещерных медведей, львов, мамонтов не имеет аналогов в мире. Федор Касперович известен и как гендиректор частного музея во Всероссийском выставочном центре (ВДНХ). С Федором Шидловским у нас сегодня разговор о том, что лежит под ногами.

– Давайте, Федор Касперович, сразу о Подмосковье. Говорят, вы сделали здесь свои личные открытия…

– Это не совсем корректно. Пальму первенства я бы оставил за краеведческими музеями Московской области, где собран богатый ископаемый материал. Просто древние кости надо уметь найти. А кто у нас главные естествопознаватели? Обычно дети, которые везде ищут. Себя помню в детстве – это ж фантастика! Любую раздавленную лягушку расковыряю, в любую щель полезу… В 1990 году, уже занимаясь палеонтологией, я сдружился с мастерами-косторезами из Хотьково Сергиево-Посадского района, поддерживал их. И вот во время нашей маевки на речке Воря, пока жарились шашлыки, я обратил внимание на подмытый берег. Геологический срез знающему человеку всегда интересен, потому что река вымывает хранимое тысячелетиями. Мне повезло: в грунте, среди глиноземов, проступали останки нижней челюсти мамонтенка. А ниже по течению, в отмели, лежал еще фрагмент – разрушенная берцовая кость мамонта. Вы ведь знаете, что 50 тысяч лет назад на месте нынешнего Подмосковья были арктические степи с прекрасной травой. Это было царство мамонтовой флоры, ее расцвет. Здесь водились – правда, не густо – шерстистые носороги. Здесь были свои местные мамонты, которые находили корм даже зимой. А летом сюда шли более крупные миграционные мамонты с юга, настоящие гиганты…

– Удивительно, что подмосковные жители ничего не знают про эти следы…

– Вы натолкнули меня на мысль: надо сделать в Музее ледникового периода на ВВЦ уголок Подмосковья. А то, что в средней полосе мамонтовых следов мало, не удивительно – здесь сохранились лишь останки, что оказались под завалом плотных грунтов без доступа кислорода. Иное дело Север, где в вечной мерзлоте нет окислительных и разрушительных процессов. Загляните в наш музей на ВВЦ: там выставлены кости с фрагментами шкур, мягких тканей – например, сохранившаяся до наших дней волосатая нога древней лошади, которой 40 тысяч лет. Кстати, питалась эта лошадка не одной травой, но и зайчиками, лемингами, сусликами – всем подряд. И заметьте: мягкие ткани этой лошади мы не держим в холодильнике, потому что за тысячи лет в мерзлоте произошло естественное выщелачивание жиров, остался только белок тканей. Вот почему такое мясо трудно кушать – все равно, что жевать вашу кожаную куртку…

– А вы ели это мясо?

Фрагмент публикации.

– Лошадь не ел, но мясо мамонта попробовал. Однажды в 1991 году мы были на охоте в Сибири, на берегу Восточно-Сибирского моря. И к нашей стоянке повадился ходить белый медведь. Оказалось, шторм обнажил в береге тушу мамонтенка, вот медведь и устроил столовую. Кстати, почему-то все хищники, да и собаки, просто занюхиваются мамонтовым мясом. Когда медведя прогнали, то нашего резвого щенка – четерехмесячную лаечку Шарика – было не оттащить от мамонта, которого он грыз. Мы тоже решили попробовать вкус мамонтятины. Я отрубил топором мягкий кусок черного мяса и четыре часа варил на костре. Но кушать мамонта все равно было невозможно – будто жуешь безвкусную волокнистую тряпку…

– Прежде чем перейти к вашим северным находкам, расскажите о своих корнях.

– Мои предки – российские немцы, я родился во времена СССР в Северном Казахстане, в немецкой деревне Келлеровка. Кстати, мой отец Фридрих Саттер – первый немец-комсомолец в России. Когда мне было три месяца от роду, умерла мама, оставив шестерых детей. И тогда родной брат матери – дядя Каспер Шидловский – увез меня к себе и воспитал в своей семье. Так я стал по отчеству Касперовичем с материнской фамилией Шидловский. После распада СССР немецкая родня, побросав дома, уехала в Германию. Почему не уехал я в благополучную страну? Наверное, потому, что ощущал себя (как ни громко сказано) патриотом. И у меня было в России новое, покорившее дело – после вуза по распределению я поехал в якутский город Среднеколымск, в Колым-Индигирский авиационный отряд. Там в мою жизнь мощно вошла палеонтология…

– О том, как вы нашли в тайге кость мамонта, положившую начало коллекции, не писал только ленивый…

– Это, кстати, случилось на реке Березовке, правом притоке Колымы, – в тех местах, где в 1900 году охотником-эвеном Семеном Тарабыкиным в вечной мерзлоте был найден легендарный «Березовский мамонт». Впервые в распоряжении ученых оказался не только сохранившийся целиком косматый самец, умерший 44 тысячи лет назад, но и все его мягкие ткани и органы, его шерсть, кровь. «Березовского мамонта» отвезли в Петербург, даже император с семьей ходил на него смотреть.

Конечно, мои находки 80-х – 90-х годов не столь сенсационны. Но я влюбился в те места, свободное время тратил на лазание по тундре, лесотундре, речкам. Местное население подбирало лишь бивни мамонта, зная, что это косторезный товар. А я искал и находил не только бивни, но и косточки. А их за миллион лет мамонтовой эры земля изрядно скопила! Поэтому за 15 лет работы на Севере у меня собралась серьезная палеонтологическая коллекция. Это побудило меня – авиационного инженера-конструктора – сесть за учебники по палеонтологии. За годы, проведенные на Севере, я лишь однажды – в 1985 году – брал отпуск на Большую землю. И то с целью посидеть в московских библиотеках.

Тогда же я завел знакомства с учеными и лаборантами Института палеонтологии РАН, они поделились со мной атласами скелетов животных, научной литературой. Помню, знакомство с учеными как-то обернулось для меня конфузом. Однажды я похвастался, что знаю захоронение нетронутого целого скелета мамонта. А целых скелетов, скажу вам, в мире найдено не более 20. Тогда были трудные для науки годы, о дорогостоящей экспедиции в Якутию ученые не смели и мечтать. Но загорелись идеей и научили меня, как мамонта грамотно из породы изъять и упаковать. Каково же было мое горе, когда на месте захоронения я не нашел мамонта: его по весне снесло половодьем. Мне было так стыдно, что я несколько лет в Институт палеонтологии носа не показывал…

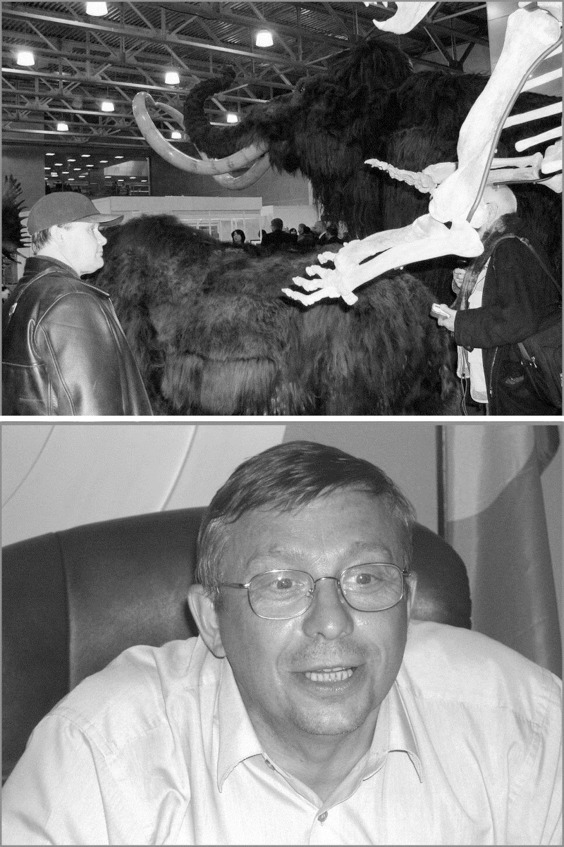

Вверху: экспонаты Шидловского всегда вызывают неподдельный интерес. Внизу: Федор Шидловский во время интервью. Фото автора книги.

– Расскажите, однако, как пришли в коммерцию.

– Я полагаю, что наука и коммерция должны идти рука об руку. Вы хоть знаете, что все музеи дореволюционной России были созданы исключительно частными лицами – тот же Дарвиновский музей в Москве стал государственным лишь после революции? Начинал я, конечно, с бивней мамонта, с их продаж. И знаете, почему? С ростом известности моей коллекции ко мне зачастили авантюристы и перекупщики бивней с предложениями. Меня тогда это очень заело: если они, не имея своего материала, могут быть в этом бизнесе, то почему же я не смогу? Со временем я открыл для себя иные формы заработка: так называемые реплики, реконструкции древних животных. Я придумал, что можно продавать сборные скелеты мамонтов. То есть у нас сейчас целый альянс людей, увлеченных этим делом, со многими я работал еще на Колыме. Мы ездим в экспедиции и собираем все найденные косточки, складируем по составу и размерам. А когда из костей «подбирается», скажем, мамонт подходящего размера, то монтируем его для продажи. Такой сборный скелет не имеет научной ценности, поскольку по нему не проследишь эволюционные процессы. Но познавательную и музейную ценность он имеет…

– Вы как-то быстро соскочили с бивней! Хотелось подробней узнать про этот бизнес…

– Интерес к бивням существовал всегда. В 1895 году в Иркутске только за один день на торгах продали 900 пудов кости мамонта. Кстати, по высокой цене – за 1 рубль 16 копеек пуд (а на 10 рублей тогда можно было купить полкоровы). В советское время продажа этой кости потеряла значение, в основном были госпоставки на косторезные фабрики. Эти фабрики в Тобольске, Якутске, Архангельске, на родине Ломоносова в Холмогорье все в одночасье закрылись в перестройку. Так что следующий всплеск коммерческого спроса на бивни мамонта в России пришелся на постперестроечный период и открытие у нас свободного рынка. И, конечно, на кампанию по защите слона…

Древние звери на экспозиции Музея ледникового периода в Крокус-Экспо (Москва) впечатляют…

Фотографии на выставке сделаны автором книги – журналистом газеты.

— Причем здесь слон?

– А его популяцию к концу XX века мощно выбили браконьеры. Ведь страны, где водятся слоны, – самые нищие. В 1970 году годовой доход на душу населения в Кении был всего 12 долларов – это 1 доллар в месяц на человека. Поэтому проданный бивень слона становился очень лакомым объектом, который способен был накормить семью. Борясь с браконьерами, ЮНЕСКО в 1980-е годы вообще запретило в цивилизованных странах производство изделий из слонового бивня. К тому времени истребление слонов перешло границы. Индийскому слону еще повезло – у него маленькие бивни, а у самок иногда их вообще нет. Да и африканский слон под прессом оружейного огня стал адаптироваться – у него размеры бивней стали резко изменяться в сторону уменьшения. Частично потому, что выбивали генофонд – ведь браконьер старается убить слона как можно с большими бивнями. Да и самосохранение вида сработало. Когда после запретов ЮНЕСКО косторезы всего мира лишились слоновой кости, на рынке срочно потребовалась замена. И она пришла в виде бивней мамонта из России, из розоватой на свет кости, благородной под резцом мастера. Не забывайте, что 1987-м мы открыли границы для торговли – и Россия, где сделано 96 процентов мамонтовых находок, стала интересным игроком на рынке. Тогда я организовал свою самую первую выставку древних животных и повез удивлять ею Германию…

— Это как раз время, когда вы обрели славу «императора коммерческой палеонтологии России»?

– Это глупое определение мне дали в фильме, который был отснят телеканалом Discovery. Но я думаю, что оно тенденциозно. Редактор фильма, побыв в Сибири 10 дней, общался со мной всего 15 минут. Его задачей было показать только коммерческую сторону палеонтологии: насколько, мол, цивилизованно все делается в США, насколько малоцивилизованно – в России и как варварски – в Китае. В том сюжете было много вранья в духе показа дикости «русского медведя» – вплоть до утверждений, что русский экспедиционный самолет якобы вели пьяные пилоты. Я думаю, создатель фильма даже не понял, чем же я занимаюсь на самом деле. А ведь уже тогда я мечтал о создании нового по смыслу палеонтологического музея-театра, где каждый может руками погладить мамонта. И эту мечту пронес сквозь годы и воплотил сейчас в 71-м павильоне на ВВЦ. Там не «лепнина», как во многих музеях (поэтому экспонат не дают трогать!), не пластик, не фальшь – там реальные осязаемые находки: рога шерстистого носорога, уникальные черепа пещерных львов и медведей, редкие скелеты животных ледникового периода.