Полная версия

Полная версияГенрих Гейне. Его жизнь и литературная деятельность

«Право, в эту минуту у меня очень живое сознание, что я не иду по стопам Байрона, кровь моя не так сплинно-черна, как его кровь, моя горечь исходит только из орешков моих чернил, и если есть во мне яд, то он ведь только противоядие, – противоядие от тех змей, которые с такою опасностью для моей жизни подстерегают меня в мусоре старых соборов и замков. Из всех великих писателей Байрон именно тот, чтение которого действовало на меня неприятно-болезненным образом».

Но это заявление принадлежит к числу плодов тех минутных настроений, которые часто сменяются у Гейне одно за другим с калейдоскопическою быстротою и пестротою и являются причиною того, что этот поэт и человек менее кого бы то ни было поддается общим положительным выводам о его характере, частностях его мировоззрения и т. п. Возвращаясь к роли Шлегеля в сближении Гейне с Байроном, по сохранившимся известиям, усматриваем ее в том, что по совету профессора студент одно время проводил дни и ночи за переводами на немецкий язык произведений английского поэта, и именно его «Манфреда», – хотя сам Гейне уверяет, что занимался этим только «из тщеславия»: Шлегель будто бы доказывал своему молодому приятелю, что Байрон непереводим, и тот, для опровержения этого мнения, принялся за работу. Что касается достоинства ее, то Шлегель, по словам переводчика, не нашел в ней никакой разницы с подлинником, – и кто прочтет теперь эти переводы, тот если и найдет суждение Шлегеля несколько преувеличенным, то все-таки признает в немецком воспроизведении большие достоинства и сразу увидит, что это переводил поэт, совершенно родственный по духу с автором.

Сблизившись с немецкими профессорами, Гейне нашел и между студентами несколько человек одинакового с ним образа мыслей, одушевленных одинаковыми интересами, то есть литературными и художественными, – и из них особенно сблизился с Ж.-Б. Руссо. Другой его товарищ, Штейнман, оставил нам не лишенное интереса описание внешности молодого поэта. Зимою одетый в белый фланелевый костюм, а летом – в желтую нанку, с надвинутой совсем на затылок ярко-красною Шапкой, с засунутыми в карманы руками, бродил он по улицам Бонна, всматриваясь пристально во все окружающее и находя именно в этих наблюдениях обильную пищу для сатирической стороны своего ума. Черты лица его были тонкие, цвет лица белый с легким румянцем, маленькие усики и постоянное ироническое выражение на губах, уголки которых особенно сильно вытягивались, когда ему приходилось сострить. Из других свидетельств мы знаем, что уже в эту пору развивалось в нем то своего рода кокетничанье отрицательным отношением к окружающей действительности, которое впоследствии, как это было и с Байроном, приняло более значительные размеры: как Байрон был, например, недоволен знаменитым скульптором Торвальдсеном за то, что тот не придал ему в бюсте достаточно мизантропического и разочарованного выражения, так боннский студент Гейне просит живописца, рисовавшего его портрет, не упустить из виду сатирического выражения его губ!..

Составить такой кружок, какой собрал около себя Гейне, сделавшийся тотчас же и самым выдающимся членом его, было трудно. В эту пору почти уже закончился тот период немецкой университетской жизни, когда студенчество было одушевлено нравственно чистыми и научными стремлениями, когда в сердцах большей части молодых людей, находившихся в немецких университетах, еще пылал огонь патриотического одушевления, который пробудили войны за освобождение. На смену этого фазиса университетской жизни явился теперь другой, когда место идеальных стремлений заступила грубая страсть к попойкам, дракам, кутежам; когда студенчество, в лучшем и благороднейшем значении этого слова, сменилось мелкой и по большей части узкой корпоративностью. Тут же было во всем ходу то шовинистское проявление «квасного» патриотизма, которое у немцев называлось – и называется – «немечничеством» и «тевтонством» и к которому Гейне, конечно, не мог относиться иначе как с антипатией; по крайней мере, мы имеем его заявление, что ненависть его к «тевтонам» зародилась в нем уже в ту пору. Прибавим к этому отвращение, которое Гейне, по аристократичности своего духа, свойственной всякому гению, питал ко всему грубому, ко всему, в чем слышалась лишенная всякого эстетического чувства «чернь», ко всему, что, по его словам, «слишком уж воняло скверным сыром, водкой и табаком»; прибавим и такие частные привычки, как некурение и воздержание от спиртных напитков, – и мы легко поймем, почему с огромным большинством боннской университетской молодежи он не имел ничего общего. Тем теснее была его дружба – а чувство дружбы было сильно развито в нем – с теми людьми, с которыми сошелся он здесь. Конечно, и тут далеко не обходилось без «жуировки», на которую был так падок чувствительный Гейне и в которой главную роль играли женщины; но она нисколько не мешала членам этого кружка сходиться для обсуждения всяческих вопросов – литературных, научных, общественных, для чтения друг другу своих произведений, вообще для умственной работы.

Гейне относился к этим занятиям самым серьезным образом, точно так же, как все серьезнее становилось его отношение к собственному поэтическому творчеству; отныне неизменным правилом его среди присущих всякому истинному дарованию мучительных сомнений в глубине своего творчества сделалось «Будь строг к самому себе»; и применение этого правила на деле, в продолжение всей жизни поэта, мы можем видеть в многочисленных оставшихся после него автографах стихотворений, где чуть не каждая строчка перемарана и переделана по несколько раз; в этом случае он тоже многим обязан Шлегелю, который перечитывал с ним его стихи и, указывая на те или другие несовершенства формы, побуждал молодого поэта работать над этим до тех пор, пока все недостатки не оказывались устраненными.

Поэтическое творчество Гейне, о котором мы только что упомянули, находило для себя в эту боннскую пору материал в острых воспоминаниях о своей недавней любви, в мире средневековых преданий и восточной поэзии, с которыми знакомил его все тот же Шлегель, в чудесной рейнской природе с ее цветущими берегами и такими же цветущими девушками, наконец, в тех «вопросах», которые все сильнее и сильнее возникали в голове и терзали сердце будущего поэта мировой скорби, находя себе уже теперь видное место в его произведениях. Под этими влияниями и впечатлениями в Бонне было написано немало песен, этих истинных жемчужин чистейшей лирики, баллад и романсов с их резко романтическим характером, сонетов, где самостоятельность и своеобразность творчества автора начала уже обнаруживаться в полном блеске; здесь же была начата трагедия «Альманзор» – все это произведения, к которым нам еще придется вернуться.

Но Гейне в своем творчестве не ограничивался только сочинением стихов; поэт работал и на критическом поприще – том, на котором впоследствии он заявил о себе так блистательно, несмотря на видимую легкость и поверхностность его замечаний, принесение иногда в жертву остроумию справедливости и беспристрастия, парадоксальность и так далее. Первым плодом критической работы была написанная в Бонне, то есть когда автору было всего двадцать лет, статья о романтической школе, служащая как бы прологом к его большому, появившемуся значительно позже, сочинению «Романтическая школа»; в этой ранней статье критическое понимание автора, а вместе и его самостоятельность, сказались в том, что он, оставаясь еще ревностным приверженцем романтизма, в то же время здраво и метко указывал на недостатки и заблуждения школы.

В Боннском университете оставался Гейне недолго. 4 октября 1820 года, то есть меньше чем через год после поступления сюда, мы уже видим его студентом университета Геттингенского. Что было причиною этого перехода – неизвестно; хотя в одном из писем своих он выставляет причиною волю «быка» (так называл он в минуты раздражения своего дядю, Соломона Гейне), но гораздо основательнее, думаем, считать побудительным в этом случае обстоятельством надежды нашего поэта обрести более обильную пищу для своей научной и литературной любознательности в Геттингене, университет которого еще недавно пользовался блестящей репутацией. Надежды эти, однако, далеко не оправдались, они даже остались совсем неосуществленными. На ловца и зверь бежит: та обстановка, в которую попал будущий автор «Путевых картин» в Геттингене, могла дать только новый материал его сатирической наблюдательности, расширить еще более его пессимистическое отношение к жизни. И общество, среди которого вращался наш поэт, и аудитории, которые поневоле приходилось посещать ему, ибо «бык» настаивал на превращении молодого стихотворца в доктора юриспруденции, – все точно соединилось для содействия мрачному настроению, которое несколько лет спустя нашло себе литературное выражение в десятке страниц, навеки обессмертивших Геттинген и его университет.

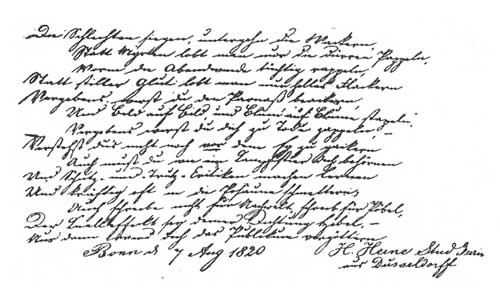

Факсимиле сонета Гейне 1820 года.

Г. Гейне. Бюст работы Эрнста Гертера.

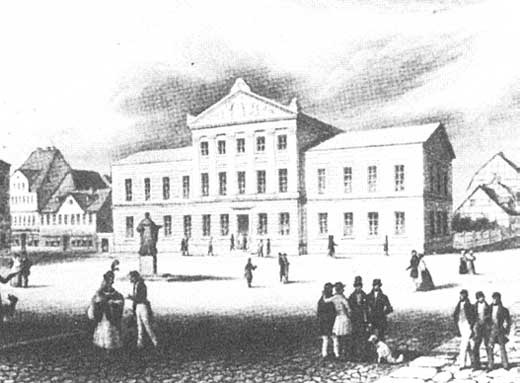

Геттингенский университет.

Сам город, то есть общество, представился поэту битком забитым присяжными, педелями, диссертациями, прачками, компендиями, жареными голубями, гвельфскими орденами, гофратами, юстицратами и другими различными «ратами»; жителей его он разделил на четыре класса, которые, впрочем, немногим различались между собой: студентов, профессоров, филистеров и скотов; «класс скотов самый значительный», а филистеров «так много, как песку, или, лучше сказать, как грязи в море…»

Но гораздо важнее то впечатление, которое произвело на Гейне студенческое общество, окружавшее его. Большинство молодых людей принадлежало к ганноверскому дворянству (Геттинген входил в состав Ганноверского королевства), – дворянству той страны, «где, – писал Гейне в 1826 году, – только и видишь, что родословные деревья, к которым привязаны лошади, причем от великого множества деревьев страна остается во мраке и, несмотря на всех своих лошадей, не может двинуться вперед». В Геттинген это «милое юношество» посылали учиться, но тут они «сидели на корточках в своем кружке и беседовали только о своих собаках, лошадях и предках и мало занимались новою историей (то есть тою, которая могла бы послужить им во многих отношениях в назидание), а если порою и слушали ее, то в это время мысли их были поглощены созерцанием так называемого „графского“ стола, который – характерное отличие Геттингена – был предназначен только для высокородных студентов». С презрением и негодованием смотрел Гейне на этих молодых людей, думавших, что «они – цвет мира, а мы, остальные – лишь трава», стремившихся «прикрыть заслугами предков свое собственное ничтожество», но большинство которых вряд ли могло бы достоверно сказать, что совершили их предки, и показывало только, что имя их упоминается в «Книге о турнирах» Рюкснера. Глубокие корни пускались в душе нашего поэта такими, например, эпизодами, как эпизод с дававшим в Геттингене представление скороходом.

«Бедняга, – писал Гейне, вспоминая этот случай уже несколько лет спустя, – добегался до изрядной усталости, когда несколько ганноверских дворянчиков, изучавших там humaniora, предложили ему два-три талера, чтобы он еще раз пробежал пройденный им путь, – и человек побежал; он был бледен как смерть, и на нем была красная куртка; а следом за ним в столбе пыли скакали упитанные благородные юноши на горделивых конях, которые задевали по временам копытами задыхавшегося от этой травли человека, – и это был человек!..»

Само собой разумеется, что молодежи такого сорта было мало дела до науки, тем более науки живой, вроде литературы, политической истории, истории культуры…

«Представь себе, – писал Гейне своему приятелю в Бонне, – что из числа здешних 1300 студентов – а между ними уж конечно тысяча человек – немцы – только девять (это были слушатели профессора Бенеке, читавшего древненемецкую литературу) интересуются языком, внутреннею жизнью и священным умственным наследием своих предков. О Германия! Страна дубов и тупоумия!»

Впрочем, судя по свидетельству самого же Гейне, геттингенские кафедры представляли собой весьма мало привлекательного, и над всем господствовал бездушный педантизм. Из всех профессоров, всходивших на эти кафедры, автор «Путевых картин» с уважением вспоминал лишь о двоих: о только что названном Бенеке и старике Сарториусе, особенно о последнем. Сарториус, по заявлению Гейне, уже в те молодые годы вселил в него глубокую любовь к изучению истории, а потом, укрепив эту страсть, повел дух своего ученика по спокойному пути, дал его жизненной отваге спасительное направление и, главное, приготовил ему те исторические утешения, без которых он никак бы не мог переносить обыденные печальные явления.

О других геттингенских профессорах наш поэт или совсем не говорит, или говорит для того, чтобы охарактеризовать, вернее – навсегда заклеймить кого-либо из них. Правда, слова Гейне мы не должны принимать в настоящем случае за вполне наличную монету, тем более зная, что в Геттингенском университете, при действительно незавидном состоянии его в эту пору, были все-таки профессора, занимавшие в науке почетное место: мы должны постоянно помнить, что это отзывы поэта в крайне неблагоприятной для него, именно как поэта, обстановке, когда он, по его собственным словам, «не выходил из римских Пандектов», когда «римские казуисты опутали его ум будто серою паутиною, сердце точно прищемилось железными параграфами эгоистической системы права, в ушах то и дело звучало: Трибониан, Юстиниан, Гермогениан и Думерьян…» Но в этом-то именно отношении и дороги нам эти отзывы, ибо для нас в настоящем случае важна, конечно, не фактическая верность истории Геттингенского университета, а то, как действовала эта атмосфера на поэта, другими словами – каковы были его настоящие, задушевные стремления среди такой обстановки.

Понятно поэтому, как обрадовался наш поэт, когда через четырнадцать месяцев после поступления в Геттингенский университет он уже уходил оттуда, еще далеко не кончив курса. На этот раз причиною ухода было особое обстоятельство: затеявшаяся между ним и одним студентом из-за пустяка дуэль, которая, однако, не состоялась, так как университетское начальство заблаговременно узнало о ней; но последствием ее было, тем не менее, постановление совета об увольнении Гейне из числа студентов на полгода. Он, однако, не стал дожидаться истечения этого срока и, по желанию и назначению своих родных, которое и ему самому пришлось по сердцу, в конце февраля 1821 года уехал в Берлин для поступления в тамошний университет. Здесь начинается новый период во внешней и еще более внутренней жизни поэта.

Глава III. Жизнь в Берлине. Докторский диплом

Берлин. – «Берлинские письма». – В гостиных Рахили и баронессы Гогенгаузен. – Влияние Берлинского университета на духовный мир Гейне. – Среди оргий. – Первый сборник стихов. – «Лирическое интермеццо». Лавры и тернии. – Денежные затруднения и внутренний душевный разлад. – Свидание с родителями. – Путешествие на Гарц и встреча с Гёте в Веймаре. – Гейне получает диплом доктора юридических наук и принимает христианство.

Берлинские дни были во многих отношениях светлыми и благотворными днями в существовании Гейне; политическая реакция, лежавшая в эту пору на всей Германии вообще, резко и нисколько не стесняясь проявляла себя и в Берлине, постепенно разрушая надежды на более свободное формирование государственного организма. С негодованием говорил (несколько позже) наш поэт о том, что на разных конгрессах, конференциях и т. п. судьбами этого народа распоряжались совершенно самовольно, что государства продавали одно другому своих подданных, или менялись ими, как товаром, что в то время, когда негодующие немцы «укутывались пурпурным плащом германского героизма» и пытались величественно выступать в нем вперед, выскакивал на сцену «какой-нибудь политический фигляр» и на голову этих патриотов-героев «надвигал дурацкую шапку с погремушками…» Естественно, что такой порядок вещей очень неблаготворно отражался на печати: как на нее, так и на находящуюся с ней в близкой связи книжную торговлю обрушивались самые строгие политические меры, вследствие чего литература ограничивалась областью «изящной словесности» в самом тесном значении этого слова, а именно областью романа – дюжинного, «бульварного», за немногими только исключениями; журналистика поневоле воздерживалась от обсуждения каких бы то ни было политических вопросов и посвящала чуть не все свои столбцы водянистым эстетическим рассуждениям, литературным сплетням, театральным рецензиям, маленьким скандальчикам, «так что, – как жаловался позже Гейне, – кому попадались в руки наши газеты, мог бы подумать, что немецкий народ состоит исключительно из болтающих всякий вздор нянюшек и театральных рецензентов». Зато, как это почти всегда бывает, развилась в широких размерах общественная жизнь в ином направлении.

В Берлине делалось все возможное для процветания «искусства» и «веселости». «Опера, театр, концерты, ассамблеи, балы, частные вечера, маленькие маскарады, спектакли любителей и так далее – вот наши главнейшие развлечения во время зимы», – писал Гейне. Сам он на первых порах тоже кинулся в этот водоворот с живым увлечением, кинулся как по своей страсти к шумной, кипучей жизни, которая постоянно чередовалась у него с настроением совершенно противоположным, так и по весьма естественному любопытству провинциала, попавшего из скромных городков, где до сих пор протекала его жизнь, в великолепную и оживленную столицу. Правда, его веселье, его увлечение этой жизнью имеет свой особенный, специфический гейневский характер: из многих мест его «Берлинских писем» видно, что среди увлечения шумною жизнью Берлина поэта не оставляло сатирическое отношение к действительности. На первых порах оно было еще довольно слабо, подавляясь в значительной степени чисто внешними впечатлениями; но чем более охладевала первая горячка, чем более стушевывался наивный и увлекающийся провинциал и выплывал наружу Генрих Гейне, тем сильнее пробуждался в нем насмешливо-критический дух, находивший в окружающей действительности обильную пищу. Эту пищу дает ему и сам город с внешней стороны, – город, «хотя выстроенный в новом вкусе, очень красиво и правильно, но все-таки производящий какое-то скучное впечатление», – город с его «длинными однообразными домами, длинными и широкими улицами, вытянутыми и построенными по шнурку и большею частью по безусловной воле одного человека, вследствие чего нельзя из них вывести никакого заключения об образе мыслей массы», – город такой, что «если вы захотите увидеть в нем хоть что-нибудь, кроме мертвых домов и берлинцев, то вам придется запастись для этого несколькими бутылками поэзии».

Чтобы получить полное понятие о тех чувствах, которые вызывались в молодом поэте-студенте тем, что встречал он в Берлине подле себя, стоит прочесть следующие строки из письма, где идет речь о «квасном» патриотизме берлинцев:

«Я замечаю, что вы довольно кисло смотрите на меня вследствие горького, насмешливого тона, с каким я иногда говорю о предметах, которые для других дороги, и должны быть дороги. Но я не могу говорить иначе. Моя душа слишком сильно горит стремлением к истинной свободе, чтобы я не ощущал досады при виде наших крошечных, широкоболтливых героев свободы в их пепельно-серой мизерности; в моей душе живет слишком много любви к Германии и почтения к немецкому величию, чтобы я мог вторить бессмысленному хору этих грошовых людей, кокетничающих своим „немечничеством“; иногда почти судорожно шевелится во мне желание сорвать смелой рукой с головы старой лжи личину набожности и разодрать кожу самого льва, потому что я вижу, что под ней скрывается осел…»

И тем не менее, несмотря на все это, пребывание Гейне в Берлине имело для него несомненно благотворное значение. «Из кладовой мертвой учености, – замечает Штродтман, – вступил он в средоточие мировых философских идей, из замкнутых студенческих кружков и комнатки мечтающего поэта попал в общественную жизнь столицы и вступил в контакты с лучшими представителями интеллигенции; из фантастических туманных грез романтики очутился в ярко освещенном мире действительности». Важную роль в этом отношении сыграли как кружки, представлявшие собой точно оазисы в общей умственной и нравственной пустыне, потому что в них на первом плане стояли интересы литературы, науки, культуры, прогресса, – так и то, что нашел Гейне в аудиториях Берлинского университета.

Что касается кружков, то во главе их – как это было и с салонами XVIII века – стояли большею частью женщины, между которыми выделялись Рахиль Варнхаген фон Энзе и Элиза Гогенгаузен, особенно первая. Рахиль Левин, дочь богатого еврейского купца, впоследствии вышедшая за известного писателя и критика Варнхагена фон Энзе, была в высшей степени даровитая, можно даже сказать гениальная натура, в которой притом умственные превосходства соединились с высокими нравственными достоинствами.

Рахиль Варнхаген фон Энзе, урожденная Левин.

Карл Август Варнхагена фон Энзе.

В ее гостиной сходились и первоклассные деятели, и начинающие таланты, – и вот между ними в первые же месяцы своего пребывания в Берлине появился Генрих Гейне с рекомендательным письмом от одного из друзей хозяина. Никто почти не обратил вначале особенного внимания на нового посетителя, бледного и болезненного молодого человека, с виду совсем невзрачного, с очень приятным, но тихим и однообразным голосом, довольно робкого и неповоротливого, в далеко не щегольском костюме провинциала. Но немногим месяцам надо было пройти для того, чтобы автор стихотворений, скоро долженствовавших впервые появиться в печати и покамест только декламировавшихся в этой гостиной, занял здесь одно из самых выдающихся мест и снискал особое покровительство хозяйки – в то время уже почти сорокапятилетней женщины. Рахиль и Гейне были две во многих отношениях родственные натуры, которые сближало между собой еще одно частное обстоятельство – общность происхождения и одинаковое воззрение на «еврейский вопрос»: она, как и он, видя, с одной стороны, позорное в политическом и общественном отношении положение евреев, с другой – их узкий фанатизм, племенную ненависть к христианам, торгашеские наклонности и действия, считала великим для себя несчастием, что родилась еврейкой, и свое еврейское происхождение называла кинжалом, который какое-то сверхъестественное существо вонзило ей в грудь в первую же минуту ее появления на свет. Но независимо от этих обстоятельств дарование Гейне само по себе было причиною того, что и Рахиль, и ее муж скоро стали высоко ценить и пропагандировать во мнении других произведения молодого поэта, особенно подкупавшие их тем, что в них – собственно тех, которые были написаны в народном духе – обнаруживалось родство с манерою Гёте в формальном отношении. А культ Гёте стоял на первом плане в варнхагеновской гостиной, которая, как и несколько других подобных кружков, составляла противовес тем нападениям на великого писателя, которые шли из партии противоположной. Под влиянием Рахили и ее кружка – во всяком случае, в значительной степени – установился и в Гейне правильный взгляд на автора «Фауста». История литературного отношения Гейне к Гёте – история в высшей степени интересная и характерная – не входит в рамки настоящего биографического очерка, да она и заняла бы слишком много места. Заметим только, что если автор «Путевых картин» не вполне симпатизировал великому «олимпийцу», никогда не был безусловным приверженцем его, если иногда обнаруживал он относительно Гёте чувства даже совершенно противоположные (например, когда называл его «холопом аристократов» или «слабым, отжившим богом», который боится «подрастающих титанов»), то главною причиною отсутствия симпатии была та разнородность натур этих двух поэтов, на которую указывает сам Гейне в одном из своих писем, а чувство неприязненное, даже враждебное, проявившееся одно время, имело источником, во-первых, политические условия этого времени, во-вторых – тут играло роль чисто личное чувство нашего поэта, который завидовал Гёте и, будучи всегда весьма чувствителен к малейшим уколам своего самолюбия, возмущался его позицией, когда он с покровительственною снисходительностью отнесся к первым произведениям молодого поэта. В сущности же, при существовании этих «теней» в отношениях Гейне к Гёте, все остальное здесь было ярким «светом»: что Гейне глубоко понимал и чтил в Гёте колоссального художника, доказывается множеством мест в его письмах и произведениях. Важность влияния в этом случае Рахили и ее мужа не подлежит сомнению, как несомненно также, что эти две личности вообще подействовали очень благотворно на поэтическое развитие своего молодого друга, на установление в нем правильного эстетического критерия, еще более строгого отношения к себе и т. п. И не только умственно совершенствовался Гейне в этой обстановке; он отдыхал здесь и сердцем, находил успокоение своему внутреннему разладу, непрестанному напряжению своих нервов.