Полная версия:

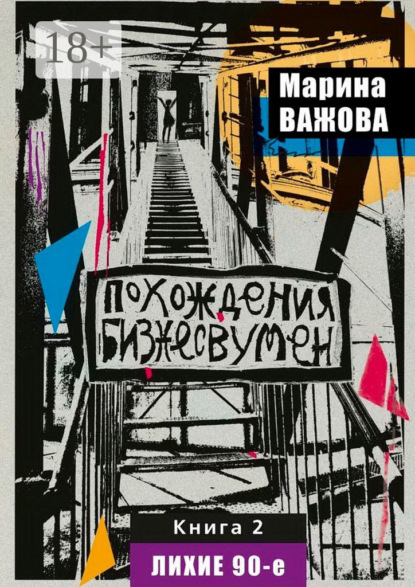

Похождения бизнесвумен. Книга 2. Лихие 90-е

Проект этот оказался книгой анекдотов, причём без купюр, то есть местами откровенно матерных. И задуман он был не дешёвенькой книжонкой, а подарочным иллюстрированным изданием в переплёте из бумвинила с золотым тиснением. Правда, пока эта книга существовала только в Валеркином воображении. На деле имелся безрукий художник, наплодивший множество карикатур про обывательскую жизнь в глубинке, причём очень талантливых и смешных. Как уж он рисовал без рук, не знаю. Какая-то система резинок, которыми он закреплял карандаши и кисточки на своих культяпках, – и рисовал.

Именно его рисунки натолкнули Дашкевича на мысль собирать анекдоты, а свалившиеся с неба свобода и гласность надоумили издать их, как есть. Валерка был уверен, что такое крутое издание станет настоящим бестселлером и всех нас озолотит. В общем, этот проект мы стали воплощать в жизнь. Решили приехать в Тобольск с Тоном Гуссенсом, познакомить его с руководством комбината, а заодно и с Братухиной. Тем временем Валерка подготовит макет книги, и Лена, как миленькая, согласится её субсидировать.

О приезде Тона стало известно многим Валеркиным друзьям, среди которых была довольно симпатичная Лина, бывшая «Мисс Тобольск-87». Голландского гостя принимали в маленькой квартирке стандартного панельного комбинатовского дома, где Валерка жил с Лёлей и её сыном Данькой. Гуссенс не обратил никакого внимания на убогость жилища и незатейливость угощения. Мне вообще с некоторых пор стало казаться, что у себя в Голландии Тон вёл довольно скромную жизнь. Именно такие иностранцы, которым нечего было терять на родине, в то время приезжали делать совместный с Россией бизнес.

Пользуясь ролью хозяина, Валерка пригласил на встречу и Лину. Это было совсем некстати, ведь Гуссенса готовили к другой встрече, а молодая, титулованная красотка с точно такими же планами, но без копейки денег, могла испортить всю игру. Лина сразу взялась за дело и к концу вечера уже сидела у Тона на коленях и наманикюренными ноготками причёсывала его слегка плешивую шевелюру. Они о чём-то ворковали, каждый на своём языке, явно довольные друг другом.

И тут в самый разгар идиллии, как тайфун, влетела Братухина, выкрикивая якобы английские приветствия. Гуссенс не на шутку струхнул, Лина соскользнула с его колен, что было воспринято Братухиной как сигнал к решительному штурму. До коленей, благо, дело не дошло, она ограничилась передачей голландскому гостю страшненького буклета своего магазинчика «Тобольская звезда» и фотографии, на которой комсомольская дива запечатлелась с закрытыми глазами и открытым ртом. Кое-как удалось её спровадить, и со словами «увидимся позже» Братухина удалилась. Наверное, в её представлении это было сказано почти по-английски.

С тех пор Лена Братухина стала частенько наведываться по делам в Питер. Каждый раз Тон прятался от неё и, судя по всему, не на шутку боялся. Тем не менее, одно упоминание его имени действовало на Лену возбуждающе. Туманные намёки на приглашение в Голландию возымели действие, и она дала денег на издание книги анекдотов.

Работа над книгой шла не так быстро, как хотелось Валерке. Я перебрала с десяток редакторов, но все отказывались, едва ознакомившись с первой страницей рукописи. Ни увеличение гонорара, ни снижение требований на исход не влияли. Оскорблённые голоса в телефоне так надоели, что я взялась за работу сама, уговаривая себя, что на вырученные деньги смогу издать что-нибудь достойное. Но печатать все эти слова было настолько дико, что мне постоянно мерещились ошибки. Пришлось подключить весь коллектив издательства, чтобы общими силами вытащить наконец «бегемота из болота».

Мы сбились с ног в поисках типографии, которая смогла бы напечатать книгу и сделать это хорошо. Ведь по замыслу Валерки она должна быть подарочным изданием высшего класса. В конце концов, удалось пристроить будущий «шедевр» в контору с явно не профильным для такого дела названием – «Детская книга».

Там заказ взяли не глядя и договор подписали, и аванс приняли. Да и что они могли заподозрить, получив в работу дорогую лощёную бумагу, красный бумвинил, золотую фольгу? Но когда началась печать, с корректоршей типографии случилась нервная истерика. Были подняты на ноги главный механик и главный инженер, которые, ознакомившись с первыми оттисками, повалились прямо у печатного станка, но уже от хохота.

Дело дошло до директора типографии. Тот пришёл в ужас, немедленно вернул аванс, умоляя поскорее забрать от него заказ, пока не пронюхало Министерство образования. На сём эпопея с книгой анекдотов закончилась. По стечению обстоятельств Братухина в Питере больше не появлялась, позабыв и про деньги, и про заграничную поездку. Такое случалось с деловыми людьми из глубинки. Они пропадали так же неожиданно, как и появлялись…

Иногда я посещала монастырь Тобольской епархии, встречалась с настоятелем, обсуждая возможности общих дел. Нас познакомил Дашкевич, которого после неудачи с книгой анекдотов резко качнуло в противоположную сторону, и он увлёкся идеей переиздать в оригинале «Слово о полку Игореве». С этими высокими мыслями он и предстал пред очи настоятеля и нашёл в том много сочувствия.

Но выяснилось, что нужды церкви в части печатных дел гораздо более скромны. Надо было книжку про восстановление Тобольского кремля издать, маленькие иконки для округа печатать, чтобы монастырская братия их на деревянную основу клеила и лаком сверху покрывала. Так что затея Дашкевича была отложена до будущих времён, и он с присущим ему азартом окунулся в дела божеские, проявляя и такт, и вкус, и так не свойственное ему послушание.

В тот день, когда мы встретились с отцом-настоятелем, впервые запахло осенью. Ночью прошёл дождь, и мелкий водяной бисер, не просыхая, блестел на тронутой тленом листве, паутинах, облезлых чугунных монастырских оградах. Мы стояли возле кремля на холме, ветер развевал моё платье и одежды батюшки. Уже прощаясь, он протянул мне руку, и я с чувством пожала её, про себя удивляясь вялости и мягкости его слегка вывернутой ладони. Лишь потом я догадалась, что рука была протянута для поцелуя, а я сдуру трясла её что есть силы. Ну да простят меня в моём неведении…

Валера оказался хорошим гидом, сразу было понятно, что историю Тобольска и монастыря он изучил давно. Мы прошли по монастырским дворам и через разлом в стене попали в странное место. Узкая улочка с древними постройками, колючая проволока на крышах. Развалившиеся стены, сбитые ступени, дверные проёмы, зияющие пустотой, окна без стёкол с решётками.

– Здесь много лет была тюрьма, – пояснил Валера. – Видите, у той стены расстреливали – вся изрешечена пулями. А тут, в бывших кельях монахов, находились камеры.

Я зашла в такую келью-камеру и с интересом огляделась. В маленьком, тесном закутке было грязно, повсюду обломки, подушки с торчащей из дыр соломой, бесформенный пыльный тюфяк.

– Тут вроде туберкулезников держали, – припомнил Дашкевич, и мы поспешно выбрались во двор. На обратном пути Валера рассказал, что епархия недавно приняла от государства эту часть своих построек, и теперь решает, как с ними быть, – больно уж на них много всякой скверны.

Дашкевич пригласил к себе и принялся угощать чаем, как водится, на кухне. Попутно он рассказывал множество забавных и нелепых историй, приключившихся с ним за последние несколько лет тобольской жизни. Как и мой знакомец, главный связист химкомбината Коля-Ваня, Валерка с Лёлей тоже мечтали уехать за границу. Но их земля обетованная располагалась на фешенебельных перекрёстках Нью-Йорка, в отличие от сомнительной притягательности находящихся на военном положении югославских городков, о которых мечтала химкомбинатовская пара.

Уехать за кордон без скандала можно было, лишь имея на то вескую причину. У Валерки их было две. Во-первых, Лёля, по её собственным словам, была «полукровка: отец еврей, а мать жидовка», что в то время было огромным преимуществом. Для того чтобы усугубить причину отъезда, Валерка придумал целый сценарий. Он организовал небольшой поток писем в Лёлин адрес с угрозами и оскорблениями, а в довершение поджёг почтовый ящик и для констатации факта вызвал милицию. Таким образом, у него на руках были те самые похабные письма, подкреплённые протоколом о поджоге (практически покушении), и можно было начинать штурм американского консульства с просьбой о политическом убежище.

Сколько мы ни уговаривали Валерку остаться или переселиться в Питер, начать собственное дело или работать со мной, он твёрдо держался своего плана, распаляя себя и Лёлю картинами несправедливости жизни в «совке». Дашкевич намекал на неких покровителей, обещавших заняться его делом, так сказать, в комплексе: и квартиру в Тобольске продать, и визу сделать, и жильём обеспечить, и на работу в Штатах устроить.

Что я могла ему возразить? Что времена меняются, что «совок» вот-вот распадётся, что такие, как он и Лёля, очень нужны будут новой России. Что, в конце концов, мы нашли в них настоящих друзей и не хотели бы потерять. И что невидимая, не диагностируемая болезнь – ностальгия – ломала и убивала даже очень крепких духом…

В дальнейшем подготовка к переезду затянулась надолго, и они с десятилетним Данькой полгода торчали в Питере, столь любимом ими когда-то, но надоевшим до ненависти. Жили то в одной, то в другой дешёвой гостинице, появляясь у нас по выходным, отупевшие от безделья и разговоров «по кругу», уставшие друг от друга, всем и всему чужие. А потом, когда почти все деньги от продажи квартиры были прожиты, их всё же перевезли за океан.

ФОРОС

Звонки, разговоры, встречи, документы. «Большие звонки», разбирательства, обещания. Ночные телефонные переговоры, разъезды и спешка, спешка…

Устали и решили объявить коллективный отпуск. Наконец-то мы с Юркой поедем на море! Сначала летим самолётом до Симферополя, потом час-другой на автобусе – и мы в посёлке, растянувшемся по Черноморскому побережью на несколько километров. Поиск заветного домика с некой тётей Валей занял больше часа. Увы, несмотря на пароль «мы от Стасика», мест не было. Август – самый сезон, чё вы хочете!

Мы стояли под раскидистым южным деревом, и ночь подступала со всех сторон, как чернилами заливая дорогу и многочисленные халупы с путеводными окошками света – желанные койко-места. Хозяйка, увидев, что мы топчемся у забора, зычно крикнула куда-то в стрекочущую цикадами тьму: «Катька!». На крик из-за плетня вынырнула сухопарая гражданочка и, шмыгая носом, повела нас пристраивать.

Нам не везло. В одном месте поджидали кого-то из постоянных жильцов, в другом предлагали в беседке на полу переночевать. Мы устало тащились за нашей провожатой, боясь потерять её в темноте. Наконец всё разрешилось: хозяйка, узнав, что мы из Питера, сразу прониклась и уступила чудную веранду с отдельным входом и широкой кроватью.

Вообще та поездка была для нас в некотором роде свадебным путешествием, слегка запоздалым, зато с незабываемыми впечатлениями. Ведь стоял август девяносто первого года, Чёрное море…

Первую неделю мы просто загорали, плескались, собирали мидий, готовили из них плов, ходили смотреть на водопад. Потом, обгоревшие на солнце, валялись на веранде и ели на удивление дорогие фрукты. А 19 августа Юрка вдруг заявил: «Поехали на Форос, к правительственной даче, мы там раньше часто с палатками стояли». Тут он принялся вспоминать, как он со своей прежней семьёй и приятелями несколько сезонов отдыхал в Форосе, где они нагло располагались на берегу рядом с правительственной дачей и даже брали у охраны питьевую воду. Охотились с подводными ружьями, собирали мидий, обратно возвращались загорелые, как негры.

Юрка заностальгировал, размечтался: вынь и положь ему Форос немедленно. Решили плыть на катере, они ходили по расписанию. По дороге причалили к Никитскому ботаническому саду и провели в нём часа три, читая таблички и фотографируясь под сенью экзотических гигантов. Выйдя из сада, заметили, что поднялся ветер. И тут, всего в миле от берега, мы увидели шеренгу военных кораблей. Они смотрелись очень красиво в мареве солнечной дымки, но вместе с тем как-то тревожно. Если б они плыли или держались стайками, так нет – вытянулись в одну линию носом в хвост и застыли как нарисованные. Юра предположил, что это учения, вот корабли и стоят на рейде. Правда, и ему раньше не приходилось их видеть в таком большом количестве. Может, международные учения, какие-нибудь совместные военные игры?

Не отрывая глаз от эскадры, мы добрались до причала. Ветер становился всё сильнее, подгонял волну, и катера плыли только на Гурзуф. Что ж, в Форос нам, видно, сегодня попасть не судьба, поплывём на Гурзуф, а потом уж в наш посёлок. Но почему-то катера только выгружали пассажиров, а новых не брали. Объясняли штормом, хотя никаких признаков стихии пока не было. Пришлось добираться до дома на троллейбусе.

Забавно – три часа ехать по горам на обычном троллейбусе! Катится он вдоль гор, иногда заползая в тоннель, крепко держится металлическими усиками за провода, как бы натянутые между вершинами. Едем долго, темнеет, горы подступают со всех сторон, а наш троллейбус, освещённый огнями, бесстрашно пробирается к месту назначения. По дороге он собирает таких же, как мы, дикарей, и все обсуждают непонятное поведение катеров.

Только в посёлке, когда из недр прикреплённых к столбам репродукторов раздалось пугающее: ГКЧП, ГКЧП, – мы поняли, что случилось неладное. Отовсюду поступали самые тревожные известия. Аэропорт закрыт, самолёты не летают, эскадра военных кораблей держит в осаде Горбачёва, орудия нацелены на правительственную дачу в Форосе (так вот что это было!). Юрка тут же стал строить предположения: вдруг бы мы вместо ботанического сада поехали сразу в Форос, высадились у дачи и пошли по старой памяти за водичкой… Дальнейшее развитие событий представлять не хотелось…

Целых три дня живём в неизвестности, в посёлке чуть ли не осадное положение. В столовой кормят только до полудня, потом продукты кончаются. Через местных жителей добываем еду, они переживают за нас, за наших родных, которые лишены информации – переговорный пункт закрыт. У хозяйки день и ночь включён телевизор, все постояльцы собираются там, как на сходку, смотрят бесконечные новости и обращения к народу то одних, то других, гадают, что будет дальше. Под конец начинает казаться, что мы здесь уже вечность и никогда больше не вернёмся домой.

Когда всё разом закончилось, нам уже было не до отдыха. Предстояло как-то попасть на самолёт. Обратные билеты были действительны, но самолётов на всех не хватало, и народ метался между кассами и залом отбытия, образуя вихревые потоки. На третий день мы всё же улетели.

У меня остался на память пакет красивой гальки, которую я, чтобы успокоиться, собирала в те дни на пляже. Я называла их «путчевые камни» и всем показывала, когда речь заходила о нашем путешествии. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, то вижу их: они лежат на дне большой керамической миски – дымчатые, белые, чёрные с золотыми крапинами, мраморные и зеленоватые в коричневую полоску. Кошка Мотя пьёт исключительно из этой миски.

ПЕТРОСОВЕТ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Ленинграду вернули его историческое имя, но как-то не приживалось оно, вязло во рту, писалось с ошибками, выговаривалось со смущением. Какой уж тут Санкт-Петербург, когда кругом развал и нищета, из всех щелей лезет криминал и, ещё больше сливаясь с властями и силовиками, всех подминает под себя. Хватает всё, что можно перепродать, а что нельзя – оставляет на произвол судьбы, на разруху и забвение…

Но мы – люди маленькие, работаем, «надеемся на лучшее и готовимся к худшему», как говорила моя бабушка. Я по-прежнему поддерживаю связь с Алексеем Ковалёвым, пригодился и заранее подготовленный герб Санкт-Петербурга. Печатаем визитные карточки для Горсовета. Золото, красное, чёрное – цветовая гамма высшего руководства, для рядовых чиновников золото заменялось серебром, красный цвет – синим.

В один из моих приездов на Исаакиевскую с очередной партией визиток Ковалёв вдруг замешкался, а потом со словами: «Может, вам удастся… подождите меня здесь», – куда-то исчез. Полчаса его не было, и я уже подумывала уйти, зная привычку Алексея одновременно вести несколько дел и назначать несколько встреч, но тут он появился в сопровождении самого мэра. До этого с Анатолием Александровичем Собчаком мне встречаться не приходилось, хотя в Ленсовете я бывала часто.

Мэр шёл за Ковалёвым с хмурым видом, как бы говоря: «Во что ты меня опять хочешь втянуть?». При каких бы обстоятельствах я впоследствии ни встречала Собчака, он неизменно представал в том же образе – человека внешне доброжелательного, но заранее настроенного на подвох. Может, оттого, что мне ни разу не удалось с ним пообщаться спокойно, каждый раз это были напряжённые моменты. Вот и сейчас, после августовского путча, он продолжал, как мельница, махать крыльями, создавать политические движения, постоянно летал за границу и искал помощь для города. Мы жили, как в блокаде, получая по талонам лишь самое необходимое.

Я достала свою визитку, Собчак свою. И тут я поняла, что не просто так Ковалёв нас знакомит. Давно мне не попадались такие нелепые визитные карточки! Чисто совковый вариант – отпечатана в дешёвой ведомственной типографии бледной синей краской, все данные устарели: Ленинград, в углу – кораблик Адмиралтейства. Но самый улёт – размер визитки: она чуть не в два раза превышает принятый стандарт и не поместится ни в какие визитницы.

И это визитная карточка главы европейского города! Видимо, эта мысль отразились на моём лице, потому как Собчак пришёл в замешательство: «Извините за такое представление, всё руки не доходили, но теперь, надеюсь, с вашей помощью у меня появится что-нибудь получше. Ты как думаешь?», – обратился он к Ковалёву. Тот лишь кивнул и слегка мне подмигнул – сработало! Расставаясь, Анатолий Александрович пожал мне руку, и его лицо преобразилось от улыбки.

Алексей позже объяснил, что Собчак до последнего упирался, не желая переименования города, и к смене собственного статуса он отнёсся несерьёзно, считал, что он как был Собчаком, так им и остался, а должности… ну, они временные.

Только внимательно прочитав, что написано на его карточке, я поняла, почему она такая большая:

Собчак Анатолий Александрович, председатель Ленинградского городского совета народных депутатов, член Верховного Совета народных депутатов СССР, член бюро Ленинградского обкома КПСС, доктор юридических наук, профессор юридического факультета ЛГУ, заведующий кафедрой хозяйственного права.

А ведь ещё надо упомянуть главное – что он мэр Санкт-Петербурга.

Звоню Ковалёву, объясняю проблему.

– А нельзя шрифт помельче взять? – спрашивает хмуро.

– Пробовали. Всё, что у него написано, помещается в обычный формат только при наборе пятым кеглем, а это кто ж разглядит? От размера визитки ни в коем случае нельзя уходить – международный стандарт. А у тебя ещё на бумажке написано: сопредседатель Российского движения демократических реформ и почётный доктор права Портлендского университета. Это что, тоже надо? Ну, вааще… Придётся чем-то поступиться. У него пресс-секретарь есть?

– Официального нет, я за него. Но на себя ответственность не возьму. Придётся его пытать. Сколько текста мы можем оставить?

Проходит неделя, другая – никаких перемен. То Собчак в отъезде, то обещал подумать, то Ковалёв пропал, на звонки не отвечает. Будь что будет, придётся самой решать. Чай, не корову, если что, проиграю. Так… что тут можно убрать? Ну, с обкомом партии вроде покончено, уже легче. Что же делать с остальными регалиями?

Представляю, что я – мэр города. Да ничего кроме этого и не надо! Или всё-таки важно, что профессор университета? Про депутатов всё выкинуть к чертям! Как это – выкинуть, когда он их вождь?! Что-нибудь, да оставить надо. Докторская степень тоже на дороге не валяется. Про хозяйственное право забудем на время.

Через два часа вычеркиваний и вписываний, наконец, появился текст, идеально выверенный по объёму:

Собчак Анатолий Александрович

Мэр Санкт-Петербурга,

председатель Петросовета,

профессор юридического факультета ЛГУ

Так, идём дальше. На обороте должен быть английский текст. Как правило, он соответствует русскому. А в данном случае? И почему обязательно на обороте? Это уже прошлый век. Англоязычную надо делать отдельно и писать на ней другое. То, что важно у нас, за кордоном – пустой звук, и наоборот.

Что может привлечь зарубежных инвесторов? То, что он учёный, – пожалуй. И про движение демократических реформ будет кстати. А Верховный Совет у них как называется? Вроде парламент? Это важно. Значит, он не только в своём городе, но и в стране вес имеет. Про Портлендский университет писать не буду. А что это за звание – почётный доктор права? Может, как свадебный генерал? Ладно, если очень захочет, специально для поездок в Штаты напечатаем с почётным доктором. Забавно, но он ещё и почётный доктор Санкт-Петербургского университета, только не нашего, а американского. Ну, этот словесный кульбит упоминать вовсе не стоит.

Когда визитки были готовы, я решила их передать, не дожидаясь Ковалёва, умчавшегося в очередную командировку. Если что не так, пусть он будет ни при чём. К тому же у меня есть причина появиться на Исаакиевской – надо забрать список для визиток очередной партии депутатов. Они там размножаются клонированием.

Немного порыскав в поисках депутатской комнаты, я открыла дверь и увидела, что за большим овальным столом собралось человек десять, совещаются. Все взоры устремились на меня, и я уже собралась, извинившись, ретироваться, как вдруг удивительно знакомый голос воскликнул:

– Важова, а ты чего тут делаешь?

Я повернула голову в сторону говорившего: бородатый, представительный мужчина блеснул на меня очками и, не дождавшись реакции, укоризненно произнёс:

– Нехорошо одноклассников забывать…

– Вовка, это ты, что ли? – поразилась я.

Ни за что бы не узнала Чурова, встретив его на улице. Сколько же мы с ним не виделись? Последний раз он приходил ко мне на Шкиперку, когда родилась Лийка. Значит, уже больше 20 лет прошло…

Пока мы вместе учились, Вовка стремился взять надо мной верх. Классе в шестом устроил целый скандал из-за того, что ему в библиотеке не выдавали те книги, которые давали мне: Шарлотту Бронте, Бальзака, Мопассана. Ему, дескать, не дают по малолетству, а Важовой, которая ничуть его не старше (а на самом деле старше ровно на месяц!), почему-то дают читать взрослые книги. Чурыч уверял, что эти книги мне нужны для того, чтобы повыпендриваться: видите, со мной считаются, а вы – мелюзга.

Существовала ещё одна, тоже литературная тема, в которой он пытался со мной соперничать. То, что русичка Любовь Соломоновна читала мои сочинения последними, передавая содержание богатством интонаций, достало, видимо, Вовку до печёнок. Он тоже решил сочинять. И чтобы заведомо меня переплюнуть, не разменивался на какие-нибудь рассказики или стишки, а накатал объёмную рукопись страниц на сто. Чуров зачитал её самолично, добившись, чтобы наша классная, Нинель Ароновна, задержала всех после уроков. Использовал, как это теперь принято говорить, административный ресурс

Не помню, о чём в его рукописи шла речь, вроде фантастика или сказка. Но до чего всё было скучно, особенно в авторском исполнении! Как будто справочник зачитывал. Волнуясь, он глотал слова, голос у него в то время ломался, и он то и дело пускал «петуха». Короче, через десять минут все в классе галдели, а мальчишки под конец принялись кидаться жёваной бумагой, и никакие попытки классной дамы их утихомирить не действовали. Надо отдать Чурычу должное, он продержался до конца, а потом, весь красный и потный, со словами: «продолжение следует», – уселся за парту, взглянув на меня с видом победителя.

А может, он был в меня влюблён? Кто их, мальчишек, разберёт!

Сейчас из-за стола поднимался отнюдь не мальчишка. Пышная рыжеватая борода, раздавшаяся фигура. Глаза, правда, всё те же – смотрят насмешливо и гордо, чуть с вызовом. На лацкане – депутатский значок. После обмена стандартными вопросами и краткими ответами я вспоминаю, что мне нужно Собчаку визитки отдать, и достаю свежие пачки.

– О, у нас такие же будут? – интересуются депутаты.

– У вас будут лучше, – уверяю я.

– Давай я передам, – предлагает Чуров.

– Нет, мне самой это нужно сделать.

Мы поднимаемся по красной ковровой дорожке, проходим коридоры и попадаем в круглый, с колоннами, зал приёмной. Через некоторое время появляется Анатолий Александрович в сопровождении двух мужчин заграничного вида. Они ещё несколько минут прощаются, говоря то по-английски, то по-итальянски. Наконец Собчак замечает Чурова и приветственно жмёт ему руку. По мне его взгляд скользит безразлично, но в какой-то момент тень узнавания ложится на его лицо, а я помогаю: