Полная версия

Полная версияТеория медиа. Отечественный дискурс

Очевидно, что сегодня складывается принципиально новая ситуация: для передачи аудитории/пользователям одинакового содержания могут быть выбраны технологически разные среды существования, каналы распространения и устройства воспроизводства. И хотя эта новая реальность несколько противоречит подходу Маклюэна, единство канала и содержания все еще сохраняет свою релевантность. Во-первых, потому, что два явления – канал и содержание – остаются ключевыми в современных медиа. И, во-вторых, для того, чтобы понимать, что медиа – это и технологии распространения, и контент, произведенный специально и специальным образом отобранный, и, возможно, даже особая среда, которая возникает в технологическим пространстве в процессе взаимодействия аудитории, содержания и технологических устройств.

Опираясь на этот подход, отечественные исследователи часто рассматривают медиа как комплекс различных каналов и разных типов содержания, объединенных понятием «медиасистема» (см. подр. 2.1, 2.2). В нее исторически включали такие сегменты, как периодические печатные СМИ (газеты, журналы) и вещательные СМИ (радио, телевидение), называемые также «старыми» (традиционными) медиа. Их особенностью была значительная доля журналистских материалов в содержании медиа, центральная роль журналистов в среде медиапрофессионалов. В этот период понятия журналистика и СМИ были практически идентичны.

На протяжении XX в. внутри медиасистем сформировались сегменты, обеспечивающие их функционирование: это сегменты предприятий, «производящих» содержание (информационные агентства, пресс-синдикаты, контент-продакшн), а также «собирающих» (агрегаторы) и «передающих» (дистрибьюторы) медиаконтент (Медиасистема России, 2015: 10–11). Эти сегменты активно включали в свои контент-стратегии и нежурналистские материалы: музыкальные записи, театральные постановки, кинофильмы. Поэтому во второй половине XX в. в структуру медиасистемы интегрировались такие индустриальные сегменты медиапроизводства, как производство и звукозапись популярной музыки, кинематограф. По мере развития рекламной бизнес-модели развивался сегмент компаний, обеспечивающих производство рекламных сообщений, то есть рекламные агентства. Институционализировалась и система связей с общественностью, которая также вошла в медиасистему отдельным сегментом. Еще одним направлением развития, особенно в условиях цифровизации, стало сближение медиа и книгоиздательства, что подтвердило интеграцию медиа в «индустрию свободного времени» (Albarran, 2010; Flew, 2014; Kung, Picard, Towse (eds.), 2008).

Одновременно в контексте технологической эволюции медиа в XX в. происходил процесс конвергенции традиционных медиакомпаний и распространителей, приводивший к формированию единой коммуникационной инфраструктуры, которая объединила операторов кабельного и спутникового телевидения, телекоммуникационные сервисы, телефонные компании. В результате на рубеже XX–XXI вв. предприятия, которые ранее никак не рассматривались как медиа, стали неотъемлемой частью медиасистемы. Это – кабельные сети, спутниковые телеканалы, интегрированные гибридные цифровые телекоммуникационные сети: Интернет, сети мобильной телефонии и т. п.

Их стали называть «новыми медиа» в противовес «старым», по сравнению с которыми они имели типологические отличия. Характеризуя «новые медиа», надо отметить, что они:

• одновременно являются и каналом распространения контента, и средой его производства;

• не существуют без цифровых технологических платформ, привязанных к экрану;

• содержание для них создается в цифровой форме, что значительно облегчает и скорость, и масштабы его распространения, а также процессы создания и «переупаковки»;

• интерактивны, предполагают большую селективность со стороны аудитории и высокую индивидуализацию процесса потребления, давая аудитории возможность принять участие в создании и преобразовании контента (Медиасистема России, 2015: 11).

Отметим, что сегодня в медиасреде появляется новая, третья сила, дополняющая рассмотренные выше традиционные понятия «каналы» (вещатели, издатели) и «контент», производимый медийными профессионалами – журналистами, публицистами, продюсерами, операторами. Эта третья сила – платформы, на которых происходит взаимодействие канала, контента и аудитории. Сегодня платформы – это ключевые бизнес-игроки, использующие передовые ИК-технологии: «.сила платформы – это бизнес-модель, использующая технологии, чтобы связать людей, организации, ресурсы в интерактивную экосистему, в которой могут быть созданы и обменены значительные ценности» (Albarran (ed.), 2013; Parker, van Alstyne, Choudary, Foster, 2016). При этом многие из этих платформ – YouTube, Facebook, Alibaba, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» – напрямую связаны с медиабизнесом, и становясь «точками входа» в традиционные медиа, и предлагая отдельно медиапродукты и коммуникационные услуги.

Традиционная цепочка «пресса, радио, телевидение» меняется на новую «контент, канал, платформа», создавая вместо традиционной системы СМИ новую экосистему медиа (De Prato, Sanz, Simon (eds.), 2004). Очевидно, что теория медиа должна быть расширена и переосмыслена, поскольку в медиапространстве появляются новые явления и движущие силы, формируются новые процессы и их динамика.

1.4. Медиа: определение понятия и актуальные парадигмы исследований

Сегодня не только в отечественных, но и в имеющих более давнюю традицию анализа термина «медиа» зарубежных исследованиях трудно встретить однозначную, четкую и краткую дефиницию этого понятия. Как правило, авторы скорее описывают поле, чем формулируют определение. Так, Т. Миллер и М. Крэйди, обозначая область медиаисследований как научной дисциплины, пишут: «Мы используем термин “медиа” как слово-портмоне для описания множества культурных и коммуникационных машин (инструментов) и процессов, которые связывают людей, процессы, институты, значения и власть в материальном мире.

Медиа представляют собой (и одновременно составлены из):

• технологии, которые формируют их возможные условия,

• политику, которая определяет область их деятельности,

• жанры, которые организуют тексты в форме драмы, музыки, спорта, информации и так далее,

• работников, которые производят медиатексты путем представления [performance] и записи,

• аудиторию, которая получает и интерпретирует производимые тексты, и окружения, на которое воздействует создание, использование и составные части медиа» (Miller, Kraidy, 2016: 4).

Однако для многих авторов термин «медиа» воспринимается прежде всего институционально, и Р. Колкер, подчеркивая подвижность и постоянную изменчивость термина, определяет его следующим образом: «Медиа относится к множеству ориентированных на получение прибыли и технологически зависимых компаний и продуктов, которые занимаются доставкой новостей, радио, музыкой, звукозаписью, рекламой, кинофильмами, телевидением и множеством цифровых передач и взаимодействий» (Kolker, 2009: 12).

Рассматривая термин «медиа», мы подошли к вопросу о много-аспектности определения. Сам объект изучения – медиа – имеет синтетический характер, интегрирует явления, институты, процессы, «действующих лиц»/стейкхолдеров разного генезиса и порядка (Flew, 2018). Как неоднократно отмечал М. Маклюэн, эффективное изучение средств массовой коммуникации объединяет изучение содержания, технических средств его передачи и культурных контекстов, в которых это происходит.

К общему интегрированному объектному полю медиаисследований можно отнести взаимодействие медиаканалов, медиаконтента и его производителей, представляющих ряд высокотехнологичных индустрий, технологических (цифровых) платформ/информационно-коммуникаци-онных технологий, телекоммуникационных сетей а также потребителей, аудитории. Это взаимодействие приводит к:

• созданию виртуального/нематериального аналога современного общества (Postman, 2006);

• формированию особых отношений производства, распространения и потребления, основанных на технологическом посредничестве – медиации, медиатизации и ремедиации окружающего мира (Deuze, 2009; Lundby (ed.), 2009; Grushin, Bolter, 2000; Parker, van Alstine, Choudary, 2016);

• проявлению на микро- и макроуровне в национальных (локальных, региональных), наднациональных и глобальных контекстах (Thussu, 2019; Flew, 2018);

• взаимодействию в медиасреде явлений общественной и индивидуальной природы, влияющих на социальную и индивидуальную жизнь, стимулирующих социальный эскапизм и формы цифрового протеста (Deuze, 2009; Манович, 2018);

• возникновению и обострению противоречий – между творческим и ремесленническим, индустриальным и штучным, профессиональным и непрофессиональным характером создания медиапродукта (Deuze, 2007; Хезмондалш, 2014; Gillmore, 2004; Самарцев, 2017);

• становлению особых отношений медиапродукта с его потребителями, то есть аудиториями/сообществами, которые активно вовлечены в распространение и производство и рассматриваются в качестве новой среды социализации и обитания (Дугин, 2017; Дунас, Кульчицкая, Вартанов, Салихова и др., 2019).

Очевидно, что медиа имеют как социальное измерение, о чем уже много написано, так и измерение индивидуальное, антропологическое, которое все больше становится фокусом медиаисследований. М. Маклюэн через «метод четырех эффектов» попытался проанализировать как феномен самих медиа, так и их основные воздействия на человека. Через четыре эффекта – поиск нового, отмену старого, его моральное устаревание и усиление нового, когда медиа выступают и качественным усилением нашего внутреннего мира, и расширением внешнего, медиа превращаются в инструмент самопознания (McLuhan M., McLuhan E., 1992). Тем самым, в последних работах выдающегося теоретика медиа подчеркивается, что медиа включают технологии (связи), артефакты (устройства для приема), слова (тексты) и научные теории открытий и изобретений человечества (Там же).

Еще более сложная ситуация складывается в медиаисследованиях с пониманием и определением актуальных медиа, сменяющих известные модели средств массовой информации, которые напрямую были связаны с массовым индустриальным обществом. Формулирование терминологии поля возникших в результате цифровизации и становления онлайн-сетей медиа все еще вызывает сложности. Относительного согласия исследователи добились в обозначении «старых» (old) СМИ, которые называются также традиционными (traditional), обычными (conventional), унаследованными (от предыдущей эпохи) (legacy). В этот комплекс входят пресса, вещание, информационные агентства. Гораздо сложнее вопрос о «новых» (new) медиа. Их часто также называют онлайн-медиа (online), цифровыми (digital) или социальными (social) медиа, что касается как новой природы возникающих явлений, происходящих процессов, так и терминологии, с ними связанной.

Такое обсуждение характерно не только для отечественного теоретического дискурса (Интернет-СМИ, 2010; Землянова, 2012; Кирия, Новикова, 2017), но и для зарубежного (Flew, 2014; Kung, Picard and Towse (eds.), 2008; Fuchs, 2017). Сложности перевода и поиска адекватных терминов и формулировок на русском языке только усложняют картину, и в некоторых работах возникают различные определения и трактовки одинаковых понятий, и наоборот (Землянова, 2004; Землянова, 2012; Манович, 2017, 2018; Новые медиа, 2017).

Следует признать, что, с одной стороны, часть «старых» медиа, перешедших в онлайн, по сути все еще сохраняет свои сущностные признаки – редакционный и авторский формат создания контента, сохранение журналистских стандартов при создании текстов, взаимоотношения с аудиторией, бизнес-модели СМИ и т. д. (Как новые медиа изменили журналистику, 2016; Интернет-СМИ, 2010; Мультимедийная журналистика, 2017). С другой стороны, значительное пространство цифровой медиакоммуникационной среды, то есть того пространства, которое и называется «новые медиа», живет по иным принципам: это депрофессионализация производства контента, анонимность, «освобожденное авторство», отсутствие профессиональной проверки информации, интерактивное и сетевое взаимодействие с аудиторией и т. п. (Miroshnichenko, 2014).

Отталкиваясь от приведенной выше мысли Маклюэна о медиа как о расширении человека, сегодня уже можно говорить о том, что медиа, массмедиа/СМИ «расширяют» как человека, так и все общественные пространства и сферы, становясь источником новых ресурсов и в социальном плане, и в личном опыте. Несколько слов о возможных подходах к такого рода расширениям.

Во-первых, как мы видели выше, медиа сегодня – это достаточно широкое понятие, обозначающее социальное пространство, общественную систему, институт, границы которого постоянно меняются. Медиа, несомненно, интегрируют разные социальные среды, отдельные пласты общественной и индивидуальной жизни, благодаря чему в социуме формируется общедоступная публичная/общественная сфера.

Это – среда коммуникации текстов, идей, смыслов, ценностей, что ставит содержание и каналы медиа в тесную связь с обществом (Habermas, 1991). В определенном смысле общественная сфера и есть сфера существования идеологий, понимаемых как система идей. Именно этот подход актуализирует понимание расширений общества, поскольку в его основе лежит интегрированное медиа пространство общественной сферы, политики и медиа (Там же). Следует также признать не менее значимым и культурное расширение, объединяющее в едином пространстве не только высокую и низкую (развлечение) культуру и СМИ, но и свободное время людей (Черных, 2007; Основы медиабизнеса, 2014). Тем самым роль медиа в формировании человеческого капитала общества становится еще более очевидной.

Во-вторых, медиа – это развивающаяся интегрированная отрасль, объединяющая сферу массмедиа, телекоммуникаций и цифровых информационных технологий, значительный рынок рабочих мест, который представлен множеством профессионалов основных и смежных трудовых функций (Интернет-СМИ, 2010). Медиаиндустрия характеризуется значительной технологической зависимостью, что также напрямую влияет и на ее границы, и на ее положение в национальной и глобальной экономике, и на рождение новых расширений (Kung, Picard, Towsе (eds.), 2008). Сегодня, как мы отмечали выше, речь идет уже о формировании новой экосистемы «ИТ – телекоммуникации – медиа», что говорит о явном экспансионизме медиаиндустрии, создающей новые экономические реалии (Медиасистема России, 2015).

В-третьих, медиа сейчас следует рассматривать не только как коммуникационную среду, но и как коммуникационный процесс. Пожалуй, это одно из самых новых и актуальных расширений как самих медиа, так и общества в целом. Если изначально медиа представляли собой единство производства и доставки содержания, то сегодня следует говорить о расширении понятия. Медиа уже больше, чем структура, создающая содержание – новости, развлечения, и больше, чем система его распространения. Медиа становятся общественными коммуникаторами, системой, обеспечивающей не только однонаправленный коммуникационный процесс (от журналистов и авторов текстов для медиа к аудитории), но и двусторонний коммуникационный процесс (от производителей содержания к аудитории и обратно) (Землянова, 2010; Van der Haak, Parks, Castells, 2012; Кин, 2015; Кастельс, 2016). Важно подчеркнуть при этом, что медиа как один из значимых социальных институтов сегодня включены и в процесс социализации людей, особенно молодежи, что придает им особый статус в контексте ключевых коммуникационных процессов (Dunas, Kulchitskaya, 2019).

Думается, что направлений коммуникации внутри складывающейся вокруг и на основе медиа системы социальных коммуникаций можно обнаружить еще немало. Например, внутри и между сегментами аудитории, между профессиональными и непрофессиональными сообществами, между знакомыми и незнакомыми людьми. Стоит только посмотреть на социальные сети как на новые расширения общества, чтобы убедиться в многовекторности, разнонаправленности и много-уровневости общения, создающего новую – виртуальную – форму существования и общества, и человека (Castells (ed.), 2004; Deuze, 2012).

Возможно, эти три обозначенных расширения общества под влиянием медиа не исчерпывают перечень значимых социальных и индивидуальных трансформаций, которые можно наблюдать сегодня в опосредованной медиа общественной сфере. Но все-таки мы можем фиксировать усиливающуюся медиацентричность общества и призвать к системному и междисциплинарному ее изучению.

В 2010 гг. приоритетный фокус медиаисследований начал сдвигаться с традиционных, массовых СМИ и журналистики в сторону изучения именно новой, фрагментированной и индивидуализированной цифровой медиасреды, социальных сетей, то есть того сегмента, который получил название «новые медиа». Став в последнее десятилетие распространенным в гуманитарных науках «объектом исследования», новые медиа все еще не сформировали консолидированные подходы ученых к своему базовому теоретическому и концептуальному аппарату, видению соответствующих методологических инструментов и пониманию источника соответствующих эмпирических данных, несмотря на то что изучаемые проблемы во многих исследованиях повторяются. Изданные в последние годы учебники и монографии зарубежных медиаисследователей выдвигают в центр внимания именно цифровую природу новых медиа – в нескольких концептуальных работах уделяется внимание прежде всего отношению цифровых медиа и общества, цифрового общества и медиа.

А. Атик рассматривает появление цифровых медиа как результат объединения двух процессов – становления информационного общества и развития электронной революции (Athique, 2013). С. Линдгрен, напротив, считает цифровое общество производным от цифровых медиа, которые, благодаря технологическому прорыву, стали цифровыми инструментами для социального действия (Lindgren, 2017: 4–5). Однако оба автора, рассматривая процессы, происходящие на разных уровнях социума, все-таки акцентируют внимание на цифровых – микро-, мезо-, макро- медиа и обществе как основе для конструирования своих теоретических подходов.

В российской академической литературе в последние годы прежде всего обсуждались вопросы более прагматического свойства: изучалась журналистика как профессия или работа редакции в условиях цифровизации (Смирнова, 2013; Колесниченко, Смирнова, Свитич и др., 2019; Вырковский, Галкина, Вартанов, Образцова и др., 2018; Колесниченко, 2019; Черненко, Светлова, 2018), проводился анализ медиаиндустрии при переходе к цифровой экономике (Индустрия российских медиа, 2017). Исследовались такие процессы, как конвергенция в редакциях, а также взаимодействие между телекоммуникационными, компьютерными и медиаиндустриальными секторами, создание цифровых повесток дня в цифровых медиа под влиянием цифровых технологий, цифрового творчества, меняющего представления об авторстве и соотнесении журналистских и пиар-текстов, возникновение активной аудитории и ее влияние на медийные процессы, (Интернет-СМИ, 2010; Вырковский, 2016; Мультимедийная журналистика, 2017; Как новые медиа изменили журналистику, 2016). Следует отметить также недавнюю работу О. Самарцева (2017), который, отталкиваясь от цифровых трансформаций журналистики, предложил философски встроить ее в контекст глобальных процессов в области массовых коммуникаций.

Для хотя бы общей оценки представленности основных терминов поля цифровых медиа обратимся к крупнейшей российской онлайн-базе научных публикаций eLibrary, содержащей значительный объем монографий, научных статей и диссертационных работ по гуманитарным наукам.

В качестве основных маркеров используем те самые ключевые слова, которые уже нашли применение как в отечественных политических и экономических документах стратегического характера, так и в индустриальном экспертном анализе медиа в России и за рубежом. Это – новые медиа, цифровые медиа, цифровизация, дигитализация (калька англоязычного понятия «цифровизация»), Интернет, онлайн.

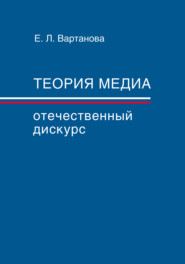

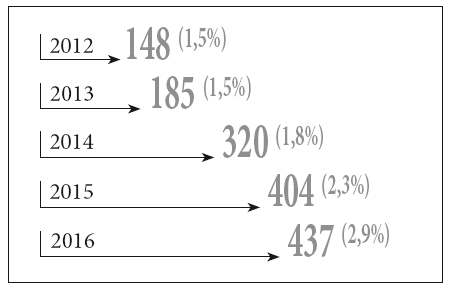

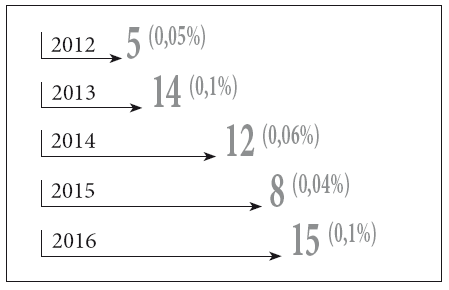

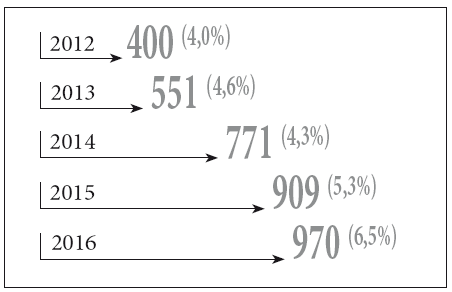

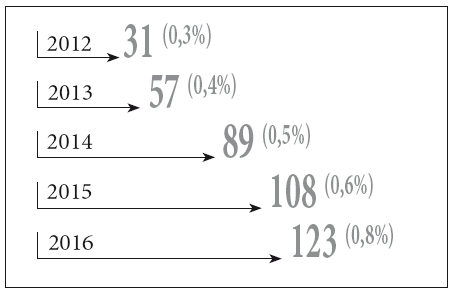

Среди всех научных публикаций – статей и монографий, собранных в eLibrary (общее число 30 673 958 на 1 мая 2018 г.), основную часть (28 575 623) составляют материалы по интегрированной теме массовой коммуникации, СМИ и журналистики. В период с 2012 по 2016 г. по данной предметной области было опубликовано 71 004 исследования: в 2012 г. – 9 771, в 2013 – 11 902, в 2014 – 17 661, в 2015 -16 858, в 2016 – 14 812. Понимая определенную ограниченность выборки, методологии и не претендуя на завершенность исследования, рассмотрим тем не менее полученные данные, которые, на наш взгляд, демонстрируют очевидные тенденции (см. рис. 2–6).

Источник: РИНЦ, 2018

Рисунок 2. Термин «цифровизация» в заголовках и аннотациях статей, 2012–2016 гг.

Источник: РИНЦ, 2018

Рисунок 3. Термин «дигитализация» в заголовках и аннотациях статей, 2012–2016 гг.

Источник: РИНЦ, 2018

Рисунок 4. Термин «новые медиа» в заголовках и аннотациях статей, 2012–2016 гг.

Источник: РИНЦ, 2018

Рисунок 5. Термин «Интернет» в заголовках и аннотациях статей, 2012–2016 гг.

Источник: РИНЦ, 2018

Рисунок 6. Термин «онлайн» в заголовках и аннотациях статей, 2012–2016 гг.

Исходя из вышесказанного можно отметить определенное отставание исследовательского внимания, своего рода тематическое запаздывание российских медиаисследователей по отношению к актуальным индустриальным и технологическим процессам, активно развивающимся в отрасли и на рынке труда (Индустрия российских медиа, 2017). Большинство отечественных академических работ, изучающих массовую коммуникацию и журналистику, все еще нацелено на исследование творческих и организационных процессов создания медиатекстов в цифровой среде, что оставляет в стороне как процессы ее развития и трансформации в целом, так и ее природы и особенностей функционирования по сравнению с традиционными СМИ (От теории журналистики к теории медиа, 2019: 98-109). При этом российские ученые уже начинают ставить вопросы о расширении методологии и парадигмальных подходов в связи с тем, что изучение онлайн-/цифровых медиа требует интеграции с компьютерными науками, изучением истории и природы технологий, поведенческой экономикой (Бодрунова, 2018).

Говоря о классификации теоретических подходов к медиа, на наш взгляд, полезно прибегнуть к понятию парадигмы, которая трактуется, согласно классической формулировке Т. Куна, как «признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений» (Кун, 2015: 11–12).

Однако, несмотря на достаточно понятное определение термина «парадигма», для многих научных дисциплин выявление его смысла, природы и отличительных характеристик оказывается непростой задачей. Применительно к сфере социальных наук, к которой за рубежом традиционно относят медиаисследования, эта задача оказывается весьма непростой в силу большого разнообразия методологических и объектно-субъектных подходов к данной области. У. Поттер, Р. Купер и М. Дюпань в анализе научных статей в восьми наиболее тиражных англоязычных журналах по коммуникации за период с 1965 по 1989 г. попытались определить основные парадигмы медиаисследований, если они там упоминались или присутствовали в каком-то виде (Potter, Cooper, Dupagne, 1993: 321–327). Изучая предположения медиаисследователей о наличии парадигм в данной академической области, авторы подчеркивали, что в зарубежной англоязычной академической среде отсутствует единодушие: так, Лоуэри и ДеФлер (Lowery, DeFleur, 1988), а также Холл (Hall, 1982) выступали сторонниками существования трех последовательных парадигм; Крэйг (Craig, 1989) считал, что парадигм три, однако они сосуществуют; Гидденс (Giddens, 1989) выделял только одну; а Криппендорф (Krippendorf, 1989) и Розенгрен (Rosengren, 1989) вообще не видели ни одной (Там же: 319).

Несмотря на столь очевидный разброс в оценках предшественников, У. Поттер, Р. Купер и М. Дюпань на основе своего эмпирического исследования предположили, что в зависимости от цели исследования в области изучения медиа можно выделить три парадигмы:

• социальных наук (изучает поведение людей в обществе с целью понять в нем такие конструкции, как ценности, вера, мотивации, намерения, удовлетворения на основе методов эксперимента, опроса, контент-анализа);