Полная версия:

Мой саквояж. Часть II

Валерий Кулаковский

Мой саквояж. Часть II

Глава 1

Иорданские зарисовки

Семь холмов времени

Амман встретил жарким дыханием пустыни, смешанным с ароматом жареного кофе и кардамона. Столица Иордании, раскинувшаяся на семи холмах, как древняя царица в расшитом золотом платье, казалась одновременно вечной и стремительно меняющейся. Здесь, где прошлое не прячется под асфальтом, а выступает из-под каждого камня.

Первым делом – холм Джебель-аль-Калаа, сердце древнего Аммана. Цитадель, возвышающаяся над городом на крепостном холме, хранит следы всех, кто правил здесь за последние семь тысячелетий. Я шел по вымощенной камнями тропе, а ветер, словно невидимый гид, шептал названия правителей: аммониты, римляне, византийцы, омейяды…

У руин храма Геркулеса, чьи исполинские пальцы мраморной руки все еще сжимают землю, местный гид в белоснежной куфии начал рассказ:

– Видишь эти колонны? Они были выше облаков! – его глаза блеснули. – Аммониты построили храм своему богу Малкому, римляне переделали его в честь Геркулеса. А потом… – он махнул рукой в сторону пустыни, – пришли землетрясения. Даже боги не устояли.

Спускаясь к римскому амфитеатру на 6000 зрителей, я наткнулся на группу школьников, репетировавших пьесу на арабском. Их смех эхом отражался от каменных ступеней, будто сливаясь с аплодисментами давно исчезнувшей публики. – Представьте, – сказал гид, – здесь выступали греческие трагики, византийские мимы, а теперь наши дети репетируют «Али-Бабу»». История здесь не музей, а живая сцена.

В лабиринте рынка Аль-Балад я заблудился намеренно. Между лотками с фисташковой халвой и медными кувшинами увидел табличку: «Византийская церковь VI века». За неприметной дверью открылся пол, украшенный мозаикой с павлинами и виноградными лозами. «Это обнаружили при строительстве магазина в 1980-х, – объяснил на ломаном русском владелец лавки заметив мой интерес. – У нас вся земля – как слоеный пирог. Копни – и найдешь следы империй».

После обеда я добрался до дворца Омайядов VIII века на территории Цитадели. В тени купола с ажурными окнами сидел художник, зарисовывая арки. Я подумал, наверное, здесь такие узкие коридоры, чтобы даже ветер замедлял дуновение, давая время подумать и очертить контуры былого величия. Когда-то здесь решались судьбы от Дамаска до Андалусии.

Амман

Цитадель

Римский амфитеатр

Гора Нево

Утреннее солнце Иордании уже припекало, когда наш автобус петляя по серпантину, направлялся к легендарной горе Нево. За окном мелькали оливковые рощи и холмы, выжженные солнцем до цвета охры. Мы ехали туда, чтобы прикоснуться к месту, где, согласно Ветхому Завету, завершился земной путь пророка Моисея.

У подножия горы дорогу преградила стайка бедуинских детей, продающих фигурки из оливкового дерева. Их смех и крики: «Welcome to Jordan!» – нарушали тишину, но уже через несколько минут, поднимаясь по каменным ступеням, мы погрузились в безмолвие. Воздух был напоен ароматом полыни и теплого камня. Здесь время будто остановилось.

Гора Нево, или Небо, встретила нас суховеем, который словно пытался унести с собой груз веков. С высоты 800 метров открывалась панорама, заставляющая задержать дыхание. Именно эту землю Обетованную, иначе говоря, обещанную богом, и увидел Моисей. Ибо, как записано во Второзаконии: «И взошёл Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана…»

На горе установлен памятный знак мемориала Моисея.

В интерьере Византийской базилики IV века, под защитой стекла, сохранились древние мозаики: кресты, геометрические узоры, изображения животных. Каждая плитка – послание из той эпохи.

Рядом с церковью высится скульптура Посох Змеи – символ, напоминающий о чудесах пророка Моисея в пустыне.

Спускаясь вниз, я поднял с земли камень – шершавый, теплый, насквозь пропитанный солнцем. Он стал моим напоминанием о том, как хрупка грань между прошлым и настоящим. Гора Нево – не просто точка на карте. Это место, где история становится осязаемой, а вера – тихим диалогом с вечностью.

Мемориал пророка Моисея

Земля обетованная с горы Нево

Византийская базилика

Петра

В сердце иорданских пустынь, среди отвесных скал цвета пламени, взору открылась Петра – «розовый город», высеченный в камне. Это чудо, признанное одним из новых семи чудес света, хранит историю древней цивилизации и инженерного гения.

Основателями Петры стали набатеи – кочевой арабский народ, осевший в этих горах около IV века до н.э. Кочевники превратили Петру в столицу своего царства, контролируя торговые пути между Аравией, Египтом и Средиземноморьем. Благовония, шелка и специи текли через их руки, принося богатства. Набатеи славились не только как торговцы, но и как архитекторы: их храмы и гробницы, вырезанные в песчанике, смешивали египетские, эллинистические и месопотамские мотивы.

Город был спрятан в горах, а попасть в него можно было только через узкое ущелье Сик.

Он создавался буквально из камня. Используя металлические зубила, мастера высекали фасады прямо из скал. Самый известный символ Петры – Аль-Хазне (Сокровищница) – демонстрирует их мастерство: колонны, статуи и урны выточены с ювелирной точностью. В засушливом климате вода была главным сокровищем. Набатеи построили сложную гидравлическую систему: плотины перехватывали зимние паводки, каналы и керамические трубы на крутых склонах ущелья направляли воду в резервуары, снабжая дома и сады. Благодаря сети цистерн и фильтров Петра процветала даже в засуху, становясь оазисом для караванов.

Хотя Александр Македонский не завоевывал Петру, его империя изменила регион. После смерти Александра в 323 г. до н.э. Ближний Восток попал под влияние эллинистических царств – Птолемеев и Селевкидов. Набатеи, умело лавируя между державами, сохраняли независимость, перенимая элементы греческой культуры.

Однако в 106 г. н.э. Петра пала под натиском войск Римской империи. Император Траян превратил Набатейское царство в провинцию Аравия. Римляне привнесли свои технологии – мощеные дороги, амфитеатры, – но с перенаправлением торговых путей Петра начала угасать.

Забытая на века, Петра была вновь открыта миру в 1812 году швейцарским путешественником Иоганном Буркхардтом. Сегодня ее величие напоминает о набатеях – народе, превратившем скалы в произведения искусства. В 2007 году Петра вошла в список новых семи чудес света, став символом гармонии между человеческим гением и природой.

Этот город, переживший века, продолжает завораживать: его камни и скалы будто рассказывают истории караванов, царей и инженеров, бросивших вызов пустыне.

Аль Хазне

Амфитеатр

Вход в ущелье

На таратайке по ущелью

– Петра – одно из семи чудес света, ты обязан это увидеть! – сказал мне коллега, побывавший в этих местах. – А, чтобы долго не ходить по жаре, воспользуйся услугами местных извозчиков.

Начнём с того, что путь через ущелье Сик – это как пройти через гигантскую духовку, случайно включённую на режим «пицца-камень». Солнце палило так, будто решило доказать, что Иордания – это предбанник ада. И я, в своей широкополой шляпе (купленной за десять долларов у входа в ущелье), напоминал перегретого ковбоя из вестерна. Впрочем, мой конь ждал меня впереди. Или осёл. Или верблюд. В общем, кто- то из них,

Когда после часа блужданий по Сику передо мной возникла Сокровищница (Аль-Хазне), я замер. Мой мозг, пересохший от жары, наконец-то осознал: «Эй, это же та самая штука из “Индианы Джонса”!» Я потянулся за фотоаппаратом, но тут ко мне подошел местный бедуин. – Welcome! You want ride? Only 20 dinar! – улыбнулся он с таким видом, словно предлагал не поездку, а членство в закрытом клубе. Видя, что я засомневался, он сказал:

– No problem! Real Arabian horse (настоящий арабский скакун) и показал на таратайку с откидным верхом, запряженную тощим конем. Мы подошли к повозке, он похлопал мерина по жилистой шее и сказал: – His name is Batman. Конь, при этом замотал головой, повернулся ко мне и оскалил желтые зубы.

Обратный путь по ущелью стал настоящим испытанием. Бэтман нёсся так, как будто это была его последняя поездка. Таратайка гремела и подпрыгивала Проходящие туристы испуганно прижимались к стенам ущелья. Я вцепился в повозку, крича: – Я не подписывался на аттракцион “Смертельный номер”! Бедуин же хлестал коня и при этом смеялся, словно это было лучшее шоу в его жизни.

Позже, сидя в харчевне с надписью «Original Bedouin Tea – 5 dinar!», я размышлял о величии Петры. Да, это чудо света. Да, оно прекрасно. Но теперь я знаю правду: набатеи были гениями не только в архитектуре, но и в создании идеального квеста для туристов. «Выживи в печке, договорись с конем, сделай селфи – и, maybe, мы позволим тебе уйти»,

На берегах Иордана

Солнце поднималось над пустынными холмами Иордании, окрашивая небо в оттенки янтаря, когда наш автобус выехал в сторону реки Иордан. Целью было место, где, согласно библейским преданиям, Иоанн Креститель совершил обряд над Иисусом Христом. Арабы называют его Аль-Магтас – «Место Погружения». Этот уголок земли, признанный ЮНЕСКО частью всемирного наследия, манил своей святостью и тишиной, которая, казалось, хранила отголоски древних молитв.

Дорога вилась через иссушенные солнцем горы и долины со скудной растительностью. Гид рассказывал о тысячелетней истории этих мест, но мысли уже летели к моменту, когда взору откроется та самая река, разделяющая Иорданию и Израиль. Хотя точное место крещения неизвестно, за два тысячелетия река неоднократно меняла свое русло. Современные границы здесь кажутся хрупкими: ширина Иордана в районе крещения едва достигает десяти метров, а река, некогда полноводная, сегодня течет медленно, окрашенная в зеленоватые тона. Вкус имеет соленый, из-за подмеса воды Мертвого моря. Граница между двумя странами проходит по середине реки и обозначена буйками. На Израильском берегу до сих пор не разминированы большие участки территории, прилегающие к реке. Это отголоски Войны Судного дня, которая закончилась более пятидесяти лет назад, и напоминание, как хрупок мир.

На въезде в Аль-Магтас нас встретил скромный визит-центр. К реке вела грунтовая дорога. По пути— руины византийских церквей V века, мозаики с греческими надписями, остатки бассейнов для паломников. Археологи до сих пор находят здесь свидетельства древних ритуалов, словно время сохранило пыль веков для тех, кто ищет ответы.

И вот он, берег. Деревянный настил, ведущий к воде, окруженный тростником и ветвями эвкалиптов. На противоположной стороне – израильский берег, где толпятся туристы. Здесь же, в Иордании, царила почти медитативная тишина. Паломники, надев белые одежды, медленно спускались по ступеням к воде. Некоторые погружались с головой, шепча молитвы, другие просто умывали лицо, словно прикасаясь к самой сути веры.

Жара смягчалась легким ветерком с реки, в воздухе витало смешение запахов – сухой полыни, нагретого камня и влаги.

Несмотря на скромность пейзажа, чувствовалась необъяснимая энергетика места. Может, в его простоте, без золотых куполов или мраморных алтарей, и заключалась истина. Река, небо, земля – всё, что нужно, чтобы вспомнить: вера начинается с малого, как зерно, упавшее в почву. Казалось, у этой узкой реки, несущей историю сквозь тысячелетия, время течет иначе – соединяя прошлое, настоящее и тех, кто, как и две тысячи лет назад, ищет в ее водах очищение и надежду.

Поездка в сердце пустыни Вади Рам

Вади Рам – легендарная пустыня на юге Иордании, где пески цвета меди встречаются с исполинскими скалами, словно высеченными рукой древнего бога. В переводе «Долина легкого песка», Мы отправились в сафари на пикапах с открытым верхом, чтобы ощутить дыхание бескрайних просторов, о которых писал Лоуренс Аравийский.

Мы ехали мимо каменных арок, выточенных ветром за миллионы лет, и скал, напоминающих застывших гигантов

Сердце замирало, ветер свистел в ушах, а вокруг простирались волны песка.

Наш гид, Ахмед – араб с глубокими морщинами на загорелом лице, говорящими о годах, проведенных под палящим солнцем, сказал, указывая на ржаво-красные дюны: – Добро пожаловать на Марс. Только вот Wi-Fi, как и на Марсе, здесь не ловится.

Пока мы рывками преодолевали дюны, он комментировал пейзажи. «Вон та скала? Мы зовем её «Семь столпов мудрости». А эту называем “Курица”. Скалы очень древние. Из юрского периода. С тех времен, когда по этим просторам бродили динозавры.

Он останавливался у древних петроглифов, показывая высеченные на камне фигуры верблюдов и охотников. – Здесь когда-то шли караваны из Аравии, – рассказывал он, – а теперь следы тех времен хранят только камни.

– Босиком ходить нельзя, здесь могут быть скорпионы – крикнул он, увидев, что я снял обувь и хожу по мягкому, еще влажному песку цвета меди.

К обеду мы добрались до «роскошного кемпинга». Показав на длинный тент-шатер у подножия скал, Ахмед сказал: – Глэмпинг уровня пять звёзд. Бедуинский "шведский стол". В меню – гастрономические эксперименты с местным колоритом в сочетании с французскими кулинарными техниками. Шутка. И посоветовал попробовать фирменное мясо, запеченное в песке. Действительно, такого вкусного мяса с травами, лепешкой из тандыра и шубатом из верблюжьего молока, я еще не пробовал.

Потом пили чай с чабрецом, приготовленном на костре из верблюжьей колючки, и слушали рассказ о бедуинских обычаях. «Пустыня учит терпению, – философствовал Ахмед, – здесь время течет иначе. И тот, кто спешит, теряет душу в песках».

Закат встретили у подножия одной из скал. Солнце, опускаясь за горизонт, залило Вади Рам багрянцем.. В тишине, нарушаемой лишь шепотом ветра, я понял, почему это место называют «Лунной долиной»: казалось, мы стоим на краю другого мира, где нет ни прошлого, ни будущего – только вечное настоящее.

Покидая Вади Рам, я увез с собой не только фотографии. Где-то внутри остался шепот песков, напоминание о том, что истинная свобода – это не отсутствие границ, а умение почувствовать вечность в мгновении.

Семь столпов мудрости

Глемпинг

Глава 2

На земле древней Эллады

Афины, Аттика, озеро Вульягмени, мыс Сунион, Эвбея. О.Корфу, Касторья,Метеоры, Салоники,Халкидик, о.Родос

Афины: путешествие сквозь время

Афины – город, где античность дышит в такт современности. Здесь мраморные колонны стоят рядом с неоновыми вывесками и граффити на стенах домов, а туристы в сандалиях спешат к Акрополю мимо бариста, разрисовывающих латте-арт.

Я шел по улице Дионисия Ареопагита, и вид Акрополя уже манил ввысь, будто зовя на свидание с богами. Восхождение на холм началось со ступенек к Пропилеям. Парфенон («девичьи покои» др.-греч.) встретил сиянием пентелийского мрамора. «Он пережил войны, взрывы, землетрясения, —сказал гид, указывая на трещины в колоннах, – но красота неуязвима». Ветер кружил между капителей, словно напевая гимн богине Афине. С высоты открывалась панорама гор, дома, утопающие в зелени, и храм Гефеста внизу – немой страж античной агоры.

Я закрыл глаза и представил себе времена, когда по этим камням ходил Сократ. Шорох туник, споры философов, звон оружия – город оживал в воображении. Но крики чаек и голоса туристов вернули в реальность. История здесь не музейный экспонат, а часть повседневности.

Спустившись к подножию холма, я подошел к Ареопагу. Груда темных камней, где некогда решались судьбы царей и мыслителей. Взобрался на отшлифованную возвышенность. Здесь проповедовал апостол Павел и вершились судьбы демоса. Века спустя тишину нарушал только говор туристов.

После полудня я добрался к Плаке. Узкие улочки, увитые бугенвиллией, вели мимо византийских церквей и магазинчиков с оливковым мылом. В кафе «Под платанами» о чем-то беседовали старики в беретах. Звуки кифары доносились из открытых окон. Рядом, в витрине, мерцали голограммы античных ваз. На стене граффити изображало Афину в противогазе.

Вечер встретил на холме Ликавитос. Солнце тонуло в Сароническом заливе, окрашивая Акрополь в медные тона.

Афины не делят время на «было» и «есть». Они – вечное сейчас, где тени героев пьют фраппе, а олимпийские боги смеются над мемами. Уезжая, я поймал себя на мысли: здесь даже камни умеют рассказывать истории. Нужно только замедлить шаг и услышать.

У стен Акрополя

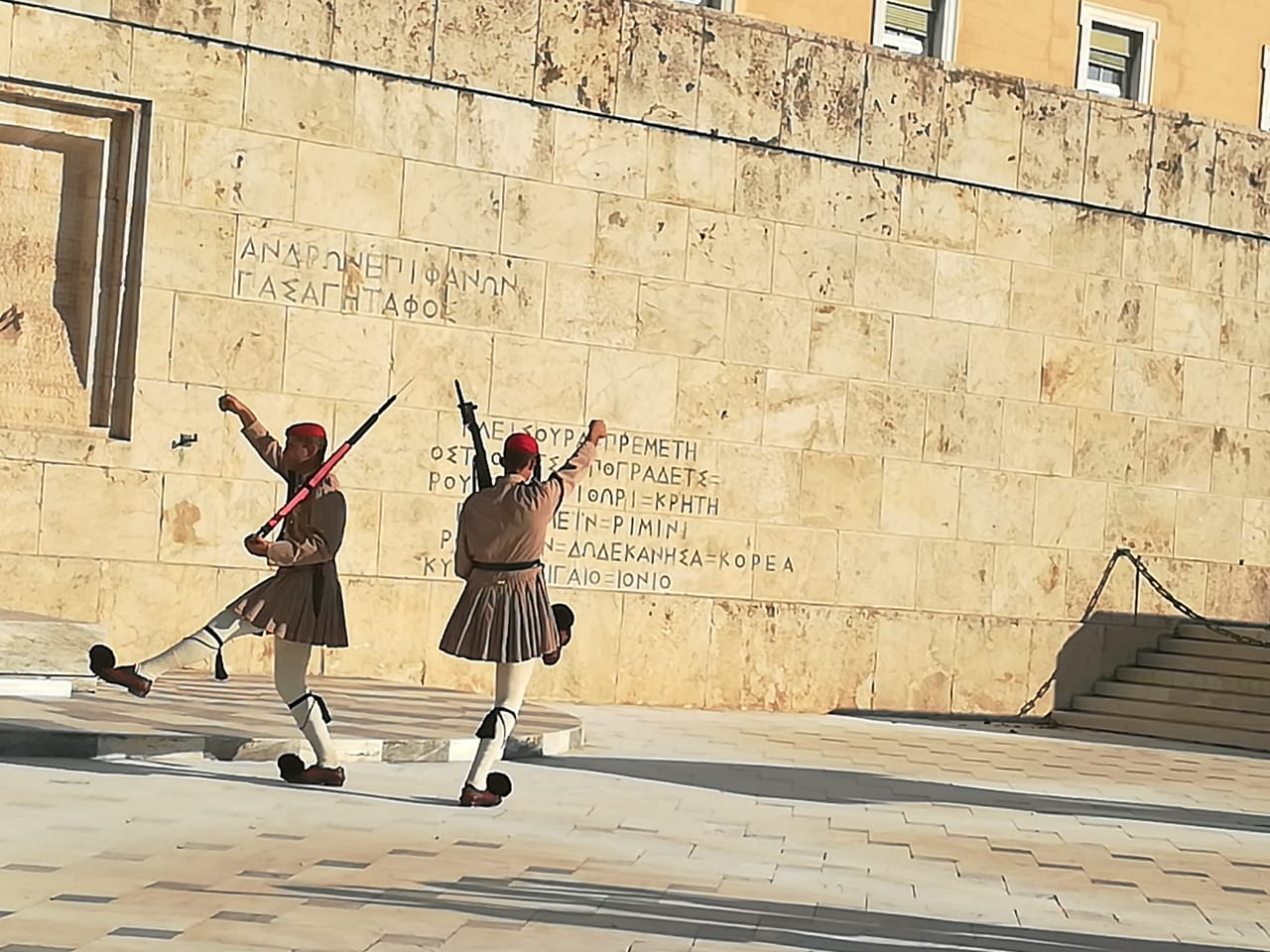

Почетный караул у президентского дворца

Поездка из Аттики к Посейдону

Устав от шума большого города, отправились из Аттики дальше на юг. Впереди нас ждали озеро вулканического происхождения Вульягмени, где вода лечит тело, и мыс Сунион, где душа встречается с небом.

Первой остановкой стало озеро, спрятанное меж скал, как изумруд в оправе из известняка. Местные говорят, его создала богиня Афина, ударив копьем в землю, чтобы напоить усталых воинов. Теплая, почти 24 градуса круглый год. Под ногами скользил песок, а где-то в глубине, как говорили туристы, прятался подводный грот – «пещера нимф». Я зашел в воду ощущая, как минеральные струи растворяют усталость и тут почувствовал легкие пощипывания. Посмотрев в толщу прозрачной воды, увидел, что меня атакуют стайки маленьких маникюрш-рыбок.

К полудню, после купания в озере и рыбьего пилинга, отправились на мыс Сунион. Шоссе вилось вдоль побережья, открывая то бирюзовые заливы, то покачивающиеся рыбацкие лодки,

На мысе поднялись к одиноко стоящему прямо у обрыва Храму Посейдона. Белые мраморные колонны, взмывающие в небо, были похожи на пальцы, держащие солнце. Построенный в V веке до н.э., он пережил войны и землетрясения, но до сих пор хранил величие. Зато виды! Море, скалы, и… ветер.

Обратный путь прошел в тишине. Греция не отпускает – она вплетает тебя в свою ткань, где нити пропитаны солью, оливками и эхом прошедших веков.

Озеро Вульягмени

Храм Посейдона

Эхо Эвбеи

Когда материк растворился вдали, мы проехали по Эврипову мосту, где море внизу бурлило легендарными приливными течениями Халкиды. Остров открылся во всём великолепии – гобелены оливковых рощ и суровых вершин. Первая остановка, Халкида, пульсировала тихой энергией. На набережной гид рассказал миф о споре Посейдона с Эвбеей. Старый город с венецианской крепостью и шумным рыбным рынком, казалось, тоже рассказывал истории ушедших времен.

На юге острова расположен древний город Эретрия. Бродя среди руин Храма Аполлона, я скользил взглядом по мозаикам – свидетельством о процветания этих мест еще в VIII века до н.э. Бронзовые грифоны и глиняные таблички археологического музея говорили о перекрёстке цивилизаций. Поблизости одинокий рыбак чинил сети, напевая мелодию, столь же древнюю, как и эти волны.

На рассвете отправились в ущелье Димосари. Солнечный свет пробивался сквозь платаны, рисуя узоры на тропе. Воздух звенел от цикад. За поворотом шумел водопад.

На севере манили термальные источники Эдипсоса. Погружаясь в тёплые, богатые минералами, термальные воды, я представлял Аристотеля и римских императоров, искавших здесь утешение от мирских забот и волнений. Неоклассические спа-здания, стояли как стражи былой роскоши.

У подножия горы Дирфис деревня Стенни Дирфис дарила прохладу. Каменные дома с балконами в геранях выстроились вдоль мощеных улиц. Поход через каштановые леса привёл к лугу, где звенели колокольчики овец. В семейном кафенио матрона подала спанакопиту – её слоёное тесто хранило рецепты поколений.

Пляж Хилиаду, галечный полукруг меж скал, стал моим убежищем. Волны лепили берег, а я плавал в бирюзовых водах, затем отдыхал под тамариском. Уснув под крики чаек, мне приснился сон о тайных бухтах острова,

Ужинали в таверне Каристоса. Гаридес саганаки (креветки в томате с фетой) – исчезал с тарелки, Хозяин Яннис рассказывал о «драконьих домах» – древних загадочных строениях на южных холмах.

Пересекая Эврипов мост обратно, я увозил сущность Эвии – смесь мифов, природы и тепла. Менее раскрученная, чем Санторини, но богатая историей, она дала почувствовать связь времен.

Термальные источники Элипсоса

Природные радоновые ванны

Остров Корфу (Керкира)

Остров Корфу, окутанный легендами и лазурью Ионического моря, встретил теплым бризом и ароматом кипарисов. Его изумрудные холмы и старинные улочки до сих пор хранят следы великих эпох, и моё путешествие началось с места, где переплелись судьбы императоров.

На вершине холма, в тени кипарисов стоит Ахиллеон – белоснежный дворец, построенный для Елизаветы Баварской, известной как Сиси. Австрийская императрица, искавшая здесь уединения от дворцовых интриг, вдохновилась античной Грецией. В парке, среди статуй древних героев, особенно выделяется «Умирающий Ахилл». Прогуливаясь по террасам, украшенным фресками с сюжетами из «Илиады», я представлял, как Сиси любовалась этими пейзажами, пытаясь обрести душевное равновесие и покой.

После смерти Сиси дворец перешел к германскому императору Вильгельму II, превратившему Ахиллеон в летнюю резиденцию. Он добавил в интерьеры нотки прусской строгости, но дух Сиси остался во дворце. В кабинете императора до сих пор висит карта Европы тех лет, напоминающая о бурной эпохе накануне Первой мировой.

Здесь Вильгельм размышлял о судьбах империй, не подозревая, что этот мир скоро рухнет.

Спустившись в старый город Керкира, я направился к церкви святого Спиридона, чей красный купол виднелся издали. Внутри, в серебряном саркофаге, покоятся мощи святого, почитаемого за чудеса спасения острова от чумы и захватчиков. Местные жители шепчут молитвы, целуя раку, а стены храма украшены дарами благодарных прихожан. Каждый год 11 августа мощи торжественно проносят по улицам, и весь Корфу сливается в единой молитве. Я зажег свечу, чувствуя, как вековая вера наполняет это место тишиной и благодатью.