Полная версия:

Сухой. Самолеты для любых задач

4 мая 1940 г. вышло постановление Комитета Обороны «О постановке серийного производства самолетов ББ-1 на заводах №№ 31 и 207».

Завод № 31 ведет свое начало от образованного в 1916 г. в Таганроге отделения Петроградского «Акционерного общества воздухоплавания B.А. Лебедева». С 1920 г. – завод № 10 «Лебедь», с 1927 г. – завод № 31, а с 1934 г. – завод № 31 им. Г. Димитрова. В 1920–1930 гг. завод строил самолеты: МР-1, Р-5, МР-6, МДР-4, МБР-2, КОР-1, МБР-5, МДР-6, ТБ-3, АНТ-9, Ш-2, S-62, ГСТ В 1940 г. запущен в производство самолет ББ-1, а с 1941 г. завод переведен на выпуск самолетов ЛаГГ-3. В октябре 1941 г. завод № 31 эвакуирован в г. Тбилиси. С 1934 по 1939 г. главный конструктор завода – Г.М. Бериев.

Летопись завода № 207 ведется с планерного завода, организованного в 1930 г. ЦС Осоавиахима, под Москвой, в районе станции Долгопрудная (ныне г. Долгопрудный). В 1931 г. на базе этого завода Воздухофлотом было организовано бюро по опытному строительству и эксплуатации дирижаблей (БОСЭД), впоследствии переименованное в Научно-исследовательский комбинат «Дирижаблестрой» ГУ ГВФ. С 1936 г. – завод № 207 Глававиапрома НКТП. В 1939 г. на заводе изготовлены несколько опытных самолетов И-207 конструкторов А.А. Боровкова и И.Ф. Флорова. С 1940 г. завод переведен на серийное производство самолетов ББ-1.

В конце мая 1940 г. прошла очередная реорганизация структуры НКАП, в результате которой на 1 ГУ возложили руководство серийным самолетостроением, а на ЗГУ – серийное моторостроение. Опытное самолетостроение возглавило 7ГУ (бывшее 11 ГУ), а опытное моторостроение – 8ГУ.

Для улучшения работы ОКБ, НИИ и стимулирования выпуска новых образцов авиационной техники совместным постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 11 июня 1940 г. для главных конструкторов авиационной промышленности, в зависимости от квалификации и опыта работы, были введены степени (первая, вторая и третья) и стали присуждаться ученые степени без защиты диссертаций. Приказом НКАП от 31 июля 1940 г. П.О. Сухому была присвоена квалификация «Главный конструктор первой степени», а приказом от 20 сентября его утвердили в ученой степени доктора технических наук.

14 ноября приказом наркома П.О. Сухой назначается директором и главным конструктором завода № 289, а через месяц заместителем главного конструктора утверждается Д.А. Ромейко-Гурко.

В декабре 1940 г., в соответствии с постановлением правительства, пятнадцать образцов новых боевых самолетов получили обозначения: Ар-2, Ер-2, Ил-2, ЛаГГ-1, ЛаГГ-3, МиГ-1, МиГ-3, Пе-2, Як-1, Як-2, Як-3, Як-4, Як-5, Як-7, а самолет ББ-1 М-88 стал именоваться Су-2. Так появилось ставшее впоследствии легендарным название «Су».

В 1940–1941 гг. на заводе № 289 разрабатывались и строились новые модификации Су-2 с двигателями М-82 и М-89 и опытные образцы штурмовика Су-6 и истребителя Су-1. В октябре 1941 года ОКБ было эвакуировано в г. Молотов (ныне – г. Пермь), где конструкторы продолжали работы по самолетам Су-1/Су-З и Су-6, и началось проектирование нового штурмовика Су-8. После реэвакуации, в 1943 году, ОКБ-289 разместилось уже на новом месте – на базе бывшего завода № 464 НКАП в г. Тушино Московской области (ныне – территория г. Москвы), где были продолжены работы по созданию Су-6 и Су-8, а также началась постройка экспериментальных самолетов Су-5 и Су-7 со смешанными силовыми установками. В январе 1945 г. ОКБ-289 было объединено с ОКБ-134, при этом новому заводу был присвоен номер 134, а к П.О. Сухому отошла часть тематики КБ В.Г. Ермолаева.

После окончания Великой Отечественной войны конструкторский коллектив под руководством Сухого начал работы по проектированию реактивных самолетов: истребителей Су-9 и Су-11 и четырехмоторного бомбардировщика Су-10. Параллельно в это же время выполнялось задание МАП по созданию учебно-тренировочного варианта Ту-2 (самолет УТБ) и самолета-разведчика Су-12. Несмотря на то что все вышеперечисленные машины (за исключением Су-10) были построены и успешно прошли испытания, в малую серию был запущен лишь один из них – УТБ.

С 1947 года под руководством Павла Осиповича развернулись работы по проектированию реактивного перехватчика Су-15, оснащенного двумя двигателями и стреловидным крылом, а годом позже начались работы над экспериментальным околозвуковым истребителем Су-17. Су-15 был построен и успешно проходил испытания в 1948–1949 гг., а построенный к лету 1949 г. Су-17 на испытания так и не вышел. Дело в том, что в ноябре 1949 года ОКБ Сухого было полностью расформировано. Причиной являлось очередное сокращение в МАП ассигнований на НИОКР, а формальным поводом – «низкая результативность» ОКБ Сухого: за весь десятилетний период работ 1939–1949 гг. коллективу, возглавляемому Павлом Осиповичем, несмотря на достигнутые успехи, так и не удалось внедрить в крупную серию ничего, кроме вышеупомянутого Су-2. В 1950 году П.О. Сухой вернулся на работу в ОКБ Туполева, где он занимался, в частности, внедрением в серию Ту-14 на иркутском авиазаводе № 39.

Второе пришествие

Игорь Приходченко

14 мая 1953 г. вышел приказ Министерства оборонной промышленности (МОП) СССР № 223, в котором, помимо прочего, говорилось: «…т. Кондратьева освободить от обязанностей главного конструктора ОКБ-1; назначить главным конструктором ОКБ-1 т. Сухого П.О…». Так, уже второй раз, родилось известное теперь всем ОКБ П.О.Сухого.

Как известно, П.О. Сухой стал руководителем самостоятельного коллектива летом 1940 года, после победы в конкурсе его многоцелевого самолета «Иванов» (Су-2). В годы войны в ОКБ были созданы высотные истребители Су-1 и Су-3, штурмовики Су-6 и Су-8. После Победы в небо поднялись ракетные и реактивные истребители Су-7, Су-9 и Су-11, корректировщик Су-12. Последней летающей машиной в истории ОКБ того периода стал перехватчик Су-15 («П»). 3 июня 1949 года он был потерян в аварии, и дальнейшие работы по этой теме не проводились. Создаваемый тогда же для полета на сверхзвуковых скоростях и больших высотах экспериментальный истребитель Су-17 («Р») так и не поднялся в небо. Авария Су-15 послужила поводом для запрета летных испытаний самолета, а в скором времени вышло решение Военно-промышленной комиссии о закрытии ОКБ П.О. Сухого.

П.О. Сухой с частью коллектива после отказа сменить профессию самолетостроителя на ракетчика был переведен в ОКБ-156 МАП А.Н. Туполева, где стал заместителем главного конструктора и отвечал за доводку и внедрение в серию на иркутском авиационном заводе бомбардировщика Ту-14. После успешного завершения этой работы П.О. Сухой руководил испытаниями новых туполевских машин.

Тем временем в мае 1952 года руководитель бригады 3‑го отделения ЦАГИ В.В. Кондратьев написал письмо на имя И.В. Сталина, где, основываясь на изучении в ЦАГИ конструкции трофейного американского истребителя F-86A «Сейбр» и на соображениях о его лучших маневренных качествах по сравнению с МиГ-15бис, предложил заняться его прямым копированием.

Поскольку Иосиф Виссарионович лично заинтересовался этим предложением, все доводы о бесперспективности копирования всего самолета (а не отдельных его узлов и систем) были отброшены. 18 июня 1952 года Постановлением Совмина СССР на заводе № 1 в Куйбышеве было организовано ОКБ для «копирования, постройки и дальнейшего развития самолета F-86A». Главным конструктором ОКБ-1 (как и просил в письме его автор) был назначен В.В. Кондратьев. Приказом МАП от 20 июня 1952 года для ускорения выпуска чертежей истребителя ОКБ-1 временно разместили в Москве, на территории филиала ЦАГИ.

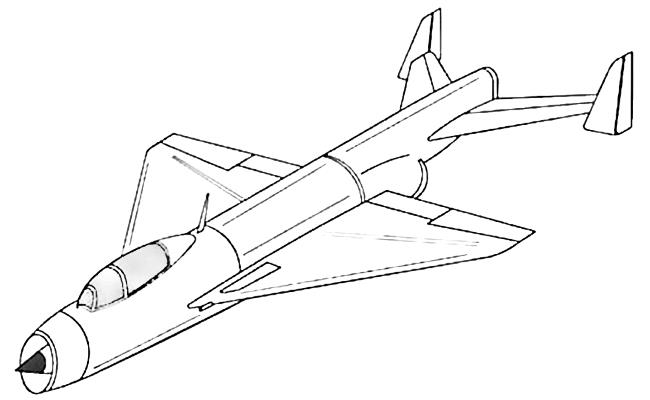

Проект сверхзвукового истребителя, разработанного в ОКБ В.В. Кондратьева

Вместе с тем перспективность копирования не самой новой зарубежной машины была сомнительной, да и МиГ-15 убедительно доказали свои достоинства в сражениях корейской войны. К тому же для «Сейбра» не было подходящего отечественного двигателя – единственный пригодный по тяге ВК-1Ф никак не вписывался в узкий фюзеляж «американца». В итоге удалось построить лишь макет самолета, а после снятия в декабре 1952 года с куйбышевского завода задания на постройку F-86 ОКБ-1 выдало «наверх» предложение о постройке уже принципиально нового «скоростного истребителя». Затем новые проекты пошли один за другим. Венцом этого «творчества» стало предложение о создании истребителя, оснащенного фантастическим молекулярным двигателем МД-53, разрабатываемым в коллективе конструктора авиационного вооружения Б.Г. Шпитального. Расчетные данные нового самолета выглядели ошеломляюще – максимальная скорость 5000 км/ч, потолок 32 000 м. Но этот двигатель так никто и не увидел. Назначенная в апреле 1953 года (через месяц после смерти Сталина) представительная комиссия не оставила камня на камне от молекулярного двигателя, охарактеризовав МД-53 как технический авантюризм и попытку ввести в заблуждение правительство. И хотя по поводу самого самолета не было сделано столь резкой оценки, вскоре стал вопрос и о самом существовании ОКБ-1. Карьера В.В. Кондратьева как руководителя ОКБ-1 закончилась с выходом соответствующего приказа, а новый главный конструктор П.О. Сухой добился выхода 5 августа 1953 года Постановления правительства о разработке его коллективом новых скоростных машин – фронтового истребителя и истребителя-перехватчика, каждого в двух вариантах – со стреловидным и с треугольным крылом.

Следует отметить, что работы над новыми машинами начались еще с начала лета 1953 года, а Постановление лишь узаконило эти работы. О советском «Сейбре» речь уже не шла, однако ряд технических новинок с трофея нашли применение в авиапроме.

Для выполнения этих работ года приказом по МАП от 26 октября 1953 ОКБ-1 получило свою производственную базу. Ею стал филиал ОКБ-155 на территории бывшего завода № 51 МАП, где до 1944 года размещалось ОКБ-51 Н.Н. Поликарпова, а с 1944 по 1952 год руководителем коллектива был В.Н. Челомей. Позднее, 15 января 1954 года, вышло распоряжение Совета Министров СССР о восстановлении «Государственного Союзного опытного завода № 51 МАП», в результате чего ОКБ-1 было переименовано в ОКБ-51 МАП.

А тем временем в Америке полным ходом шли работы над истребителями «сотой» серии, которые по своим заявленным характеристикам превосходили МиГ-15 и МиГ-17 и не уступали только что появившемуся сверхзвуковому МиГ-19. 25 мая 1953 года совершил первый полет истребитель YF-100А фирмы Норт Америкен (будущий F-100 «Супер Сейбр»), а 24 октября в воздух поднялся опытный перехватчик с треугольным крылом Конвэр YF-102. Срочно требовалось начать разработку новых сверхзвуковых истребителей, значительно превосходящих американские машины. Ими и должны были стать новые истребители П.О. Сухого и А.И. Микояна.

Рождение «стрелы» (С-1)

Вскоре после выхода Постановления Совмина ВВС выпустили тактико-технические требования (ТТТ) на новые машины. Для фронтового истребителя задавалась максимальная скорость в 1800 км/ч, потолок 19 000 м, практическая дальность без подвесных баков – 1500 км.

Жесткий срок передачи самолета на испытания, назначенный на май 1955 года, потребовал от еще только формировавшегося коллектива ОКБ максимальной отдачи и предельной собранности, работать приходилось без передышки.

Костяк фирмы составил вновь собранный П.О. Сухим почти весь руководящий состав его бывшего ОКБ (Е.С. Фельснер, Е.А. Иванов, Н.Г. Зырин, В.А. Алыбин и др.). Часть людей была переведена в ОКБ-51 из состава упраздненного ОКБ-1 В.В. Кондратьева, а также в приказном порядке из других ОКБ МАП. Пополнился коллектив и молодыми выпускниками авиационных институтов.

Отправной точкой для будущего истребителя стал Су-17 («Р»), проектировавшийся и строившийся согласно плану опытного самолетостроения на 1948–1949 гг. Первоначально Су-17 («Р») создавался как экспериментальный самолет для достижения в установившемся горизонтальном полете скорости звука. После этого планировалось на его базе создать фронтовой истребитель. Для достижения больших скоростей Су-17 («Р») имел крыло со стреловидностью консолей по линии четвертей хорд 50°, турбореактивный двигатель A.M. Люльки ТР-3 (АЛ-3) с осевым компрессором тягой 4500 кг, стреловидное оперение, трехопорное шасси, убираемое в фюзеляж, и отделяемую кабину летчика. Предусматривалась установка двух 37‑мм пушек Н-37 с боезапасом в 80 патронов на ствол.

Самолет по вышесказанным причинам так и не поднялся в небо, но заложенные в него решения стали основой для нового сверхзвукового истребителя. Первоначально планировалось заменить крыло на еще более стреловидное и установить более мощный двигатель. Такой проект был подготовлен и даже пошел в производство. Но вскоре стало ясно, что без значительных изменений в конструкции сделать истребитель, удовлетворяющий требованиям ВВС, будет практически невозможно. Вскоре по настоянию нового начальника бригады общих видов Е.Г. Адлера (выходца из яковлевского ОКБ, впрочем, вскоре вернувшегося в родную «фирму») проект был серьезно пересмотрен. «Чистая» однолонжеронная силовая схема крыла со стреловидностью по линии четвертей хорд 60° (максимально возможное значение, рекомендованное ЦАГИ) была заменена на вариант однолонжеронного крыла с внутренним подкосом, основные опоры шасси переместили на консоли, горизонтальное оперение со стреловидностью 50° стало цельноповоротным.

Благодаря новой компоновке шасси были ликвидированы вырезы в фюзеляже и узлы крепления стоек, что позволило разместить на их месте топливные баки. Кроме того, значительно повышалась устойчивость самолета при взлете и посадке, а также рулении по земле. Новым стал и воздухозаборник двигателя. Нерегулируемый воздухозаборник на больших скоростях был неприемлем из-за больших потерь давления на входе, поэтому оптимальным на тот момент стало использование регулируемого воздухозаборника с центральным подвижным телом, обеспечивающим более плавное снижение скорости потока и меньшую величину потерь полного давления.

Новая конструкция планера принесла и существенную экономию веса в 665 кг, из которых 400 кг приходилось на облегченное крыло, 150 кг – на фюзеляж, 80 кг – на шасси и 35 кг – на оперение. На самолет планировалось установить мощный, но тяжелый и еще очень сырой турбореактивный двигатель (ТРД) ТР-7 (АЛ-7) ОКБ-165 МАП A.M. Люльки, работы над которым начались еще в конце 1952 года. На первой стадии проектирования самолет планировалось вооружить тремя 30‑мм пушками в консолях крыла и револьверными установками для пуска 57‑мм неуправляемых ракет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов