Полная версия:

Сухой. Самолеты для любых задач

В начале декабря, в связи с освобождением Г.Н. Королева от руководства Главным Управлением авиационной промышленности, новым начальником назначили М.М. Кагановича, а к концу декабря в ГУАП был образован отдел морского самолетостроения – руководитель Д.П. Григорович и отдел опытного самолетостроения – руководитель С.В. Ильюшин.

В январе 1936 г. А.Н. Туполева назначили первым заместителем начальника и главным инженером ГУАП НКТП, но при этом оставили главным конструктором ЦАГИ.

В феврале начались заводские летные испытания второго опытного экземпляра самолета ДБ-2.

В начале мая П.О. Сухой в составе комиссии по закупке самолетов был направлен в США. В ходе трехмесячной командировки комиссия посетила промышленные предприятия и научные институты Нью-Йорка, Балтимора, Лос-Анжелеса, Сан-Франциско и других городов.

В середине мая по решению правительства завод № 125 перешел на серийное производство бомбардировщиков СБ, а выпуск самолетов И-14 был прекращен. В результате из 180 заказанных ВВС истребителей И-14 завод № 125 выпустил 18 машин, и еще четыре И-14 изготовил завод № 153 (г. Новосибирск).

Завод № 153 введен в строй в 1936 г. и с 1936 г. серийно выпускал самолеты И-14, И-16, УТИ-4 и другие.

28 мая 1936 г. постановлением Совета Труда и Обороны СССР «О научно-исследовательском экспериментальном институте ЦАГИ» было определено, «…что основной задачей ЦАГИ является обеспечение авиационной промышленности научно-технически проверенными данными… позволяющими производить выпуск технически совершенных самолетов…».

Одновременно из ЦАГИ выделили конструкторское бюро и ЗОК и на их базе создали самостоятельную единицу, подчиненную непосредственно ГУАП НКТП СССР. Во исполнение этого постановления в начале июля первым заместителем директора ЗОК и начальником конструкторского отдела назначили В.М. Петлякова, а заместителями начальника КО стали С.Л. Берг и П.О. Сухой.

Неудача С.А. Леваневского и его отказ от трансарктического перелета на самолете РД поставили под сомнение дальнейшую судьбу этого уникального самолета. Положение спас В.П. Чкалов, согласившийся возглавить экипаж и выполнить сорванный полет. Но сначала, для проверки надежности машины, экипажу в составе: В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова – разрешили выполнить полет на РД-2 в Арктической зоне СССР по так называемому «Сталинскому маршруту»: Москва – остров Виктория – Земля Франца-Иосифа – Северная Земля – бухта Тикси – Петропавловск-Камчатский – Николаевск-на-Амуре – Рухлово – Иркутск, протяженностью около 11 000 км.

Перелет начался 20 июля 1936 г., но 22 июля из-за исключительно сложных метеоусловий В.П. Чкалов вынужден был прекратить полет. Самолет приземлился на острове Удд (ныне остров Чкалов) в Сахалинском заливе. За 56 часов 20 минут экипаж преодолел расстояние в 9374 км. Самолет полностью подтвердил возможность осуществления полета через Северный полюс в Америку.

13 августа 1936 г. Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановил:

«За отличную работу и выдающиеся достижения, связанные с постройкой самолета АНТ-25, его испытаниями и организацией перелета Москва – Николаевск-на-Амуре… наградить: орденом Знак Почета…

2. Сухого Павла Осиповича – инженера-конструктора, руководившего проектированием “АНТ-25ˮ, ранее награжденного орденом Красной Звезды.

3. Фомина Николая Александровича – ведущего инженера по конструированию самолета ЦАГИ….»

20 августа летчик-испытатель М.Ю. Алексеев на самолете ДБ-2 дублер с бомбовой нагрузкой 1000 кг совершил беспосадочный перелет по маршруту: Москва – Омск – Москва, пролетев 4955 км за 23 часа 20 минут со средней скоростью 213 км/ч.

В сентябре 1936 г. завод № 18 получил задание на серию самолетов ДБ-3, в связи с чем прекратились работы по ДБ-2, а имеющийся задел деталей по самолетам был передан ЗОК, с обязательным выпуском двух экземпляров ДБ-2 к 1 января 1937 г. Одновременно началось свертывание программы по самолету ДБ-1. В результате из 62 заказанных ВВС самолетов ДБ-1 завод № 18 выпустил только 13 машин.

В ноябре 1936 г. самолеты РД-2 и АНТ-35 экспонировались на авиационной выставке в Париже.

В ноябре на серийном самолете АНТ-36 РДД № 188 успешно завершились 50‑часовые государственные испытания авиационного дизеля АН-1, предназначенного к серийной постройке и установке на самолеты ТБ-3, ДБ-А и др.

В конце декабря Совет Труда и Обороны СССР утвердил предложение ГУАП НКОП о постройке дальнего штурмовика-разведчика с мотором АМ-34ФРН в трех вариантах конструкции (цельнометаллическом, смешанном и деревянном). Постановление СТО рекомендовало включить эти самолеты в план опытных работ на 1937 г. со сроком выхода их на испытания в августе 1937 г.

Бригаде П.О. Сухого надлежало спроектировать и построить данную машину в дюралевом (цельнометаллическом) исполнении на базе американских технологий. В процессе создания самолет имел ряд обозначений: «Иванов», СЗ – «Сталинское задание», ББ-1 (ближний бомбардировщик).

Накануне нового 1937 г. приказом по НКОП СССР Главное управление авиационной промышленности (ГУАП) было переименовано в Первое Главное управление (ПГУ) НКОП СССР, а завод опытных конструкций (ЗОК) получил наименование завод № 156 НКОП СССР.

В начале 1937 г. летчики В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, В.А. Беляков, М.М. Громов, А.Б. Юмашев и С.А. Данилин обратились в правительство с просьбой разрешить перелет в Америку через Северный полюс.

28 апреля 1937 г. совместным постановлением ЦИК и СНК СССР, взамен упраздненного Совета Труда и Обороны, был образован Комитет Обороны (КО) при СНК СССР.

В мае из-за конструктивных и эксплуатационных недостатков НИИ ВВС снял с государственных испытаний самолет ДБ-2 и передал его на завод № 156 для доводок.

18 июня 1937 г. экипаж В.П. Чкалова на самолете РД-2 начал перелет по маршруту Москва – Северный полюс – Сан-Франциско. 20 июня самолет приземлился в США на аэродроме Ванкувер, пройдя расстояние в 9130 км (по прямой – 8582,96 км) за 63 часа 16 минут.

12 июля 1937 г. экипаж М.М. Громова на самолете РД-1 отправился во второй трансарктический перелет и через 62 часа 17 минут приземлился близ Сан-Джасинто (США). Экипаж без посадки пролетел 11 500 км (по прямой – 10 148 км), тем самым установив абсолютный мировой рекорд дальности по прямой.

В июле правительством был утвержден план опытного самолетостроения на 1937–1938 гг., согласно которому бригаде П.О. Сухого надлежало спроектировать и построить разведчик-штурмовик «Иванов» с мотором М-25 (М-62) в четырех вариантах (разведчик, штурмовик, бомбардировщик, сопроводитель) и в сентябре 1937 г. передать первый экземпляр на госиспытания.

В августе 1937 г. начались заводские испытания опытного самолета СЗ-1 («Иванов») с мотором М-62.

В начале декабря 1937 г. приказом НКОП СССР конструкторское бюро Н.Н. Поликарпова было переведено с завода № 84 на завод № 156, а Н.Н. Поликарпова назначили главным конструктором завода № 156 вместо арестованного В.М. Петлякова.

В январе 1938 г. постановлением правительства на базе ПГУ НКОП были организованы: управление самолетостроением – Первое Главное Управление (ПГУ) и управление авиационным моторостроением (с марта 1938 г. – 18ГУ). ПГУ возглавил С.В. Ильюшин, а 18ГУ – Г.Н. Королев.

В конце января совершил первый полет самолет СЗ-2, переданный в феврале на госиспытания в НИИ ВВС.

К 1938 г. на заводе № 156 располагались конструкторские бюро: Н.Н. Поликарпова, П.О. Сухого, И.Ф. Незваля, А.П. Голубкова, В.Н. Беляева, винтовых аппаратов А.М. Изаксона, торпедных катеров и лицензионных самолетов.

Рекордный самолет «Родина»

В мае правительство утвердило план опытных и экспериментальных работ по самолетостроению на 1938–1939 гг. Для КБ П.О. Сухого он предусматривал: создание скоростного штурмовика-бомбардировщика (ШБ) с мотором М-88 или М-63 в трех экземплярах; доводку по плану 1937–1938 гг. штурмовика, разведчика и бомбардировщика «Иванов» (СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3) и разработку серийных чертежей по самолету «Иванов». В инициативном порядке планировалось завершить работы по четвертому экземпляру самолета ДБ-2.

В начале июля сотрудники конструкторского бюро П.О. Сухого: Д.А. Ромейко-Гурко, С.Н. Строгачев и И.Э. Заславский – обратились с письмом к И.В. Сталину. В нем они указали, что на заводе № 156 в последнее время практикуется политика зажима коллектива КБ конструктора П.О. Сухого. Под маркой первоочередности работ по самолету «Иванов» Н.Н. Поликарпова совершенно прекращены работы по машине СЗ-3, что ставит под сомнение возможность испытать СЗ-3 до конца летнего сезона. Директор завода т. Усачев отдал распоряжение о выемке из стапеля заложенного там крыла самолета СЗ-3, и только отказ ведущего инженера Рыбко выполнить это распоряжение спас подготовленный к обшивке каркас. Детали, изготовленные для самолета СЗ-3, устанавливаются на самолет «Иванов» Н.Н. Поликарпова. Крайне медленно идут работы по самолету СЗ-2. Работы по самолету СЗ-1 остановлены из-за отсутствия редукторного мотора завода № 19. В сложившейся обстановке был бы целесообразен перевод КБ Сухого на серийный завод, имеющий хороший опытный цех.

Не видя возможности разрешить этот вопрос в рамках завода и даже ПГУ НКОП, авторы письма обратились к И.В. Сталину с просьбой сказать «веское, мудрое слово о судьбе машины и их коллектива».

Особый сектор ЦК ВКП(б) переадресовал письмо в КО при СНК СССР. На завод № 156 командировали исполняющего обязанности главного инспектора при СНК СССР – Г.П. Лешукова.

Докладная записка Г.П. Лешукова с выводом: «на заводе № 156 создалась явно нездоровая обстановка, требующая вмешательства КО» – и с резолюцией председателя КО В.М. Молотова: «т. Кагановичу. Прошу разобраться в делах завода № 156 и сообщить о принимаемых мерах» – была отправлена в НКОП СССР. Как и следовало ожидать, все ограничилось лишь сменой руководства завода № 156.

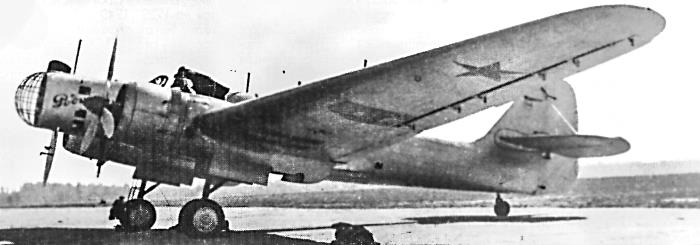

Еще в январе 1938 г. пилот агитэскадрильи им. М. Горького В.П. Гризодубова обратилась в правительство с просьбой: «…разрешить… летом 1938 г. беспосадочный перелет… по маршруту Москва – Хабаровск для побития абсолютного международного рекорда дальности на одном из самолетов, имеющихся в ГУАПе…». НКОП СССР определил для этих целей самолеты ДБ-2. Второй экземпляр – для тренировки экипажа, а третий, получивший после доработок обозначение «Родина», – в качестве рекордного.

24—25 сентября 1938 г. самолет «Родина» с экипажем в составе В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко, М.М. Расковой установил мировой рекорд беспосадочного полета по прямой для женщин. За 26 часов 29 минут самолет «Родина» пролетел по прямой 5908,61 км и совершил посадку близ реки Амгунь, в 72 км от поселка Керби.

2 ноября 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «За образцовую работу по организации перелета и хорошую подготовку материальной части самолета «Родина» орденом Трудового Красного Знамени был награжден П.О. Сухой – «конструктор самолетов «Родина» и «СССР-25», а орденом Знак Почета – Н.А. Фомин, «ведущий конструктор».

М.М. Раскова, П.О. Сухой, В.С. Гризодубова и П.Д. Осипенко у самолета «Родина»

В конце 1930‑х гг., исходя из опыта войны в Испании, Китае, учитывая уровень развития боевой авиации капиталистических стран, высшее руководство страны, ВВС РККА пришли к выводу, что уровень технической оснащенности советских ВВС уже не соответствует тем требованиям, которые может предъявить будущая война. Поэтому в условиях надвигающейся угрозы нападения фашистской Германии советское правительство провело ряд мероприятий по коренной реорганизации авиационной промышленности.

21 января 1939 г. постановлением СНК СССР Наркомат оборонной промышленности (НКОП) был разделен на четыре самостоятельных Наркомата: авиационной промышленности; вооружения; боеприпасов; судостроительной промышленности. В состав Наркомата авиационной промышленности (НКАП) вошли следующие главки: 1 ГУ (самолетостроения); 5ГУ (слаботочное); ЮГУ (приборное); 18ГУ (моторостроения). Наркомом авиапромышленности был назначен М.М. Каганович.

В первой половине 1939 г. правительство провело ряд совместных совещаний с командованием ВВС, руководителями ведущих авиационных КБ и НИИ, а также с летчиками-испытателями. По их итогам была намечена программа оснащения отечественной авиации современными образцами техники, к созданию которой привлекались новые творческие силы.

Одним из таких коллективов стал конструкторский отдел 15 завода № 156 во главе с П.О. Сухим, а по сути дела – конструкторское бюро с соответствующей структурой и штатами. Общее количество сотрудников составляло 124 человека, из них: два руководящих работника, 89 инженеров и техников и 33 служащих.

К началу 1939 г. результаты выполнения плана опытного самолетостроения на 1938–1939 гг. этим отделом выглядели следующим образом:

По скоростному штурмовику-бомбардировщику был готов эскизный проект, на завершающей стадии постройки находился макет, а рабочие чертежи выполнены на 60 %.

Самолет СЗ-1 был подготовлен к госиспытаниям, но из-за запрета полетов с мотором М-62 в НИИ ВВС не передавался.

Самолет СЗ-2 в августе 1938 г. потерпел катастрофу, связанную с отказом М-62.

Самолет СЗ-3 с мотором М-87 находился в готовности к отправке в Евпаторию для проведения испытаний.

В начале февраля 1939 г. начались совместные испытания СЗ-3. В марте, еще до их окончания, Наркомы обороны и авиапромышленности, учитывая высокие летно-тактические характеристики, достигнутые в ходе испытаний, обратились в КО при СНК СССР с просьбой принять на вооружение РККА самолет «Иванов» с мотором М-87А и организовать серийное производство его на заводе «Саркомбайн». 29 марта 1939 г. КО при СНК СССР постановил организовать производство и выпуск самолета «Иванов» на заводе «Саркомбайн» и Харьковском авиационном заводе № 135.

– Саратовский комбайновый завод (СЗК) был передан в авиационную промышленность в 1937 г. С 1940 г. – завод № 292 НКАП.

– Харьковский авиазавод образован в 1926 г. на базе авиационных мастерских «Укрвоздухпуть». 1926–1932 гг. – Харьковский авиазавод им. Совнаркома УССР; 1932–1934 гг. – Харьковский авиационный завод опытного самолетостроения (ХАЗОСС); с 1934 г. – Харьковский авиазавод № 135.

Конструкторское бюро завода возглавляли:

1923–1934 гг. – К.А. Калинин;

1934–1935 гг. – Д.П. Григорович;

1936–1938 гг. – И.Г. Неман;

1938–1939 гг. – А.А. Дубровин;

1939–1940 гг. – П.О. Сухой;

1940–1942 гг. – П.Д. Грушин.

В начале 1939 г. НКО и НКАП приступили к подготовке материалов к плану опытного строительства самолетов на 1939–1940 гг. К маю проект плана был отработан. В нем конструкторскому отделу П.О. Сухого определялись следующие задания: многоцелевые самолеты «Иванов» с моторами М-63ТК, М-87А, М-88; штурмовик-бомбардировщик (ШБ) с М-88; одноместный бронированный штурмовик; одноместные истребители с пушкой через редуктор с мотором М-105П ТК и М-105П ТК2 (ранее планировались М-103П ТК и М-103П с двухскоростным нагнетателем); дальний бомбардировщик (ДБ) с моторами М-71ТК. В связи с тем, что согласование плана затянулось, ПГУ НКАП направило неутвержденные задания в производственные организации. К этому моменту серийное производство самолета «Иванов» (ББ-1) с М-87А планировалось развернуть только на заводе № 135, а на СЗК предполагался выпуск самолета «Ш» С.А. Кочеригина. Для оказания технической помощи серийному заводу намечалось назначить П.О. Сухого, по совместительству, временно исполняющим обязанности главного конструктора завода № 135, сохранив за ним конструкторское бюро и производственную базу на заводе № 156. А в качестве заместителя главного конструктора командировать на завод № 135 Д.А. Ромейко-Гурко.

В мае 1939 г. был образован Технический Совет НКАП, в состав которого вошли 33 ведущих специалиста отрасли. Вопросы аэродинамики и прочности в Секторе самолетостроения курировались несколькими специалистами, включая П.О. Сухого.

К середине 1939 г. план опытного самолетостроения на 1939–1940 гг. был окончательно отработан и согласован, а 29 июля утвержден четырьмя десятками постановлений КО при СНК СССР. В связи с внедрением самолета ББ-1 с М-87А в серийное производство на заводе № 135 П.О. Сухой назначался главным конструктором этого завода и с частью конструкторского отдела 15 завода № 156, численностью в 63 человека, переводился в г. Харьков. В его распоряжение передавалась вся опытная база завода № 135. Кроме того, утвержденный план обязал КБ П.О. Сухого:

– установить на втором опытном экземпляре самолета ББ-1 мотор М-88;

– установить на самолете ББ-1 мотор М-63ТК;

– спроектировать и построить штурмовик-бомбардировщик ББ-2 с мотором М-88;

– разработать эскизный проект одномоторного двухместного бомбардировщика как дальнейшее развитие ББ-1;

– разработать эскизный проект одномоторного одноместного бронированного штурмовика как дальнейшее развитие ББ-1;

– спроектировать и изготовить в 2 экземплярах одноместный пушечный истребитель с моторами М-105П с ТК-2 и М-106П с ТК-2.

Опытный самолет СЗ-2 на испытаниях в г. Евпатория. Февраль 1938 г.

Реализация этих заданий легла на плечи коллектива нового конструкторского бюро, которое практически состояло из сотрудников бывшего конструкторского отдела № 15. Конструкторские бригады возглавили: Н.А. Фомин, Д.А. Ромейко-Гурко, Е.С. Фельснер, Н.П. Поленов, А.С. Воскресенский, Л.С. Каменомостский, В.А. Алыбин, Г.С. Еленевский и их заместители – М.М. Зуев, М.И. Козлов, А.Н. Титов, В.А. Иванов, В.П. Балуев, С.Н. Строгачев, Н.С. Дубинин, Н.И. Щербинин, Е.М. Мен, Я.Б. Нодельман.

Постановлением правительства от 31 августа 1939 г. для улучшения оперативного руководства деятельностью НИИ и КБ в системе НКАП было образовано 11 ГУ, в его состав включили: ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАМ, КБ-29, КБ-30, КБ-31, НИИ-12, КБ заводов № 115, 156 и КБ МАИ.

Начало самостоятельной деятельности КБ П.О. Сухого складывалось не лучшим образом. Из-за отсутствия предусмотренных постановлением Комитета Обороны квартир в г. Харькове в ноябре половина сотрудников КБ еще находилась в Москве. Создавшееся положение отрицательно сказывалось на выполнении плана работ по опытным машинам, а также вело к развалу конструкторского коллектива, так как сотрудники получали предложения перейти в другие организации и остаться в Москве. Негативное воздействие на процесс производства оказывала и неритмичность в поставках комплектующих изделий другими предприятиями.

Именно по этим причинам до конца 1939 г. завод № 135 не приступил к серийному выпуску ББ-1 М-87А; ББ-1 М-88 вышел на заводские испытания с опозданием на два месяца (несвоевременная поставка М-88); ББ-2 находился в процессе сборки на заводе № 156; ББ-1 М-63ТК не был готов из-за отсутствия ТК; эскизный проект одномоторного ближнего бомбардировщика отклонен из-за низких ЛТД; эскизный проект одномоторного бронированного штурмовика утвержден под мотор М-71.

Такая ситуация была характерна не только для КБ П.О. Сухого. Из-за фактического отсутствия руководства опытным самолетостроением НКАП СССР конструкторские кадры были распылены по 34 конструкторским коллективам, в большинстве своем маломощным, не имеющим ни производственной, ни конструкторской базы. В результате нерационально использовались вкладываемые в авиастроение средства, а план опытного строительства не выполнялся. По предложению комиссии под председательством Г.М. Маленкова, вскрывшей эти и ряд других серьезных упущений в работе Наркомата авиапромышленности и отрасли в целом, в январе 1940 г. было обновлено руководство НКАП. Наркомом назначили А.И. Шахурина, а его заместителями стали П.В. Дементьев, В.П. Кузнецов, А.С. Яковлев.

По-видимому, смена руководства отрасли и надежда на помощь с его стороны побудили Павла Осиповича обратиться с письмом к А.С. Яковлеву. В послании отмечалось, что в настоящее время КБ выполняет плановые задания по истребителю с М-105П 2ТК. Условия, в которых протекает работа коллектива, создают угрозу невыполнения этого задания в срок и ведут к распаду конструкторского коллектива. До сих пор специалисты КБ не обеспечены жилплощадью и проживают в гостиницах Харькова. Условия жизни в них не позволяют перевезти семьи, в связи с чем ряд ведущих специалистов КБ заявили о своем уходе.

В сложившейся ситуации П.О. Сухой просил оказать помощь в обеспечении жилплощадью, а также «…объявить мобилизованными…» на заводе № 135 сотрудников КБ: Л.С. Каменомостского, Е.С. Фельснера, М.М. Колобашкина, И.С. Корнеева, Е.М. Мена и П.И. Чурака, объявивших о своем уходе.

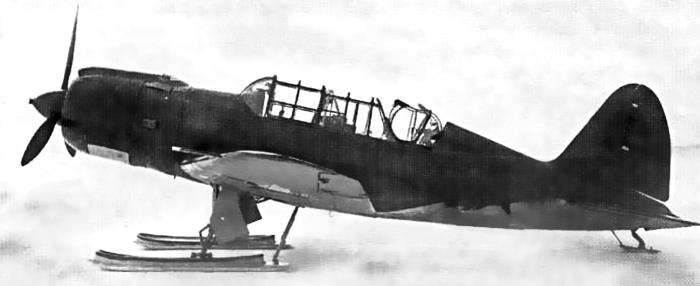

Су-2 с мотором М-82 с лыжным шасси

Через месяц, в очередном послании к зам. наркома, П.О. Сухой сообщал, что в плане КБ находится ряд объектов, изготовление которых в срок и с должным качеством на опытном производстве КБ-135 не представляется возможным. А работа по внедрению самолета ББ-1 в серийное производство, требующая присутствия всего коллектива на заводе № 135, уже завершена. Кроме этого, ряд перспективных НИР, проводимых в КБ, требовали постоянных консультаций с ЦАГИ, ЦИАМ и заводом № 24. Учитывая эти обстоятельства, Павел Осипович просил предоставить его коллективу одну из московских производственных баз, на которой можно было в дополнение к 2–3 опытным объектам наладить изготовление небольшой серии в 10–15 самолетов в год.

4 марта 1940 г. постановлениями КО при СНК СССР был утвержден план опытного самолетостроения на 1940 г., согласно которому конструкторскому бюро П.О. Сухого, помимо выполнения работ, переходящих с плана 1939–1940 гг., надлежало:

– установить на двух экземплярах бомбардировщика ББ-1 мотор М-90;

– спроектировать и построить в двух экземплярах одноместный бронированный штурмовик с мотором М-71.

В то же время Наркомавиапрому предписывалось организовать на базе КБ-29 НКАП завод опытного самолетостроения, исходя из выпуска в год двух опытных самолетов и 10–15 самолетов нулевой серии. Перевести весь состав КБ П.О. Сухого с завода № 135 на завод опытного самолетостроения, назначив Сухого главным конструктором этого завода. Присвоить указанному заводу № 289 и подчинить ШУ НКАП.

Примечательно, что примерно за год до этого постановления в ЦК ВКП(б) на имя И.В. Сталина поступило письмо от М.М. Кагановича, в котором он, ссылаясь на слабость конструкторского коллектива КБ-29, возглавляемого В.А. Чижевским, на отсутствие производственной базы и квалифицированных рабочих, предлагал постройку самолета БОК-15 передать квалифицированному коллективу и перевести производство на хорошо оснащенный завод. При этом считал целесообразным перевести Н.Н. Поликарпова (по его просьбе) с завода № 156 на завод № 1, а конструкторскому отделу П.О. Сухого поручить работы по БОК-15, подключив к ней часть сотрудников КБ-29. Самолет БОК-15 строить на заводе № 156.

Можно предположить, что, отдавая приоритет работе по самолету ББ-1, известной как «Сталинское задание», в ЦК приняли решение не отвлекать П.О. Сухого на другие темы. Вместе с тем через некоторое время Н.Н. Поликарпов был переведен на завод № 1, а В.А. Чижевский арестован.

КБ-29 организовано в Подлипках (г. Калининград, ныне – г. Королев) в 1937 г. путем объединения Экспериментального института ГУАП и экспериментального бюро «ЭДП», возглавляемого П.И. Гроховским. В мае 1938 г. КБ-29 слилось с Центральным испытательным аэродромом (ЦИА).

Главные конструкторы КБ-29:

1937–1938 гг. – В.С. Вахмистров;

1938–1939 гг. – В.А. Чижевский;

1939–1940 гг. – Н.Н. Каштанов.

КБ-29 включало в себя ряд конструкторских подразделений, возглавляемых Н.Н. Каштановым, А.И. Приваловым, В.С. Вахмистровым, А.Я. Щербаковым. Начальник КБ – П.Н. Голубков. По плану опытного строительства на 1939–1940 гг. эти коллективы работали над стратокамерами для самолетов И-15бис, И-153, ДБ-3; над стратопланером СП-1; над самолетом БОК-17; над устройствами для подцепки в воздухе и десантно-транспортными приспособлениями. Во второй половине 1940 г., в связи с успешным завершением плановых работ, эти конструкторские группы были переведены на другие предприятия отрасли.

15 апреля 1940 г. Нарком авиационной промышленности своим приказом утвердил руководящий состав завода № 289 (П.О. Сухой – главный конструктор, П.Н. Голубков – директор, А.И. Кондратьев – главный инженер и заместитель директора).

Как самостоятельная хозяйственная единица опытный завод № 289 включал в себя: конструкторское бюро, опытное производство, летно-испытательную станцию, административные и вспомогательные службы. В штате предприятия появились летчики-испытатели – Н.Д. Фиксон, В.П. Федоров, A.И. Кокин.