Полная версия:

Минувших дней людские судьбы

Савва Иванович Мамонтов построил и оборудовал павильон российского Севера, в котором разместил экспозицию о необыкновенных богатствах этого края.

Павильон Художественного отдела был построен «Товариществом Московского Металлического завода» (бывш. Ю. П. Гужона, ныне «Серп и молот»). Расчет металлоконструкций и проект здания был выполнен талантливым инженером Николаем Григорьевичем Риттером.

С. Ю. Витте, уже знавший С. И. Мамонтова, поручил ему неофициальный догляд за культурной программой выставки. Но была и специальная отборочная комиссия, которая отвечала за экспозицию художников. Она обратила особое внимание на необычные работы выдающегося художника М. А. Врубеля[21] «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза». Маститые академики живописи, стоявшие во главе комиссии, упорно не хотели видеть и понимать – что изображено на эскизном панно!? М. А. Врубель был подавлен бурной реакцией руководителей от искусства на свое творчество и испытывал особую неловкость перед Саввой Ивановичем, который был инициатором представления в отборочную комиссию Нижегородской выставки этих работ. Что было делать в такой щекотливой ситуации? И вот Савва Иванович решился на поступок величайшей дерзости и независимости – взял на себя ответственность за пропаганду одного из направлений в живописи. Он оплатил Врубелю заказанную работу и распорядился выстроить рядом с выставочной территорией специальное помещение для показа врубелевских работ, отвергнутых академическим начальством. Там были выставлены и другие работы М. А. Врубеля, устраивались концерты классической музыки. Благодаря усилиям С. И. Мамонтова на Врубеля обратили внимание, о нем заговорили. Здесь же впервые состоялся как оперный певец и Федор Иванович Шаляпин.

Все замыслы Врубеля с эскизов были перенесены на панно его друзьями В. Д. Поленовым и К. А. Коровиным. Сам Савва Иванович получил на выставке золотую медаль за изделия своей керамической мастерской.

Технические новинки и изобретения также представляли интерес. На выставке демонстрировался первый российский автомобиль конструкции П. А. Фрезе и Е. А. Яковлева, а также трактор на гусеничном ходу с паровым двигателем. Создатель трактора – механик-самоучка Федор Абрамович Блинов. Им была впервые в мире разработана оригинальная ходовая система поворота машины за счет забегания одной и отставания другой гусеницы. Этот экспонат был отмечен Похвальной грамотой выставки, в которой значилось: «Завод-изготовитель – Чугунолитейный и механический завод Блинова, село Балаково Саратовской губернии». 1896 год принято считать годом начала отечественного тракторостроения.[22]

Николай II прибыл на выставку и осматривал экспозиции павильонов с 17 по 20 июля. Не обходилось и без курьезов, как пишет в своих записках Г. Б. Ефимов, правнук А. Бари:

«На Нижегородской выставке, накануне ее открытия и приезда Николая II, вдруг прошел сильный град и побил большую часть стекол в световых фонарях на крыше одного из павильонов. Что делать? Вставить новые уже не успеть. Александр Вениаминович решился: «Выбьем остальные, авось завтра будет погода!». И сам полез вместе с рабочими на крышу выбивать остатки стекол. Успели выбить и убрать. Назавтра погода выдалась отличная, посетители ничего не заметили. Государь похвалил «чистоту» стекол. В последующие дни без спешки вставили новые. Рабочие были в восторге: «Рисковый хозяин, решителен, да удачлив. А узнал бы царь, что тогда?!»

Упоминавшийся Павел Бурышкин в своих мемуарах не обошел вниманием и другие курьезы: «На Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года ярмарочное и, прежде всего, московское купечество хотели подчеркнуть, какую важную роль они играют, являясь оплотом торговли и промышленности могущественной России. Одним из внешних проявлений этой тенденции явилась организация почетной охраны Государя в то время, когда он приезжал осматривать выставку. 27 детей из московского и нижегородского родовитого купечества составили отряд рынд (почетной охраны), одетых в красивые белые кафтаны с секирами на плечах. Молодые люди были подобраны один к одному. Костюмы были очень дорогие. У многих были подлинные серебряные секиры. Словом, отряд производил внушительное впечатление и всем очень понравился. Понравился он и Государю, который решил проявить к рындам свое внимание. Обратясь к одному из них, он спросил:

– Как твоя фамилия?

– Шульц, Ваше Императорское Величество, – последовал немедленный ответ.

И действительно, это был Андрей Иванович Шульц, в будущем маклер по учету при Московской бирже, очень красивый человек, а в молодости, как говорят, напоминал юного греческого бога.

Тогда Государь обратился к другому с тем же вопросом:

– Ну, а твоя фамилия?

– Ценкер, Ваше Императорское Величество, – ответил вопрошаемый.

Государь несколько смутился и наудачу спросил еще одного:

– А ты как называешься?

– Кноп, Ваше Императорское Величество.

Государь фамилий больше не спрашивал, но спросил еще одного из рынд:

– А что работает ваша фабрика?

Тот, в смущении, вместо того, чтобы сказать «ситец», назвал свою фамилию:

– Чичец, Ваше Императорское Величество.

На этом и кончилось общение царя с рындами. Этот эпизод считали символом немецкого засилья в купеческой Москве и довольно много, хотя и добродушно, над этим случаем посмеивались.»

За 125 дней работы выставки ее посетили 991.033 человека, экспонентов было представлено более 9700. Студенты и рабочие посещали выставку бесплатно.

Закрытие Всероссийской художественной и промышленной выставки состоялось 1 октября 1896 года. Эксперты доложили правительству свои впечатления и были подведены итоги ее работы.

К концу года С. Ю. Витте во всеподданнейшем докладе Николаю II отметил многих выдающихся экспонентов, в том числе и С. И. Мамонтова. Сергей Юльевич уведомил Савву Ивановича любезным письмом:

«1 января 1897 г. Его Высокородию С. И. Мамонтову

Милостивый Государь Савва Иванович

Государь Император, по засвидетельствованию моему об отлично-усердной и полезной деятельности Вашей, Всемилостивейше соизволил в день 1 января сего года пожаловать Вам орден Св. Владимира 4-й степени.

Поздравляя Вас с таковою Монаршиею милостию, прошу принять уверение в совершенном моем уважении и преданности.

С. Витте»Естественно, при таких уверениях Савва Иванович воспринимал Сергея Юльевича как благодетеля и единомышленника. Да и что говорить, когда многие ученые и инженеры, чиновники и предприниматели по первым впечатлениям были в восторге от ясной головы лучшего министра двух последних российских императоров.

Однако… С. Витте, как человек проницательный, понял, что С. И. Мамонтов с его энергией и упорством может не только проложить дорогу через топи и болота к Архангельску, но и разрешить неимоверной трудности инженерные и финансовые проблемы. Тогда он может стать одним из крупнейших предпринимателей, в чьих руках, возможно, будущее страны. В таком внутреннем противостоянии с Мамонтовым Витте был готов на все – лишь бы удержаться у власти. Первая же возможность представилась.

Возникла ситуация, когда решалась судьба самого С. Витте. Дело в том, что для строительства базы военно-морского флота существовало 2 проекта: первый – строить на Балтике в городе Либава, и второй (самого Витте) – в Мурманске. В свое время Александр III поддержал проект Сергея Юльевича и этим обнадежил его. Но вступивший в 1896 году на престол Николай II, благосклонно выслушав очередной всеподданнейший доклад министра финансов, задумался и как-то не очень уверенно поблагодарил С. Витте. Сергей Юльевич насторожился, но был спокоен за свой проект и возвратился в министерство. Через короткое время Сергей Юльевич узнает, что государем подписан указ на строительство порта не по его предложению, а – в Либаве!

Как быть? По тогдашним правилам следовало подавать прошение об отставке. Репутация С. Витте резко пошатнулась.

Но нет, смириться с падением своего авторитета, а не дай бог, и с лишением карьеры, Сергей Юльевич не мог.

Если внимательно читать его мемуары, то обнаруживается любопытный феномен – на каждые 100 страниц текста местоимение «я» С. Витте упоминает до 500 раз. Оскорбленное самолюбие так и сквозит через все три тома:

«Чувство «Я» есть одно из чувств, наиболее сильных в человеке. Люди в отдельности или в совокупности всегда будут бороться насмерть за сохранение своего «Я». Оно организует и двигает все.»

Можно привести и еще несколько отрывков из его «Воспоминаний» по крупным делам. Именно в них он раскрывается во всей полноте своей натуры – амбициозный, властолюбивый, с болезненным самолюбием… А заодно и сравнить его характеристики Николаю II, меняющиеся в зависимости от ситуации.

Стр. 261

«В царствование императора Александра III установилась твердо идея о государственном значении железных дорог, которая в значительной степени исключает возможность построек и в особенности эксплуатации железных дорог частными обществами, которые в основе своей преследуют идеи не общегосударственные, а идеи характера частных интересов.

Сделался полный переворот в железнодорожном деле как с точки зрения практической, так и теоретической. Поэтому, когда я был министром путей сообщения, а потом министром финансов, были начаты, с одной стороны, последовательный выкуп железных дорог из рук частных обществ, а с другой стороны – преимущественное сооружение железных дорог казной. Эти государственные взгляды в полном объеме были мною проведены и осуществлены уже в царствование императора Николая II.»

Савва Иванович Мамонтов

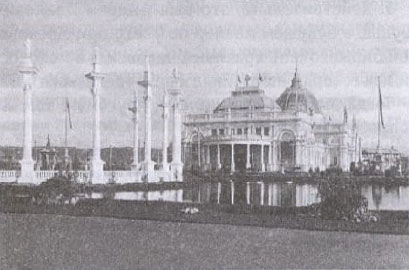

Нижний Новгород (1896 г.) Павильон художественного отдела

У павильона «Крайний Север»

Первый российский автомобиль

Павильон «Крайний Север»

В павильоне «Крайний Север». Вера Саввишна Мамонтова (слева) и О. Н. Алябьева

Стр. 283

«Строительство Великого Сибирского пути, я не преувеличу, если скажу, что это великое предприятие было совершено благодаря моей энергии.»

Стр. 286

«Император Николай II – человек, несомненно, очень быстрого ума и быстрых способностей; он вообще все быстро схватывает и все быстро понимает. В этом отношении, по своим способностям, он стоит гораздо выше своего августейшего отца.»

Стр. 299

«Конечно, император Николай II не Павел Петрович, но в его характере немало черт последнего и даже Александра I (мистицизм, хитрость и даже коварство), но, конечно, нет образования Александра I. Александр I по своему времени был одним из образованнейших русских людей, а император Николай II по нашему времени обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства.»

Стр. 306

«Отличительные черты Николая II заключаются в том, что он человек очень добрый и чрезвычайно воспитанный. Я могу сказать, что я в жизни своей не встречал человека более воспитанного, нежели ныне царствующий император Николай II.»

Стр. 355

«Еще в царствование императора Александра III была в основе предрешена денежная реформа, которую я имел честь совершить, которая спасла, укрепила русские финансы и на которой зиждется и основывается, несмотря на несчастную японскую войну и все ужасные происшедшие от нее последствия, настоящее благосостояние России.»

Стр. 395

«В. К. Плеве[16] имел против меня личный зуб потому, что он думал, что я дважды помешал ему стать министром внутренних дел, он был злопамятен и мстителен. В течение более чем десятилетнего моего управления финансами я их привел в блистательное состояние, но очень мало мог сделать для экономического состояния народа, ибо не только не встречал сочувствия реального в правящих сферах, а, напротив, встречал противодействие, и во главе оного за кулисами стоял всегда Плеве.»

Стр. 418

«Во время моего министерства меня никогда не покидала мысль об иностранных капиталах для русской промышленности и я в значительной степени вводил их, это происходило исключительно благодаря моему личному влиянию, причем я большею частью всегда встречал те или иные препоны в Комитете министров.

Государь император (Николай II), близко не знакомый с финансовой историей, ни с финансовой наукой, боялся того, чтобы посредством иностранных займов и инвестиций не внести в Россию значительного влияния иностранцев, а члены Комитета министров, чувствуя, что иностранные капиталы не в особенном фаворе наверху, боялись по этому предмету высказаться… В течение всего моего пребывания министром финансов я совершал на слово различные сделки на миллиарды и миллиарды.»

Стр. 419

«В мое управление я значительно расширил в департаменте Торговли отдел образования коммерческого… Я провел через Государственный совет положение о коммерческом образовании, благодаря которому последовало значительное расширение сети коммерческих училищ. Когда после смерти Вышнеградского я был назначен министром финансов, то я в то же время занял должность председателя дома призрения и ремесленного образования бедных детей в С.-Петербурге. Я занимался этим домом, в котором было два училища: ремесленное училище цесаревича Николая и женская школа императрицы Марии Александровны. Этими училищами я занимался весьма ретиво и с большим удовольствием.

Развив сеть коммерческого образования в России, у меня явилась мысль устроить высшие заведения – коммерческие и технические университеты в России в форме политехнических институтов.

Мною был создан при помощи моих сотрудников устав С.-Петербургского политехнического института, который ныне составляет одно из славных высших учебных заведений Петербурга. Я относился к этому делу с полным увлечением.

Кроме С.-Петербургского политехнического института по тому же принципу мне удалось основать еще два: один в Варшаве, другой в Киеве.»

Стр. 545 (о манифесте 17 октября 1905 г., о революционных событиях в Петербурге)

«Между тем, что я себе ставлю в особую заслугу – это то, что за полгода моего премьерства во время самой революции в Петербурге было всего убито несколько десятков людей и никто не казнен… Волею государя я был брошен в костер с легким чувством: «Если, мол, уцелеет, можно будет затем его отодвинуть, а если погибнет, то пусть гибнет. Неприятный он человек, ни в чем не уступает и все лучше меня знает и понимает. Этого я терпеть не могу…»»

А если обратиться к документам и высказываниям его современников, то обнаруживаются факты, упоминать о которых С. Ю. Витте предпочитал вскользь или вообще умалчивал. А попросту – обманывал себя.

Особые заслуги Витте в «непролитии крови» в период его премьерства весьма лицемерны. По инициативе Витте посылались карательные экспедиции генералов Ренненкампфа и Меллер-Закомельского в Сибирь, Мина – в Москву… В конце 1905 – начале 1906 года правительство Витте издает серию секретных циркуляров[17] о расстреле без суда и следствия участников революционных событий, об арестах забастовщиков и т. д. Его резолюция на циркулярах: «без всякого колебания прибегать к употреблению оружия», «немедленно истребить силой оружия бунтовщиков». Казненных и расстрелянных были тысячи.

И. Ф. Цион – физиолог, профессор Петербургского университета (1870 г.), чиновник особых поручений при министерстве финансов (с 1875 г.) писал в донесениях императору Александру III: «Без разрешения министра частные железнодорожные общества не смеют заказать ни вагона, ни локомотива. Другими словами, они принуждены заказывать их у тех заводчиков, немецких по преимуществу, которые пользуются специальным покровительством гг. Витте и Ротштейна. Заводы не смеют выдавать даже дивидендов своим акционерам, не испросивши первоначально разрешения у г. Витте. Он терроризирует частные банки, как терроризирует все сколько-нибудь выдающиеся промышленные и торговые предприятия.»

Другой известный финансист в российском торгово-промышленном мире конца XIX века Игнатий Порфирьевич Манус написал статью[23], в которой открыто негативно отзывался о деятельности С. Ю. Витте: «…экономические невзгоды и финансовые затруднения в России происходят от неправильной системы ведения нашего государственного хозяйства. Затруднения эти были бы значительно меньше, если бы министерство финансов принимало к сведению мудрые советы знающих и добросовестных людей. Люди, на какой бы высокой точке государственного положения не стояли, не гарантированы от ошибок и заблуждений.

Считать себя непогрешимым во всех отношениях – великая ошибка, упорствовать же или же настаивать на своем из самолюбия – доказательство слабости, ибо сильные не боятся сознаваться в своих ошибках.

Финансовые, экономические и сельскохозяйственные вопросы интересуют все образованное человечество; чем культурнее страна, тем больше ее интересует экономическая жизнь своего государства».

Александр III, сделавший в свое время ставку на Сергея Юльевича, отсылал эти донесения и статьи самому С. Витте, а тот долгое время успевал проводить упреждающие действия. Круг замыкался, но нерешенные вопросы накапливались и только обостряли проблемы. К началу XX века приток зарубежных инвестиций и иностранные займы во Франции, Голландии и Германии позволили привлечь в Россию около 2 млрд. золотых рублей. Но избежать зависимости от французских банков и выйти на международный рынок не удалось.

Мобилизовать внутренние денежные ресурсы также не было возможности из-за реальной несостоятельности налогоплательщиков после отмены крепостного права. По статистике[18] к началу XX в. сбор хлеба в России на душу населения составлял 400 кг, а потребление на одного едока – 192 кг.

Внешне все хорошо, а реально – был голод[24]. Голод не потому, что хлеба не было, а потому, что не было денег на его покупку. В неурожайные годы цены резко поднимались. На огромной территории России засушливые годы очень часто прокатывались по всему Поволжью (от Астрахани до Казани). И только в Москве и Петербурге хватало всего – и хлеба, и мяса. Предшественник С. Ю. Витте – И. Вышнеградский – хвастался: «не доедим, а вывезем». И даже в неурожайные годы вывоз хлеба за границу продолжался. А настоящая картина выглядела так: из 12 млн. дворов зажиточных насчитывалось около 2 млн., они-то и вывозили, и «доедали». А остальные просто голодали. Поэтому отказывались платить как подати, так и выкупные платежи, отсюда – бесконечные крестьянские волнения с пусканием «петухов» и крови в помещечьих усадьбах и землевладениях.

С. Витте во всеподданнейших докладах Александру III, как и Николаю II, докладывал только о самых крупных крестьянских волнениях и объяснял их причины «обманными призывами» нигилистов, интеллигентов и анархистов. Умалчивание о причинах недовольства основной массы несостоятельных налогоплательщиков – огромной армии беднейших крестьян и рабочих – привело в конечном итоге к тому, что в 1905–1907 годах заполыхал настоящий «пожар». Нужно было давно и срочно реформировать налоговую систему, но время было упущено. А очень хотелось удержаться у власти.

Даже при элементарном анализе совершенно очевидно, что «Воспоминания» Сергея Юльевича написаны обиженно-пристрастно. Он без конца оправдывает свои промахи и ошибки, постоянно напоминая о себе – недооценили, мешали. И обиды, обиды, обиды…

Что ж, возможно всем российским реформаторам – Петру I, Александру II, как и С. Витте, – приходилось сталкиваться с неимоверными, а порой и непредвиденными трудностями. Отдадим должное и Сергею Юльевичу. Среди царских сановников и тогдашних министров он был на порядок выше. Личность яркая – ученый-экономист, почетный член Российской Академии наук. Как крупный государственный деятель России конца XIX – начала XX века он не нуждается в приукрашивании. Он вполне осознавал, что реформы могут быть проведены в полном объеме только при непременном условии, что в этот период войны и революции для России нежелательны. Но на его долю выпало и то, и другое. Невозможно, да и не нужно принижать его роль в укреплении российской валюты; в строительстве железных дорог, в частности, Транссибирской магистрали; инвестиционной политике, разработке Положения о таможенных и железнодорожных тарифах, развитии нефтедобывающей отрасли. И, в конце концов, заключение перемирия в Портсмуте[25] после унизительного поражения России в Русско-японской войне.

Однако, как и всякий человек, он обладал массой недостатков и слабостей – это и нетерпимость к противникам методов проводимых им реформ, и несдержанность, и обидчивость… Да и в моральном отношении он не был выше своих современников, чиновников-бюрократов.

Всех участников своих «Воспоминаний» С. Витте разделял на честных патриотов – тех, кто крутился около него и поддерживал все его начинания; и интриганов-аферистов, пекущихся только о своих интересах, – тех, кто был не согласен с его методами реформирования.

Весь его чиновничий аппарат брал взятки по круговой системе, а уж концы прятали – каждый по своему. Но при опасности все друг друга прикрывали. Это «тараканье царство» всегда необычайно сплочено. Даже крупные предприниматели были вынуждены заводить в бухгалтерии амбарные книги, в которые заносились расходы на взятки. Они понимали, что в России, с ее бюрократическим аппаратом, дело не сдвинешь, пока на «подмажешь».

США. Портсмут. Русско-японские переговоры

Бывая в высшем свете Петербурга, Сергей Юльевич держался настороженно и никогда не высказывал своего мнения раньше других. Он внимательно прислушивался к разговорам, помалкивал и только старался определить «откуда дует ветер». Однако дворцовые завсегдатаи и все, кто крутился в этом вертепе то на балах, то на раутах, прекрасно знали эту незамысловатую хитрость С. Витте.

Пока он прислушивался к разговорам в ближнем углу, в дальнем – вице-директор (в то время) Горного департамента К. А. Скальковский[26], знавший Сергея Юльевича еще по Одессе, без стеснения высказывался в его адрес:

– Запомните, что Витте очень умен, но бездушен до отвращения… Во всяком случае, это самый умнейший из мошенников, какие встречались мне во всех частях нашего грешного света. Я сам мошенник, но таких… еще поискать надо.

В следующем углу дамы поворачивали голову в сторону самого К. Скальковского с затаенной завистью и легким томлением, так как они имели к нему свой интерес. Они знали, что Константин Аполлонович был заядлым «балетоманом», что он побил все мыслимые и немыслимые рекорды в получении взяток и имел на содержании наиболее привлекательную часть кордебалета. А за любую концессию драл с претендентов на добычу угля, нефти или золота в России столько, сколько могли вместить все карманы его сюртука. В это время К. А. Скальковский особенно «уважал» претендентов, желающих получить концессию на разработку залежей нефти.

Красноречивые взгляды сплетниц сопровождались шепотком:

– Слыхали?! Говорят, на днях бакинский «керосинщик» А. З. Иванов просил концессию и выложил К. А. Скальковскому 20 тысяч со словами: «Не волнуйтесь, никто не узнает».

– А что же Константин Аполлонович?

– Выкладывай, говорит, 40 тысяч и болтай кому угодно… Миллионами ворочаете, так не считайте пятаков.

– Ах, как ловко он его срезал…[19]

Подобные разговоры, ходившие по кругу, доходили до Сергея Юльевича. Но в том обществе они ни у кого не вызывали ни осуждения, ни возмущения, разве что зависть – кто больше взял. Взятки были этаким невинным барышом и назывались скромным словом «комиссионные». Между собой чиновники обычно говорили: «Имел комиссию», и все тут.

Однако Сергея Юльевича больше интересовала политическая интрига – его стихия. Он чувствовал, что именно здесь он может получить необходимую информацию, чтобы всегда держать «нос по ветру» и упредить скользкие обстоятельства в отношении возможных собственных неприятностей. Всем было известно, что он берет огромные займы за границей, но куда их вкладывает и на что расходует – оставалось загадкой. И это порождало множество слухов и разговоров. Сквозь цензуру в печати изредка прорывалась и правда вперемежку с домыслами.

Вершина противостояния двух гигантов

1897–1899 годы… Три года редактор еженедельника «Русский труд» С. Ф. Шарапов упорно мусолил мамонтовскую тему, раздувая на его страницах результаты ревизии на строительстве железной дороги от Вологды до Архангельска. Ревизия проводилась с санкции министерства юстиции, был обнаружен перерасход сметной стоимости. Савва Иванович в своей объяснительной записке привел убедительные аргументы в оправдание перерасхода. Реальные трудности – сплошные топи и болота, применение дорогих экскаваторов, закупленных в Америке. Построенные участки дороги еще не дают прибыли. Но уже каждая построенная станция в ближайшее время будет выполнять роль своеобразного центра культурного и промышленного освоения богатств российского Севера.