Полная версия:

Минувших дней людские судьбы

1852 год для Мамонтовых был омрачен печальными событиями. На следующий день после рождения Софьи, последней дочери, скончалась Мария Тихоновна. Сразу же после похорон Иван Федорович продал дом вместе с мебелью Алексею Ивановичу Хлудову. Семья переехала в дом Шульца на Новую Басманную. Не успели обжиться, как умирают одна за другой Мария и Софья.

М. Т. Лахтина – мать С. Мамонтова (худ. Лассон, 1852 г.)

Савву хорошо подготовили к экзаменам для поступления в гимназию. По результатам вступительных экзаменов Савва был принят во второй класс 2-й Московской гимназии. Гувернер, немец Федор Борисович Шпехт, не только хорошо занимался экзекуцией, он вложил своим воспитанникам хорошие знания французского и немецкого языков. Так что к четырнадцати годам Савва свободно разговаривал со старшими братьями по-французски и по-немецки.

Иван Федорович Мамонтов (стоит) и Михаил Петрович Погодин (1860-е гг.)

Андрей Иванович Дельвиг

Константин Владимирович Чевкин

Строительство Ярославской железной дороги

Первые железнодорожные мосты

Савва Иванович Мамонтов в вагоне поезда Ярославской железной дороги

Станция Сергиево (Сергиев Посад)

Станция Лосиноостровская

Ярославский вокзал (до 1900 г.)

В 1855 году с двумя двоюродными братьями – Виктором, будущим хормейстером Большого театра, и Валерьяном – Савву отправили учиться в Петербург, в Горный корпус: отцы их вместе с В. А. Кокоревым задумывали создать нефтеторговую компанию. Неплохо было бы сделать специалистами собственных детей.

Но непривычные условия учебы в закрытом учебном заведении с полувоенным режимом, оказавшиеся слишком тяжелыми для Саввы, и внезапная смерть Валерьяна привели к тому, что через два года Савва возвратился во 2-ю Московскую гимназию.

К этому времени Савва уже не беззаботный мальчик. Он следит за периодикой, интересуется живописью и музыкой, часто посещает оперные спектакли. Характер формируется трудный – пробуждается юношеская независимость. Не складываются отношения с преподавателями, он умудряется дерзить даже самому директору гимназии.

Через знакомых в Петербурге подставной студент за приличное вознаграждение сдает за Савву экзамены, и Савве оформляется перевод в Московский юридический институт. Здесь он знакомится со студентом Ф. Н. Плевако[12], который 23 июня 1900 года, уже как известный адвокат, будет защищать интересы С. И. Мамонтова по так называемому «мамонтовскому» делу.

Но и юриспруденцией заниматься серьезно Савва не мог, его душа рвалась к искусству. Отец по этому поводу очень переживал. Иван Федорович внимательно следил за поведением сына в обществе «передовых студентов» и видел, что формирование юного Саввы не отвечает понятиям отца. Увлечение политикой может обернуться серьезными последствиями.

Иван Федорович получил записку от доброжелателя: «У Вас есть сын Савва в университете, уберите его, иначе может быть очень плохо». Надо срочно прятать Савву… Что такое Сибирь и как из нее возвращаются, Иван Федорович знал не понаслышке: декабристы бывали в их доме, когда семья жила в Ялуторовске (от Тюмени верст 60).

Приказ отца – закон для сына: «Вон из Москвы! Маршрут – Баку». Там знакомые люди, которые быстро к делу пристроят и присмотрят. Летом 1862 года Савва был отправлен в Закавказье. В письмах отец наставлял сына:

«Савва! Федор и Анатолий, совершеннолетние молодые люди, не могут жить и содержать себя. Ничего не делают и ходят с туманом в голове, а от чего это? Оттого, что они не привыкли к трудам. Надобно трудиться правильно, как трудится каждый добрый гражданин, добросовестно, не надеясь на чужие силы»[10].

Требования отца Савва выполнял не прекословя. Он понимал заботы отца. С одной стороны – максимум труда, гражданского долга и любви к делу; с другой – минимум лени и пустых удовольствий.

В бакинской конторе были выполнены первые поручения отца, а дальнейший маршрут – побережье Каспийского моря, город Мешхед, и снова Баку. Из Баку Савва отправился с партией персидских товаров на ярмарку в Нижний Новгород и только после Нижнего с разрешения отца вернулся в Москву.

Следующая командировка в Милан – центр производства и торговли шелком. Для Саввы это подарок судьбы! В этом городе с 1778 года существует один из крупнейших центров мировой оперной культуры – театр «Ла Скала»!

Божественная Италия – мечта многих музыкантов, живописцев, скульпторов, поэтов и писателей. Здесь Савва добросовестно занимается отцовскими наказами, но и выкраивает время, чтобы заняться вокалом у Сариотти. Еще дома Савва заручился рекомендательным письмом певицы Марии Александровны – жены брата Анатолия. А первые уроки пения он получил у П. П. Булахова[13] – автора многих романсов, в том числе и «Гори, гори, моя звезда». Савва посещал музеи, внимательно присматривался к архитектуре, изучал древние памятники.

В Милане Савва познакомился с Верой Владимировной Сапожниковой, владелицей шелкопрядильной фабрики, и с ее 17-летней дочерью Лизой. Молодые люди, восхищенные Италией, впервые прониклись высоким чувством друг к другу. По истечении срока командировки было сделано предложение и, как и полагалось воспитанному молодому человеку, Савва попросил у Веры Владимировны руки ее дочери.

Родня невесты не вызывала у Мамонтовых никаких сомнений. Мать Лизы, Вера Владимировна Сапожникова, рано овдовела, но дела свои вела толково и прибыльно, успешно управляла шелкопрядильной фабрикой (ныне «Передовая текстильщица»). Всегда советовалась с родным братом, С. В. Алексеевым (отцом будущего актера К. С. Станиславского), владельцем большой золотоканительной фабрики в Москве.

25 апреля 1865 года Савва Иванович с Елизаветой Григорьевной Сапожниковой обвенчались в церкви Преподобного Сергия в Киреево (подмосковный Звенигород), как заведено было семейной традицией. В том же году, в той же церкви венчались Вера Николаевна Мамонтова и Павел Михайлович Третьяков.

Весной следующего года у молодой четы Мамонтовых родился первенец, назвали Сережей. Дед радовался появлению внука. Прошло два года.

Братья Мамонтовы (1856 г.) слева направо: Анатолий, Федор, Савва

Савва Иванович и Елизавета Григорьевна. Первые годы семейной жизни

Савва Иванович с сыновьями (слева направо): Сергеем, Андреем, Всеволодом

Савва Иванович с дочерьми Шурой (слева) и Верой

Елизавета Григорьевна с сыновьями (слева направо): Андреем, Всеволодом, Сергеем (1880-е гг.)

Шура и Вера (справа) Мамонтовы в Абрамцево

Вера и Всеволод Мамонтовы в Абрамцево

Вера Саввишна Самарина (Мамонтова) с сыном Юрием (1904 г.)

Елизавета Григорьевна с внуками Лизой, Юрием, Сергеем (дети Веры)

Абрамцевский художественный кружок

На скамейке у дома. Абрамцево (слева направо): Сергей, Савва Иванович, Шура (Александра), Всеволод и Николай Иванович Мамонтовы (1910-е годы)

За чаем на террасе. Абрамцево (слева направо): Н. Я. Давыдова, Елизавета Григорьевна, Вера, Шура, Дмитрий Арцыбушев, Сергей Мамонтов и М. Ф. Якунчикова

Савва Иванович Мамонтов в доме на Садовой-Спасской в кругу семьи и близких друзей

В гостях у Саввы Мамонтова (слева направо): И. Е. Репин, В. И. Суриков, С. И. Мамонтов (за роялем), К. А. Коровин, В. А. Серов, М. М. Антокольский (скульптор) (1890-е гг.)

За обедом в столовой в доме на Садово-Спасской. На переднем плане картина В. М. Васнецова «Ковер-самолет» (1890-е гг.)

Иван Федорович перед кончиной испытал последнюю радость в жизни, когда у Саввы родился второй сын – Андрей.

Когда Савва и Елизавета Мамонтовы решили приобрести где-нибудь в Подмосковье усадьбу или небольшое имение, то Ф. В. Чижов присоветовал им Абрамцево, которое в то время продавала Софья – дочь Сергея Тимофеевича Аксакова, бывшего хозяина усадьбы.

22 марта 1870 года утренним поездом доехали они до Хотькова, а потом на санях добрались до места. Через несколько дней нотариально заверили купчую. Новой хозяйкой Абрамцева стала Елизавета Григорьевна, жена потомственного почетного гражданина Саввы Ивановича Мамонтова. Осенью родился третий сын Всеволод. Через пять лет родилась первая дочь Вера, а еще через три года – Александра. Первые буквы имени каждого ребенка составили полное имя отца – Савва (Сергей, Андрей, Всеволод, Вера, Александра).

Ф. В. Чижов[14], сохраняя добрую память об И. Ф. Мамонтове, по-отечески опекал Савву, который на лету схватывал опыт финансиста-предпринимателя в деле строительства и эксплуатации железных дорог.

В последующие годы Савва Иванович неоднократно называл Ф. В. Чижова своим «Великим Учителем» и всегда помнил, что Федор Васильевич активно поддерживал отца и саму идею создания акционерного общества по строительству Московско-Ярославской железной дороги – первого в России частного предприятия такого рода, сознательно основанного без привлечения иностранного капитала.

К 1876 году, когда только складывалась акционерная группа по строительству железной дороги в Донецком бассейне, Ф. В. Чижов предложил акционерам ввести в состав Правления молодого, энергичного и опытного Савву Мамонтова. Большие надежды возлагались на дорогу (до Мариуполя) в связи с открытием минеральных богатств Донецкого бассейна. Правление Общества Донецкой дороги находилось в Москве. Савва Иванович не сразу возглавил Правление, но постоянно принимал участие в его работе по решению многих финансово-экономических вопросов.

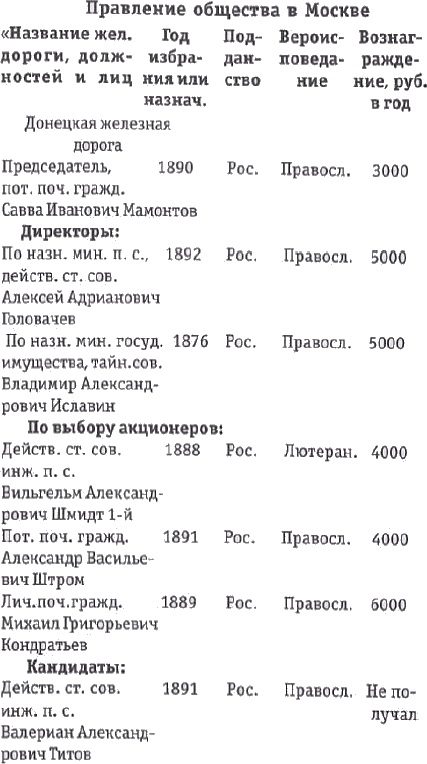

В 1891 году по распоряжению Канцелярии Министерства путей сообщения был издан статистический сборник «Состав Советов и Правлений железнодорожных Обществ» (С.-Петербург, 1891). Краткие сведения собраны из официальных документов по Донецкой дороге и сведены в таблицу:

Федор Васильевич Чижов

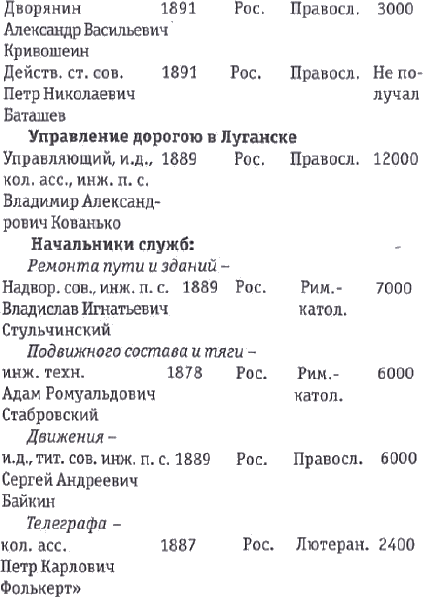

Финансовое состояние Московско-Ярославской дороги было безупречным. К 1891 году ветка до Вологды уже давала прибыль, поэтому железнодорожное Общество именовалось «Московско-Ярославско-Вологодское», а дорога сохраняла название «Московско-Ярославская». Правление находилось в Москве. Его состав опубликован в упоминаемом источнике:

Савва Иванович Мамонтов, приняв дело после смерти Ф. В. Чижова, следуя его советам, отказался от услуг зарубежных предпринимателей и начал налаживать отечественное производство всего, что необходимо было для строительства и эксплуатации железных дорог. Им были привлечены к работе известные российские ученые: И. М. Федорович – заведующий кафедрой «Строительное искусство» Императорского Московского инженерного Училища (ныне МИИТ); В. Н. Образцов – инженер Технического отдела (многие годы работал заместителем начальника Службы Пути железой дороги и преподавал на кафедре «Железные дороги», в советское время – академик АН СССР)[11]; Л. Д. Проскуряков, профессор Училища, известный ученый-мостостроитель, по его проекту был построен мост через реку Которосль у Ярославля и другие мосты по пути в Архангельск; Е. Ютиков – инженер, специалист по строительству деревянных мостов.

С 1875 года по конец июля 1899 года Савва Иванович был бессменным председателем Правления Акционерного общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Директорами Правления были: с 1885 года – Константин Дмитриевич Арцыбушев, с 1890 года – младший брат Саввы Ивановича, Николай; кандидатами на должность директора входили сыновья: в 1895 году – Сергей и в 1896 году – Всеволод. С приходом брата Саввы – Николая Ивановича – в Правление Общества братья внесли значительную долю своих капиталов на восстановление Невского механического завода в Петербурге и учредили на паях «Товарищество Невского механического завода», в которое вошли также брат Анатолий Иванович и племянник Иван Федорович. Одновременно они учредили «Общество восточносибирских чугунолитейных заводов» с акционерным капиталом в 3 млн. руб.

Начало истории Мытищинского вагонного завода

В 1896 году у деревни Шарапово потомственным почетным гражданином Саввой Ивановичем Мамонтовым, дворянином Константином Дмитриевичем Арцыбушевым и гражданином Североамериканских Соединенных Штатов Александром Вениаминовичем Бари учреждается «Московское Акционерное общество, Вагоностроительный завод» (ныне Мытищинский машиностроительный завод ЗАО «Метровагонмаш»).

Потребовались кредиты для покупки земли, создания исполнительного проекта, строительства цехов; закупки оборудования, его установки и «привязки» по технологическому процессу.

Выбор места под строительство завода определялся целым рядом причин. По архивным документам и сведениям потомков основателей завода проясняются такие обстоятельства. На близлежащих землях еще до строительства вагонного завода существовали «Домостроительное акционерное общество» и «Северное лесопромышленное акционерное общество», директором которых был Константин Дмитриевич Арцыбушев. А земля, занимаемая строениями этих организаций, была прежде куплена у крестьян Удельного ведомства на имя его супруги Марии Ивановны Арцыбушевой (Лахтиной). На месте еще не существовавшей фабрики «Вискоза» К. Д. Арцыбушев имел небольшую паркетную фабрику. Основная продукция «Домостроительного акционерного общества» – столярка – определялась из потребностей в пиломатериалах для дачного строительства, была и своя шпалорезка. Производственные корпуса были построены по проекту архитектора Виктора Александровича Коссова. Правление Акционерного общества находилось в Москве на Новой Басманной, в доме кн. Куракина.

Однако в 1895 году случившийся на заводе пожар уничтожил большую часть строений, оборудование и склады с пиломатериалами. К. Д. Арцыбушев пытался восстановить предприятие, но Савва Иванович Мамонтов предложил другой вариант – объединить капиталы, совместными усилиями построить Вагонный завод и восстановить деревообделочное и столярное производство. Можно было построить Вагонный завод и в другом месте, ближе к Москве. Но не везде можно было купить землю по сходной цене, а за аренду пришлось бы платить втридорога. Предложение С. И. Мамонтова было принято. Землю выкупили по уговорной цене у М. И. Арцыбушевой. В архивных фондах сохранились:

– Прошение в Московское Губернское правление после пожара и восстановления основного здания Северного лесопромышленного акционерного общества… «имею честь покорнейше просить на восстанавливаемом производстве разрешить начать работы.

Директор К. Д. Арцыбушев».– Акт освидетельствования деревообделочного и столярного производства, подписанный Исправником и Управляющим Р. Рехневским.

– Справка для доклада господину Московскому Губернатору Московского Губернского Правления I отделения 2-го стола, в которой указано, что в настоящее время это предприятие по причине реконструкции закрыто.

Делопроизводитель В. Падуров.– Заключение: «Ввиду сего предписать исправнику, что в случае самостоятельного возобновления работ сего завода, своевременно доложить. Дело кончить.

За Вице-Губернатора ст. советник Н. СергеевДелопроизводитель В. ПадуровВ Московском Государственном архиве имеются документы, подтверждающие развитие дальнейших событий по закупке земли и строительству Вагонного завода.

Интерес представляет «Дело Московского губернского Правления, II-го отделения, 3-го стола. По прошению Московского Акционерного общества Вагоностроительного завода производить работы на заводе у д. Шарапово Московского уезда». Дело начато 9 декабря 1896 года и решено 10 января 1897 года.

Выпись из крепостной книги московского нотариального архива по Московскому уезду 1896 года за № 18:

«г. Москва, Яузская часть, 1-ый участок, в доме Воронина, на Мясницкой…

Жена дворянина, Мария Ивановна Арцыбушева, проживающая в г. Москве, Яузская часть, 2-ой участок, в доме Арцыбушева на Сыромятниках;

Поверенный Правления Московского Акционерного общества, дворянин Константин Александрович Аверкиев, проживающий в Сергиевом Посаде на Нижней улице, в доме Сафонова.

В присутствии свидетелей:

Личный Почетный Гражданин, Петр Егорович Войтехов, проживающий в Москве, Каланчевский переулок, в доме Курова;

Гвардии отставной прапорщик, Аполлон Александрович Бартнер, проживающий в Москве, Мясницкий проезд в доме Воронина;

Крестьянин Московской губернии Дмитровского уезда, д. Машина Дмитрий Яковлевич Голубев, проживающий в Москве, Доброслободский переулок, в доме Васильева.

В присутствии Ивана Алексеевича Рукавишникова – нотариуса Сергиева Посада, имеющего контору на Вифанской улице в доме г.г. Богословских, заключили договор купли-продажи от 1896 года, марта 20-го дня на следующих условиях:

Я, Мария Ивановна Арцыбушева, продала Московскому Акционерному обществу Вагоностроительного завода, из принадлежащей мне усадебной земли, землю с находящимися на ней строениями и состоящую в Московской губернии Мытищинской волости при деревне Шарапово, в окружной меже.

Земля, всего мерою 13340 кв. сажен, как значится по плану, составленному землемером П. Тихомировым, доставшаяся мне от Общества крестьян Московской губернии и уезда Мытищинской волости мещанки Веры Николаевой; крестьянина Тверской губернии Калязинского уезда, д. Селищи Михаила Филиппова; крестьян Рязанской губ. и уезда села Федякина Мавры Трофимовой, Александры Васильевны и Ивана Васильевича Фоминых по пяти ранее совершенным купчим крепостям.

В межах состоят владения:

Московской уездной Земской больницы – ее (продавицы) Арцыбушевой и купца Шилова;

Шоссейная дорога в село Большие Мытищи;

Владения крестьян Фоминых Общества крестьян д. Шарапово и земля, ранее проданная Северному лесопромышленному акционерному обществу.

Акт сей, совершенный в конторе Сергиева Посада нотариуса Рукавишникова, утвержден старшим нотариусом 24 апреля 1896 г., взысканы установленные пошлины и определено:

Главную выпись на гербовом листе в 312 руб. по сумме акта купли-продажи 68500 руб.(серебром) выдать, за учинением расчета, поверенному Правления Московского акционерного общества дворянину К. А. Аверкиеву.

Землемером показанная в настоящем акте земля находится в Московском уезде, по плану генерального межевания значится под названием села Тайнинского с селами Большие Мытищи и Болтином и деревнями с количеством земли 9091 десятин 1149 сажен и записана в алфавите Московского уезда под литерой т 7.

По сей купчей крепости деньги 68500 руб. (серебром) получила и купчую передала доверенному завода К. А. Аверкиеву жена дворянина Мария Ивановна Арцыбушева (урожд. Лахтина)».

Исполняющий дела старшего нотариуса – подписьС подлинным верно, директор-распорядитель Московского Акционерного общества Вагоностроительного заводаК. Арцыбушев – подписьСверял: делопроизводитель Д. Голубев – подпись»23 января 1896 года Министерство финансов, департамент Торговли и Мануфактур II отделения 2-го стола известили господ учредителей Московского Акционерного общества Вагоностроительного завода С. И. Мамонтова, К. Д. Арцыбушева и А. В. Бари:

«Государь Император, по положению Комитета Министров, высочайше повелеть соизволил разрешить Вам учредить акционерное общество под наименованием: «Московское Акционерное общество, Вагоностроительный завод»[15] на основании Устава, удостоверенного Высочайшего рассмотрения и утверждения в С.-Петербурге в 12 день января 1896 года.

Департамент Торговли и Мануфактур уведомляет о сем Вас присовокупляя, что о таковом Высочайшем повелении донесено вместе с сим за № 2055 Правительствующему Сенату с представлением Устава Акционерного общества для надлежащего опубликования. При этом Департамент предлагает доставить:

– Список всех лиц, принявших участие в предприятии:

– Засвидетельствованную установленным порядком копию с протокола первого общего собрания с указанием времени и места собрания, всех участвовавших в собрании лиц, числа акций и голосов, принадлежащих каждому в собрании, а также лиц, избранных в члены правления и числа голосов, которым произведено их избрание;

– Десять экземпляров Устава Акционерного общества по отпечатании оного.

Вице-директор В. Михневич – подписьНач. II отделения В. Сибилев – подписьС подлинным верно, директор-распорядитель Московского Акционерного общества Вагоностроительного завода

К. Арцыбушев – подпись

Сверял: делопроизводитель Д. Голубев – подпись»

Таким образом Устав акционерного общества был высочайше утвержден в С.-Петербурге в 12 день января 1896 года, где были определены цель учреждения общества, права и обязанности учредителей. Всего в Уставе 69 параграфов. Подписал Устав министр финансов С. Ю. Витте, скрепил подписью директор департамента Торговли и Мануфактур В. Ковалевский.

По окончании оформления вышеперечисленных документов было получено

«Разрешение Московской Управы и Московской Уездной Земской Управы на производство работ на Вагоностроительном заводе с предоставлением актов осмотра машин и оборудования, актов освидетельствования паровых котлов от московского исправника; актов санитарного состояния, необходимого освещения и вентиляции, а также список всего оборудования на заводе.

Член Управы – КирхгофСанитарный врач – В. БогословскийСт. фабр, инспектор Московской губ. – К. АгеевМосковский исправник – подписьПристав – подпись»На основании Устава 18 декабря 1897 года были разработаны и введены расчетные книжки, где были оговорены условия работы при найме рабочих и служащих (некоторые пункты):

«– работы начинаются в будние дни в 7 утра и оканчиваются в 7 вечера, по субботам работы оканчиваются на 1 час раньше, перерыв на обед с 12 часов до 2 часов дня (для обеда вне завода);

– в воскресенье работ не производится;

– для праздников – особое расписание;

– лица моложе 15 лет на работу не принимаются;

– наказания за прогулы, появление на работе в нетрезвом виде, за распитие спиртных напитков в рабочее время, нарушение трудовой дисциплины, порчу инструмента или изделий, нарушение правил пожарной безопасности;

– заработная плата со всеми вычетами и т. д.

– трудовые споры решать в судебном порядке.» Все документы прошли необходимое согласование с основными положениями Промышленного Устава и скреплены подписями:

Председатель департамента Торговли и Мануфактур – подписьЗа Губернатора,вице-губернатор кн. В. Голицын – подписьНач. Моск. губ. жандармского управления Середа – подписьПрокурор Московского окружного суда Обнинский – подписьОкружной фабричный инспектор Янжул – подписьОплачиваемые отпуска в Уставе не упоминаются за отсутствием самого понятия. Однако рабочие имели право по семейным обстоятельствам брать отпуск без содержания, а также было установлено расписание праздников, в которые работ на заводе не производилось (даты по ст. ст.):